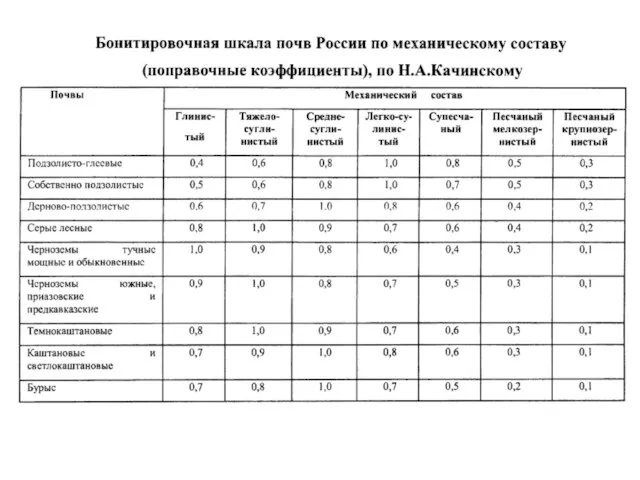

Земельный кадастр и бонитировка почв в России. Бонитировочные работы в СССР (30-е - 50-е г.г. Xx века)

Содержание

- 2. Здание Наркомзема, г. Москва

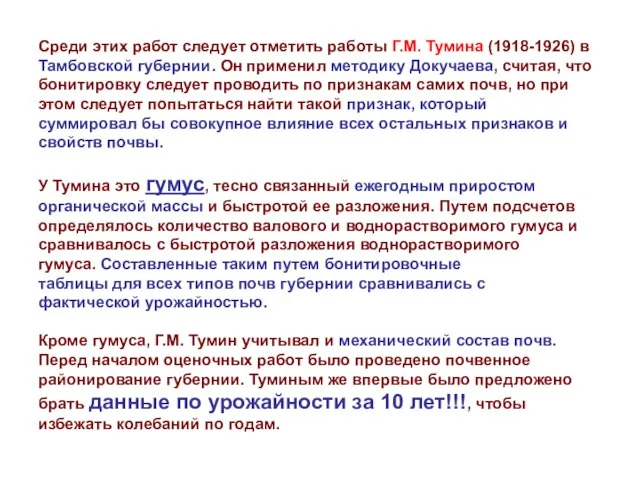

- 3. Среди этих работ следует отметить работы Г.М. Тумина (1918-1926) в Тамбовской губернии. Он применил методику Докучаева,

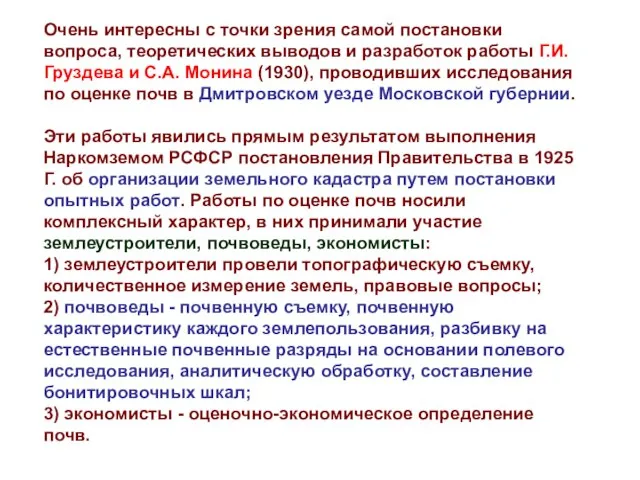

- 5. Очень интересны с точки зрения самой постановки вопроса, теоретических выводов и разработок работы Г.И. Груздева и

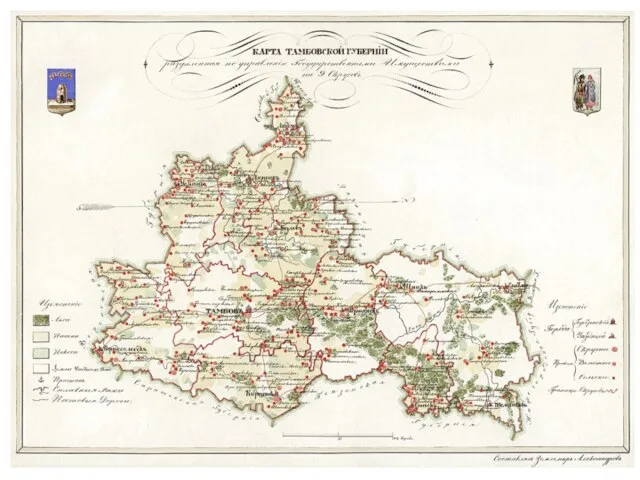

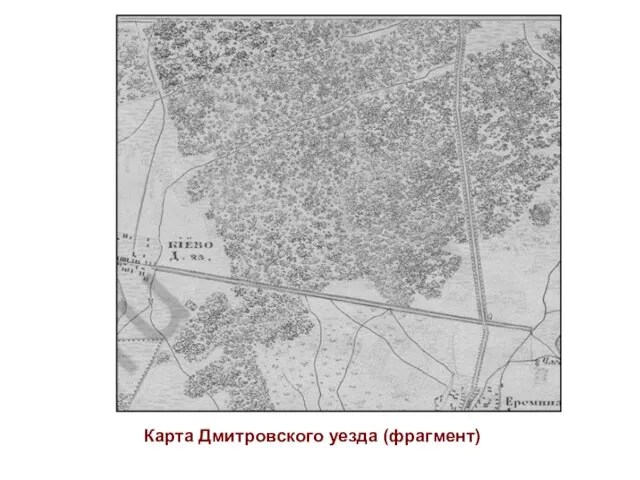

- 7. Карта Дмитровского уезда (фрагмент)

- 8. В результате проведенных работ было выделено на территории Дмитровского уезда 56 почвенных разновидностей, каждая из которых

- 9. Эти теоретические разработки и практические выводы были положены в основу попытки в 1930 г. составить «Программу

- 10. 5) По валовому доходу и производилось деление на бонитировочные разряды пашни, сенокосов и пастбищ. Различалась бонитировка

- 11. Таким образом, «Программа и Инструкция» как бы синтезировала естественно-исторические и технико- экономические исследования и во многом

- 12. Работы по бонитировке почв возобновились лишь в 1955 г. в связи с Постановлением ЦК КПСС об

- 13. Бонитирвочные исследования в СССР 60-х -90-х г.г. XX века. Общесоюзные инструкции и методики. В 1955 г.

- 15. Комиссии предстояло решить: 1) Возможно ли составление единой бонитировочной шкалы для различных почвенных зон и провинций

- 16. Первый этап работы - 1955-1957 гг. Разрабатывались теоретические принципы бонитировки почв. Оценка почв строилась на принципах

- 17. Этот закон о наличии корреляции между свойствами почв и их урожайностью, или продуктивностью, установленный еще Докучаевым

- 18. Первый шаг. Проведение агропроизводственной группировки почв по зонам и провинциям страны. В каждой зоне почвы распределены

- 19. Такая агропроизводственная группировка была выполнена: для Нечерноземной полосы в целом; для Черноземной полосы с подразделением на

- 20. В пределах каждой указанной зоны, провинции или района выделено 5 групп (Соболев С.С., 1958) почв, различных

- 21. I группа - пахотные земли лучшего качества. Почвы территорий с равнинным или малорасчлененным слабоволнистым рельефом, имеющие

- 22. II группа - пахотнопригодные земли среднего качества. Почвы на равнинах и пологих склонах, крутизной до 3°,

- 23. III группа - пахотнопригодные земли ниже среднего качества. Массивы земель неоднородные по характеру почвенного покрова, с

- 24. IV группа - трудноосваиваемые земли: сильносолонцеватые и засоленные почвы и комплексы почв с корковыми и средними

- 25. V группа - непригодные для пахоты земли. Почвы склонов с крутизной более 8°, каменистые (сильнощебнистые) почвы.

- 26. Проведенная агропроизводственная группировка отвечала на ряд насущных вопросов: 1. пригодность земель для пашни; 2. качество этой

- 27. Недостатки агропроизводственной группировки почв: отсутствие количественной характеристики плодородия почв: не показывает, не сравнивает на сколько и

- 28. Этих недостатков лишена бонитировка почв, именно она отвечает на вопрос во сколько раз или на сколько

- 29. НО! Для бонитировки почв необходимо иметь также данные по урожайности, но какой урожай и какой именно

- 30. Сопоставление было проведено на четырех уровнях культуры земледелия: 1) Обыкновенной средней агротехнике крестьянских хозяйств;

- 31. На сенокосе около привала (1909). Фото Прокудина-Горского

- 32. 2) обычной агротехнике колхозов и совхозов в довоенный период;

- 33. 3) при обычной агротехнике в послевоенный период;

- 34. 4) при высокой агротехнике на ГСУ.

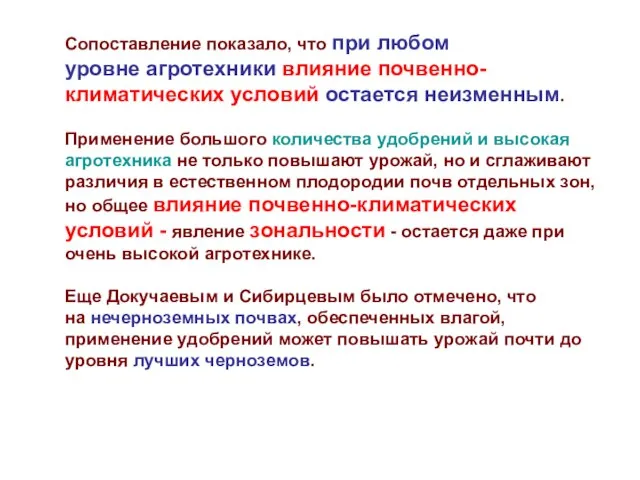

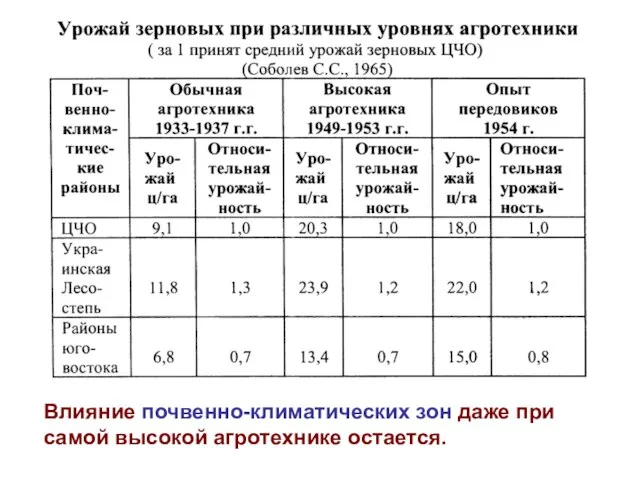

- 36. Сопоставление показало, что при любом уровне агротехники влияние почвенно-климатических условий остается неизменным. Применение большого количества удобрений

- 37. Это положение доказали опыты географической сети ВИУА и данные Государственной комиссии по сортоиспытанию, но все же

- 38. Влияние почвенно-климатических зон даже при самой высокой агротехнике остается.

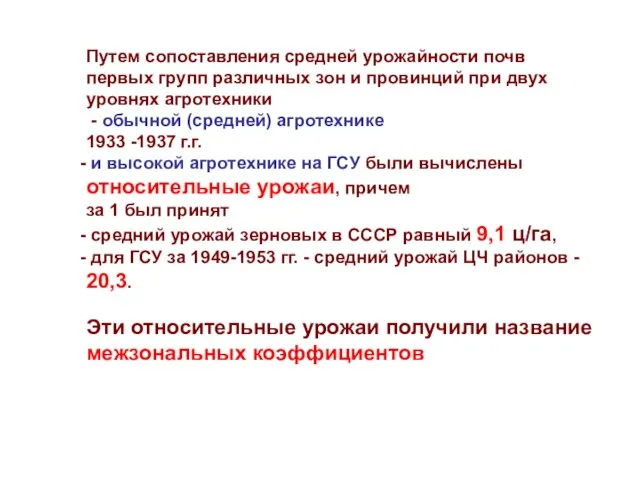

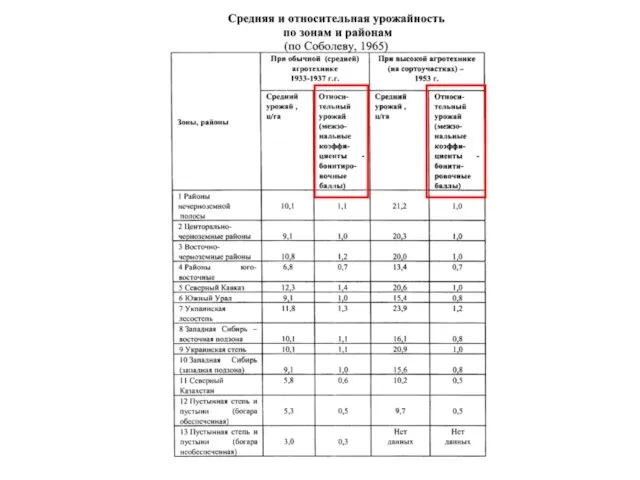

- 39. Путем сопоставления средней урожайности почв первых групп различных зон и провинций при двух уровнях агротехники -

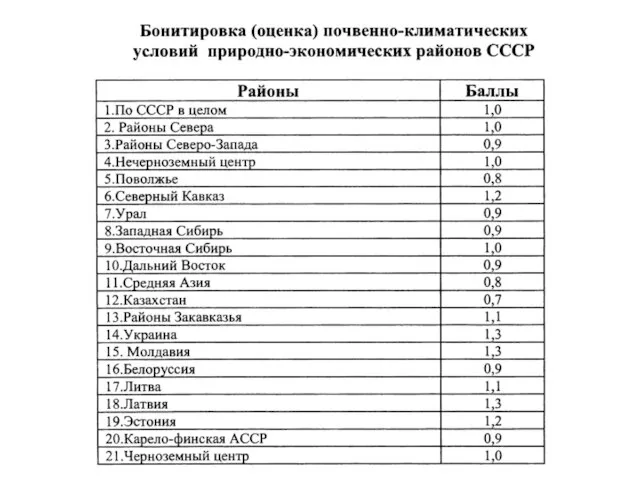

- 41. Межзональные коэффициенты показывают, на сколько урожайность одних и тех же почвенных типов различна по зонам и

- 43. Внутри зон и провинций часто имеются большие различия почвенно-климатических условий, которые должны быть учтены при бонитировке

- 44. Урожай зерна на подзолах и дерново-подзолистых почвах был получен такой же, как на черноземах, но не

- 45. Таким образом, итогом I этапа работ были: 1. Агропроизводственная группировка земель с разделением на 5 групп

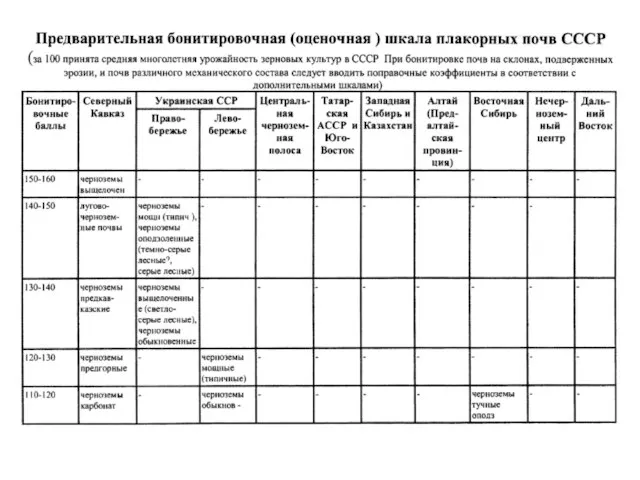

- 46. 2-ой этап работ по бонитировке почв охватывает период с 1957 по 1959 гг. За этот период

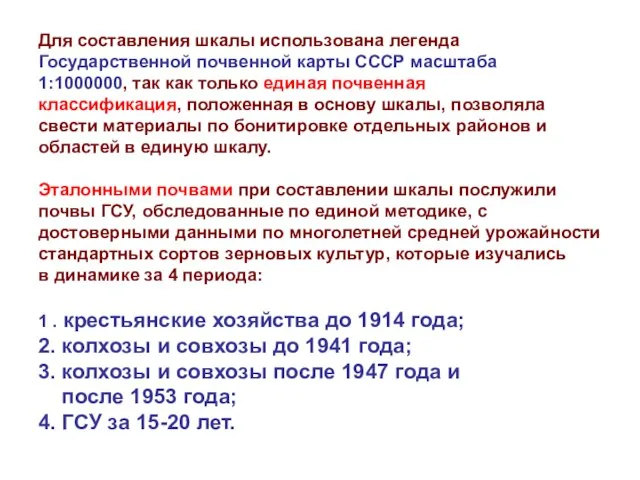

- 49. Составление единой бонитировочной шкалы имело двоякое значение: и теоретическое, и практическое – во-первых, показана возможность составления

- 50. Для составления шкалы использована легенда Государственной почвенной карты СССР масштаба 1:1000000, так как только единая почвенная

- 52. Скачать презентацию

Лекция по истории 5.1

Лекция по истории 5.1 Конкрс " Они завершили войну, они принесли победу" Посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне Исследовательск

Конкрс " Они завершили войну, они принесли победу" Посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне Исследовательск Знаменитые снайперы Великой Отечественной войны

Знаменитые снайперы Великой Отечественной войны Они взяли всю боль на себя…

Они взяли всю боль на себя… По адресам Федора Михайловича Достоевского (виртуальная экскурсия)

По адресам Федора Михайловича Достоевского (виртуальная экскурсия) Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций Презентация на тему Бюджет и бюджетная система РФ

Презентация на тему Бюджет и бюджетная система РФ  Подвиги комсомольцев Мордовии в годы Великой Отечественной войны

Подвиги комсомольцев Мордовии в годы Великой Отечественной войны Культурное пространство советского общества в 1920-е гг

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг Внешняя политика Александр 3

Внешняя политика Александр 3 Мой предок - Мой герой. 3 класс

Мой предок - Мой герой. 3 класс Казахстан в годы ВОВ

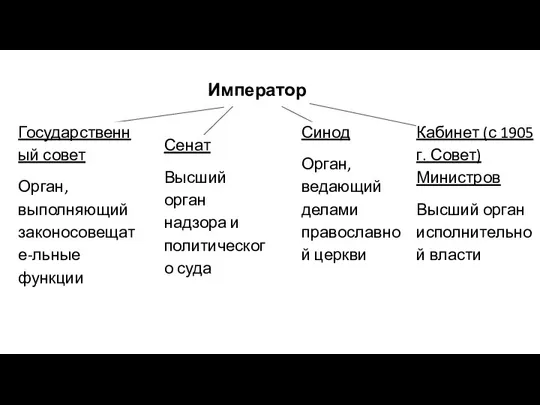

Казахстан в годы ВОВ Презентация на тему Государственные реформы Петра I

Презентация на тему Государственные реформы Петра I  Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 п. Октябрь» Грачёвского района Ставропольског

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 п. Октябрь» Грачёвского района Ставропольског Защитники отечества в моей семье

Защитники отечества в моей семье Культура Египта. Боги

Культура Египта. Боги Источники древнеримского права

Источники древнеримского права Представления населения о власти. Россия в начале ХХ века

Представления населения о власти. Россия в начале ХХ века 75 лет обороны Москвы 1941-2016

75 лет обороны Москвы 1941-2016 Правление Ярослава Мудрого

Правление Ярослава Мудрого Ордена Российской империи

Ордена Российской империи Письменные источники истории

Письменные источники истории Расцвет Киевской Руси

Расцвет Киевской Руси История о Руси

История о Руси Источники права в Российской империи 2-ой пол. XVII-XVIII вв

Источники права в Российской империи 2-ой пол. XVII-XVIII вв Гуцало О. Римская курия (общая характеристика)

Гуцало О. Римская курия (общая характеристика) Первобытная культура

Первобытная культура История фортепиано

История фортепиано