- Главная

- Литература

- Образ Наполеона в поэзии Пушкина

Содержание

- 2. Наполеон… Людей с подобной судьбой в мировой истории не так уж много, а потому неувядающий интерес

- 3. А. С. Пушкин неоднократно на протяжении своего творчества обращался к теме Наполеона, настоятельно пытаясь понять силу

- 4. Интерес к Наполеону возник у Пушкина ещё на заре туманной юности. Это не был интерес к

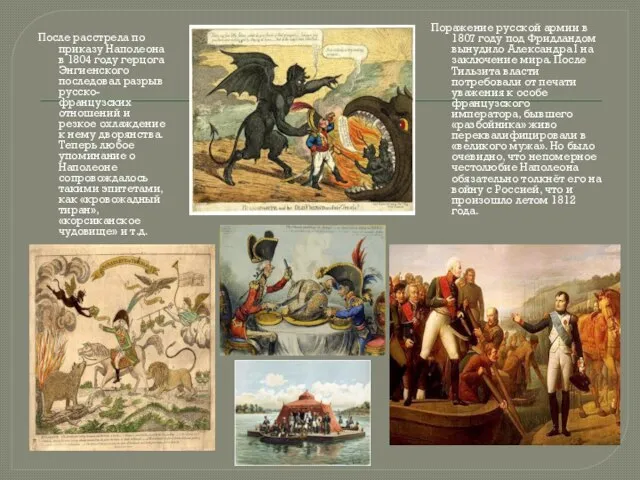

- 5. После расстрела по приказу Наполеона в 1804 году герцога Энгиенского последовал разрыв русско-французских отношений и резкое

- 6. В 1812 году Александр Пушкин был всего лишь учеником младшего курса Лицея. Но Отечественная война не

- 7. В пылких лицейских стихах берёт своё начало тема Наполеона. Первым художественным оформлением этой темы традиционно считается

- 8. Поскольку речь в «Воспоминаниях в Царском Селе» идёт о вещах серьёзных, то и говорить о них

- 9. «Воспоминания в Царском Селе» можно было бы считать начальным в наполеоновской теме, но в том же

- 10. Тема войны 1812 года получает развитие в ряде стихотворений 1815 года. «Наполеон на Эльбе» возникло как

- 11. В том же плане изображён Наполеон и в стихотворении 1816 года «Принцу Оранскому». Несколько схематичный «злодей»

- 12. В стихотворении 1831 года «Клеветникам России» Пушкин развил мысль о том, что с России началось падение

- 13. Итак, группа стихотворений, объединённых темой Наполеона в войне 1812 года, довольно многочисленна. Наибольшую разработку эта тема

- 14. В послелицейский период, когда поэт постепенно начинает освобождаться от юношеской порывистости в оценках, он вновь обращается

- 15. После 1817 года Пушкин не обращался к теме Наполеона вплоть до 1821 года – года смерти

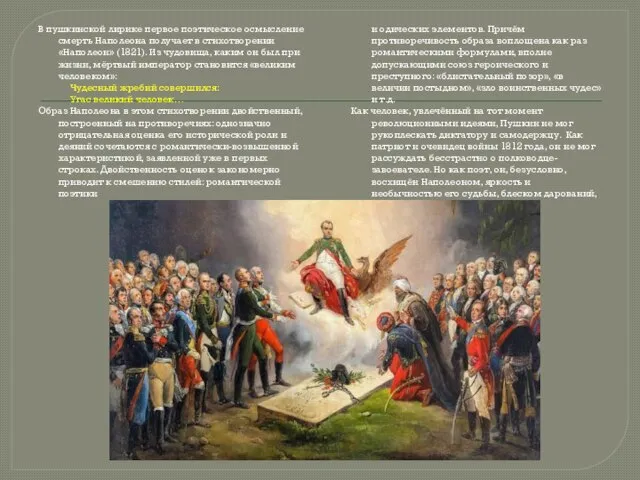

- 16. В пушкинской лирике первое поэтическое осмысление смерть Наполеона получает в стихотворении «Наполеон» (1821). Из чудовища, каким

- 17. Созданный Пушкиным образ Наполеона как «преступника-героя» не оригинален. Подобный тип героя, растиражированный Байроном и именуемый в

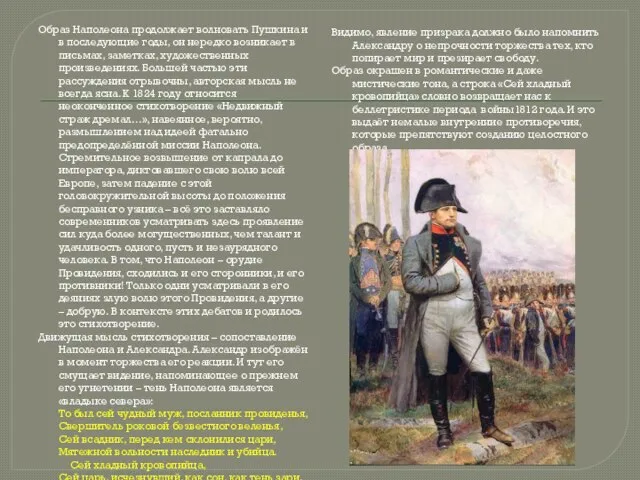

- 18. Образ Наполеона продолжает волновать Пушкина и в последующие годы, он нередко возникает в письмах, заметках, художественных

- 19. Размышления о характере Провидения, направлявшего судьбу Наполеона, отразились и в наброске «Зачем ты послан был и

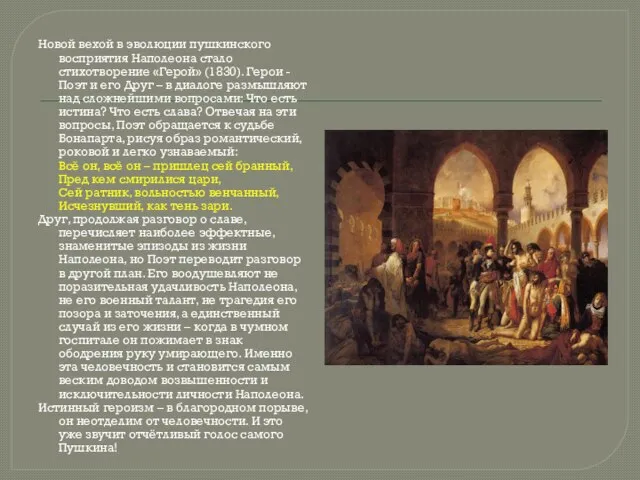

- 20. Новой вехой в эволюции пушкинского восприятия Наполеона стало стихотворение «Герой» (1830). Герои - Поэт и его

- 22. Скачать презентацию

Слайд 2Наполеон… Людей с подобной судьбой в мировой истории не так уж много,

Наполеон… Людей с подобной судьбой в мировой истории не так уж много,

Слайд 3А. С. Пушкин неоднократно на протяжении своего творчества обращался к теме Наполеона,

А. С. Пушкин неоднократно на протяжении своего творчества обращался к теме Наполеона,

Слайд 4Интерес к Наполеону возник у Пушкина ещё на заре туманной юности. Это

Интерес к Наполеону возник у Пушкина ещё на заре туманной юности. Это

В документах и разговорах имя Бонапарта стало часто упоминаться после его итальянской кампании и особенно в период египетской экспедиции 1798 года. С. Н. Глинка – будущий активный борец против «всемирного узурпатора» – в дни юности вместе со сверстниками по кадетскому корпусу восхищался: «Верх наших желаний был тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знамёнами…»

А например, В. Ф. Малиновский – первый директор Лицея – был иного мнения: «Мы должны гнушаться теми, кои велики без пользы, и ужасаться тех, кои велики со вредом».

Слайд 5После расстрела по приказу Наполеона в 1804 году герцога Энгиенского последовал разрыв

После расстрела по приказу Наполеона в 1804 году герцога Энгиенского последовал разрыв

Поражение русской армии в 1807 году под Фридландом вынудило Александра I на заключение мира. После Тильзита власти потребовали от печати уважения к особе французского императора, бывшего «разбойника» живо переквалифицировали в «великого мужа». Но было очевидно, что непомерное честолюбие Наполеона обязательно толкнёт его на войну с Россией, что и произошло летом 1812 года.

Слайд 6В 1812 году Александр Пушкин был всего лишь учеником младшего курса Лицея.

В 1812 году Александр Пушкин был всего лишь учеником младшего курса Лицея.

Сыны Бородина, о кульмские герои!

Я видел, как на брань летели ваши строи;

Душой восторженной за братьями спешил.

А много лет спустя в стихотворении «Была пора…» (1836) вспоминал о том же и с той же эмоциональностью:

Вы помните: текла за ратью рать,

Со старшими мы братьями прощались

И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать

Шёл мимо нас…

Слайд 7В пылких лицейских стихах берёт своё начало тема Наполеона. Первым художественным оформлением

В пылких лицейских стихах берёт своё начало тема Наполеона. Первым художественным оформлением

Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!

Ты в каждом ратнике узришь богатыря,

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья

За Русь, за святость алтаря.

Сильнейшее впечатление на Пушкина произвели сдача Москвы и её сожжение. В «Воспоминаниях в Царском Селе» отразилось увиденное, узнанное, прочувствованное в 1812 году: взятие Москвы Наполеоном т пожар вызвало такую ярость и жажду мщения у россиян, что военная фортуна вновь обратилась к ним лицом:

Утешься, мать градов России,

Воззри на гибель пришлеца.

Отяготела днесь на их надменны выи

Десница мстящая творца.

Слайд 8Поскольку речь в «Воспоминаниях в Царском Селе» идёт о вещах серьёзных, то

Поскольку речь в «Воспоминаниях в Царском Селе» идёт о вещах серьёзных, то

Слайд 9«Воспоминания в Царском Селе» можно было бы считать начальным в наполеоновской теме,

«Воспоминания в Царском Селе» можно было бы считать начальным в наполеоновской теме,

Вы слыхали, люди добрые,

О царе, что целых двадцать лет

Не снимал с себя оружия,

Не слезал с коня ретивого,

Всюду пролетал с победою,

Мир крещёный потопил в крови,

Не щадил и некрещёного,

И, в ничтожество низвергнутый

Александром, грозным ангелом,

Жизнь проводит в унижении

И, забытый всеми, кличется

Ныне Эльбы императором:

Вот таков-то был и царь Додон.

Отношение автора к Наполеону в обоих стихотворениях одинаково неприязненное. Другое дело, что это неприятие решается разными средствами: высоким одическим стилем в одном случае и нарочито приниженном, ироническим – в другом. Грозный французский император выглядит в «Бове» каким-то лубочным и совсем не грозным.

Различное контекстное использование образа сказалось в его наполненности: перед нами Наполеон как враг России и Наполеон как человек и полководец. В дальнейшем образ так и будет развиваться по этим двум линиям. Причём в теме Отечественной войны Наполеон всегда будет оцениваться отрицательно, тогда как история и судьба человека изначально предполагают многогранность оценок. Так что два стихотворения 1814 года стоят у истоков наполеоновского цикла, знаменуя собой два его не только тематических, но и оценочных плана.

Слайд 10Тема войны 1812 года получает развитие в ряде стихотворений 1815 года. «Наполеон

Тема войны 1812 года получает развитие в ряде стихотворений 1815 года. «Наполеон

Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!

Рыдай – твой бич восстал – и всё падёт во прах,

Всё сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,

Царём воссяду на гробах!

И месть за московский пожар как причина мощного отпора русских дружин, и гений Александра, «полнощи царя младого», по-прежнему обозначены как основные составляющие русских побед 1812 года.

В стихотворении того же 1815 года «Александру» Пушкин вновь горячо проставляет роль русского царя в разгроме Наполеона и показывает, что переломным моментом войны было взятие Бонапартом Москвы и её пожар:

Меч огненный блеснул за дымною Москвою!

Звезда губителя потухла в вечной мгле,

И пламенный венец померкнул на челе!

Возвышенная лексика создаёт образ человека исключительной судьбы, чью исполинскую силу сломила другая, куда более могучая сила – патриотизм русского народа.

Слайд 11В том же плане изображён Наполеон и в стихотворении 1816 года «Принцу

В том же плане изображён Наполеон и в стихотворении 1816 года «Принцу

Узрел он в пламени Москву –

И был низвержен ужас мира,

Покрыла падшего главу

Благословенного порфира.

Обращает на себя внимание восхищённое изображение императора Александра I в стихотворениях этих лет. В глазах Пушкина-лицеиста он, безусловно, герой, оплот законной, неузурпированной власти. А главное – вдохновитель славной победы!

Взрослея и выстраивая собственную концепцию истории, Пушкин пересмотрит свои воззрения. Это станет очевидным уже в стихотворении 1821 года «Наполеон», написанном после известия о смерти императора на острове Святой Елены. Новым был не только сочувственный тон, но и взгляд на руководящую рол Александра в победе над императором Франции: Пушкин подчеркнул народный характер войны 1812 года, отметив «длань народной Немезиды».

Слайд 12В стихотворении 1831 года «Клеветникам России» Пушкин развил мысль о том, что

В стихотворении 1831 года «Клеветникам России» Пушкин развил мысль о том, что

И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, пред кем дрожали вы?

За то, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью оплатили

Европы вольность, честь и мир?

И финальным в теме Наполеона и войны 1812 года можно считать стихотворение «Была пора…» (1836). Оно писалось к 25-летию Лицея, писалось уже зрелым потом и человеком со сложившимся историческим мировоззрением:

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущённые народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то славы, то свободы,

То гордости багрила алтари.

Слайд 13Итак, группа стихотворений, объединённых темой Наполеона в войне 1812 года, довольно многочисленна.

Итак, группа стихотворений, объединённых темой Наполеона в войне 1812 года, довольно многочисленна.

В более поздних стихах Пушкин глубже, проницательнее смотрит на войну 1812 года и роль Наполеона. Здесь даже нередко звучит сочувствие судьбе императора. Хотя, конечно, и в них Наполеон изображён врагом, но этого требует развитие темы.

Слайд 14В послелицейский период, когда поэт постепенно начинает освобождаться от юношеской порывистости в

В послелицейский период, когда поэт постепенно начинает освобождаться от юношеской порывистости в

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Читают на твоём челе

Печать проклятия народы,

Ты ужас мира, враг свободы,

Упрёк ты богу на земле.

Учитывая, что эти строки идут в контексте картин беззаконной казни Людовика и беззаконного убийства Павла, вопрос об адресате строк не кажется пустяковым. Александр? Или Наполеон? В пользу версии Наполеона говорит метафора «ужас мира»: за год до того она была использована в «Принце Оранском» как раз для характеристики Бонапарта. К тому же на списке оды, подаренном Н. И. Тургеневу, против слов «И се – злодейская порфира», предваряющих процитированный отрывок, есть помета: «Наполеонова порфира… Замечание для В. Л. П. моего дяди (родного)»

Слайд 15После 1817 года Пушкин не обращался к теме Наполеона вплоть до 1821

После 1817 года Пушкин не обращался к теме Наполеона вплоть до 1821

К тому же существовали и причины психологические. С годами бледнели воспоминания об ужасах войны, о тяжести деспотического режима, зато на первый план выходили представления о военной славе, о могуществе и процветании государства. По мере того как забывались негативные черты личности Наполеона, всё ярче проявлялся образ талантливого полководца. Обаяние исключительной личности постепенно затмевало воспоминания о жестоком самодержце – «герой» заслонял «тирана». Способствовал этому и мученический ореол, который приобрёл Наполеон за годы заточения и изгнания. Смерть же его, положившая конец земным распрям и претензиям, окончательно переключила внимание на трагические и героические аспекты его личности и судьбы.

Немаловажно, что поклонниками Наполеона были известные европейские писатели и поэты, имевшие огромное влияние на общественное сознание: Гюго, Ламартин, Делавинь, А. де Виньи, Беранже, Гейне. Культ Наполеона поддерживал и Байрон – самый популярный поэт молодого поколения. Наполеоновская легенда быстро набирала силу.

Слайд 16В пушкинской лирике первое поэтическое осмысление смерть Наполеона получает в стихотворении «Наполеон»

В пушкинской лирике первое поэтическое осмысление смерть Наполеона получает в стихотворении «Наполеон»

Чудесный жребий совершился:

Угас великий человек…

Образ Наполеона в этом стихотворении двойственный, построенный на противоречиях: однозначно отрицательная оценка его исторической роли и деяний сочетаются с романтически-возвышенной характеристикой, заявленной уже в первых строках. Двойственность оценок закономерно приводит к смешению стилей: романтической поэтики

и одических элементов. Причём противоречивость образа воплощена как раз романтическими формулами, вполне допускающими союз героического и преступного: «блистательный позор», «в величии постыдном», «зло воинственных чудес» и т.д.

Как человек, увлечённый на тот момент революционными идеями, Пушкин не мог рукоплескать диктатору и самодержцу. Как патриот и очевидец войны 1812 года, он не мог рассуждать бесстрастно о полководце-завоевателе. Но как поэт, он, безусловно, восхищён Наполеоном, яркость и необычностью его судьбы, блеском дарований, дерзостью самоутверждения.

Слайд 17Созданный Пушкиным образ Наполеона как «преступника-героя» не оригинален. Подобный тип героя, растиражированный

Созданный Пушкиным образ Наполеона как «преступника-героя» не оригинален. Подобный тип героя, растиражированный

Слайд 18Образ Наполеона продолжает волновать Пушкина и в последующие годы, он нередко возникает

Образ Наполеона продолжает волновать Пушкина и в последующие годы, он нередко возникает

Движущая мысль стихотворения – сопоставление Наполеона и Александра. Александр изображён в момент торжества его реакции. И тут его смущает видение, напоминающее о прежнем его угнетении – тень Наполеона является «владыке севера»:

То был сей чудный муж, посланник провиденья,

Свершитель роковой безвестного веленья,

Сей всадник, перед кем склонилися цари,

Мятежной вольности наследник и убийца.

Сей хладный кровопийца,

Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

Видимо, явление призрака должно было напомнить Александру о непрочности торжества тех, кто попирает мир и презирает свободу.

Образ окрашен в романтические и даже мистические тона, а строка «Сей хладный кровопийца» словно возвращает нас к беллетристике периода войны1812 года. И это выдаёт немалые внутренние противоречия, которые препятствуют созданию целостного образа.

Слайд 19Размышления о характере Провидения, направлявшего судьбу Наполеона, отразились и в наброске «Зачем

Размышления о характере Провидения, направлявшего судьбу Наполеона, отразились и в наброске «Зачем

Явился муж судеб, рабы затихли вновь,

Мечи да цепи застучали…

«Мечи да цепи» – образ ёмкий: «муж судеб» попрал вольность, но принёс Франции великую славу. Как оценить это на весах истории? Вопрос «Чего, добра или зла, ты верный был свершитель?» остаётся без ответа. А может, ответа по определению не существует? Или вопрос риторический: вечная философская проблема зла, влекущего за собой добро…

1824 год оказался щедр на «наполеоновские» стихи: в том же году написана элегия «К морю», где в один ряд поставлены Наполеон и Байрон. Пушкин сравнивает не полководца и поэта, а масштаб личности и роли в общественном сознании эпохи: они оба гении и властители дум. Сравнение абстрактно, но не

произвольно. Наполеон – уже не просто герой истории, а герой культуры, воплощение определённого идеала, которым увлекалось поколение «романтических эгоистов». Это было уже другое поколение, для которого не так отчётливы были воспоминания о войне, которое изначально восприняло лишь позитивные стороны образа Наполеона. Для людей этого поколения Наполеон был безусловным кумиром, символом эпохи. Пушкин не мог не обратить на это внимание, не мог не задуматься над причинами столь ошеломляющей популярности дважды сосланного и уже даже мёртвого Наполеона. В 7 главе романа «Евгений Онегин» описывается кабинет героя:

И лорда Байрона портрет,

И столбик с куклою чугунной

Под шляпой с пасмурным челом,

С руками, сжатыми крестом.

Слайд 20Новой вехой в эволюции пушкинского восприятия Наполеона стало стихотворение «Герой» (1830). Герои

Новой вехой в эволюции пушкинского восприятия Наполеона стало стихотворение «Герой» (1830). Герои

Всё он, всё он – пришлец сей бранный,

Пред кем смирилися цари,

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

Друг, продолжая разговор о славе, перечисляет наиболее эффектные, знаменитые эпизоды из жизни Наполеона, но Поэт переводит разговор в другой план. Его воодушевляют не поразительная удачливость Наполеона, не его военный талант, не трагедия его позора и заточения, а единственный случай из его жизни – когда в чумном госпитале он пожимает в знак ободрения руку умирающего. Именно эта человечность и становится самым веским доводом возвышенности и исключительности личности Наполеона.

Истинный героизм – в благородном порыве, он неотделим от человечности. И это уже звучит отчётливый голос самого Пушкина!

День Народного Единства

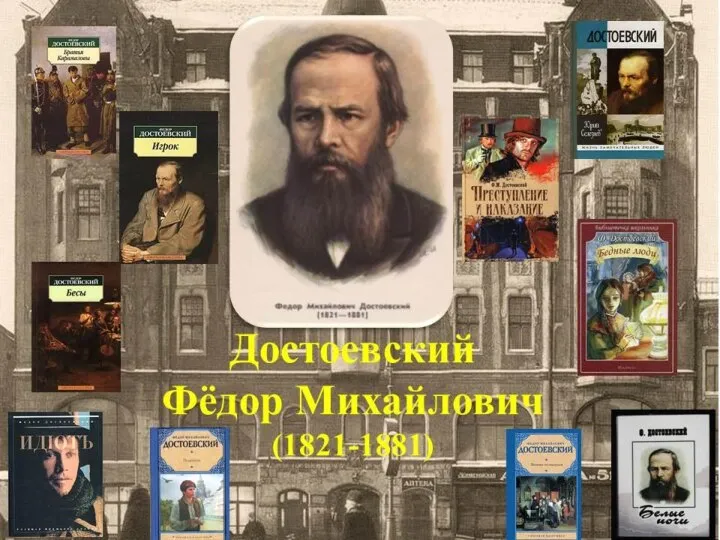

День Народного Единства Мир Достоевского

Мир Достоевского Сказ о рукавичке. Автор: Владимир Герасимов

Сказ о рукавичке. Автор: Владимир Герасимов Гораций. К Мельпомене

Гораций. К Мельпомене Презентация на тему Сказка «Скакалочка»

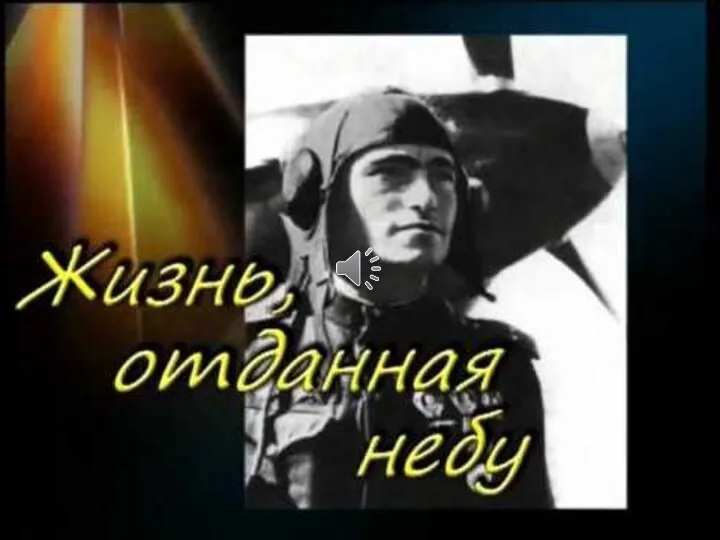

Презентация на тему Сказка «Скакалочка»  Дважды Герой Советского Союза Амет-хан Султан

Дважды Герой Советского Союза Амет-хан Султан Новинки детской литературы

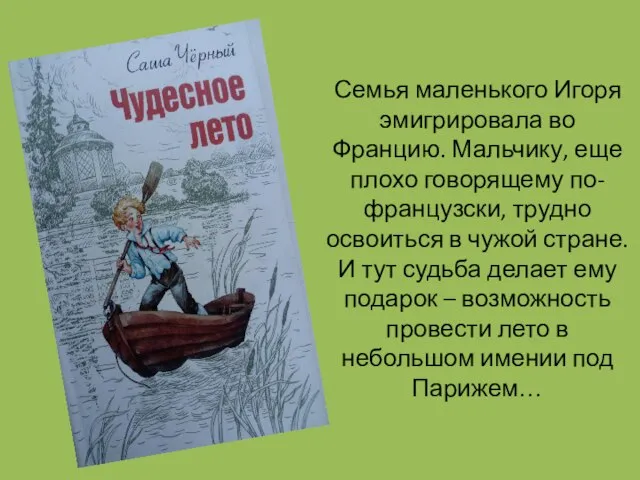

Новинки детской литературы А.С.Пушкин Узник

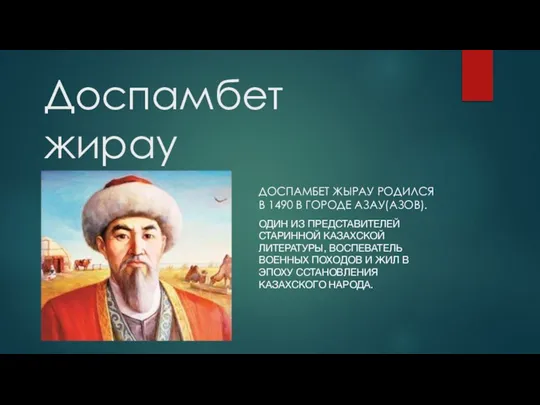

А.С.Пушкин Узник Доспамбет Жирау

Доспамбет Жирау Времена года. С. Маршак

Времена года. С. Маршак Журнал литературы и науки Беседа (1923-1925)

Журнал литературы и науки Беседа (1923-1925) В лесу родилась елочка, по произведению Н. Борцовой Ёлочка

В лесу родилась елочка, по произведению Н. Борцовой Ёлочка Asterix et Obelix

Asterix et Obelix Хлестаков. Ревизор Н. В. Гоголя

Хлестаков. Ревизор Н. В. Гоголя Юридическое расследование в сказках. Игра

Юридическое расследование в сказках. Игра Мир детства Алёши Пешкова

Мир детства Алёши Пешкова М.О. Доливо-Добровольский

М.О. Доливо-Добровольский Сказка Морозко. Отражение в героине лучших человеческих качеств

Сказка Морозко. Отражение в героине лучших человеческих качеств Руслан Байрамов

Руслан Байрамов Дейзи Медоус “Лес дружбы”

Дейзи Медоус “Лес дружбы” Илеш районы китапханәләренең күбесендә менә шундый күргәзмәләр каршы ала Венераны

Илеш районы китапханәләренең күбесендә менә шундый күргәзмәләр каршы ала Венераны Мы читаем книги о войне

Мы читаем книги о войне Презентация на тему "Научные открытия, совершённые Михаилом Васильевичем Ломоносовым" - презентации по Литературе

Презентация на тему "Научные открытия, совершённые Михаилом Васильевичем Ломоносовым" - презентации по Литературе В гости к Бабе-Яге

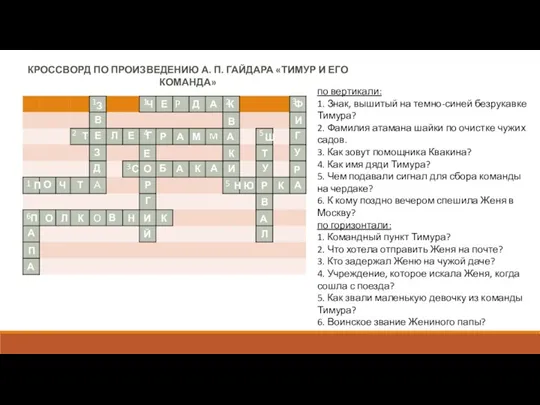

В гости к Бабе-Яге Кроссворд по произведению А.П. Гайдара Тимур и его команда

Кроссворд по произведению А.П. Гайдара Тимур и его команда Презентация на тему Абрамов «О чем плачут лошади?»

Презентация на тему Абрамов «О чем плачут лошади?»  Презентация на тему Андреев Леонид

Презентация на тему Андреев Леонид  Презентация на тему Жизнь и творчество Афанасия Афанасьевича Фета

Презентация на тему Жизнь и творчество Афанасия Афанасьевича Фета