Слайд 2Аутоиммунными заболеваниями (АИЗ) называют патологиче- ские процессы, основой которых служит самоподдерживающийся им-

мунный ответ на собственные антигены организма, что приводит к повреждению клеток, экспрессирующих эти аутоантигены. Аутоим- мунные процессы развиваются при нарушении механизмов развития и поддержания аутотолерантности

Слайд 3Аутоиммунным процессам свойственны общие черты:

- основа аутоиммунных заболеваний иммунные процессы. Все

закономерности развития иммунного ответа находят отражение в патогенезе этих заболеваний. Факторы, подавляющие иммунный ответ, ослабляют проявления этих патологий, а иммуностимуляторы, наоборот, усиливают аутоиммунный процесс; - проявления аутоиммунных процессов во многом определяются локализацией аутоантигена в организме: если он содержится толь- ко в определенном органе, поражение имеет локализованный харак- тер, затрагивая соответствующий орган; при широкой распространенности аутоантигенов в организме развивается системный процесс;

Слайд 4проявления аутоиммунных заболеваний зависят также от харак- тера иммунных механизмов, преобладающих при

ответе на аутоанти- ген. Это может быть преимущественно клеточная реакция, состоящая в формировании цитотоксических Т-лимфоцитов или провоспалительных Т-клеток, активирующих макрофаги, или гуморальная реакция, про- являющаяся в выработке аутоантител, способных привлекать клеточные (фагоциты) и гуморальные (комплемент) эффекторные факторы;

в связи с невозможностью удаления аутоантигена из организ- ма для всех аутоиммунных заболеваний характерно длительное, хро- ническое течение с периодами ремиссий и обострений, как для хро- нических инфекционных болезней

Слайд 5Аутоиммунные заболевания бывают органоспецифическими, неорганоспецифическими и смешанными. При органоспецифических бо- 13 лезнях

аутоантитела индуцируются против одного или группы компонентов какого-либо органа. К ним относятся: тиреоидит Хосимото, пер-вичная микседема (тиреотоксикоз), пернициозная анемия, аутоиммун- ный атрофический гастрит, болезнь Аддисона. При органонеспецифи- ческих болезнях аутоантитела взаимодействуют с разными тканями данного или даже другого вида организма, например, антинуклеарные АТ. Аутоантигены в данном случае не изолированы от контакта с лим- фоидными клетками. Аутоиммунизация развивается на фоне ранее существовашей толерантности. К таким патологическим процессам относят системную красную волчанку (СКВ), дискоидную эритематозную волчанку, дерматомиозит (склеродермия), ревматоидный артрит

Слайд 6Смешанные болезни включают оба вышеперечисленных меха- низма. Если роль аутоантител доказана, то

они должны быть цито- токсичными против клеток поражаемых органов или действовать не- посредственно через комплекс Аг-АТ, которые, откладываясь в орга- низме, обусловливают его патологию

Слайд 7Механизмы срыва аутотолерантности

1 Теория «запретных» клонов. Согласно теории «запретных» клонов, по тем

или иным причинам в тимусе и костном мозге не про- исходит полная элиминация аутореактивных Т- и В-лимфоцитов, что в будущем, при стечении определенных обстоятельств, может при- вести к срыву толерантности.

2 Теория секвестрированных антигенов. Известно, что опре- деленные ткани ограждены гистогематическими барьерами (половые железы, ткани глаза, мозга, щитовидной железы и др.). В связи с этим при созревании иммунной системы антигены таких тканей не контак- тируют с лимфоцитами и не происходит элиминации соответствую- щих клонов клеток. При нарушении гистогематического барьера и попадании антигенов в кровоток собственные иммунокомпетентные клетки распознают их как чужеродные и запускают весь механизм иммунного ответа, примером секвестрированных антигенов являются: основной белок миелина, в норме отделенный от иммунной системы гематоэнцефалическим барьером, антигены спермиев и хрусталика глаза.

Слайд 8Теория расстройства иммунологической регуляции.

3.1 Снижение функции Т-лимфоцитов-супрессоров. При сниже- нии количества

или функции Т-супрессоров потенциально аутореак- тивные В-клетки начинают реагировать на собственные тканевые ан- тигены, а появляющиеся аутоантитела приводят к развитию аутоиммунного заболевания.

3.2 Нарушение функции Т-лимфоцитов-хелперов. В частности, при ее повышении могут создаваться условия, благоприятные для инициации ответа со стороны аутореактивных В-лимфоцитов на соб- ственные антигены, даже при нормальной функции Т-супрессоров. Таким образом, потенциальные возможности развития аутоиммуни- тета, имеющиеся в организме, реализуются за счет нормально функ- 15 ционирующих иммунологических регуляторных механизмов, вклю- чающих прежде всего Т-лимфоциты супрессоры и хелперы.

Слайд 9Теория нарушения идиотип-антиидиотипических взаимо- действий. Современные модели иммунного ответа предполагают, что иммунная

система обладает саморегулировкой и может реагиро- вать на свои собственные продукты с последующей супрессией или стимуляцией этой реакции. Известно, что в сыворотке крови больных и здоровых лиц можно обнаружить антитела против собственных Ig (первым антителом такого типа, обнаруженным у человека, был рев- матоидный фактор). Идиотипическая детерминанта (идиотип) тесно связана с индивидуальной структурой активного центра молекулы Ig.

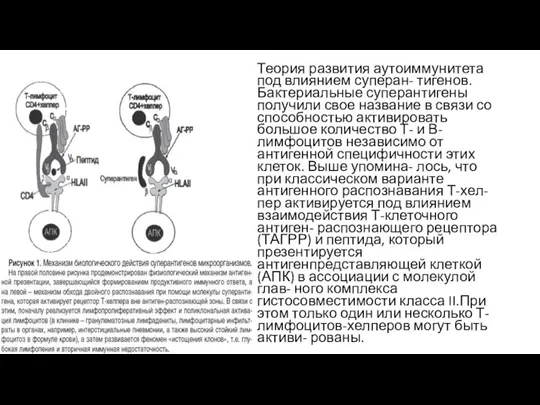

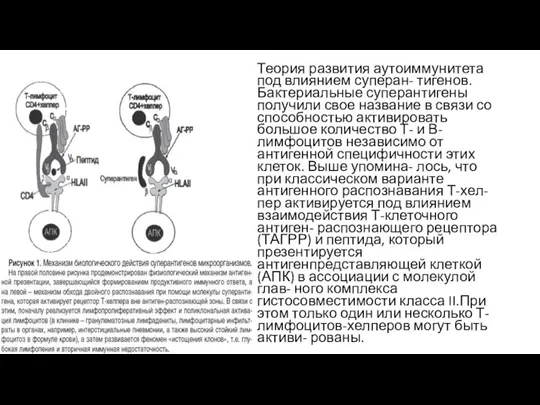

Слайд 10Теория развития аутоиммунитета под влиянием суперан- тигенов. Бактериальные суперантигены получили свое название

в связи со способностью активировать большое количество Т- и В-лимфоцитов независимо от антигенной специфичности этих клеток. Выше упомина- лось, что при классическом варианте антигенного распознавания Т-хел- пер активируется под влиянием взаимодействия Т-клеточного антиген- распознающего рецептора (ТАГРР) и пептида, который презентируется антигенпредставляющей клеткой (АПК) в ассоциации с молекулой глав- ного комплекса гистосовместимости класса II.При этом только один или несколько Т-лимфоцитов-хелперов могут быть активи- рованы.

Слайд 11Теория молекулярной мимикрии. Термин «мимикрия» в свое время был предложен для объяснения

подобия, идентичности антиген- ных детерминант некоторых микроорганизмов антигенным детерми- нантам хозяина, в связи с чем их распознавание иммунной системой не происходит, что и обусловливает развитие инфекционного заболевания. В настоящее время теория молекулярной мимикрии видоизменилась и представлена двумя вариантами

Слайд 12Важно подчеркнуть, что наследственная предрасположенность в разной степени присуща всем аутоиммунным заболеваниям.

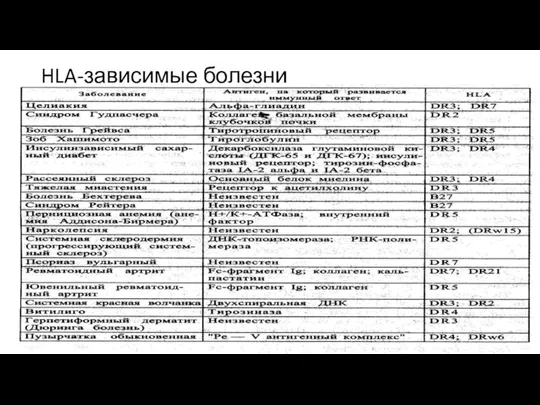

В большинстве случаев АИЗ являются полигенными заболеваниями с неполной пенетрантностью, т.е. на их возникновение влияют внешние причины. Наиболее частой причиной предрасположенности к аутоиммун- ным заболеваниям является гаплотип генов основного комплекса гистосовместимости человека (HLA). Так как в иммунной системе продукты генов системы HLA презентируют антигенные пептиды Т-клеткам, набор генов HLA определяет направленность иммунного 23 ответа. Врожденные особенности презентации чужеродных антиге- нов приводят к аутоиммунным реакциям. Большинство аутоиммунных заболеваний ассоциируется с наличием в HLA-фенотипе следующих антигенов: DR2, DR3, DR4, DR5.

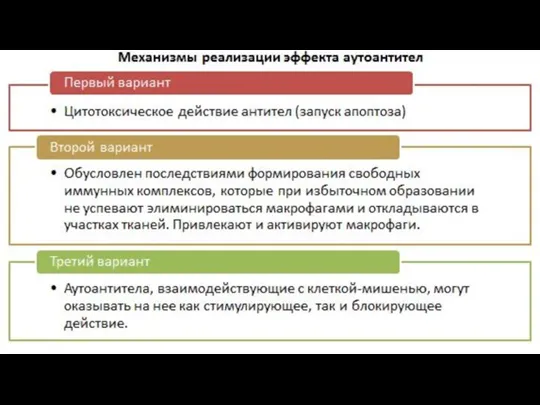

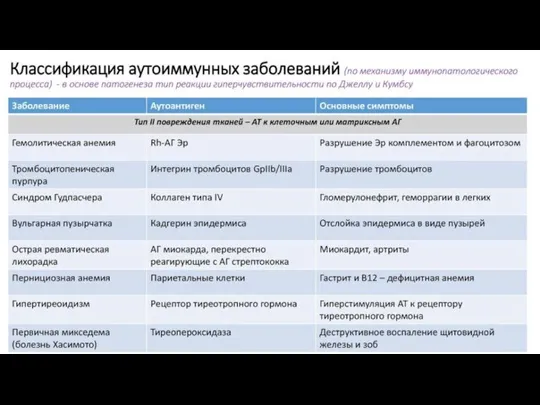

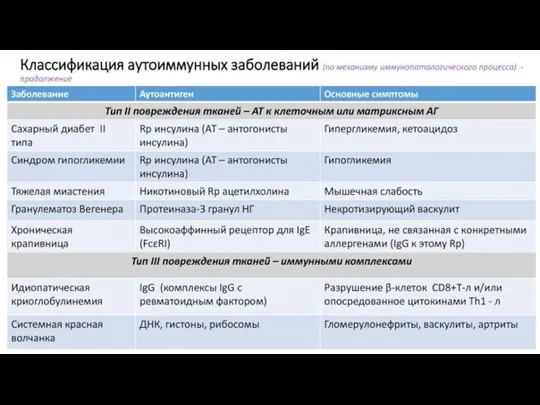

Слайд 14Механизмы повреждения клеток при аутоиммунных заболеваниях

Первый механизм реализации эффекта аутоантител состоит в цитотоксическом

действии (запускают апоптоз).

Второй важнейший механизм реализации повреждающего эффекта антител обсуловлен не их действием на клетки (прямым или опосредованным через другие клетки), а последствиями формирования свободных иммунных комплексов, которые при избыточном образовании не успевают элиминироваться макрофагами и откладываются в участках тканей, экспрессирующих Fc-рецепторы (в частности на базальных мембранах, стенках сосудов и др.) С помощью тех же участков (распознаваемых Fc-рецепторами) антитела привлекают и активируют макрофаги. В результате развивается локальное воспаление. Формируется иммунокомплексная патология.

Слайд 15Третий механизм действия антител обусловлен эффектами, возникающими при взаимодействии антитела с клеткой-мишенью. Аутоантитела,

реагирующие с молекулами поверхности клеток, могут оказывать как блокирующее, так и стимулирующее действие (в зависимости от особенностей молекулы-мишени и связанных с ней сигнальных путей). Например, при микседеме (гипотиреозе) аутоантитела к рецептору тиреотропного гормона, взаимодействуют с ним, блокируют его эффект, что выражается в гипотиреоидизме. При диффузном токсическом зобе (базедова болезнь) образуются аутоантитела к другим эпитопамтой же молекулы, действующие подобно тиреотропному гормону, в результате развивается гипертиреоидизм. Так как этот эффект достигается накоплением аутоантител, а не тиреотропного гормона, при этом не срабатывает механизм отрицательной обратной связи, состоящий в подавлении выработки этого гормона в гипофизе и гипоталамусе

Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков

Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков Невротические состояния в практике врача стоматолога

Невротические состояния в практике врача стоматолога Диабетическая фетопатия

Диабетическая фетопатия Особенности физиологии новорожденных и слингоношение

Особенности физиологии новорожденных и слингоношение Основы ЭЭГ

Основы ЭЭГ Лекарственные препараты, применяемые на догоспитальном этапе

Лекарственные препараты, применяемые на догоспитальном этапе Повреждение барабанной перепонки

Повреждение барабанной перепонки Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда Организация акушерско-гинекологической помощи в РФ

Организация акушерско-гинекологической помощи в РФ Значение жидкости для организма

Значение жидкости для организма Связь заболеваний пародонта и риска преждевременных родов и низкого веса новорожденного

Связь заболеваний пародонта и риска преждевременных родов и низкого веса новорожденного Аугментация человеческого тела

Аугментация человеческого тела Virus Attacks Society

Virus Attacks Society Лекарственные растения

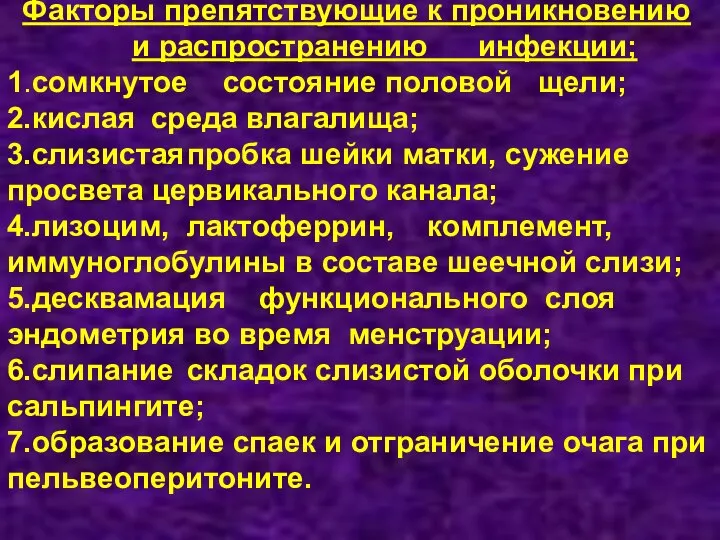

Лекарственные растения Факторы препятствующие к проникновению и распространению инфекции. Сомкнутое состояние половой щели. Кислая среда влагалища

Факторы препятствующие к проникновению и распространению инфекции. Сомкнутое состояние половой щели. Кислая среда влагалища Профилактика ожирения у детей и подростков

Профилактика ожирения у детей и подростков Эффективность применения двучелюстных шин Тигерштедта по сравнению с фиксацией остеосинтезом

Эффективность применения двучелюстных шин Тигерштедта по сравнению с фиксацией остеосинтезом 15 минут о чуме

15 минут о чуме Производство аскорбиновой кислоты (витамина С)

Производство аскорбиновой кислоты (витамина С) День борьбы со СПИДом

День борьбы со СПИДом Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодёжи

Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодёжи Современная медицина

Современная медицина Онкологиялық практикадағы деонтология мәселелері

Онкологиялық практикадағы деонтология мәселелері Компоненты современного наркоза, стадии. Премедикация, цели, препараты

Компоненты современного наркоза, стадии. Премедикация, цели, препараты Өкпе қатерлі ісігінің клиникалық көріністері

Өкпе қатерлі ісігінің клиникалық көріністері Всероссийская олимпиада по детской хирургии. Викторина

Всероссийская олимпиада по детской хирургии. Викторина Гигиена полости рта. Индексы гигиены

Гигиена полости рта. Индексы гигиены Роль альфафетопротеина и УЗИскрининга в постановке диагноза в гастроэнтерологии. Методы диагностики и лечения

Роль альфафетопротеина и УЗИскрининга в постановке диагноза в гастроэнтерологии. Методы диагностики и лечения