Содержание

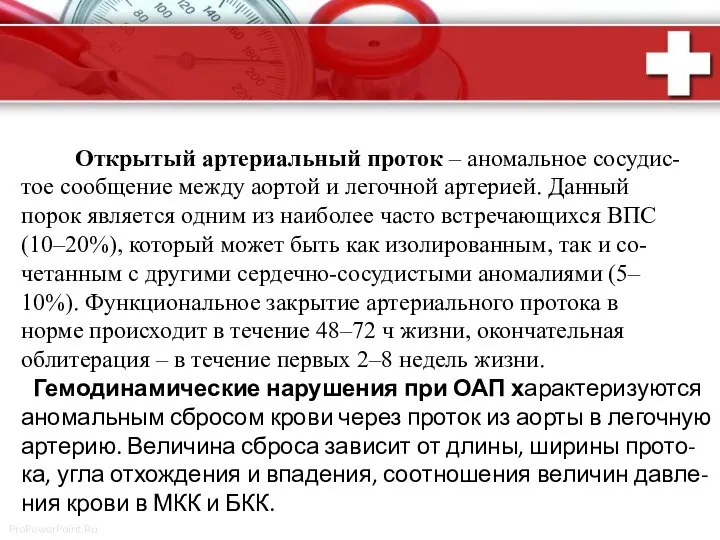

- 9. Открытый артериальный проток – аномальное сосудис- тое сообщение между аортой и легочной артерией. Данный порок является

- 10. Клиническая картина. Клинические проявлния данного порока весьма вариабельны – от бессимптомных до крайне тяжелых вариантов. Они

- 11. Диагностика. Аускультативно вначале выслушивается систолический, затем ≪машинный≫ шум слева от грудины во II межреберье. Он проводится

- 12. Лечение Медикаментозное : Назначают индометацин парентерально или энтерально из расчета 0,1– 0,2 мг/кг 1–2 раза в

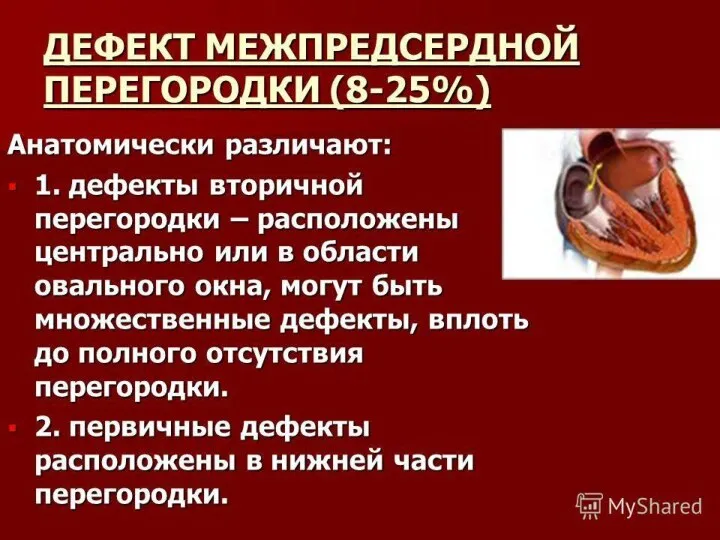

- 13. Дефекты межпредсердной перегородки – это пороки, характеризующиеся аномальным сообщением между двумя предсердными камерами. По эмбриональному генезу

- 15. Гемодинамические нарушения при ДМПП обусловлены артериовенозным сбросом крови из левого предсердия в правое вследствие положительного градиента

- 16. Клиническая картина. Клиническая картина порока у новорожденных и детей младшего возраста очень скудная, что обусловливает его

- 17. Аускультативно выслушивается систолический шум средней интенсивности во II–III межреберьях слева от грудины, II тон усилен и

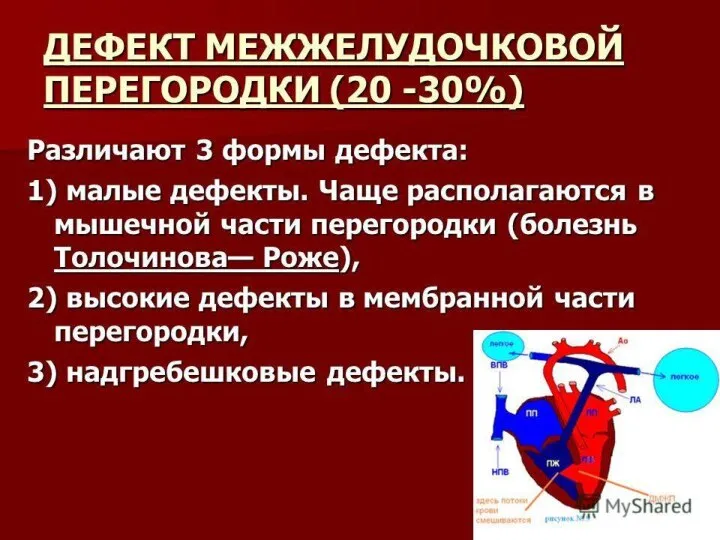

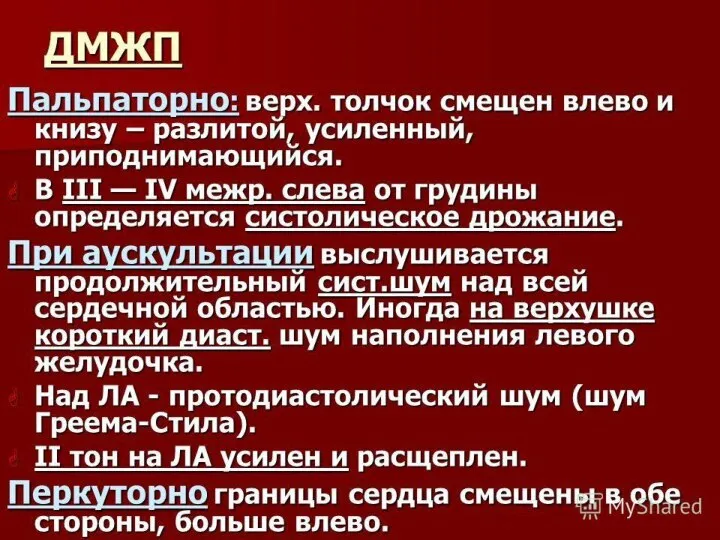

- 18. Дефекты межжелудочковой перегородки – врожденное аномальное сообщение между двумя желудочками сердца, возникающее вследствие недоразвития на различных

- 19. • Перимембранозные – 60% всех ДМЖП. Могут с возрас- том уменьшаться в размерах вследствие прирастания тканей

- 45. Скачать презентацию

Энтеровирусный менингит

Энтеровирусный менингит Травматические повреждения костей средней зоны лица у детей

Травматические повреждения костей средней зоны лица у детей Кариес. Кариесогенные факторы в полости рта. Способы их выявления и устранения. Зубные отложения и методы их выявления

Кариес. Кариесогенные факторы в полости рта. Способы их выявления и устранения. Зубные отложения и методы их выявления Антикоагулянтная активность плазмы

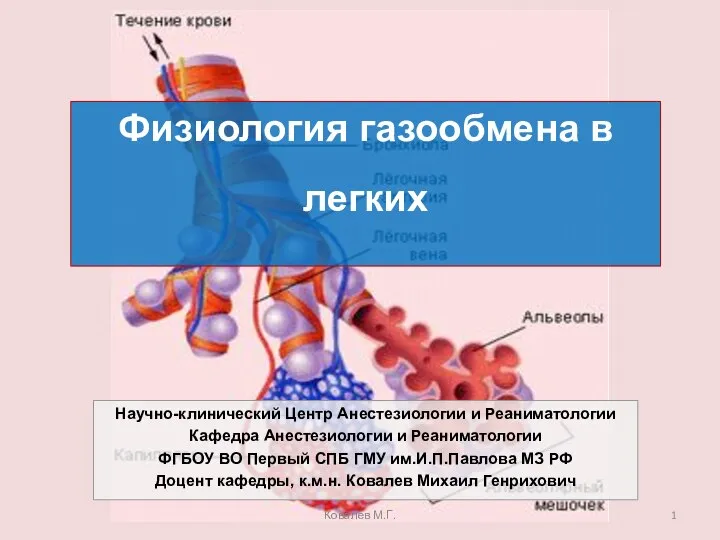

Антикоагулянтная активность плазмы Физиология газообмена в легких

Физиология газообмена в легких Иммунопрофилактика. Календарь прививок

Иммунопрофилактика. Календарь прививок Психиатрическое обследование

Психиатрическое обследование От чего зависят красота и здоровье Женщины?

От чего зависят красота и здоровье Женщины? Установка эзофагостомической трубки

Установка эзофагостомической трубки Гигиена сердечно-сосудистой системы

Гигиена сердечно-сосудистой системы Определение одонтогенной кисте

Определение одонтогенной кисте Раны

Раны Криоконсервация, хранение и использовние стволовых клеток

Криоконсервация, хранение и использовние стволовых клеток Профилактика болезней системы кровообращения у пожилых людей

Профилактика болезней системы кровообращения у пожилых людей Причины возникновения угревой сыпи

Причины возникновения угревой сыпи Антигиперурекимические средства

Антигиперурекимические средства Заболевания щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы Искусственное очищение крови и других жидкостей человеческого тела. Принцип действия диализа. Методы диализа

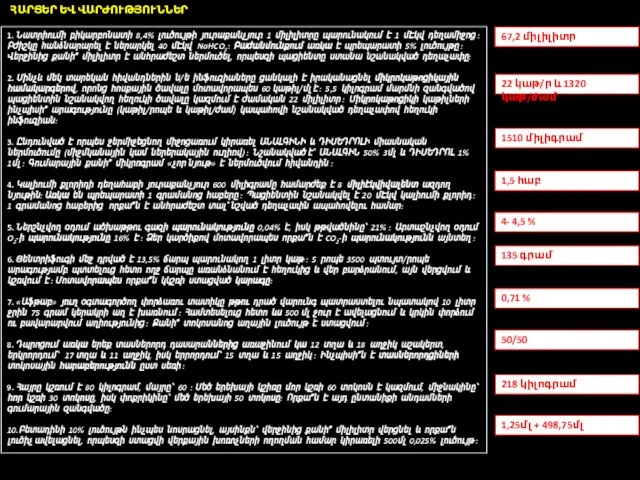

Искусственное очищение крови и других жидкостей человеческого тела. Принцип действия диализа. Методы диализа Հարuեր եվ վարerոթյոններ բժշկության մեջ

Հարuեր եվ վարerոթյոններ բժշկության մեջ Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях Физиология боли

Физиология боли Питательные вещества и их значение

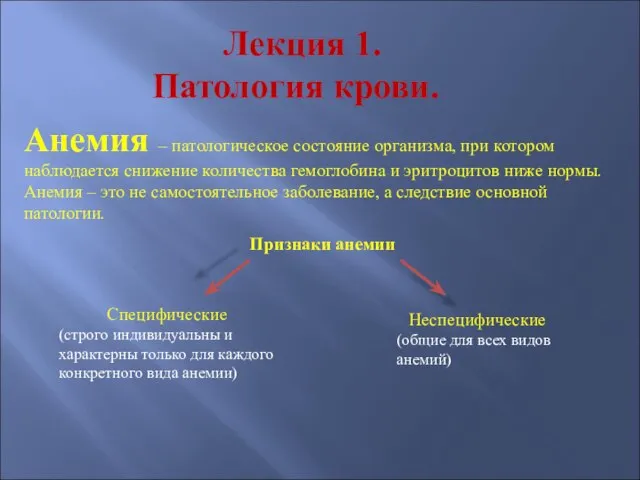

Питательные вещества и их значение Патология крови

Патология крови Грязные руки. Правила мытья рук

Грязные руки. Правила мытья рук Цирроз печени и гепатиты

Цирроз печени и гепатиты Дезинфекция, ПСО, стерилизация, операционный блок

Дезинфекция, ПСО, стерилизация, операционный блок Особенности питания в послеоперационном периоде

Особенности питания в послеоперационном периоде Сравнительная характеристика биологических и синтетических имплантов в герниопластике

Сравнительная характеристика биологических и синтетических имплантов в герниопластике