Слайд 2КЭ в Восточной Сибири и Иркутской области

По темпам роста Восточная Сибирь вышла

на одно из первых мест в России.

Среди неблагополучных регионов Сибири Иркутская область отличается высокими темпами роста заболеваемости.

За последние 30 лет заболеваемость КЭ в регионе выросла в 75 раз.

Слайд 3Клещевой энцефалит в Иркутской области

В Иркутской области среди больных КЭ основную массу

больных составляют городские жители (73,3%).

Наибольшее число заболеваний КЭ зарегистрировано в г. Иркутске - до 41,1%.

На жителей села приходится 26,7%.

Достоверно чаще заболевали мужчины, чем у женщины (63,2% и 36,8% соответственно).

Наибольшая заболеваемость (36,8%) приходится на лиц, занятых работой на дачах и садоводческих участках.

Инфицирование, связанное с профессиональной деятельностью отмечено в 13,5% случаев,

5,7% заболевших отрицали факт присасывания клещей.

Заражение в черте города Иркутска отмечено практически во всех его районах.

Слайд 4КЭ в Иркутской области

Клещевой энцефалит на территории области впервые описан Е.И. Мельниковой.

За период с 1974 года по 2009 год в регионе было зарегистрировано 5286 случаев заболевания КЭ.

Отчетливый рост заболеваемости КЭ наблюдался с 1989 года - 164 случая.

В последующие 3 года (1991-1993 гг.) наметилась тенденция к некоторому снижению заболеваемости (180, 166 и 128 случаев соответственно).

Однако, начиная с 1994 года вновь отмечен рост числа заболевших. Показатель составил 8,0 на 100 тыс. населения.

Слайд 5КЭ в Иркутской области

1998-1999 годы характеризовались новым подъемом числа больных КЭ -

до 343 и 545 случаев в эпидсезон и показатель заболеваемости возрос до 12,3 и 19,7 на 100 тыс. населения соответственно.

В 2000-2001 годах наблюдалось относительное снижение заболеваемости - до 475 и 352 случаев инфекции соответственно. Дальнейшая тенденция к снижению заболеваемости КЭ в области отмечена в 2002-2209 гг. Так, число случаев КЭ в 2002 году составило 307 (показатель на 100 тыс. населения 11,9), в 2003 – 240 (8,9), в 2004 – 151 (6,2) и в 2009 году КЭ переболели 118 (4,9) человек.

Слайд 6КЭ в Иркутской области

Изменилась структура заболеваемости: в настоящее время 70-80% заболевших -

жители городов, до 30% - дети. Поражаются все слои и профессиональные группы населения (20-60 лет). Заражение происходит во время отдыха в лесу, сбора дикоросов, работы на дачных участках, преимущественно в антропургических очагах. В некоторых регионах до 40% лиц пострадали от клещей в пределах городских территорий. КЭ из профессионального заболевания людей «лесных» специальностей превратился в болезнь в основном городских жителей.

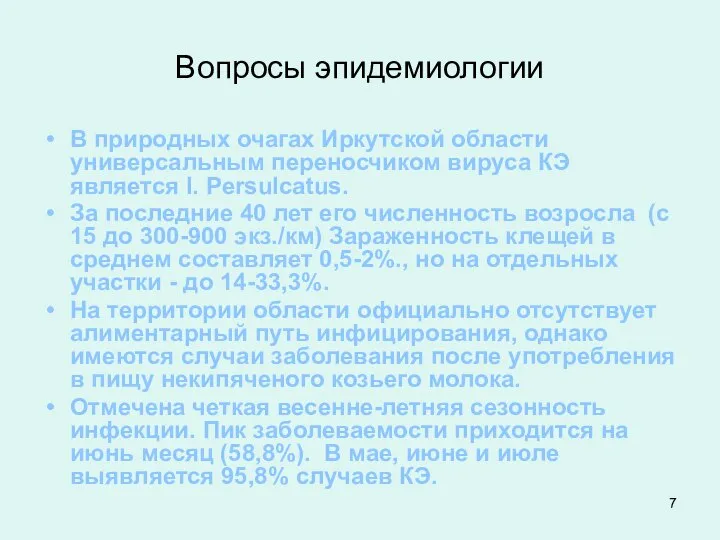

Слайд 7Вопросы эпидемиологии

В природных очагах Иркутской области универсальным переносчиком вируса КЭ является I.

Persulcatus.

За последние 40 лет его численность возросла (с 15 до 300-900 экз./км) Зараженность клещей в среднем составляет 0,5-2%., но на отдельных участки - до 14-33,3%.

На территории области официально отсутствует алиментарный путь инфицирования, однако имеются случаи заболевания после употребления в пищу некипяченого козьего молока.

Отмечена четкая весенне-летняя сезонность инфекции. Пик заболеваемости приходится на июнь месяц (58,8%). В мае, июне и июле выявляется 95,8% случаев КЭ.

Слайд 8Распространенность КЭ в Иркутской области

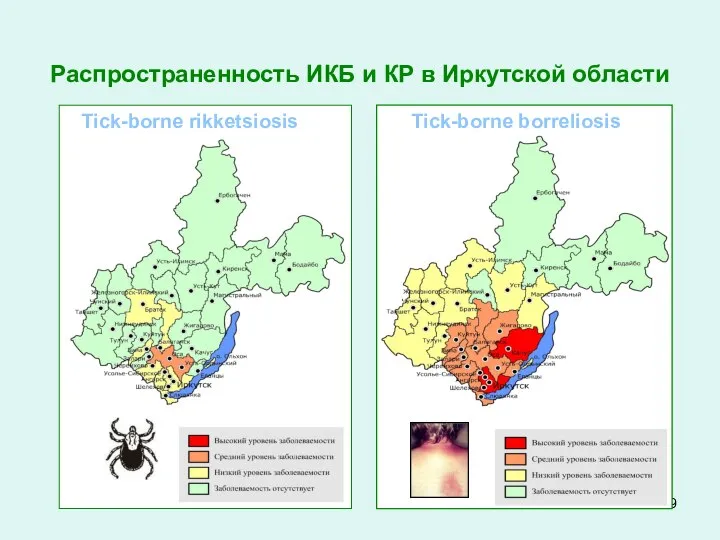

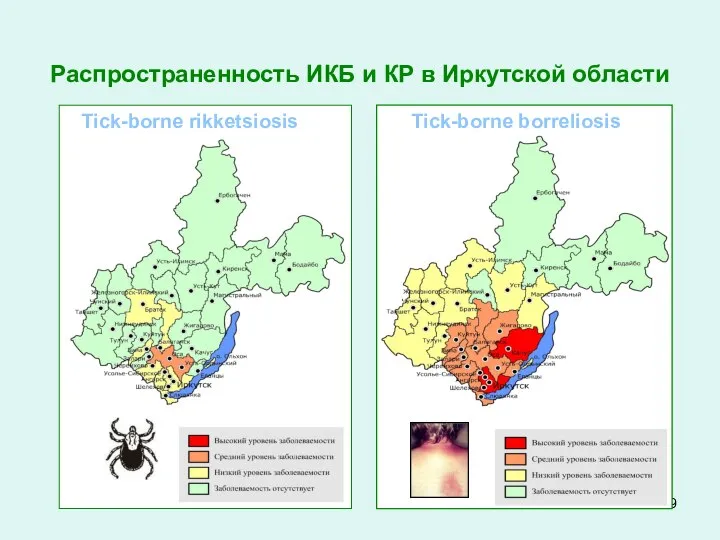

Слайд 9Распространенность ИКБ и КР в Иркутской области

Tick-borne borreliosis

Tick-borne rikketsiosis

Слайд 10

Динамика заболеваемости клещевыми инфекциями в Иркутской области

(показатель на 100 000 населения)

Слайд 11Генотипы вируса КЭ, циркулирующие на территории Иркутской области

1. Урало-Сибирский (доминирующий)- сюда входит

штамм Айна/1449 - до 85%;

2. Дальневосточный (Софьин)-9-12%;

3. Западный (Найдорф, Абсеттаров)- 6,7%;

Слайд 12Патогенез КЭ

В последние годы сделан акцент на современные представления патогенеза КЭ. Обосновано

активное участие апоптоза в патогенезе острого периода инфекции.

Установлено, что патогенетически значимые свойства вируса связаны с воздействием на лимфоидные органы, что приводит к развитию вторичного иммунодефицита, проявляющегося дисбалансом иммунологических функций. В лимфоидной ткани обнаруживаются зрелые вирионы.

Степень повреждения лимфоидных органов следует рассматривать в качестве важного критерия прогноза течения КЭ.

Слайд 13Клиника КЭ

Продолжительность инкубационного периода варьировала от 1 до 48 дней и в

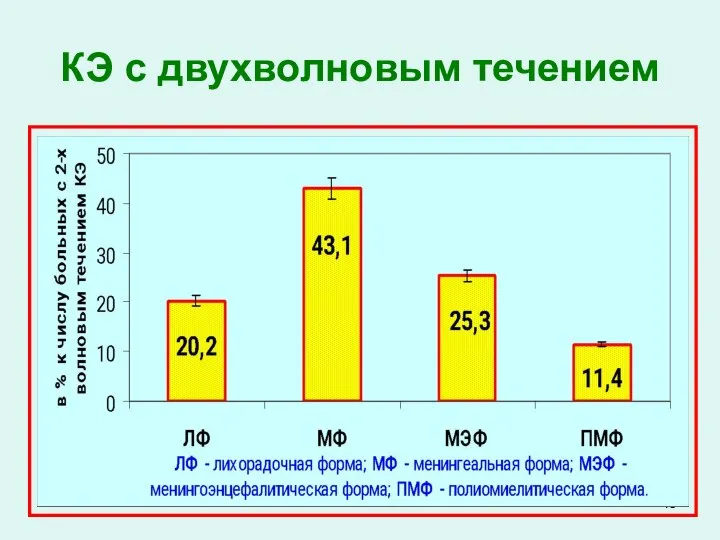

среднем составила 10,3+1,4 дня. У 93,1% больных отмечено острое начало заболевания с повышения температуры тела до 38-390 С и выше. Острый период заболевания сопровождался высокой лихорадкой (99,4%), головной болью (95,8%) и выраженной слабостью (96,6%). Лихорадочный период при всех формах заболевания в среднем составил 11,7+0,9 дней. Более длительный лихорадочный период (13+1,7 дня) характерен для менингоэнцефалитической формы и наименьший – для лихорадочной формы инфекции (9,4+5 дня) При двухволновом течении заболевания длительность первой лихорадочной волны в среднем составила 5,8+1,4 дня, второй – 8,8+1,02 дней, а период апирексии был равным 8,0+0,8 дням.

Слайд 14Клиника КЭ

При объективном осмотре гиперемия лица, шеи и верхней части туловища отмечено

у 26,5% пациентов,

инъекция сосудов склер – у 28,7%, конъюнктивит – у 22,1% и гиперемия ротоглотки – у 20,1% больных.

Со стороны органов дыхания в 14,5% случаев отмечены жесткое дыхание и сухие хрипы. У части больных со стороны сердечно-сосудистой системы отмечались приглушенность сердечных тонов (36,0%). Тахикардия наблюдалась у 32,9% больных и брадикардия – у 4,9%.

На высоте интоксикации у 25,6% заболевших на ЭКГ выявлялись умеренно выраженные метаболические нарушения, снижение вольтажа основных зубцов, наличие неполной блокада ПНПГ, расстройство вегетативной иннервации.

Изменения со стороны пищеварительной системы выражались обложенностью языка (93,8%), увеличением у части больных размеров печени (8,8%). При всех формах КЭ в 2,7% случаев у больных отмечался умеренное послабление стула.

Слайд 15Клиника КЭ

Менингеальные симптомы обнаруживались у 17,2% больных с лихорадочной формой заболевания (при

отсутствии патологически измененного ликвора),

у 93,1% - с менингеальной,

у 98.1% больных с менингоэнцефалитической

и у 99,5% больных – с полиомиелитической формой инфекции.

Длительность их выявления варьировала от 1-3 до 13-27 дней в зависимости от формы проявления инфекции.

Слайд 16Клиника КЭ

Известно, что клинико-эпидемиологическим характеристикам КЭ свойственна изменчивость и периодичность. Эти данные

появились в литературе еще в 50-60-х годах прошлого столетия. Эти явления коснулись и нашего региона.

В последние годы на территории области преобладают лихорадочные (56,7%) формы заболевания над менингеальными (35,3%), тогда как в начале 90-х годов менингеальные формы инфекции имели доминирующий характер (47,2%).

Средняя продолжительность пребывания больного на койке равнялась в среднем 26,4 + 1,7 дням (с вариациями от 18,7 дней при лихорадочной форме до 45 при очаговых формах болезни.

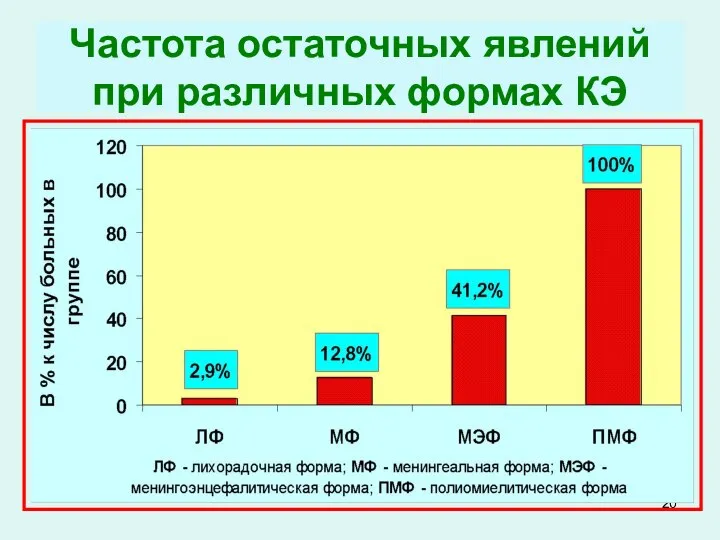

Выздоровление отмечено в 89,3% случаях. Остаточные явления выявлены у 183 (10,7%) больных. У 122 (7,1%) из них развился астеновегетативный синдром, у 61 (3,5%) больного наблюдались различной степени паретические поражения. В неврологические стационары переведено 18 (1,04%) больных

У 66,3 % больных диагноз подтвержден серологически (метод ИФА). За период с 1995 года по 2005 год летальность от КЭ составила 1,35%.

Слайд 17Возрастная структура больных КЭ (в %)

Слайд 18Частота клинических форм КЭ

(в % к общему числу больных)

– 1995-2008 гг.

- 1990-1994

гг.

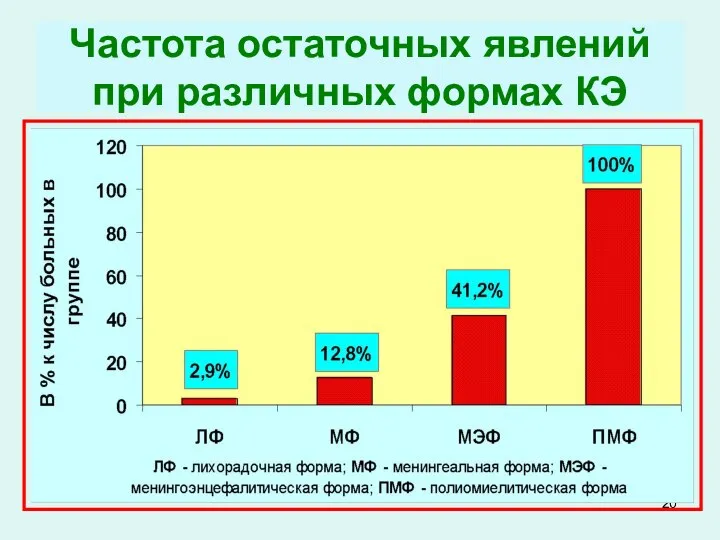

Слайд 20Частота остаточных явлений при различных формах КЭ

Слайд 21Проблема микст-инфекций

В РФ вплоть до 1980 года было известно о широком распространении

двух природно-очаговых инфекций, связанных с иксодовыми клещами, - КЭ и клещевом сыпном тифе Северной Азии или клещевом риккетсиозе. Переносчиками данного заболевания являются клещи рода Dermocentor – в основном D. Silvarum и D. Nuttalli. Однако в последнее время риккетсии были обнаружены и в клещах I. Persulcatus.

В 1980 году в России стали разворачиваться исследования по выявлению случаев КБ у людей и природных очагов этого заболевания.

Анализ данных показал, что нозоареал ИКБ шире, чем таковой КЭ.

Помимо КЭ, КР и ИКБ в некоторых районах идентифицированы не известные ранее в России заболевания, переносимые иксодовыми клещами: эрлихиоз, бабезиоз. Стало известно, иксодовые клещи могут быть заражены такими патогенами, как вирус омской геморрагической лихорадки, вирус Западного Нила, возбудители туляремии и ку-лихорадки.

Слайд 22Динамические показатели микст форм КЭ+ИКБ

Слайд 23Проблема микст-инфекций

Таким образом, на территории России широко распространены сочетанные очаги клещевых инфекций

вирусной, бактериальной, риккетсиозной и протозойной природы.

Имеются данные об инфицированности клещей одновременно несколькими патогенами, что ведет к возникновению микст-форм. Это создает новую эпидемиологическую ситуацию, когда без решения вопросов дифференциальной диагностики, профилактики, лечения КЭ и других клещевых инфекций невозможен успех в борьбе с этой большой группой заболеваний человека.

Слайд 24Лечение кэ

Лихорадочная форма – 0,1мл\кг = 3-5 дней, 21мл на курс.

Менингеальная -0,1мл\кг

х 2 раза в сутки, на курс – 70-130 мл.

Очаговые формы -0,1мл\кг 2-3 раза в сутки не менее 5-6 дней. Доза курсовая -80-150 мл иммуноглобулина.

При крайне тяжелых состояниях – разовая доза увеличивается до 0,15 мл\кг.

Слайд 25Лечение КЭ

В последние годы внедряются препараты интерферона (реаферон, лейкинферон, интрон, роферон, бероферон

и др.

Целесообразно использовать и индукторы интерферона: ларифан, амиксин, ридостин, камедон, циклоферон и др.

В наших исследованиях интерферон-альфа-2 не доказал свою эффективность.

Рибонуклеаза – по 30 мг через 4 часа 5 дней.

Преднизолон применим при тяжелом течении, методы детоксикации.

Слайд 26РЕЗУЛЬТАТЫ

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЙОДАНТИПИРИНА

обладает достаточно высоким профилактическим действием против вируса клещевого энцефалита

Способствует

более быстрому исчезновению антигена вируса клещевого энцефалита из организма

Обладает значительной терапевтической эффективностью при лихорадочной и менингиальной формах клещевого энцефалита

Оказывает ощутимый терапевтический эффект в комплексной терапии при ГЛПС

Слайд 27Заключение

С 1999 года по 2008 год установлена достоверная тенденция к снижению заболеваемости

КЭ в Иркутской области.

2. В последние годы имеет место изменение клинического течения КЭ в сторону более легких форм болезни. Уменьшилось число м\э и полиомиелитических форм болезни.

3. Преобладает с\т течение заболевания.

4. Уменьшилась летальность от КЭ.

5. Отсутствует алиментарный путь инфицирования

Слайд 28Заключение

Анализ ситуации по КЭ в Иркутской области позволяет выделить ряд особенностей:

На протяжение

последней четверти 20 века наблюдался неуклонный рост заболеваемости

Установлено доминирование в природной популяции вируса КЭ урало-сибирского типа.

Современной особенностью является существование сочетанных очагов инфекции.

Наблюдающееся в последние годы снижение заболеваемости можно объяснить: цикличностью течения заболевания, увеличением числа вакцинированного населения, изменением климатических условий, улучшением санитарно-просветительной работы, использованием более эффективных репеллентов и др.

В последние годы в течении клинико-эпидемического процессов КЭ отмечены следующие изменения: смещение сроков сезонных подъемов, вариация территориальной распределенности и изменение структуры заболеваемости.

Стрим по анатомии. Опорно-двигательная система

Стрим по анатомии. Опорно-двигательная система Сестринская помощь при метеоризме

Сестринская помощь при метеоризме Острый аппендицит

Острый аппендицит Издания по стоматологии (книги, журналы)

Издания по стоматологии (книги, журналы) Здоровье-3D: Dвижение. Dействие. Dолголетие

Здоровье-3D: Dвижение. Dействие. Dолголетие Генетика человека с основами медицинской генетики

Генетика человека с основами медицинской генетики Эффективность Гипорамина (Эребра) в лечении и профилактике вирусных заболеваний у детей

Эффективность Гипорамина (Эребра) в лечении и профилактике вирусных заболеваний у детей Предмет и задачи патологии

Предмет и задачи патологии Ультразвуковая диагностика заболеваний почек

Ультразвуковая диагностика заболеваний почек Минимизация рисков, связанных с использованием секс-игрушек

Минимизация рисков, связанных с использованием секс-игрушек История создания мазей Левомеколь и Левосин

История создания мазей Левомеколь и Левосин Острое легочное сердце: дифференциальный диагноз

Острое легочное сердце: дифференциальный диагноз История возникновения ВБИ и борьба с ними

История возникновения ВБИ и борьба с ними Характеристики диет

Характеристики диет The Digestive system

The Digestive system Массаж. Что вы знаете о развитии массажа в нашей стране?

Массаж. Что вы знаете о развитии массажа в нашей стране? Аборт и его последствия

Аборт и его последствия Азы ароматерапии

Азы ароматерапии Обработка рук хирурга (классические методы)

Обработка рук хирурга (классические методы) Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами Жұлын миының қан тамыр аурулары

Жұлын миының қан тамыр аурулары Практические рекомендации по отчетности в системе ПАРУС

Практические рекомендации по отчетности в системе ПАРУС Тактика участкового терапевта при неотложных состояниях в эндокринологии. Лекция 26

Тактика участкового терапевта при неотложных состояниях в эндокринологии. Лекция 26 Биохимия хрящевой и костной тканей

Биохимия хрящевой и костной тканей Оказание медицинской помощи женщинам в Онежском районе

Оказание медицинской помощи женщинам в Онежском районе Нарушение функции автоматизма синусового узла

Нарушение функции автоматизма синусового узла Диагностика протокола и гастродуоденитного лечения

Диагностика протокола и гастродуоденитного лечения Сестринское сопровождение детей первого года жизни

Сестринское сопровождение детей первого года жизни