Слайд 2Методологический аппарат

Любое научное исследование начинается с обоснования актуальности его темы. (Под актуальностью

исследования понимается степень его важности в данный момент для решения данной проблемы, задачи или вопроса)

На этом фоне формируется противоречие, понимаемое чаще всего как несогласованность, несоответствие между какими-либо выявленными противоположностями внутри единого объекта.

На основании выявленного противоречия формируется проблема.

Вслед за проблемой исследования определяется его объект. Это та часть практики или научного знания, с которой исследователь имеет дело.

После объекта формулируется предмет исследования, под которым понимается то, что находится в границах объекта.

Слайд 3Цель исследования – научный результат, который должен быть получен в конечном итоге

всего исследования. Формулировки цели исследования обычно начинаются словами «разработать методику (модель, критерии, требования)», «обосновать что-либо», «выявить что-либо», «охарактеризовать», «проанализировать и обобщить опыт» и т.д.

После формулирования объекта, предмета и цели строится гипотеза, которая направлена на то, чтобы доказать реальное существование предполагаемого.

Задачи исследования логически вытекают из его общей цели и рассматриваются как основные этапы работы исследователя.

Любое исследование предполагает раскрытие его методологических основ и используемых методов.

Слайд 4Научная проблема

Сущность проблемы – противоречие между установленными фактами и их теоретическим осмыслением,

между разными объяснениями, интерпретациями фактов

Научная проблема является результатом глубокого изучения состояния практики и научной литературы, отражает противоречия процесса познания на его исторически определенном этапе. Вытекающая из выявленных противоречий проблема должна быть актуальной, отражать то новое, что входит или должно войти в жизнь. Сама тема должна содержать проблему, следовательно, для сознательного определения и уточнения темы необходимо выявление исследовательской проблемы.

Слайд 5Поставить проблему - значит:

• Отчленить известное и неизвестное, факты объясненные и требующие объяснения,

факты, соответствующие теории и противоречащие ей

• Сформулировать вопрос, выражающий основной смысл проблемы, обосновать его правильность и важность для науки и практики

• Наметить конкретные задачи, последовательность их решения и методы, которые будут применяться при этом

Проблема может быть сформулирована как в форме вопросительного, так и в форме повествовательного предложения, например, «Каким образом совершенствовать систему…», или же «Каковы педагогические условия…» и т.п.

Слайд 6Гипотеза

– это научно обоснованное высказывание вероятностного характера о сущности изучаемых явлений действительности.

– научно обоснованное, но неочевидное предположение, требующие специального доказательства для своего окончательного утверждения в качестве теоретического положения или его опровержения.

Опираясь на ту или иную концепцию, исследователь выдвигает предположение, способное, на его взгляд, заполнить имеющийся по данной проблеме дефицит информации. Это предположение в виде научной гипотезы и следует проверить в дальнейшем исследовательскими действиями. Если гипотеза подтвердилась, то ее принимают, если не подтвердилась, то отвергают.

Структура психолого-педагогической гипотезы может быть трехсоставной, включающей в себя

а) утверждение;

б) предположение;

в) научное обоснование.

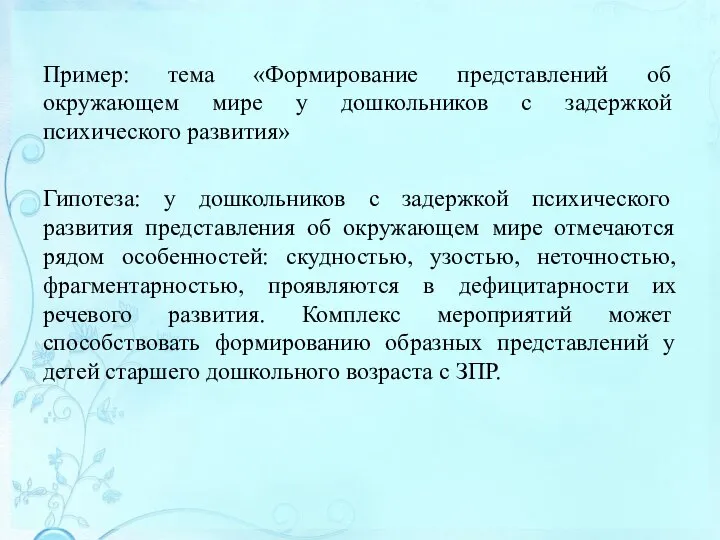

Слайд 7Пример: тема «Формирование представлений об окружающем мире у дошкольников с задержкой психического

развития»

Гипотеза: у дошкольников с задержкой психического развития представления об окружающем мире отмечаются рядом особенностей: скудностью, узостью, неточностью, фрагментарностью, проявляются в дефицитарности их речевого развития. Комплекс мероприятий может способствовать формированию образных представлений у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.

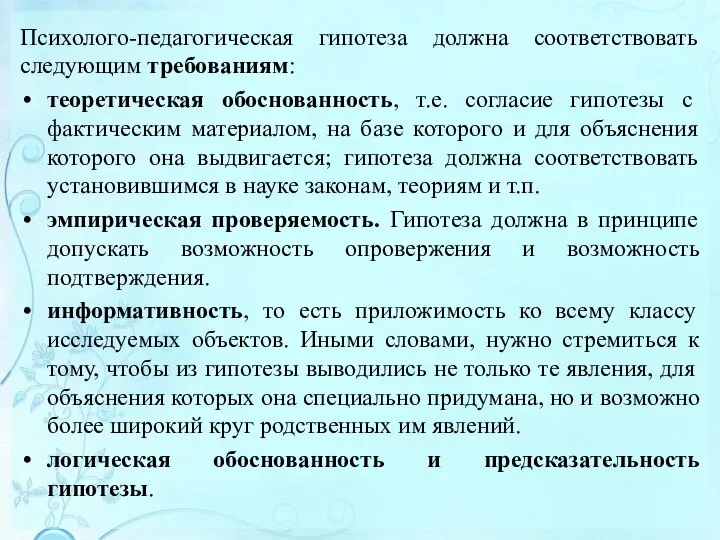

Слайд 8Психолого-педагогическая гипотеза должна соответствовать следующим требованиям:

теоретическая обоснованность, т.е. согласие гипотезы с фактическим

материалом, на базе которого и для объяснения которого она выдвигается; гипотеза должна соответствовать установившимся в науке законам, теориям и т.п.

эмпирическая проверяемость. Гипотеза должна в принципе допускать возможность опровержения и возможность подтверждения.

информативность, то есть приложимость ко всему классу исследуемых объектов. Иными словами, нужно стремиться к тому, чтобы из гипотезы выводились не только те явления, для объяснения которых она специально придумана, но и возможно более широкий круг родственных им явлений.

логическая обоснованность и предсказательность гипотезы.

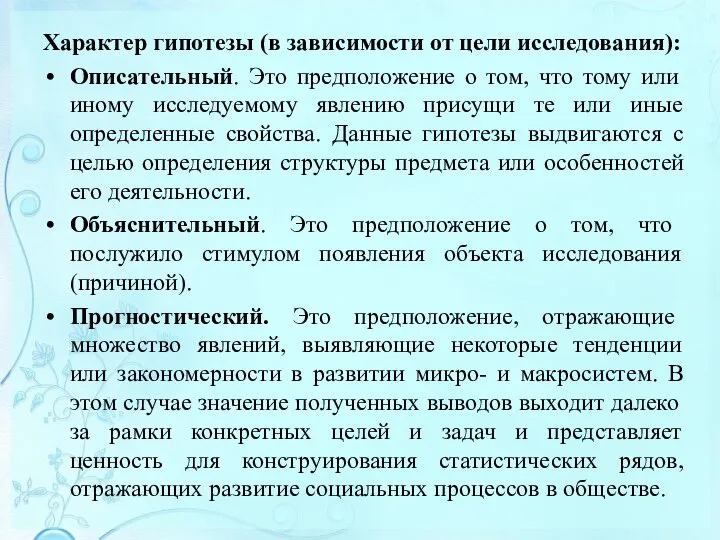

Слайд 9Характер гипотезы (в зависимости от цели исследования):

Описательный. Это предположение о том, что

тому или иному исследуемому явлению присущи те или иные определенные свойства. Данные гипотезы выдвигаются с целью определения структуры предмета или особенностей его деятельности.

Объяснительный. Это предположение о том, что послужило стимулом появления объекта исследования (причиной).

Прогностический. Это предположение, отражающие множество явлений, выявляющие некоторые тенденции или закономерности в развитии микро- и макросистем. В этом случае значение полученных выводов выходит далеко за рамки конкретных целей и задач и представляет ценность для конструирования статистических рядов, отражающих развитие социальных процессов в обществе.

Слайд 10Объект исследования

Объект исследования в педагогике и психологии – это некий процесс, некоторое

явление, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено внимание исследователя.

В качестве объекта могут выступать, например, процессы обучения, воспитания или развития личности в особых условиях (высшая школа, дошкольное образование и т.д.), процессы становления новых образовательных и воспитательных систем, процессы формирования определенных качеств личности и т. п.

Слайд 11Предмет исследования

В предмете исследования фиксируется то свойство или отношение в объекте, которое

в данном случае подлежит глубокому специальному изучению.

В одном и том же объекте могут быть выделены различные предметы исследования. Поэтому в предмет включаются только те элементы, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе. Следовательно, определение предмета исследования означает и установление границы поиска, и предположение о наиболее существенных в плане поставленной проблемы связях, и допущение возможности их временного вычленении и объединения в одну систему. В предмете в концентрированном виде заключены направления поиска, важнейшие задачи, возможности их решения соответствующими научными средствами и методами.

Например: психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей старшего дошкольного возраста; межличностные отношения мальчиков и девочек младшего школьного возраста; влияние среды на развитие познавательных интересов или характера общения на самооценку и уровень притязаний воспитанников и др.

Слайд 12Цель

– это обоснованное представление об общих конечных или промежуточных результатах научного поиска.

По существу, в цели формулируется общий замысел исследования. Поэтому она должна быть сформулирована кратко, лаконично и предельно точно в смысловом отношении. Цель научного исследования может заключаться в следующем: психолого-педагогическая диагностика, объяснение причинно-следственных отношений между достигнутым результатом и применяемыми средствами, а также прогноз результатов на будущее.

Слайд 13Задачи

Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения цели.

В исследовании выделяют не

более 5-6 задач.

Первая из основных групп задач – историко-диагностическая – связана с изучением истории и современного состояния проблемы, определением или уточнением понятий, общенаучных и психолого-педагогических оснований исследования

Вторая – теоретико-моделирующая – с раскрытием структуры, сущности изучаемого, факторов его преобразования, модели структуры и функций изучаемого и способов его преобразования

Третья – практически-преобразовательная – с разработкой и использованием методов, приемов, средств рациональной организации педагогического процесса, его предполагаемого преобразования и с разработкой практических рекомендаций

Слайд 14

Примеры задач:

1. Изучить теоретический аспект проблемы формирования образных представлений у дошкольников

2. Выявить

особенности образных представлений об окружающем у детей с задержкой психического развития

3. Разработать и апробировать комплекс развивающих мероприятий, направленных на формирование представлений об окружающем мире у детей с задержкой психического развития и определить их эффективность

Слайд 15Выборка

- любая подгруппа элементов (испытуемых, респондентов), выделенная из генеральной совокупности для проведения

эксперимента

Генеральная совокупность - совокупность всех объектов данного вида, над которыми проводят наблюдение (эксперимент).

Требования :

однородность выборки - основаниями для формирования однородной выборки могут служить разные характеристики, такие, как уровень интеллекта, национальность, отсутствие определенных заболеваний и т. д., в зависимости от целей исследования

репрезентативность - выборка должна как можно более полно отражать характеристики изучаемой генеральной совокупности. Репрезентативная, или представительная, выборка – это такая выборка, в которой все основные признаки генеральной совокупности представлены приблизительно в той же пропорции и с той же частотой, с которой данный признак выступает в данной генеральной совокупности

Слайд 16Виды выборок

Выборки называют независимыми (несвязанными), если процедура эксперимента и полученные результаты измерения

некоторых свойств у испытуемых одной выборки не оказывают влияния на особенности протекания этого же эксперимента и результаты измерения этого же свойства у испытуемых другой выборки.

Выборки называются зависимыми (связанными),если процедура эксперимента и полученные результаты измерения некоторого свойства, проведенные на одной выборке, оказывают влияние на другую.

Презентация на тему Новогодние обычаи и традиции

Презентация на тему Новогодние обычаи и традиции  Поделись с другом. Благотворительная акция

Поделись с другом. Благотворительная акция Конфликты. Причины и последствия

Конфликты. Причины и последствия Профориентационное мероприятие для перемещенных лиц. Горловский городской центр занятости

Профориентационное мероприятие для перемещенных лиц. Горловский городской центр занятости ЗАГС. Статистика за март 2021 г

ЗАГС. Статистика за март 2021 г Национализм как инструмент создания нации

Национализм как инструмент создания нации Сколько красы на Руси!

Сколько красы на Руси! Презентация на тему Россия вступает в 20 век (4 класс)

Презентация на тему Россия вступает в 20 век (4 класс)  Автор: Шукилович А.Е., Ученица 4 класса Руководитель: Овчеренко Л.П., Учитель начальных классов

Автор: Шукилович А.Е., Ученица 4 класса Руководитель: Овчеренко Л.П., Учитель начальных классов Семья и семейные ценности. Что такое семья?

Семья и семейные ценности. Что такое семья? Молодежные движения, как фактор социализации личности

Молодежные движения, как фактор социализации личности Критерии и показатели уровня развития взаимодействия школы и семьи

Критерии и показатели уровня развития взаимодействия школы и семьи Презентация на тему Зимние забавы

Презентация на тему Зимние забавы  Диалог поколений

Диалог поколений Центр Доверие

Центр Доверие ВКР: Управление креативным пространством города как фактор развития творческих индустрий

ВКР: Управление креативным пространством города как фактор развития творческих индустрий Информированность подростков по вопросам контрацепции

Информированность подростков по вопросам контрацепции Общество как самоорганизующаяся система. Лекция 17

Общество как самоорганизующаяся система. Лекция 17 Проект Семья

Проект Семья Проект: Фирмы и туманность

Проект: Фирмы и туманность Дорогою добра

Дорогою добра Методы политических исследований

Методы политических исследований Поиск идеи для кейса

Поиск идеи для кейса Особенности международного волонтерства

Особенности международного волонтерства Комитет помощи студентам

Комитет помощи студентам Kvalitativní strategie výzkumu

Kvalitativní strategie výzkumu Социальные группы

Социальные группы Социальное окружение

Социальное окружение