Содержание

- 2. Институализация науки: этапы, проблемы, научное сообщество. Классификация организационных форм науки: большая и малая наука, фундаментальные и

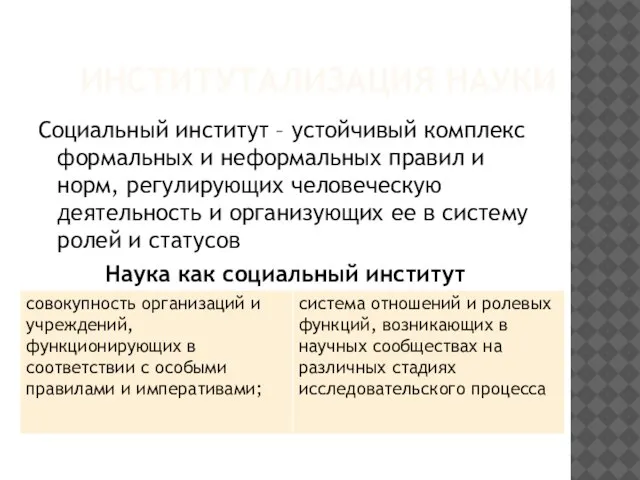

- 3. ИНСТИТУТАЛИЗАЦИЯ НАУКИ Социальный институт – устойчивый комплекс формальных и неформальных правил и норм, регулирующих человеческую деятельность

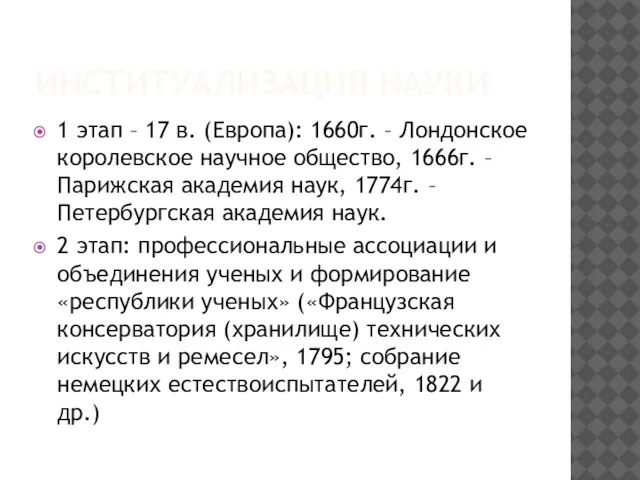

- 4. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ НАУКИ 1 этап – 17 в. (Европа): 1660г. – Лондонское королевское научное общество, 1666г. –

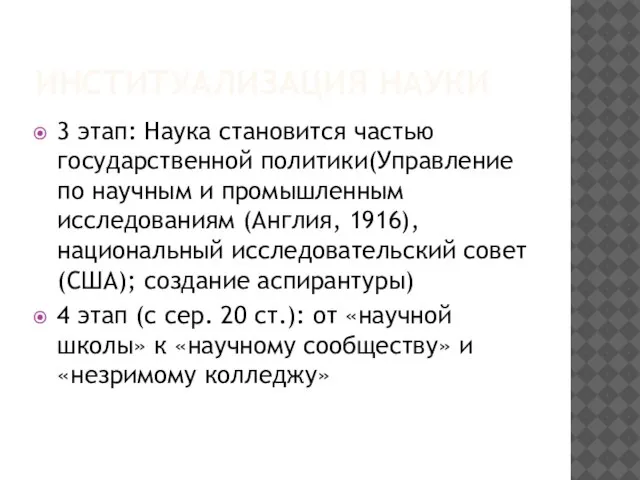

- 5. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ НАУКИ 3 этап: Наука становится частью государственной политики(Управление по научным и промышленным исследованиям (Англия, 1916),

- 6. СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ О ПРОЦЕССАХ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ Социология науки – Э.Дюркгейм Дж. Бернал, П.Сорокин, Т.Парсонс, К.Мангейм, Р. Мертон,

- 7. СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ О ПРОЦЕССАХ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ Р.Уитли – когнитивная и социальная институализация науки: Когнитивная – обнаруживает себя

- 8. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ НАУКИ Наука и современные информационные технологии во всех сферах; Наука и рационализация

- 9. Р. МЕРТОН И 4 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИМПЕРАТИВА НАУКИ в основе науки – комплекс ценностей и норм («научный

- 10. Р. МЕРТОН И 4 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИМПЕРАТИВА НАУКИ 3. Бескорыстность: требование к профессиональному поведению ученого, которое не

- 11. Р. МЕРТОН ОБ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ НАУКИ Проблема «социологической амбивалентности», т.е. двойственности и противоречивости мотивов и профессионального поведения

- 12. СОЦИО-КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА Представители: М.Малкей, У.Коллинз, К.Кун и др. Суть: наука интерпретируется прежде всего как социокультурный феномен,

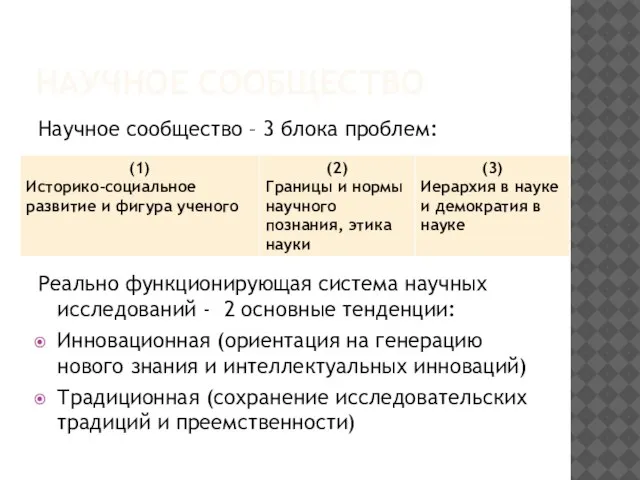

- 13. НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО Научное сообщество – 3 блока проблем: Реально функционирующая система научных исследований - 2 основные

- 14. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ НАУКИ «Большая» и «малая» наука «Малая» наука – преобладала в классический период (здесь

- 15. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ НАУКИ В сер. 20 века экспертами ЮНЕСКО предложена классификация: Фундаментальные научные исследования Прикладные

- 16. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ НАУКИ Классификация по сферам деятельности (используется в Республике Беларусь): Академическая наука Отраслевая наука

- 17. НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ - НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ Научная школа – интегрированный единой программой и общим

- 18. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ С конца 20 в. – формирование нового типа научных школ – «незримый колледж» (Дж.

- 19. НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ М.Бахтин: «диалогизм – сущностная сторона человеческого бытия, идея – это живое событие, разыгрывающееся в

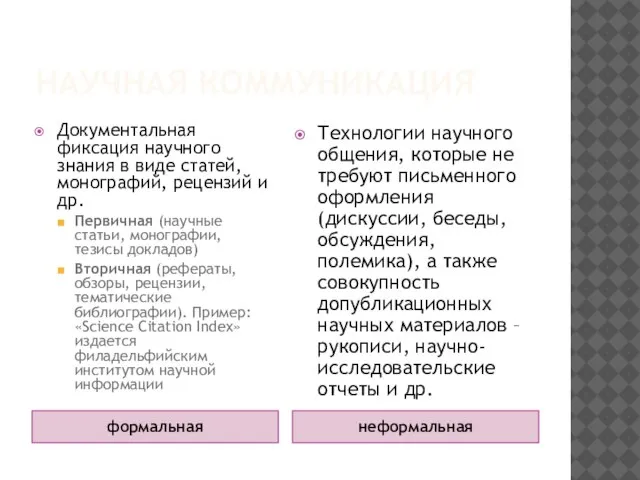

- 20. НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ формальная неформальная Документальная фиксация научного знания в виде статей, монографий, рецензий и др. Первичная

- 21. НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ Устная и письменная научная коммуникация: Закрепилась в науке с 16 в. (книги) Систематическая переписка

- 22. НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ Научная дискуссия –обсуждение какого-либо научного вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с целью

- 23. НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ Поппер К. о методе рациональной дискуссии: ясная четкая формулировка обсуждаемой проблемы и критическое исследование

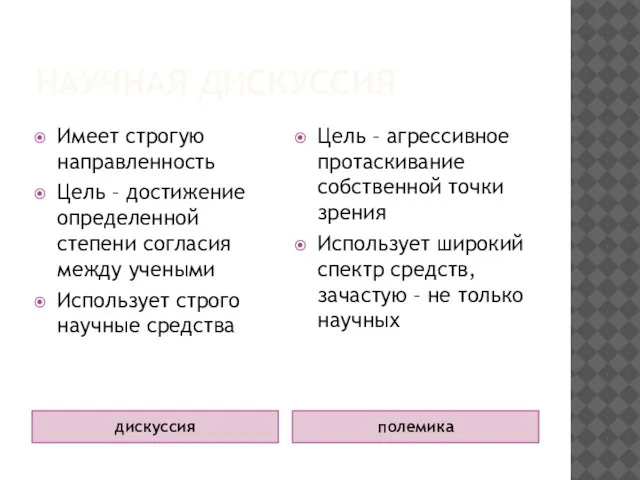

- 24. НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ дискуссия полемика Имеет строгую направленность Цель – достижение определенной степени согласия между учеными Использует

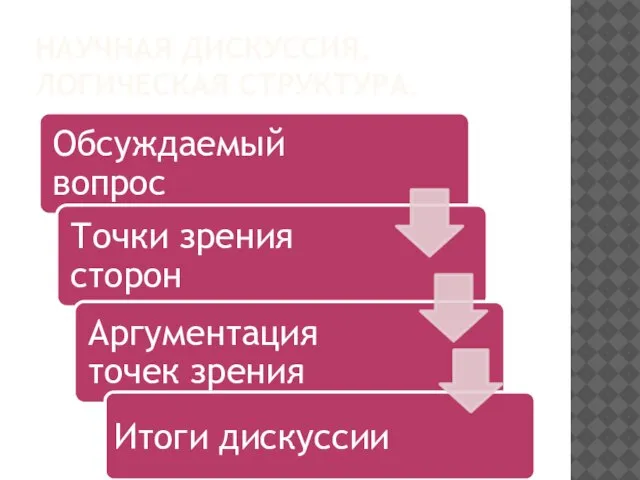

- 25. НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА.

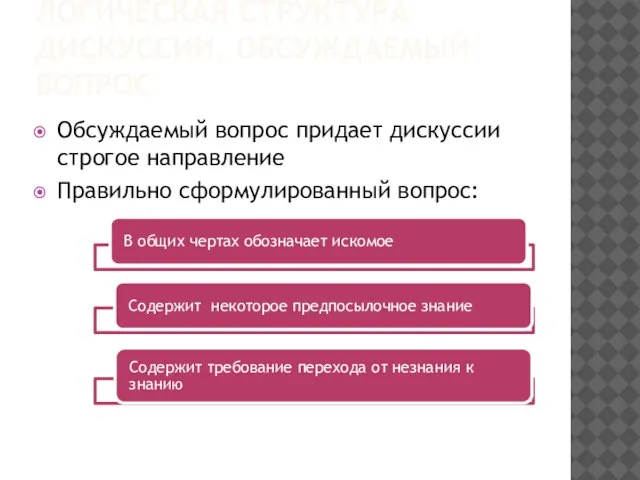

- 26. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС Обсуждаемый вопрос придает дискуссии строгое направление Правильно сформулированный вопрос:

- 27. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС Типы вопросов: По степени выраженности – явные и скрытые (не сформулированы,

- 28. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ Должны соотноситься с обсуждаемым вопросом и быть предполагаемым ответом на

- 29. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. АРГУМЕНТАЦИЯ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ Аргументация – речевая процедура, служащая обоснованию точки зрения участника

- 30. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. АРГУМЕНТАЦИЯ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ Логическая связь тезиса с аргументами – демонстрация Демонстрация дедуктивного

- 31. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. АРГУМЕНТАЦИЯ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ Эпистемический аспект аргументации – аргументация как процедура отыскивания для

- 32. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСКУССИИ. ИТОГИ ДИСКУССИИ В идеале итогом является нахождение исчерпывающего решения по обсуждаемому вопросу В

- 33. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 1. Научная дискуссия возможна лишь при наличии общего предмета обсуждения Предполагает

- 34. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 3. Необходимым условием ведения дискуссии является наличие желания и потребности в

- 35. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 6. Важнейшим условием продуктивной дискуссии является свобода и раскрепощенность участников (участники

- 36. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРУЕМЫМ ВОПРОСАМ 1. Вопрос должен быть разумным (имеющим смысл) Необходимо соблюдение синтаксических и семантических

- 37. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРУЕМЫМ ВОПРОСАМ 4. Вопрос должен ставиться конкретно и корректно, иначе – дискуссия приобретает схоластический

- 38. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРУЕМЫМ ОТВЕТАМ 1. Ответ должен быть релевантным вопросу, т.е. даваться по существу, соответствовать основе

- 39. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРУЕМЫМ ОТВЕТАМ 3. При некорректной постановке вопроса ответ должен заключаться в указании на эту

- 40. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСУ АРГУМЕНТАЦИИ 1. Тезисом становится не всякий прямой ответ по обсуждаемому вопросу, а тот,

- 41. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСУ АРГУМЕНТАЦИИ 4. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего процесса

- 42. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСУ АРГУМЕНТАЦИИ 5. Тезис каждого участника дискуссии должен быть логически связан с тезисами других

- 43. ТРЕБОВАНИЯ К АРГУМЕНТАМ 1. В доказательстве, опровержении, подтверждении, возражении аргументы должны быть истинными высказываниями приведение ложных

- 44. ТРЕБОВАНИЯ К АРГУМЕНТАМ 2. Аргументы должны быть суждениями, оценка которых с точки зрения истинности, ложности, вероятности

- 45. ТРЕБОВАНИЯ К АРГУМЕНТАМ 3. В доказательствах и опровержениях аргументы должны быть достаточными для принятия тезиса. Ошибки:

- 46. ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ Апелляция к публике (излюбленный прием демагогов – воздействие на

- 47. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНСТРАЦИИ При демонстрации должны соблюдаться логические правила, характерные для той

- 49. Скачать презентацию

Учет членов иркутского регионального отделения МООО РСО, вступление в члены организации

Учет членов иркутского регионального отделения МООО РСО, вступление в члены организации Как проходит жизнь Китая и его жителей в 21 веке

Как проходит жизнь Китая и его жителей в 21 веке Презентация на тему Основные законы бесконфликтного существования

Презентация на тему Основные законы бесконфликтного существования  Природные сообщества - презентация к уроку Окружающий мир_

Природные сообщества - презентация к уроку Окружающий мир_ Презентация на тему Государственный флаг Российской Федерации

Презентация на тему Государственный флаг Российской Федерации  Медиация в жизни. Школьная служба медиации

Медиация в жизни. Школьная служба медиации Субкультуры. Человек. Набросок

Субкультуры. Человек. Набросок История социологии

История социологии Социальные группы

Социальные группы Презентация на тему "Брейгель"

Презентация на тему "Брейгель"  Потенциально возможные подходы к интеграции игры в деятельность творческих самодеятельных коллективов

Потенциально возможные подходы к интеграции игры в деятельность творческих самодеятельных коллективов Программа Профдискон

Программа Профдискон Единство детей всего мира. МДЦ Артек объединяет детей. Проект памятника

Единство детей всего мира. МДЦ Артек объединяет детей. Проект памятника Потребности человека

Потребности человека День единых действий. Всероссийская акция Добрые уроки

День единых действий. Всероссийская акция Добрые уроки Явления природы 2 класс - презентация_

Явления природы 2 класс - презентация_ Презентация на тему Олимпиада в Сочи 2014 (1 класс)

Презентация на тему Олимпиада в Сочи 2014 (1 класс)  Презентация на тему Дед Мороз и Санта Клаус

Презентация на тему Дед Мороз и Санта Клаус  Синхронизация социальноориентированных организаций и инициатив

Синхронизация социальноориентированных организаций и инициатив Как вести себя в опасных ситуациях Автор Курова Александра 7 «а» класс

Как вести себя в опасных ситуациях Автор Курова Александра 7 «а» класс Презентация на тему "Предупреждение суицида среди подростков"

Презентация на тему "Предупреждение суицида среди подростков"  ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО Социальный_Контроль_и_Социальные_конфликты

Социальный_Контроль_и_Социальные_конфликты нформация о проделанной работе на земельных участках, выделенных многодетным семьям на территории города Добрянка

нформация о проделанной работе на земельных участках, выделенных многодетным семьям на территории города Добрянка Субкультура Эмо

Субкультура Эмо Презентация на тему Как бороться с неправильной осанкой

Презентация на тему Как бороться с неправильной осанкой  Человек и его деятельность

Человек и его деятельность Современные технологии организации статистического учета

Современные технологии организации статистического учета