Содержание

- 2. Предмет социологии - это социальная жизнь общества, т.е. комплекс социальных явлений, вытекающих из взаимодействия людей и

- 3. Люди взаимодействуют, объединяясь в различные общности, социальные группы. Их деятельность носит преимущественно организованный характер. Общество можно

- 4. Из обозначения объекта и предмета формируется определение социологии как науки. Его многочисленные варианты при разных формулировках

- 5. Методы 1) Общефилософские методы: - анализ и синтез; - индукция и дедукция; - абстрагирование; - обобщение

- 6. 3) Методы общей социологии: - структурно-функциональный анализ; - сравнительный; - кросскультурный; - корреляционно-причинный; - вычленение инвариантности;

- 7. Функции Многообразие связей социологии с жизнью общества, ее общественное предназначение определяется, в первую очередь, через функции,

- 8. Для социологии характерной чертой является единство теории и практики. Познавая объективные законы существования, функционирования и развития

- 9. Значительная часть социологических исследований ориентирована на решение практических задач. В этом плане на первое место выступает

- 10. Практическая направленность социологии выражается в том, что она способна выработать научно обоснованные прогнозы о тенденциях развития

- 11. рассчитать вероятные потери по каждому из альтернативных вариантов, включая побочные эффекты, а также долговременные последствия и

- 12. В любом виде деятельности, любой отрасли научного знания есть система господствующих взглядов и теорий, норм общественной

- 13. Уровни соц.знания В современной методологии — и в нашей стране, и за рубежом — научное знание

- 14. Четыре верхних этажа социологического «здания» занимает фундаментальная социология, а последний - прикладная социология. Три верхних этажа

- 15. Общесоциологические и частные теории социологии У картины мира и общесоциологической теории много общего. И первая и

- 16. Эмпирические исследования - это крупномасштабные исследования, соответствующие самым строгим требованиям науки и направленные на подтверждение частной

- 17. Они способствуют выявлению существующих противоречий в обществе и его структурах, а также тенденций развития социальных процессов

- 18. Прикладные исследования - маломасштабные, оперативные и нерепрезентативные исследования, проводимые в короткие сроки на одном объекте (фирма,

- 19. Фундаментальные и прикладные исследования В зависимости от ориентированности социологические исследования подразделяются на фундаментальные и прикладные. Первые

- 20. Если в своем исследовании социолог стремится главным образом к разработке нового социологического знания, теории, то в

- 21. Социологические исследования подразделяются на теоретические и эмпирические. Такое деление связано с уровнями знания (теоретическое и эмпирическое)

- 22. Исследование, будучи эмпирическим по уровню получаемого знания, может быть прикладным по характеру решаемой задачи — преобразование

- 23. Макросоциология и микросоциология Различают также макро- и микросоциологию. Социология как наука сформировалась и развивалась в Европе

- 24. Макросоциология сосредоточивается на анализе таких понятий, как «общество», «социальная система», «социальная структура», «массовые социальные процессы», «цивилизация»,

- 25. Микросоциология тесно связана с эмпирическим (прикладным) уровнем социологического знания, а макросоциология — с теоретическим. Однако и

- 26. Итак, социологическое знание — сложноструктурированная, многоуровневая, полиотраслевая область научного знания о сложных общественных явлениях и процессах,

- 27. Одним из основных направлений в типологии общества служит выбор политических отношений, форм государственной власти как оснований

- 28. В основу типологизации общества положено марксизмом различие обществ по типу производственных отношений в различных общественно-экономических формациях:

- 29. Традиционное, индустриальное и постриндустриальное общества Традиционное общество (его еще называют простым и аграрным) — это общество

- 30. Традиционное общество характеризуется естественным разделением и специализацией труда (преимущественно по половозрастному признаку), персонализацией межличностного общения (непосредственно

- 31. Современные общества отличаются следующими чертами: ролевым характером взаимодействия (ожидания и поведение людей определяются общественным статусом и

- 32. секуляризацией религии (отделением ее от системы управления); выделением множества социальных институтов (самовоспроизводящихся систем особых отношений, позволяющих

- 33. Индустриальное общество — это тип организации социальной жизни, который сочетает свободу и интересы индивида с общими

- 34. В 1960-е гг. появляются концепции постиндустриального (информационного) общества (Д. Белл, А. Турен, Ю. Хабермас), вызванные резкими

- 35. Жизненный мир человеческого общества все сильнее подчиняется логике эффективности и инструментализма. Культура, в том числе традиционные

- 36. Отличительные черты постиндустриального общества: переход от производства товаров к экономике услуг; возвышение и господство высокообразованных профессионально-технических

- 37. Последняя вызвана к жизни потребностями начавшегося формироваться информационного общества. Становление такого явления отнюдь не случайно. Основу

- 38. Концепция постиндустриализма сегодня детально разработана, имеет массу сторонников и все возрастающее число противников. В мире сформировались

- 39. Теория постэкономического общества связана с новой периодизацией истории человечества, в которой можно выделить три масштабные эпохи

- 40. Экономическую основу такого общества образуют деструкция частной собственности и возврат к собственности личной, к состоянию неотчужденности

- 41. История развития социологии французский философу Огюст Конт (1798—1857). В изучении общества он стремился отойти от абстрактных

- 42. Социология О. Конта состояла из двух основных частей: социальной статики, изучавшей структуру общества как бы в

- 43. Позитивная» социология получила дальнейшее развитие в трудах английского ученого Герберта Спенсера (1820—1903). Он является одним из

- 44. Однако такое сравнение, по мнению Г. Спенсера, не означает полного отождествления живого и социального организмов. Структура

- 45. Развивая идеи либерализма в «органической» социологии, Г. Спенсер считал, что в биологическом организме «части» (отдельные органы)

- 46. Принципиально иных взглядов на социально-политическое развитие общества придерживался выдающийся немецкий ученый Карл Маркс (1818—1883). В основу

- 47. К. Маркс внес значительный вклад в становление и развитие социологической науки. Им была всесторонне проанализирована социальная

- 48. Классический этап развития социологии связан с именами таких известных ученых-социологов, как Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г.

- 49. Главными признаками социальных фактов являются: объективное, независимое от индивида существование и способность оказывать на индивида давление,

- 50. По мнению Э. Дюркгейма, социология занимает центральное место среди общественных наук. Поэтому ее задача состоит не

- 51. М.Вебер Другой яркий представитель классической социологии — выдающийся немецкий социолог, философ и историк Макс Вебер (1864—1920).

- 52. Не только общество оказывает влияние на человека (группу), но и человек, преследуя свои цели и интересы,

- 53. Современный этап развития социологической науки. В XX в. во многом благодаря наработанному в предшествовавшие периоды «социологическому

- 54. Структурный функционализм — один из основных методов в современной социологии. В основе его лежит представление об

- 55. Конфликтологическая парадигма является как бы противоположностью функционалистическим теориям, которые предполагают консенсусное взаимодействие различных подсистем (социальных слоев,

- 56. В соответствии с теорией классовой борьбы К. Маркса любое классовое общество делится на два антагонистических (непримиримых)

- 57. Бихевиоризм (от англ. behavior — поведение) — одно из ведущих направлений в американской социологии — наука

- 58. Пик влияния идей и методов бихевиоризма в социологии приходится на 20-е гг. XX в. Впоследствии он

- 59. Символический интеракционизм (от англ. interaction — взаимодействие) — одно из направлений (парадигм) в современной социологии. Суть

- 60. Символический интеракционизм исходит из того, что в ходе осознанного взаимодействия люди интерпретируют (истолковывают) действия друг друга,

- 61. Символический интеракционизм (анг. symbolic interactionism) — направление в социологии преимущественно в американской, а также культурологии и

- 62. Значимый символ обозначает предмет или событие, которые предполагают определенную реакцию и определенную линию поведения в соответствии

- 63. Согласно концепции символического интеракционизма, люди существуют не только в физическом и природном мире, но и в

- 64. Существует 5 центральных идей символического интеракционизма": Человек должен восприниматься в качестве социальной личности. Именно постоянное стремление

- 65. В своей работе «Разум, Я и Общество» Дж. Мид писал: «Мы обращаемся к смыслу вещи, когда

- 66. Причиной человеческого действия является результат того, что происходит в настоящей конкретной ситуации. Причина раскрывается в процессе

- 67. Чикагская школа Айовская и Чикагская школы символического интеракционизма Неоднородность символического интеракционизма привела к к возникновению «конкурентных»

- 68. Этим методологическим предпосылкам соответствует так называемая мягкая исследовательская техника: изучение личных документов, life-histories, case-study, включенное наблюдение.

- 69. Второй принцип можно назвать «личностным» принципом. Исследователь должен изучить взаимодействие с позиции самих взаимодействующих, воспроизводя процесс

- 70. Четвертый методологический принцип символического интеракционизма касается ситуационных аспектов взаимодействия. В этом случае, ситуацию необходимо рассматривать в

- 71. четкие ситуационно обусловленные значения исследовательский категорий, после чего можно применить стандартизированные методы наблюдения и измерения. Она

- 72. Социальные установки личности, которые возникают в процессе интеракции, по мнению Г. Блумера, не стабильны, поэтому определение

- 73. Человека необходимо рассматривать в качестве думающего существа. Действия человека обосновываются не только взаимодействием индивидов. Но и

- 74. Айовская школа социологии Согласно Куну, если мы знаем референтную группу индивида, мы можем предсказать самооценку личности,

- 75. «Индивид откликается на свой собственный стимул точно так же, как откликаются другие люди. Когда это имеет

- 76. Сторонники теории социального обмена рассматривают обмен в качестве фундаментальной основы общественных отношений. Согласно этой теории обмену

- 77. Теоретико-методологические основы концепции социального обмена были заложены родоначальниками буржуазной политэкономии И. Бентамом, А. Смитом и др.

- 78. История социологии Термин "позитивный" использовался О. Контом в нескольких смыслах: - реальный в противовес химерическому; -

- 79. Социальная статика имеет дело с общественным порядком, который понимается как гармония элементов, основывающаяся на отношениях общности,

- 80. Социальная динамика изучает общество в развитии. Данные стадии закономерно следуют одна за другой, поэтому неравенство между

- 81. Основные положения контовской позитивистской социологии (теории, метода, оценки) выражаются в следующем. Во-первых, социальные явления (события) качественно

- 82. В-третьих, задача социологии заключается в выработке системы теоретических положений, которые эмпирически обоснованы. Эти социологические положения должны

- 83. Г.Спенсер Спенсер — основоположник органической социологии, согласно которой общество возникает в результате длительной эволюции живого и

- 84. Социальные организмы — это вершина природной эволюции. Спенсер приводит примеры социальной эволюции. Крестьянские хозяйства постепенно объединяются

- 85. Механизм социальной эволюции включает три фактора: люди изначально неравны по своим характерам, способностям, условиям жизни, в

- 86. С помощью механизма социальной эволюции человечество проходит четыре этапа развития: простые и изолированные друг от друга

- 87. объективный мир дан человеку в форме чувственных явлений (ощущения, восприятия, представления), сам человек не может проникнуть

- 88. наука представляет собой подлинное благо для людей, и развитие человечества непосредственно зависит от развития науки, в

- 89. Таблица 1. Военное общество в сравнении с индустриальным Таблица 1. Военное общество в сравнении с индустриальным

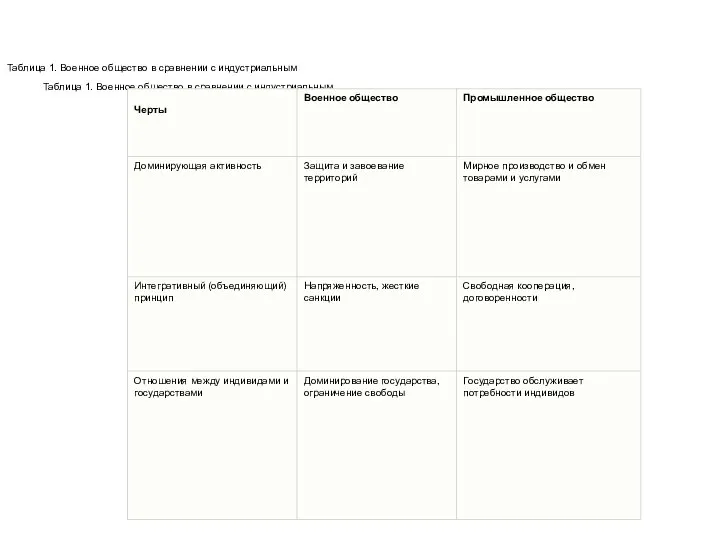

- 90. Политическая структура Централизация, автократия Децентрализация, демократия Стратификация Предписание статуса, низкая мобильность, закрытое общество Достигнутый статус, высокая

- 91. К.Маркс Маркс разработал теорию материалистического понимания истории, основанную на принципе естественно-исторического развития общества. По Марксу, социальное

- 92. В рамках материалистического понимания истории Маркс создает типологию обществ, классифицируя их по общественно- экономическим формациям. Общественно-экономическая

- 93. Согласно взглядам Маркса, каждый экономический строй развивается до достижения им состояния максимальной эффективности; одновременно с этим

- 94. Важным социокультурным следствием капиталистических отношений, на котором акцентировал внимание Маркс, является отчуждение — утрата полноты человеческого,

- 95. Согласно Марксу, политические идеологии, право, религия, институт семьи, образование и правительство составляют надстройку общества. Экономический базис

- 96. Уорд Лестер Франк (1841–1913) В своих социологических взглядах Уорд исходил из эволюционистских идей, полагая, что основанием

- 97. Г. Тард Тард сравнивал общество с мозгом, клеткой которого является сознание отдельного человека. В противоположность Дюркгейму

- 98. От индивидуальной психологии социальная психология отличается, по Тарду, "тем, что занимается исключительно отношениями нашего "Я" к

- 99. Задачу социологической науки видел в изучении законов подражания, благодаря которым общество, с одной стороны, поддерживает свое

- 100. При жизни идеи Тарда и выдвинутая им программа создания новой науки не получили широкого одобрения и

- 101. Дюркгейм Социологию Дюркгейм считал высшей ступенью познания и ставил ее в один ряд с естественными науками.

- 102. Дюркгейм стоял у истоков определения предмета социологии, выделяя как предмет социальные факты (социальные институты), которые представляют

- 103. Э. Дюркгейм определил два вида факторов, которые обуславливают поведение индивида: морфологические (заключаются в побудительном воздействии на

- 104. Социологический метод Дюркгейма предполагал рассмотрение социальных фактов как «вещей», изучение их эмпирическим путем, как это делается

- 105. Общество в понимании Дюркгейма представляет собой взаимодействие индивидов, которое существует по собственным законам, т.е. группа думает

- 106. Аномия - отсутствие закона, организации, норм поведения. Э. Дюркгейм обратил внимание, что такие ситуации складываются во

- 107. Старые ценности отброшены, а новые - не утвердились, вследствие чего возникает ситуация, когда обогащаться разрешается любой

- 108. Основной проблемой социологии Э. Дюркгейм считал проблему социальной солидарности (сплоченности людей как представителей какой-либо группы). Общество

- 109. Дюркгейм выделил два вида солидарности: Механическая солидарность свойственна архаическим (примитивным) обществам. В таких обществах личность не

- 110. Органическая солидарность характерна для индустриальных (цивилизованных) обществ. Развитое общество основано на органической солидарности, в основе которой

- 111. Э. Дюркгейм выделял две формы общественного разделения труда: "нормальные" (социальное неравенство, основанное на одаренности и профессионализме

- 112. При нарушении нормальных форм разделения труда происходит кризис социальной солидарности – социальная аномия. Разделение труда выполняет

- 113. Самоубийство Причины самоубийств по теории Дюркгейма Дюркгейм иронизировал по поводу абстрактных рассуждений о самоубийстве и предпринял

- 114. Таким образом, с точки зрения Дюркгейма, главная причина самоубийства – это одиночество. До Дюркгейма были названы

- 115. Тогда как среди самоубийц доля женщин составляет лишь 20%, доля мужчин – 80%. Ещё один факт

- 116. Другие авторы утверждали, что склонность к самоубийству передаётся по наследству, и приводили примеры семей, где из

- 117. По мнению других авторов, даже одно и то же орудие служило для совершения акта самоубийства в

- 118. Другие авторы считали, что самоубийство происходит из-за подражания, например в 1772 г. пятнадцать инвалидов один за

- 119. Дюркгейм выделил четыре типа самоубийств: эгоистическое, альтруистическое, аномическое, фаталистическое.

- 120. Эгоизм – это стремление любить только себя, а не других людей. Альтруизм (от латинского Alter —

- 121. При эгоистическом типе самоубийства человек испытывает слишком большие желания – денег, любви, наслаждений, быстрого продвижения по

- 122. Евреи всегда жили в условиях давления и преследования со стороны окружающих их национальностей, евреи были вынуждены

- 123. Согласно обычаю сати, вдова в Индии обязана добровольно идти на костёр, где горит тело её покойного

- 124. В условиях аномии в большом городе, человек одинок как социальный атом. Современное общество развивалось слишком быстро,

- 125. Рост количества числа самоубийств в период экономического кризиса можно объяснить ростом безработицы и снижением зарплаты, но

- 126. Во время войны число самоубийств сокращается, т. к. общество сплачивается на отпор врагу. В развивающихся странах

- 127. Эгоист испытывает чувство безразличия к своим обязанностям, общественной службе, полезному труду и погружается в пучину самосозерцания

- 128. Хотя согласно статистике, закоренелые преступники и убийцы редко прибегают к самоубийству. При аномическом самоубийстве человек выражает

- 129. У каждого народа есть свой излюбленный вид самоубийств. Число утопленников не изменяется в зависимости от времён

- 130. Самоубийство запрещено в христианстве с самого его основания, самоубийство – это результат дьявольской злобы. Были предусмотрены

- 131. Главной причиной увеличения самоубийств Дюркгейм называет «снижение степени интеграции личности в семейно-бытовых, национальных, экономических, политических и

- 132. Макс Вебер В отличие от Дюркгейма Вебер считает, что социологи должны исследовать не формы коллективности, а

- 133. Идеальный тип - это теоретическая конструкция, предназначенная для выделения основных характеристик социального феномена. Она не извлекается

- 134. Исследуя социальное действие, Вебер пользуется конструкцией идеального типа действия — целерационального. Рассматривая целерациональное действие как методологическую

- 135. Вебер внес значительный вклад в изучение религии и ее места в обществе, исследовал феномен власти и

- 136. Вебер выделил следующие идеальные типы идеальных социальных действий: 1) целерациональное (осуществляется под влиянием четко поставленной цели),

- 137. Важнейшей идеей Вебера является неуклонная рационализация всей общественной жизни, выступающая признаком ее развития. Это сопровождается усилением

- 138. Вебер занимался также проблемой управляемости людьми, власти и господства (политической власти, т. е. власти государственной). Если

- 139. легально легитимный, при котором люди подчиняются распоряжениям потому, что они, по видимости, соответствуют их интересам и

- 140. Бюрократия — это социальный слой профессиональных управленцев, включенных в организационную структуру, характеризующуюся четкой иерархией, «вертикальными» информационными

- 141. Объектом анализа при изучении бюрократизма являются: противоречия, возникающие при реализации функций управления; управление как процесс труда;

- 142. Вебер предложил следующие принципы бюрократической концепции организационной структуры: иерархическое построение организации; иерархия приказа, построенная на легальной

- 143. Бюрократию как рациональную машину управления характеризуют: жесткая ответственность за каждый участок работы: координация во имя достижения

- 144. Одной наиболее значимой инновацией в «Польском крестьянине» является типология личностей с точки зрения преобладающих у них

- 145. Берджес Концентрические зоны города располагаются в следующем порядке: I зона — центральный деловой район; II зона

- 146. Одним из самых популярных методов определения межличностных отношений в группе является социометрия, предложенная учеником Фрейда —

- 147. Термин «социометрия» буквально означает «социальное измерение», социометрическая методика предназначена для оценки межличностных отношений неформального типа: симпатий

- 148. Социометрическая процедура заключается в том, что членам группы предлагают перечислить в порядке предпочтения тех товарищей по

- 149. Например, «С кем Вы хотели бы вместе готовиться к экзамену?» или: «Кого бы Вы пригласили на

- 150. Кого из членов группы Вы пригласили на день рождения? С кем из членов группы Вы выполняли

- 151. Роберт Мертон, выдающийся американский социолог, создатель уникальной интегральной теории структурного функционализма в версии среднего уровня, позволяющей

- 152. Роберт Кинг Мертон (МеНоп) родился 5 июля 1910 г. в Филадельфии, в семье рабочих эмигрантов из

- 153. Р. Мертон на основе европейских социологических традиций, взяв многое от II. Сорокина и Т. Парсонса, создал

- 154. Роберт Мертон экстраполировал теории аномии и социальной солидарности Дюркгейма на общественную жизнь в США. Его теория

- 155. Такая ситуация проявляется в том, что беднякам и представителям национальных меньшинств часто доступны лишь более низкие

- 156. Они пытаются добиться престижной цели любыми средствами, включая порочные и преступные. Именно так в обществе возникает

- 157. Талкот Парсонс Парсонс, рассматривая общество как систему, считает, что любая социальная система должна отвечать четырем основным

- 158. интеграция (integration) — относится к координации частей социальной системы. Главным институтом, посредством которого реализуется эта функция,

- 159. Парсонс продолжил разработку теории социального действия Вебера. Предметом социологии он считает систему (социального) действия, которая в

- 160. Подсистемы системы социального действия различаются функционально, имея одинаковую структуру. Социальная подсистема занимается интеграцией поведения людей и

- 161. Поведенческий организм представляет собой подсистему социального действия, включающую человеческий мозг, органы движения человека, способные физически воздействовать

- 162. социетальное сообщество, состоящее из совокупности норм поведения, служащее для интеграции людей в общество; подсистема сохранения и

- 163. Ядром общества, по мнению Парсонса, является социетальная подсистема, состоящая из разных людей, их статусов и ролей,

- 164. Социальная эволюция, но мнению Парсонса, является частью эволюции живых систем. Поэтому вслед за Спенсером он утверждал,

- 165. Примитивный тип общества (первобытно-общинное общество) характеризуется гомогенностью (синкретичностью) его систем. Основу социальных связей образуют родственные и

- 166. Современное общество возникает в Древней Греции. Оно породило систему современных (европейских) обществ, которые характеризуются следующими чертами:

- 167. Функция Подсистема Социальные институты Исполнители норм Адап- Экономика Заводы, фабрики, Предприниматель, тация магазины работник Целе Политика

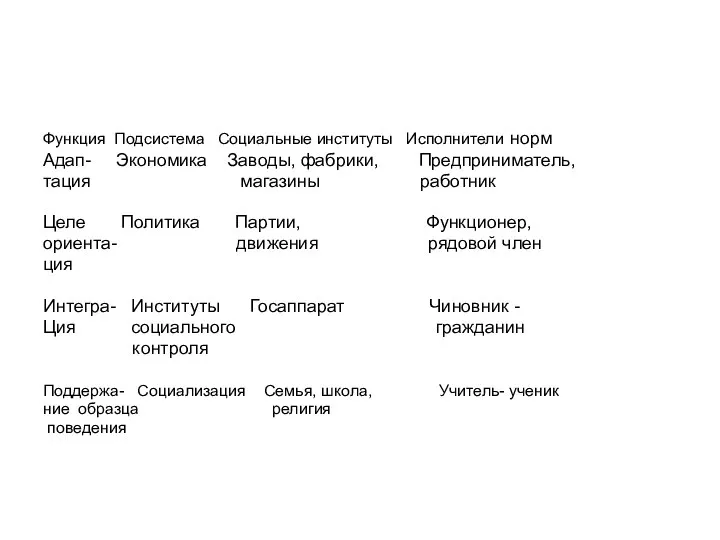

- 168. В каждой социальной системе происходят два вида процессов. Одни процессы - управляющие и интегративные, которые восстанавливают

- 170. В каждой социальной системе В каждой социальной системе

- 176. Скачать презентацию

В труде – красота человека

В труде – красота человека Презентация на тему Невербальное общение

Презентация на тему Невербальное общение  Наставник ПравДА вместе

Наставник ПравДА вместе Установление логики между картинками

Установление логики между картинками Известные социологи

Известные социологи Уроки настоящего. Проект, направленный на получение обучающимися средних образовательных школ опыта и знаний

Уроки настоящего. Проект, направленный на получение обучающимися средних образовательных школ опыта и знаний Социальное обеспечение Индии

Социальное обеспечение Индии Презентация на тему Правила поведения за столом

Презентация на тему Правила поведения за столом  Подготовка национальной сборной Абилимпикс Россия к Х международному чемпионату Абилимпикс

Подготовка национальной сборной Абилимпикс Россия к Х международному чемпионату Абилимпикс Презентация на тему Планеты гиганты (5 класс)

Презентация на тему Планеты гиганты (5 класс)  Презентация к открытому внеклассному занятию«Пернатые друзья» Выполнила: воспитатель Сивухина Евгения Павловна

Презентация к открытому внеклассному занятию«Пернатые друзья» Выполнила: воспитатель Сивухина Евгения Павловна Социальное неравенство

Социальное неравенство Министерство образования и науки Челябинской области Копейский техникум легкой промышленности (ГБОУ СПО (ССУЗ) КТЛП) Гадание в ра

Министерство образования и науки Челябинской области Копейский техникум легкой промышленности (ГБОУ СПО (ССУЗ) КТЛП) Гадание в ра Принципы, система и источники социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Тема 2

Принципы, система и источники социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Тема 2 Описание и планирование реализации инклюзивного социальнообразовательного проекта Клуб безопасности

Описание и планирование реализации инклюзивного социальнообразовательного проекта Клуб безопасности Мы живем, заботясь об окружающих

Мы живем, заботясь об окружающих Учреждения системы соцзащиты

Учреждения системы соцзащиты Социальный статус и социальное положение

Социальный статус и социальное положение Проект Бастион

Проект Бастион Профсоюз детского сада Родничок с. Моршанка, Питерского района Саратовской области

Профсоюз детского сада Родничок с. Моршанка, Питерского района Саратовской области Презентация на тему Социум

Презентация на тему Социум  Презентация на тему Герои России

Презентация на тему Герои России  Презентация на тему Режим дня

Презентация на тему Режим дня  СПАРТА.

СПАРТА. Презентация на тему Художник

Презентация на тему Художник  Духовно-нравственное воспитание Десант добра

Духовно-нравственное воспитание Десант добра Народная мудрость о здоровье. Здоровье - состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны полно

Народная мудрость о здоровье. Здоровье - состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны полно Контрольный тест

Контрольный тест