- Главная

- Обществознание

- Социология как наука. История социологии

Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ Термин «социология». «Проект социологии» Огюста Конта. Объект и предмет

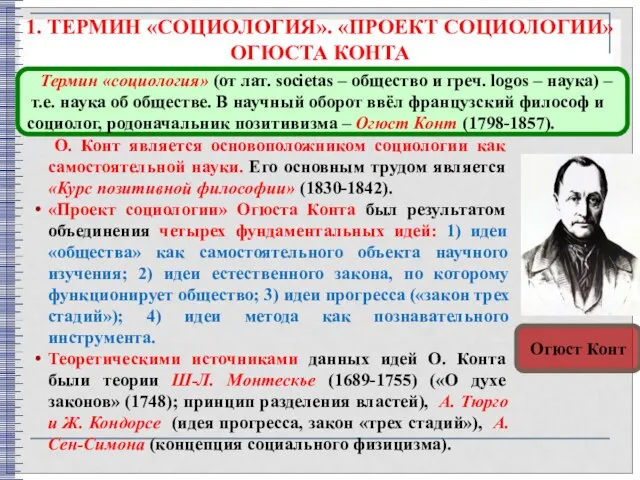

- 3. 1. ТЕРМИН «СОЦИОЛОГИЯ». «ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ» ОГЮСТА КОНТА О. Конт является основоположником социологии как самостоятельной науки. Его

- 4. 1. ТЕРМИН «СОЦИОЛОГИЯ». «ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ» ОГЮСТА КОНТА О. Конт полагал, что наука социология должна быть «позитивной»

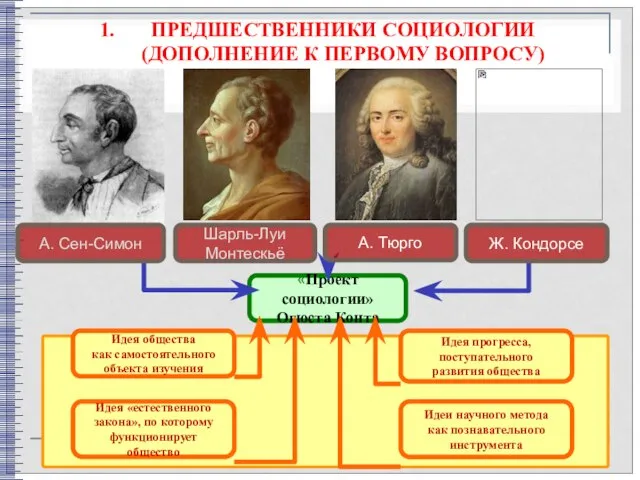

- 5. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОЦИОЛОГИИ (ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРВОМУ ВОПРОСУ) «Проект социологии» Огюста Конта Идея общества как самостоятельного объекта изучения

- 6. 2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ В понимании предмета социологии существуют четыре основных

- 7. 2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ Подходы в рассмотрении предмета социологии ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ Позитивистский подход (О. Конт):

- 8. 2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ Таким образом, социология как наука определяется в

- 9. 3. СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК Антропология История Этика Право Экономика Политология Психология ФИЛОСОФИЯ СОЦИОЛОГИЯ Специфика определения

- 10. 3. СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК В системе социогуманитарного знания социология играет особую роль, так как дает

- 11. 4. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ Социология выполняет в обществе множество различных функций, главными из которых являются: 1. теоретико-познавательная

- 12. 4. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ 1. Теоретико-познавательная функция социологии предоставляет новые знания об обществе, о различных сферах социальной

- 13. 5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ Общетеоретическая социология 2. Методологическая социология 3. Эмпирическая социология

- 14. 5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В современной социологии сосуществуют три подхода к структуре данной науки. Первый –

- 15. 5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ Второй подход – целевой – делит науку на фундаментальную и прикладную. Фундаментальная

- 16. 5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ Отраслевые социологии включают в себя отраслевые социологические теории, раскрывающие закономерности и механизмы

- 17. Огюст Конт – основоположник социологии О. Конт – основатель социологии как самостоятельной и целостной науки об

- 18. Органическая теория Герберта Спенсера Г. Спенсер – основоположник органической школы. Основные постулаты: все стороны общественной жизни

- 19. Теория социального реализма Эмиля Дюркгейма Э. Дюркгейм – родоначальник теории социального реализма, которая объясняет природу социальных

- 20. Понимающая социология Макса Вебера М. Вебер – основоположник «понимающей социологии». Основные постулаты: социология должна быть «понимающей»,

- 21. Социологические теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали общество как совокупность

- 22. Неопозитивизм Питирима Сорокина П. Сорокин основой социологического анализа считал социальное поведение, социальное взаимодействие. Предметом социологии, по

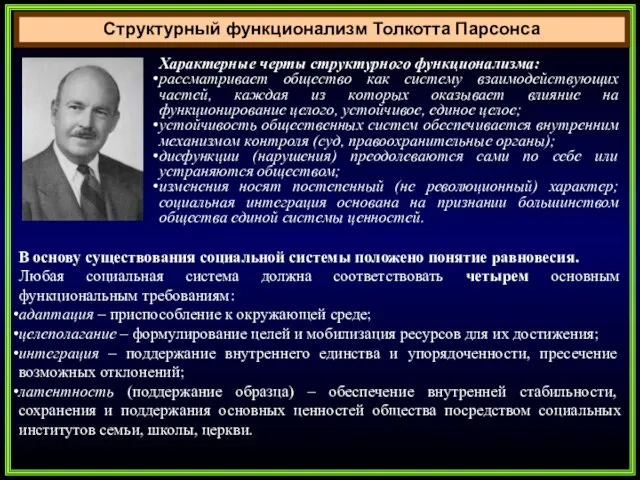

- 23. Структурный функционализм Толкотта Парсонса Характерные черты структурного функционализма: рассматривает общество как систему взаимодействующих частей, каждая из

- 25. Скачать презентацию

Слайд 2ПЛАН ЛЕКЦИИ

СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

Термин «социология». «Проект социологии» Огюста Конта.

Объект

ПЛАН ЛЕКЦИИ

СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

Термин «социология». «Проект социологии» Огюста Конта.

Объект

Социология в системе наук.

Функции социологии.

Структура социологии.

История социологии

Слайд 3

1. ТЕРМИН «СОЦИОЛОГИЯ». «ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ» ОГЮСТА КОНТА

О. Конт является основоположником

1. ТЕРМИН «СОЦИОЛОГИЯ». «ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ» ОГЮСТА КОНТА

О. Конт является основоположником

«Проект социологии» Огюста Конта был результатом объединения четырех фундаментальных идей: 1) идеи «общества» как самостоятельного объекта научного изучения; 2) идеи естественного закона, по которому функционирует общество; 3) идеи прогресса («закон трех стадий»); 4) идеи метода как познавательного инструмента.

Теоретическими источниками данных идей О. Конта были теории Ш-Л. Монтескье (1689-1755) («О духе законов» (1748); принцип разделения властей), А. Тюрго и Ж. Кондорсе (идея прогресса, закон «трех стадий»), А. Сен-Симона (концепция социального физицизма).

Термин «социология» (от лат. societas – общество и греч. logos – наука) –

т.е. наука об обществе. В научный оборот ввёл французский философ и

социолог, родоначальник позитивизма – Огюст Конт (1798-1857).

Огюст Конт

Слайд 4

1. ТЕРМИН «СОЦИОЛОГИЯ». «ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ» ОГЮСТА КОНТА

О. Конт полагал, что

1. ТЕРМИН «СОЦИОЛОГИЯ». «ПРОЕКТ СОЦИОЛОГИИ» ОГЮСТА КОНТА

О. Конт полагал, что

Социальная статика, согласно Конту, включает в себя общественные институты и отношения, которые являются основой существования любого общества. Это индивид, семья, общество, разделение труда и частная собственность, солидарность или консенсус.

Социальная динамика, согласно Конту, – это прогресс, происходящий согласно закону трёх стадий и осуществляемый под влиянием стремления к улучшению заложенного в человеческой природе.

Первоначально О. Конт рассматривал социологию как социальную физику,

разделив её затем на социальную статику и социальную динамику.

Слайд 5ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОЦИОЛОГИИ

(ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРВОМУ ВОПРОСУ)

«Проект социологии»

Огюста Конта

Идея общества

как самостоятельного

объекта

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОЦИОЛОГИИ

(ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРВОМУ ВОПРОСУ)

«Проект социологии»

Огюста Конта

Идея общества как самостоятельного объекта

Идеи научного метода

как познавательного

инструмента

Идея «естественного

закона», по которому

функционирует общество

Идея прогресса,

поступательного

развития общества

А. Тюрго

Слайд 62. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

В понимании предмета

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

В понимании предмета

1. Позитивистский подход О. Конта («Курс позитивной философии»), согласно которому законы общественного развития являются предметом изучения социологии;

2. Субъективный подход М. Вебера («О некоторых категориях понимающей социологии»), согласно которому социальное взаимодействие является предметом изучения социологии;

3. Объективный подход Э. Дюркгейма («Метод социологии»), согласно которому социальные факты являются предметом изучения социологии.

4. Обобщающий подход, согласно которому социальные связи являются предметом изучения социологии.

Социальное – это совокупность общественных отношений данного общества, интегрированная в процессе совместной деятельности (взаимодействия) индивидами в конкретных условиях места и времени. Социальное характеризует общественную жизнь и отличает «общественное» от «природного».

Объектом изучения социологии является общество.

Предмет социологии – это совокупность связей и отношений, которые носят

название социальных. Ключевым понятием для социологии является понятие

«социальное».

Слайд 72. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ

Подходы в рассмотрении предмета социологии

ПРЕДМЕТ

СОЦИОЛОГИИ

Позитивистский подход

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ

Подходы в рассмотрении предмета социологии

ПРЕДМЕТ

СОЦИОЛОГИИ

Позитивистский подход

Объективный подход

(Э. Дюркгейм):

социальные факты

Субъективный подход

(М. Вебер): социальное

взаимодействие

Обобщающий подход:

социальные связи

Слайд 8

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

Таким образом, социология

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

Таким образом, социология

как научное изучение общества и общественных отношений (Н. Смелзер, США);

как наука, изучающая социальные процессы и явления, или общественную жизнь человека, социальных групп и обществ (Э. Гидденс, США);

как изучение взаимодействия людей и явлений (П. Сорокин, Россия – США);

как наука об общих и специфических социальных законах (Г. Осипов, Россия);

как наука о функционировании общества, о взаимоотношениях людей (В. Ядов, Россия);

как наука о социальных общностях, механизмах их становления, функционирования и развития и т.д.

Слайд 93. СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК

Антропология

История

Этика

Право

Экономика

Политология

Психология

ФИЛОСОФИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

Специфика определения места социологии среди наук заключается

3. СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК

Антропология

История

Этика

Право

Экономика

Политология

Психология

ФИЛОСОФИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

Специфика определения места социологии среди наук заключается

Этнография

Слайд 103. СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК

В системе социогуманитарного знания социология играет

3. СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК

В системе социогуманитарного знания социология играет

Теоретической основой, фундаментом социологии является философия, в рамках которой социологическая проблематика решалась в течение 2,5 тысяч лет, пока в XIX веке не стала самостоятельной наукой. Именно из философии черпает социология концепции и терминологию.

Наиболее тесная связь у социологии с историей (история социологии). По отношению к философии и социальным аспектам жизни социология связана с психологией и политологией.

На основе социально-экономических, социально-демографических и других исследований рождаются новые «пограничные» науки: социальная психология, социобиология, социальная экология и др.

Тесные связи социология имеет с такими науками, как экономика (экономическая социология), этнография, антропология. Социология имеет устойчивые связи с прикладной математикой и статистикой (математически-статистические анализы), логикой, лингвистикой.

Прикладная социология имеет точки соприкосновения с этикой (социология морали), эстетикой (социология искусства), правом (социология права), медициной, педагогикой (социология образования), теорией планирования и управления (социология управления).

Слайд 114. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ

Социология выполняет в обществе множество различных функций, главными из

4. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ

Социология выполняет в обществе множество различных функций, главными из

ФУНКЦИИ

СОЦИОЛОГИИ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ

(теоретико-

познавательная)

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ

ПРИКЛАДНАЯ

(управленческая)

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

(воспитательная)

СОЦИАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ

(информационная)

Слайд 124. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ

1. Теоретико-познавательная функция социологии предоставляет новые знания об обществе,

4. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ

1. Теоретико-познавательная функция социологии предоставляет новые знания об обществе,

2. Прикладная (практическая) функция социологии предоставляет конкретную социологическую информацию для решения практических научных и социальных задач. Социологическое знание может быть использовано в принятии управленческих решений.

3. Функции социального прогноза и социального контроля предупреждают об отклонениях в развитии общества и обеспечивают обратную связь между обществом и органами власти. Социология предоставляет инструменты прогнозирования и моделирования закономерностей и тенденций общественного развития социальных процессов.

5. Идеологическая (воспитательная) функция разрабатывает социальные идеалы, программы научно-технического, социально-экономического и социально-культурного развития общества. Социологическое знание может служить средством манипулирования сознанием и поведением людей.

Слайд 135. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Общетеоретическая социология

2. Методологическая социология

3. Эмпирическая социология

5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Общетеоретическая социология

2. Методологическая социология

3. Эмпирическая социология

Слайд 145. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В современной социологии сосуществуют три подхода к структуре данной

5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В современной социологии сосуществуют три подхода к структуре данной

Первый – содержательный подход, предполагающий наличие трех основных компонентов:

1) теоретического – совокупности суждений, взглядов, гипотез, направленных на выяснение общих закономерностей функционирования общества как целого;

2) методологического – системы принципов, лежащих в основе накопления, построения и применения социологического знания;

3) эмпирического (прикладного), т.е. комплекса социологических исследований, ориентированных на сбор и анализ реальных фактов из социальной жизни с использованием специальной методики.

В социологии выделяют три группы методов: общенаучные, общие и конкретного социологического исследования.

Слайд 155. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Второй подход – целевой – делит науку на фундаментальную

5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Второй подход – целевой – делит науку на фундаментальную

Фундаментальная социология (базовая, академическая) решает научные проблемы, связанные с формированием теоретического знания о социальной действительности, описанием, объяснением и пониманием процессов социального развития.

Прикладная социология ориентирована на практическую пользу. Это совокупность теоретических моделей, методов, процедур исследования, социальных технологий, конкретных программ и рекомендаций, нацеленных на достижение реального социального эффекта.

Третий подход делит науку на макро- и микросоциологию. Макросоциология изучает крупномасштабные социальные явления (этносы, государства, социальные институты, группы и др.).

Микросоциология изучает сферы непосредственного социального взаимодействия (межличностные отношения, процессы общения в группах, сфера повседневной реальности).

Слайд 165. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Отраслевые социологии включают в себя отраслевые социологические теории,

5. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Отраслевые социологии включают в себя отраслевые социологические теории,

К основным отраслям социологии относятся: 1) социология личности; 2) социология семьи; 3) социология классов, страт, малых групп; 4) половозрастная социология; 5) гендерная социология; 6) этносоциология; 7) социология организаций; 8) социология политики; 9) социология СМИ; 10) социология труда; 11) социология управления; 12) социология науки; 13) социология образования; 14) социология религии; 15) социология культуры (искусства); 16) экономическая социология; 17) социология досуга и др.

Слайд 17Огюст Конт – основоположник социологии

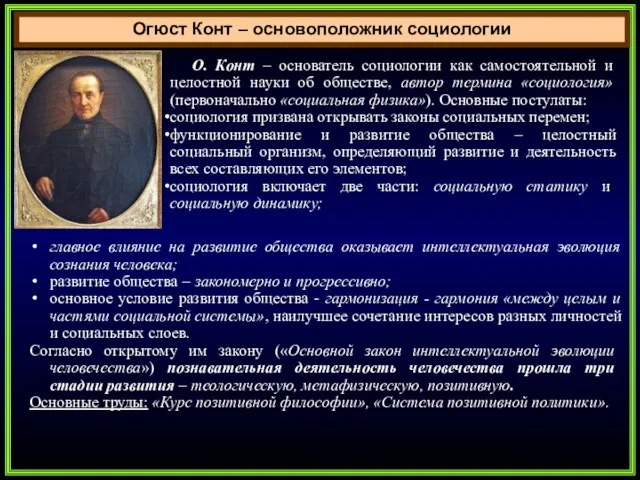

О. Конт – основатель социологии как самостоятельной

Огюст Конт – основоположник социологии

О. Конт – основатель социологии как самостоятельной

социология призвана открывать законы социальных перемен;

функционирование и развитие общества – целостный социальный организм, определяющий развитие и деятельность всех составляющих его элементов;

социология включает две части: социальную статику и социальную динамику;

главное влияние на развитие общества оказывает интеллектуальная эволюция сознания человека;

развитие общества – закономерно и прогрессивно;

основное условие развития общества - гармонизация - гармония «между целым и частями социальной системы», наилучшее сочетание интересов разных личностей и социальных слоев.

Согласно открытому им закону («Основной закон интеллектуальной эволюции человечества») познавательная деятельность человечества прошла три стадии развития – теологическую, метафизическую, позитивную.

Основные труды: «Курс позитивной философии», «Система позитивной политики».

Слайд 18Органическая теория Герберта Спенсера

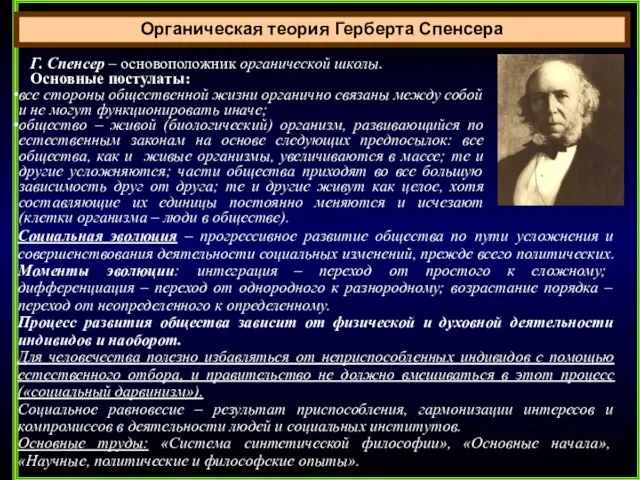

Г. Спенсер – основоположник органической школы.

Основные

Органическая теория Герберта Спенсера

Г. Спенсер – основоположник органической школы.

Основные

все стороны общественной жизни органично связаны между собой и не могут функционировать иначе;

общество – живой (биологический) организм, развивающийся по естественным законам на основе следующих предпосылок: все общества, как и живые организмы, увеличиваются в массе; те и другие усложняются; части общества приходят во все большую зависимость друг от друга; те и другие живут как целое, хотя составляющие их единицы постоянно меняются и исчезают (клетки организма – люди в обществе).

Социальная эволюция – прогрессивное развитие общества по пути усложнения и совершенствования деятельности социальных изменений, прежде всего политических. Моменты эволюции: интеграция – переход от простого к сложному; дифференциация – переход от однородного к разнородному; возрастание порядка – переход от неопределенного к определенному.

Процесс развития общества зависит от физической и духовной деятельности индивидов и наоборот.

Для человечества полезно избавляться от неприспособленных индивидов с помощью естественного отбора, и правительство не должно вмешиваться в этот процесс («социальный дарвинизм»).

Социальное равновесие – результат приспособления, гармонизации интересов и компромиссов в деятельности людей и социальных институтов.

Основные труды: «Система синтетической философии», «Основные начала», «Научные, политические и философские опыты».

Слайд 19Теория социального реализма Эмиля Дюркгейма

Э. Дюркгейм – родоначальник теории социального реализма, которая

Теория социального реализма Эмиля Дюркгейма

Э. Дюркгейм – родоначальник теории социального реализма, которая

социология – наука о социальных фактах. Социальный факт – это проявление группового или коллективного сознания, их воздействие на людей организованно, сознательно и осуществляется через социальные институты;

социальные факты надо рассматривать как вещи. Их основные признаки: объективное существование по отношению к отдельным индивидам; принудительное воздействие на людей; коллективность – важнейший фактор общественной жизни, оказывающий решающее воздействие на развитие человека.

общество имеет определенные функциональные предпосылки, важнейшая из них – потребность в социальном порядке;

социальное здоровье общества заключается в нормальном развитии жизненных сил индивида (коллектива, общества), их способности адаптироваться к условиям среды и использовать ее для своего развития;

социальные нормы эффективны тогда, когда они опираются на нравственное совершенствование личности, моральный авторитет общества;

в обществе существует социальная солидарность, которая формируется под влиянием разделения труда: механическая и органическая.

Основные труды: «Метод социологии», «Самоубийство».

Слайд 20Понимающая социология Макса Вебера

М. Вебер – основоположник «понимающей социологии». Основные постулаты:

социология должна

Понимающая социология Макса Вебера

М. Вебер – основоположник «понимающей социологии». Основные постулаты:

социология должна

действие человека имеет социальный характер, если: осмыслено человеком с точки зрения целей и средств их достижения; ориентировано на других субъектов;

действие, о котором человек не задумывается, или оно никак не затрагивает интересы других людей, оставаясь для них незамеченным, не является социальным;

Типы социального действия:

целерациональное действие – ясное представление человеком цели и средств ее достижения, и ответной реакции других людей на свои действия. Критерий - успех;

ценностно-рациональное действие – совершается на основе сознательной веры в этическую, эстетическую и религиозную ценность определенного поведения;

аффективное действие – происходит через аффект, то есть бессознательные психологические импульсы и действия;

традиционное действие – осуществляется через привычку.

Воплощение рациональности социального действия – правовое государство.

Автор концепции идеальных типов. Идеальный тип – это «интерес эпохи, выраженный в виде теоретической конструкции», идеальная модель того, что отвечает интересам человека в современное ему время (моральные, политические, религиозные и др. ценности, правила и нормы поведения, традиции социального общения и т.п.).

Основные труды: «Протестантская этика и дух капитализма», «Хозяйство и общество», «Объект социально-научного и социального политического познания».

Слайд 21Социологические теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали

Социологические теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали

Общество определяет содержание и направление деятельности человека, его развитие посредством: системы общественных отношений, условий материального производства, общественных институтов. В основе теории лежит понятие способа производства.

Способ производства – это материальная основа существования и развития общества, системообразующее начало, связывающее воедино все проявления общественной жизни.

Марксизм выделил следующие сферы общественной жизни: экономическую – производство, распределение, обмен и потребление материальных благ; социальную –взаимодействие социальных групп, национальных общностей по поводу условий их жизнедеятельности; политическую – совокупность политических отношений, партий, организаций, государственных и других политических институтов; духовную – наука, образование, мораль, искусство, религия.

Введено понятие общественно-экономической формации. Общественно-экономическая формация – это конкретно-исторический тип общества с присущими ему: способом производства, социальной структурой, экономическим базисом, политической надстройкой, духовной жизнью. Виды: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. Смена общественно-экономических формаций происходит под влиянием экономических факторов, коренящихся в способе производства.

Основные труды: «Капитал», «Манифест Коммунистической партии».

Слайд 22Неопозитивизм Питирима Сорокина

П. Сорокин основой социологического анализа считал социальное поведение, социальное взаимодействие.

Предметом

Неопозитивизм Питирима Сорокина

П. Сорокин основой социологического анализа считал социальное поведение, социальное взаимодействие.

Предметом

Основные постулаты:

взаимодействие двух индивидов – это простейшее социальное явление («социальная клеточка»), из которого образуются более сложные общественные явления;

общество делится на страты (слои), которые различаются между собой по: экономическому, политическому и профессиональному признакам;

не может быть общества без расслоения и неравенства;

социальная мобильность – перемещение индивида из одной социальной позиции в другую.

социальное равенство это: равенство всех перед законом, равные права на образование, равные политические права.

Основные труды: «Система социологии», «Социология революции», «Социальная и культурная динамика», «Социальная и культурная мобильность».

Слайд 23Структурный функционализм Толкотта Парсонса

Характерные черты структурного функционализма:

рассматривает общество как систему взаимодействующих частей,

Структурный функционализм Толкотта Парсонса

Характерные черты структурного функционализма:

рассматривает общество как систему взаимодействующих частей,

устойчивость общественных систем обеспечивается внутренним механизмом контроля (суд, правоохранительные органы);

дисфункции (нарушения) преодолеваются сами по себе или устраняются обществом;

изменения носят постепенный (не революционный) характер; социальная интеграция основана на признании большинством общества единой системы ценностей.

В основу существования социальной системы положено понятие равновесия.

Любая социальная система должна соответствовать четырем основным функциональным требованиям:

адаптация – приспособление к окружающей среде;

целеполагание – формулирование целей и мобилизация ресурсов для их достижения;

интеграция – поддержание внутреннего единства и упорядоченности, пресечение возможных отклонений;

латентность (поддержание образца) – обеспечение внутренней стабильности, сохранения и поддержания основных ценностей общества посредством социальных институтов семьи, школы, церкви.

Малые социальные группы

Малые социальные группы Теоретические основы методики Леогард Эмилии Ивановны Развитие слухового восприятия

Теоретические основы методики Леогард Эмилии Ивановны Развитие слухового восприятия Медиация в нашей жизни. Конфликты мирными способами

Медиация в нашей жизни. Конфликты мирными способами Презентация на тему 9 Мая (2 класс)

Презентация на тему 9 Мая (2 класс)  Роль социальной среды в формировании человека

Роль социальной среды в формировании человека Подготовка национальной сборной Абилимпикс Россия к Х международному чемпионату Абилимпикс

Подготовка национальной сборной Абилимпикс Россия к Х международному чемпионату Абилимпикс Программа переселения соотечественников

Программа переселения соотечественников Презентация на тему Общество как сложная динамичная система

Презентация на тему Общество как сложная динамичная система  Презентация на тему Рыночные отношения в современной экономике

Презентация на тему Рыночные отношения в современной экономике  Презентация на тему Что такое погода (2 класс)

Презентация на тему Что такое погода (2 класс)  Презентация на тему Трудовые правоотношения

Презентация на тему Трудовые правоотношения  Мероприятия для влонтёров

Мероприятия для влонтёров Социология

Социология Я люблю тебя Сакский район

Я люблю тебя Сакский район Коварная спичка Презентация по противопожарной безопасности для учащихся 1 – 4 классов. Выполнила ученица 8 А класса ГБОУ СОШ №1

Коварная спичка Презентация по противопожарной безопасности для учащихся 1 – 4 классов. Выполнила ученица 8 А класса ГБОУ СОШ №1 Семья

Семья Общественный прогресс

Общественный прогресс Презентация на тему "Путешествие по залам музеев"

Презентация на тему "Путешествие по залам музеев"  Презентация на тему Заповеди Блаженства

Презентация на тему Заповеди Блаженства  Личность. Вопросы для самоопределения

Личность. Вопросы для самоопределения Презентация на тему "ЗНО"

Презентация на тему "ЗНО"  Демографическая проблема

Демографическая проблема Что бы я рассказал африканскому мальчику о зиме - презентация к уроку Окружающий мир_

Что бы я рассказал африканскому мальчику о зиме - презентация к уроку Окружающий мир_ Классный час «Ты то, что ты ешь»

Классный час «Ты то, что ты ешь» LaJornada одна из ведущих мексиканских газет

LaJornada одна из ведущих мексиканских газет Семья в православном мире

Семья в православном мире Презентация на тему "Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы"

Презентация на тему "Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы"  Анкетный опрос

Анкетный опрос