Слайд 2

Общество, противостоящее всем видам дискриминации, провозглашающее уважение к различиям между людьми, переставшее

рассматривать отличия как недостаток, не могло продолжать пользоваться терминами предшествующего периода (аномальный, инвалид, калека, ненормальный, ребенок с отклонением в развитии и т.п.), трактующими человеческую непохожесть как недостаток, неполноценность.

Слайд 3

введения и пропаганды новой лексики. Одним из первых (приблизительно с 1972 года)

вошел в широкий обиход термин «нормализация». «Вначале, - пишет С.Дж. Рут, - он использовался по отношению к людям с врожденными недостатками, но Вольфенсбюргер распространил его на все общественные службы, особенно на те, которые занимаются социально депривированными людьми.

Вольфенсбюргер определил нормализацию как «использование культурных средств для того, чтобы люди обрели возможность жить полноценной культурной жизнью». Он подчеркнул необходимость уважения прав инвалидов на получение возможности пройти нормальный путь развития жизненного цикла.

Слайд 4Доклад Комиссии по правам человека ЮНЕСКО «Права человека и инвалидность» (1991) содержит

специальный раздел «Предрассудки в отношении инвалидов и их дискриминации», отражающий позицию европейского сообщества и касающийся необходимости пересмотра прочно устоявшихся определений.

Таков, например, термин «инвалид» по-испански означает «не имеющий ценности». <…> В настоящее время отмечается тенденция избегать указания на функциональные недостатки людей, так, например, «слепые» называются «лицами, лишенными зрения». Во французском языке также отмечается подобная тенденция: слово «aveugle» все чаще заменяется термином «non voyant»

Слайд 5Проиллюстрируем сказанное цитатой из популярной брошюры, выпущенной британской Ассоциацией синдрома Дауна: «Иногда

можно услышать выражение «даун». На самом деле более правильным будет говорить о «личности, у которой наблюдается синдром Дауна». В первую очередь они – люди. Тот факт, что у них синдром Дауна – вторичен.

Термин «умственная отсталость» ассоциируется с такими унизительными понятиями как «дурак», «ненормальный» и предполагает старомодный стереотип – как будто эти люди зависимы и неспособны к самостоятельности… Также часто используется такие термины, как «интеграция» и «сегрегация». Когда это касается людей с трудностями в обучении, слово «сегрегация» предполагает поселение в отдельном месте, изоляцию, а «интеграция» предполагает, что жизнь и деятельности таких людей будет протекать в обществе.

Слайд 6Терминология, использовавшаяся европейцами на протяжении столетий (олигофрен, дебил, даун, калека, слабоумный, лунатик,

спастик, слепец, глухонемой и т.п.), признается политически некорректной. Широко используемый и совершенно нейтральный в предшествующем (IV) периоде, термин «Handicapped» (аномальный), в V периоде воспринимается как сегрегационный, поскольку указывает на недостаток, ненормальность, ущербность человека, а это стало недопустимым.

Именно периодизация эволюции отношения государства и общества к инвалидами является инструментом сравнительного анализа, который позволяет отказаться от оценки терминологии по хронологическому принципу, т.е. сопоставления терминов, используемых в разных странах мира в совпадающие исторические сроки, ибо такое сравнение может приводить к необоснованным выводам и даже заблуждениям

Слайд 7

Ратифицируя декларации ООН и иные международные документы, касающиеся прав человека, любое государство

закономерно отказывается от использования в официальных документах клинических определений, проблемы и своеобразие ребенка начинают описывать через понятия «особые социальные потребности» и «особые образовательные потребности». «Медицинская» терминология продолжает использоваться в сугубо профессиональном контексте, но в речевом этикете она перемещается в разряд ненормативной лексики, вытесняется из средств массовой информации и речи людей, считающих себя приверженцами европейской культурной традиции.

Хобби. Занятия спортом. Трата времени на интернет

Хобби. Занятия спортом. Трата времени на интернет Семья — это

Семья — это Диггеры. Диггерство

Диггеры. Диггерство Ветеранская организация Ножовского территориального отдела 2021 год

Ветеранская организация Ножовского территориального отдела 2021 год Анкета по выявлению группового взаимодействия. Диагностика направленности личности. Возраст детей 10-17 лет

Анкета по выявлению группового взаимодействия. Диагностика направленности личности. Возраст детей 10-17 лет Тяжело в ученье, легко в бою

Тяжело в ученье, легко в бою Презентация на тему Шарль Перро

Презентация на тему Шарль Перро  Профильная смена отрядов ЮИД 2020 лагерь Новое поколение

Профильная смена отрядов ЮИД 2020 лагерь Новое поколение Роль социальной среды в формировании человека

Роль социальной среды в формировании человека Социальная мобильность

Социальная мобильность Презентация на тему Политическое лидерство

Презентация на тему Политическое лидерство  Презентация на тему Подростковая культура

Презентация на тему Подростковая культура  Социальная программа приобретения жилья для участников боевых действий

Социальная программа приобретения жилья для участников боевых действий Союз садоводов России. Реестр членов объединения. Январь 2018

Союз садоводов России. Реестр членов объединения. Январь 2018 Презентация по нормативным актам

Презентация по нормативным актам Презентация на тему Классификация и содержание прав и свобод человека

Презентация на тему Классификация и содержание прав и свобод человека  Путешествие на воздушном шаре

Путешествие на воздушном шаре Древо держится корнями, а человек семьёй

Древо держится корнями, а человек семьёй Презентация на тему Как помогать ребенку готовиться к ЕГЭ

Презентация на тему Как помогать ребенку готовиться к ЕГЭ  Семейные конфликты

Семейные конфликты Романсы России

Романсы России Служба борьбы с подростковыми зависимостями. Проект

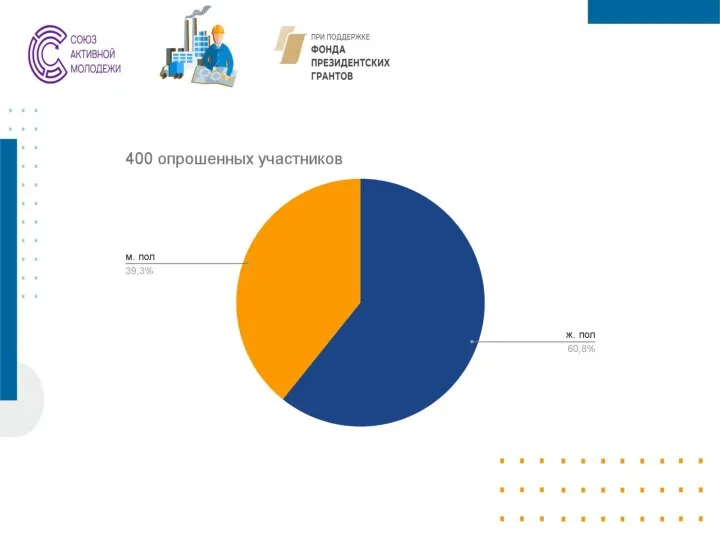

Служба борьбы с подростковыми зависимостями. Проект Союз активной молодежи

Союз активной молодежи Программа “Всемирные молодежные переговоры”

Программа “Всемирные молодежные переговоры” Работа молодежного совета

Работа молодежного совета Молодёжь в современном мире

Молодёжь в современном мире ПАО Пигмент. Анкеты привлекательности

ПАО Пигмент. Анкеты привлекательности Презентация на тему Профессия ветеринар

Презентация на тему Профессия ветеринар