Слайд 2«Поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое.

У

каждого свой стих…

Все они, точно разнозвонные колокола, разнесли благозвучие по русской земле».

«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи».

Н.В.Гоголь.

Слайд 3Не всем дано быть поэтами…

Однако можно научиться правильно строить фразу, находить

такие сочетания слов, которые приятно было бы произносить и слышать.

ФОНИКА – это раздел стилистики, который изучает звуковую сторону речи. Еще в античные времена Аристотель утверждал: «Написанное должно легко произноситься».

Слайд 4ЧТО ТАКОЕ БЛАГОЗВУЧИЕ?

БЛАГОЗВУЧИЕ – стройность, согласованность, гармоничность звуков в речи, в

музыке.

БЛАГОЗВУЧИЕ –приятная согласованность звуков, приятность звука.

Слайд 5Каждый национальный язык имеет свою неповторимо индивидуальную фонетическую систему, которая говорящим на

этом языке представляется самой удобной.

Для русского человека, например, образцом благозвучия, музыкальности речи может быть лермонтовская фраза, в которой нет труднопроизносимых звуков:

Русалка плыла по реке голубой,

озаряема полной луной;

и старалась она доплеснуть до луны

серебристую пену волны.

Слайд 6Один из жителей Австрии влюбился в русский язык. Каждое утро он просил

своих знакомых повторять название русского города, звучавшего как произведение искусства, как песня:

НИЖ-НИЙ НО-ВГО-РОД.

НИЖНИЙ НОВГОРОД…

НИЖНИЙ НОВГОРОД…

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Слайд 7ЗВУКОПИСЬ

ЗВУКОПИСЬ – применение в тексте, в речи определенных звуков, которые помогают образно

представить картину (звуки имитируют картину реального мира – шум ветра, дождя, щебет птиц…). ЗВУКОПИСЬ – это игра звуками для усиления выразительности речи.

Театр уж полон; ложи блещут,

Партер и кресла, все кипит;

В райке нетерпеливо плещут,

И, взвившись, занавес шумит.

Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна.

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина…

Слайд 8В поэзии связь звукописи с содержанием должна быть органичной. Вот пример из

стихотворения Николая Асеева «Заплыв». Звуки Ш – П передают скольжение по волнам; настойчивое повторение В в последних строчках вызывает представление о замкнутой линии, круге, что ассоциируется с воронками на воде.

Легши на бок, напрягши плечо,

Я вперед уплываю еще,

Постепенно волной овладев,

По веселой и светлой воде.

И за мной, не оставив следа,

Завивает воронки вода.

Слайд 9В поэзии связь звукописи с содержанием должна быть органичной. Вот пример из

стихотворения Николая Асеева «Заплыв». Звуки Ш – П передают скольжение по волнам; настойчивое повторение В в последних строчках вызывает представление о замкнутой линии, круге, что ассоциируется с воронками на воде.

Легши на бок, напрягши плечо,

Я вперед уплываю еще,

Постепенно волной овладев,

По веселой и светлой воде.

И за мной, не оставив следа,

Завивает воронки вода

Слайд 10В поэзии связь звукописи с содержанием должна быть органичной. Вот пример из

стихотворения Николая Асеева «Заплыв». Звуки Ш – П передают скольжение по волнам; настойчивое повторение В в последних строчках вызывает представление о замкнутой линии, круге, что ассоциируется с воронками на воде.

Легши на бок, напрягши плечо,

Я вперед уплываю еще,

Постепенно волной овладев,

По веселой и светлой воде.

И за мной, не оставив следа,

Завивает воронки вода.

Слайд 11В художественной речи часто средствами звукописи подчеркиваются те или иные образы произведения.

Читая стихотворение А.С.Пушкина «Обвал», мы словно слышим «тяжкий грохот», гул медленно падающей «огромной глыбы»; грохот этот звучит в повторяющихся слогах:

вал – вал - пал – скал – вал.

Слово – образ отражается в аллитерациях и ассонансах строфы:

Оттоль сорвался раз обвал,

И с тяжким грохотом упал,

И всю теснину между скал

Загородил,

И Терека могучий вал

Остановил

Слайд 12АЛЛИТЕРАЦИЯ – повторение в стихотворении одинаковых согласных звуков.

Грохочет эхо по горам,

как гром, гремящий по громам. (Г.Р.Державин)

АССОНАНС - повторение в стихотворении одинаковых гласных звуков. В основе ассонанса обычно оказываются только ударные звуки.

О Русь – малиновое поле

И синь, упавшая в реку,

Люблю до радости, до боли

Твою озерную тоску. (С.Есенин)

Слайд 13Авторы художественных произведений последовательно используют аллитерации и ассонансы, и это становится основой

целого звукообраза.

ЗВУКООБРАЗ – это усиление идейно важного образа произведения средствами звукописи.

Звукообразы придают художественную завершенность поэтической форме произведения.

Слайд 14В русской фонике сложились свои традиции различных звучаний. Например, для воспроизведения шума,

шороха используются слова (ономатопеи) с шипящими и свистящими звуками. В балладе В.Жуковского « Людмила» описание страшной ночи изобилует шипящими и свистящими звуками, передающими ночные шумы, которые создают впечатление таинственности. В этом случае скопление шипящих звуков эстетически оправдано.

Чу!.. Полночный час звучит.

«Ночь давно ли наступила?

Полночь только что пробила.

Слышишь? Колокол гудит».

«Ветер стихнул; бор молчит»

Добрые слова

Добрые слова Презентация на тему Причастие как особая форма глагола

Презентация на тему Причастие как особая форма глагола  Адрес на конверте. 5 класс

Адрес на конверте. 5 класс Особенности устной речи

Особенности устной речи Сочинение ЕРЭ по русскому языку. Спецификация КИМ (часть 2). Критерии оценивания (часть 2)

Сочинение ЕРЭ по русскому языку. Спецификация КИМ (часть 2). Критерии оценивания (часть 2) Имя существительное

Имя существительное Антонимы. Роль антонимов в речи

Антонимы. Роль антонимов в речи Морфемика

Морфемика Род имен существительных

Род имен существительных Ударные и безударные окончания имён существительных

Ударные и безударные окончания имён существительных Презентация на тему Сложные предложения

Презентация на тему Сложные предложения  Непроизносимые согласные

Непроизносимые согласные Презентация на тему Как я провел лето (2 класс)

Презентация на тему Как я провел лето (2 класс)  Знаки препинания в предложениях с вводными словами и предложениями

Знаки препинания в предложениях с вводными словами и предложениями Звук ч

Звук ч Родной русский. 5 класс

Родной русский. 5 класс Безударные гласные, проверка слов

Безударные гласные, проверка слов Деепричастие. Повторение и обобщение знаний

Деепричастие. Повторение и обобщение знаний Правописание корней

Правописание корней 21_zadanie

21_zadanie Дробные числительные. Склонение дробных числительных

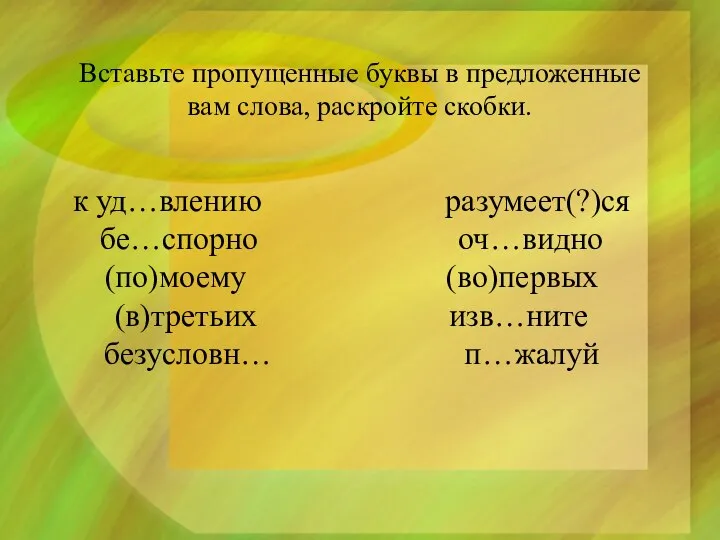

Дробные числительные. Склонение дробных числительных Мы готовимся к ЕГЭ

Мы готовимся к ЕГЭ Презентация "Учимся произносить "р"" - скачать презентации по Русскому языку

Презентация "Учимся произносить "р"" - скачать презентации по Русскому языку Теория: Вводные слова

Теория: Вводные слова Вводные слова и выражения, знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях

Вводные слова и выражения, знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях Задания регионального экзамена

Задания регионального экзамена Тропы и фигуры речи как выразительные средства языка

Тропы и фигуры речи как выразительные средства языка Мир, в котором я живу. У меня зазвонил телефон

Мир, в котором я живу. У меня зазвонил телефон