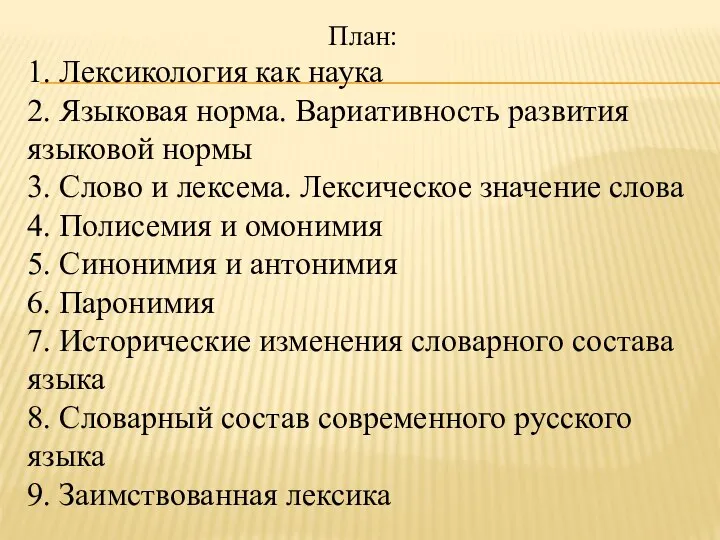

Слайд 2План:

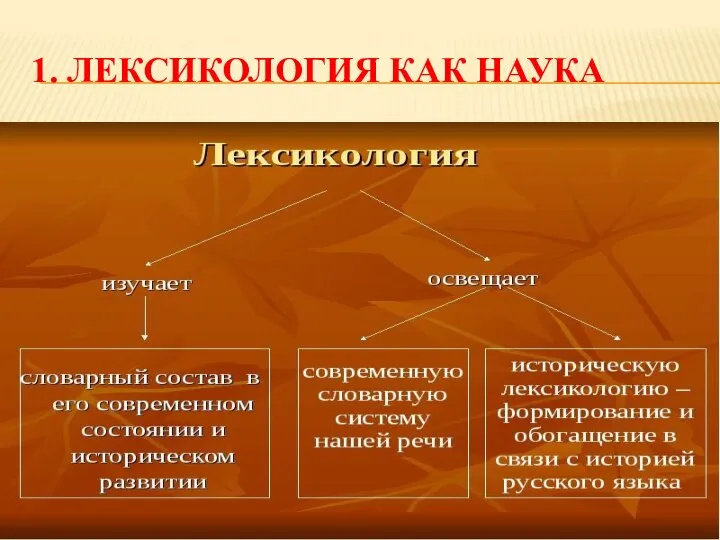

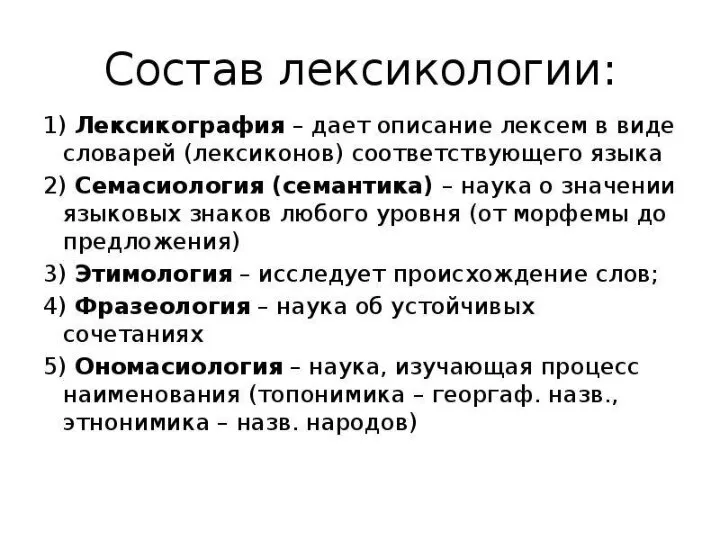

1. Лексикология как наука

2. Языковая норма. Вариативность развития языковой нормы

3. Слово и

лексема. Лексическое значение слова

4. Полисемия и омонимия

5. Синонимия и антонимия

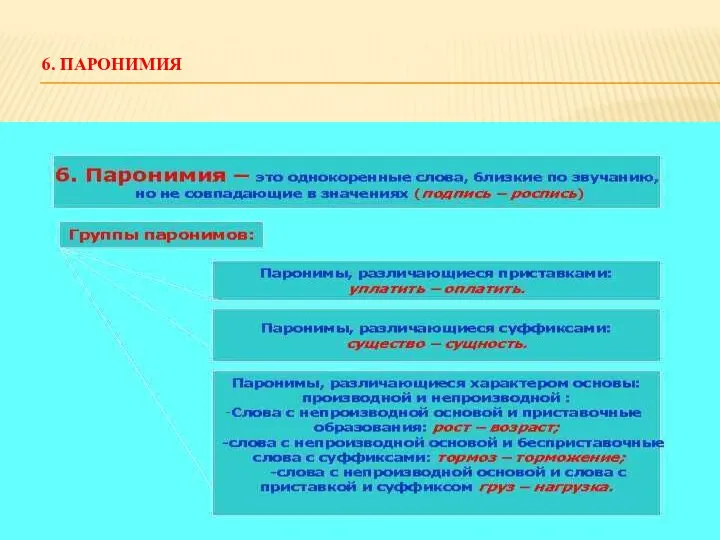

6. Паронимия

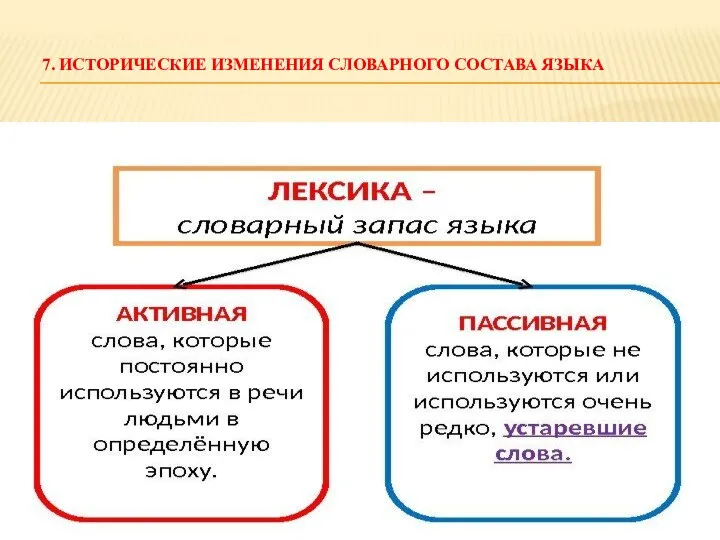

7. Исторические изменения словарного состава языка

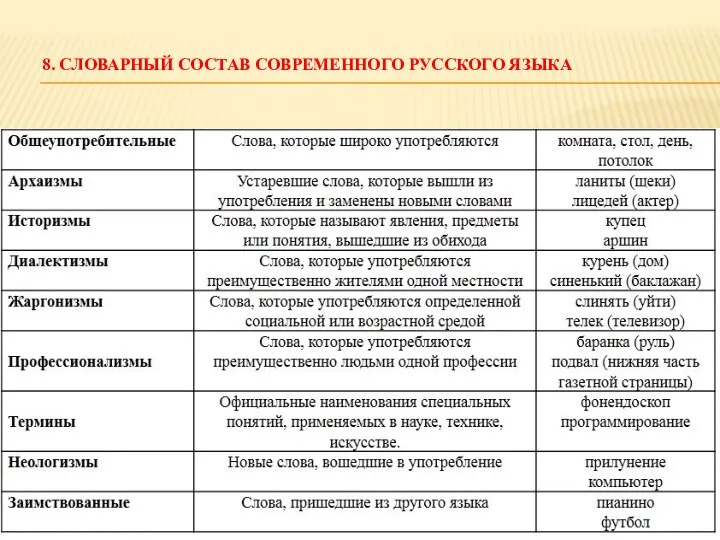

8. Словарный состав современного русского языка

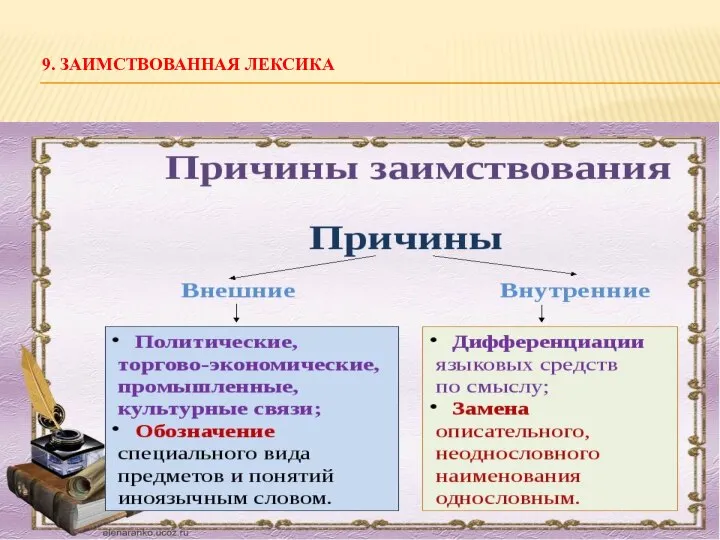

9. Заимствованная лексика

Слайд 5

2. ЯЗЫКОВАЯ НОРМА. ВАРИАТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

Языковая норма – это принятые в данный

исторический момент в общественно-речевой практике данного языкового коллектива правила выбора одного из функционирующих вариантов, например, произношения, словоупотребления, написания.

Слайд 6ПРИЗНАКИ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ:

1) частотная употребительность тех или иных языковых средств, а, следовательно,

их общепринятость, широкая распространенность и общеобязательность.

2) Узаконенность употребления тех или иных языковых средств через кодификацию на уровне языка.

Слайд 7

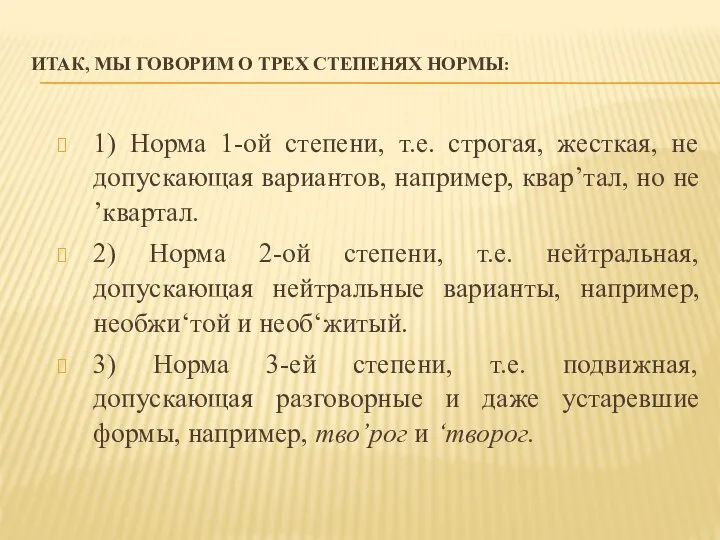

ИТАК, МЫ ГОВОРИМ О ТРЕХ СТЕПЕНЯХ НОРМЫ:

1) Норма 1-ой степени, т.е. строгая,

жесткая, не допускающая вариантов, например, квар’тал, но не ’квартал.

2) Норма 2-ой степени, т.е. нейтральная, допускающая нейтральные варианты, например, необжи‘той и необ‘житый.

3) Норма 3-ей степени, т.е. подвижная, допускающая разговорные и даже устаревшие формы, например, тво’рог и ‘творог.

Слайд 8

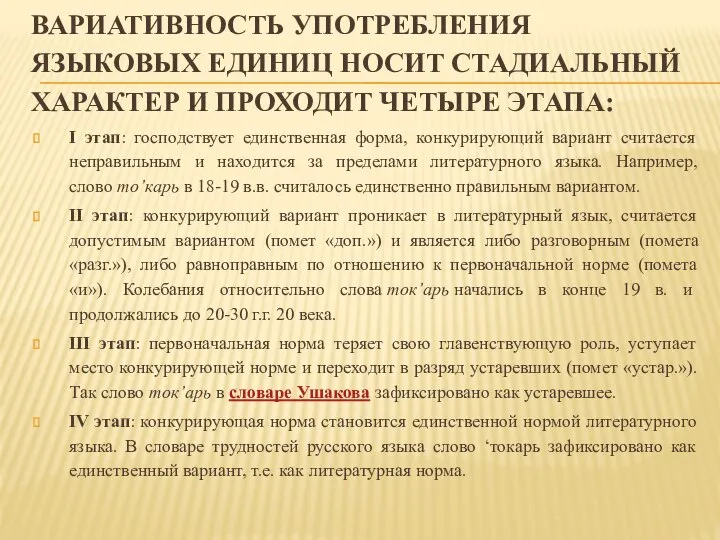

ВАРИАТИВНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ НОСИТ СТАДИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ПРОХОДИТ ЧЕТЫРЕ ЭТАПА:

I этап:

господствует единственная форма, конкурирующий вариант считается неправильным и находится за пределами литературного языка. Например, слово то’карь в 18-19 в.в. считалось единственно правильным вариантом.

II этап: конкурирующий вариант проникает в литературный язык, считается допустимым вариантом (помет «доп.») и является либо разговорным (помета «разг.»), либо равноправным по отношению к первоначальной норме (помета «и»). Колебания относительно слова ток’арь начались в конце 19 в. и продолжались до 20-30 г.г. 20 века.

III этап: первоначальная норма теряет свою главенствующую роль, уступает место конкурирующей норме и переходит в разряд устаревших (помет «устар.»). Так слово ток’арь в словаре Ушакова зафиксировано как устаревшее.

IV этап: конкурирующая норма становится единственной нормой литературного языка. В словаре трудностей русского языка слово ‘токарь зафиксировано как единственный вариант, т.е. как литературная норма.

Слайд 9

3. СЛОВО И ЛЕКСЕМА. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Слово – основная значимая единица речи.

Функцией слов в языке является функция называния или номинативная. Слово как номинативную единицу называют лексемой.

Лексема (лексическое слово) – это номинативная единица, знаменательное слово, которая указывает на предметы и обозначает понятия о них. Данная единица может выступать членом предложения и образовывать предложения. Лексическое значение отражает отличительные, индивидуальные признаки предмета. Основу лексического значения слова представляет понятие, в котором обобщенно отражаются наиболее существенные признаки предмета.

Слайд 10

4. ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ

Полисемия, или многозначность – это наличие способность лексических единиц иметь

несколько значений. У каждого такого слова есть основное, (прямое), значение, которое непосредственно связано с отражением объективной действительности, и производные, (вторичные), значения, возникающие как результат косвенного называния явлений действительности и связанные с основным значением каким-либо общим элементом смысла. Такое значение слов называют переносным.

Слайд 11Омонимия – это явление, связанное с тем, что слова одинаково произносятся или пишутся,

но не имеют ничего общего в значении.

Омонимы (от греч. homos - одинаковый)– это слова, одинаково звучащие, но совершенно разные по смыслу. Омонимы могут быть полными, если выражены одной частью речи и совпадают во всех грамматических формах. Например, при’вод - «принудительное доставление кого-либо в органы расследования» и при’вод (проф. ‘привод) – «устройство для приведения в действие какого-либо механизма».

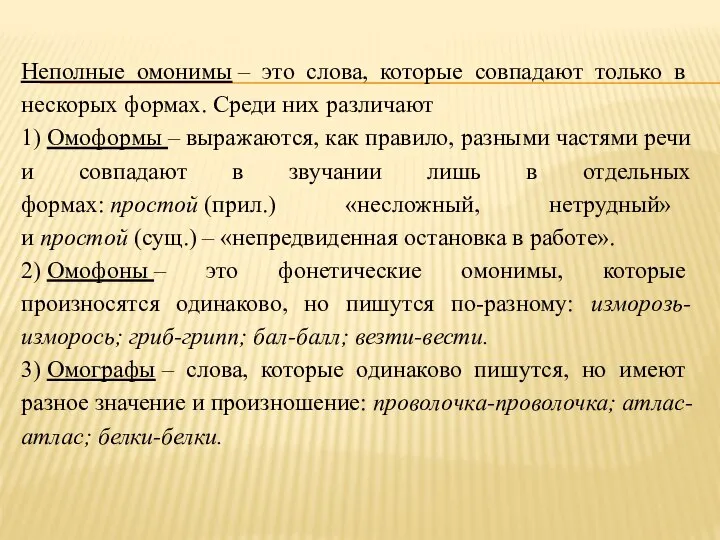

Слайд 12Неполные омонимы – это слова, которые совпадают только в нескорых формах. Среди них

различают

1) Омоформы – выражаются, как правило, разными частями речи и совпадают в звучании лишь в отдельных формах: простой (прил.) «несложный, нетрудный» и простой (сущ.) – «непредвиденная остановка в работе».

2) Омофоны – это фонетические омонимы, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному: изморозь-изморось; гриб-грипп; бал-балл; везти-вести.

3) Омографы – слова, которые одинаково пишутся, но имеют разное значение и произношение: проволочка-проволочка; атлас-атлас; белки-белки.

Слайд 13

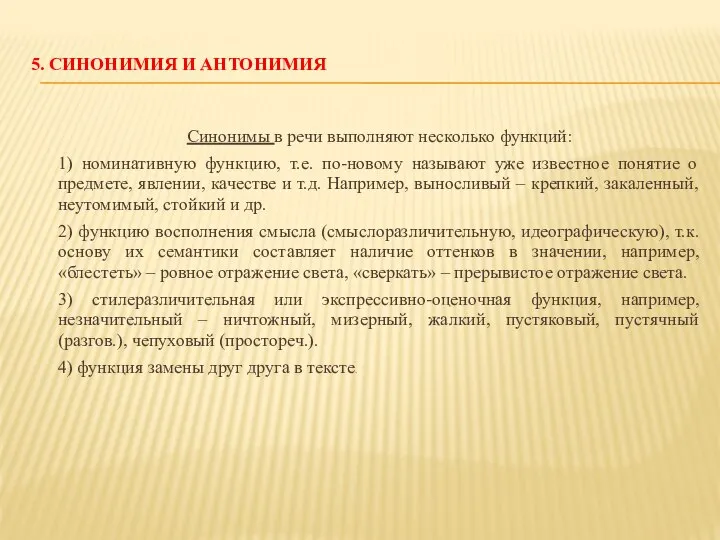

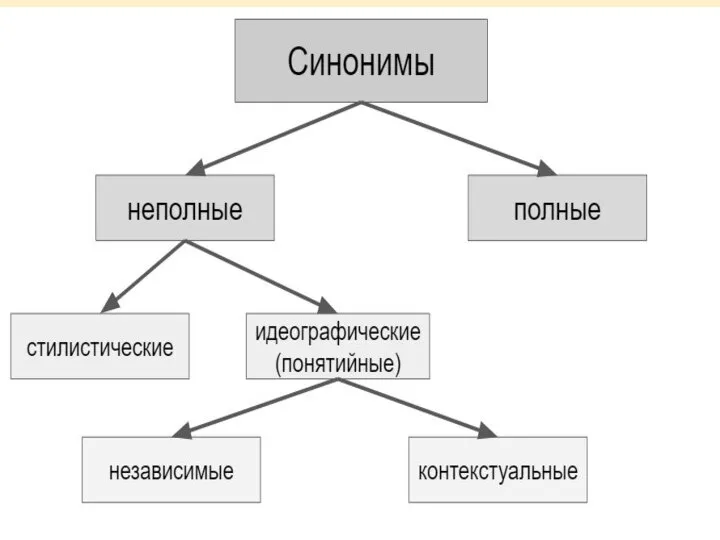

5. СИНОНИМИЯ И АНТОНИМИЯ

Синонимы в речи выполняют несколько функций:

1) номинативную функцию, т.е. по-новому

называют уже известное понятие о предмете, явлении, качестве и т.д. Например, выносливый – крепкий, закаленный, неутомимый, стойкий и др.

2) функцию восполнения смысла (смыслоразличительную, идеографическую), т.к. основу их семантики составляет наличие оттенков в значении, например, «блестеть» – ровное отражение света, «сверкать» – прерывистое отражение света.

3) стилеразличительная или экспрессивно-оценочная функция, например, незначительный – ничтожный, мизерный, жалкий, пустяковый, пустячный (разгов.), чепуховый (простореч.).

4) функция замены друг друга в тексте.

Слайд 17

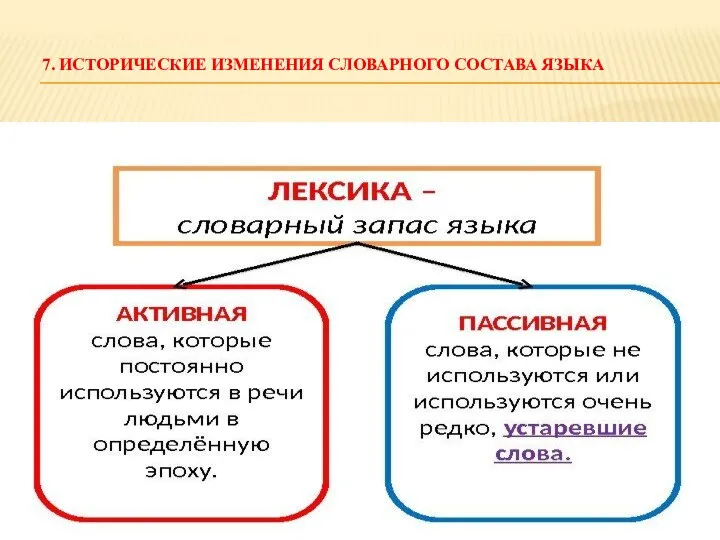

7. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА

Слайд 19

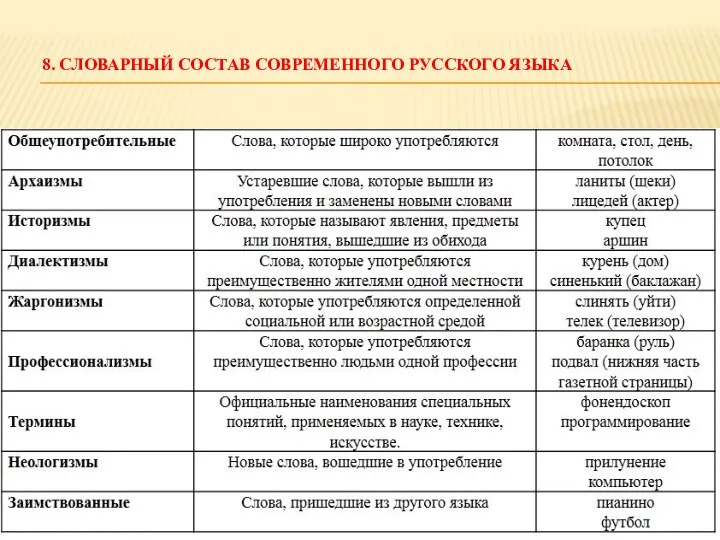

8. СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Слайд 21

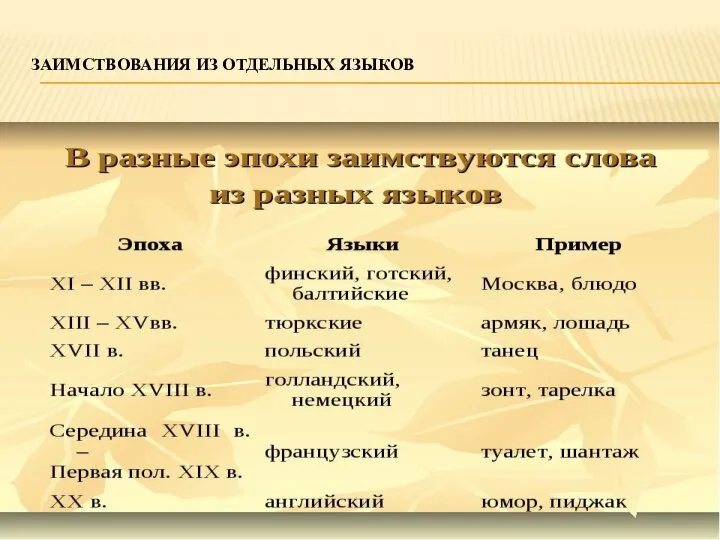

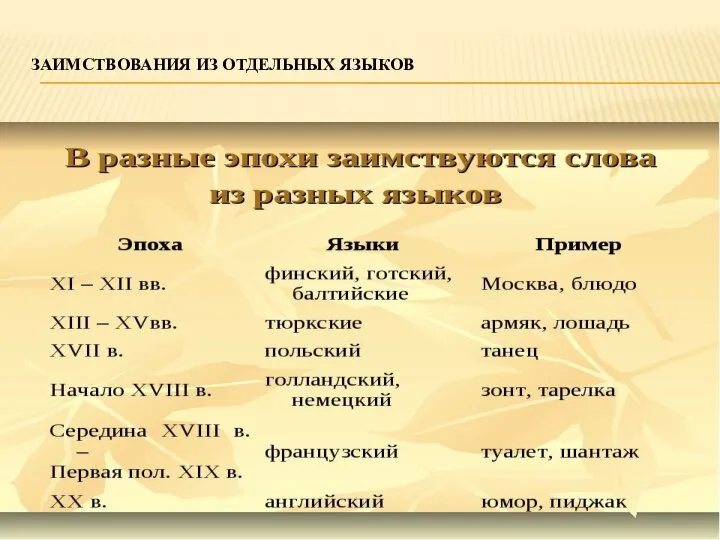

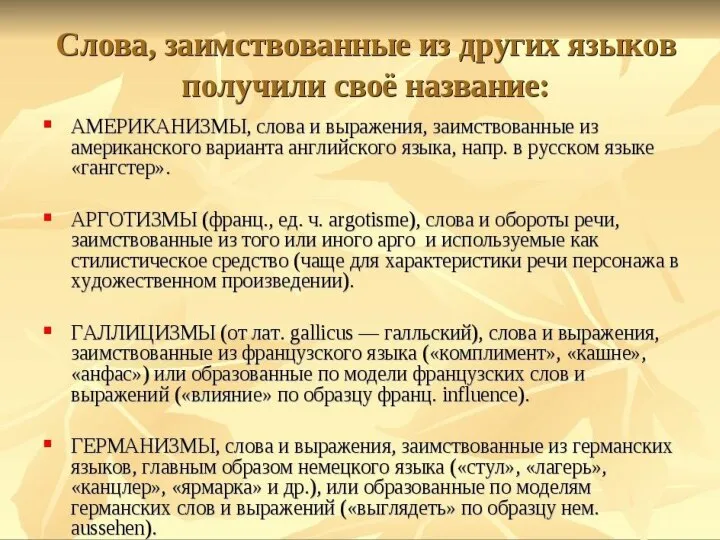

ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ

Англицизмы в сленге российской современной молодёжи

Англицизмы в сленге российской современной молодёжи Мастерская слова. Учимся пересказывать и создавать тексты

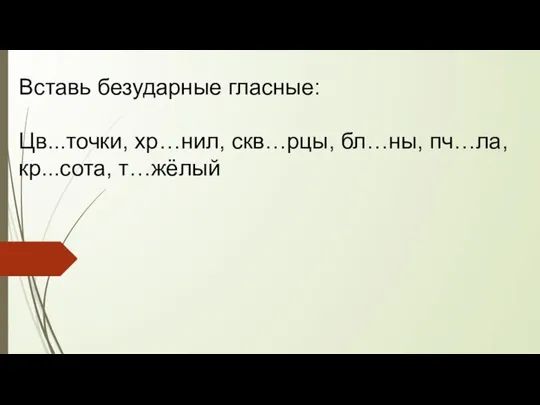

Мастерская слова. Учимся пересказывать и создавать тексты Презентация "Упражнения в написании слов с парными согласными на конце слова" - скачать презентации по Русскому языку

Презентация "Упражнения в написании слов с парными согласными на конце слова" - скачать презентации по Русскому языку Подготовка к ОГЭ по русскому языку. Сочинение 9.3

Подготовка к ОГЭ по русскому языку. Сочинение 9.3 Ошибкоопасные орфограммы

Ошибкоопасные орфограммы Имя существительное в роли определения

Имя существительное в роли определения Средства художественной выразительности

Средства художественной выразительности Государство морфология

Государство морфология Вежливые слова в нашей речи

Вежливые слова в нашей речи Письмо буквы Э

Письмо буквы Э Местоимение как часть речи

Местоимение как часть речи Как работать над сжатым изложением

Как работать над сжатым изложением Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа исинтеза, фонематических представлений

Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа исинтеза, фонематических представлений Общее представление о правописании частей слова

Общее представление о правописании частей слова Наречие. 7 класс

Наречие. 7 класс Слоговая структура слова Двухсложные слова из открытых слогов. Про воду

Слоговая структура слова Двухсложные слова из открытых слогов. Про воду Схемы и образцы разборов частей речи

Схемы и образцы разборов частей речи Презентация на тему Лексическое богатство русского языка

Презентация на тему Лексическое богатство русского языка  Презентация на тему Краткие страдательные причастия

Презентация на тему Краткие страдательные причастия  Урок русского языка в 10 классе по теме «Лексика. Фразеология» Обобщение изученного

Урок русского языка в 10 классе по теме «Лексика. Фразеология» Обобщение изученного Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. 9 класс

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. 9 класс Классификация функциональных разновидностей языка

Классификация функциональных разновидностей языка Тема урока Деление текста на части

Тема урока Деление текста на части Урок русского языка 21.09

Урок русского языка 21.09 Синтаксический разбор словосочетания

Синтаксический разбор словосочетания Бессоюзные предложения

Бессоюзные предложения Части речи 2 класс

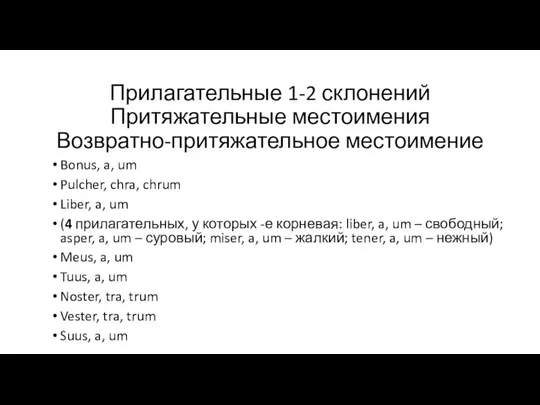

Части речи 2 класс Прилагательные 1-2 склонений. Притяжательные местоимения. Возвратно-притяжательное местоимение

Прилагательные 1-2 склонений. Притяжательные местоимения. Возвратно-притяжательное местоимение