Содержание

- 2. Александр II — российский император с 1855 г. Александр II. В 1855 г., когда у стен

- 3. Первая страница «Манифеста 19 февраля 1861 года» Главной реформой из тех, что готовились правительством, являлась крестьянская,

- 4. Земское собрание в провинции. Художник К. Трутовский. Основными принципами земской реформы 1864 г. стали выборность и

- 5. Причины реформ. Необходимость привести судебную систему, органы местного самоуправления, образование, финансы, вооруженные силы в соответствие с

- 6. Новым уставом гимназий вводилось равенство в среднем образовании для всех сословий и вероисповеданий. Гимназии разделялись на

- 7. Военная реформа проводилась в несколько этапов и включала в себя: Создание сети военных и юнкерских училищ,

- 9. Скачать презентацию

Слайд 2Александр II — российский император с 1855 г.

Александр II. В 1855 г., когда

Александр II — российский император с 1855 г.

Александр II. В 1855 г., когда

у стен осажденного Севастополя гремела канонада, внезапно умер Николай I. На престол вступил его старший сын Александр II, который вошел в историю России под именем Освободителя.

Александр II вступил на престол уже зрелым человеком — в 36 лет. Он не был ни либералом, ни реакционером и до воцарения не имел своей экономической и политической программы. Не принимая отвлеченных от жизни идей и принципов, Александр Николаевич был человеком действия. Он понимал необходимость компромиссов и уступок в интересах государственной жизни. Воспитанный на идеях гуманизма поэтом В. А. Жуковским, Александр II склонялся к мысли о необходимости перемен в политической сфере. Новый царь понимал, что порядки, существующие в России, надо изменить. Он вернул из Сибири декабристов, разрешил свободный выезд за границу. На многие государственные посты Александр назначил новых людей, умных и образованных. В Кабинет министров он ввел своего брата Константина, который был убежденным либералом.

Александр II вступил на престол уже зрелым человеком — в 36 лет. Он не был ни либералом, ни реакционером и до воцарения не имел своей экономической и политической программы. Не принимая отвлеченных от жизни идей и принципов, Александр Николаевич был человеком действия. Он понимал необходимость компромиссов и уступок в интересах государственной жизни. Воспитанный на идеях гуманизма поэтом В. А. Жуковским, Александр II склонялся к мысли о необходимости перемен в политической сфере. Новый царь понимал, что порядки, существующие в России, надо изменить. Он вернул из Сибири декабристов, разрешил свободный выезд за границу. На многие государственные посты Александр назначил новых людей, умных и образованных. В Кабинет министров он ввел своего брата Константина, который был убежденным либералом.

Александр II.

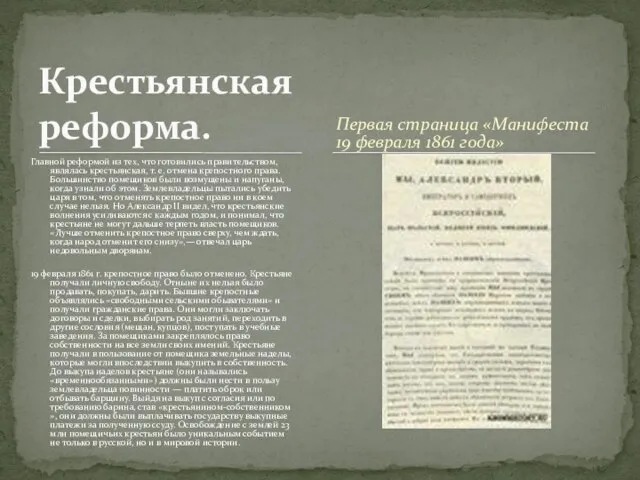

Слайд 3Первая страница «Манифеста 19 февраля 1861 года»

Главной реформой из тех, что готовились

Первая страница «Манифеста 19 февраля 1861 года»

Главной реформой из тех, что готовились

правительством, являлась крестьянская, т. е. отмена крепостного права. Большинство помещиков были возмущены и напуганы, когда узнали об этом. Землевладельцы пытались убедить царя в том, что отменять крепостное право ни в коем случае нельзя. Но Александр II видел, что крестьянские волнения усиливаются с каждым годом, и понимал, что крестьяне не могут дальше терпеть власть помещиков. «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда народ отменит его снизу»,— отвечал царь недовольным дворянам.

19 февраля 1861 г. крепостное право было отменено. Крестьяне получали личную свободу. Отныне их нельзя было продавать, покупать, дарить. Бывшие крепостные объявлялись «свободными сельскими обывателями» и получали гражданские права. Они могли заключать договоры и сделки, выбирать род занятий, переходить в другие сословия (мещан, купцов), поступать в учебные заведения. За помещиками закреплялось право собственности на все земли своих имений. Крестьяне получали в пользование от помещика земельные наделы, которые могли впоследствии выкупить в собственность. До выкупа наделов крестьяне (они назывались «временнообязанными») должны были нести в пользу землевладельца повинности — платить оброк или отбывать барщину. Выйдя на выкуп с согласия или по требованию барина, став «крестьянином-собственником », они должны были выплачивать государству выкупные платежи за полученную ссуду. Освобождение с землей 23 млн помещичьих крестьян было уникальным событием не только в русской, но и в мировой истории.

19 февраля 1861 г. крепостное право было отменено. Крестьяне получали личную свободу. Отныне их нельзя было продавать, покупать, дарить. Бывшие крепостные объявлялись «свободными сельскими обывателями» и получали гражданские права. Они могли заключать договоры и сделки, выбирать род занятий, переходить в другие сословия (мещан, купцов), поступать в учебные заведения. За помещиками закреплялось право собственности на все земли своих имений. Крестьяне получали в пользование от помещика земельные наделы, которые могли впоследствии выкупить в собственность. До выкупа наделов крестьяне (они назывались «временнообязанными») должны были нести в пользу землевладельца повинности — платить оброк или отбывать барщину. Выйдя на выкуп с согласия или по требованию барина, став «крестьянином-собственником », они должны были выплачивать государству выкупные платежи за полученную ссуду. Освобождение с землей 23 млн помещичьих крестьян было уникальным событием не только в русской, но и в мировой истории.

Крестьянская реформа.

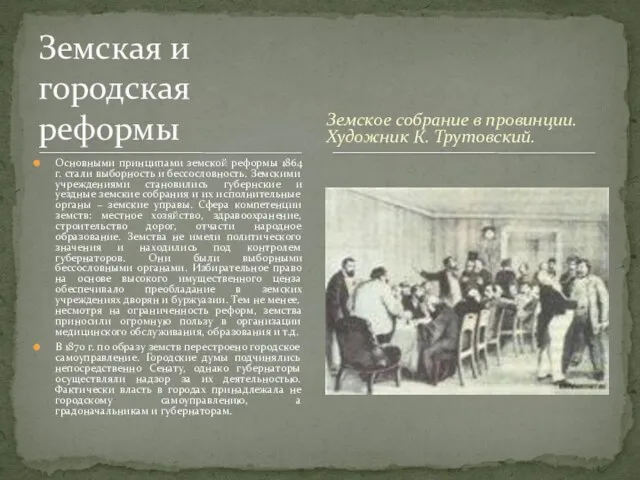

Слайд 4Земское собрание в провинции. Художник К. Трутовский.

Основными принципами земской реформы 1864 г.

Земское собрание в провинции. Художник К. Трутовский.

Основными принципами земской реформы 1864 г.

стали выборность и бессословность. Земскими учреждениями становились губернские и уездные земские собрания и их исполнительные органы – земские управы. Сфера компетенции земств: местное хозяйство, здравоохранение, строительство дорог, отчасти народное образование. Земства не имели политического значения и находились под контролем губернаторов. Они были выборными бессословными органами. Избирательное право на основе высокого имущественного ценза обеспечивало преобладание в земских учреждениях дворян и буржуазии. Тем не менее, несмотря на ограниченность реформ, земства приносили огромную пользу в организации медицинского обслуживания, образования и т.д.

В 1870 г. по образу земств перестроено городское самоуправление. Городские думы подчинялись непосредственно Сенату, однако губернаторы осуществляли надзор за их деятельностью. Фактически власть в городах принадлежала не городскому самоуправлению, а градоначальникам и губернаторам.

В 1870 г. по образу земств перестроено городское самоуправление. Городские думы подчинялись непосредственно Сенату, однако губернаторы осуществляли надзор за их деятельностью. Фактически власть в городах принадлежала не городскому самоуправлению, а градоначальникам и губернаторам.

Земская и городская реформы

Слайд 5Причины реформ. Необходимость привести судебную систему, органы местного самоуправления, образование, финансы, вооруженные

Причины реформ. Необходимость привести судебную систему, органы местного самоуправления, образование, финансы, вооруженные

силы в соответствие с изменившимися общественными и экономическими условиями.

Рост общественного движения, социальных и национальных конфликтов.

Учитывались настроения и пожелания либеральных кругов о введении новых судов и местного самоуправления, тем более, что после освобождения крестьян государство своими силами не могло поднять местное хозяйство.

Судебная реформа (1864 г.) Основные принципы новой судебной системы:1) бессословность, т.е. представители разных сословий судились в одних и тех же судах, что означало равенство всех перед законом.2) независимость суда, т.е. суд не подчинялся исполнительной власти и принимал самостоятельные решения, кроме того, действовал принцип несменяемости судей, т.е. правительство не могло своей властью отстранить от должности судью,3) гласность означала право присутствовать публике на судебных заседаниях и право публикации в газетах и журналах отчетов журналистов о судебных процессах;4) состязательность, т.е. участие в процессе прокурора и адвоката, первый из которых выдвигал обвинения, а второй защищал подсудимого;5) вводился суд присяжных заседателей.

Структура суда1) Главным звеном нового судебного устройства, охватывающим одну губернию, был окружной суд с присяжными заседателями.2) Судебная палата приходилась на несколько окружных судов.3) Разбором мелких дел занимался мировой суд, состоящий из одного судьи, который избирался земскими собраниями.

Значение1) Судебная реформа способствовала либерализации общественной жизни, стала шагом на пути к правовому обществу.2) Судебная система в России приблизилась к стандартам западной юстиции, позволила выдвинуться крупным юристам - Кони, Плевако, Маклаков.3) Однако реформа осталась незавершенной. Так, для разбора конфликтов в крестьянской среде сохранялся сословный волостной суд. Новая судебная система вводилась не на всей территории страны, а главное, она вступала в противоречие с существующим политическим строем, вызывала постоянное стремление верхов ее ограничить.

Рост общественного движения, социальных и национальных конфликтов.

Учитывались настроения и пожелания либеральных кругов о введении новых судов и местного самоуправления, тем более, что после освобождения крестьян государство своими силами не могло поднять местное хозяйство.

Судебная реформа (1864 г.) Основные принципы новой судебной системы:1) бессословность, т.е. представители разных сословий судились в одних и тех же судах, что означало равенство всех перед законом.2) независимость суда, т.е. суд не подчинялся исполнительной власти и принимал самостоятельные решения, кроме того, действовал принцип несменяемости судей, т.е. правительство не могло своей властью отстранить от должности судью,3) гласность означала право присутствовать публике на судебных заседаниях и право публикации в газетах и журналах отчетов журналистов о судебных процессах;4) состязательность, т.е. участие в процессе прокурора и адвоката, первый из которых выдвигал обвинения, а второй защищал подсудимого;5) вводился суд присяжных заседателей.

Структура суда1) Главным звеном нового судебного устройства, охватывающим одну губернию, был окружной суд с присяжными заседателями.2) Судебная палата приходилась на несколько окружных судов.3) Разбором мелких дел занимался мировой суд, состоящий из одного судьи, который избирался земскими собраниями.

Значение1) Судебная реформа способствовала либерализации общественной жизни, стала шагом на пути к правовому обществу.2) Судебная система в России приблизилась к стандартам западной юстиции, позволила выдвинуться крупным юристам - Кони, Плевако, Маклаков.3) Однако реформа осталась незавершенной. Так, для разбора конфликтов в крестьянской среде сохранялся сословный волостной суд. Новая судебная система вводилась не на всей территории страны, а главное, она вступала в противоречие с существующим политическим строем, вызывала постоянное стремление верхов ее ограничить.

Судебная реформа

Слайд 6Новым уставом гимназий вводилось равенство в среднем образовании для всех сословий и

Новым уставом гимназий вводилось равенство в среднем образовании для всех сословий и

вероисповеданий.

Гимназии разделялись на классические и реальные. В 1862 г. стали учреждать женские гимназии.

Университетам дали автономию, выборность ректора, проректоров, деканов и профессоров. К концу 19 в. в России насчитывалось 10 университетов.

В 70-х положено начало женскому высшему образованию (высшие женские курсы).

Отменен старый цензурный устав, введены временные правила о цензуре.

Гимназии разделялись на классические и реальные. В 1862 г. стали учреждать женские гимназии.

Университетам дали автономию, выборность ректора, проректоров, деканов и профессоров. К концу 19 в. в России насчитывалось 10 университетов.

В 70-х положено начало женскому высшему образованию (высшие женские курсы).

Отменен старый цензурный устав, введены временные правила о цензуре.

Реформы просвещения и печати

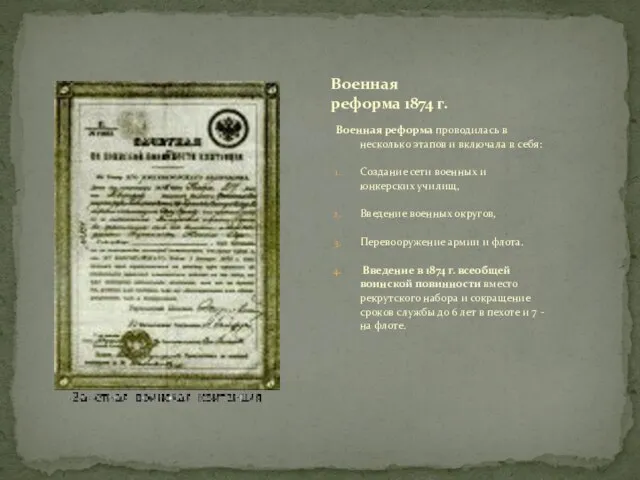

Слайд 7Военная реформа проводилась в несколько этапов и включала в себя:

Создание сети военных и

Военная реформа проводилась в несколько этапов и включала в себя:

Создание сети военных и

юнкерских училищ,

Введение военных округов,

Перевооружение армии и флота.

Введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора и сокращение сроков службы до 6 лет в пехоте и 7 - на флоте.

Введение военных округов,

Перевооружение армии и флота.

Введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора и сокращение сроков службы до 6 лет в пехоте и 7 - на флоте.

Военная реформа 1874 г.

- Предыдущая

ВСЕМИРНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМСледующая -

«Права ребёнка в новом веке» ВодорастворимыеРастительныеМасла (ВРМ)

ВодорастворимыеРастительныеМасла (ВРМ) Областные особенности русского костюма

Областные особенности русского костюма Проект на тему: Фэн-шуй ( | ) в классной комнате. - презентация

Проект на тему: Фэн-шуй ( | ) в классной комнате. - презентация Панели стеновые CPL

Панели стеновые CPL Подготовка к ЕГЭ. Решение задач на движение

Подготовка к ЕГЭ. Решение задач на движение Презентация замороженных фруктовых пюре и ягод Dira

Презентация замороженных фруктовых пюре и ягод Dira Зеленый наряд нашего города

Зеленый наряд нашего города Техника квиллинг

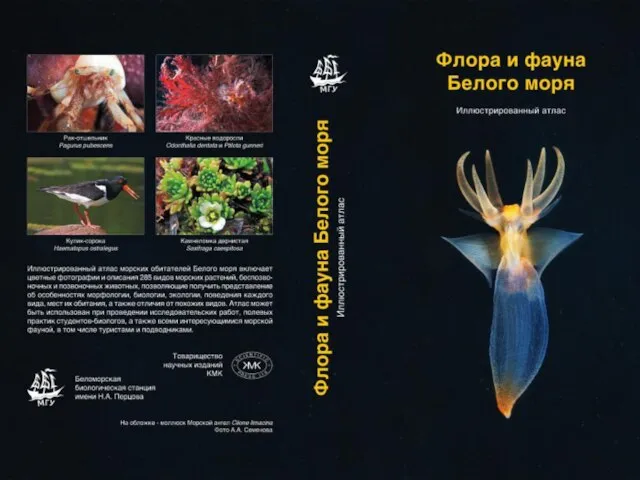

Техника квиллинг «Атлас флоры и фауны Белого моря» это коллективная монография, подготовленная большой группой специалистов. Книга дает возможнос

«Атлас флоры и фауны Белого моря» это коллективная монография, подготовленная большой группой специалистов. Книга дает возможнос Текхнология блокчейн: инвестиции в будущее

Текхнология блокчейн: инвестиции в будущее Выгода открытия бизнеса в 2020 году

Выгода открытия бизнеса в 2020 году Изменение фоновых картинок в презентациях PowerPoint и текстовом редакторе Word

Изменение фоновых картинок в презентациях PowerPoint и текстовом редакторе Word Романтизм в русской живописи XIX века

Романтизм в русской живописи XIX века Развитие методов синтеза, исследование физико-химических и электрофизических свойств модифицированных наноуглеродных и фторугл

Развитие методов синтеза, исследование физико-химических и электрофизических свойств модифицированных наноуглеродных и фторугл Профи-digest

Профи-digest lecture_5

lecture_5 Виды сказуемых

Виды сказуемых Radiographic Interpretation of Infections of Jaws

Radiographic Interpretation of Infections of Jaws phpm2fa0e_ovosibirskaya-oblast

phpm2fa0e_ovosibirskaya-oblast Итоги 2-й четверти

Итоги 2-й четверти Математика-царица наук?

Математика-царица наук? Экономический смысл налогообложения

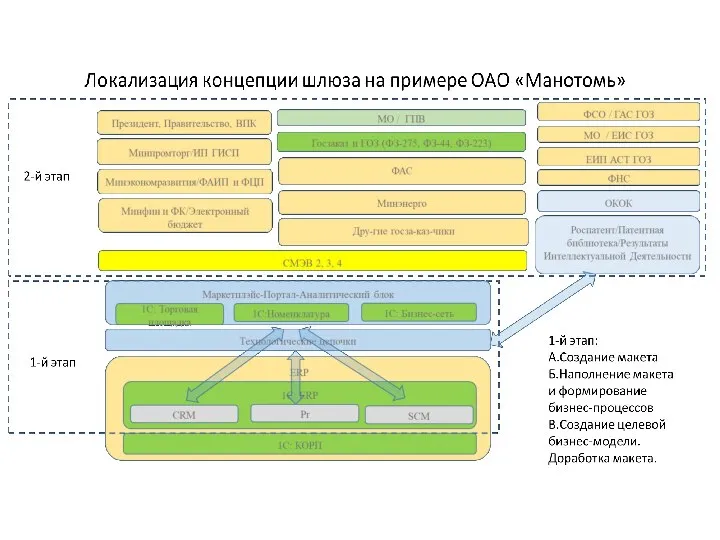

Экономический смысл налогообложения Локализация концепции шлюза на примере ОАО Манотомь

Локализация концепции шлюза на примере ОАО Манотомь Презентация на тему Справедливость и равенство

Презентация на тему Справедливость и равенство Protection of environment

Protection of environment Статусы пассажиров. Служебные пассажиры

Статусы пассажиров. Служебные пассажиры Буквы Ч и Щ в суффиксах имён существительных

Буквы Ч и Щ в суффиксах имён существительных Отдыхаем на отлично

Отдыхаем на отлично