Слайд 2Введение

Одной из актуальных проблем в современной кардиологии остается проблема диагностики и

дифференциальной диагностики миокардитов.

Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью с жалобами на неприятные ощущения в области сердца , сердцебиение, одышку в покое и при физической нагрузке, головокружение, слабость, иногда повышение температуры тела до субфебрильных цифр, зачастую ставят врачей перед необходимостью проведения диагностического скрининга самых различных заболеваний.

Слайд 3Введение

Основной вопрос – являются ли вновь возникшие симптомы проявлением воспаления миокарда или

это другая патология?

Уровень диагностических возможностей за последние годы значительно вырос, но практические врачи не всегда осведомлены о возможностях современных методов диагностики воспалительного повреждения сердечной мышцы, которые позволяют проводить дифференциальную диагностику с другими синдромосходными некоронарогенными заболеваниями миокарда.

Слайд 4Введение

В первую очередь имеются в виду следующие заболевания:

дилатационная кардиомиопатия,

миокардитический кардиосклероз,

инфекционная (тонзиллогенная, одонтогенная),

токсическая (никотиновая, алкогольная),

дисгормональная (тиреотоксическая, климактерическая) миокардиодистрофия.

Слайд 5Введение

Кроме того, практикующему врачу необходимо ответить на ряд вопросов.

Клинические признаки миокардита

это – «свежее» воспаление или сочетание обострения «старого» воспаления и последствий предшествующих процессов в миокарде в виде миокардитического кардиосклероза?

Правильные ответы на поставленные вопросы позволят назначить адекватное лечение и предотвратить возможные осложнения заболевания.

Слайд 6 Определение

Миокардит - поражение сердечной мышцы, преимущественно воспалительного характера, обусловленное непосредственным

или опосредованным через иммунные механизмы воздействием инфекции, паразитарной или протозойной инвазии, химических и физических факторов, а также повреждение миокарда, возникающее при аллергических и аутоиммунных заболеваниях.

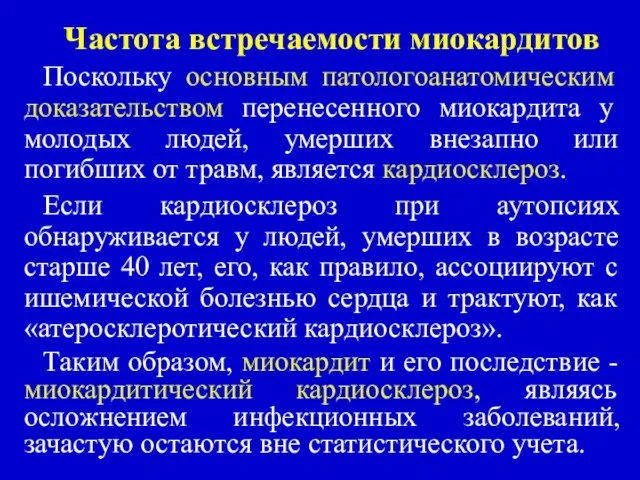

Слайд 7Частота встречаемости миокардитов

В кардиологических стационарах пациенты с диагнозом «миокардит» составляют не

более 1% от общего числа больных. Однако при аутопсии лиц молодого возраста, умерших внезапно или погибших от травм, признаки миокардита выявляются в 3-10% случаев. Воспалительные изменения в миокарде на аутопсиях, нередко имеют признаки хронического процесса, что подтверждается наличием выраженного кардиосклероза и, в ряде случаев, наличием возбудителя, ассоциируемого с хроническим характером воспаления.

Слайд 8

Частота встречаемости миокардитов

Одной из причин более частого, чем в официальной статистике, обнаружения

признаков воспалительного поражения сердца при аутопсиях является то, что миокардиты, диагностируемые в инфекционных стационарах на фоне острых заболеваний (гриппа, дифтерии, брюшного тифа, аденовирусной инфекции и др.) с вероятностью - от 3 до 15%, в окончательный статистический отчет, как правило, не включаются, поскольку фиксируются только основные заболевания.

Слайд 9Частота встречаемости миокардитов

При хронических инфекциях (боррелиоз, токсоплазмоз, системный хламидиоз) признаки воспалительного

поражения сердечной мышцы встречаются с еще большей вероятностью (от 10% до 20%) и по той же причине не включаются в статистические отчеты.

В ревматологических стационарах проявления миокардита обнаруживаются у 30-40% больных, но воспаление сердечной мышцы, являющееся одним из синдромов основного заболевания, также, как правило, не фиксируются в статистических отчетах.

Слайд 10Частота встречаемости миокардитов

Поскольку основным патологоанатомическим доказательством перенесенного миокардита у молодых людей,

умерших внезапно или погибших от травм, является кардиосклероз.

Если кардиосклероз при аутопсиях обнаруживается у людей, умерших в возрасте старше 40 лет, его, как правило, ассоциируют с ишемической болезнью сердца и трактуют, как «атеросклеротический кардиосклероз».

Таким образом, миокардит и его последствие - миокардитический кардиосклероз, являясь осложнением инфекционных заболеваний, зачастую остаются вне статистического учета.

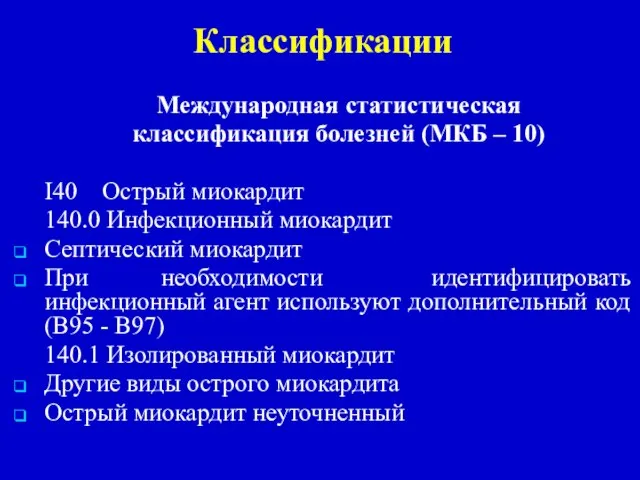

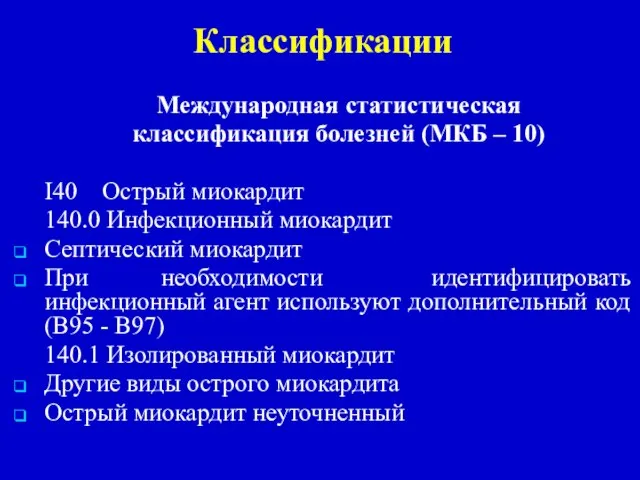

Слайд 11Классификации

Международная статистическая

классификация болезней (МКБ – 10)

I40 Острый миокардит

140.0 Инфекционный миокардит

Септический

миокардит

При необходимости идентифицировать инфекционный aгент используют дополнительный код (В95 - В97)

140.1 Изолированный миокардит

Другие виды острого миокардита

Острый миокардит неуточненный

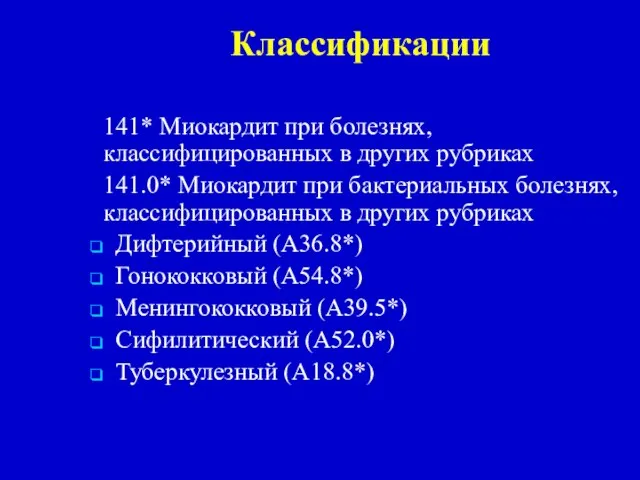

Слайд 12Классификации

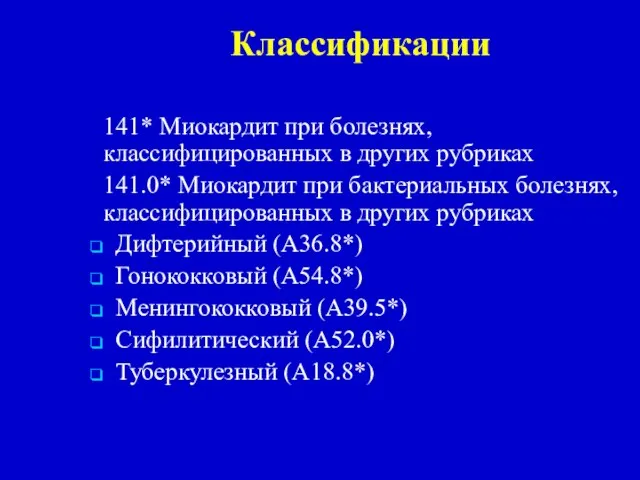

141* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках

141.0* Миокардит при бактериальных болезнях,

классифицированных в других рубриках

Дифтерийный (A36.8*)

Гонококковый (A54.8*)

Менингококковый (А39.5*)

Сифилитический (A52.0*)

Туберкулезный (A18.8*)

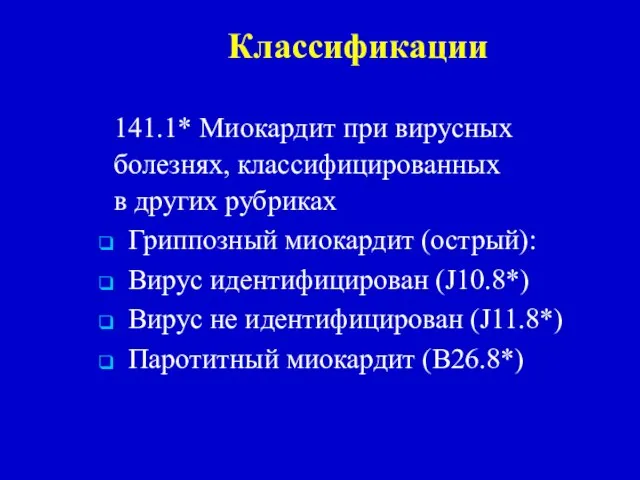

Слайд 13Классификации

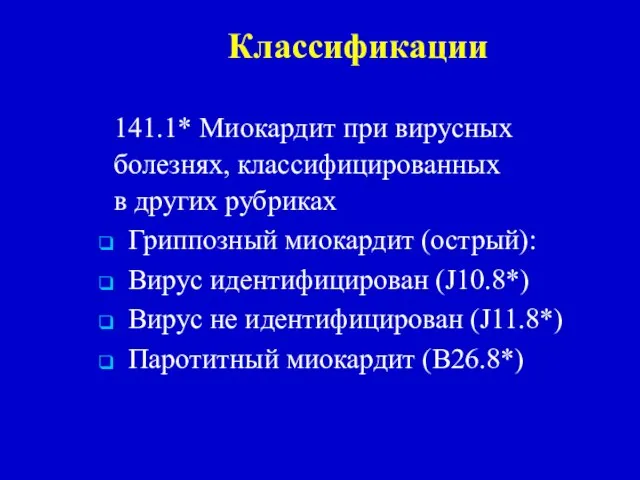

141.1* Миокардит при вирусных

болезнях, классифицированных

в других рубриках

Гриппозный миокардит (острый):

Вирус

идентифицирован (J10.8*)

Вирус не идентифицирован (J11.8*)

Паротитный миокардит (B26.8*)

Слайд 14Классификации

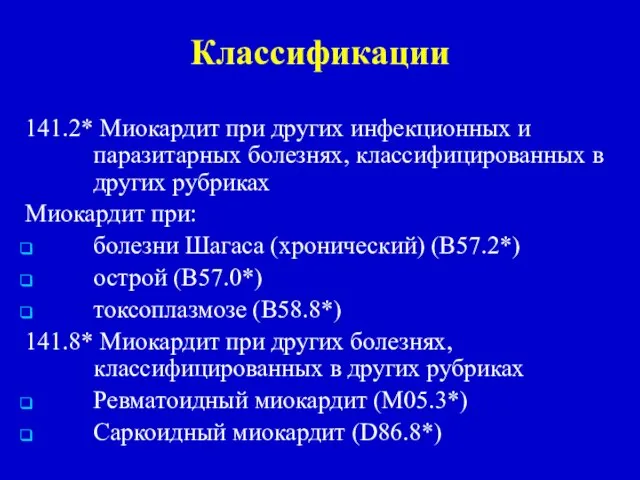

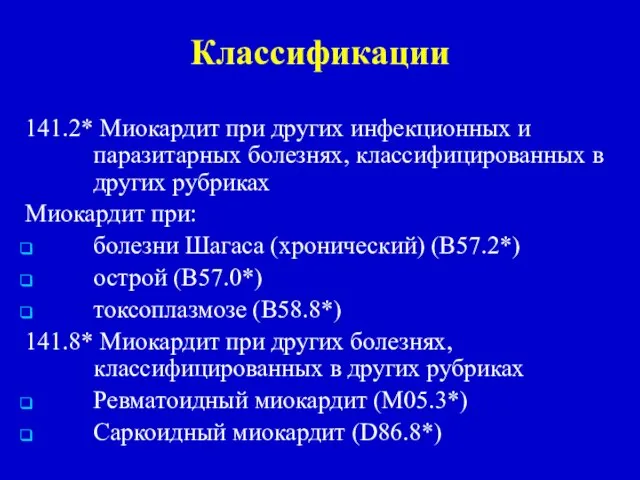

141.2* Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Миокардит

при:

болезни Шагаса (хронический) (B57.2*)

острой (B57.0*)

токсоплазмозе (B58.8*)

141.8* Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Ревматоидный миокардит (M05.3*)

Саркоидный миокардит (D86.8*)

Слайд 15Классификации

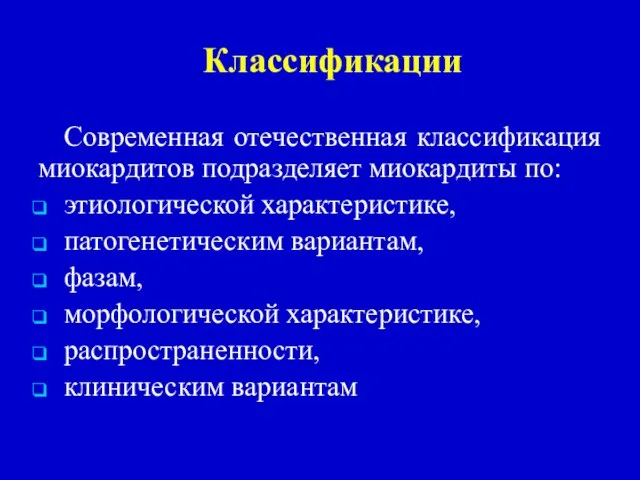

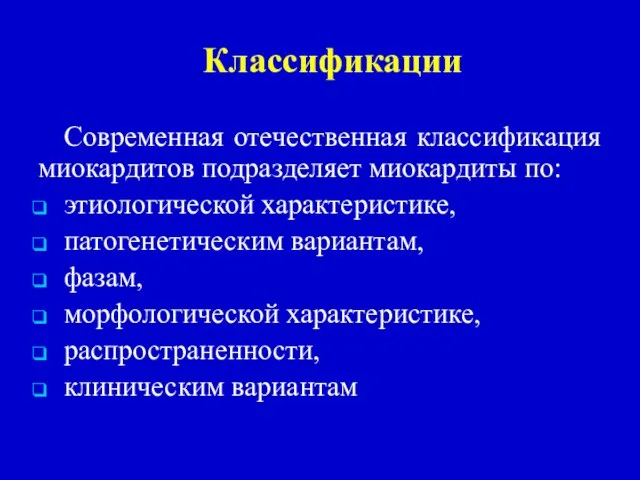

Современная отечественная классификация миокардитов подразделяет миокардиты по:

этиологической характеристике,

патогенетическим вариантам,

фазам,

морфологической характеристике,

распространенности,

клиническим вариантам

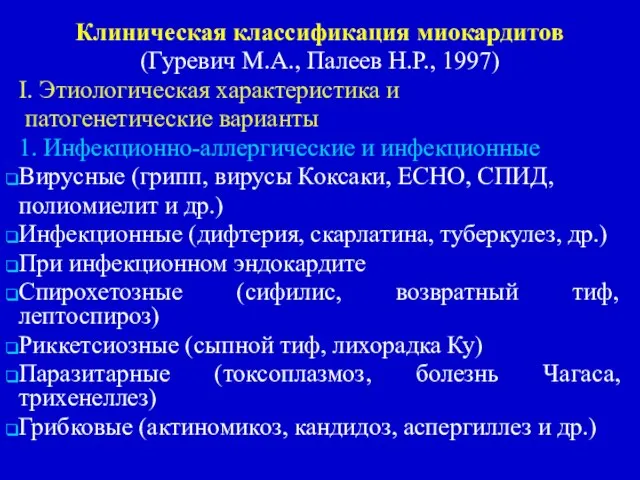

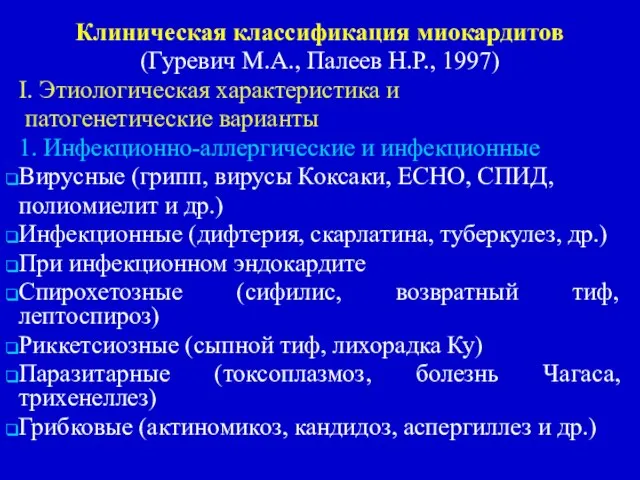

Слайд 16Клиническая классификация миокардитов

(Гуревич М.А., Палеев Н.Р., 1997)

I. Этиологическая характеристика и

патогенетические варианты

1.

Инфекционно-аллергические и инфекционные

Вирусные (грипп, вирусы Коксаки, ЕСНО, СПИД,

полиомиелит и др.)

Инфекционные (дифтерия, скарлатина, туберкулез, др.)

При инфекционном эндокардите

Спирохетозные (сифилис, возвратный тиф, лептоспироз)

Риккетсиозные (сыпной тиф, лихорадка Ку)

Паразитарные (токсоплазмоз, болезнь Чагаса, трихенеллез)

Грибковые (актиномикоз, кандидоз, аспергиллез и др.)

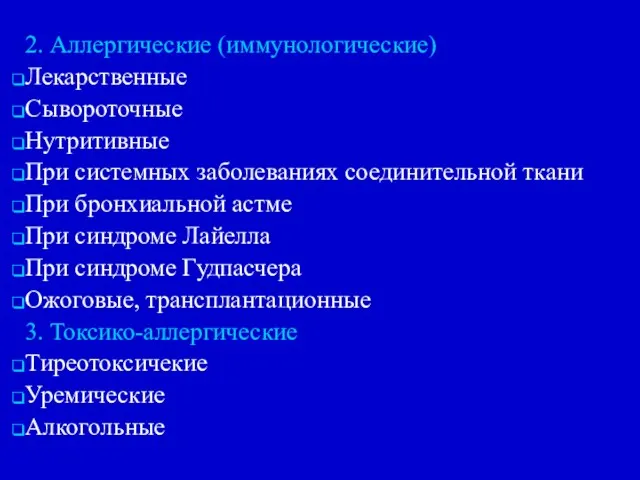

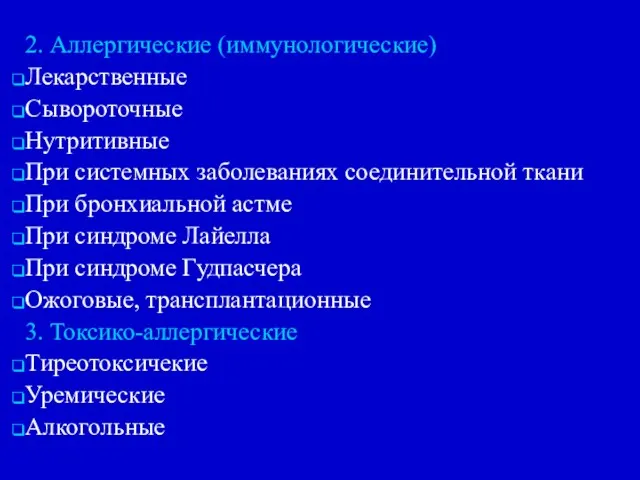

Слайд 172. Аллергические (иммунологические)

Лекарственные

Сывороточные

Нутритивные

При системных заболеваниях соединительной ткани

При бронхиальной астме

При синдроме Лайелла

При синдроме

Гудпасчера

Ожоговые, трансплантационные

3. Токсико-аллергические

Тиреотоксичекие

Уремические

Алкогольные

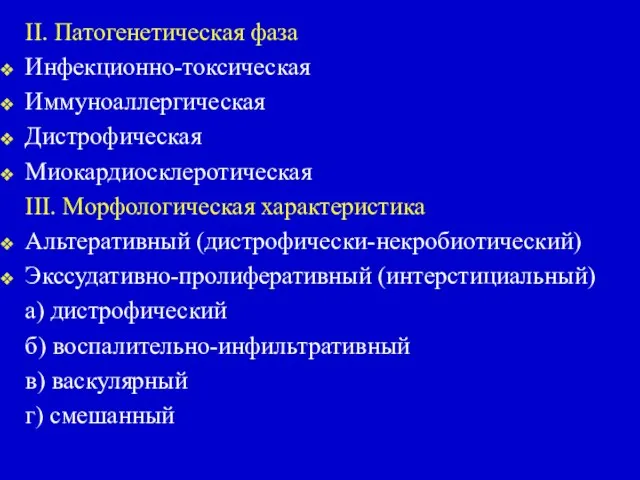

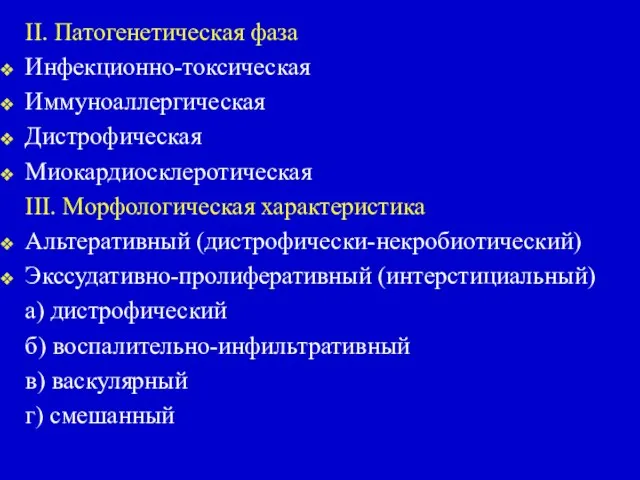

Слайд 18II. Патогенетическая фаза

Инфекционно-токсическая

Иммуноаллергическая

Дистрофическая

Миокардиосклеротическая

III. Морфологическая характеристика

Альтеративный (дистрофически-некробиотический)

Экссудативно-пролиферативный (интерстициальный)

а) дистрофический

б) воспалительно-инфильтративный

в) васкулярный

г) смешанный

Слайд 19

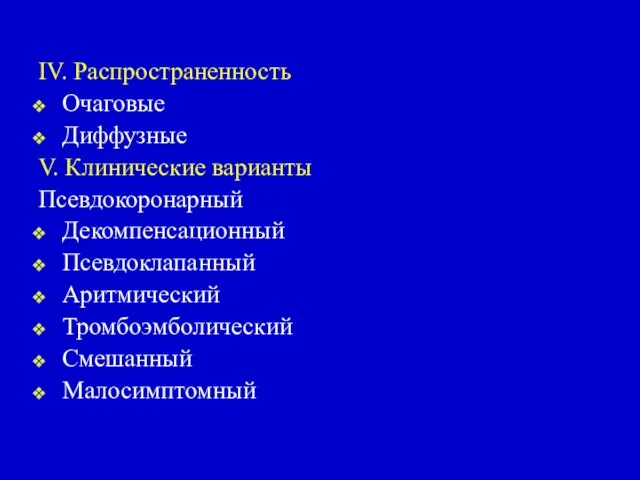

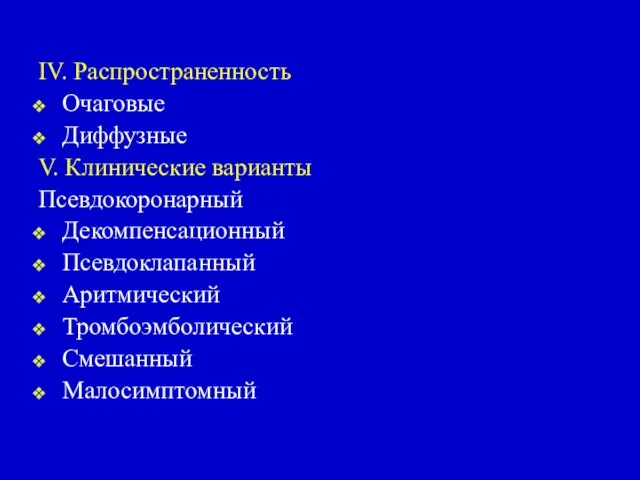

IV. Распространенность

Очаговые

Диффузные

V. Клинические варианты

Псевдокоронарный

Декомпенсационный

Псевдоклапанный

Аритмический

Тромбоэмболический

Смешанный

Малосимптомный

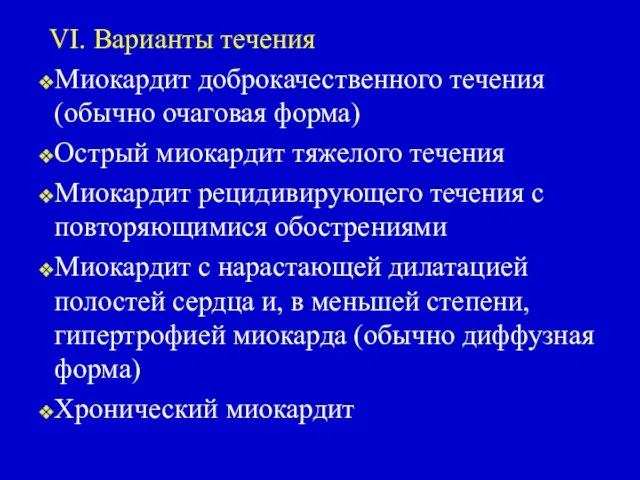

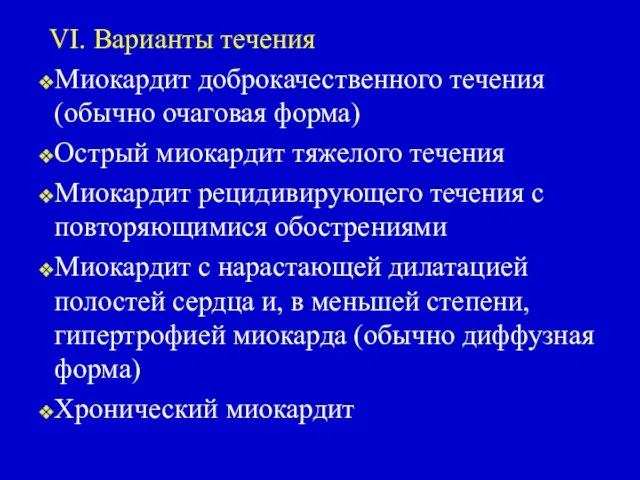

Слайд 20VI. Варианты течения

Миокардит доброкачественного течения (обычно очаговая форма)

Острый миокардит тяжелого течения

Миокардит рецидивирующего

течения с повторяющимися обострениями

Миокардит с нарастающей дилатацией полостей сердца и, в меньшей степени, гипертрофией миокарда (обычно диффузная форма)

Хронический миокардит

Слайд 21Классификации

Данная классификация позволяет описать большинство вариантов воспалительного заболевания сердца.

В практическом отношении

представляется важным подразделять все миокардиты но клиническому течению на острые и хронические, а с позиций этиологии и патогенеза на инфекционно- и неинфекционно-обусловленные, поскольку именно эти отличия в основном определяют прогноз и тактику лечения заболевания.

Кроме того, целесообразно в диагнозе обозначать, имеет миокардит первичный характер или же он развивается на фоне другого воспалительного процесса (системного или локализованного), то есть является вторичным.

Слайд 22Классификации

Острые миокардиты, которые имеют отчетливые начало и конец заболевания, как правило, обусловлены

инфекционным процессом или острыми интоксикациями.

Чаще всего они развиваются на фоне других иифекционно-воспалительных процессов, как системного характера (например, так называемые «детские инфекции» - корь, ветряная оспа), так и преимущественно локализованного характера (острые пневмонии).

Слайд 23Клиника

Наиболее вероятными стойкими осложнениями острых миокардитов могут быть нарушения сердечного ритма (обычно

- экстрасистолия).

Если клинические и (или) лабораторные критерии воспаления сердечной мышцы сохраняются более полугода, данное течение миокардита может быть признано хроническим.

При всей условности градаций, согласно традиционным в медицине критериям представляется правомочным выделение и «затяжного» характера течения данного заболевания, если оно длится от 3 до 6 месяцев.

Слайд 24Терминология

Обычно для обозначения хронических инфекционно-обусловленных миокардитов используют термин «инфекционно-аллергический миокардит».

Термин «инфекционно-аллергический миокардит»

нельзя не признать правомочным, поскольку он отражает суть этиологии данного патологического процесса - наличие инфекции и его патогенеза - иммунный ответ.

Слайд 25Терминология

Использование термина «хронический миокардит» нельзя считать абсолютно бесспорным, поскольку в значительном числе

случаев не исключается практически полное прекращение процесса воспаления в миокарде с исходом в фиброз.

Развитие фиброза в миокарде во многом обусловливает яркость клинической картины и длительный характер течения заболевания.

Однако современные данные свидетельствуют о том, что наряду с иммунным механизмом, существуют другие важные особенности патогенеза хронического миокардита.

Слайд 26Этиология и патогенез

Важным является то, что именно внутриклеточные возбудители являются основной причиной

хронического течения миокардитов.

После проникновения вируса в клетку угнетается функция клеток-хозяев, что связано с биосинтезом и репликацией вирусов.

В ответ на проникновение вируса в организм и сердечную мышцу активизируются защитные механизмы. Увеличивается выработка интерферонов, которые сдерживают проникновение вируса в неповрежденные кардиомиоциты, активируются макрофаги, Т- и В-лимфоциты и моноциты.

Слайд 27Этиология и патогенез

Все возбудители могут быть разделены на две большие группы:

внеклеточные

- те, которым для развития не требуется проникновение в кардиомиоцит,

внутриклеточные - те, которые проникают в кардиомиоцит.

Среди внеклеточных возбудителей наиболее частыми являются Staphilococcus aureus и энтерококки.

Cреди внутриклеточных - вирусы (Коксаки В, герпеса, Эпштейна-Барра), хламидии и риккетсии.

Наибольшей кардиотропностью обладают вирусы.

Слайд 28Этиология и патогенез

Воспалительное поражение миокарда может быть вызвано практически всеми патогенными для

человека возбудителями (вирусами, микробами, риккетсиями, грибками и простейшими).

Острое воспаление миокарда в основном связано с непосредственным воздействием инфекционных агентов на сердечную мышцу, хроническое - с прямым патологическим влиянием инфекции и с ее опосредованным воздействием на миокард через иммунные механизмы.

Слайд 29Этиология и патогенез

Инфекционный процесс, приводящий к формированию хронических миокардитов, чаще всего имеет

генерализованный характер и обусловлен возбудителями, развивающимися внутриклеточно Внутриклеточные возбудители являются основной причиной хронического течения миокардитов.

После проникновения вируса в клетку угнетается функция клеток-хозяев, что связано с биосинтезом и репликацией вирусов.

В ответ на проникновение вируса в организм и сердечную мышцу активизируются защитные механизмы. Увеличивается выработка интерферонов, которые сдерживают проникновение вируса в неповрежденные кардиомиоциты, активируются макрофаги, Т- и В-лимфоциты и моноциты.

Слайд 30Этиология и патогенез

Активированные лейкоциты фиксируются на поверхности поврежденных вирусом кардиомиоцитов посредством адгезивных

молекул.

После адгезии на поверхности миоцита цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-киллеров последние выделяют перфорин, находящийся в цитоплазматических гранулах, который инициирует развитие цитолиза поврежденной клетки.

Адгезивные молекулы после взаимодействия с цитотоксическими Т-лимфоцитами могут приобретать свойства неоантигенов.

Слайд 31Этиология и патогенез

Некоторые кардиальные белки, например, митохондриальный переносчик АДФ/АТФ (аденозин-нуклеотидный транслокатор) по

своей структуре близки к белкам мембран вирусов и бактерий и в силу этого также могут приобретать свойства аутоантигенов.

Слайд 32Этиология и патогенез

Некоторые кардиальные белки, например, митохондриальный переносчик АДФ/АТФ (аденозин-нуклеотидный транслокатор) по

своей структуре близки к белкам мембран вирусов и бактерий и в силу этого также могут приобретать свойства аутоантигенов.

Слайд 33Этиология и патогенез

Таким образом, адгезивные молекулы, аденозин-нуклеотидный транслокатор и другие белки цитоскелета

(актин, миозин, десмин, виметин и др., а также β-адренорецепторы) начинают выступать, как кардиальные антигены или неоантигены.

Их экспрессия провоцирует выработку Т- и В-лимфоцитов и специфических аутоантител (антитела к митохондриям, адренорецепторам, актину, миозину, транспортным белкам АТФ).

Иммунный ответ, направленный на ограничение репликации вируса в миокарде и его элиминацию, может приводить к аутоиммунным реакциям и хронизации воспаления.

Слайд 34

Этиология и патогенез

Возбудитель, спровоцировавший аутоиммунный каскад, может быть либо фагоцитированным и элиминироваться,

либо остаться персистировать в миокарде.

Некоторые вирусы и внутриклеточные микроорганизмы (вирусы герпеса, Эпштейна-Барра, гепатита В и С, токсоплазмы, хламидии) способны к длительной латентной персистенции, что запускает патологический круг с повторным поражением миоцитов и последующими аутоиммунными реакциями.

Слайд 35Этиология и патогенез

В течение многих месяцев или лет в патологический процесс, связанный

с персистенцией возбудителя и аутоиммунными реакциями, вовлекаются все новые кардиомиоциты, а на месте предшествующего воспаления формируется миокардитический кардиосклероз.

Следоывательно, основными особенностями, обусловливающими развитие именно хронического, а не острого варианта воспаления миокарда являются:

внутриклеточный характер возбудителя, способный персистировать в ткани миокарда;

развитие аутоиммунных реакций (сенсибилизация лимфоцитов к ткани миокарда, с увеличением выработки антикардиальных антител и α- ФНО).

Слайд 36Этиология и патогенез

Возбудитель, спровоцировавший аутоиммунный каскад, может быть фагоцитированным и элиминироваться или

остаться персистировать в миокарде.

Некоторые вирусы и внутриклеточные микроорганизмы (вирусы герпеса, Эпштейна-Барра, гепатита В и С, токсоплазмы, хламидии) способны к длительной латентной персистенции, что запускает патологический круг с повторным поражением миоцитов и последующими аутоиммунными реакциями.

Слайд 37

Этиология и патогенез

Большую роль в развитии патологического иммунного ответа играют провоспалительные цитокины,

которые вырабатываются иммунокомпетентными клетками.

Провоспалительные цитокины обеспечивают мобилизацию и активацию клеток - участников воспаления. При миокардитах большое патогенетическое значение имеет цитокин интерлейкин-8 (Ил-8), который усиливает адгезию нейтрофилов и цитотоксических лимфоцитов на клетках эндотелия и миокарда и их дегрануляцию.

Слайд 38

Этиология и патогенез

Важным является то, что фиброз, вызванный активацией α-ФНО в миокарде,

может иметь не только заместительный (на месте погибших кардиомиоцитов), но и избыточный характер, поскольку периваскулярный и околоклеточный процессы не имеют физиологической роли, а носят патологический характер.

В многочисленных исследованиях было доказано, что α- ФНО также может самостоятельно вызывать повреждение миокарда. В ходе иммунных реакций в миокарде высвобождаются многие биологически активные вещества (простагландины, кинины, серотонин, гистамин, ацетилхолин и др.), способствующие повышению проницаемости сосудов и вызывающие отек, геморрагии и гипоксию.

Слайд 39Алгоритм диагностики

Несмотря на множество клинических симптомов, изменений лабораторных и инструментальных показателей, в

большом числе случаев диагноз устанавливается лишь после тщательного анализа результатов обследования, при этом существенное значение имеют опорные клинико-инструментальных критерии заболевания.

Наиболее известными являются схемы клинико-инструментальной диагностики миокардита NYHA (1964, 1973) и J.H. Сооdwin.

Слайд 40Алгоритм диагностики

На начальном этапе диагностики можно пользоваться схемой клинической диагностики миокардитов, предложенной

Нью-Йоркской ассоциацией кардиологов (NYHA 1964, 1973).

Однако следует учесть, что этому диагностическому алгоритму около 35 лет и основывается он на косвенных клинико-инструментальных критериях.

Слайд 41Алгоритм диагностики

По этим алгоритмам диагноз устанавливается на основе комбинации неспецифических клинико-лабораторных и

инструментальных критериев воспаления и синдрома поражения миокарда при наличии перенесенной инфекции.

Однако они не лишены существенных недостатков, поскольку не позволяют судить о протяженности воспалительной инфильтрации и наличии миокардитического кардиосклероза.

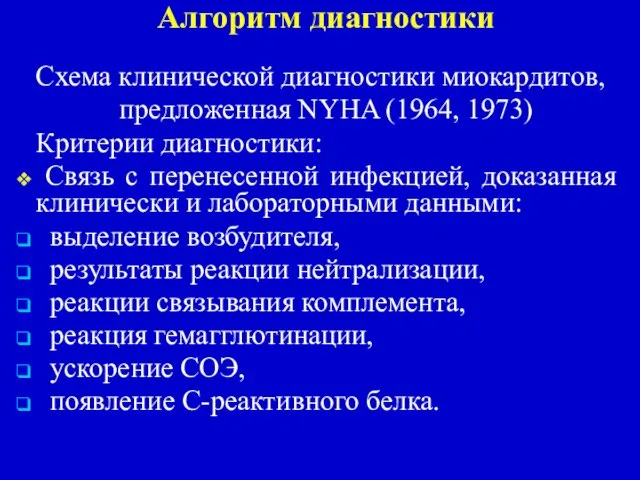

Слайд 42Алгоритм диагностики

Схема клинической диагностики миокардитов,

предложенная NYHA (1964, 1973)

Критерии диагностики:

Связь с

перенесенной инфекцией, доказанная клинически и лабораторными данными:

выделение возбудителя,

результаты реакции нейтрализации,

реакции связывания комплемента,

реакция гемагглютинации,

ускорение СОЭ,

появление С-реактивного белка.

Слайд 43Алгоритм диагностики

Схема клинической диагностики миокардитов,

предложенная NYHA (1964, 1973)

Критерии диагностики:

Признаки поражения

миокарда

Большие признаки:

патологические изменения на ЭКГ (нарушения реполяризации, нарушения ритма и проводимости);

повышение концентрации в крови кардиоселективных ферментов и белков (КФК, КФК-МВ, ЛДГ, тропонин Т);

увеличение размеров сердца по данным рентгенографии или эхокардиографии;

застойная недостаточность кровообращения;

кардиогенный шок.

Слайд 44Алгоритм диагностики

Схема клинической диагностики миокардитов,

предложенная NYHA (1964, 1973)

Критерии диагностики:

Признаки поражения

миокарда

Малые признаки:

тахикардия (иногда брадикардия);

ослабление первого тона;

ритм галопа.

Диагноз миокардита правомочен при сочетании предшествующей инфекции с одним большим и двумя малыми признаками.

Слайд 45Алгоритм диагностики

Схема обследования больных состоит из четырех комплексов методов, сгруппированных в диагностические

направления:

верификация повреждения кардиомиоцитов и иммунного воспаления;

верификация нарушения электрической и механической функций сердца;

выявление воспалительной инфильтрации (и ее протяженности) и фиброза в миокарде;

выявление этиологических факторов (обнаружение вирусов и бактерий, очагов хронической инфекции).

Слайд 46Алгоритм диагностики

Основой для начала диагностических исследований является постановка предварительного диагноза миокардита на

основании данных анализа жалоб, анамнеза и физикального обследования.

Окончательный диагноз устанавливался при исключении других синдромосходных заболеваний (ИБС, невоспалительные кардиомиопатии, ревматическое поражение сердца, соединительнотканные дисплазии, пороки сердца, миокардиодистрофии на фоне эндогенных интоксикаций, эндокринной патологии, анемий и др.).

Слайд 47Клиника

Клиническая картина заболевания зависит от выраженности воспаления и миокардитического кардиосклероза и варьирует

от малосимптомного течения до жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма, тяжелой ХСН и внезапной смерти.

Острый миокардит развивается во время инфекционного процесса в организме.

Хроническое воспаление мышцы сердца начинается отчетливо через 2-3 недели после перенесенной инфекции, но чаще больные затрудняются указать время начала заболевания, но при этом все же связывают ухудшение состояния на фоне переносимых инфекций или переохлаждений.

Слайд 48Клиника

Миокардиты характеризуются наличием большого количества жалоб у пациентов и сопровождаются разнообразными

нарушениями сердечного ритма, а также развитием не связанной с поражением клапанного аппарата ХСН.

Основные жалобы:

боли в области сердца различной интенсивности, локализации и продолжительности, возникающие у 50-80% больных,

сердцебиение (30-70%),

перебои в работе сердца (25-60%),

одышка при физической нагрузке и в покое (40-60%),

рецидивирующая субфебрильная лихорадка (10-25%),

отеки на нижних конечностях (5-15%)

Слайд 49Клиника

При объективном обследовании выявляют:

бледность кожных покровов (30-50%),

акроцианоз (5-10%),

лимфоаденопатия (20-40%),

увеличение размеров сердца (10-30%),

тахикардия (20-50%),

приглушение сердечных тонов (10-30%),

ритм галопа (5-20%).

Слайд 50Клиника

Уровень АД зависит от степени поражения миокарда и от его исходных значений.

При тяжелом поражении мышцы сердца САД понижается, а ДАД повышается. В период выздоровления АД может повышаться (как САД, так и ДАД).

Признаки ХСН выявляются у 15-36% больных миокардитом.

При хроническом воспалительном поражении миокарда проявления ХСН связаны с протяженностью лейкоцитарной инфильтрации в миокарде, патологическим ремоделированием ЛЖ (увеличением диастолических размеров сердца и индекса массы миокарда) и выраженностью миокардитического кардиосклероза .

Слайд 51Особенности течения

Острый миокардит может иметь и исключительно первичный характер. В таких

случаях в воспалительный процесс нередко вовлекаются листки перикарда, и на первый план в клинической картине выходит перикардит.

Как правило, острые миокардиты, несмотря на яркие клинические проявления, обусловленные тотальным вовлечением в патологический процесс сердца (вплоть до развития кардиогенного шока), в случае прекращения воспалительного процесса имеют благоприятный исход и не приводят к развитию ХСН.

Слайд 52Дифференциальная диагностика

Следует отметить, что для миокардитического кардиосклероза, дилатационной кардиомиопатии и дистрофии миокарда

зачастую характерны одни и те же признаки, за исключением непосредственной связи с перенесенной инфекцией и лабораторных признаков воспалительной реакции, однако у этих пациентов могут быть очаги хронической инфекции (одонтогенная инфекция, хронический тонзиллит или гайморит), что не исключает воспалительного поражения сердечной мышцы.

Слайд 53Дифференциальная диагностика

Поэтому для практической работы крайне необходимы высокоинформативные, специфичные только для миокардита

инструментальные признаки, способные показать выраженность воспаления в миокарде и определить его последствия в виде миокардитического кардиосклероза.

Слайд 54Инструментальная диагностика

На рентгенограмме органов грудной клетки у 15-30% больных миокардитом отмечается увеличение

тени сердца и усиление легочного рисунка за счет венозного застоя, что косвенно свидетельствует о снижении сократительной способности миокарда.

Изменения, выявляемые при электрокардиографии ЭКГ изменения при миокардитах наблюдаются у 50-90% больных, они неспецифичны и могут быть обусловлены как воспалительной инфильтрацией, так и миокардитическим кардиосклерозом и дистрофией кардиомиоцитов.

Слайд 55Инструментальная диагностика

В зависимости от локализации воспалительного процесса отмечается значительная вариабельность изменений на

ЭКГ.

Суточное мониторирование ЭКГ позволяет регистрировать у больных миокардитом преходящие нарушения ритма и проводимости.

Если патологические изменения на ЭКГ регистрируются в 30-50% случаев, то при проведении суточного мониторировация ЭКГ они выявляются у 70-90% больных.

Слайд 56Инструментальная диагностика

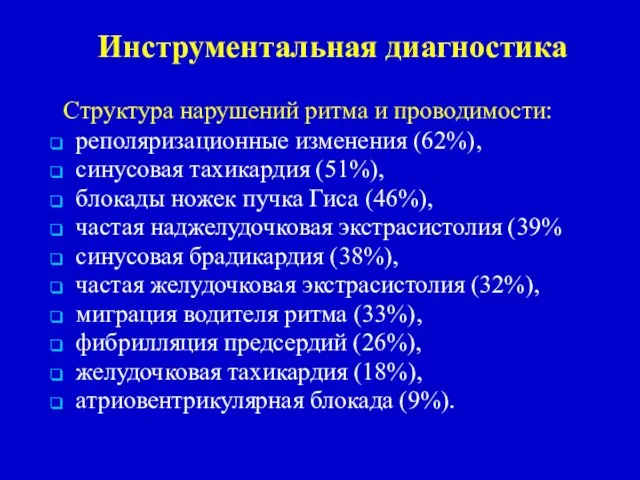

Структура нарушений ритма и проводимости:

реполяризационные изменения (62%),

синусовая тахикардия (51%),

блокады ножек пучка Гиса (46%),

частая наджелудочковая экстрасистолия (39%

синусовая брадикардия (38%),

частая желудочковая экстрасистолия (32%),

миграция водителя ритма (33%),

фибрилляция предсердий (26%),

желудочковая тахикардия (18%),

атриовентрикулярная блокада (9%).

Слайд 57Инструментальная диагностика

Установлено, что одни нарушения ритма и проводимости связаны преимущественно с признаками

воспаления, а другие - с преобладанием процессов фиброза.

В дебюте воспаления миокарда более характерными являются атриовентрикулярная блокада, синусовая тахикардия и миграция водителя ритма.

В развернутой стадии процесса - наджелудочковая и желудочковая экстрасистолии и желудочковая тахикардия.

Для рецидивов воспаления на фоне выраженного фиброза - блокады ножек пучка Гиса (нередко транзиторного характера).

Слайд 58Инструментальная диагностика

В редких случаях (0,5-3%) миокардит может стать причиной развития крупных очагов

некроза.

В подобных случаях на ЭКГ в динамике отмечаются изменения, характерные для развития крупноочагового некроза миокарда в соответствующих отведениях (формируется патологический комплекс QS)

Слайд 59Инструментальная диагностика

Изменения, выявляемые при ЭхоКГ

Косвенными признаками воспалительного поражения миокарда могут являться дилатация

камер сердца (кардиомегалия), снижение систолической функции (фракции выброса - ФВ) и наличие жидкости в полости перикарда. Дилатация камер сердца может быть равномерной или аневризматической.

Аневризматическое расширение левого желудочка (ЛЖ) при миокардитах в основном связано с развитием крупноочагового миокардитического кардиосклероза. Увеличение систолических и диастолических размеров ЛЖ может сопровождается компенсаторной гипертрофией миокарда.

Слайд 60Инструментальная диагностика

Изменения, выявляемые при ЭхоКГ

Важным показателем, позволяющим объективно отслеживать увеличение камер сердца

при динамическом наблюдении, является индекс сферичности.

В норме он составляет 1,8-1,6; снижение этого показателя в динамике ниже 1,5 свидетельствует о прогрессирующей дилатации ЛЖ.

При воспалительном поражении миокарда в 10-20% случаев на ЭхоКГ выявляется сопутствующий перикардит в виде сепарации листов перикарда в систолу.

Редко перикардит бывает «сухим» (1-3%) с характерными аускультативными феноменами, в основном это экссудативный перикардит с незначительным количеством жидкости (с расхождение листов перикарда в области задней стенки ЛЖ до 1,0 см).

Слайд 61Инструментальная диагностика

В 25-40% случаев у больных миокардитом снижается систолическая функция ЛЖ (ФВ),

а изменение диастолической функции ЛЖ выявляется у 35-50%.

Расширение камер сердца и систолическая дисфункция в большей степени зависят от длительности заболевания и выраженности миокардитического кардиосклероза и, в меньшей степени, - от воспалительной инфильтрации.

Нарушение диастолической функции ЛЖ при миокардите отмечается при комбинации нескольких факторов: воспалительной инфильтрации в миокарде, миокардитического кардиосклероза и увеличении индекса массы миокарда ЛЖ.

Слайд 62

Лабораторная диагностика

Доказательство повреждения кардиомиоцитов

и наличия иммуновоспалительного процесса

Воспаление сердечной мышцы влечет за собой

изменение биохимических и иммунологических показателей крови.

Отмечается повышение концентрации кардиоспецифических ферментов и белков миокарда: креатинфосфокиназы (КФК), ее сердечного изоэнзима (КФК-МВ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), трононина Т и I.

Учитывая то, что разрушение кардиомиоцитов при миокардитах не столь значительно, как например, при инфаркте миокарда, повышение КФК, КФК-МВ и ЛДГ выявляется только у 25-40% больных.

Слайд 63

Лабораторная диагностика

Доказательство повреждения кардиомиоцитов

и наличия иммуновоспалительного процесса

У больных миокардитом отмечается изменение белкового

состава крови:

α-, β- и γ-глобулинов, повышается концентрация сиаловой кислоты, С-реактивного белка, фибриногена.

Повышение биохимических маркеров воспаления отмечается у 25-60% больных миокардитом, но, как правило, затрагивает только 1-2 лабораторных теста.

У больных миокардитом отмечается изменение белкового состава крови: α-, β- и γ-глобулинов, повышается концентрация сиаловой кислоты, С-реактивного белка, фибриногена.

Слайд 64

Лабораторная диагностика

Доказательство повреждения кардиомиоцитов

и наличия иммуновоспалительного процесса

Одним из наиболее чувствительных лабораторных тестов

считается реакция торможения миграции лимфоцитов (РТМЛ) с сердечным антигеном, которая изменяется у 70% больных. При миокардите увеливается содержание продуктов перекисного окисления липидов и снижается уровень антиоксидантных ферментов в периферической крови. При миокардите чувствителен тест дегрануляции базофилов (ТДБ), отражающий процентное содержание дегранулированных форм в периферической крови.

Слайд 65Лабораторная диагностика

Важно в диагностическом процессе использовать иммунологические тесты, свидетельствующие о поражении миокарда,

т.к. иммунные изменения сохраняются достаточно длительное время - до 1,5 лет и более.

У 40% больных миокардитом в сыворотке крови выявляются кардиальные антигены (являющиеся аутоантигенами), которые циркулируют до 4 месяцев, а у 70% пациентов выявляются антикардиальные антитела к различным белкам цитоскелета кардиомиоцита, находящиеся в циркуляции до 1,5 лет.

Слайд 66Лабораторная диагностика

Отмечается гиперчувствительность лимфоцитов к ткани миокарда, которая может быть выявлена в

реакции торможения миграции лимфоцитов с кардиальным антигеном (РТМЛ).

Из неспецифических иммунологических тестов целесообразно отслеживать повышение концентрации интерлейкинов 1β, 8, 10, α-ФНО, адгезивных молекул, IgM, IgG, IgA и ЦИК, которые являются показателями острого или хронического иммунного воспаления.

Слайд 67

Лабораторная диагностика

Изменения лабораторных и иммунологических тестов при хроническом воспалительном процессе в мышце

сердца протекают стадийно.

Начальная стадия заболевания (длительность 10±5 мес.) характеризуется распространенной лейкоцитарной инфильтрацией в миокарде без нарушения перфузии (кардиосклероз пока не выражен) и сопровождается повышением концентрации кардиоселективных ферментов, биохимических маркеров воспаления, высвобождением и поступлением в кровоток кардиальных антигенов, а также - минимальным уровнем спонтанной и индуцированной продукции α-ФНО при максимальном индексе стимуляции Ил-8.

Слайд 68Инструментальная диагностика

Следующая стадия заболевания (длительность 18±9 мес.) связана со специфическим иммунным ответом

на кардиальные антигены, при этом отмечается накопление в циркуляции специфических антикардиальных антител и сенсибилизированных к кардиальному антигену лимфоцитов.

Этой стадии хронического миокардита соответствует ограниченный характер накопления меченых лейкоцитов в миокарде и появление фиброза.

Слайд 69Инструментальная диагностика

Третья стадия (длительность 32±12 мес.) характеризуется отчетливым развитием фиброза при минимальной

воспалительной инфильтрации в сердечной мышце.

Для этой стадии миокардита типично наличие в крови специфических антител к миокарду, повышение спонтанной и индуцированной продукции α-ФНО при минимальном Ил-8. При этом параллельно отмечаются нарушение систолической, диастолической функции ЛЖ, реполяризационные изменения и блокады ножек пучка Гиса.

Слайд 70Инструментальная диагностика

Верификация воспаления и фиброза в миокарде

При остром миокардите воспаление,

дистрофия и кардиосклероз являются последовательными процессами.

При миокардитах хронического течения воспаление дистрофия и кардиосклероз, за исключением самой ранней стадии процесса, являются параллельными патологическими процессами, происходящими в миокарде. Так, в одном гистологическом препарате можно обнаружить все эти изменения одновременно.

Слайд 71Инструментальная диагностика

Верификация воспаления и фиброза в миокарде

Выраженность (протяженность) воспалительной инфильтрации во

многом определяется фазой воспалительного процесса. Она имеет максимальную распространенность (что соответствует понятию «диффузный миокардит») в дебюте заболевания и в период его рецидивов.

Стихание же клинических проявлений воспалительного процесса сопровождается значительным сокращением площади инфильтрации в миокарде и ее своеобразным «рассыпанием» на отдельные зоны, что, соответствует понятию «очаговый миокардит».

Слайд 72Инструментальная диагностика

Верификация воспаления и фиброза в миокарде

Определение соотношения выраженности процессов воспаления

и кардиосклероза важно, так как клиническая картина хронического миокардита в значительной степени зависит от их баланса.

Миокардит без выраженного кардиосклероза, особенно у больных молодого возраста, очень часто протекает малосимптомно (незначительные кардиалгии, изменение кардиоселективных ферментов и нарушения ритма), а манифестировать заболевание может только при его значимом развитии.

Слайд 73Инструментальная диагностика

Верификация воспаления и фиброза в миокарде

При миокардите могут обнаруживаться признаки

невоспалительных форм поражения миокарда, на первый план выходят проявления ХСН, что существенно затрудняет диагностику.

Референтными методами обнаружения воспаления и фиброза являются методы морфометрии миокарда:

биопсия эндомиокарда с последующим гистологическим изучением микропрепаратов;

томосцинтиграфия миокарда с «воспалительными» и кардиотропными радиофармпрепаратами;

магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием и ультразвуковая денситометрия

Слайд 74Эндомиокардиальная биопсия

Одним из методов диагностики воспалительной инфильтрации и фиброза в мышце сердца

является эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ).

Для морфологического подтверждения диагноза считается необходимым взять от 3 до 7 биоптатов сердца (но не менее 3).

При миокардитах в биоптатах сердца обнаруживаются специфические и неспецифические изменения.

Основным морфологическим признаком воспаления является клеточная инфильтрация, которая может состоять из лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов и гистиоцитов.

Слайд 75Эндомиокардиальная биопсия

Помимо воспалительной инфильтрации, в биоптатах можно выявить неспецифические изменения:

отек межклеточного

пространства,

полнокровие сосудов микроциркуляторного русла,

набухание эндотелия,

дистрофические изменения кардиомиоцитов,

миокардитический кардиосклероз.

Слайд 76

Эндомиокардиальная биопсия

Оценку результатов биопсии сердца проводят по критериям Далласской морфологической классификации миокардита.

При

первичной эндомиокардиальной биопсии различают:

а) активный миокардит с фиброзом или без фиброза;

6) пограничный миокардит с фиброзом

или без фиброза (в этом случае возможна повторная биопсия);

в) отсутствие миокардита.

Слайд 77

Эндомиокардиальная биопсия

При повторной эндомиокардиальной биопсии выделяют:

а) продолжающийся миокардит с фиброзом или

без него;

б) разрешающийся миокардит с фиброзом или без него;

в) разрешившийся миокардит с фиброзом или без него.

Количественные морфометрические критерии

активного миокардита заключаются в обнаружении 14 лимфоцитов и более в поле зрения (при увеличении микроскопа в 400 раз),

пограничного - от 5 до 14 клеток воспаления в поле зрения,

при отсутствии миокардита - в поле зрения находят менее 5 клеток.

Слайд 78

Эндомиокардиальная биопсия

В соответствии с Марбургским соглашением Комитета экспертов ВОЗ (1997) рекомендовано выделять:

активный миокардит с фиброзом или без фиброза,

хронический миокардит с фиброзом или без него,

отсутствие миокардита.

Отличие новых морфологических критериев от Далласских заключается в том, что оценка гистологического препарата проводится не в одном поле зрения, а на площади 1 мм2, т.е. количество клеток воспаления при активном миокардите должно быть не менее 14 на площади 1 мм2.

Слайд 79

Эндомиокардиальная биопсия

Следует учитывать, что ЭМБ не дает полной гарантии постановки диагноза, поскольку

достаточно высока вероятность забора неизмененной ткани и получения «ложно-отрицательного» результата.

Опыт многих авторов показывает, что ЭМБ подтверждает клинический диагноз миокардита только в 17-50% случаев.

Слайд 80

Эндомиокардиальная биопсия

Для верификации хронического миокардита проводят иммуногистохимические исследования для определения специфических Т-лимфоцитов

(СD-45) в мышце сердца, которые являются признаком именно хронического характера воспаления.

Слайд 81

Томосцинтиграфия сердца

Для определения наличия и протяженности лейкоцитарной инфильтрации в мышце сердца используется

томосцинтиграфия сердца с радиофармпрепаратами (РФП), тройными к элементам воспаления.

К этим РФП относят цитрат галлия-67 (67Ga), аутолейкоциты, меченные технецием-99m (99mТс) или индием-111-оксимом (111In), антитела к миозину, меченные 111In.

Слайд 82Компьютерная томография сердца

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография сердца (ОФЭКТ) позволяет получать качественные многомерные

изображения миокарда с толщиной каждого томографического скана до 0,88 см, и, таким образом, по серии компьютерных срезов сердца определить наличие и протяженность лейкоцитарной инфильтрации в миокарде.

Слайд 83

Инструментальная диагностика

Таким образом, радиоизотопная диагностика в комплексе из двух исследований (определение воспалительной

инфильтрации и перфузии миокарда) позволяет оценить наличие воспалительной инфильтрации в миокарде, а также определить нарушение перфузии, связанной с развитием миокардитического кардиосклероза.

По результатам радиоизотопного обследования больных хроническим инфекционно-обусловленным миокардитом распространенная или ограниченная лейкоцитарная инфильтрация в сердечной мышце определялась у 82% больных, а у 18% пациентов отчетливого накопления воспалительного РФП в мышце сердца выявлено не было, несмотря на наличие других клинико-инструментальных синдромов, свидетельствующих в пользу воспалительного поражения сердечной мышцы .

Слайд 84

Инструментальная диагностика

Помимо воспалительной инфильтрации, у 53% пациентов выявлены перфузиопные нарушения, что можно

расценивать, как эквивалент миокардитического кардиосклероза.

Сочетание лейкоцитарной инфильтрации в сердечной мышце с перфузионными нарушениями чаще всего по клинической картине соответствовало рецидиву хронического миокардита.

Слайд 85

Магнитно-резонансная томография сердца

Методика магнитно-резонансной томографии сердца (МРТ) с контрастированием парамагнитными контрастирующими препаратами

также позволяет визуализировать участки внеклеточной воды, что характерно для отека ткани миокарда. Для определения воспалительной инфильтрации в миокарде сначала необходимо выполнить первичную МРТ сердца, затем внутривенно ввести парамагнитный контраст (соли гадолиния) и через 10-30 минут провести повторное магнитно-резонансное исследование. Контраст избирательно накапливается в участках внеклеточной воды и изменяет резонансные свойства тканей.

Таким образом, по серии изображений миокарда до и после контрастирования можно судить о локализации и протяженности воспалительной инфильтрации в миокарде.

Слайд 86Ультразвуковая денситометрия миокарда

Одним из самых простых и в перспективе доступных методов оценки

плотности миокарда является ультразвуковая денситометрия, позволяющая сделать заключение о наличии отека (воспаления) и фиброза.

В норме значения плотности миокарда в диастолу составляют 11 ед., с колебаниями от 9 до 13 ед.

При отеке в миокарде эхоплотность сердечной мышцы снижается, а при фиброзе - повышается. Второй показатель, позволяющий судить о наличии отека и фиброза в миокарде - расчетный коэффициент соотношения плотности миокарда в диастолу и в систолу - систоло-диастолическое соотношение (СДС).

Слайд 87Ультразвуковая денситометрия миокарда

В норме показатель СДС составляет от +30 до +45%, а

у больных с отеком в миокарде (гипотиреоз, миокардит) СДС снижается до +5 или +10%, а у больных с фиброзом в миокарде (кардиосклероз любого генеза) оно приобретает отрицательное значение от -19 до -31%.

Учитывая то, что при хроническом миокардите в сердце имеется воспаление и фиброз одновременно, чувствительность и специфичность акустического метода для диагностики каждого патологического синдрома составляет около 50%.

Отек и фиброз не являются специфическими проявлениями только для миокардита эти морфологические синдромы встречаются при многих других заболеваниях.

При проведении начальной диагностики органических поражений в миокарде и функциональных заболеваний у лиц молодого возраста, когда нет патологических изменений в мышце сердца, метод эходенситометрии может оказаться особенно полезным.

Слайд 88

Выявление этиологических факторов

При комплексном обследовании больных миокардитом серьезное внимание следует уделить выявлению

причин, вызывающих и поддерживающих воспаление в сердечной мышце. Окончательное решение об объеме микробиологического обследования и методах диагностики принимает лечащий врач.

Диагностический поиск необходимо проводить по трем основным направлениям:

непосредственное выделение возбудителя;

обследование на наличие в крови антигенов и специфических антител как острых, так и хронических инфекционных патогенов;

целенаправленное выявление очагов хронической инфекции.

Слайд 89

Выявление этиологических факторов

В случаях манифестации миокардита после перенесенного острого респираторного заболевания следует

провести обследование на наличие в крови антигенов и антител к кардиотропным вирусам: энтеровирусам, вирусам гриппа А и Коксаки.

Если признаки миокардита появились после перенесенного острого тонзиллита, целесообразно проведение посевов слизи из носоглотки на наличие патогенных стрептококков, стафилококков и возбудителей дифтерии.

Слайд 90

Выявление этиологических факторов

Параллельно следует определять антитела к возбудителям. При появлении признаков миокардита

после кишечных инфекций следует проводить посевы кала на дизентерийную группу, сальмонеллезы, брюшной тиф и паратифы с обязательным исследованием крови на специфические антитела к этим возбудителям.

Если больной отмечает летучие или упорные артралгии, необходимо дополнительное обследование для исключения заболеваний соединительной ткани, а также проводить микробиологическое обследование на наличие хламидийной инфекции и клещевого боррелиоза.

Однако не всегда (даже при острых миокардитах) удается верифицировать возбудителя инфекции.

Слайд 91

Выявление этиологических факторов

Сложнее диагностировать миокардит, вызванный возбудителями хронических инфекций, - вирусы простого

герпеса, вирусы Эпштейна-Барра, боррелии, токсоплазмы, хламидии, цитомегаловирусы, вирусы гепатита В и С.

Эти внутриклеточные инфекционные агенты в самых различных комбинациях могут длительное время персистировать в организме без каких-либо клинических проявлений.

Их негативное влияние на состояние клеточного и гуморального иммунитета в комбинации с факторами в обычных условиях, не имеющих самостоятельного значения (переутомление, стресс, переохлаждение), создает благоприятные условия для развития миокардита.

Слайд 92

Выявление этиологических факторов

Одновременное обнаружение в ткани сердца (или в организме в целом)

признаков присутствия сразу нескольких таких возбудителей позволяет предполагать возможность ассоциированного инфекционного воздействия на миокард. Арсенал микробиологических методик достаточно широк.

В настоящее время «золотым стандартом» в лабораторной диагностике инфекций считается метод выделения возбудителя in vitro, что позволяет установить серотип микроорганизма и определить его чувствительность к антибактериальным и противовирусным препаратам.

Наиболее популярным методом выделения ДНК любого возбудителя из крови больного является полимеразная цепная реакция.

Слайд 93Выявление этиологических факторов

Помимо выявления жизнеспособного возбудителя и его антигенов, этиологическая диагностика включает

определение в крови специфических антител к инфекционному агенту.

Для этого используются иммуноферментный анализ, реакция агглютинации, связывания комплемента и пр.

Целенаправленное выявление очагов хронической инфекции (тонзиллит, гайморит, кариес, периодонтит, аднексит, простатит и др.) с последующей их санацией может способствовать лечению больных.

Слайд 94Диагностика очагов хронической инфекции

Диагностика очагов хронической инфекции, как правило, требует дополнительного инструментального

обследования (рентгенография придаточных пазух носа, УЗИ органов брюшной полости и малого таза). Необходимо также привлекать к осмотрам специалистов-консультантов - стоматологов, оториноларингологов, урологов, гинекологов.

Очаговая хроническая инфекция любой локализации вызывает повышенную сенсибилизацию лейкоцитов к различным тканям организма и, тем самым, создает все условия для перекрестных иммунных реакций, которые в дальнейшем могут приобретать аутоиммунную направленность и поддерживать воспалительный процесс в миокарде.

Слайд 95Течение и исходы миокардита

Острый миокардит может иметь и исключительно первичный характер. В

таких случаях в воспалительный процесс нередко вовлекаются листки перикарда, и на первый план в клинической картине выходит перикардит.

Как правило, острые миокардиты, несмотря на яркие клинические проявления, обусловленные тотальным вовлечением в патологический процесс сердца (вплоть до развития кардиогенного шока), в случае прекращения воспалительного процесса имеют благоприятный исход и не приводят к развитию ХСН.

Слайд 96

Течение и исходы миокардита

В 25-30% случаев заболевание имеет рецидивирующее течение с исходом

каждого эпизода воспаления в кардиосклероз и с неуклонным прогрессированием ХСН.

В 10-15% миокардит имеет медленное непрерывно прогрессирующее течение.

Слайд 97Течение и исходы миокардита

К неблагоприятным факторам, влияющим на исход миокардитов, относятся следующие:

снижение ФВ ЛЖ менее 35%;

увеличение диастолических размеров ЛЖ более 65 мм;

уменьшение индекса сферичности ЛЖ менее 1,4;

нарастание индекса массы миокарда ЛЖ;

ХСН III-IY функционального класса (ФК);

признаки крупноочагового миокардитического кардиосклероза (комплекс QS на ЭКГ и аневризма ЛЖ на ЭхоКГ);

повышение центрального венозного давления выше 25 мм водного столба.

Слайд 98Течение и исходы миокардита

Существует три основных варианта течения хронических инфекционно-обусловленных миокардитов:

прекращение воспалительного

процесса с формированием различной степени выраженности кардиосклероза;

медленно прогрессирующий воспалительный процесс с параллельным формированием фиброзной ткани и постепенным развитием дилатации камер сердца;

повторные клинически отчетливые обострения процесса воспаления, как правило, сопровождающиеся неуклонным развитием сердечной недостаточности.

Слайд 99Течение и исходы миокардита

Признаки стойкой клинико-лабораторной ремиссии воспалительного процесса в миокарде:

отсутствие

прогрессирования дилатации камер сердца,

увеличение ФВ,

стабилизация признаков ХСН,

стабилизация нарушений ритма и проводимости,

отсутствие в крови кардиальных антигенов и адгезивных молекул,

снижение концентрации антител к миокарду, интерлейкинов и α-ФНО,

отсутствие лейкоцитарной инфильтрации в миокарде.

Слайд 100Течение и исходы миокардита

На фоне проводимой терапии примерно у 60% пациентов отмечается

улучшение состояния и обратная динамика лабораторных и инструментальных показателей.

О прекращении активного воспалительного процесса можно говорить не ранее, чем через 6-12 месяцев после окончания последнего курса лечения, т.к. течение миокардита может быть волнообразным с периодами обострений и ремиссий.

Слайд 101Лечение и реабилитация

Лечение и реабилитация больных миокардитом предполагает проведение длительной, последовательной и

многоэтапной терапии и лечебно-восстановительных мероприятий, сначала в стационаре, а затем в санатории или в поликлинике.

Стационарный этап лечения и реабилитации составляет от 3 до 8 недель в зависимости от тяжести состояния.

Слайд 102Лечение и реабилитация

Необходимо проведение следующих мероприятий:

медикаментозная терапия,

санация очагов хронической инфекции,

начальная физическая

реабилитация.

Для купирования всех патологических проявлений заболевания проводится этиотропная, иммунокорригирующая, противовоспалительная, антигистаминная, метаболическая цитопротективная терапия, назначение дезагрегантов и препаратов, уменьшающих активность ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпато-адреналовой систем.

Слайд 103Лечение и реабилитация

Этиотропное лечение миокардитов, вызванных бактериями, требует назначения антибиотиков (цефалоспоринов

III поколения).

Наличие хронических внутриклеточных патогенов (вирусы Коксаки, простого герпеса 1 и 2 типов, Эиштейна-Барра, цитомегаловирусы, аденовирусы, хламидии, токсоплазмы) предопределяет другой подход к этиотропной терапии.

В этих случаях необходимо прибегать к повторным курсам антибиотиков (макролиды, фторхинолины) в сочетании с экзогенными интерферонами и индукторами эндогенного интерферона (неовир, виферон). Экзогенный интерферон является единственно эффективным средством в случае вирусного поражения миокарда.

Слайд 104Лечение и реабилитация

Для купирования воспалительной реакции необходимо применение противовоспалительных и антигистаминных

средств. Больным назначают короткие курсы нестероидных противовоспалительных препаратов (метиндол, диклофенак и др.) в средних терапевтических дозах на 2-3 недели параллельно с антигистаминными средствами (супрастин, тавегил).

В дальнейшем целесообразно длительное применение делагила (до 4-6 мес.) при лечении системных заболеваний соединительной ткани.

С первых дней в схему лечения должны включатьс дезагреганты (аспирин-кардио, тромбо-асс или трентал), а также препараты, замедляющие процессы ремоделирования и фиброзирования миокарда, - это ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы (метопролол сукцинат) и антагонисты альдостерона (верошпирон).

Слайд 105Лечение и реабилитация

При миокардитах всегда имеются дистрофические изменения кардиомиоцитов. Поскольку при хронических

миокардитах, связанных с длительным существованием внутриклеточной инфекции, практически всегда возникают перекрестные аутоиммунные реакции, необходимо проводить иммунокорригирующую терапию.

В качестве иммунокоррекции (для удаления кардиальных антигенов, антител к миокарду, α-ФНО адгезионных молекул) целесообразно проведение повторных сеансов плазмафереза, коротких курсов глюкокортикоидов и индукторов интерферона.

Слайд 106Лечение и реабилитация

Метаболическая терапия является обязательной при комплексном лечении больных, она направлена

на оптимизацию процессов образования и расхода энергии и нормализацию баланса свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты.

Для уменьшения расхода АТФ больному показан постельный режим на 1-2 недели (на период этиотропной терапии). Для увеличения синтеза макроэргов в кардиомиоцитах назначают внутривенные инфузии «поляризующей» инсулин-глюкозо-калиевой смеси, цитохрома-С (фермент дыхательной цепи).

Слайд 107Лечение и реабилитация

Метаболическая терапия должна начинаться до назначения антибиотиков и противовирусных

средств, т.к. с началом этиотропной терапии состояние больных может ухудшаться, что выражается в увеличении тяжести нарушений ритма и функционального класса ХСН.

Ухудшение состояния больных на фоне этиотропной терапии связано с эндогенной интоксикацией вследствие разрушения микробных клеток и вирусов, а также с токсическим действием этиотропных средств на поврежденные кардиомиоциты.

Во время курса антибактериальной терапии целесообразно назначение экзогенных макроэргов (препарат неотон является самой оптимальной формой АТФ для внутривенного введения).

Слайд 108Лечение и реабилитация

Второе направление метаболической терапии заключается в оптимизации свободно-радикального окисления и

антиоксидантной защиты.

В период проведения антибактериальной терапии необходимо использовать водо- жирорастворимые витамины С, А и Е, обладающие антиоксидантным действием.

В дальнейшем, через 4-6 недель после этиотропной терапии, показаны препараты, уменьшающие образование свободных радикалов (мексикор, милдронат).

Слайд 109Лечение и реабилитация

Симптоматическая терапия включает применение антиаритмических средств, мочегонных препаратов и др.

Важным аспектом стационарного этапа является лечение очагов хронической инфекции.

Время санации должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы местная и общая реакция не вызвали обострения заболевания или тяжелых осложнений.

По окончании стационарного этапа терапии больных направляют для дальнейшего лечения и реабилитации в поликлинику по месту жительства или местные санатории.

Слайд 110Лечение и реабилитация

В период поликлинического и санаторного этапов продолжается медикаментозная терапия, включающая

противовоспалительные средства (делагил), дезагреганты (аспирин, трентал), витамины С и Е, антиоксиданты (мексикор, милдронат), соли калия и магния.

На этом этапе обязательно применение антагонистов альдостерона, β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ.

Слайд 111Лечение и реабилитация

При необходимости назначаются антиаритмические средства, мочегонные и другие препараты.

Комплексная

реабилитация больных, помимо проведения медикаментозной терапии, включает мероприятия по восстановлению физической, психологической, социальной и профессиональной активности пациентов.

Слайд 112Лечение и реабилитация

При проведении антибактериальной терапии и санации очагов хронической инфекции

больным назначают постельный режим.

Показаниями для расширения двигательного режима являются снижение функционального класса ХСН, снижение интоксикации и уменьшение выраженности нарушений ритма.

Постепенная стабилизация лабораторных и инструментальных показателей позволяет расширить объем двигательной активности и осуществить плавный перевод пациента на полупостельный, а затем и на свободный режим.

Слайд 113Лечение и реабилитация

Определенных сроков активизации больных не существует, а вся физическая реабилитация

основана на индивидуальной переносимости предписанного режима.

Напротив, раннее неоправданное расширение двигательного режима может привести к активизации воспалительного процесса в мышце сердца и к декомпенсации состояния больного, что в дальнейшем влечет за собой увеличение площади кардиосклероза.

Слайд 114Лечение и реабилитация

Программа физической реабилитации планируется с учетом тяжести поражения миокарда и

предусматривает применение различных комплексов лечебной физкультуры.

Помимо физической реабилитации, важное место в комплексе лечебно-восстановительных мероприятий занимает психологическая реабилитация.

Слайд 115Лечение и реабилитация

Методы психологической реабилитации разнообразны:беседа, аутогенная тренировка, применение седативных средств

и дневных транквилизаторов.

По завершении стационарного этапа больных миокардитом отправляют на дальнейшие этапы реабилитации: санаторный или амбулаторно-поликлинический.

Больных направляют только в местные санатории после купирования острых явлений, стабилизации патологического процесса и при ХСН IIА стадии.

Слайд 116Лечение и реабилитация

Отбор пациентов осуществляется в соответствии с положениями руководств по отбору

больных в санатории и дома отдыха.

Экспертное решение принимается только после полной ликвидации острых явлений и реабилитации больных, при легком течении заболевания не ранее, чем через 4 месяца от начала лечения.

Слайд 117Лечение и реабилитация

Благоприятным считается исход заболевания при бесследном исчезновении признаков воспаления в

миокарде без нарушений ритма сердца и отсутствии признаков ХСН.

Если в процессе динамического врачебного наблюдения зарегистрирован исход миокардита в кардиосклероз, то прогноз зависит от выраженности ХСН и нарушений ритма.

Общая длительность медикаментозной терапии, физической и психологической реабилитации больных миокардитом составляет от 4 до 6 месяцев.

Слайд 118 Прогноз миокардита

Прогноз миокардита зависит от тяжести клинического течения, распространенности воспалительного процесса,

наличия осложнений, от частоты и продолжительности рецидивов заболевания, состояния гуморального иммунитета, особенно от концентрации α-ФНО, антител к миокарду.

Слайд 119Исходы миокардита

На фоне проводимой терапии примерно у 60% пациентов отмечается улучшение

состояния и обратная динамика лабораторных и инструментальных показателей.

О прекращении активного воспалительного процесса можно говорить не рацее, чем через 6-12 месяцев после окончания последнего курса лечения, т.к. течение миокардита может быть волнообразным с периодами обострений и ремиссий.

Слайд 120 Летальные исходы

Летальные исходы заболевания, несмотря на лечение, отмечаются у 1-5%

больных. Все летальные исходы при миокардитах связаны с:

ХСН,

нарушениями ритма и проводимости

(фибрилляция желудочков, остро возникшая атриовентрикулярная блокада II-III ст., тахисистолическая форма фибрилляции предсердий),

тромбоэмболическими осложнениями.

Опасные отходы

Опасные отходы Хайрулин Роман Олегович. Портфилио

Хайрулин Роман Олегович. Портфилио Положение об отделе

Положение об отделе Выступление заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления - начальника службы федеральных таможенных доходов

Выступление заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления - начальника службы федеральных таможенных доходов  Презентация на тему Сидней

Презентация на тему Сидней Задание третьего этапа III Всероссийского конкурса Молодой аналитик

Задание третьего этапа III Всероссийского конкурса Молодой аналитик История развития средств связи

История развития средств связи Политические центры Руси

Политические центры Руси Презентация на тему Эволюция кровеносной системы хордовых

Презентация на тему Эволюция кровеносной системы хордовых происхождение человека

происхождение человека Профессионалы для вас. LOGO. Сертификационный центр Мостест

Профессионалы для вас. LOGO. Сертификационный центр Мостест В мастерской художника слова

В мастерской художника слова Н.М. Карамзин «История государства Российского»

Н.М. Карамзин «История государства Российского» Презентация на тему Концепция маркетинга

Презентация на тему Концепция маркетинга  Портретное искусство второй половины XIX века

Портретное искусство второй половины XIX века Проблемы физического воспитания студенческой молодежи

Проблемы физического воспитания студенческой молодежи Изображение земной поверхности

Изображение земной поверхности Lecture 1

Lecture 1 Лазеры

Лазеры Окислительно-восстановительные реакции 11 класс

Окислительно-восстановительные реакции 11 класс Внешняя политика СССР в 1930-е гг

Внешняя политика СССР в 1930-е гг Новейший маркетинг в фармации и его основные направлени

Новейший маркетинг в фармации и его основные направлени Сухопутные войска

Сухопутные войска Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС Инвестиции в здоровье и образ жизни

Инвестиции в здоровье и образ жизни Презентация по английскому Developing students` communicative skills while teaching English

Презентация по английскому Developing students` communicative skills while teaching English Презентация на тему Куприн "Слон" 3 класс

Презентация на тему Куприн "Слон" 3 класс ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАДГБОУ СОШ № 591

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАДГБОУ СОШ № 591