Содержание

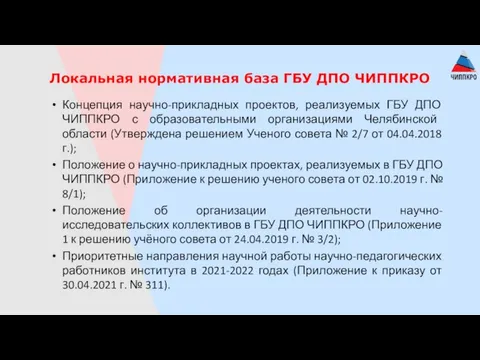

- 2. Локальная нормативная база ГБУ ДПО ЧИППКРО Концепция научно-прикладных проектов, реализуемых ГБУ ДПО ЧИППКРО с образовательными организациями

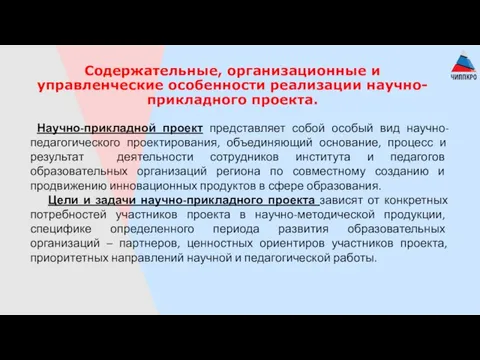

- 3. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Научно-прикладной проект представляет собой особый вид научно-педагогического проектирования,

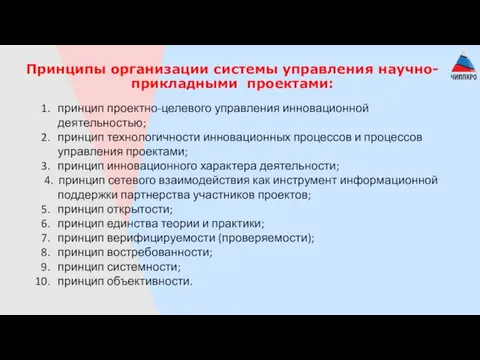

- 4. Принципы организации системы управления научно-прикладными проектами: принцип проектно-целевого управления инновационной деятельностью; принцип технологичности инновационных процессов и

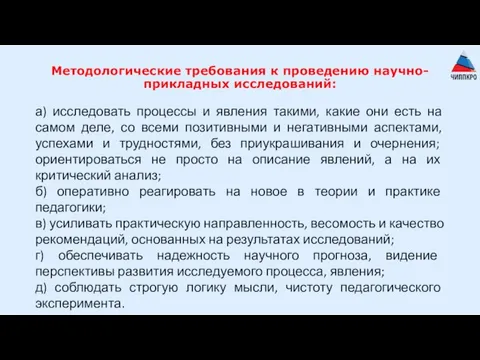

- 5. Методологические требования к проведению научно-прикладных исследований: а) исследовать процессы и явления такими, какие они есть на

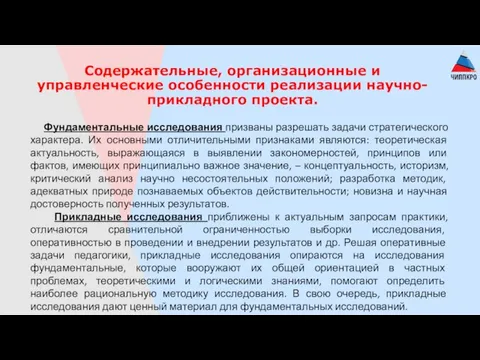

- 6. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Фундаментальные исследования призваны разрешать задачи стратегического характера. Их

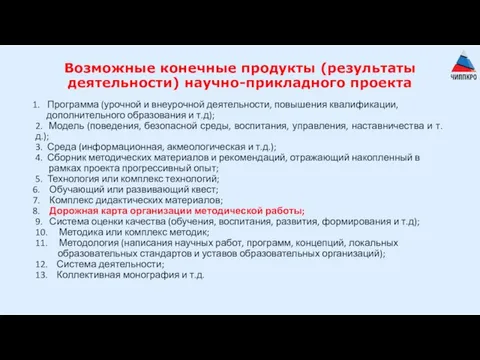

- 7. Возможные конечные продукты (результаты деятельности) научно-прикладного проекта Программа (урочной и внеурочной деятельности, повышения квалификации, дополнительного образования

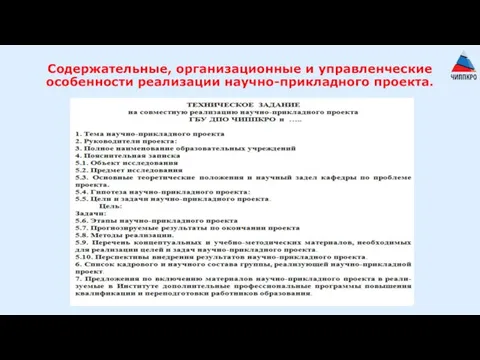

- 8. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта.

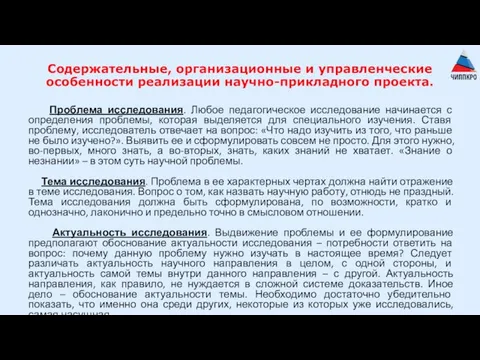

- 9. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Проблема исследования. Любое педагогическое исследование начинается с определения

- 10. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Объект и предмет исследования. Если исследователь не выделит

- 11. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Ошибки при определении объекта и предмета исследования. Одна

- 12. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Цель исследования. Исходя из актуальности исследуемой проблемы, объекта

- 13. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Гипотеза исследования. Одним из методов развития научного знания,

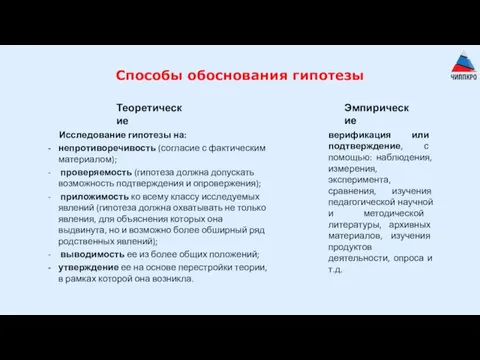

- 14. Способы обоснования гипотезы Теоретические Эмпирические Исследование гипотезы на: непротиворечивость (согласие с фактическим материалом); проверяемость (гипотеза должна

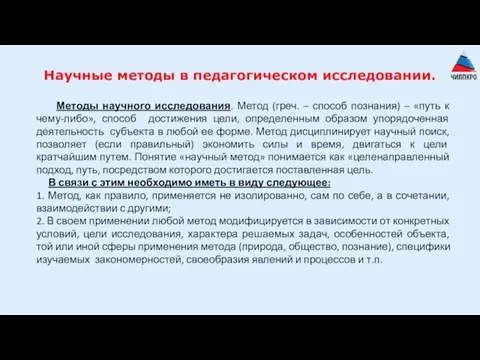

- 15. Научные методы в педагогическом исследовании. Методы научного исследования. Метод (греч. – способ познания) – «путь к

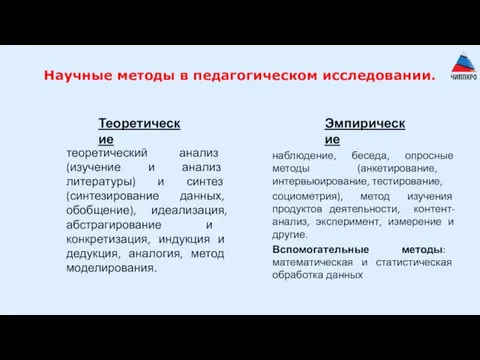

- 16. Научные методы в педагогическом исследовании. Теоретические Эмпирические теоретический анализ (изучение и анализ литературы) и синтез (синтезирование

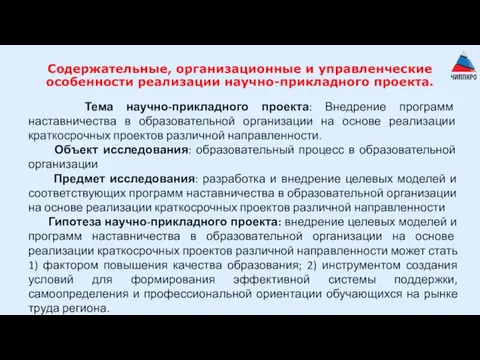

- 17. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Тема научно-прикладного проекта: Внедрение программ наставничества в образовательной

- 18. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. Цель: Разработать и внедрить целевые модели и соответствующие

- 19. Актуальная тематика НПП на 2022 – 2023 год. Популяризация научных знаний как инструмент интеграции общего и

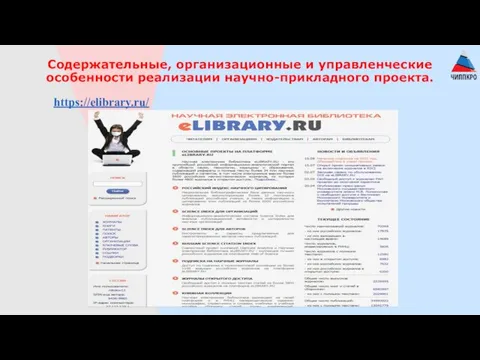

- 20. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта. https://elibrary.ru/

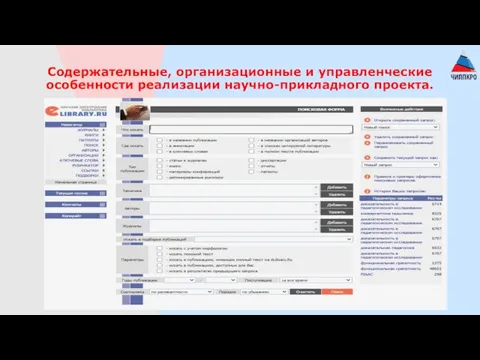

- 21. Содержательные, организационные и управленческие особенности реализации научно-прикладного проекта.

- 22. Организация работы на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru)

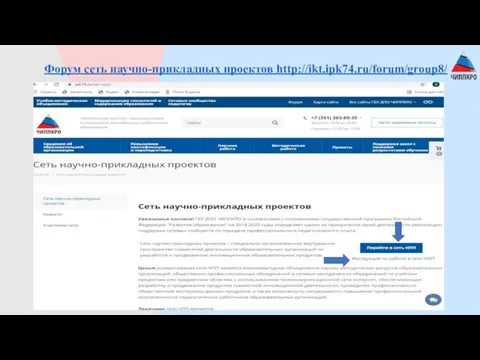

- 24. Форум сеть научно-прикладных проектов http://ikt.ipk74.ru/forum/group8/

- 25. https://vk.com/netnpp

- 27. Скачать презентацию

Определение тканей из натуральных волокон

Определение тканей из натуральных волокон Презентация на тему Химический состав клетки и её строение

Презентация на тему Химический состав клетки и её строение  Виды и формы иммунитета

Виды и формы иммунитета История Роллтона

История Роллтона Презентация на тему Перспективы развития физики

Презентация на тему Перспективы развития физики  Изменение целей и задач образования

Изменение целей и задач образования Как я выгляжу

Как я выгляжу Пожарные Автомобили

Пожарные Автомобили Как строить отношения с теми, кто непохож на нас

Как строить отношения с теми, кто непохож на нас Лот 5, г. Хабаровск, ул. Сысоева, 21, кв. 7

Лот 5, г. Хабаровск, ул. Сысоева, 21, кв. 7 Презентация на тему Изменение климата на Земле

Презентация на тему Изменение климата на Земле Спелеошкола. Клуб спелеологов ДВФУ

Спелеошкола. Клуб спелеологов ДВФУ Сценарии развития банковской системы России до 2020 г.

Сценарии развития банковской системы России до 2020 г. Как сегодня работает поисковая система

Как сегодня работает поисковая система Новый устав ДШИ и его основные разделы

Новый устав ДШИ и его основные разделы Климанова Елена Владимировна

Климанова Елена Владимировна Стратегический менеджмент. Глава 3. Визионерская стратегия красота есть во всем, но не всем дано это видеть

Стратегический менеджмент. Глава 3. Визионерская стратегия красота есть во всем, но не всем дано это видеть Презентация на тему Весенний лед-источник повышенной опасности

Презентация на тему Весенний лед-источник повышенной опасности Радианная мера угла.

Радианная мера угла. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» Правовые аспекты организации группы продленного дня

Правовые аспекты организации группы продленного дня Презентация на тему Поисковые системы

Презентация на тему Поисковые системы Поэтическая версия революции в поэме «Двенадцать» как пророчество и предупреждение.

Поэтическая версия революции в поэме «Двенадцать» как пророчество и предупреждение. Электромагнитное экранирование

Электромагнитное экранирование Разделительный ъ и Ь знаки

Разделительный ъ и Ь знаки The Unified Modeling Language

The Unified Modeling Language Презентация на тему Современные воспитательные технологии

Презентация на тему Современные воспитательные технологии Презентация на тему Электролиты

Презентация на тему Электролиты