Содержание

- 2. Энтеровирусные болезни Группа антропонозных инфекционных болезней, вызываемых энтеровирусами группы Коксаки и ЕСНО (кишечные вирусы)

- 3. Актуальность проблемы Рост числа больных людей с энтеровирусными заболеваниями Утяжеление клинического течения энтеровирусных болезней Рост числа

- 4. Этиология Энтеровирусы (лат.. Enterovirus) — вирусы семейства пикорнавирусов. Они включают 67 патогенных для человека серотипов: 3

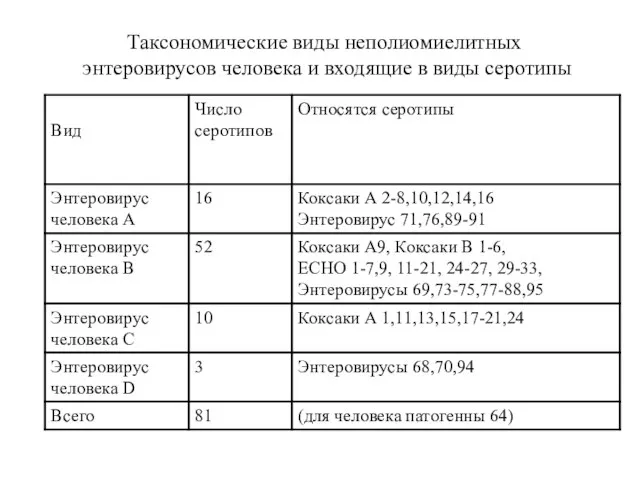

- 5. Таксономические виды неполиомиелитных энтеровирусов человека и входящие в виды серотипы

- 6. Этиология Энтеровирусы человека содержат одноцепочечную РНК, кодирующую полипротеин, который расщепляется на 11 разных белков. РНК окружена

- 7. Этиология Энтеровирусы устойчивы при комнатной температуре (сохраняются до 15 суток). В сточных водах, мелких водоемах могут

- 8. Энтеровирусы

- 9. Энтеровирусы

- 10. Эпидемиология Распространение энтеровирусов носит убиквитарный характер. Резервуаром и источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель

- 11. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Вирус выделяется из носоглотки и кишечного тракта человека. Механизм передачи - фекально-оральный, аспирационный (аэрозольный). Пути

- 12. Фактор заражения

- 13. Фактор заражения

- 14. Особенности клинических проявлений Более 90% инфекций, вызванных вирусом полиомиелита, и более 50% остальных энтеровирусных инфекций протекают

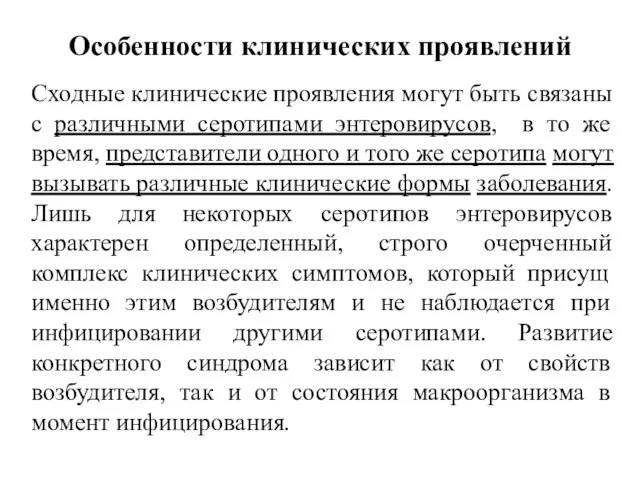

- 15. Особенности клинических проявлений Сходные клинические проявления могут быть связаны с различными серотипами энтеровирусов, в то же

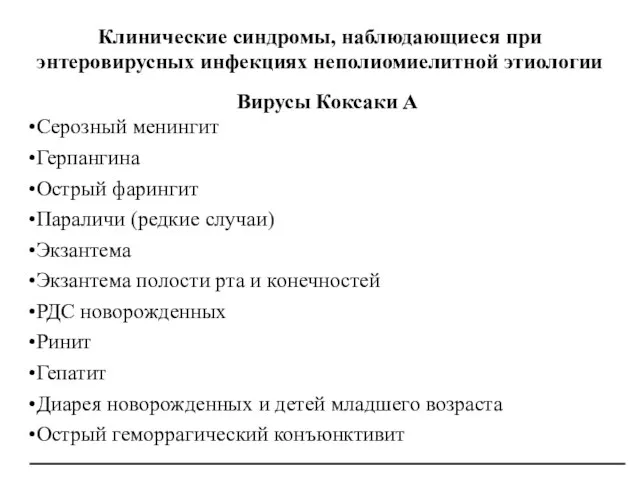

- 16. Клинические синдромы, наблюдающиеся при энтеровирусных инфекциях неполиомиелитной этиологии

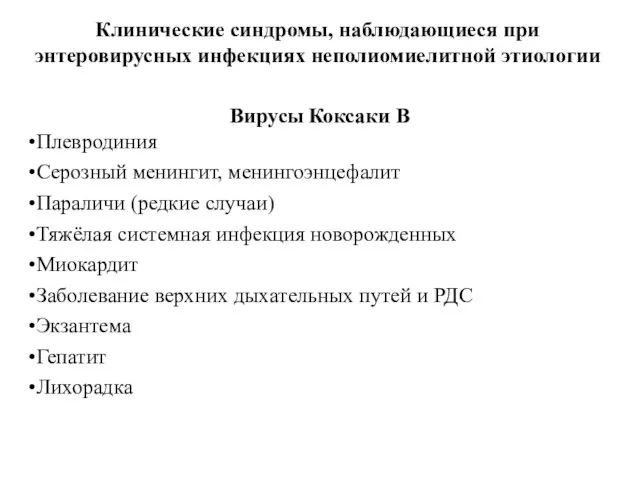

- 17. Клинические синдромы, наблюдающиеся при энтеровирусных инфекциях неполиомиелитной этиологии Вирусы Коксаки В Плевродиния Серозный менингит, менингоэнцефалит Параличи

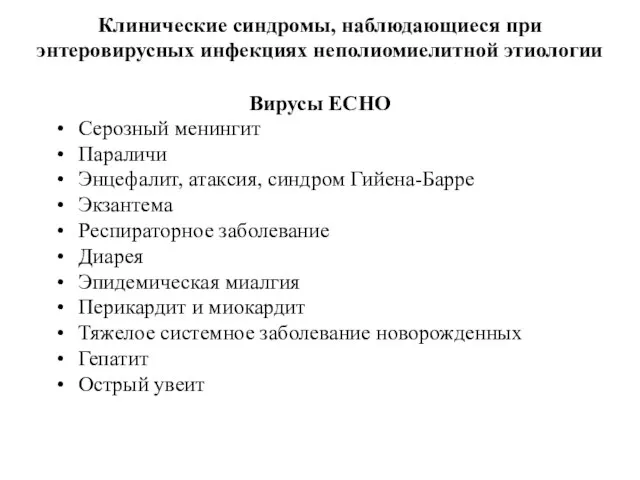

- 18. Клинические синдромы, наблюдающиеся при энтеровирусных инфекциях неполиомиелитной этиологии Вирусы ЕСНО Серозный менингит Параличи Энцефалит, атаксия, синдром

- 19. Клинические синдромы, наблюдающиеся при энтеровирусных инфекциях неполиомиелитной этиологии Энтеровирусы типов 68-71 и 73 Катаральный бронхит Острый

- 20. ПАТОГЕНЕЗ Внедрение вируса в слизистую ЖКТ или респираторный тракт. Проникновение в регионарные лимфоузлы и размножение вируса.

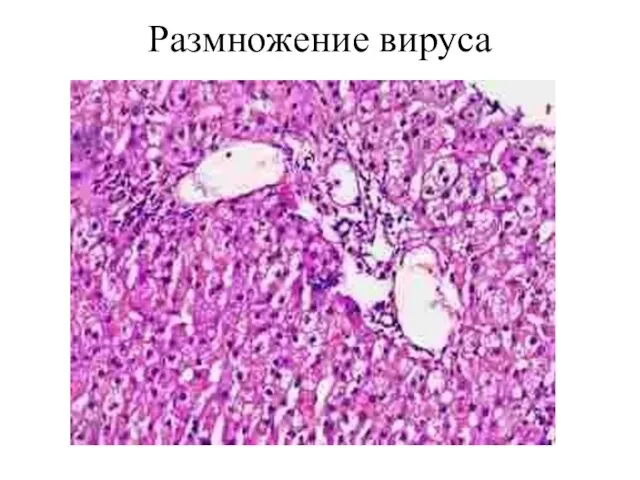

- 21. Размножение вируса

- 22. Основные клинические синдромы ЭИ. Респираторные заболевания, герпангина Энтеровирусный менингит и другие формы энтеровирусных инфекций центральной нервной

- 23. Энтеровирусная лихорадка (малая болезнь) Энтеровирусная лихорадка (малая болезнь) – острая лихорадочная кратковременная болезнь без каких либо

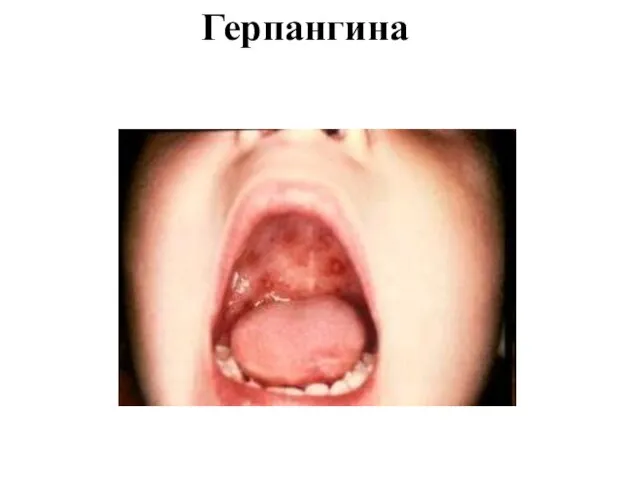

- 24. Респираторные заболевания, герпангина ЭИ часто протекает как респираторное заболевание, которое имеет короткий инкубационный период в 1-3

- 25. Герпангина

- 26. Энтеровирусный менингит и другие формы энтеровирусных инфекций центральной нервной системы Серозный менингит Менингоэнцефалит Энцефалит Энцефаломиелит Миелит

- 27. Серозный менингит 85-90% от общего числа случаев менингитов вирусной этиологии В США, где этиологическая диагностика энтеровирусных

- 28. Менингит

- 29. Менингоэнцефалит. Энцефалит. Энцефаломиелит. Полиомиелитоподобное заболевание. Носит распространённый характер, отличается тяжелым течением и высокой летальностью. Начинается как

- 30. Энтеровирусная экзантема полости рта и конечностей (ящуроподобный синдром) Инкубационный период варьирует от 2 до 12 суток.

- 31. Везикулезная сыпь на руках

- 32. Плевродиния (эпидемическая миалгия, болезнь Борнхольма) Плевродиния является острым лихорадочным заболеванием с миалгией, особенно часто в области

- 33. Миокардит Варианты клинического течения Острый миокардит Хронический миокардит Хронический миокардит с исходом в дилатационную кардиопатию Методы

- 34. Острый миокардит Миокардит при развитии ЭИ встречается довольно часто, но в большинстве случаев остается нераспознанным, так

- 35. Хронический миокардит Хронический миокардит с исходом в дилатационную кардиопатию При ПЦР-исследовании биоптатов миокарда у больных миокардитами

- 36. Хронический миокардит Хронический миокардит с исходом в дилатационную кардиопатию При хроническом миокардите выявляются признаки поражения миокарда

- 37. Острый геморрагический конъюнктивит Короткий инкубационный период (от 24 до 48 часов). Острое начало болезни с поражением

- 38. Поражение глаза при ЭИ

- 39. Генерализованная болезнь новорожденных представляет собой тяжелый вариант энтеровирусной инфекции с высокой летальностью. При этом у ребенка

- 40. Энтеровирусная диарея (гастроэнтерит) Диареи Коксаки-вирусной этиологии у большинства детей старше 2-3 лет и школьников протекают в

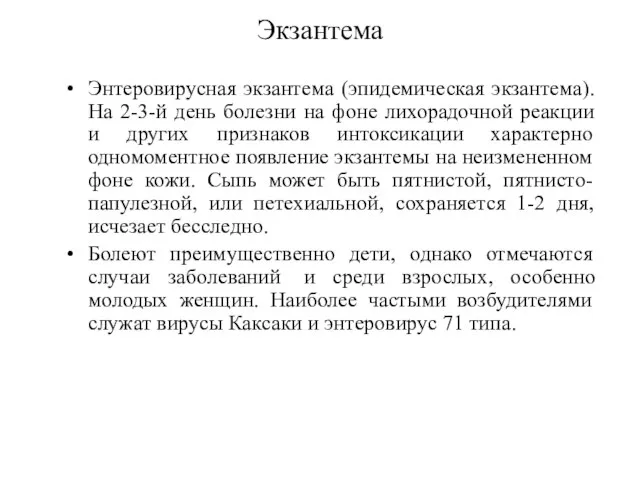

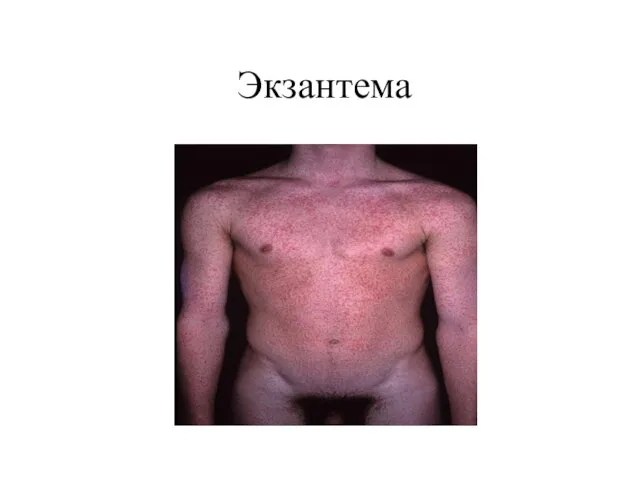

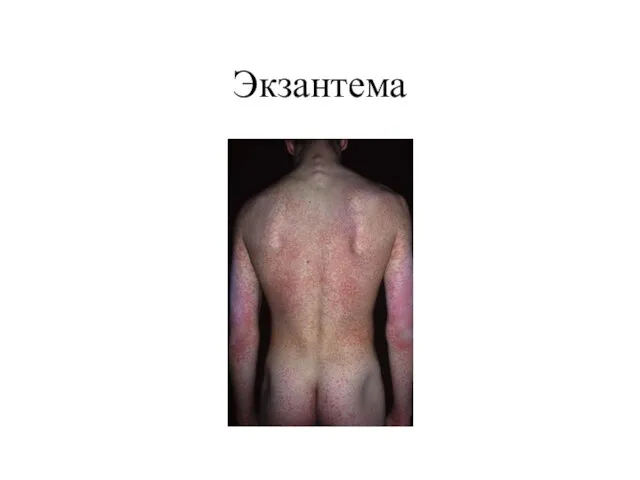

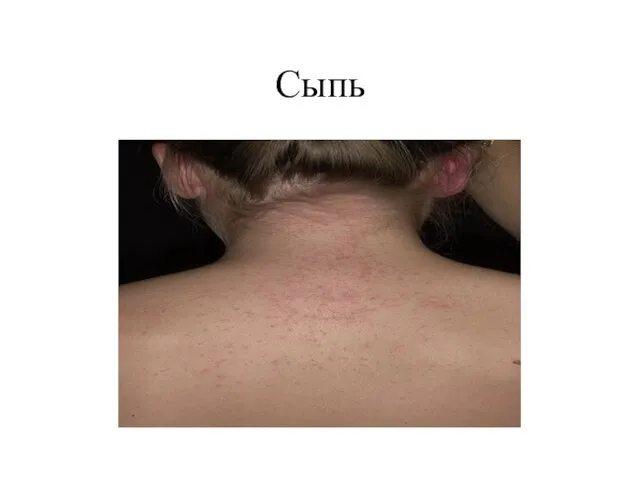

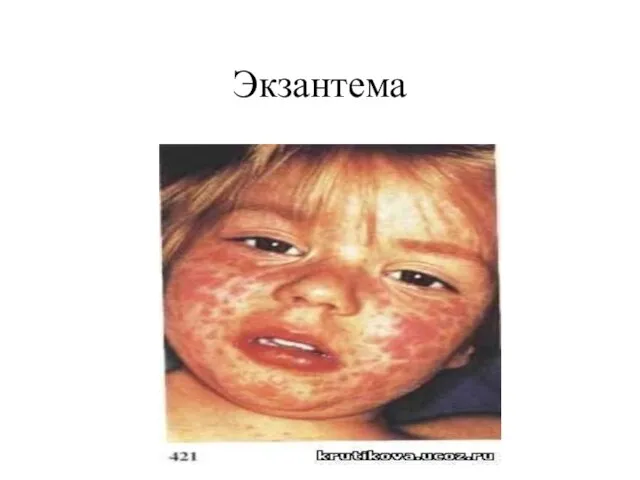

- 41. Экзантема Энтеровирусная экзантема (эпидемическая экзантема). На 2-3-й день болезни на фоне лихорадочной реакции и других признаков

- 42. Экзантема

- 43. Экзантема

- 44. Сыпь

- 45. Экзантема

- 46. Энтеровирусы и диабет Диабет 1 типа возникает в детском возрасте. Предполагается, что заболевание, в развитии которого

- 47. Диагностика С учетом полиморфизма клинической картины, диагностика ЭВИ носит комплексный характер и предусматривает оценку клиники заболевания

- 48. Лабораторная диагностика Стерильные типы клинического материала: спинномозговая жидкость (при наличии клинических показаний для проведения люмбальной пункции)

- 49. Лабораторная диагностика Двумя основными методами лабораторного подтверждения энтеровирусной инфекции являются выделение вируса (в культуре клеток или

- 50. Заболевания при которых роль энтеровирусов предполагается, но еще окончательно не доказана Хронический энтерит у больных с

- 51. Лечение Острая ЭИ Препаратов с прямым противовирусным действием – нет. Назначение препаратов обладающих противовирусной активностью (интерфероны,

- 52. Патогенетическое лечение Миокардит (хронический) Бета-блокаторы при ЭНМ (В). Глюкокортикоиды (Д). Ингибиторы ПОЛ: эффект не выявлен. Сердечные

- 53. Патогенетическое лечение Менингит и энцефалит Диакарб (менингит, среднетяжелое течение) (С). При нарушении сознания перевод на вспомогательную

- 54. Иммунитет После перенесения заболевания остается напряженный типо-специфический иммунитет. («Перекресты» возможны, но клинического значения практически не имеют).

- 55. Заключение В настоящее время ЭИ приобретают все более важное значение в патологии человека в связи с

- 57. Скачать презентацию

THE CHRISTIAN WORKER

THE CHRISTIAN WORKER 1665678763032__30ro86

1665678763032__30ro86 Агрессия (4 класс)

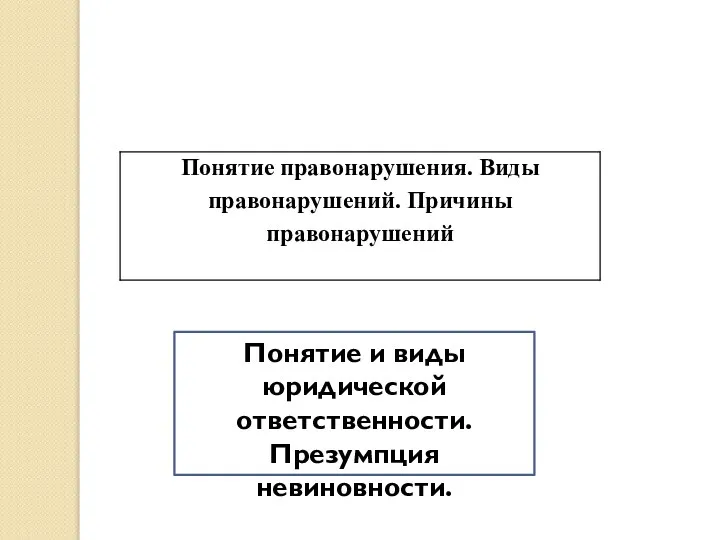

Агрессия (4 класс) 1.1 + 1.2

1.1 + 1.2 История носового платка

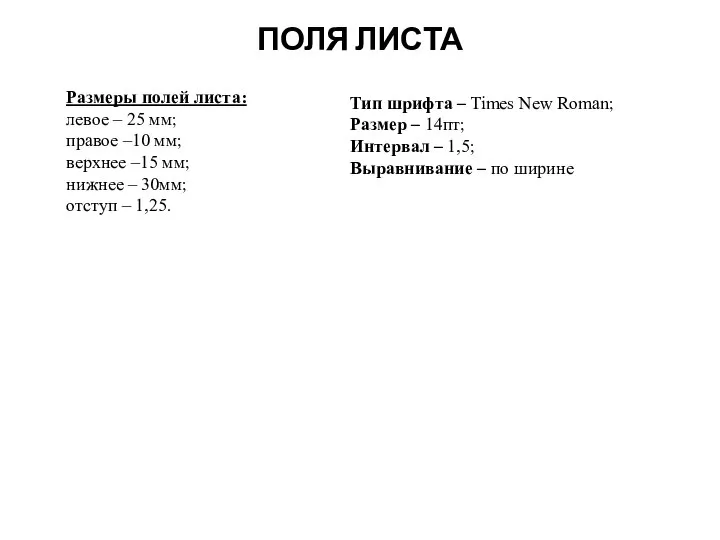

История носового платка Поля листа

Поля листа Вкусное и красивое лакомство для неожиданных гостей

Вкусное и красивое лакомство для неожиданных гостей Добро пожаловать

Добро пожаловать Независимое распределение затрат в управленческом и регламентированном учете

Независимое распределение затрат в управленческом и регламентированном учете Абсолютные показатели оценки риска

Абсолютные показатели оценки риска Кипение

Кипение Страны Северной Европы

Страны Северной Европы Конструкция головы человека и её пропорции (6 класс)

Конструкция головы человека и её пропорции (6 класс) Конвекция

Конвекция САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Ассоциация «МЫ»

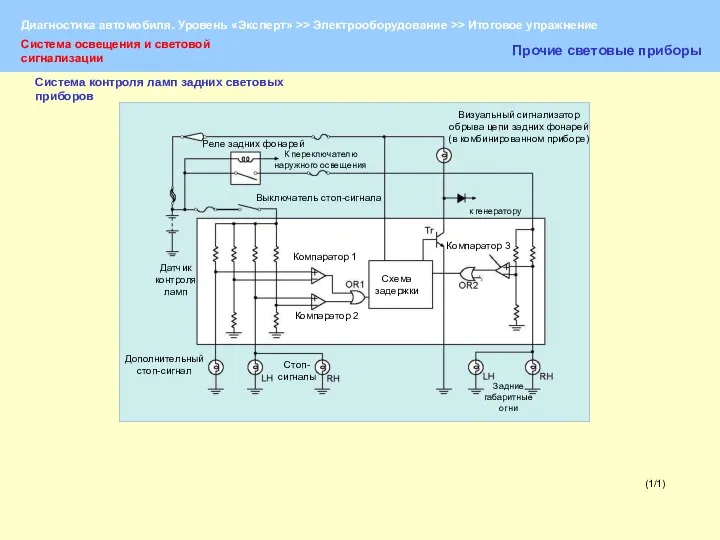

Ассоциация «МЫ» Диагностика автомобиля. Диагностирование осветительных приборов

Диагностика автомобиля. Диагностирование осветительных приборов Денис Васильевич Давыдов

Денис Васильевич Давыдов Рекомендую как пособие по медицинской генетике

Рекомендую как пособие по медицинской генетике Любимый семейный завтрак семьи Пьянковых

Любимый семейный завтрак семьи Пьянковых Доброта

Доброта О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ в г. Сочи в 2011 ГОДУ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ в г. Сочи в 2011 ГОДУ Психологические закономерности формирования личности в тренировочном процессе.

Психологические закономерности формирования личности в тренировочном процессе. Базовый межшкольный методический центр 26311

Базовый межшкольный методический центр 26311 Сложение и вычитание двузначных чисел 2 класс

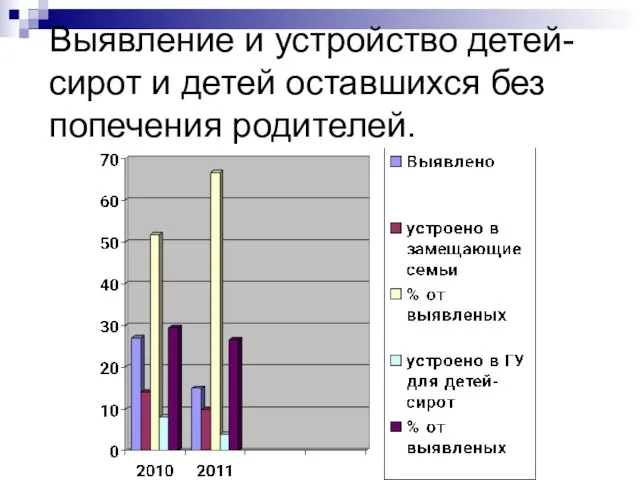

Сложение и вычитание двузначных чисел 2 класс Выявление и устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Выявление и устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Создание единого китайского государства

Создание единого китайского государства