Содержание

- 2. Этап –длительный период минералонакопления одного генетического процесса, например, магматического, пегматитового, гидротермального или супергенного. Обычно месторождения полезных

- 4. Длительность формирования месторождений Месторождения полезных ископаемых формировались достаточно длительное время, соизмеримое с геологическим временем образования комплексов

- 5. ▼ Для магматогенных и метаморфогенных месторождений этот вопрос решается менее определенно с привлечением методов абсолютной геохронологии;

- 6. По мере перехода от земной поверхности на глубину меняются геохимическая и петрофизическая обстановки минералообразования: возрастает температура

- 7. Уровни глубин формирования месторождений Приповерхностная зона (0,0 – 1,5 км) Все месторождения экзогенной серии, вулканогенные гидротермальные

- 8. Глубина эрозионного среза определяется положением тел полезных ископаемых относительно современной земной поверхности. Принято выделять три степени

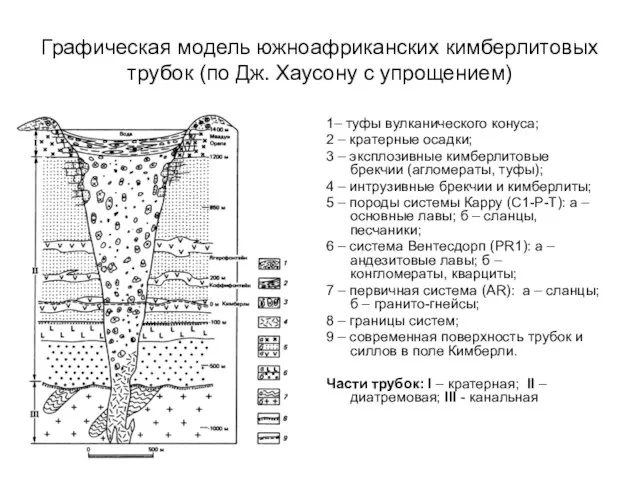

- 9. Графическая модель южноафриканских кимберлитовых трубок (по Дж. Хаусону с упрощением) 1– туфы вулканического конуса; 2 –

- 10. Источники вещества полезных ископаемых Ювенильные, связанные с разнообразными по составу магмами глубинного (нижнекорового и верхнемантийного) зарождения

- 11. ▼ Заимствованные выщелачиванием из пород минерального веществагазово-жидкими растворами различного генезиса на путях их подземной циркуляции. Рециклинговая

- 13. Скачать презентацию

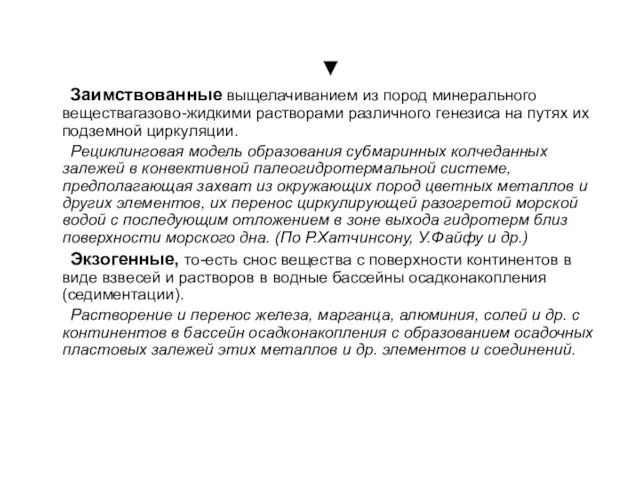

Слайд 2Этап –длительный период минералонакопления одного генетического процесса, например, магматического, пегматитового, гидротермального или

Этап –длительный период минералонакопления одного генетического процесса, например, магматического, пегматитового, гидротермального или

Обычно месторождения полезных ископаемых формируются в один этап, реже в два и более. Примером последнего могут служить верхние части рудных тел, в контурах которых находятся минеральные массы глубинного (например, гидротермального) и супергенного (обусловленного выветриванием) этапов.

Стадия – период времени в рамках одного этапа, в течение которого происходило накопление минералов определенного состава, отделенный перерывом минерализации от других стадий.

Критериями для выделения стадий накопления вещества полезного ископаемого служат:

- пересечения ранних минеральных образований жилами и прожилками минерального вещества последующих стадий;

- брекчирование минеральных агрегатов ранней стадии с цементацией их обломков минеральной массой новых (более поздних) стадий.

Парагенезис (парагенетическая минеральная ассоциация – совместное нахождение минералов, обусловленное общностью происхождения.

Минеральные генерации – минеральные ассоциации последовательных стадий минералонакопления.

В таких генерациях минеральный состав может быть полностью различным, целиком одинаковым или частично повторяться. В последних двух случаях говорят о нескольких генерациях одного и того же минерала (напр., пирит первой и второй генераций)

Слайд 4Длительность формирования месторождений

Месторождения полезных ископаемых формировались достаточно

длительное время, соизмеримое с

Длительность формирования месторождений

Месторождения полезных ископаемых формировались достаточно

длительное время, соизмеримое с

комплексов горных пород.

Наиболее ясно этот вопрос решается для месторождений осадочных

полезных ископаемых: солей, углей, осадочных железных и марганцевых

руд, месторождений выветривания.

▪ Толща пермских (кунгурский ярус Р1) каменных и калийных солей Верхнекамского

месторождения мощностью 350-400 м накапливалась в течение 15-17 тыс лет).

▪ Платформенные морские меторождения сидерит-лептохлорит-гидрогематитовых бобово-)

оолитовых руд в кабонатно-терригенных отложениях Западно-Сибирского бассейна (J-K-Pg-N),

представленные пологозалегающими пластами железной руды (до 4-х пластов мощностью от 2

до 20 м), формировались в интервале времени от 3 до 15 млн лет (включая перерывы в

осадконакоплении, фиксируемые частными размывами как самих руд, так и подстилающих их

пластов терригенно-осадочных пород.

▪ Периоды отложения угленосной толщи карбона (С) Донецкого бассейна, включающие до

30 пластов каменного угля, охватывают 50-60 млн лет.

▼

Слайд 5▼

Для магматогенных и метаморфогенных месторождений этот вопрос

решается менее определенно с привлечением

▼

Для магматогенных и метаморфогенных месторождений этот вопрос

решается менее определенно с привлечением

геохронологии; такого рода исследования показывают на широкий

диапазон времени формирования этих месторождений.

▪ В короткие отрезки времени (до десятков тысяч лет) возникают жильные и штокверковые

месторождения, ассоциирующие с гранитоидным магматизмом.

▪ Продолжительность лишь ниобиевого оруденения в составе сложного комплекса

щелочных-ультраосновных пород и карбонатитов Сокли в Финляндии (O-D1) оценивается в 8,5

млн. лет, а формирование аналогичного Томторского массива (R-V) – в более 80 млн. лет.

Следует подчеркнуть, что некоторые химические элементы,

участвующие в создании минералообразующих комплексов тел

полезных ископаемых, могут переходить из одного геологического (более

раннего) цикла в другой (более поздний) и поэтому их возраст может

быть более древним, чем возраст месторождения.

▪ По изотопным данным возраст свинца в рудах колчеданно-полиметаллических

месторождений Рудного Алтая является значительно более древним по сравнению с

среднедевонским (эйфельским, D2) возрастом самих месторождений

Слайд 6По мере перехода от земной поверхности на глубину меняются геохимическая и петрофизическая

По мере перехода от земной поверхности на глубину меняются геохимическая и петрофизическая

возрастает температура (Т);

увеличивается давление (Р);

повышается плотность пород (ρ);

резко снижается активность кислорода (O2);

снижаются активности углекислоты (CO2) и азота N2);

возрастают активноти метана (CH4) и водорода (H2);

меняются фазовое состояние воды (H2O) и ее плотность (ρ);

хрупкие деформации горных пород сменяются пластичными.

Слайд 7Уровни глубин формирования месторождений

Приповерхностная зона (0,0 – 1,5 км)

Все месторождения экзогенной серии,

Уровни глубин формирования месторождений

Приповерхностная зона (0,0 – 1,5 км)

Все месторождения экзогенной серии,

Гипабиссальная зона (1,5 – 3,5 км)

Большинство плутоногенных гидротермальных месторождений различных металлов, скарновые месторождения железа и меди, магматические месторождения сульфидных медно-никелевых руд, хромитов, платиноидов и редких металлов.

Абиссальная зона (3,5 – 10,0 км)

Пегматитовые, альбититовые и грейзеновые месторождения, часть плутоногенных гидротермальных месторождений, магматические месторождения хромитов и титаномагнетитов, ассоциирующие с крупными глубинными плутонами кислых, основных и др. магм.

Ультраабиссальная зона (10,0 – граница Мохо)

На континатита, андалузита,ентах – около 40 км, под дном океана – 5-8 км

Метаморфогенные месторождения дистена, силлиманита, андалузита, рутила, корунда, графита, флогопита. Здесь испытывают глубокие метаморфические преобразования руды образовавшиеся на более высоких уровнях (метаморфизованные месторождения железа и марганца).

Слайд 8Глубина эрозионного среза

определяется положением тел полезных ископаемых относительно современной земной поверхности.

Принято выделять

Глубина эрозионного среза

определяется положением тел полезных ископаемых относительно современной земной поверхности.

Принято выделять

- промежуточную (среднюю) и

- полную (на поверхности обнажаются корневые части рудных тел и перспективы месторождения на глубину весьма ограничены)

Слайд 9Графическая модель южноафриканских кимберлитовых трубок (по Дж. Хаусону с упрощением)

1– туфы вулканического

Графическая модель южноафриканских кимберлитовых трубок (по Дж. Хаусону с упрощением)

1– туфы вулканического

2 – кратерные осадки;

3 – эксплозивные кимберлитовые брекчии (агломераты, туфы);

4 – интрузивные брекчии и кимберлиты;

5 – породы системы Карру (С1-Р-Т): а – основные лавы; б – сланцы, песчаники;

6 – система Вентесдорп (PR1): а – андезитовые лавы; б – конгломераты, кварциты;

7 – первичная система (AR): а – сланцы; б – гранито-гнейсы;

8 – границы систем;

9 – современная поверхность трубок и силлов в поле Кимберли.

Части трубок: I – кратерная; II – диатремовая; III - канальная

Слайд 10Источники вещества полезных ископаемых

Ювенильные, связанные с разнообразными по составу магмами глубинного (нижнекорового

Источники вещества полезных ископаемых

Ювенильные, связанные с разнообразными по составу магмами глубинного (нижнекорового

Алмазы в кимберлитовых и лампроитовых трубках, ниобий и редкоземельные элементы в карбонатитах сложных ультраосновных-щелочных магматических комплексов.

Ассимиляционные, связанные с ассимиляцией магматическим расплавом минерального вещества окружающих пород, то-есть с возникновением палингенной магмы.

Обогащение щелочной магмы углеродом за счет ассимиляции ею окружающих карбонатных пород с последующим образованаием магматических штоков плотнокристаллического графита в периферических частях сиенитового интрузива Ботогольского месторождения (По Б.М.Куплетскому)

▼

Слайд 11 ▼

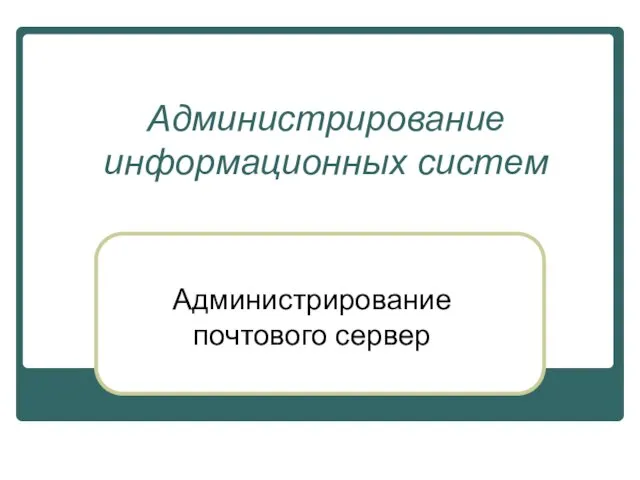

Заимствованные выщелачиванием из пород минерального веществагазово-жидкими растворами различного генезиса на путях

▼

Заимствованные выщелачиванием из пород минерального веществагазово-жидкими растворами различного генезиса на путях

Рециклинговая модель образования субмаринных колчеданных залежей в конвективной палеогидротермальной системе, предполагающая захват из окружающих пород цветных металлов и других элементов, их перенос циркулирующей разогретой морской водой с последующим отложением в зоне выхода гидротерм близ поверхности морского дна. (По Р.Хатчинсону, У.Файфу и др.)

Экзогенные, то-есть снос вещества с поверхности континентов в виде взвесей и растворов в водные бассейны осадконакопления (седиментации).

Растворение и перенос железа, марганца, алюминия, солей и др. с континентов в бассейн осадконакопления с образованием осадочных пластовых залежей этих металлов и др. элементов и соединений.

Материалы для подготовки к контрольной работе по теме Греция

Материалы для подготовки к контрольной работе по теме Греция Управление человеческими ресурсами

Управление человеческими ресурсами Администрирование почтового сервера

Администрирование почтового сервера Загробная жизнь в Древнем Египте: гробницы и саркофаги.

Загробная жизнь в Древнем Египте: гробницы и саркофаги. Учимся письменному пересказу

Учимся письменному пересказу ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ «ОБ УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА А.В. КОЛЧАКУ В г. ОМСКЕ» 19 июля 2012 года

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ «ОБ УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА А.В. КОЛЧАКУ В г. ОМСКЕ» 19 июля 2012 года  2.1.1. Содержание и последствия промышленного переворота для мировой экономики. 2.1.2. Англия – родина промышленной революции. 2.1.3. Кап

2.1.1. Содержание и последствия промышленного переворота для мировой экономики. 2.1.2. Англия – родина промышленной революции. 2.1.3. Кап Отношение к красоте человеческого тела как к великой ценности, данной природой, на протяжении многовековой истории человеческого

Отношение к красоте человеческого тела как к великой ценности, данной природой, на протяжении многовековой истории человеческого  Михаил Тариелович Лорис-Меликов

Михаил Тариелович Лорис-Меликов 11. Четвертый шаг – планирование исследования. Во всяком деле, чтобы добиться успеха, нужна некоторая доля безумия. Шекспир Уилья

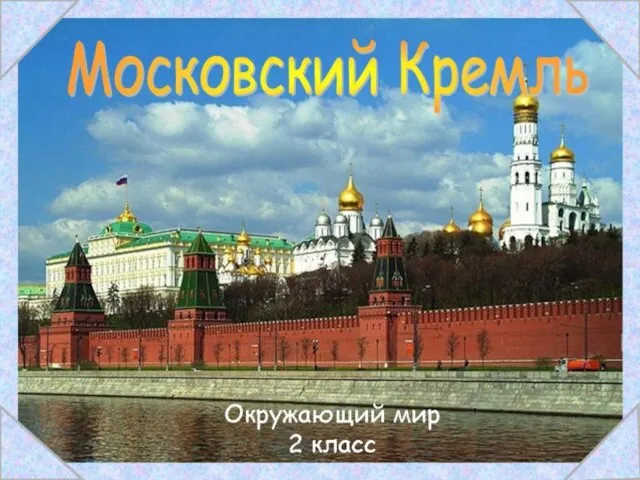

11. Четвертый шаг – планирование исследования. Во всяком деле, чтобы добиться успеха, нужна некоторая доля безумия. Шекспир Уилья Презентация на тему Московский Кремль

Презентация на тему Московский Кремль  МК-Малая академия-2019 (новые филиалы без ЛЛ) (4)

МК-Малая академия-2019 (новые филиалы без ЛЛ) (4) Спирты и фенолы

Спирты и фенолы Что такое биомеханика

Что такое биомеханика  Презентация на тему Природная зональность

Презентация на тему Природная зональность  Урок-олимпиада «Кто хочет стать грамотным?»

Урок-олимпиада «Кто хочет стать грамотным?» Анализ социального института собеседования при приеме на работу

Анализ социального института собеседования при приеме на работу Nightrider

Nightrider Г.Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»

Г.Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку» Якутское национальное блюдо саламат

Якутское национальное блюдо саламат Wildlife of the UK

Wildlife of the UK Что мы знаем о Солнце?

Что мы знаем о Солнце? Роль баскетбола в развитии физического качества ловкость у учащихся среднего школьного возраста

Роль баскетбола в развитии физического качества ловкость у учащихся среднего школьного возраста САПР

САПР Компонентная среда разработки инструментария нагрузочного тестирования

Компонентная среда разработки инструментария нагрузочного тестирования Компетентность, универсальные учебные действия и практика проектирования учебного процесса

Компетентность, универсальные учебные действия и практика проектирования учебного процесса Изменение климата

Изменение климата Тема 2.2 Поводження із психічно хворими людьми

Тема 2.2 Поводження із психічно хворими людьми