Содержание

- 2. Классификация нагрузок Нагрузки и воздействия представляют собой наиболее неопределенные величины, обладающие большим статистическим разбросом. В части

- 3. К постоянным нагрузкам следует относить: а) вес частей сооружений, в том числе несущих и ограждающих строительных

- 4. К длительным P нагрузкам следует относить: а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование; б)

- 5. К кратковременным нагрузкам следует относить: а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах,

- 6. К особым нагрузкам следует относить: а) сейсмические; б) взрывные; в) ударные, в том числе нагрузки от

- 7. Вес снегового покрова Снеговая нагрузка на покрытия определяется весом снегового покрова на единицу площади. Основные факторы,

- 8. Максимальный вес снегового покрова для заданной местности за несколько лет представляет собой стационарную случайную последовательность. Следовательно,

- 9. Для расчета на действие свежевыпавшего снега требуются данные о распределении вероятности суточных снеговых осадков. При этом

- 11. Как уже отмечалось выше в классификации, полное значение снеговой нагрузки считается КРАТКОВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ. Для районов, где

- 12. Коэффициент надежности по снеговой нагрузке1,4. Это примерно соответствует периоду однократного превышения 7-14 лет, в среднем это

- 13. Нормативное значение снеговой нагрузки в СНиП было определено как среднее из максимальных весов снега за все

- 14. Наблюдения за снежным покровом на метеорологических станциях проводятся согласно “Наставления метеорологическим станциям” вып.3, ч. 1 и

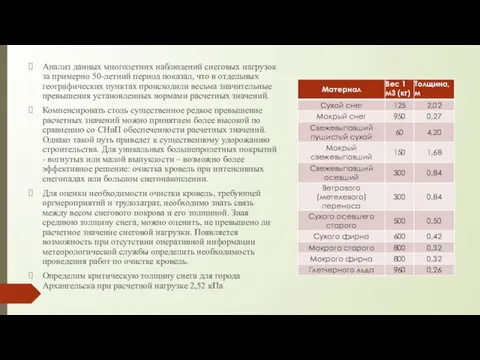

- 15. Анализ данных многолетних наблюдений снеговых нагрузок за примерно 50-летний период показал, что в отдельных географических пунктах

- 16. Ветровая нагрузка Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра: а) основной тип ветровой нагрузки

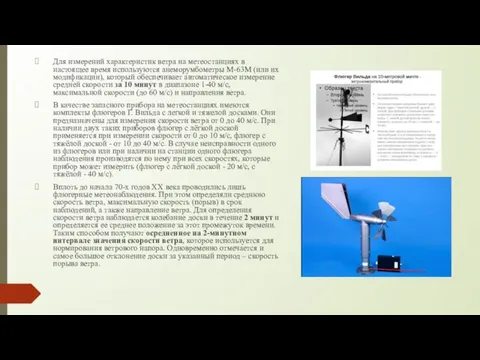

- 17. Для измерений характеристик ветра на метеостанциях в настоящее время используются анеморумбометры М-63М (или их модификации), который

- 18. Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием на здания и сооружения

- 19. Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих

- 20. Скорость ветра в редакции норм СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" принималась при двухминутном интервале осреднения, поскольку

- 21. В зависимости от шероховатости поверхности различают местности типов А, В и С. К типу А относятся

- 23. Скачать презентацию

Слайд 2Классификация нагрузок

Нагрузки и воздействия представляют собой наиболее неопределенные величины, обладающие большим статистическим

Классификация нагрузок

Нагрузки и воздействия представляют собой наиболее неопределенные величины, обладающие большим статистическим

В части математического описания нагрузки делятся на:

нагрузки, представляющие собой случайные величины;

нагрузки, представляющие собой случайные функции времени;

нагрузки, изменяющиеся не только во времени, но и в пространстве по случайным или детерминированным законам.

По продолжительности действия и частоте появления действующий СП 20.13330.2016 разделяет нагрузки на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

нагрузки длительные: Нагрузки, изменения расчетных значений которых в течение расчетного срока службы строительного объекта пренебрежимо мало по сравнению с их средними значениями;

нагрузки кратковременные: Нагрузки, длительность действия расчетных значений которых существенно меньше срока службы сооружения;

Слайд 3К постоянным нагрузкам следует относить:

а) вес частей сооружений, в том числе несущих и

К постоянным нагрузкам следует относить:

а) вес частей сооружений, в том числе несущих и

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление;

в) гидростатическое давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок

.

Слайд 4К длительным P нагрузкам следует относить:

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под

К длительным P нагрузкам следует относить:

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на плоских водонаполненных покрытиях;

ж) вес отложений производственной пыли, если не предусмотрены соответствующие мероприятия по ее удалению;

и) пониженные значения кратковременных нагрузок, которые устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований.

к) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

л) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов

Слайд 5К кратковременным нагрузкам следует относить:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и

К кратковременным нагрузкам следует относить:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий

г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов), включая вес транспортируемых грузов;

д) нагрузки от транспортных средств;

е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные).

Слайд 6К особым нагрузкам следует относить:

а) сейсмические;

б) взрывные;

в) ударные, в том числе нагрузки

К особым нагрузкам следует относить:

а) сейсмические;

б) взрывные;

в) ударные, в том числе нагрузки

г) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;

д) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых районах;

е) нагрузки, обусловленные пожаром;

ж) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки, действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации.

Другие типы особых воздействий устанавливаются в нормах проектирования конструкций и оснований.

Слайд 7Вес снегового покрова

Снеговая нагрузка на покрытия определяется весом снегового покрова на единицу

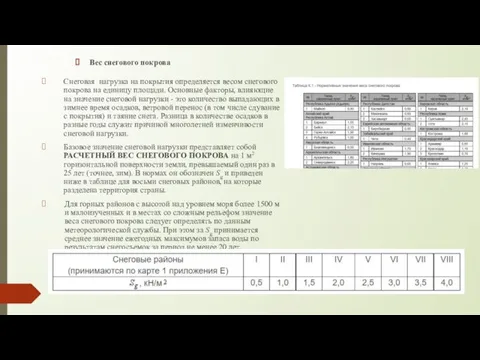

Вес снегового покрова

Снеговая нагрузка на покрытия определяется весом снегового покрова на единицу

Базовое значение снеговой нагрузки представляет собой РАСЧЕТНЫЙ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, превышаемый один раз в 25 лет (точнее, зим). В нормах он обозначен Sg и приведен ниже в таблице для восьми снеговых районов, на которые разделена территория страны.

Для горных районов с высотой над уровнем моря более 1500 м и малоизученных и в местах со сложным рельефом значение веса снегового покрова следует определять по данным метеорологической службы. При этом за Sg принимается среднее значение ежегодных максимумов запаса воды по результатам снегосъемок за период не менее 20 лет.

Слайд 8Максимальный вес снегового покрова для заданной местности за несколько лет представляет собой

Максимальный вес снегового покрова для заданной местности за несколько лет представляет собой

Кривая распределения максимальной годовой снеговой нагрузки определяется статистической обработкой последовательности снеговых нагрузок за большое число лет.

В ряде случаев, например, при расчете конструкций покрытий с применением пластмасс и для мягких оболочек, представляет интерес не только максимальная за год снеговая нагрузка, а и значения ее в любой день зимнего периода.

В определенных ситуациях разрушение конструкций под действием снеговой нагрузки может произойти не в конце зимы, а сразу после обильного снегопада. А.Р. Ржаницын выделяет несколько причин этого:

- свежевыпавший снег рыхлый и не имеет собственной жесткости типа плиты или оболочки, как слежавшийся;

- при обильном снегопаде более вероятно образование "снеговых мешков" и заносов, так как весь снег выпадает при одном направлении ветра;

- на покрытиях горячих цехов снег долго не лежит из-за положительной температуры поверхности кровли, а при сильном снегопаде он может не успеть быстро растаять;

- на обычных утепленных кровлях снеговые заносы после обильных снегопадов часто расчищают или снег слеживается и приобретает некоторую собственную жесткость, что является благоприятным фактором для конструкций.

Слайд 9Для расчета на действие свежевыпавшего снега требуются данные о распределении вероятности суточных

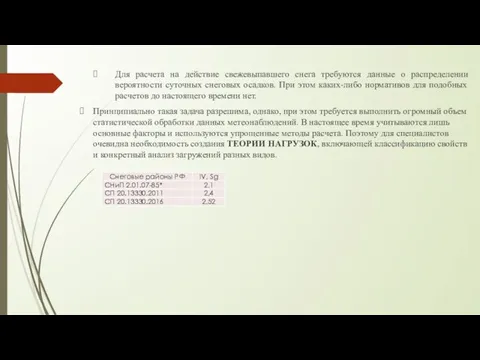

Для расчета на действие свежевыпавшего снега требуются данные о распределении вероятности суточных

Принципиально такая задача разрешима, однако, при этом требуется выполнить огромный объем статистической обработки данных метеонаблюдений. В настоящее время учитываются лишь основные факторы и используются упрощенные методы расчета. Поэтому для специалистов очевидна необходимость создания ТЕОРИИ НАГРУЗОК, включающей классификацию свойств и конкретный анализ загружений разных видов.

Слайд 11Как уже отмечалось выше в классификации, полное значение снеговой нагрузки считается КРАТКОВРЕМЕННОЙ

Как уже отмечалось выше в классификации, полное значение снеговой нагрузки считается КРАТКОВРЕМЕННОЙ

Полное значение снеговой нагрузки используется в расчетах по первой группе предельных состояний, а в расчетах по второй группе - не всегда. Например, его не принимают во внимание при определении прогибов, ограниченных по эстетико-психологическим требованиям (учитывается лишь пониженное длительное значение).

Для равнинных районов Краснодарского края пониженное значение снеговой нагрузки нормами СНКК 20-303-2002 не установлено (отсутствует).

Слайд 12Коэффициент надежности по снеговой нагрузке1,4. Это примерно соответствует периоду однократного превышения 7-14

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке1,4. Это примерно соответствует периоду однократного превышения 7-14

В старых нормах (СНИП 2.01.07-85*) для легких несущих конструкций покрытий с применением древесины, пластмасс и легких сплавов коэффициент увеличивался до 1,6 в случае, когда отношение нормативного собственного веса к нормативному весу снегового покрова менее 0,8. Это связано с тем, что для таких конструкций доля напряжений от снеговой нагрузки становится определяющей. Вследствие большей изменчивости снеговой нагрузки по сравнению с собственным весом конструкций значительное случайное превышение действительной снеговой нагрузки над расчетной не может быть компенсировано резервами несущей способности легких конструкций. Коэффициент 1,6 давал расчетную нагрузку с обеспеченностью примерно 0,96 (1 раз в 25 лет).

Слайд 13Нормативное значение снеговой нагрузки в СНиП было определено как среднее из максимальных

Нормативное значение снеговой нагрузки в СНиП было определено как среднее из максимальных

В пределах каждого снегового района в отдельных географических пунктах фактическая нормативная снеговая нагрузка может в большую или меньшую сторону отличаться от среднего нормативного значения для данного района.

Отмечается, что в наших нормах снеговая нагрузка нормируется с большей вероятностью превышения, чем в нормах других стран. Например, в США за расчетное значение снеговой нагрузки принимается наибольшая нагрузка за 50 лет. В Польше в районах, прилегающих к границе России и Белорусии, нормативная снеговая нагрузка установлена примерно вдвое выше. Поэтому заметной экономии материальных и денежных средств как следствия дальнейшего уточнения снеговых нагрузок, добиться вряд ли возможно.

Слайд 14Наблюдения за снежным покровом на метеорологических станциях проводятся согласно “Наставления метеорологическим станциям”

Наблюдения за снежным покровом на метеорологических станциях проводятся согласно “Наставления метеорологическим станциям”

При ежедневных наблюдениях за снежным покровом определяют:

- степень покрытия окрестности станции снежным покровом (балл);

- характер залегания снежного покрова;

- высоту снежного покрова на метеоплощадке (см).

При снегосъёмках на каждом снегомерном маршруте определяют:

- высоту снежного покрова (среднюю из установленного числа измерений);

- плотность снега (среднюю из установленного числа измерений);

- структуру снежного покрова и т.д.

Выбор снегомерного маршрута производится специалистами УГМС, выбранный маршрут является постоянным и характерным для окружающей местности по условиям формирования снежного покрова. Протяжённость маршрута в поле 2000 м, лесу - 500 м. Снегосъёмки проводятся в последний день пятидневки в течение всего периода, когда степень покрытия снегом была более шести баллов.

Высота снежного покрова измеряется на полевом маршруте в 100 точках (через 20 м), на лесном - в 50 точках (через 10 м). При обработке результатов снегосъемки из всех значений высоты снежного покрова на маршруте отбрасываются наибольшее и наименьшее.

Слайд 15Анализ данных многолетних наблюдений снеговых нагрузок за примерно 50-летний период показал, что

Анализ данных многолетних наблюдений снеговых нагрузок за примерно 50-летний период показал, что

Компенсировать столь существенное редкое превышение расчетных значений можно принятием более высокой по сравнению со СНиП обеспеченности расчетных значений. Однако такой путь приведет к существенному удорожанию строительства. Для уникальных большепролетных покрытий - вогнутых или малой выпуклости – возможно более эффективное решение: очистка кровель при интенсивных снегопадах или большом снегонакоплении.

Для оценки необходимости очистки кровель, требующей оргмероприятий и трудозатрат, необходимо знать связь между весом снегового покрова и его толщиной. Зная среднюю толщину снега, можно оценить, не превышено ли расчетное значение снеговой нагрузки. Появляется возможность при отсутствии оперативной информации метеорологической службы определить необходимость проведения работ по очистке кровель.

Определим критическую толщину снега для города Архангельска при расчетной нагрузке 2,52 кПа

Слайд 16Ветровая нагрузка

Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:

а) основной тип

Ветровая нагрузка

Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра: а) основной тип

Слайд 17Для измерений характеристик ветра на метеостанциях в настоящее время используются анеморумбометры М-63М

Для измерений характеристик ветра на метеостанциях в настоящее время используются анеморумбометры М-63М

В качестве запасного прибора на метеостанциях имеются комплекты флюгеров Г. Вильда с легкой и тяжелой досками. Они предназначены для измерения скорости ветра от 0 до 40 м/с. При наличии двух таких приборов флюгер с лёгкой доской применяется при измерении скорости от 0 до 10 м/с, флюгер с тяжёлой доской - от 10 до 40 м/с. В случае неисправности одного из флюгеров или при наличии на станции одного флюгера наблюдения производятся по нему при всех скоростях, которые прибор может измерить (флюгер с лёгкой доской - 20 м/с, с тяжёлой - 40 м/с).

Вплоть до начала 70-х годов ХХ века проводились лишь флюгерные метеонаблюдения. При этом определяли среднюю скорость ветра, максимальную скорость (порыв) в срок наблюдений, а также направление ветра. Для определения скорости ветра наблюдается колебание доски в течение 2 минут и определяется ее среднее положение за этот промежуток времени. Таким способом получают осредненное на 2-минутном интервале значения скорости ветра, которое используется для нормирования ветрового напора. Одновременно отмечается и самое большое отклонение доски за указанный период – скорость порыва ветра.

Слайд 18Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием

Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием

Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания необходимо учитывать для зданий, сплошностенчатых сооружений или их отдельных участков, имеющих прямолинейную (или близкую к прямолинейной) центральную ось. Критерии возможности возбуждения аэродинамически неустойчивых колебаний устанавливаются в нормах проектирования. При проектировании сооружений должны использоваться такие архитектурные и конструктивные решения, которые исключают возбуждение аэродинамически неустойчивых колебаний.

Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0.

При разработке архитектурно-планировочных решений городских кварталов, а также при планировании возведения зданий внутри существующих городских кварталов необходимо провести оценку комфортности пешеходных зон.

Слайд 19Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки следует определять как сумму

Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки следует определять как сумму

wo - ветровое давление на единицу поверхности (скоростной напор);

ρ - плотность воздуха,

v0 - скорость ветра,

k - коэффициент, учитывающий изменение давления ветра по высоте и тип местности;

c - аэродинамический коэффициент (коэффициент лобового сопротивления сооружения).

Плотность воздуха зависит от давления и температуры. Для обычного диапазона температур и при не очень большой высоте сооружения переменностью плотности воздуха можно пренебречь

w0=0,43v50

v50 - скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, определяемая с 10-минутным интервалом осреднения и с периодом повторяемости 50 лет, т.е. превышаемая в среднем один раз в 50 лет.

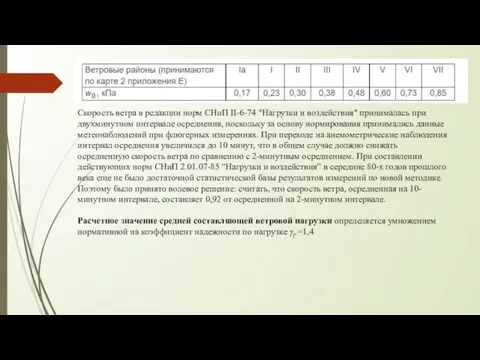

Слайд 20Скорость ветра в редакции норм СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" принималась при

Скорость ветра в редакции норм СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" принималась при

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки определяется умножением нормативной на коэффициент надежности по нагрузке γf.=1,4

Слайд 21В зависимости от шероховатости поверхности различают местности типов А, В и С.

В зависимости от шероховатости поверхности различают местности типов А, В и С.

Сооружения считаются расположенными в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны на расстоянии 30h при высоте сооружения h до 60 м и 2 км - при большей высоте. В таблице приведены значения коэффициента k возрастания скоростного напора ветра по высоте для местностей разных типов:

При определении ветровой нагрузки типы местностей могут быть различными для расчетных направлений ветра.

Примерный эскиз баннера. Kronomir

Примерный эскиз баннера. Kronomir Глава 3. Экономика фирмы

Глава 3. Экономика фирмы Гончарова Ирина Алексеевна

Гончарова Ирина Алексеевна Оценка стоимости бренда

Оценка стоимости бренда Латинская Америка

Латинская Америка Психологическая служба школы«Ни себя, нм других нельзя изучать иначе как в деятельности и общении. Нельзя изучать человека холод

Психологическая служба школы«Ни себя, нм других нельзя изучать иначе как в деятельности и общении. Нельзя изучать человека холод Необычные факты о птицах

Необычные факты о птицах Классификация и категории автомобильных дорог

Классификация и категории автомобильных дорог Этикет 4 класс

Этикет 4 класс Влияние вредных привычек на сердечно-сосудистую и дыхательную системы

Влияние вредных привычек на сердечно-сосудистую и дыхательную системы Воля. Виды и содержания волевых процессов

Воля. Виды и содержания волевых процессов Э-74 Против курения

Э-74 Против курения Агентство по ипотечному жилищному кредитованию

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Возрождение Руси. Иван Калита

Возрождение Руси. Иван Калита Растительные сообщества и взаимосвязи в них

Растительные сообщества и взаимосвязи в них Чтение слов и предложений с буквой Ц

Чтение слов и предложений с буквой Ц Презентация на тему Древние германцы и Римская империя

Презентация на тему Древние германцы и Римская империя  Системный анализ предметной области кандидатской диссертации

Системный анализ предметной области кандидатской диссертации School subjects

School subjects Архимедова сила (7 класс)

Архимедова сила (7 класс) Здравствуй, милая картошка!

Здравствуй, милая картошка! Три среды обитания. Наземно-воздушная среда

Три среды обитания. Наземно-воздушная среда Формованный эластичный ППУ для автомобильной промышленности

Формованный эластичный ППУ для автомобильной промышленности Расшифровка моделей Indesit

Расшифровка моделей Indesit Выполнение эскиза в точечной технике

Выполнение эскиза в точечной технике Особенности питания студентов

Особенности питания студентов Портфолио педагога

Портфолио педагога Воспитательные традиции в системе дополнительного образования

Воспитательные традиции в системе дополнительного образования