Содержание

- 2. Ostern (lateinisch: pascha; von hebräisch: pessach) ist die jährliche Gedächtnisfeier) ist die jährliche Gedächtnisfeier der Auferstehung

- 3. Mit diesem beginnt die österliche Fünfzigtagezeit („Osterzeit“), die den Zeitraum bis einschließlich Pfingsteneinschließlich Pfingsten umfasst. Im

- 4. Das deutsche Wort Ostern und das englische Easter haben die gleiche sprachliche Wurzel, deren Etymologie verschieden

- 5. Der Namensforscher Jürgen Udolph erklärt mit Bezugnahme auf Ostern als Tauftermin das Wort aus der nordgermanischen

- 6. Nach dem wohl frühesten christlichen GlaubensbekenntnisNach dem wohl frühesten christlichen Glaubensbekenntnis wurde Jesus am „dritten Tag

- 7. Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren KalenderdatumOstern gehört zu den beweglichen Festen, deren Kalenderdatum jedes

- 8. In deutschsprachigen Ländern und den NiederlandenIn deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen die Kinder bunt bemalte

- 9. Die Ukraine, Tschechien, die Slowakei und Polen sowie die sorbischsprachigen Gebiete in Deutschland (Brandenburg, Sachsen) sind

- 10. In PolenIn Polen werden am Karsamstag Speisen für das Frühstück am Ostersonntag gesegnet (siehe ŚwięconkaIn Polen

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Ostern (lateinisch: pascha; von hebräisch: pessach) ist die jährliche Gedächtnisfeier) ist die

Ostern (lateinisch: pascha; von hebräisch: pessach) ist die jährliche Gedächtnisfeier) ist die

Da die HeilsereignisseDa die Heilsereignisse dort in eine PessachwocheDa die Heilsereignisse dort in eine Pessachwoche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen HauptfestesDa die Heilsereignisse dort in eine Pessachwoche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das OsterdatumDa die Heilsereignisse dort in eine Pessachwoche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum: Es fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten FrühjahrsvollmondDa die Heilsereignisse dort in eine Pessachwoche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum: Es fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond, im Gregorianischen Kalender also frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April.

In der Alten KircheIn der Alten Kirche wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der OsternachtIn der Alten Kirche wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der Osternacht begangen („Vollpascha“). Ab dem 4. Jahrhundert wurde das höchste Fest im KirchenjahrIn der Alten Kirche wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der Osternacht begangen („Vollpascha“). Ab dem 4. Jahrhundert wurde das höchste Fest im Kirchenjahr als Drei-Tage-Feier (Triduum paschale) historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien) historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von der Feier des Letzten Abendmahls) historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstagabend) historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstagabend – dem Vorabend) historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstagabend – dem Vorabend des Karfreitags) historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstagabend – dem Vorabend des Karfreitags – über den Karsamstag, den Tag der Grabesruhe des Herrn, bis zum Anbruch der neuen Woche, bis zum Anbruch der neuen Woche am Ostersonntag.

Слайд 3Mit diesem beginnt die österliche Fünfzigtagezeit („Osterzeit“), die den Zeitraum bis einschließlich

Mit diesem beginnt die österliche Fünfzigtagezeit („Osterzeit“), die den Zeitraum bis einschließlich

Der im Deutschen gebräuchliche Name Ostern ist altgermanischen ist altgermanischen Ursprungs und hängt etymologisch ist altgermanischen Ursprungs und hängt etymologisch wohl mit der Himmelsrichtung „Osten ist altgermanischen Ursprungs und hängt etymologisch wohl mit der Himmelsrichtung „Osten“ zusammen: Der Ort der aufgehenden Sonne gilt im Christentum als Symbol des auferstandenen und wiederkehrenden ist altgermanischen Ursprungs und hängt etymologisch wohl mit der Himmelsrichtung „Osten“ zusammen: Der Ort der aufgehenden Sonne gilt im Christentum als Symbol des auferstandenen und wiederkehrenden Jesus Christus.

In vielen Ländern gehören Osterbräuche vorchristlicher Herkunft zum Osterfest.

Слайд 4Das deutsche Wort Ostern und das englische Easter haben die gleiche sprachliche

Das deutsche Wort Ostern und das englische Easter haben die gleiche sprachliche

Das Herkunftswörterbuch von DudenDas Herkunftswörterbuch von Duden leitet das Wort vom altgermanischen *Austrō > *Ausro für „Morgenröte“ ab, das eventuell ein germanisches Frühlingsfest bezeichnete und sich im Altenglischen zu *Ēostre, *Ēastre, im Althochdeutschen zu ôstarun fortbildete. Der Wortstamm ist mit altgriechisch ēōs „Sonne“ und lateinisch aurora verwandt, die ihrerseits weitere Sprachen beeinflusst haben.[1]

Ēostra ist erstmals 738 bei Beda Venerabilis (de temporum ratione 15) belegt. Auf ihn geht die Vermutung zurück, das Wort habe eine angelsächsische Lichtgöttin bezeichnet, nach welcher der Monat April auf angelsächsisch Ēosturmanoth benannt war. Das Deutsche Wörterbuch benannt war. Das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm zitiert ihn mit dem Vorbehalt, er könne diese Göttin – als deren späteren Namen sie Ostara vermuten – erfunden haben.[2] Wahrscheinlicher ist, dass Beda Volkstraditionen aufgriff, die im Rahmen frühjährlicher Vegetationsriten, sowie mit den Matronen Wahrscheinlicher ist, dass Beda Volkstraditionen aufgriff, die im Rahmen frühjährlicher Vegetationsriten, sowie mit den Matronen- und Disenkulten beziehungsweise der altsächsischen Idisi in Verbindung standen, und darüber hinaus im damaligen paganen germanischen Raum üblich waren und teilweise heute noch tradiert werden.[3]

Die Einführung beziehungsweise Kultivierung des Begriffs Ostern in Deutschland hängt eng mit der Strukturierung der fränkisch-deutschen Kirchenprovinzen zusammen. Diese waren unterschiedlich sprachlich und klerikalDie Einführung beziehungsweise Kultivierung des Begriffs Ostern in Deutschland hängt eng mit der Strukturierung der fränkisch-deutschen Kirchenprovinzen zusammen. Diese waren unterschiedlich sprachlich und klerikal geprägt. Im Erzbistum Köln, der kölnischen Kirchenprovinz, die fränkisch geprägt war, herrschte der Begriff pāsche vor und wurde vor allem in den heute erhaltenen Dokumenten so auch geschrieben. Bonifatius hatte als Bischofssitz Mainz, und aus der angelsächsischen Tradition wurde dort in den Dokumenten ôstarun in angelsächsischer Anlehnung als typisches Missionswort verwendet.[4]

Wegen der Entdeckung des leeren Grabes Jesu „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging“ (MkWegen der Entdeckung des leeren Grabes Jesu „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging“ (Mk 16,2 EUWegen der Entdeckung des leeren Grabes Jesu „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging“ (Mk 16,2 EU) wurde die MorgenröteWegen der Entdeckung des leeren Grabes Jesu „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging“ (Mk 16,2 EU) wurde die Morgenröte in der Christenheit zum Symbol der Auferstehung. Die Canones Hippolyti (um 350) gaben daher für die Osternacht die Weisung: Nemo igitur illa nocte dormiat usque ad auroram („Niemand soll in dieser Nacht schlafen, sondern wach bleiben bis zur Morgenröte“). Dies knüpfte auch an die biblische Exodustradition („Niemand soll in dieser Nacht schlafen, sondern wach bleiben bis zur Morgenröte“). Dies knüpfte auch an die biblische Exodustradition der Israeliten („Niemand soll in dieser Nacht schlafen, sondern wach bleiben bis zur Morgenröte“). Dies knüpfte auch an die biblische Exodustradition der Israeliten in der Nacht des „Vorübergehens“ (hebräisch Pessach, englisch passover): „Eine Nacht des Wachens war es für den Herrn, als er sie aus Ägypten herausführte. Als eine Nacht des Wachens zur Ehre des Herrn gilt sie den Israeliten in allen Generationen.“ (Ex): „Eine Nacht des Wachens war es für den Herrn, als er sie aus Ägypten herausführte. Als eine Nacht des Wachens zur Ehre des Herrn gilt sie den Israeliten in allen Generationen.“ (Ex 12,42 EU).

Honorius Augustodunensis (12. Jh.) leitete Ostern von Osten (vgl. englisch easter und east) ab, der Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs. Viele neue Christen ließen sich damals „bei Sonnenaufgang“ am Ostermorgen – althochdeutsch zu den ostarun – taufen

Слайд 5Der Namensforscher Jürgen Udolph erklärt mit Bezugnahme auf Ostern als Tauftermin das

Der Namensforscher Jürgen Udolph erklärt mit Bezugnahme auf Ostern als Tauftermin das

Eine andere Deutung geht von der lateinischen Bezeichnung hebdomada in albis („Weiße Woche“) für die Osteroktav aus. Da alba im französischen die Bedeutung „weiß“ verliert und die spezielle Bedeutung „Morgenlicht“ bzw. „Morgenröte“ annimmt, kann dies durch das entsprechende germanische Wort wiedergegeben worden sein

Слайд 6Nach dem wohl frühesten christlichen GlaubensbekenntnisNach dem wohl frühesten christlichen Glaubensbekenntnis wurde

Nach dem wohl frühesten christlichen GlaubensbekenntnisNach dem wohl frühesten christlichen Glaubensbekenntnis wurde

Zudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im TanachZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in HosZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in Hos 6,2 EUZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in Hos 6,2 EU. Dies reflektieren auch Jesu Leidens- und Auferstehungsankündigungen, die in den synoptischenZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in Hos 6,2 EU. Dies reflektieren auch Jesu Leidens- und Auferstehungsankündigungen, die in den synoptischen Evangelien seine PassionsgeschichteZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in Hos 6,2 EU. Dies reflektieren auch Jesu Leidens- und Auferstehungsankündigungen, die in den synoptischen Evangelien seine Passionsgeschichte einleiten und gliedern. Das MarkusevangeliumZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in Hos 6,2 EU. Dies reflektieren auch Jesu Leidens- und Auferstehungsankündigungen, die in den synoptischen Evangelien seine Passionsgeschichte einleiten und gliedern. Das Markusevangelium bevorzugt dabei den Ausdruck „nach drei Tagen“ (μετὰ τρεῖς ἡμέρας: Mk 8,31; 9,31; 10,34), der jedoch eine Binnenfrist, keine Ablauffrist angibt, wie die Aussage „innerhalb von drei Tagen“ (Mk 14,58; 15,29) bestätigt. Im MatthäusevangeliumZudem bringt diese geprägte Formel Jesu Auferstehung mit mehreren vorgegebenen Traditionen in Verbindung. So ist der „dritte Tag“ im Tanach häufig der Tag einer Rettung aus Todesnot und ultimativen Wende zum Heil durch Gottes Eingreifen in die Geschichte: so besonders deutlich in Hos 6,2 EU. Dies reflektieren auch Jesu Leidens- und Auferstehungsankündigungen, die in den synoptischen Evangelien seine Passionsgeschichte einleiten und gliedern. Das Markusevangelium bevorzugt dabei den Ausdruck „nach drei Tagen“ (μετὰ τρεῖς ἡμέρας: Mk 8,31; 9,31; 10,34), der jedoch eine Binnenfrist, keine Ablauffrist angibt, wie die Aussage „innerhalb von drei Tagen“ (Mk 14,58; 15,29) bestätigt. Im Matthäusevangelium dominiert die Ordinalzahl mit bestimmtem Artikel (Mt 16,21; 17,23; 20,19). Diese findet sich auch im Lukasevangelium (Lk 9,22; 18,33; 24,7; nicht in Lk 9,43bff).

Während diese Ankündigungen häufig als nachträgliche Redaktion von Urchristen gelten, enthalten auch einige Leidens- und Todesankündigungen eine Dreitagesangabe, die als mögliche echte Jesusworte angesehen werden: so das Rätselwort vom „Zeichen des JonaWährend diese Ankündigungen häufig als nachträgliche Redaktion von Urchristen gelten, enthalten auch einige Leidens- und Todesankündigungen eine Dreitagesangabe, die als mögliche echte Jesusworte angesehen werden: so das Rätselwort vom „Zeichen des Jona“ (MtWährend diese Ankündigungen häufig als nachträgliche Redaktion von Urchristen gelten, enthalten auch einige Leidens- und Todesankündigungen eine Dreitagesangabe, die als mögliche echte Jesusworte angesehen werden: so das Rätselwort vom „Zeichen des Jona“ (Mt 12,40 EUWährend diese Ankündigungen häufig als nachträgliche Redaktion von Urchristen gelten, enthalten auch einige Leidens- und Todesankündigungen eine Dreitagesangabe, die als mögliche echte Jesusworte angesehen werden: so das Rätselwort vom „Zeichen des Jona“ (Mt 12,40 EU), dessen Angabe „nach drei Tagen und drei Nächten“ dem Osterdatum jedoch widerspricht, und das Wort vom Tempelabriss und -neubau „in drei Tagen“, das die Urchristen auf Jesu Tod und Auferstehung bezogen (JohWährend diese Ankündigungen häufig als nachträgliche Redaktion von Urchristen gelten, enthalten auch einige Leidens- und Todesankündigungen eine Dreitagesangabe, die als mögliche echte Jesusworte angesehen werden: so das Rätselwort vom „Zeichen des Jona“ (Mt 12,40 EU), dessen Angabe „nach drei Tagen und drei Nächten“ dem Osterdatum jedoch widerspricht, und das Wort vom Tempelabriss und -neubau „in drei Tagen“, das die Urchristen auf Jesu Tod und Auferstehung bezogen (Joh 2,19ff EU).[6]

Слайд 7Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren KalenderdatumOstern gehört zu den beweglichen

Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren KalenderdatumOstern gehört zu den beweglichen

Слайд 8In deutschsprachigen Ländern und den NiederlandenIn deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen

In deutschsprachigen Ländern und den NiederlandenIn deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen

In katholischen Gemeinden werden die Kirchenglocken zwischen Karfreitag und der Osternacht nicht geläutet. In einigen Gemeinden, vorwiegend im süddeutschen Raum, aber auch in Luxemburg, ziehen stattdessen Kinder und Jugendliche mit speziellen RatschenIn katholischen Gemeinden werden die Kirchenglocken zwischen Karfreitag und der Osternacht nicht geläutet. In einigen Gemeinden, vorwiegend im süddeutschen Raum, aber auch in Luxemburg, ziehen stattdessen Kinder und Jugendliche mit speziellen Ratschen oder Klappern durch das Dorf, um zu den Gottesdiensten und zum Angelusgebet zu rufen.

In FrankreichIn Frankreich, ÖsterreichIn Frankreich, Österreich aber auch in überwiegend katholischen Regionen DeutschlandsIn Frankreich, Österreich aber auch in überwiegend katholischen Regionen Deutschlands erzählt man den Kindern, dass die Glocken am Karfreitag nach Rom fliegen und am Ostersonntag zurückkommen, um zu erklären, wieso sie nicht läuten. Die Glocken würden auf dem Rückweg aus Rom Süßigkeiten für die Kinder verstecken. Die Suche nach den versteckten Süßigkeiten findet in Frankreich, im Gegensatz zu den deutschsprachigen Ländern, erst am Ostermontag statt.

Слайд 9Die Ukraine, Tschechien, die Slowakei und Polen sowie die sorbischsprachigen Gebiete in

Die Ukraine, Tschechien, die Slowakei und Polen sowie die sorbischsprachigen Gebiete in

In ItalienIn Italien gibt es die „Torta di Pasquetta“: eine Art Gugelhupf mit gekochten Eiern, Spinat und der sogenannten „Ostertaube“. Am Karfreitag findet in vielen Orten eine Prozession statt, bei der das Kreuz schweigend durch die Straßen getragen wird. Die Auferstehung wird traditionell am zweiten Feiertag mit der Familie und Freunden mit Picknick gefeiert.

In FinnlandIn Finnland schlagen Freunde und Bekannte einander leicht mit einer Birkenrute, um an die Palmzweige, mit denen Jesus in Jerusalem empfangen wurde, zu erinnern. Am Ostersonntag ziehen Kinder mit Trommeln und Tröten durch die Straßen zur Beendigung der Trauerzeit. In Finnland ist Ostern auch das Fest der Kerzen.

In Mexiko feiert man für etwa zwei Wochen eine Art Volksfest mit Musik und Tanz. Die Straßen sind mit Girlanden geschmückt. Am Karfreitag ist es ruhig, und es finden Prozessionen statt.

In Schweden gehen Frauen nachts heimlich und schweigend an eine Quelle, um das OsterwasserIn Schweden gehen Frauen nachts heimlich und schweigend an eine Quelle, um das Osterwasser zu holen. Schaffen sie es, dabei nicht gesehen zu werden und mit dem Wasser ihren Liebsten zu benetzen, dann erobern sie damit seine Liebe. Ostern wird mit Feuerwerk und Lärm gefeiert. Die „Osterhexen“ werden symbolisch am Osterfeuer verjagt. Am Gründonnerstag verkleiden sich die schwedischen Kinder als „Osterweiber“ (Påskkärring). Sie laufen mit langen Röcken und Kopftüchern durch die Straßen und betteln an den Türen um Süßigkeiten, als „Bezahlung“ überreichen sie selbstgemalte Osterbilder.

In England lässt man die bunten Eier an abschüssigen Straßen etc. hinunterrollen, bis die Schale ganz kaputt ist.

In den USAIn den USA gibt es die traditionelle „Easter Parade“ auf der 5th Avenue in New York CityIn den USA gibt es die traditionelle „Easter Parade“ auf der 5th Avenue in New York City. Man verkleidet sich und fährt mit bunt geschmückten Wagen durch die Straßen. Am Weißen HausIn den USA gibt es die traditionelle „Easter Parade“ auf der 5th Avenue in New York City. Man verkleidet sich und fährt mit bunt geschmückten Wagen durch die Straßen. Am Weißen Haus in Washington findet das Eierrollen („The White House Easter Eggs Roll“) statt, wobei jeder Teilnehmer ein vom Präsidenten und seiner Gattin signiertes Holzei erhält.

Слайд 10In PolenIn Polen werden am Karsamstag Speisen für das Frühstück am Ostersonntag

In PolenIn Polen werden am Karsamstag Speisen für das Frühstück am Ostersonntag

In GriechenlandIn Griechenland, RusslandIn Griechenland, Russland und Schweden werden hartgekochte Eier rot bemalt als Symbol für das neue Leben, das durch das Opfer Christi erworben wurde.

In Griechenland wird nach der Auferstehungsliturgie die Majiritsa, eine Suppe aus den Innereien des Lamms gegessen, das dann im Laufe des Ostersonntags am Spieß gegrillt wird. Während der Ostertage begrüßt man sich – wie auch in allen anderen orthodoxen Ländern – mit dem Ostergruß: Χριστός ἀνέστη! („Christus ist auferstanden!“) Der so Gegrüßte antwortet: Ἀληθῶς ἀνέστη! („Er ist wahrhaftig auferstanden!“).

In TschechienIn Tschechien, der SlowakeiIn Tschechien, der Slowakei, UngarnIn Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien wird am Ostermontag ein Brauch ausgeübt, bei dem die Männer Frauen mit Wasser, in Ungarn mit Parfüm, besprengen und mit einer Art handgemachten Rute – pomlázka (Tschechien) – korbáč (Slowakei) – die mit bunten Bändern geschmückt ist, „symbolisch“ (d. h. ohne weh zu tun) schlagen (oft werden die Mädchen jedoch so stark auf die Beine geschlagen, dass sie es nicht wagen aus dem Haus zu gehen). Der Überlieferung nach soll dies die Gesundheit und Schönheit der betroffenen Frauen im kommenden Jahr erhalten. Frauen, die dabei übersehen werden, können sich unter Umständen beleidigt fühlen. Im Gegenzug schenkt die Frau dem Mann ein bunt bemaltes Ei oder auch einen geringen Geldbetrag. In manchen Gegenden kann sich die Frau dann am Nachmittag oder am darauf folgenden Tag revanchieren, indem sie Männer mit einem Eimer kalten Wassers übergießt.

Технологии разработки Internet-приложений

Технологии разработки Internet-приложений Атеросклероз

Атеросклероз The house

The house  Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Правоспособность и дееспособность граждан

Правоспособность и дееспособность граждан Модуль Технологическое предпринимательство

Модуль Технологическое предпринимательство 5 причин, почему для Вашего бренда будет полезно выиграть 500 000 грн на медиа-размещение в соцсетиОдноклассники

5 причин, почему для Вашего бренда будет полезно выиграть 500 000 грн на медиа-размещение в соцсетиОдноклассники Неорганические полимеры

Неорганические полимеры Озеленение классной комнаты

Озеленение классной комнаты Рассвет на Москве-реке

Рассвет на Москве-реке Презентация на тему Распад СССР

Презентация на тему Распад СССР  01.02.2016

01.02.2016 Парни против девушек. Викторина

Парни против девушек. Викторина Детские страхи у дошкольников - Презентация

Детские страхи у дошкольников - Презентация Пресс-запуск New PEUGEOT 3008 2017

Пресс-запуск New PEUGEOT 3008 2017 ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ г.Комсомольск – на – Амуре.

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ г.Комсомольск – на – Амуре. С днем рождения. Желаю тебе горы счастья и океаны любви

С днем рождения. Желаю тебе горы счастья и океаны любви Магистерские программы по направлению 46.04.01 История

Магистерские программы по направлению 46.04.01 История Правовое государство и гражданское общество

Правовое государство и гражданское общество London. Sightseeing of London

London. Sightseeing of London Методы психодиагностики в работе с женщинами на разных этапах формирования материнской роли

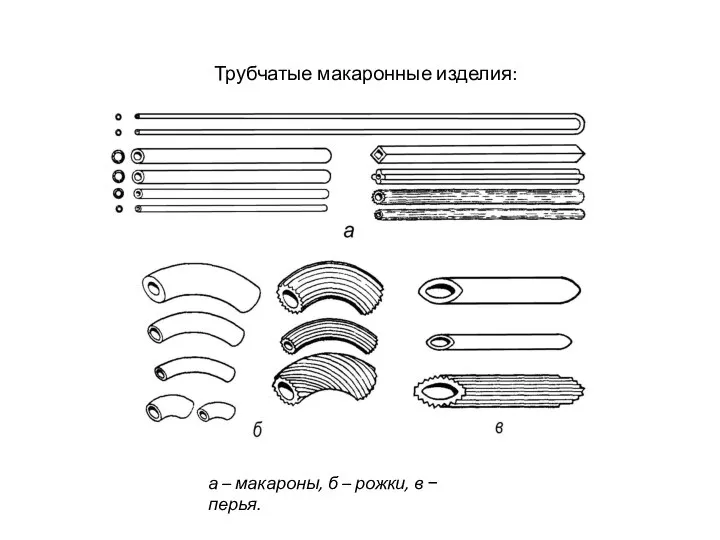

Методы психодиагностики в работе с женщинами на разных этапах формирования материнской роли Трубчатые макаронные изделия

Трубчатые макаронные изделия Орган зрения. Зрительный анализатор

Орган зрения. Зрительный анализатор Живу я здесь, и край мне этот дорог (фотоконкурс)

Живу я здесь, и край мне этот дорог (фотоконкурс) Галогены

Галогены Крокодил (иллюстрация)

Крокодил (иллюстрация) Внутренний водопровод и канализация зданий

Внутренний водопровод и канализация зданий Идеальное государство

Идеальное государство