Слайд 2 Электромагнитное реле состоит минимум из трех (главных) частей: неподвижного электромагнита, подвижного якоря

и переключателя.

Электромагнит, по сути, - катушка, намотанная медным проводом на ферромагнитный сердечник.

В роли якоря обычно выступает пластина, изготовленная из магнитного металла, которая и призвана воздействовать на коммутирующие контакты или на группу таких контактов, собственно и формирующих переключатель реле.

Слайд 3Электромагнитное реле переменного тока

В некоторых случаях бывает так, что источником энергии для

питания обмотки реле может выступать только переменный ток.

В отличие от реле постоянного тока, реле переменного тока тех же размеров и при аналогичном среднем значении магнитной индукции в его сердечнике, обеспечивает вдвое меньшее магнитное усилие на якорь, чем в реле постоянного тока.

Суть в том, что электромагнитное усилие, в случае переменного тока, если подать его на обмотку обычного реле, носило бы ярко выраженный пульсирующий характер, и обращалось бы в ноль два раза за период колебаний питающего переменного напряжения.

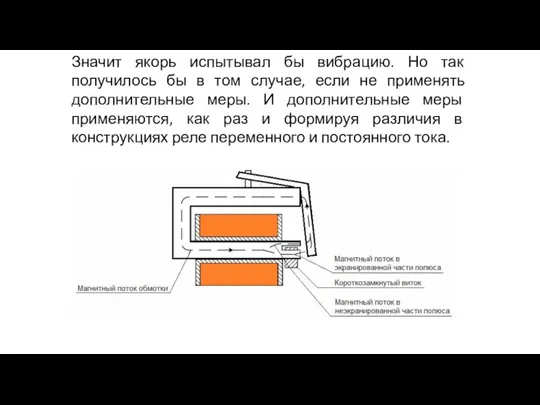

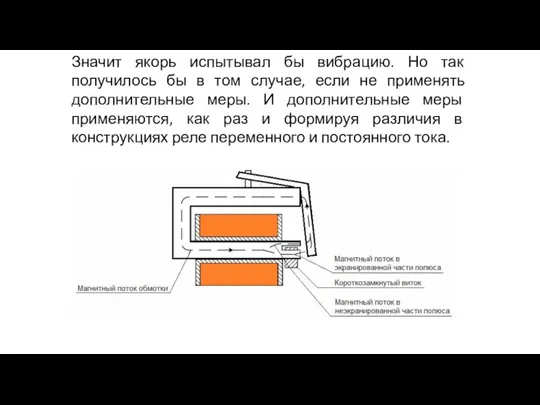

Слайд 4Значит якорь испытывал бы вибрацию. Но так получилось бы в том случае,

если не применять дополнительные меры. И дополнительные меры применяются, как раз и формируя различия в конструкциях реле переменного и постоянного тока.

Слайд 5 Реле переменного тока устроено и работает следующим образом. Переменный магнитный поток основной

обмотки, проходя через часть сердечника с прорезью, разделяется на две части. Одна часть магнитного потока проходит через экранированную часть разделенного полюса (через ту, на которой установлен короткозамкнутый проводящий виток), тогда как другая часть магнитного потока направляется через неэкранированную часть разделенного полюса.

Поскольку в короткозамкнутом витке наводится ЭДС и соответственно ток, то магнитный поток данного витка (наведенного в нем тока) противодействует вызывающему его магнитному потоку, что приводит к тому, что магнитный поток в части сердечника с витком отстает по фазе от потока в части сердечника без витка на 60-80 градусов.

Слайд 6В результате суммарное тяговое усилие на якорь никогда не обращается в ноль,

поскольку оба потока проходят через ноль в разные моменты времени, и в якоре не возникает сколь-нибудь значимой вибрации. Формируемое таким образом результирующее усилие на якорь оказывается в состоянии произвести коммутирующее действие.

Слайд 7Параметры:

Мощность срабатывания (Р ср – измеряется в Ваттах) – ток минимальной мощности, который

должен подаваться на реле для его нормальной активации. Номинально этот параметр подбирается согласно общим конструктивным и электрическим параметрам реле.

Мощность управления (Р упр – измеряется в Ваттах) – максимальная мощность тока, которую способно передать реле в коммутируемой сети. Данное значение определяется параметрами рабочих контактов реле.

Слайд 8Время срабатывания (Т ср – измеряется в секундах) – разница во времени от

момента поступления сигнала на управляющий контакт до смыкания или размыкания контактов.

Допустимая разрывная мощность (Р р – измеряется в Ваттах) – этот параметр можно встретить в сильноточных реле. Он обозначает мощность при определенном токе, которая при разрыве не позволит создать устойчивую электрическую дугу.

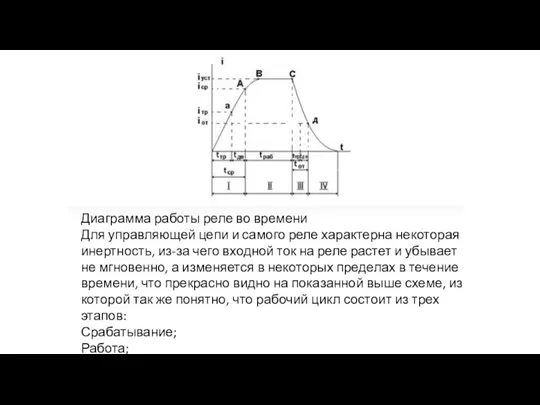

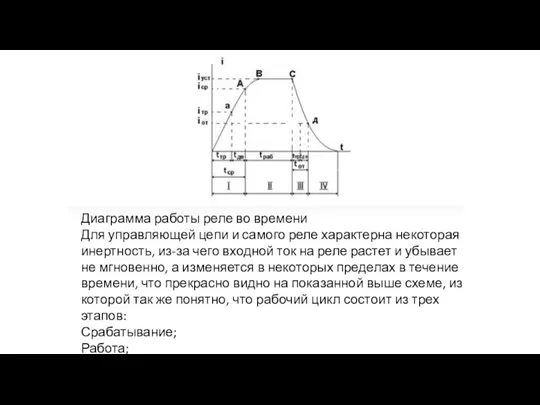

Слайд 9Диаграмма работы реле во времени

Для управляющей цепи и самого реле характерна некоторая

инертность, из-за чего входной ток на реле растет и убывает не мгновенно, а изменяется в некоторых пределах в течение времени, что прекрасно видно на показанной выше схеме, из которой так же понятно, что рабочий цикл состоит из трех этапов:

Срабатывание;

Работа;

Возврат.

Слайд 10Срабатывание – имеет два таких интервала: время трогания (tтр) и время на

движение якоря(tдв). То есть Т ср = tтр+tдв – все просто.

Работа – также два участка, которые обозначены на временной линии отрезками АВ и ВС. На первом этапе ток продолжает еще какое-то время расти, пока не будет достигнуто установленное значение, что позволяет обеспечить надежное притяжение между якорем и сердечником, препятствующим вибрации якоря. На втором участке никаких изменений величины тока не происходит.

Возврат – аналогично, 2 участка. На первом происходит отпускание реле, а на втором – возврат в исходное состояние. На протяжении всего периода сила тока падает.

Слайд 11Помимо перечисленного, у реле разных типов в ходу следующие параметры:

Коэффициент возврата (Kb) –

отношение отпускающего тока к срабатывающему. Обычно данное значение варьируется от 0,4 до 0,8. Рассчитывается по формуле: Iот/Iср < 1.

Коэффициент запаса (К зап) – это отношение тока установившегося (I уст), то есть максимального к току срабатывания. Это значение показывает, насколько надежен выбранный прибор.

Последний параметр называется коэффициентом управления (К упр) и представлен отношением мощности управления к мощности срабатывания. То есть если реле используется как усилитель, то мы видим коэффициент этого усиления.

Слайд 13Безъякорные реле

Главные недостатки электромагнитных контактных реле, из-за которых бесконтактная техника отодвинула их

на задний план, сосредоточены в контактной системе и движущихся частях.

Контактная система часто выходит из строя из-за подгарания контактов (искрение – опасность применения во взрывоопасных помещениях).

Движущиеся части создают сложности в изготовлении: удорожание конструкции, низкую надежность, малый срок службы и большую инерционность.

Габариты и вес реле неизмеримо выше бесконтактных, выполненных на микромодулях и особенно на интегральных схемах.

Слайд 14 Однако в последнее время новый отряд контактных элементов, занимающих промежуточное положение (по

достоинствам, а не по принципу действия) между обычными реле и бесконтактными, нашел широкое применение в устройствах автоматики. К ним относятся реле с герметизированными магнитоуправляемыми контактами (МК) или герконы (герметизированные контакты), иначе их называют безъякорные реле.

Слайд 15 В общем случае безъякорные реле представляют собой стеклянную ампулу, пространство которой заполнено

инертным газом для улучшения условий коммутации (инертный газ не поддерживает горения дуги). Внутри ампулы помещают электроды из пружинящего материала с большой магнитной проницаемостью. Концы электродов покрыты тонким слоем золота или родия .

Слайд 16 Поверх ампулы размещается обмотка, по которой пропускается необходимый ток для создания магнитного

поля вдоль герметизированных контактов. При достижении магнитным полем достаточной величины надежности Н контакты замыкаются.

Магнитное поле может быть образовано и с помощью постоянных магнитов, а также с помощью близлежащих токопроводящих шин (обычно с большими значениями токов). Частота переключений герконов достигает f = 400 Гц.

Безъякорные реле, благодаря своим малым габаритам и простоте устройства, успешно конкурируют с полупроводниковыми элементами, особенно, где требуется гальваническая развязка.

Слайд 18

Достоинства герконовых реле:

полная герметизация контакта;

простота конструкции, малая масса и габариты;

высокое быстродействие,

что позволяет использовать герконовые реле при высокой частоте коммутаций;

высокая электрическая прочность межконтактного промежутка;

гальваническая развязка коммутируемых цепей и цепей управления герконовых реле;

расширенные функциональные области применения герконовых реле;

- надежная работа в диапазоне температур (–60...+120°С).

Слайд 19Недостатки герконовых реле:

- низкая чувствительность у МДС (магнитная движущая сила) управления герконовых

реле;

- восприимчивость к внешним магнитным полям, что требует специальных мер по защите от внешних воздействий;

- хрупкий баллон герконовых реле, чувствительный к ударам;

- малая мощность коммутируемых цепей у герконов;

- возможность самопроизвольного размыкания контактов герконовых реле при больших токах.

Слайд 206.Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах и

тиристорах, их преимущества

Слайд 21 В силовых цепях для отключения тока применяют устройства на основе тиристоров. Тиристор

– управляемый полупроводниковый прибор, состоящий из четырехслойного кристалла кремния со структурой p-n-p-n. Внешние выводы от крайних слоев служат катодом и анодом, а вывод от одной внутренней базовой области – управляющим электродом.

Если на управляющий электрод ток не подается, то тиристор заперт (в определенных пределах воздействующих напряжений). Если на управляющий электрод подан ток, то тиристор, находящийся под анодным напряжением, переходит в состояние проводимости.

Слайд 22 Цепь остается включенной в течение всего времени, пока подаются управляющие импульсы. При

их снятии запирание тиристоров происходит автоматически после прохождения переменного тока в силовой цепи через нуль. Следовательно, время отключения составляет полпериода, т.е. 0,01 с, что в 10-20 раз меньше, чем у традиционных выключателей.

Слайд 23 В запертом состоянии тиристор выдерживает определенное напряжение («обратное напряжение»). Гальваническая связь отключенных

частей цепи сохраняется вследствие несовершенства полупроводникового контакта, т.е. в цепи протекает ток утечки.

Этот недостаток устраняют, включая последовательно в цепь контактный аппарат, который отключает цепь в обесточенном состоянии.

Слайд 24 Особенностью тиристоров является повышенное падение напряжения на полупроводниковом контакте, что приводит к

значительному выделению мощности и, следовательно, нагреву контакта. Полупроводниковые приборы требуют интенсивного охлаждения – воздушного и водяного.

В качестве блока управления, создающего управляющие импульсы, строго синхронные с действующим переменным напряжением, могут применяться схемы с магнитными усилителями или модуляторами импульсов.

Слайд 26 Тиристорный однополюсный контактор.

Для включения контактора и подачи напряжения на нагрузку должны

замкнуться контакты К в цепи управления тиристоров VS1 и VS2.

Если в этот момент на зажиме 1 положительный потенциал (положительная полуволна синусоиды переменного тока), то на управляющий электрод тиристора VS1 будет подано через резистор R1 и диод VD1 положительное напряжение. Тиристор VS1 откроется, и через нагрузку Rн пойдет ток. При смене полярности напряжения сети откроется тиристор VS2, таким образом, нагрузка будет подключена к сети переменного тока. При отключении контактами К размыкаются цепи управляющих электродов, тиристоры закрываются и нагрузка отключается от сети

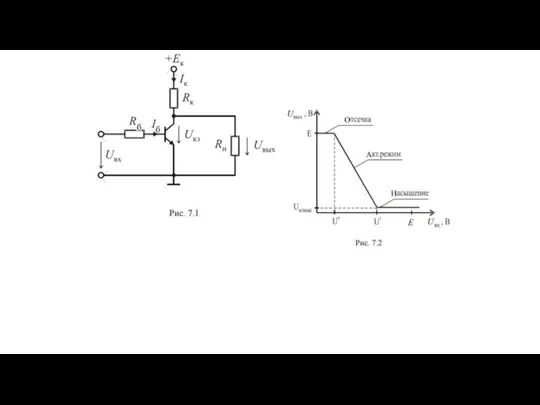

Слайд 27 Ключ на биполярном транзисторе Простейший ключ на биполярном транзисторе показан на рис.

7.1. Резистор Rб в цепи базы служит для задания необходимого тока базы. Резистор Rк является внутренней нагрузкой ключа, а резистор Rн – его внешней нагрузкой. Величина внешней нагрузки может меняться в широких пределах. При Rк = ∞ ключ работает в режиме холостого хода. Предельной нагрузкой, при которой ключ еще должен сохранять свои параметры, считают величину Rк = Rн .

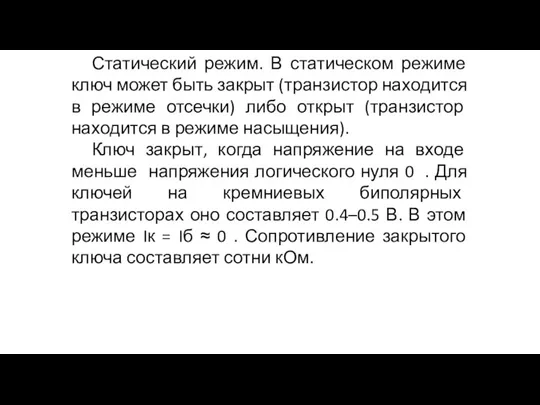

Слайд 29 Статический режим. В статическом режиме ключ может быть закрыт (транзистор находится в

режиме отсечки) либо открыт (транзистор находится в режиме насыщения).

Ключ закрыт, когда напряжение на входе меньше напряжения логического нуля 0 . Для ключей на кремниевых биполярных транзисторах оно составляет 0.4–0.5 В. В этом режиме Iк = Iб ≈ 0 . Сопротивление закрытого ключа составляет сотни кОм.

Слайд 30 Если на входе действует импульс напряжения такой величины, чтобы транзистор находился в

режиме насыщения то ток коллектора возрастает до наибольшего значения .

Напряжение Uкэ в режиме насыщения составляет 0.2–0.3 В, а выходное сопротивление – несколько десятков Ом. Для насыщения транзистора необходимо, чтобы ток базы стал больше минимального значения, при котором начинается насыщение транзистора.

Слайд 31 Основное назначение транзисторных выключателей, схемы которых предлагаются вниманию читателей, - включение и

выключение нагрузки постоянного тока. Кроме этого, он может выполнять ещё дополнительные функции, например, индицировать своё состояние, автоматически отключать нагрузку при разрядке аккумуляторной батареи до предельно допустимого значения или по сигналу датчиков температуры, освещённости и др. На базе нескольких выключателей можно сделать переключатель. Коммутация тока осуществляется транзистором, а управление осуществляется одной простой кнопкой с контактом на замыкание. Каждое нажатие на кнопку изменяет состояние выключателя на противоположное.

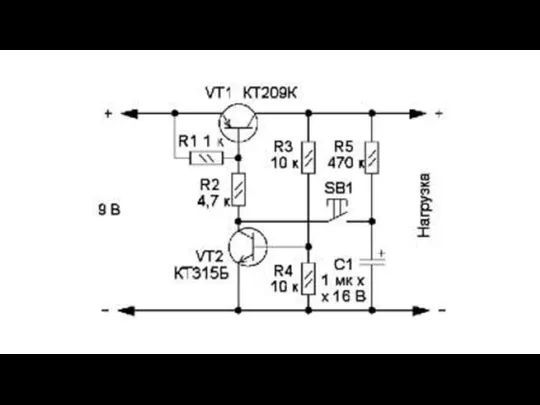

Слайд 33Схема выключателя показана на рис. 1. Принцип его работы основан на том,

что у открытого кремниевого транзистора напряжение на переходе база-эмиттер транзистора - 0,5...0,7 В, а напряжение насыщения коллектор-эмиттер может быть 0,2...0,3 В. По сути, это устройство представляет собой триггер на транзисторах с разной структурой, управляемый одной кнопкой. После подачи питающего напряжения оба транзистора закрыты, а конденсатор C1 разряжен. При нажатии на кнопку SB1 ток зарядки конденсатора С1 открывает транзистор VT1, и следом за ним откроется транзистор VT2. При отпускании кнопки транзисторы остаются во включённом состоянии, питающее напряжение (за вычетом падения напряжения на транзисторе VT1) поступает на нагрузку и продолжится зарядка конденсатора С1. Он зарядится до напряжения, немногим большем, чем напряжение на базе этого транзистора, поскольку напряжение насыщения коллектор-эмиттер меньше напряжения база-эмиттер.

Слайд 34 Поэтому при следующем нажатии на кнопку напряжение база-эмиттер на транзисторе VT1 будет

недостаточным для поддержания его в открытом состоянии и он закроется. Следом закроется транзистор VT2, и нагрузка обесточится. Конденсатор С1 разрядится через нагрузку и резисторы R3-R5, и выключатель вернётся в исходное состояние.

Максимальный коллекторный ток транзистора VT1 Iк зависит от коэффициента передачи тока h21Э и базового тока Iб: Iк = Iб · h21Э. Для указанных на схеме номиналов и типов элементов этот ток - 100...150 мА. Чтобы выключатель работал нормально, ток, потребляемый нагрузкой, должен быть меньше этого значения.

Реклама на сайте Хабрахабр для украинских рекламодателей

Реклама на сайте Хабрахабр для украинских рекламодателей Open InfoSec Days

Open InfoSec Days Кроссворд. Лен

Кроссворд. Лен Армия Казахстана

Армия Казахстана Вставка музыки в презентацию

Вставка музыки в презентацию Внутренняя среда организма. Плазма крови

Внутренняя среда организма. Плазма крови Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 20170406_ikt_na_geografii

20170406_ikt_na_geografii Евреи и нееврейская еда: законы и практика

Евреи и нееврейская еда: законы и практика Благотворительная

Благотворительная Портрет моего целевого клиента

Портрет моего целевого клиента Презентация на тему Стихийные явления в гидросфере

Презентация на тему Стихийные явления в гидросфере TMN - Telecommunication Management Network

TMN - Telecommunication Management Network Перенос слов (1 класс)

Перенос слов (1 класс) Коррозия железа в различных средах

Коррозия железа в различных средах Изучение типологических особенностей спортсменов разной специализации

Изучение типологических особенностей спортсменов разной специализации Философия субъектности как основа психологической практики

Философия субъектности как основа психологической практики Презентация на тему Эдуард Мане

Презентация на тему Эдуард Мане  Математическая викторина

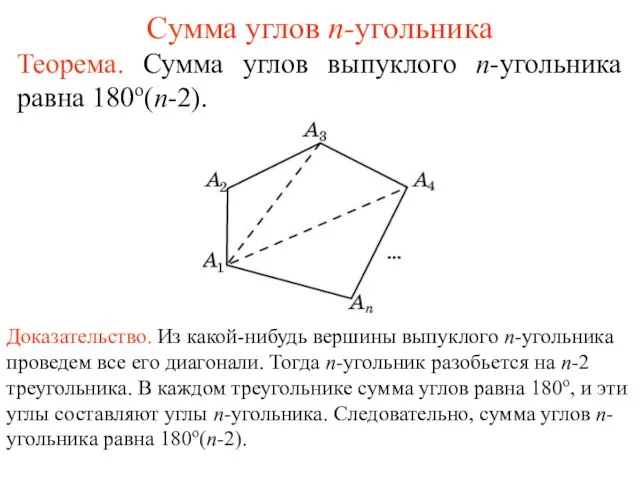

Математическая викторина Презентация на тему Сумма углов n-угольника

Презентация на тему Сумма углов n-угольника  Холодильная перевозка, контейнер

Холодильная перевозка, контейнер Применение тригонометрических формул в вычислениях и тождественных преобразованиях

Применение тригонометрических формул в вычислениях и тождественных преобразованиях Процессуальные риски

Процессуальные риски Оксфорд Класс. English для успешных людей

Оксфорд Класс. English для успешных людей Новософт

Новософт Презентация на тему Информационная сеть

Презентация на тему Информационная сеть Современные инструменты для формирования портфелей с ограничением убытков

Современные инструменты для формирования портфелей с ограничением убытков Политические партии России

Политические партии России