Содержание

- 2. Особенности: Достижения рубежа веков: - импрессионистические уроки пленэрной живописи - композиция «случайного кадрирования» - широкая свободная

- 3. Для живописцев рубежа веков свойственно: - противоречивость и усложненность образов. отсутствие иллюстративности и повествовательности. новые способы

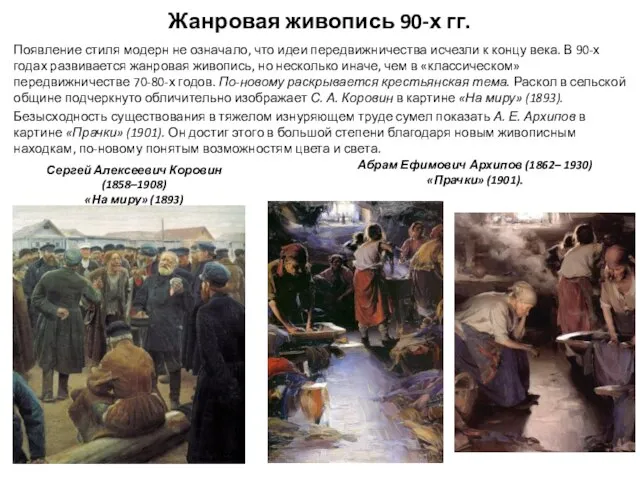

- 4. Жанровая живопись 90-х гг. Появление стиля модерн не означало, что идеи передвижничества исчезли к концу века.

- 5. Сергей Васильевич Иванов (1864-1910) «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Недоговоренность, «подтекст», удачно найденная выразительная деталь делают

- 6. Николай Алексеевич Касаткин (1859-1930) Главный герой произведений художника - рабочий «Шахтерка» (1894) «Углекопы. Смена». (1895) Поездка

- 7. Развитие исторической темы в искусстве рубежа веков Андрей Петрович Рябушкин (1861–1904) Работает скорее в историко-бытовом, чем

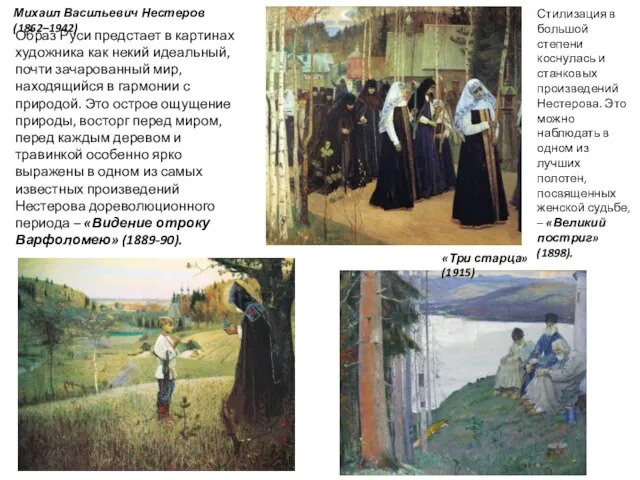

- 8. Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942) Образ Руси предстает в картинах художника как некий идеальный, почти зачарованный мир,

- 9. Филипп Андреевич Малявин (1869–1940) Создал новый тип картины, в которой совершенно по-особому освоены и переложены на

- 10. Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) «Русский импрессионист»: усвоил некоторые принципы этого направления: - радостное восприятие жизни, -

- 11. Валентин Александрович Серов (1865–1911) В 1887 г. в Абрамцеве он создал свой шедевр «Девочка с персиками».

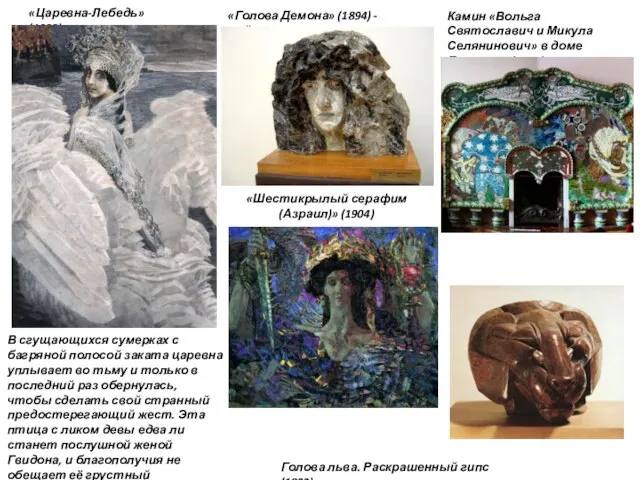

- 12. Михаил Александрович Врубель (1856– 1910) В 90-е гг. складывается полный таинственности и почти демонической силы стиль

- 13. «Голова Демона» (1894) - майолика «Царевна-Лебедь» (1900) В сгущающихся сумерках с багряной полосой заката царевна уплывает

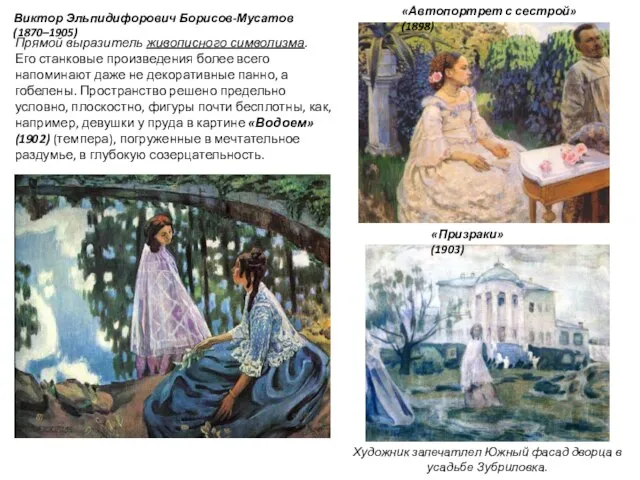

- 14. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870–1905) Прямой выразитель живописного символизма. Его станковые произведения более всего напоминают даже не

- 15. «Мир искусства» (год основания – 1898, сущ. до 1904) Мировоззренческая установка: любовь к прекрасному и уверенность,

- 16. Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) Идейный вождь «Мира искусства». Четкая композиция, ясная пространственность, величие и холодная строгость

- 17. Лев Самуилович Бакст (1866–1924) В графике Бакста отсутствуют мотивы XVIII в. и усадебные темы. Он тяготеет

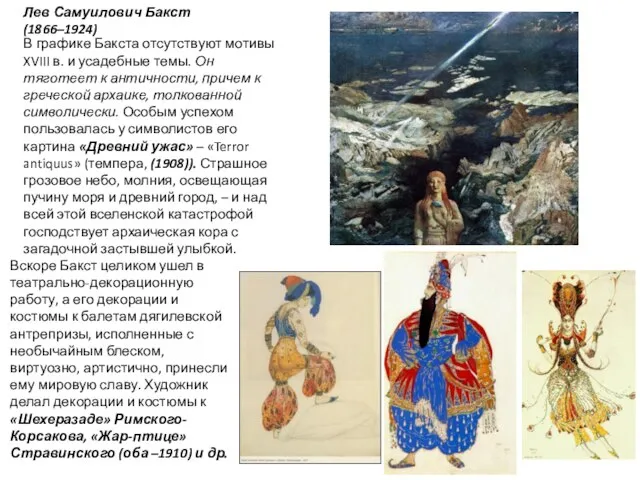

- 18. Евгений Евгеньевич Лансере (1875–1946) В своем творчестве затронул все основные проблемы книжной графики начала XX в.

- 19. Мстислав Валерианович Добужинский (1875– 1957) Представлен не столько Петербург пушкинской поры или XVIII века, сколько современный

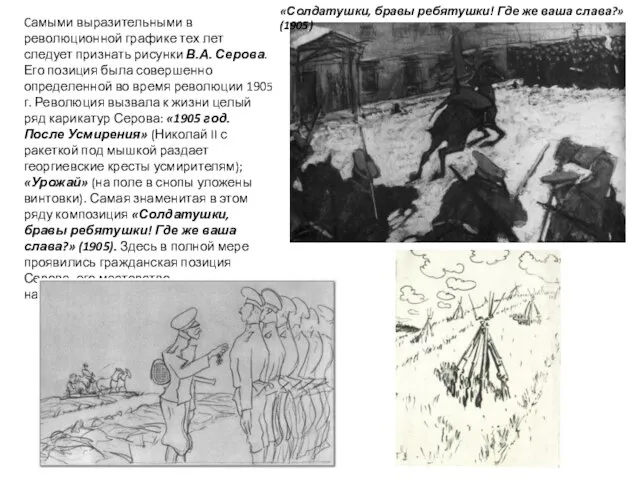

- 20. Cамыми выразительными в революционной графике тех лет следует признать рисунки В.А. Серова. Его позиция была совершенно

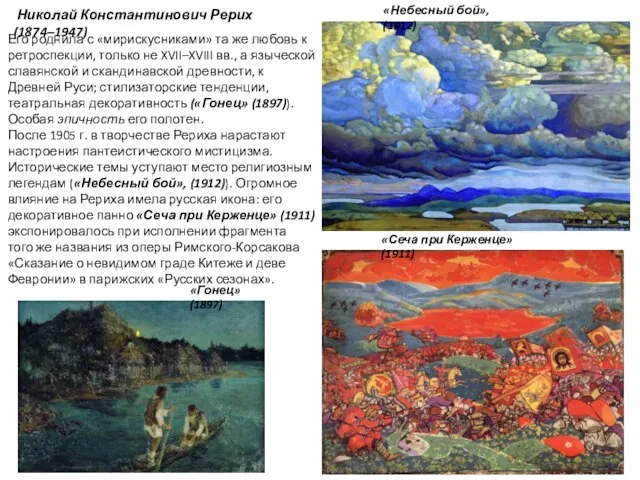

- 21. Николай Константинович Рерих (1874–1947) Его роднила с «мирискусниками» та же любовь к ретроспекции, только не XVII–XVIII

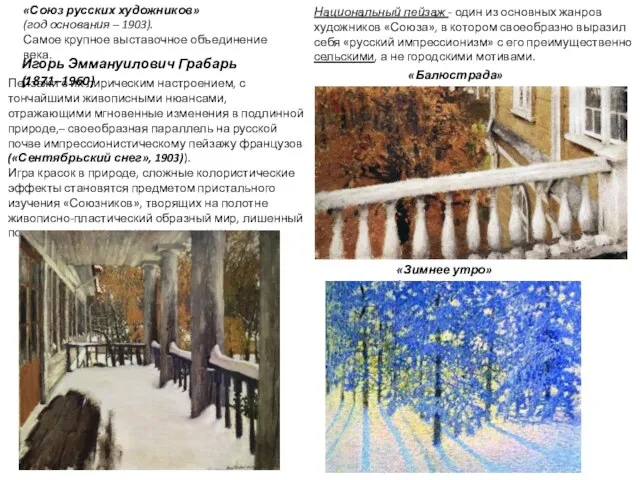

- 22. «Союз русских художников» (год основания – 1903). Самое крупное выставочное объединение века. Национальный пейзаж - один

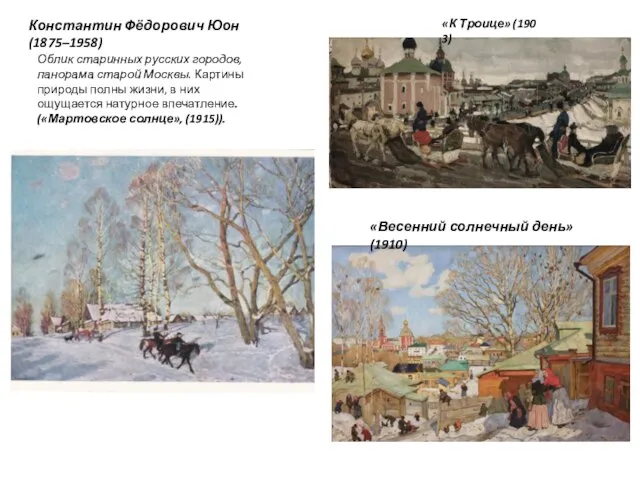

- 23. Константин Фёдорович Юон (1875–1958) Облик старинных русских городов, панорама старой Москвы. Картины природы полны жизни, в

- 24. Аркадий Александрович Рылов (1870–1939) В картине живописца петербургской школы, Рылова «Зеленый шум» (1904) мастеру удалось передать

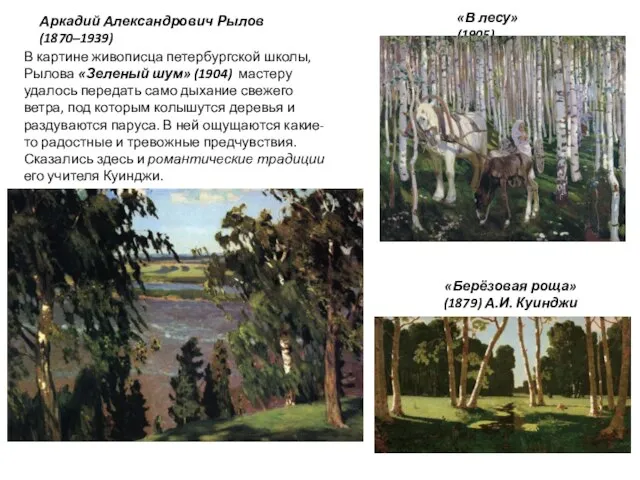

- 25. «Голубая роза» В 1907 г. в Москве была устроена единственная выставка художников –последователей Борисова-Мусатова, получившая название

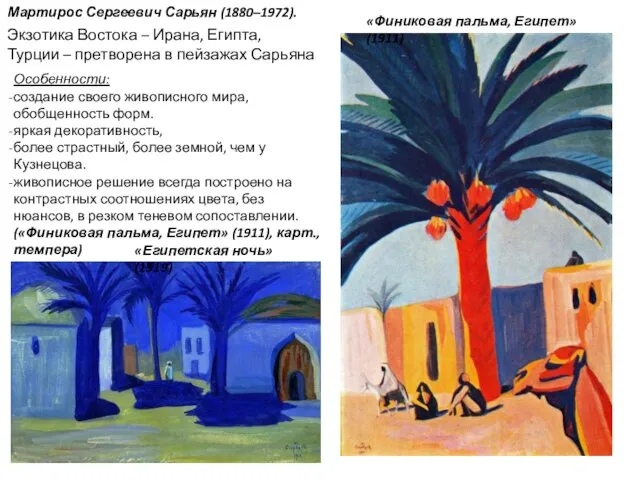

- 26. Мартирос Сергеевич Сарьян (1880–1972). Экзотика Востока – Ирана, Египта, Турции – претворена в пейзажах Сарьяна Особенности:

- 27. Н.Н. Сапунов (1880–1912) и С.Ю. Судейкин (1882–1946) «Голуборозовцы» много и плодотворно работали в театре, где тесно

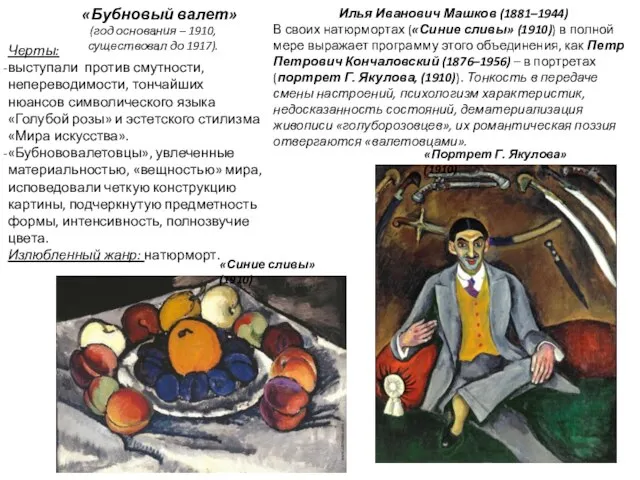

- 28. «Бубновый валет» (год основания – 1910, существовал до 1917). Черты: выступали против смутности, непереводимости, тончайших нюансов

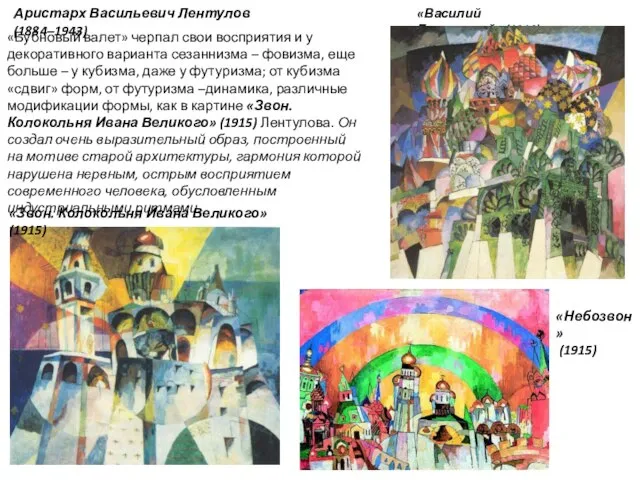

- 29. Аристарх Васильевич Лентулов (1884–1943) «Бубновый валет» черпал свои восприятия и у декоративного варианта сезаннизма – фовизма,

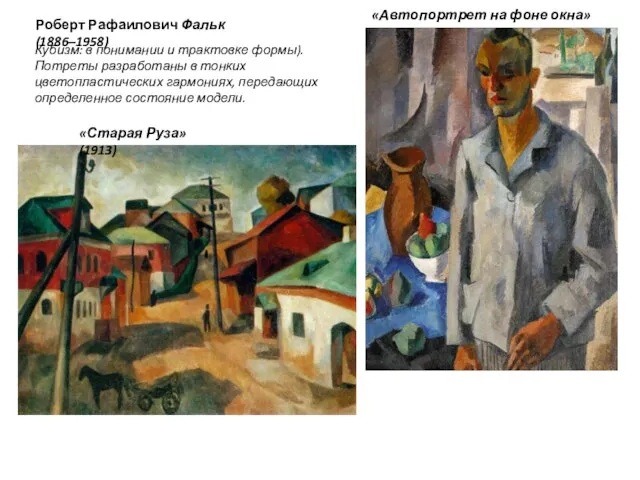

- 30. Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) Кубизм: в понимании и трактовке формы). Потреты разработаны в тонких цветопластических гармониях,

- 31. Михаил Фёдорович Ларионов (1881–1964) Пишет пейзажи, портреты, натюрморты, работает как театральный художник дягилевской антрепризы, затем обращается

- 32. Наталья Сергеевна Гончарова (1881–1962) Жанровые картины на крестьянские темы. Особенности: - декоративность - красочность - монументальность

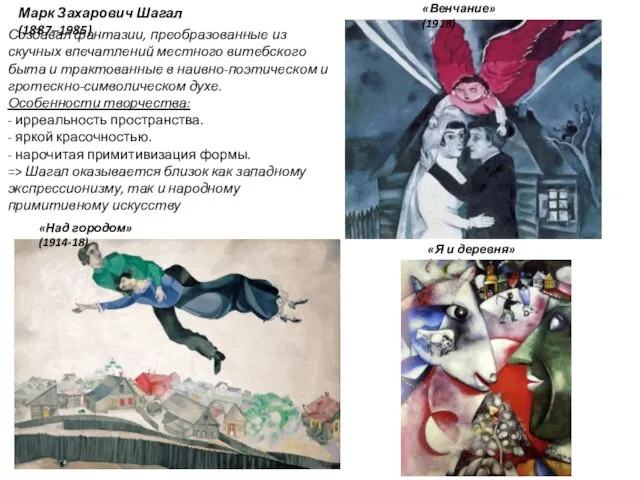

- 33. Марк Захарович Шагал (1887–1985) Создавал фантазии, преобразованные из скучных впечатлений местного витебского быта и трактованные в

- 34. Павел Николаевич Филонов (1883– 1941). Ориентация на «своеобразное саморазвивающееся движение форм» (Д. Сарабьянов) Филонов ближе поэтическому

- 35. Зинаида Евгеньвна Серебрякова (1884–1967) Представляла неоклассицистическое течение. Особенности: - поэтические жанровые полотна - лаконичный рисунок. -

- 36. Кузьмы Сергеевича Петров-Водкин (1878–1939) Особенность творчества: отражение жизненности национальных традиций, великой древнерусской живописи. «Купание красного коня»

- 37. *Архитектура Фёдор Осипович Шехтель (1859-1926) Московский модерн: Особняк Рябушинского у Никитских ворот в Москве (1900-02). асимметричность

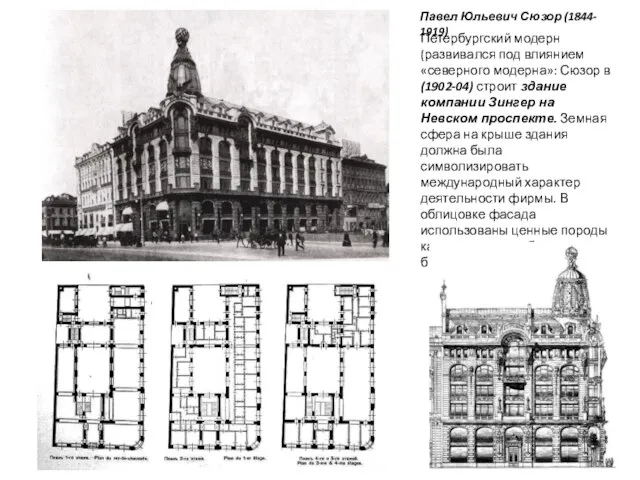

- 38. Павел Юльевич Сюзор (1844- 1919) Петербургский модерн (развивался под влиянием «северного модерна»: Сюзор в (1902-04) строит

- 39. Иван Александрович Фомин (1872–1936) В особняке А.А. Половцова на Каменном острове в Петербурге (1911–13) арх. И.А.

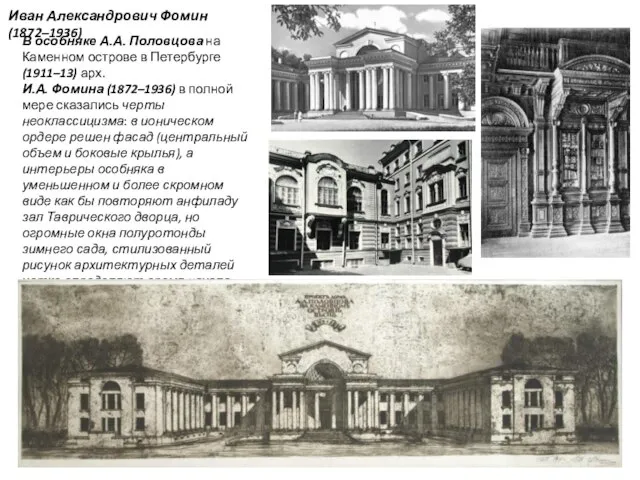

- 40. Фёдор Иванович Лидваль (1870–1945) Произведения чисто петербургской архитектурной школы нач. века –доходные дома – здания б.

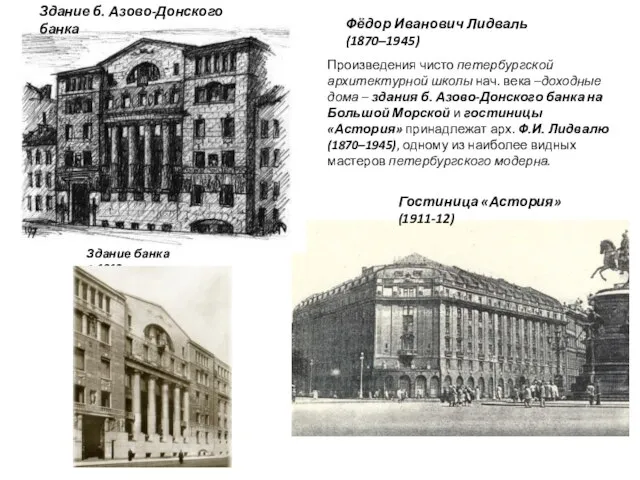

- 41. Владимир Алексеевич Щуко (1878–1939) Работал в русле неоклассицизма. Доходные дома Маркова на Каменноостровском (№ 63-65) (1910-11)

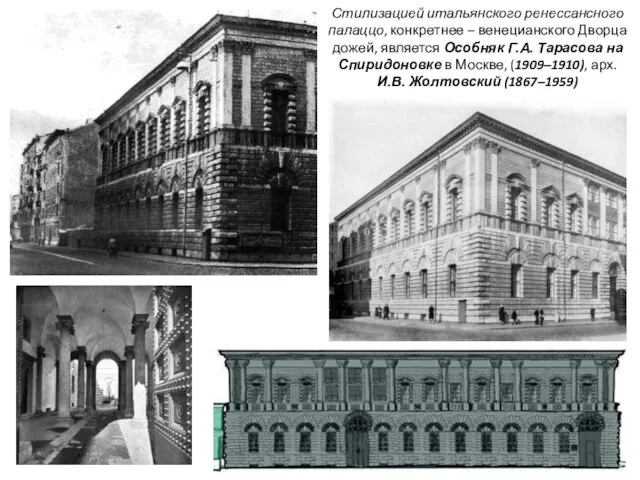

- 42. Стилизацией итальянского ренессансного палаццо, конкретнее – венецианского Дворца дожей, является Особняк Г.А. Тарасова на Спиридоновке в

- 43. *Скульптура Павел Петрович (Паоло) Трубецкой (1866–1938) Ранние работы (портрет Левитана (1899), бронза) дают полное представление об

- 44. Анна Семеновна Голубкина (1864–1927) Импрессионизм в своеобразном, очень индивидуальном творческом преломлении. Под влиянием Родена: «Идущий» (1903)

- 45. Сергей Тимофеевич Коненков (1874–1971) Источник вдохновения: образы «рабов» Микеланджело. «Самсон, разрывающий узы» (1902) - выражение образа

- 46. Николай Андреевич Андреев (1873–1932) Необычайно выразительны его грустный профиль с острым («гоголевским») носом, худая, кутающаяся в

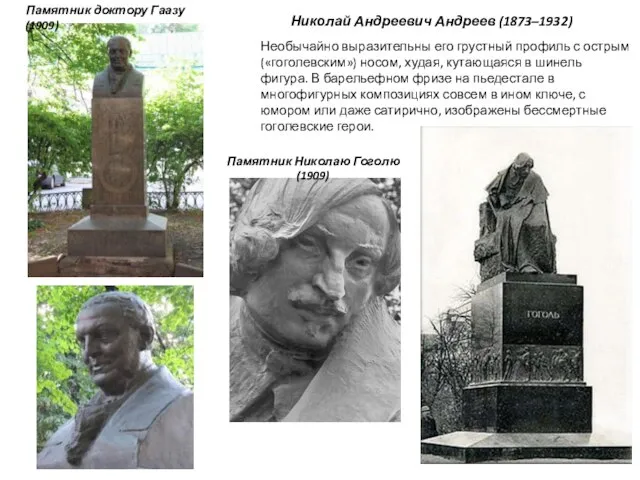

- 47. Александр Терентьевич Матвеев (1878–1960) Преодолел импрессионистское влияние своего учителя и в ранних работах (в обнаженной натуре)

- 49. Скачать презентацию

Мершиев И.Г.Разработка мобильного спектрометра ядерного магнитного резонанса

Мершиев И.Г.Разработка мобильного спектрометра ядерного магнитного резонанса Презентация на тему Технология обработки текстовой информации

Презентация на тему Технология обработки текстовой информации  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Наука как форма духовного освоения действительности

Наука как форма духовного освоения действительности Фитнес-клуб PITBULL

Фитнес-клуб PITBULL Открытый урок

Открытый урок Золотые руки. Республиканский фестиваль Яркие краски осени жизни!

Золотые руки. Республиканский фестиваль Яркие краски осени жизни! Автобиография Кости, ученика 6 класса

Автобиография Кости, ученика 6 класса Божественные свойства и их именования

Божественные свойства и их именования Отношение жителей поселка Пушной к результатам реализации национальных проектов (социологическое исследование)

Отношение жителей поселка Пушной к результатам реализации национальных проектов (социологическое исследование) 6 grudnia Mikołaja

6 grudnia Mikołaja Создание условий для организации безопасного процесса получения качественного образования обучающимися на основе реализации их

Создание условий для организации безопасного процесса получения качественного образования обучающимися на основе реализации их  Развивающее обучение в начальной школе на современном этапе

Развивающее обучение в начальной школе на современном этапе О роли компаний нефтегазового сектора в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа. Обзор международного опыта

О роли компаний нефтегазового сектора в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа. Обзор международного опыта Россия

Россия Проектная деятельность на уроках обществознания (профильный уровень)

Проектная деятельность на уроках обществознания (профильный уровень) Презентуем словарное слово «Аквариум»

Презентуем словарное слово «Аквариум» Гражданское общество и правовое государство

Гражданское общество и правовое государство Технология взаимодействия специалистов ДОУ компенсирующего вида с родителями (законными представителями) детей с ограниченны

Технология взаимодействия специалистов ДОУ компенсирующего вида с родителями (законными представителями) детей с ограниченны Бизнес-информатика. Институт информационных систем и геотехнологий

Бизнес-информатика. Институт информационных систем и геотехнологий Презентация на тему My school

Презентация на тему My school Космическое путешествие

Космическое путешествие Полезные продукты из молока

Полезные продукты из молока С. Есенин - Черемуха

С. Есенин - Черемуха Реализация предпринимательского потенциала молодежи на примере ФГБОУ ВДЦ Океан, г. Владивосток

Реализация предпринимательского потенциала молодежи на примере ФГБОУ ВДЦ Океан, г. Владивосток Вопросы тарифного регулирования в электроэнергетике Начальник Управления М.Б. Егоров Москва 02 апреля 2010 года

Вопросы тарифного регулирования в электроэнергетике Начальник Управления М.Б. Егоров Москва 02 апреля 2010 года МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ

МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ Система права

Система права