Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ: 1.Государственное управление как вид социального управления: понятие, назначение, особенности. 2. Система государственного управления современной

- 3. 1) Система государственного и муниципального управле-ния / под ред. Ю.Н. Шедько. – М., 2013 – базовый

- 4. «Человек представляет собой только то, что делает из него образование» - И. Кант

- 5. РЕНЕ ДЕКАРТ (1596-1650 гг.) – известный французский философ и математик: «Определяйте значение слов и Вы избавите

- 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Государство Управление + 1. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД «ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»? 1. Государственное управление как вид

- 7. УПРАВЛЕНИЕ - это универсальная функция сложноорганизован-ных систем самой различной природы (техничес-ких, биологических, социальных), обеспечивающая сохранение их

- 8. Один из основоположников теории уп-равления, французский исследователь А.Файоль (1841-1925гг.), характеризуя су-щность управления, писал: «Управлять — это

- 9. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: а) управление есть общественно необходимая функция, ко-торая носит всеобщий характер и непременно имеет

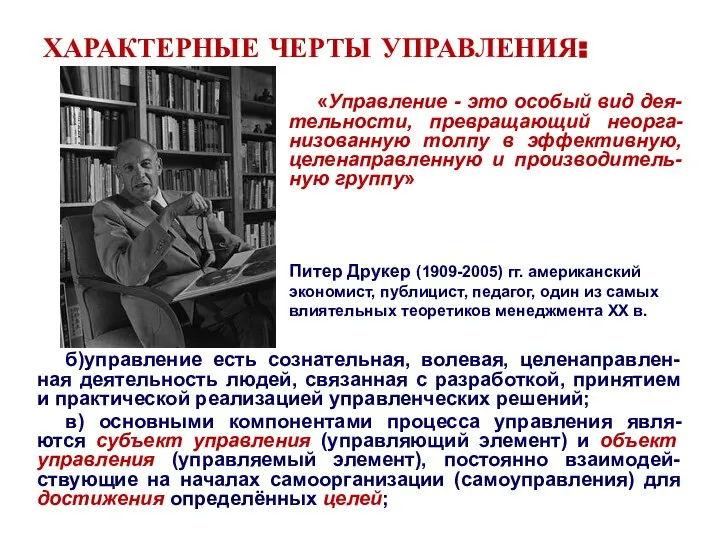

- 10. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: б)управление есть сознательная, волевая, целенаправлен-ная деятельность людей, связанная с разработкой, принятием и практической

- 11. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: г) ядром, стержнем управления является управ-ляющее воздействие СУ на ОУ. Оно оказывает все-стороннее

- 12. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: При этом система высшего порядка выступает в роли су-бъекта управления по отношению к

- 13. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ Анализ процесса управления с использованием методики системного подхода позволяет рассмат-ривать его

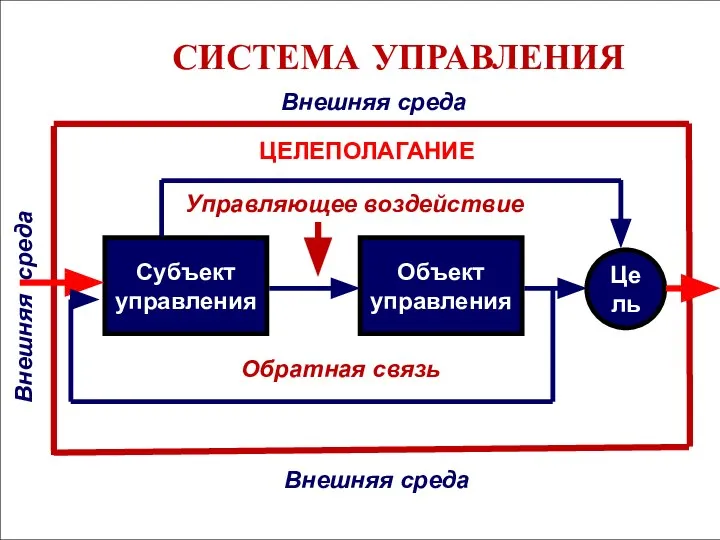

- 14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Субъект управления Объект управления Управляющее воздействие Цель Обратная связь Внешняя среда Внешняя среда ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

- 15. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ Цель управления – это желаемое, возможное и не-обходимое состояние управляемой подсистемы, ко-торое

- 16. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ Субъект управления – это управляющая подсис-тема, оказывающая управляющее воздействие. Он - активный

- 17. СОСТАВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Объект управления – это управляемая подсис-тема, воспринимающая управляющее воздействие субъекта. Это то, на

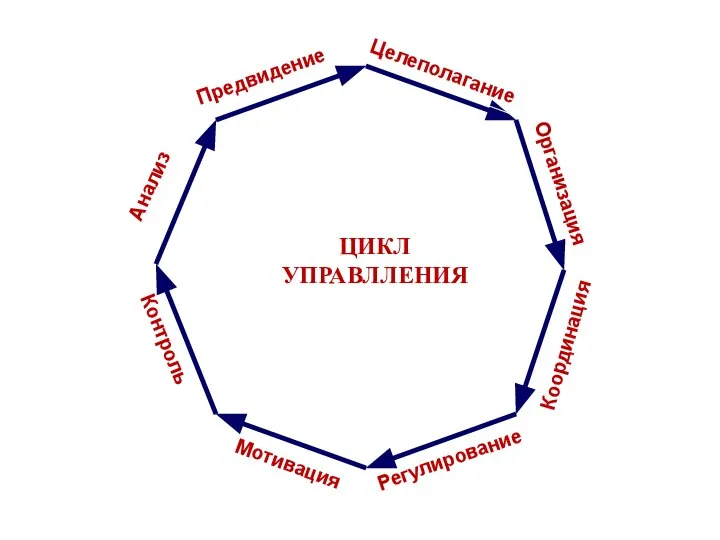

- 18. Анализ Предвидение Целеполагание Организация Координация Регулирование Мотивация Контроль ЦИКЛ УПРАВЛЛЕНИЯ

- 19. УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ Управляющее воздействие должно быть реальным, побуждающим, заставляющим управляемый объект изменяться и преобразовываться в соответствии

- 20. ДОЛЯ СТРАН G–8 И КНР В ОБЩЕМИРОВОМ ОБЪЁМЕ ВВП

- 21. СОСТАВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Обратная связь – это канал поступления инфор-мации от объекта управления к субъекту о

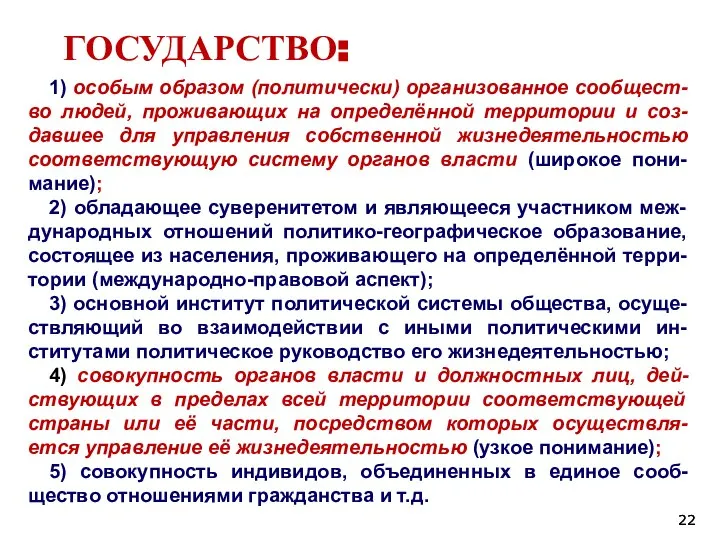

- 22. ГОСУДАРСТВО: 1) особым образом (политически) организованное сообщест-во людей, проживающих на определённой территории и соз-давшее для управления

- 23. ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА (1): 1)наличие в данном сообществе особой группы лю-дей, профессионально занимающихся управлением его делами (профессиональные

- 24. ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА (2): 1) наличие собственной территории; 2) наличие постоянного населения; 3) наличие системы органов власти,

- 25. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА - это упорядоченная на основе права и иных соци-альных норм совокупность институтов (государст-во,

- 26. ГОСУДАРСТВО (4) 1. Глава государства (монарх, президент). 2. Парламент. 3. Правительство и возглавляемые им органы исполнительной

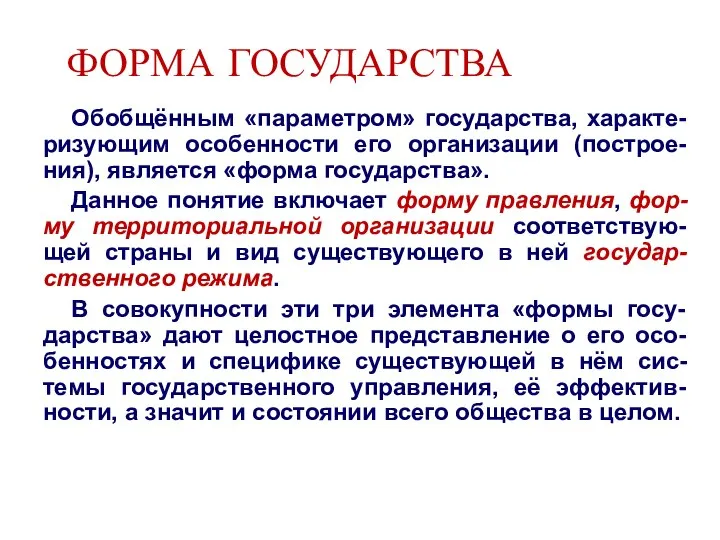

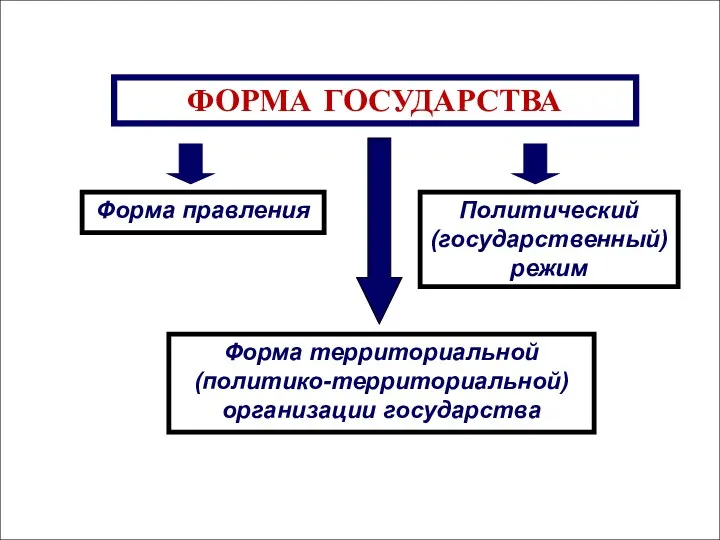

- 27. ФОРМА ГОСУДАРСТВА Обобщённым «параметром» государства, характе-ризующим особенности его организации (построе-ния), является «форма государства». Данное понятие включает

- 28. ФОРМА ГОСУДАРСТВА Форма правления Политический (государственный) режим Форма территориальной (политико-территориальной) организации государства

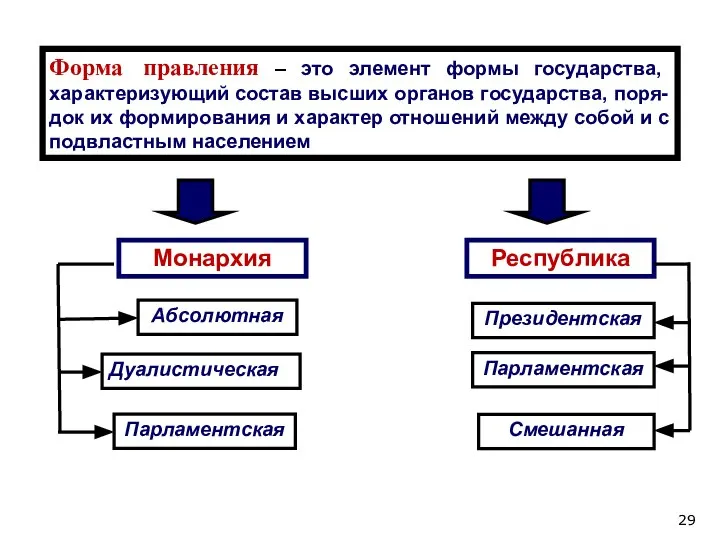

- 29. Монархия Республика Абсолютная Дуалистическая Парламентская Президентская Парламентская Смешанная Форма правления – это элемент формы государства, характеризующий

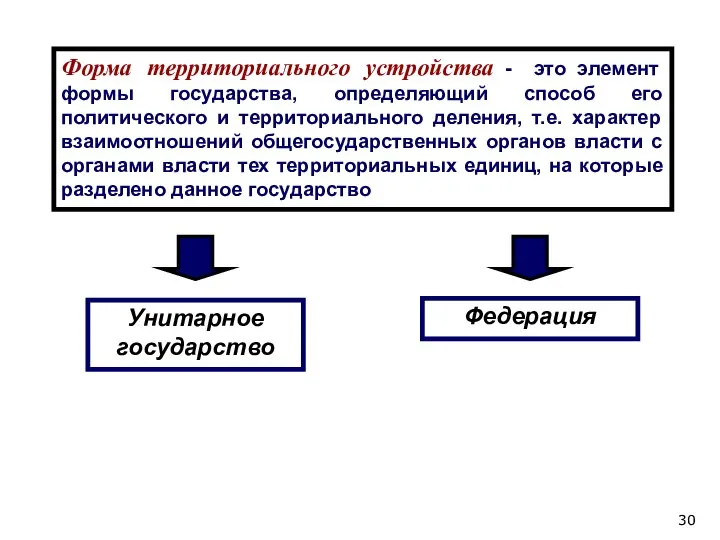

- 30. Унитарное государство Федерация Форма территориального устройства - это элемент формы государства, определяющий способ его политического и

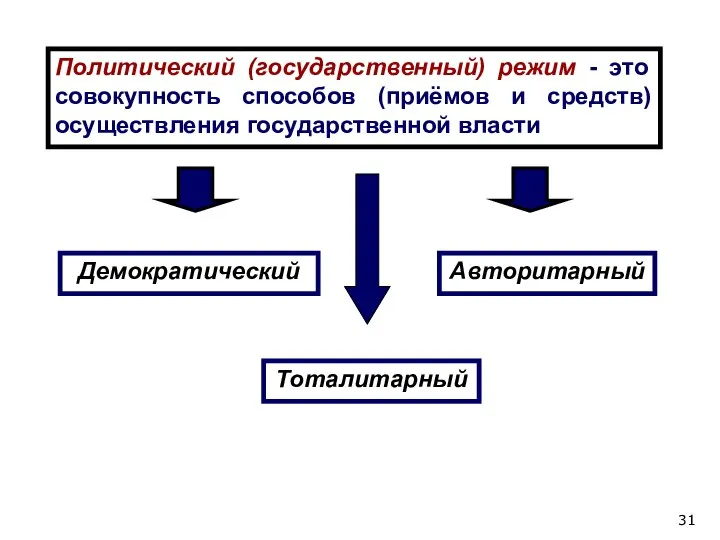

- 31. Демократический Авторитарный Тоталитарный Политический (государственный) режим - это совокупность способов (приёмов и средств) осуществления государственной власти

- 32. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – это руководство жизнедеятельностью государст-венно-организованного человеческого сообщества со стороны государственного аппарата (органов и дол-жностных

- 33. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ (в зависимости от его объекта) ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ Управление техническими системами Управление биологическими (живыми) объектами

- 34. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – это целеполагающее (т.е. сознательное, преднаме-ренное, продуманное, заранее спланированное), властно-организующее и регулирующее воздейст-вие специально

- 35. НАЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 1)обеспечение сохранности и безопасности управ-ляемого человеческого сообщества; 2)упорядочение жизнедеятельности человеческого сообщества (подчинение его

- 36. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: а) оно осуществляется в человеческом обществе, причём его объектом и субъектом всегда высту-пают

- 37. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: г) оно осуществляется на началах подчинённости объекта управления управляющей воле субъекта (лица, коллектива,

- 38. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Менеджмент Муниципальное управление Корпоративное управление Индивидуальная саморегуляция Групповая саморегуляция Государственное Управление ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 39. РЕЗЮМЕ: 1. Государственное управление – не единствен-ный вид социального управления. Помимо него су-ществуют и иные его

- 40. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - это практическое, организующее и регулирующее воздействие государства (в лице его органов и дол-жностных

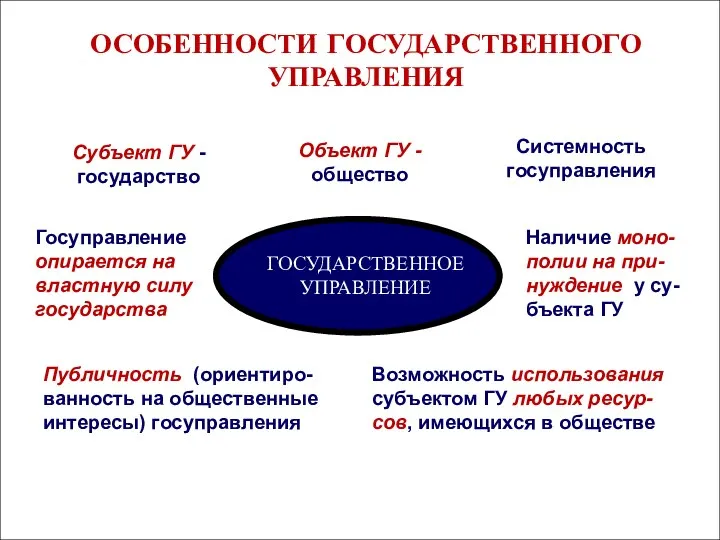

- 41. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Субъект ГУ - государство Системность госуправления Объект ГУ - общество Госуправление опирается на

- 42. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕНА: 1. Субъект госуправления (госаппарат) выступает единственной, универсальной организацией поли-тической власти в обществе,

- 43. ГОСУПРАВЛЕНИЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ (ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) - это руководство делами общества, осуществляемое всеми органами государства (законодательными,

- 44. ГОСУПРАВЛЕНИЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ (ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ): 3) выбор на основе установленных приоритетов стратегических целей развития страны

- 45. ГОСУПРАВЛЕНИЕ В УЗКОМ СМЫСЛЕ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) – это администрирование, т.е. деятельность только ис-полнительно-распорядительных органов государст-ва по

- 46. ЛЕГАЛЬНОЕ (НОРМАТИВНОЕ) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУПРАВЛЕНИЯ: это деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере соци-ально-экономического

- 47. ВИДЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ: 1. В зависимости от способов осуществления: а)демократическое; б) антидемократическое. 2. В зависимости от его

- 48. ГОСУПРАВЛЕНИЯ VS МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ БИЗНЕСА Государственное управление – это практическое, организующее и регулирующее воздействие государ-ства

- 49. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-лучение прибыли от пользования

- 53. 2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Одним из универсальных методов научного познания, ак-тивно применяемым практически всеми науками, является

- 54. ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ - это её единство, нерасчленённость, способность взаимодействовать с окружающей средой как еди-ный, слитный объект,

- 55. СВОЙСТВА СИСТЕМЫ Названное свойство системы как раз и обеспе-чивает её функционирование, жизнедеятельность в качестве самостоятельного, обособленного

- 56. ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ СИСТЕМЫ (от латинского emergo - появляюсь, возникаю) - Имеется в виду, что система способна порождать

- 57. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Если рассмотреть процесс управления как сис-тему, то он будет представлять собой единство, целостную совокупность

- 58. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ - это целостная совокупность взаимодействующих посредством прямых и обратных связей органов государственного управления

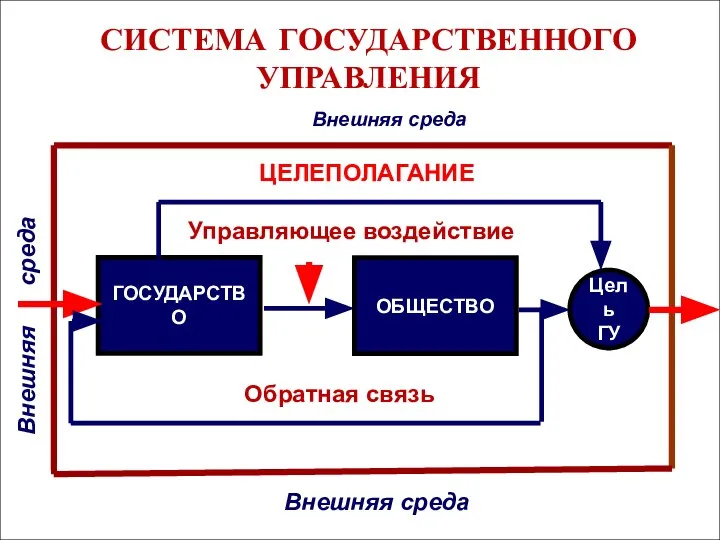

- 59. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВО ОБЩЕСТВО Управляющее воздействие Цель ГУ Обратная связь Внешняя среда Внешняя среда ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

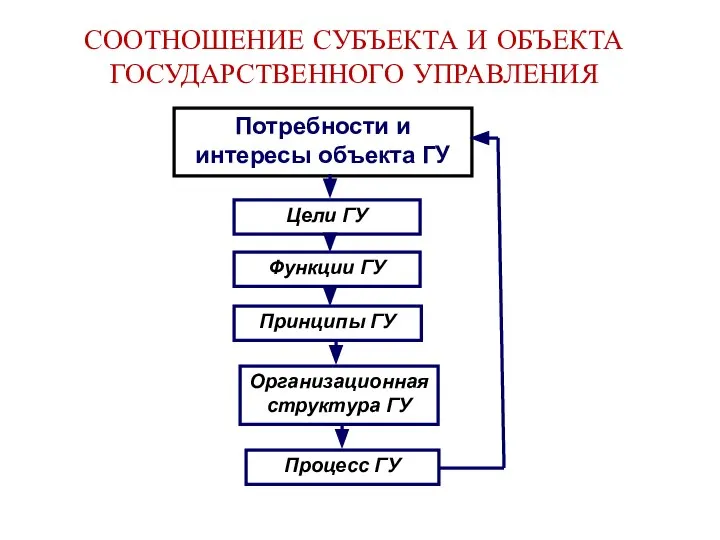

- 60. СООТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Потребности и интересы объекта ГУ Цели ГУ Функции ГУ Принципы

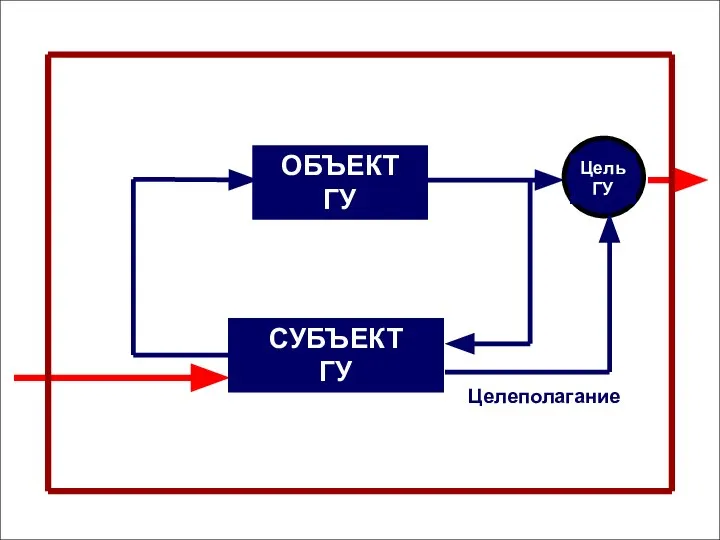

- 61. ОБЪЕКТ ГУ Цель ГУ СУБЪЕКТ ГУ Целеполагание

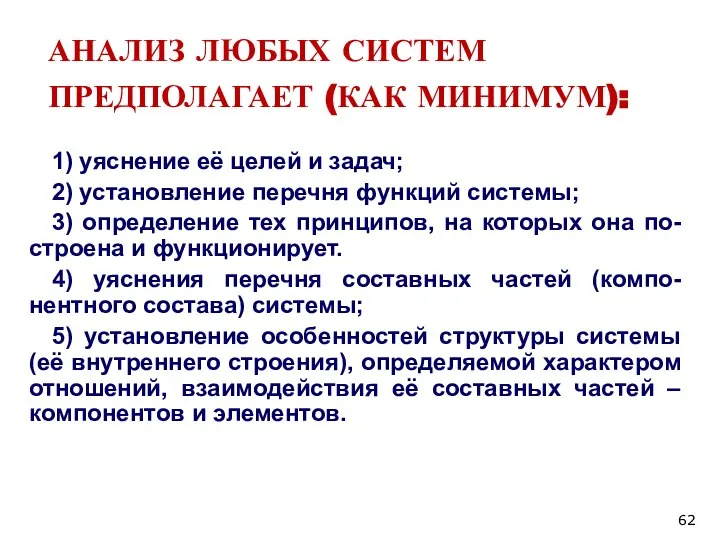

- 62. АНАЛИЗ ЛЮБЫХ СИСТЕМ ПРЕДПОЛАГАЕТ (КАК МИНИМУМ): 1) уяснение её целей и задач; 2) установление перечня функций

- 63. ЦЕЛИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Управляющее воздействие, прежде чем осущест-виться, стать реальностью, возникает в сознании человека, проходит в нём

- 64. В общественной жизни «ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели», - Фридрих Энгельс. Ф.

- 65. ЦЕЛИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Государственное управление, будучи чрезвычай-но сложным явлением, сознательной и рациональ-ной деятельностью, тоже начинается с постановки

- 66. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – это идеальный образ (логическая модель) будущего состояния управляемого общества, сформулирован-ный на основе

- 67. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 1) их объективная социальная обусловленность и обосно-ванность (они должны вытекать из

- 68. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В зарубежной науке при определении требований к целям системы ГУ сформулированы

- 69. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В РФ Одно время они определялись в разработанных Министерством финансов России

- 70. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ ГОСПРОГРАММ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановлением Правительства РФ от 2.08.2010 г. № 588 «Об

- 71. ИЕРАРХИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 1. Общественно-политические. 2. Социальные. 3. Духовно-культурные. 4. Экономические. 5. Производственные. 6. Организационные.

- 72. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: а) это процесс обоснования и формулировки целей развития управляемого объекта. б) определение направлений, целей и

- 73. ОСНОВНОЙ МЕТОД ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ - Суть данной методики состоит в последователь-ной декомпозиции (разложении) главной стратеги-ческой цели («ствол»

- 74. ПОСТРОЕНИЕ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ - это способ формирования структуры целей системы государственного управления, обеспечивающий вза-имосвязь

- 75. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ - это структурированная определённым образом и вы-строенная по иерархическому принципу (распреде-лённая по уровням управления,

- 76. МИССИЯ 1.1 1.2 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 3.2.1.1.1.1 3.2.1.1.1.2 3.2.1.1.2.1 3.2.1.1.2.2 3.2.1.2.1.2 3.2.1.2.1.2 3.2.1.2.2.1 3.2.1.2.2.2 Подцели

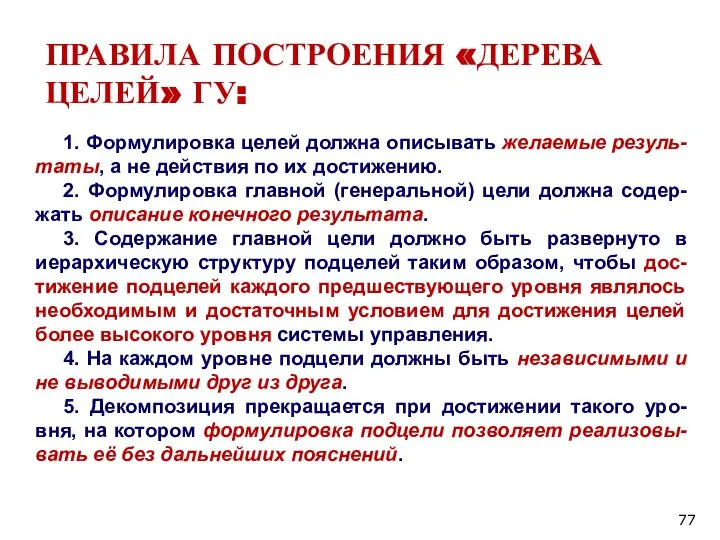

- 77. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» ГУ: 1. Формулировка целей должна описывать желаемые резуль-таты, а не действия по

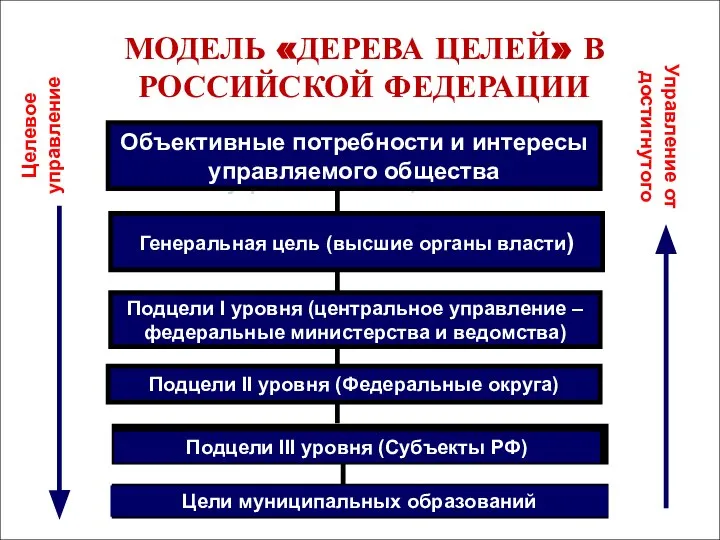

- 78. МОДЕЛЬ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Объективные потребности и интересы управляемого общества Объективные потребности и интересы

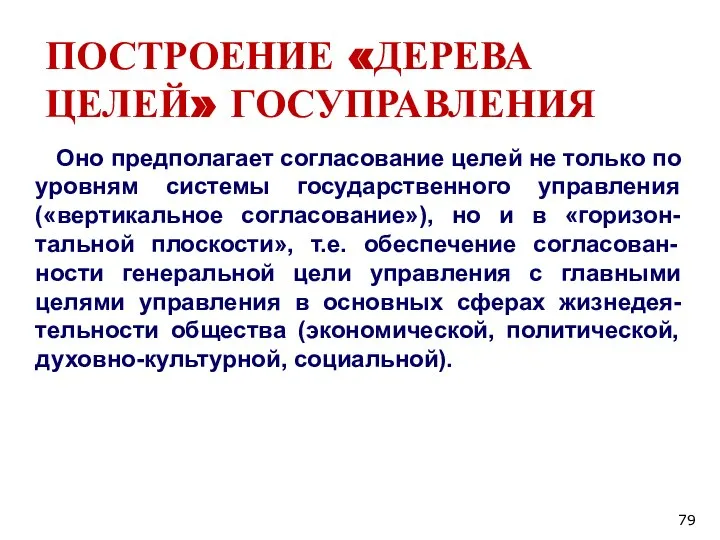

- 79. ПОСТРОЕНИЕ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» ГОСУПРАВЛЕНИЯ Оно предполагает согласование целей не только по уровням системы государственного управления («вертикальное

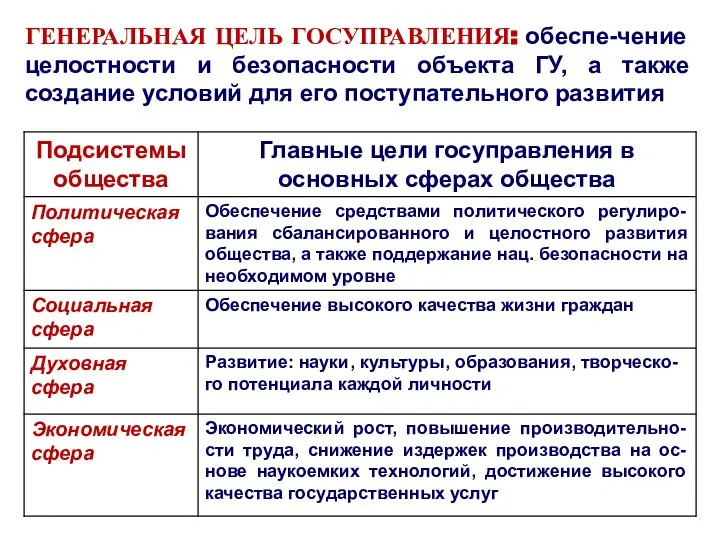

- 80. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ГОСУПРАВЛЕНИЯ: обеспе-чение целостности и безопасности объекта ГУ, а также создание условий для его поступательного

- 81. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Достижение целей государственного управления обеспечивается за счёт поэтапного решения его задач. ЗАДАЧИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

- 82. ВАЖНЕЙШИЕ ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 1.Поддержание благосостояния граждан на опреде-лённом уровне, обеспечение их прав и свобод,

- 83. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Они закрепляются в политических документах и действующем законодательстве современных госу-дарств. В

- 84. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ Исходя из того, что в ст. 1 Конституции РФ 1993 г.

- 85. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ В соответствии со ст. 7 Конституции РФ 1993 г., кото-рая характеризует

- 86. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ: «В течение ближайших десятилетий Россия должна стать стра-ной, благополучие которой обеспечивается

- 87. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ - это виды деятельности государственных органов и их должностных лиц, совершаемые в определённом

- 88. ВИДЫ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 1. В зависимости от их содержания и глубины воздейст-вия на общественные процессы

- 89. ВИДЫ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 3. В зависимости от их назначения и субъектов реализации: - политические функции

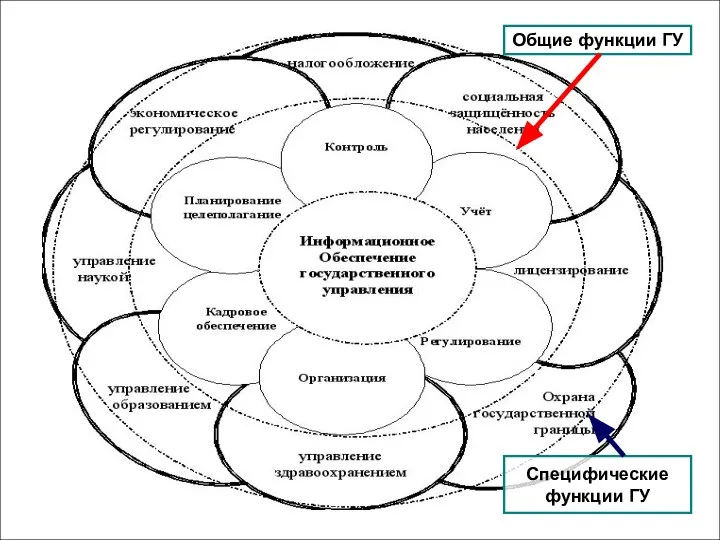

- 90. Общие функции ГУ Специфические функции ГУ

- 91. ОБЩИЕ (ОСНОВНЫЕ) ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: - организация; - планирование; - регулирование; - кадровое обеспечение; - контроль.

- 92. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: - государственной регулирование экономики; - управление здравоохранением, образованием, культурой и наукой; -

- 93. ТЕРМИН «ОРГАНИЗАЦИЯ» (от лат. organize – придаю стройный вид) Этот термин многозначен и используется в нес-кольких

- 94. «ОРГАНИЗАЦИЯ» КАК ФУНКЦИЯ ГУ - это деятельность, направленная на создание бла-гоприятных условий для достижения системой управления

- 95. ОРГАНИЗАЦИЯ - это совокупность действий по налаживанию вза-имосвязей между людьми, объединяющих их для совместной реализации целей

- 96. ОРГАНИЗАЦИЯ ГУ: а) одна из основных функций госуправления, заключаю-щаяся в упорядочении деятельности людей путём установле-ния определённых

- 97. ПЛАНИРОВАНИЕ - это одна из основных функций управления, пред-ставляющая собой процесс разработки планов, в которых предусматриваются

- 98. ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ: 1. Целеполагание (постановка целей). 2. Определение, анализ и оценка способов дос-тижения поставленных целей. 3.

- 99. ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- 100. РЕГУЛИРОВАНИЕ - это функция госуправления, представляющая собой процесс установления и практического исполнения определённых правил (норм) поведения.

- 101. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУ – это функция госуправления, связанная с формиро-ванием и эффективным использованием кадров государственного управления.

- 102. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУ: 1) подбор, оценка и расстановка кадров; 2) аттестация кадров; 3) подготовка, переподготовка, повышение

- 103. КОНТРОЛЬ Слово «контроль» в управленческую терминоло-гию пришло из сферы бухгалтерского учёта и яв-ляется производным от французских

- 104. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ: - получение необходимой информации о состоя-нии подконтрольного объекта; - анализ и оценку данной

- 105. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В теории управления понятие «контроль» рассмат-ривают во взаимосвязи с понятием «надзор», однако однозначного

- 107. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Есть и другой (помимо Г.В. Атаманчука) подход к опреде-лению перечня основных функций госуправления.

- 108. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУ - ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – предвидение изменений в развитии и результатах каких-либо событий или процессов

- 109. РУКОВОДСТВО - это установление правил и нормативов деятельно-сти и отдельных действий государственных органов (госслужащих, должностных лиц),

- 110. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ - это, как правило, законодательно закреплённые, ис-ходные, базовые положения, на которых построена

- 111. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: а) социально-ценностные принципы государст-венного управления: - гуманизм; - демократизм; б) социально-функциональные принципы

- 112. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ: 1) структурно-целевые принципы ГУ (иерархич-ность целей ГУ, последовательность их достижения); 2) структурно-организационные принципы госу-дарственного

- 113. ЧАСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАР-СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: а) принципы, проецируемые на различные сферы жизнедеятельности общества (принципы экономи-ческого планирования, принципы

- 114. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Он определяется целями исследования, поэтому разные авторы выделяют в составе системы ГУ

- 115. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ Другие авторы (Н.И. Глазунова), ба-зируясь на выводах теории управ-ления организацией, отождествляют систему государственного

- 116. ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ГУ: Институционная подсистема Нормативно- правовая подсистема Функционально- структурная подсистема Коммуникативная подсистема Профессионально- культурная

- 117. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ГУ: Институциональная подсистема – это совокупность орга-нов государственного управления, которые во взаимодействии друг с

- 118. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ГУ: Профессионально-культурная подсистема – это совокупность нравственных (этических) и культур-ных представлений и ценностей, на

- 119. СУБЪЕКТ ГОСУПРАВЛЕНИЯ - это предусмотренная конституцией и иным зако-нодательством конкретной страны совокупность государственных органов и их

- 120. ОБЪЕКТ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Государственное управление осуществляется в важнейших сферах жизнедеятельности государства и общества, которые в совокупности и

- 121. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА В этой сфере потребляются природные ресурсы, средства производства, рабочая сила, причём не-зависимо от форм

- 122. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – это одна из его подсистем, охватывающая трудо-вые (между работником и работодателем), семей-ные, межнациональные

- 123. ДУХОВНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА К духовно-культурной сфере относятся те органи-зационно представленные проявления активности ли-чности, коллективов, общностей людей, посредством

- 124. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СФЕРА В качестве управляемых объектов в названной сфере выступают: - деятельность научно-исследовательских учреж-дений в области

- 125. ОСНОВНЫЕ УРОВНИ УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ Указанную выше структуризацию общества по его основным сферам называют «горизонтальной». Но она

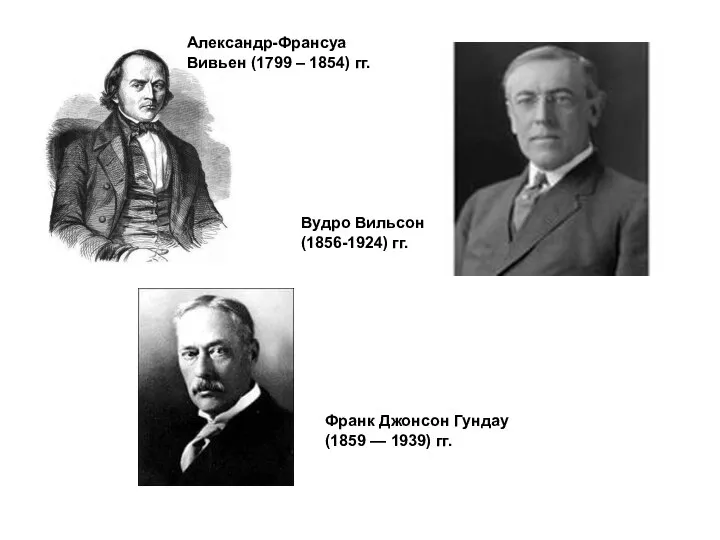

- 126. Во второй половине XIX века в системе государ-ственного управления в зависимости от выполняемых ими функций стали

- 127. Александр-Франсуа Вивьен (1799 – 1854) гг. Вудро Вильсон (1856-1924) гг. Франк Джонсон Гундау (1859 — 1939)

- 128. ПОЛИТИЧЕСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УРОВНИ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Назначение политического уровня – определение (исходя из потребностей и возможностей

- 129. ПОЛИТИЧЕСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УРОВНИ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Каждому из названных уровней системы ГУ соответ-ствует свой механизм. Политический

- 130. ПОЛИТИЧЕСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УРОВНИ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Административный механизм ГУ – совокупность средств, обеспечивающих превращение политических решений

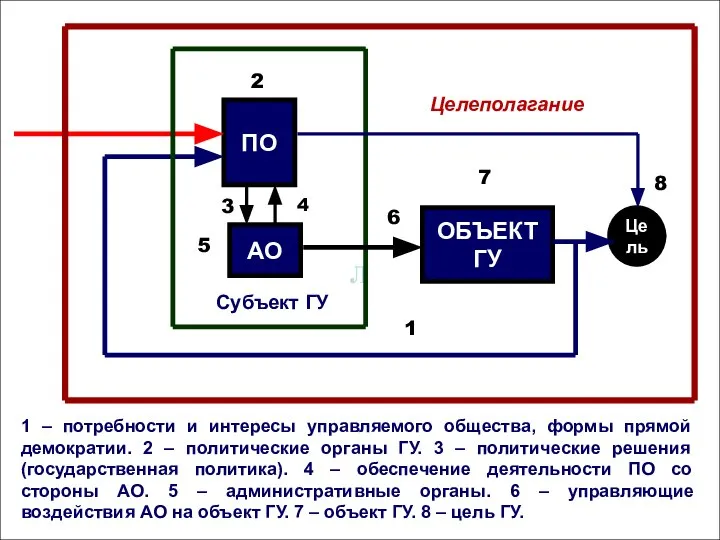

- 131. л ОБЪЕКТ ГУ Цель АО ПО Субъект ГУ 1 2 3 4 5 6 7 8

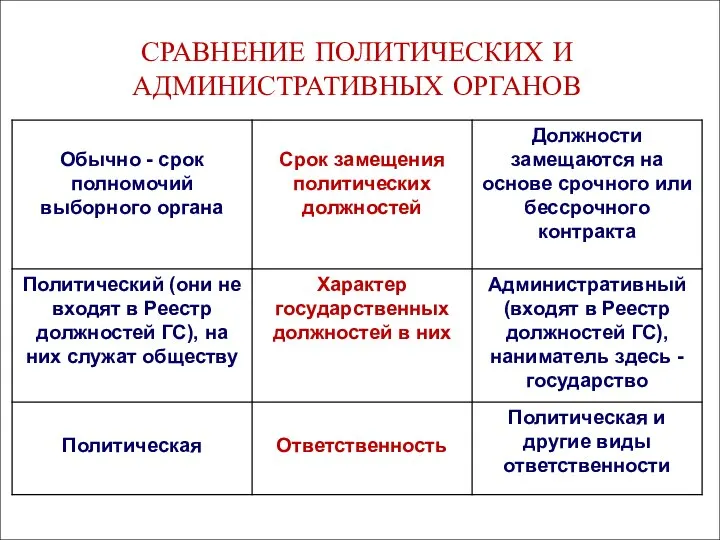

- 132. СРАВНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫВНЫХ ОРГАНОВ

- 133. СРАВНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

- 134. СРАВНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

- 135. СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО УРОВНЕЙ СИСТЕМЫ ГУ 1. Политический механизм ГУ имеет верховенство над администра-тивным, а

- 136. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Особенности системы госуправления в конкретной стране отчасти обусловлены её административно-территориальным устройством. Имеется

- 137. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В каждом современном государстве имеется, как минимум, два естественно сформировавшихся территориальных

- 138. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Назначение данного уровня управления – прибли-жение органов государственной власти к управляе-мой территории,

- 139. РЕГИОН (в социальных науках) - это часть территории государства, выделенная на основе тех или иных критериев

- 140. РЕГИОН (в управленческом смысле) - это выделенная по тому или иному признаку (ад-министративному, экономико-географическому, вос-производственному) территориальная

- 141. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА: - комплексность; - целостность; - специализация; - управляемость; - наличие собственных целей развития;

- 142. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Выделение на территории государства тех или иных регионов осуществляется в ходе регионализации сис-темы

- 143. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ: - социально-экономическая и политическая целе-сообразность; - субсидиарность; - приближение органов публичного управления к

- 144. ПОНЯТИЕ РЕГИОНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ В Основных положениях региональной политики в РФ (Указ Президента РФ от

- 145. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В РФ В России она осуществляется как путём федерализации, так и районирования. При этом в

- 146. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В РФ В РФ регионализация системы ГУ осуществляется не только на основе национально-политических и территориальных

- 147. РАЙОНИРОВАНИЕ В РФ На основе экономического критерия в современной России осуществляется два вида экономического районирования. 1.

- 148. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В РФ С помощью названных выше актов (Программ, Концепций) сейчас реализуется так называемый «поляризованный меха-низм

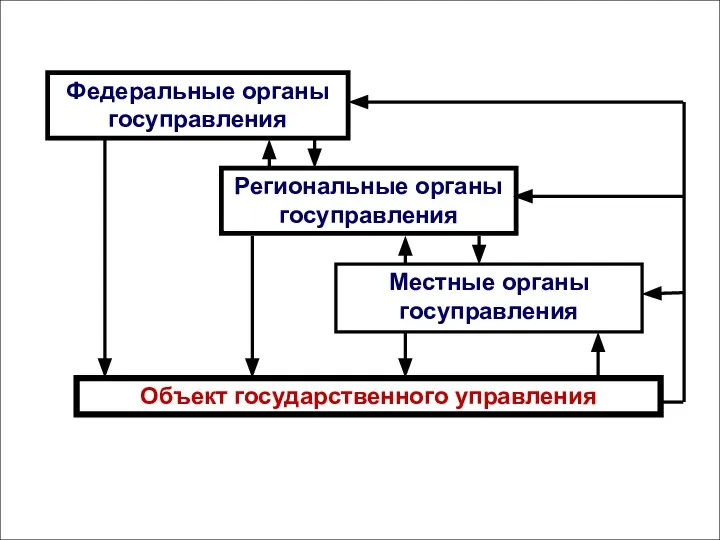

- 149. Федеральные органы госуправления Региональные органы госуправления Местные органы госуправления Объект государственного управления

- 150. МЕТОДЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ - это способы воздействия субъекта госуправления на его объект для достижения поставленных целей. Исходя

- 151. МЕТОДЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Административные методы предполагают прямое управ-ленческое воздействие на объект управления путём издания нормативного акта, распоряжения,

- 152. МЕТОДЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ Экономические методы государственного уп-равления в условиях рыночной экономики основы-ваются на конституционных положениях, провоз-глашающих равенство

- 153. МЕТОДЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ С помощью социально-психологических методов осуществляется воздействие на сознание людей для формирования у них целевых

- 154. ОБЪЕКТИВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В РФ: 1. Большая протяжённость территории. 2. Выгодность географического положения. 3. Сырьевая

- 155. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В РФ: 1.Многоуровневость системы госуправления (федераль-ный центр, федеральный округ, субъект РФ, местный

- 156. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 1.Россия, будучи самой ресурсообеспеченной страной в ми-ре, в различных международных рейтингах, характеризующих

- 157. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ По оценкам специалистов, только от предос-тавления транспортных транзитных услуг через свою территорию

- 158. СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 6.Экономика России сегодня в основном ориенти-рована на добычу сырья и его

- 159. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 7. Несоответствие уровня профессиональной под-готовки и квалификации госслужащих характеру целей и задач,

- 160. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 11.Высокий уровень административных барьеров на пути развития отечественной экономики (по дан-ным Бюро

- 161. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 12. Непрозрачность системы государственного и муниципального управления. По индексу непрозрач-ности системы исполнительной

- 162. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 13. Неподготовленность в должной мере отечественной сис-темы ГУ к тем вызовам, которые

- 163. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ в) ускорение технологических изменений. В ведущих странах мира назревает переход к качественному

- 164. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ д) ужесточение целого ряда ограничений экономи-ческого роста. Важнейшим из них является снижение

- 165. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕФОРМ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 1. Парламентская реформа. 2. Административная реформа. 3. Судебная реформа.

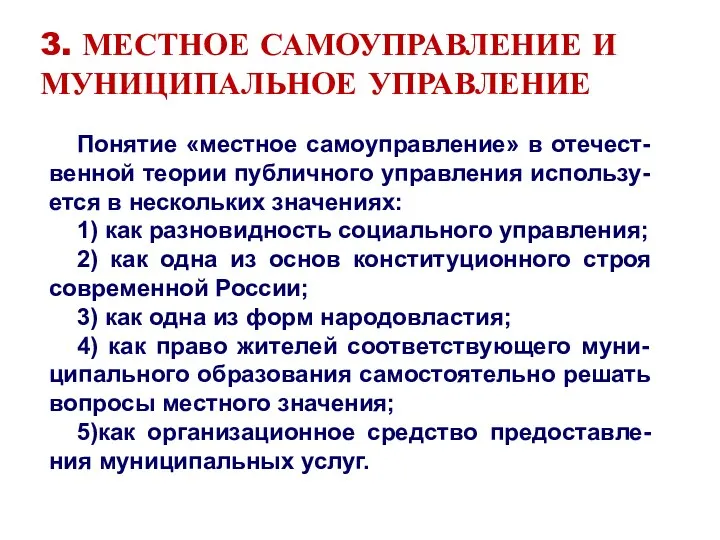

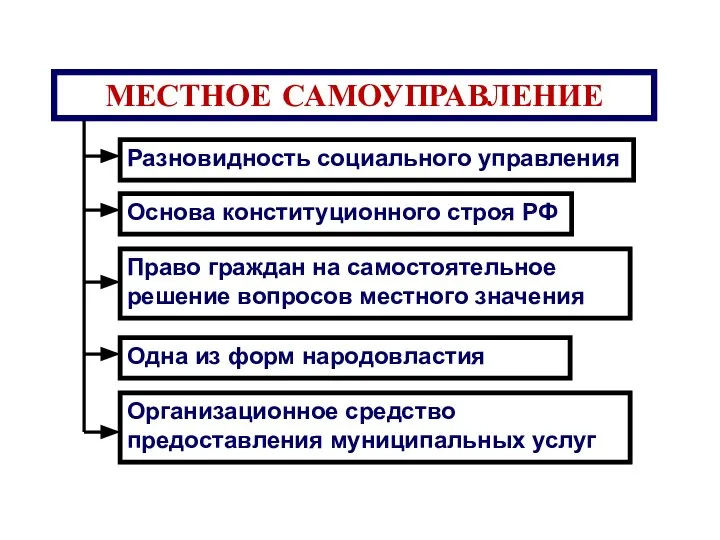

- 166. 3. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Понятие «местное самоуправление» в отечест-венной теории публичного управления использу-ется в

- 167. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Разновидность социального управления Основа конституционного строя РФ Право граждан на самостоятельное решение вопросов местного

- 168. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ? МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (Управление + само) + местное

- 169. САМОУПРАВЛЕНИЕ? «САМО…» - это первая часть сложных слов, означающая: 1) направленность чего-нибудь на себя, исхожде-ние от

- 170. САМОУПРАВЛЕНИЕ? С организационно-структурной точки зре-ния самоуправление имеет место там и тогда, где и когда наличествует прио-ритет

- 171. СООТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Потребности и интересы объекта МСУ Цели МСУ Функции МСУ Принципы

- 172. МЕСТНОЕ? В зависимости от того, что выступает объектом самоуправления различают самоуправление в ор-ганизации и территориальное самоуправление.

- 173. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - это разновидность социального управления, которая представляет собой руководство жизнедеятельно-стью определённой территории (муниципального об-разования)

- 174. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 4) оно осуществляется на основе собственных управленческих ресурсов МО (правовых; экономи-ческих; административных и

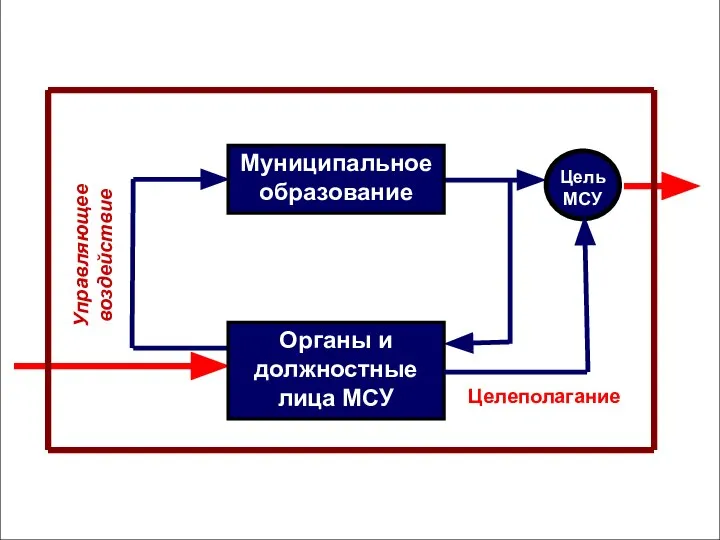

- 175. Муниципальное образование Цель МСУ Органы и должностные лица МСУ Целеполагание Управляющее воздействие

- 176. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕСТНЫЙ» И «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ» Муниципальный (от лат. munis - тяжесть, бремя; capio - беру, принимаю)

- 177. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И МУНИЦИПАЛЬ-НОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ Вообще в отечественной теории управления единого мнения относительно понятия

- 178. СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Формы непосредственной демократии при осуществлении МСУ Выборные и другие органы и должн. лица

- 179. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - это целенаправленное, организующее и регулирую-щее воздействие органов и должностных лиц мест-ного самоуправления на

- 180. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСО-0БЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МСУ В системе местного самоуправления во взаимоот-ношениях её субъекта и объекта приоритетом

- 181. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСО-0БЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МСУ Кроме того, должны быть учтены и так называ-емые «факторы внешней среды»,

- 182. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Выявление и оценка факторов внешней среды, влияющих на систему МСУ,

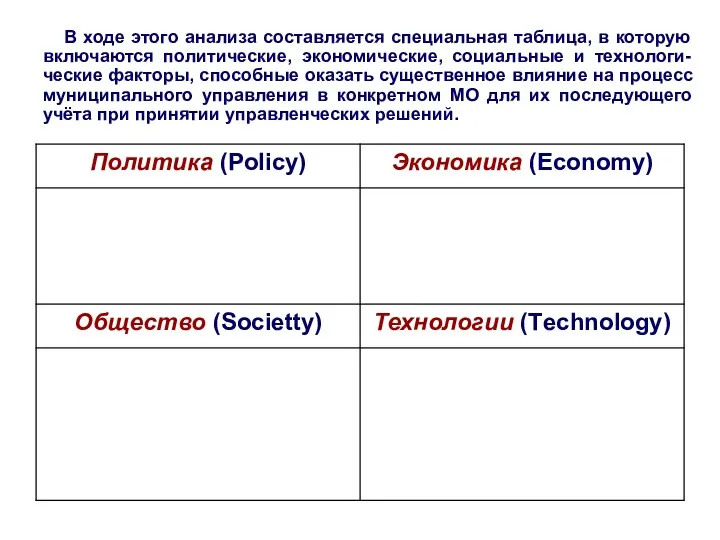

- 183. В ходе этого анализа составляется специальная таблица, в которую включаются политические, экономические, социальные и технологи-ческие факторы,

- 184. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ МО Выявление и оценка факторов внутренней среды, влияющих на систему МСУ, осуществляется

- 186. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ В качестве одного из базовых принципов построе-ния демократического и

- 187. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ РФ - Конституционный строй имеется не во всяком государстве, а только в том, устройство

- 188. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В пользу того, что данная идея воспринята нашей страной и

- 189. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Основы конституционного строя современной России закреплены в Главе 1 Конституции

- 190. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ В самой Конституции РФ 1993г. о местном самоуп-равлении как

- 191. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ В свою очередь, провозглашение МСУ в качестве одного из

- 192. МСУ КАК ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯ-ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Возможность понимания местного самоуправления именно в

- 193. Это право представляет собой гарантированную государством возможность и способность населе-ния соответствующей территории самостоятельно управлять в установленных

- 194. ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Названное право в прямой постановке в Главе 2

- 195. ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ МСУ (ст. 3 ФЗ-131): 1.Граждане РФ осуществляют МСУ посредством уча-стия в местных

- 196. ПРАВА ГРАЖДАН РФ В СФЕРЕ МСУ (ст.3 ФЗ-131): 3. Установленные Конституцией РФ и ФЗ-131 права граждан

- 197. МСУ КАК ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТО-ЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Понимание МСУ как права населения на

- 198. РЕШЕНИЕ КС РФ ПО «КУРСКОМУ ДЕЛУ» В решении Конституционного Суда РФ № 15-П от 30.11.2000г. по

- 199. РЕШЕНИЕ КС РФ ПО «КУРСКОМУ ДЕЛУ» «Любое изменение территориальных основ МСУ не может приводить к отказу

- 200. МСУ КАК ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯ-ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Иными словами, примечательной особенностью права граждан

- 201. МСУ КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ В соответствии со ст. 3 (ч.2) Конституции РФ, народ России, являясь источником

- 202. МСУ КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ Определение МСУ как формы народовластия со-держится в федеральном законе № 131-ФЗ от

- 203. СХОДСТВО МСУ (МУ) И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: 1. Чёткая институционализация МСУ, как и государ-ственной власти (их организация

- 204. ОТЛИЧИЯ МСУ ОТ ГОСВЛАСТИ: 1.Органы МСУ действуют от имени местного сооб-щества (а не народа всей страны

- 206. Скачать презентацию

Презентация на тему Китай: сопротивление реформ

Презентация на тему Китай: сопротивление реформ  EXEED ЗАЯВКА ОТ КАНДИДАТА

EXEED ЗАЯВКА ОТ КАНДИДАТА Тренды лета 2018 года, в макияже

Тренды лета 2018 года, в макияже Учебно-методический комплекс интегративной дисциплины Информсреда образования (в четырех частях с системой обновляемых выпусков

Учебно-методический комплекс интегративной дисциплины Информсреда образования (в четырех частях с системой обновляемых выпусков Oriflame. Запуск 1 кампании 2021 года

Oriflame. Запуск 1 кампании 2021 года Мифы и правда о молоке

Мифы и правда о молоке Растения Красной книги Ставропольского края

Растения Красной книги Ставропольского края ТМ_удаленка

ТМ_удаленка Два лика огня

Два лика огня Александр Сергеевич Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин Zvonobot.ru - Интерактивный робот-оператор call-центра

Zvonobot.ru - Интерактивный робот-оператор call-центра История бренда

История бренда легочное кровообращение

легочное кровообращение Теории медиаобразования

Теории медиаобразования Меню японской кухни

Меню японской кухни Бабочкина почта

Бабочкина почта Расчет входного сопротивления ГВВ на биполярном транзисторе

Расчет входного сопротивления ГВВ на биполярном транзисторе План застройки г. Бежецк, развитие общественного центра

План застройки г. Бежецк, развитие общественного центра Будьте здоровы!

Будьте здоровы! Нормативные и юридические документы по реализации инженерных мероприятий по энергосбережению

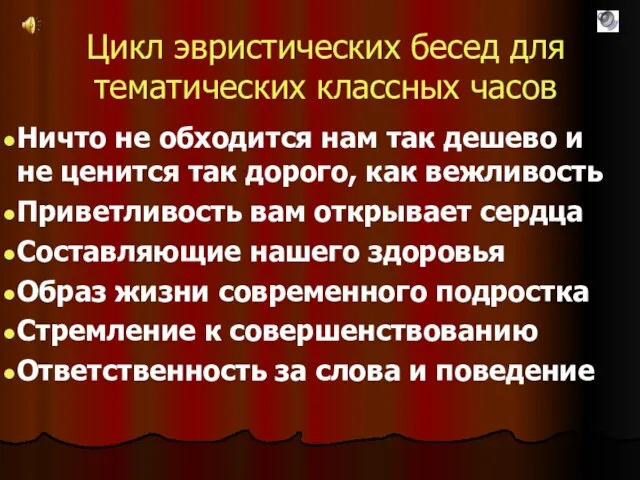

Нормативные и юридические документы по реализации инженерных мероприятий по энергосбережению Организация работы классного руководителя по формированию коллектива класса в рамках внеклассной деятельости

Организация работы классного руководителя по формированию коллектива класса в рамках внеклассной деятельости Формирование вычислительных навыков у учащихся начальной школы

Формирование вычислительных навыков у учащихся начальной школы Волга матушка

Волга матушка London

London Продукции питания

Продукции питания Мир потайного стежка

Мир потайного стежка Проблема экологии окружающей среды

Проблема экологии окружающей среды Предыстория информатики

Предыстория информатики