Строительная теплофизика. Проверка на возможность конденсации влаги в толще наружного ограждения. Тема 11

- Главная

- Разное

- Строительная теплофизика. Проверка на возможность конденсации влаги в толще наружного ограждения. Тема 11

Содержание

- 2. Отсутствие конденсации влаги на внутренней поверхности не гарантирует ограждение от увлажнения, т.к. оно может происходить вследствие

- 3. Одновременно с диффузией водяного пара через ограждение в обратном направлении, т.е. от наружной к внутренней стороне

- 4. Рисунок 1. Конструкция ограждения в масштабе.

- 5. 3. Рассматриваемую конструкцию условно разделяют на несколько вертикальных слоев и находят распределение температуры на границе каждого

- 6. RВП = 0,0133 - сопротивление паропроницанию внутренней поверхности; RНП = 0,0266 - то же наружной поверхности;

- 7. В результате анализа тепловлажностного режима ограждения могут встретиться два следующих случая: а) отсутствие конденсации, и б)

- 8. Если е и Е не пересекаются - значит конденсации водяного пара в толще ограждения нет (а);

- 9. Температура внутреннего воздуха имеет двоякое влияние: при сохранении постоянной ϕ количество конденсата возрастает при повышении температуры

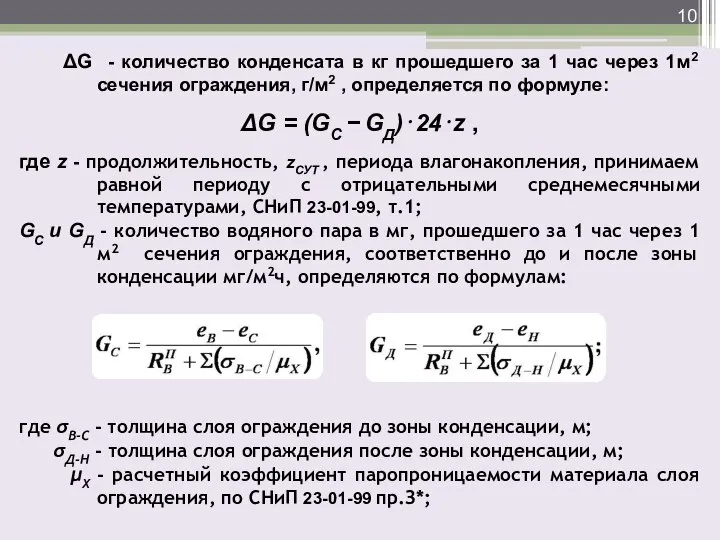

- 10. ΔG - количество конденсата в кг прошедшего за 1 час через 1м2 сечения ограждения, г/м2 ,

- 11. еB и еН – действительная упругость водяных паров; RВП = 0,0133 - сопротивление паропроницанию внутренней поверхности;

- 13. Скачать презентацию

Слайд 2Отсутствие конденсации влаги на внутренней поверхности не гарантирует ограждение от увлажнения, т.к.

Отсутствие конденсации влаги на внутренней поверхности не гарантирует ограждение от увлажнения, т.к.

В зимнее время температура воздуха с внутренней стороны ограждения бывает значительно выше температуры наружного воздуха.

Разность величин упругости водяного пара с одной и с другой стороны ограждения вызывает поток водяного пара через ограждение от внутренней его стороны к наружной стороне, (е внутреннего воздуха больше чем е наружного воздуха).

Это явление носит название диффузии водяного пара через ограждение. Таким образом, в зимнее время водяной пар диффундирует через ограждения из помещения наружу.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Слайд 3Одновременно с диффузией водяного пара через ограждение в обратном направлении, т.е. от

Одновременно с диффузией водяного пара через ограждение в обратном направлении, т.е. от

Парциальные давления будут более высокими с наружной стороны ограждения из-за меньшего парциального давления водяного пара с этой стороны ограждения. В этом принципиальное различие между диффузией и воздухопроницаемостью.

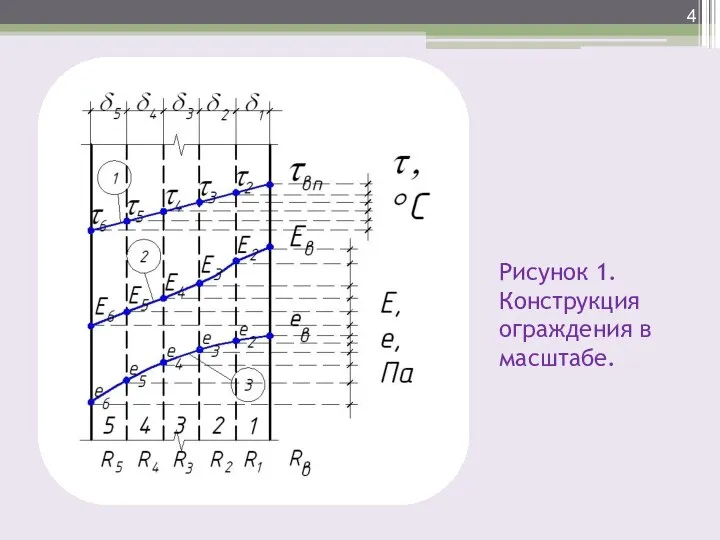

В процессе проектирования и эксплуатации необходимо выполнять проверочные расчеты в следующей последовательности:

1. Вычерчивается конструкция ограждения в масштабе:

Построение начинаем от внутреннего воздуха к наружному.

2. Определяем R для каждого слоя.

Слайд 4Рисунок 1.

Конструкция ограждения в масштабе.

Рисунок 1.

Конструкция ограждения в масштабе.

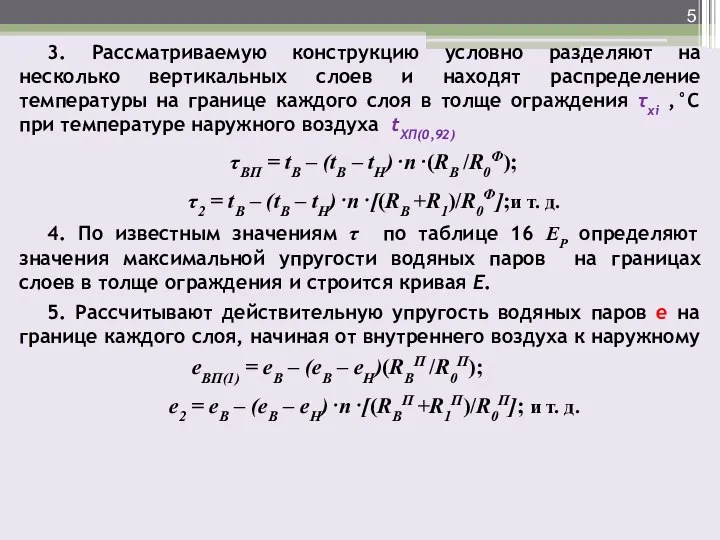

Слайд 53. Рассматриваемую конструкцию условно разделяют на несколько вертикальных слоев и находят распределение

3. Рассматриваемую конструкцию условно разделяют на несколько вертикальных слоев и находят распределение

τВП = tВ – (tВ – tН)⋅n⋅(RВ /R0Ф);

τ2 = tВ – (tВ – tН)⋅n⋅[(RВ +R1)/R0Ф];и т. д.

4. По известным значениям τ по таблице 16 EР определяют значения максимальной упругости водяных паров на границах слоев в толще ограждения и строится кривая Е.

5. Рассчитывают действительную упругость водяных паров е на границе каждого слоя, начиная от внутреннего воздуха к наружному

еВП(1) = еВ – (eВ – eН)(RВП /R0П);

e2 = eВ – (еВ – еН)⋅n⋅[(RВП +R1П)/R0П]; и т. д.

Слайд 6RВП = 0,0133 - сопротивление паропроницанию внутренней

поверхности;

RНП = 0,0266 -

RВП = 0,0133 - сопротивление паропроницанию внутренней

поверхности;

RНП = 0,0266 -

eв = (ϕв/100)⋅Eв ,

eн = (ϕн/100)⋅Eн ,

где ϕв - относительная влажность внутреннего воздуха, т.1 или СНиП 41-01-2003;

ϕн - относительная влажность наружного воздуха, прил. 3, СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

Eв - максимальная упругость водяных паров при tв (табл.16);

Eн - максимальная упругость водяных паров при tхп(0.92) (табл. 16).

Изменение действительной упругости водяных паров ех в толще ограждения показано кривой 3, графики изменения Ех и ех строятся в одном масштабе. Для ограждений из однородных материалов изменение упругости водяных паров е происходит по прямолинейной зависимости с понижением от ев до ен.

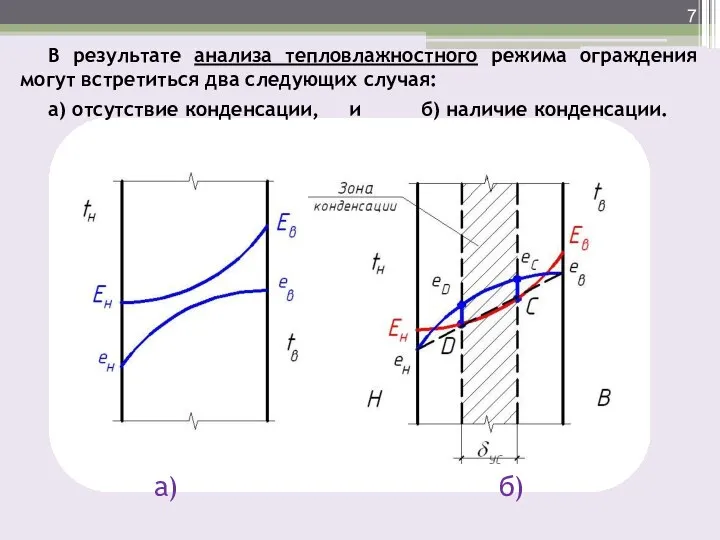

Слайд 7В результате анализа тепловлажностного режима ограждения могут встретиться два следующих случая:

а)

В результате анализа тепловлажностного режима ограждения могут встретиться два следующих случая:

а)

а) б)

Слайд 8Если е и Е не пересекаются - значит конденсации водяного пара в

Если е и Е не пересекаются - значит конденсации водяного пара в

На влажностный режим наружных ограждений большое влияние оказывает порядок расположения слоев в них.

Чтобы уберечь ограждения от конденсации в нем влаги необходимо малопаропроницаемые слои располагать у внутренней поверхности ограждения, а малотеплопроводные более паропроницаемые слои - у наружной его поверхности.

Такое расположение слоев, кроме того, повышает и теплоустойчивость ограждения. В качестве таких слоев у внутренней поверхности ограждения, следует применять пароизоляцию из битума, керамическую плитку, цементную затирку и т.д. Избежать конденсации в толще удается не всегда и тогда применяют естественную и искусственную сушку ограждений в теплый период за счет инфильтрации и вентиляции.

Кроме того, на количество влаги большое влияние оказывают температура и влажность внутреннего и наружного воздуха, резко возрастает количество конденсата в ограждении.

Слайд 9Температура внутреннего воздуха имеет двоякое влияние: при сохранении постоянной ϕ количество конденсата

Температура внутреннего воздуха имеет двоякое влияние: при сохранении постоянной ϕ количество конденсата

С понижением tH количество конденсата в ограждении увеличивается. При наличии зоны конденсации необходимо определить ее границы, для чего из точек ев и ен проводятся касательные к линии Е.

Между точками касания С и Д находится зона конденсации.

В зоне конденсации определяем величину повышения весовой влажности материала ΔWi, %, и сравниваем её с нормативным значением ΔWcp, %, по СНиП 23-01-99 табл. 14*.

ΔWi = (ΔG/γув ⋅ σув(С-Д)) 100, %,

где γув - объемная масса материала увлажненного слоя, кг/м3, принимаемая по СНиП 23-01-99, прил.З*;

σув(С-Д) - толщина увлажненного слоя ограждения, м;

Слайд 10 ΔG - количество конденсата в кг прошедшего за 1 час через

ΔG - количество конденсата в кг прошедшего за 1 час через

ΔG = (GС − GД)⋅24⋅z ,

где z - продолжительность, zСУТ , периода влагонакопления, принимаем равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами, СНиП 23-01-99, т.1;

GС и GД - количество водяного пара в мг, прошедшего за 1 час через 1 м2 сечения ограждения, соответственно до и после зоны конденсации мг/м2ч, определяются по формулам:

где σВ-С - толщина слоя ограждения до зоны конденсации, м;

σД-Н - толщина слоя ограждения после зоны конденсации, м;

μХ - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждения, по СНиП 23-01-99 пр.З*;

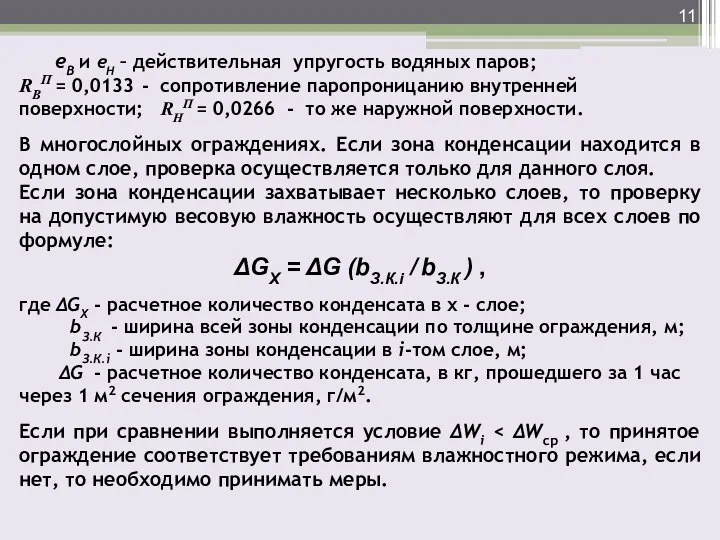

Слайд 11 еB и еН – действительная упругость водяных паров;

RВП = 0,0133 -

еB и еН – действительная упругость водяных паров;

RВП = 0,0133 -

В многослойных ограждениях. Если зона конденсации находится в одном слое, проверка осуществляется только для данного слоя.

Если зона конденсации захватывает несколько слоев, то проверку на допустимую весовую влажность осуществляют для всех слоев по формуле:

ΔGX = ΔG (bЗ.К.i / bЗ.К ) ,

где ΔGX - расчетное количество конденсата в х - слое;

bЗ.К - ширина всей зоны конденсации по толщине ограждения, м;

bЗ.К.i - ширина зоны конденсации в i-том слое, м;

ΔG - расчетное количество конденсата, в кг, прошедшего за 1 час через 1 м2 сечения ограждения, г/м2.

Если при сравнении выполняется условие ΔWi < ΔWcp , то принятое ограждение соответствует требованиям влажностного режима, если нет, то необходимо принимать меры.

Организация мероприятий. Руководство для организаторов

Организация мероприятий. Руководство для организаторов Общие сведения об отделочных и плиточных работах. Лекция 1

Общие сведения об отделочных и плиточных работах. Лекция 1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»Кетовского района Курганской

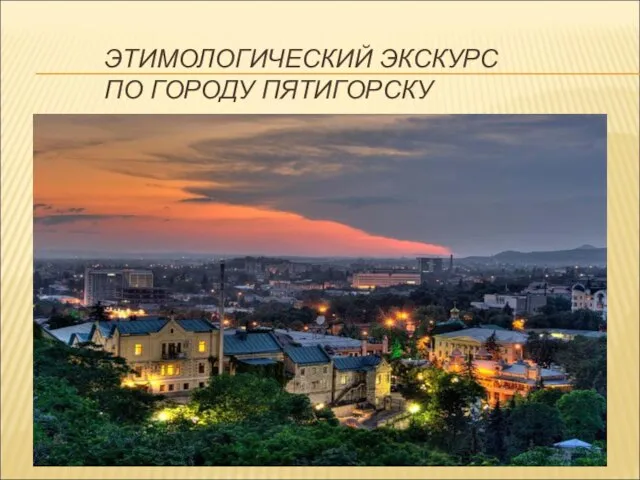

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»Кетовского района Курганской  Этимологический экскурс по городу Пятигорску

Этимологический экскурс по городу Пятигорску Презентация на тему Толпа и человек

Презентация на тему Толпа и человек Вводная беседа о видах искусств (виды и жанры). Часть вторая

Вводная беседа о видах искусств (виды и жанры). Часть вторая Презентация на тему От рождения до школы

Презентация на тему От рождения до школы Тема 3-1 осн

Тема 3-1 осн Что такое кредит? В каком банке кредит брать выгоднее.

Что такое кредит? В каком банке кредит брать выгоднее. ОАО «Евразийский»

ОАО «Евразийский» Презентация на тему Вселенная Звезды на небе

Презентация на тему Вселенная Звезды на небе  Михаил Михайлович Зощенко

Михаил Михайлович Зощенко Информационные поисковые системы

Информационные поисковые системы  Советская Россия

Советская Россия Калининградская область, Зеленоградский район Население – 32,5 тыс. чел. Территория – 2 016 кв. км Глава муниципального образования –

Калининградская область, Зеленоградский район Население – 32,5 тыс. чел. Территория – 2 016 кв. км Глава муниципального образования –  Презентация на тему Техника безопасности при работе с ножницами

Презентация на тему Техника безопасности при работе с ножницами Як виникли правила в суспільстві

Як виникли правила в суспільстві Презентация без названия

Презентация без названия Монтаж контрольных кабелей

Монтаж контрольных кабелей Различение частиц НЕ и НИ

Различение частиц НЕ и НИ Введение в проектную деятельность

Введение в проектную деятельность Презентация на тему До свидания, начальная школа

Презентация на тему До свидания, начальная школа Юрий Зиссер, генеральный директор УП «Надежные программы» (TUT.BY, hoster.by), зампредседателя ОО «Белинфоком»

Юрий Зиссер, генеральный директор УП «Надежные программы» (TUT.BY, hoster.by), зампредседателя ОО «Белинфоком» Чрезвычайные ситуации метеорологического характера

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера Баскетбол

Баскетбол Здоровым быть здорово

Здоровым быть здорово ОТЧЕТ О РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ КУЛЬТУРНО МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ФЕСТИВАЛЬ CAR’N’GIRL»

ОТЧЕТ О РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ КУЛЬТУРНО МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ФЕСТИВАЛЬ CAR’N’GIRL» Нормирование труда, как эффективный инструмент управления медицинской организацией

Нормирование труда, как эффективный инструмент управления медицинской организацией