Содержание

- 2. Роль личности в развитии нашего общества связана с происходящими процессами гуманизации, демократизации, либерализации. Именно эти процессы

- 3. Наблюдающийся рост инвалидности населения в большинстве стран мира связан с усложнением производственных процессов, увеличением количества и

- 4. По данным ВОЗ и министерства здравоохранения и социального развития в РК из 17500000 жителей примерно 626000

- 5. ДЦП – детский церебральный паралич; ЗПР – задержка психического развития; ЗРР – задержка речевого развития; ММД

- 6. В специальных (коррекционных) общеобразовательных школах I вида обучаются дети-инвалиды по слуху, слабослышащие и глухие. В школах

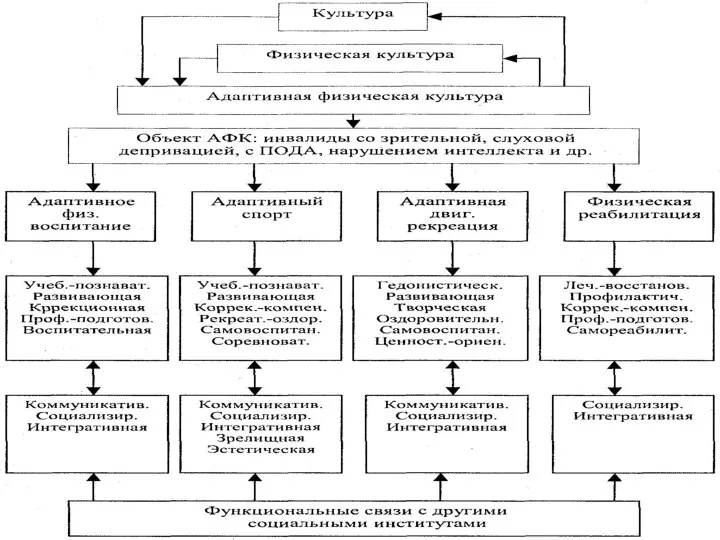

- 7. адаптивная физическая культура — это вид (область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая

- 9. цель реабилитации инвалидов состоит в обеспечении их способности к реализации образа жизни нормально развивающихся людей. Как

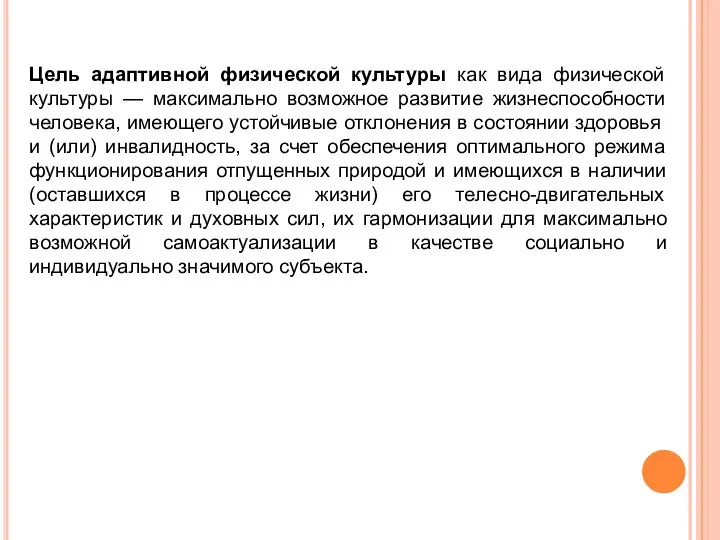

- 10. Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры — максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые

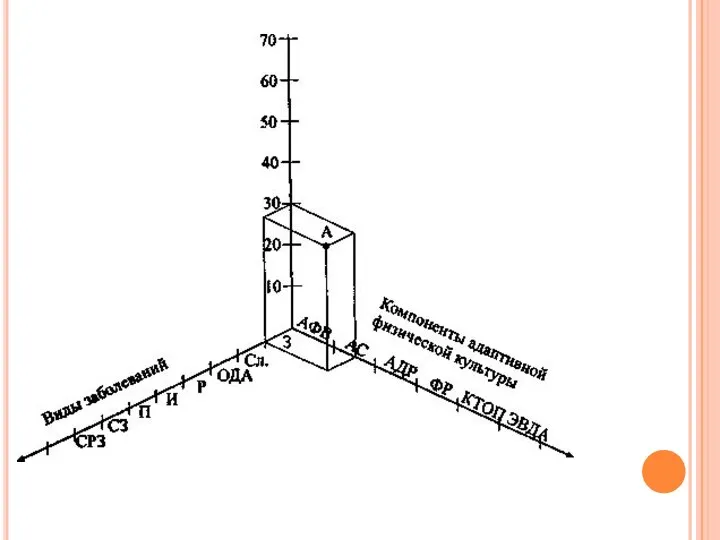

- 11. Наглядно представим поле научных проблем адаптивной физической культуры (АФК). На одной оси поместим компоненты (виды) адаптивной

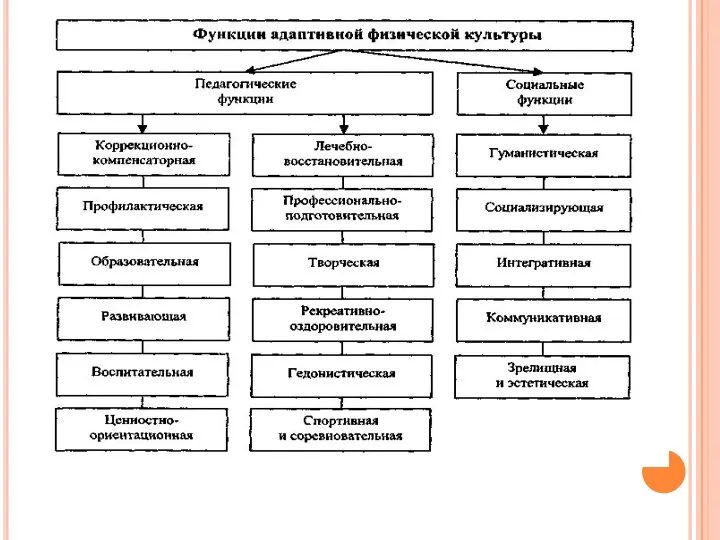

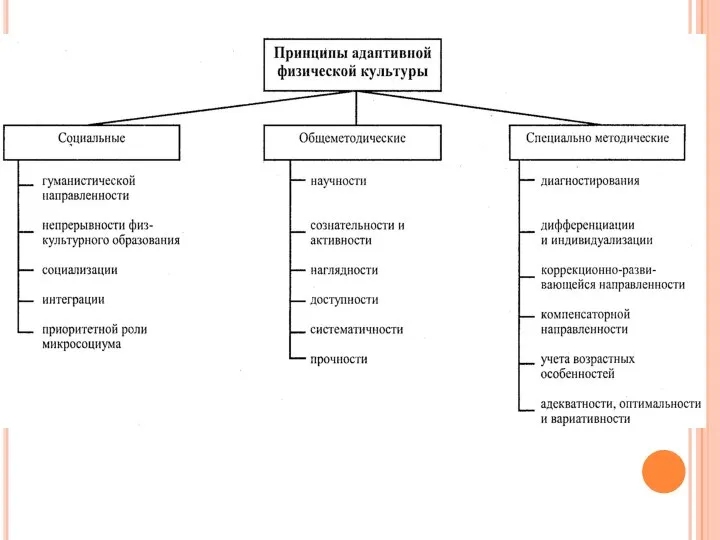

- 13. Теория адаптивной физической культуры как наука исследует содержание, структуру, функции адаптивной физической культуры, ее цель, принципы,

- 14. Одной из главных проблем теории адаптивной физической культуры является проблема изучения потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентации

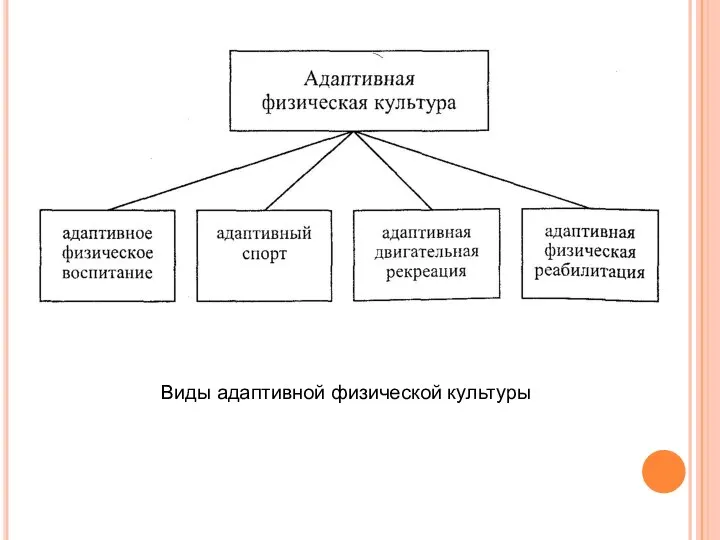

- 15. Виды адаптивной физической культуры

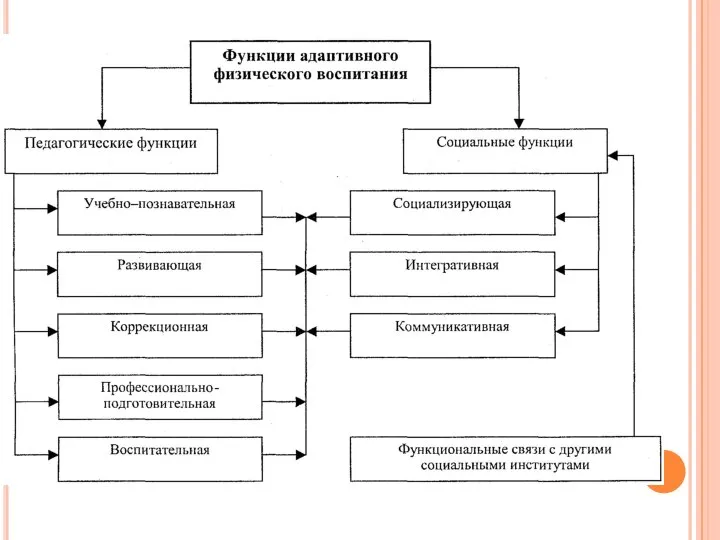

- 16. Адаптивное физическое воспитание (образование) — компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности индивида с отклонениями в

- 17. Основная цель адаптивного физического воспитания состоит в формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой

- 18. В процессе адаптивного физического воспитания, которое должно начинаться с момента рождения ребенка или с момента обнаружения

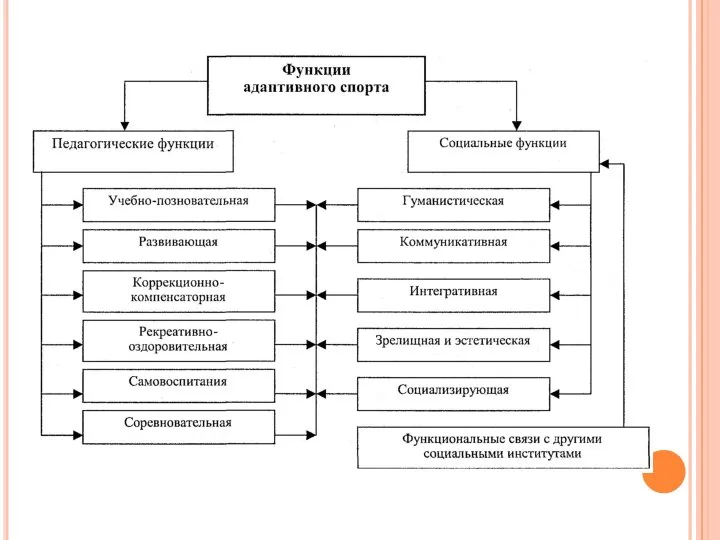

- 19. Адаптивный спорт - компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, в максимально возможной

- 20. Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижений) направлено прежде всего на формирование у инвалидов

- 21. Адаптивной спорт в настоящее время развивается преимущественно в рамках крупнейших международных паралимпийского, специального олимпийского и сурдлимпийского

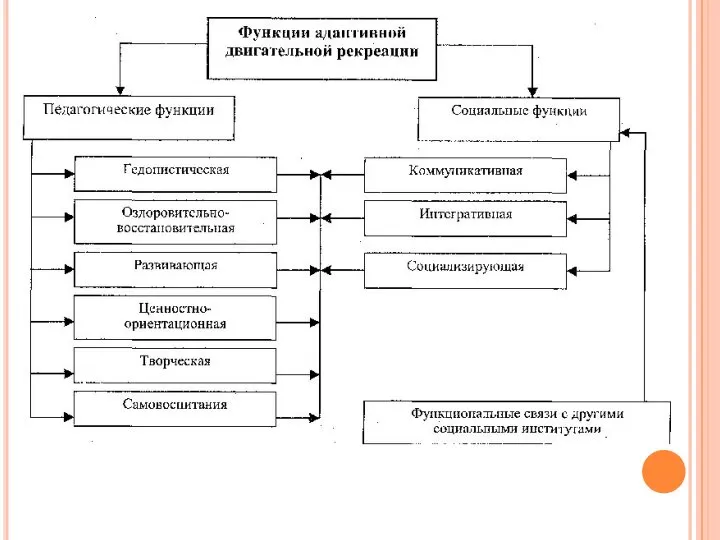

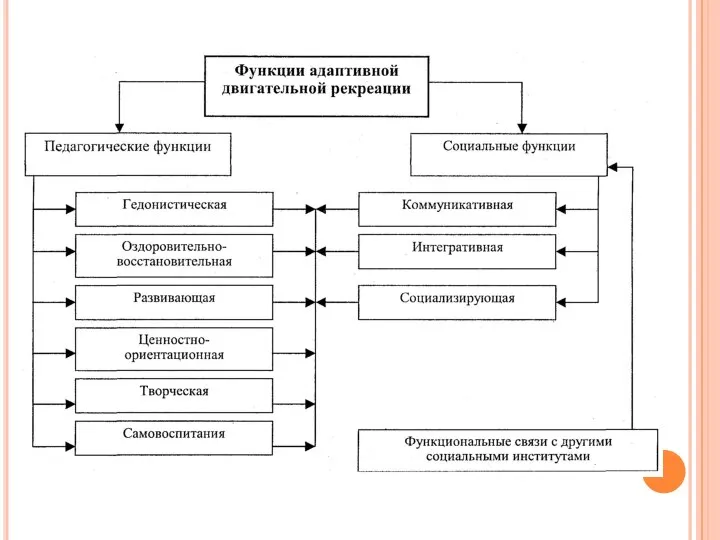

- 22. Адаптивная двигательная рекреация — компонент (вид) адаптивной физической культуры, позволяющий удовлетворить потребности человека с отклонениями в

- 23. Содержание адаптивной двигательной рекреации направлено на ликвидацию, поддержание или восстановление физических сил, затраченных инвалидом во время

- 24. Для инвалидов адаптивная двигательная рекреация - не только биологически оправданная саморегулируемая двигательная активность, поддерживающая эмоциональное состояние,

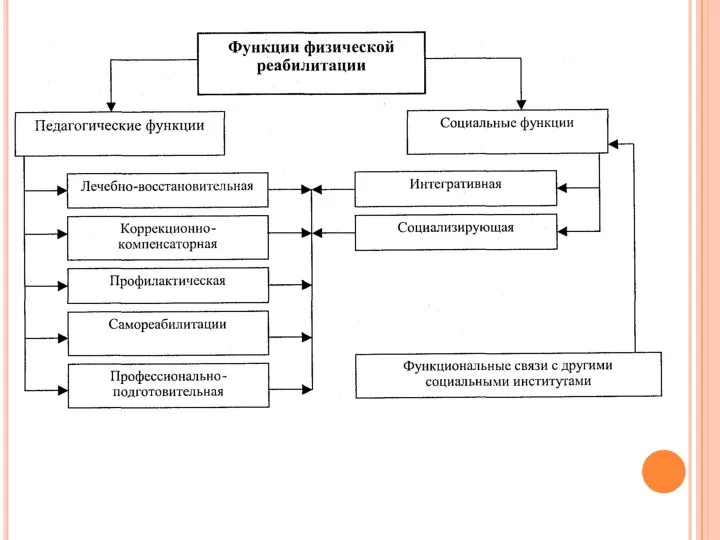

- 25. Адаптивная физическая реабилитация — компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребность инвалида с отклонениями в состоянии

- 26. Основная цель адаптивной физической реабилитации заключается в формировании адекватных психических реакций инвалидов на то или иное

- 27. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики адаптивной физической культуры — компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности человека

- 28. Основной целью креативных (художественно-музыкальных) телесноориентированных практик необходимо считать приобщение инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии

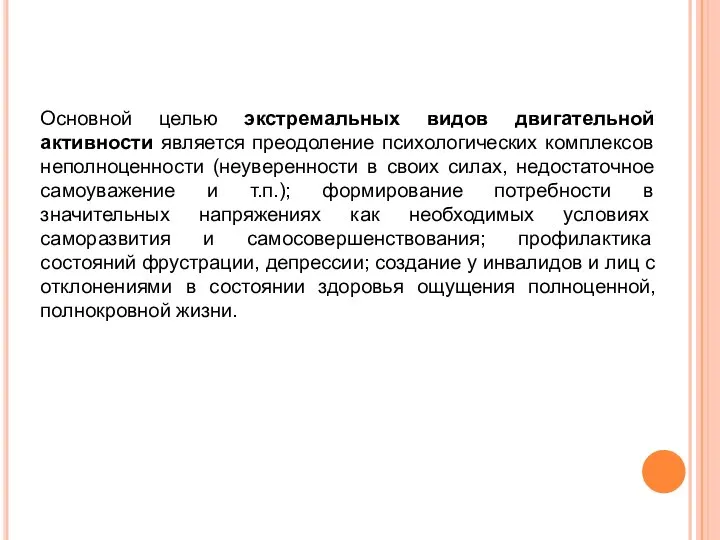

- 29. Экстремальные виды двигательной активности — компоненты (виды) адаптивной физической культуры, удовлетворяющие потребности лиц с отклонениями в

- 30. Основной целью экстремальных видов двигательной активности является преодоление психологических комплексов неполноценности (неуверенности в своих силах, недостаточное

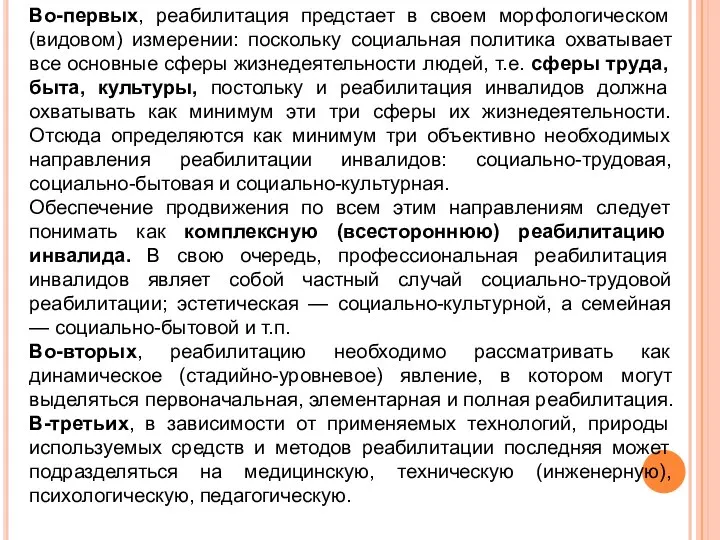

- 39. Во-первых, реабилитация предстает в своем морфологическом (видовом) измерении: поскольку социальная политика охватывает все основные сферы жизнедеятельности

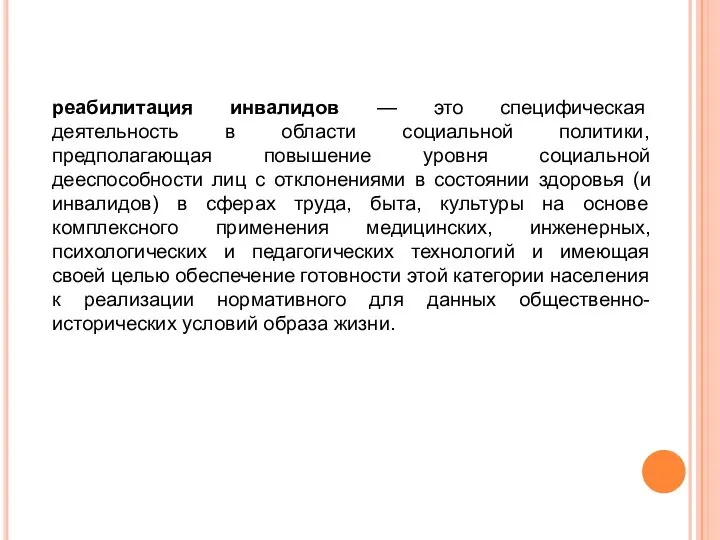

- 40. реабилитация инвалидов — это специфическая деятельность в области социальной политики, предполагающая повышение уровня социальной дееспособности лиц

- 41. Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры — максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые

- 42. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Для того чтобы строить педагогический процесс,

- 43. Любая патология, которая привела человека к инвалидности, сопровождается его малоподвижностью как вынужденной формой поведения и приводит

- 45. Так, у детей с умственной отсталостью из-за необратимого поражения ЦНС физическое и психическое развитие протекает на

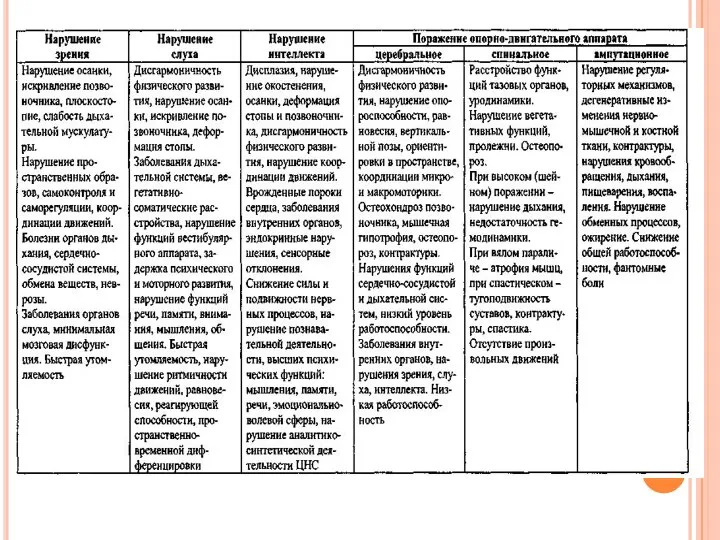

- 46. Полная или частичная потеря зрения у детей существенно изменяет их жизнедеятельность. Нарушение пространственных образов, чувственного познания

- 47. Потеря слуха у детей сопровождается в 62% случаев дисгармоничным физическим развитием, в 44% — дефектами опорно-двигательного

- 48. Дети с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП) имеют множественные двигательные расстройства: гипертонус мышц, развитие контрактур, нарушение

- 49. Ампутация конечностей ведет, в первую очередь, к нарушению двигательного стереотипа, функции опоры и ходьбы, координации движений.

- 50. Краткая характеристика объекта педагогических воздействий позволяет выделить наиболее типичные двигательные расстройства, характерные для всех нозологических групп:

- 52. Гиподинамия и гипокинезия — непременные атрибуты современной цивилизованной жизни — стали одним из главных факторов, обуславливающих

- 53. Одной из главных проблем в системе комплексной реабилитации больных и инвалидов практически любых нозологических групп является

- 54. Второй по значимости проблемой, которую целесообразно решать с помощью технологий адаптивной физической культуры в процессе комплексной

- 55. Третьей проблемой, решаемой в системе комплексной реабилитации инвалидов за счет использования средств и методов адаптивной физической

- 56. Следующая, четвертая проблема комплексной реабилитации инвалидов, решение которой может быть осуществлено специалистами по адаптивной физической культуре,

- 57. Пятая проблема сводится к всестороннему и гармоничному развитию физических качеств и способностей занимающихся, повышению их кондиционных

- 58. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Вся человеческая деятельность, интеллект, труд, чувства, общение, эмоции побуждаются

- 59. физические способности как совокупность психических, морфологических и физиологических компонентов организма человека, единство которых обеспечивает готовность больного

- 60. Зависимость развития физических способностей от двигательных режимов. Эта закономерность выражает зависимость развития физических качеств от фазы

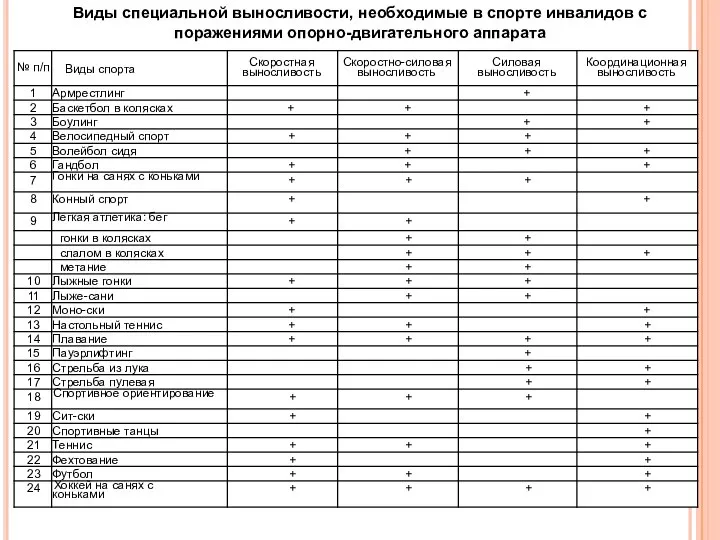

- 61. Виды специальной выносливости, необходимые в спорте инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата

- 63. Скачать презентацию

В мастерской художника слова: И.А.Бунин «Лапти»

В мастерской художника слова: И.А.Бунин «Лапти» Презентация на тему Общая характеристика галогенов.

Презентация на тему Общая характеристика галогенов.  Процессуальные правоотношения

Процессуальные правоотношения Растениеводство 9 класс

Растениеводство 9 класс Не довольствоваться временной надежностью опор: развитие кадрового потенциала образовательной системы

Не довольствоваться временной надежностью опор: развитие кадрового потенциала образовательной системы Дом, который построил Свифт Жора

Дом, который построил Свифт Жора Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011/2012 учебного года

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011/2012 учебного года Лимонарий

Лимонарий От купонов к продажам. Как правильно использовать сервисы коллективных покупок?

От купонов к продажам. Как правильно использовать сервисы коллективных покупок? Архитектурные стили Петербурга

Архитектурные стили Петербурга Новейшее время хх век

Новейшее время хх век Семиотика поражения 1, 2, 3 4 и 6 пар с методикой их исследования

Семиотика поражения 1, 2, 3 4 и 6 пар с методикой их исследования  Активизация познавательной активности учащихся на уроках информатики

Активизация познавательной активности учащихся на уроках информатики Презентация на тему Технология организации групповой работы в начальной школе

Презентация на тему Технология организации групповой работы в начальной школе Hide me now Under Your wings

Hide me now Under Your wings Хъатнӗро Езрӹ-жог. Цифры, приветствия, прощания. Чтение диалога. Начальная часть (2 урок)

Хъатнӗро Езрӹ-жог. Цифры, приветствия, прощания. Чтение диалога. Начальная часть (2 урок) Современные способы текущего комплектования библиотечных фондов

Современные способы текущего комплектования библиотечных фондов Различные технологии тайм-менеджмента

Различные технологии тайм-менеджмента Зоряне небо (1)

Зоряне небо (1) fd_strizhko

fd_strizhko День защиты детей!

День защиты детей! Презентация на тему Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки

Презентация на тему Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки  ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ Франческо Борромини

Франческо Борромини Почему идет дождь и зачем он нужен?

Почему идет дождь и зачем он нужен? Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Цементно-стружечная плита (ЦСП) Презентация на тему Тепловые двигатели и их применение

Презентация на тему Тепловые двигатели и их применение Тема учебного проекта: Эпоха Петра Великого

Тема учебного проекта: Эпоха Петра Великого