Содержание

- 2. Первичные Травматический шок. Жировая эмболия Синдром длительного раздавливания.

- 3. Вторичные. Остеомиелит. Замедленная консолидация. Не сращение перелома. Ложный сустав.

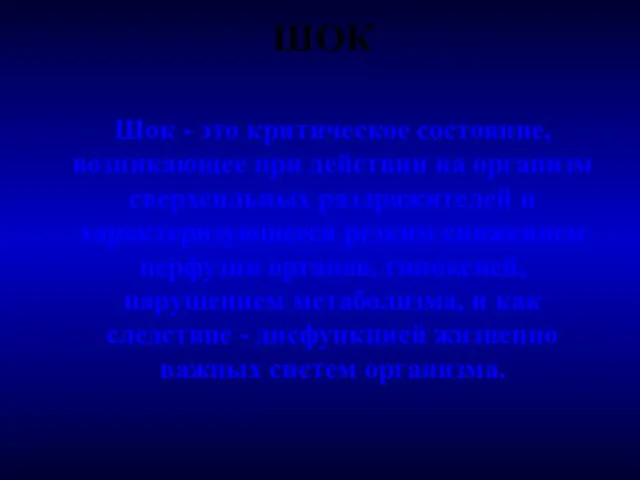

- 4. ШОК Шок - это критическое состояние, возникающее при действии на организм сверхсильных раздражителей и характеризующееся резким

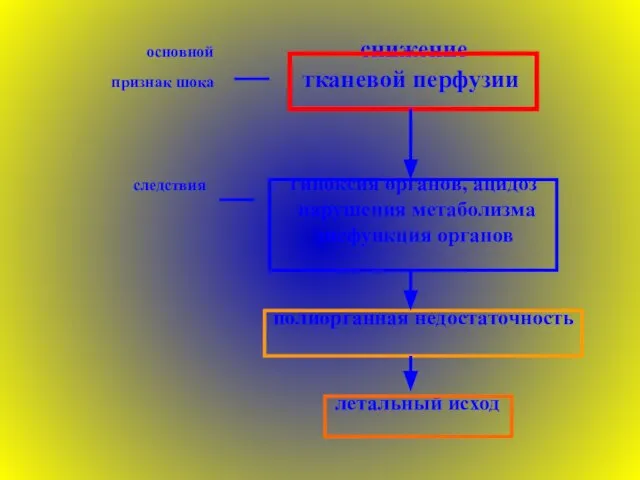

- 5. основной снижение признак шока тканевой перфузии следствия гипоксия органов, ацидоз нарушения метаболизма дисфункция органов полиорганная недостаточность

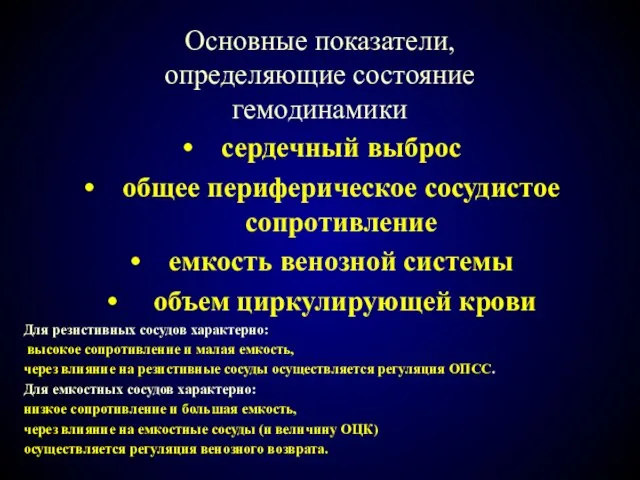

- 6. Основные показатели, определяющие состояние гемодинамики сердечный выброс общее периферическое сосудистое сопротивление емкость венозной системы объем циркулирующей

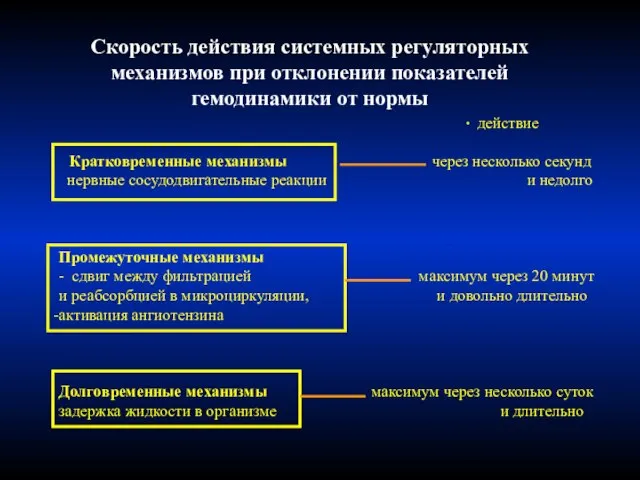

- 7. Скорость действия системных регуляторных механизмов при отклонении показателей гемодинамики от нормы ∙ действие Кратковременные механизмы через

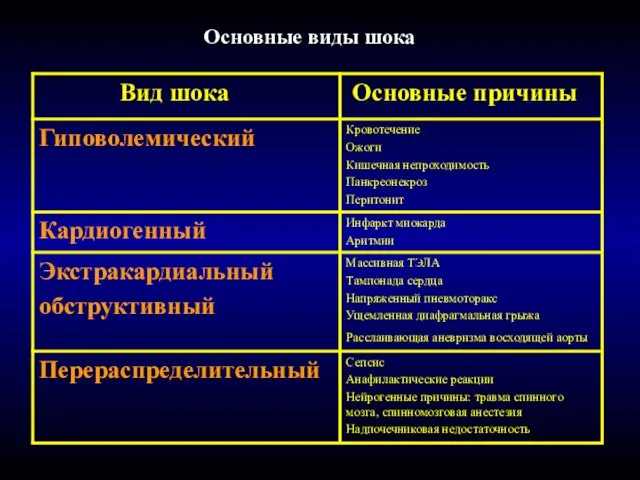

- 8. Основные виды шока

- 9. Первичные причины нарушений при основных виды шока Гиповолемический шок - снижение ОЦК Перераспределительный шок - снижение

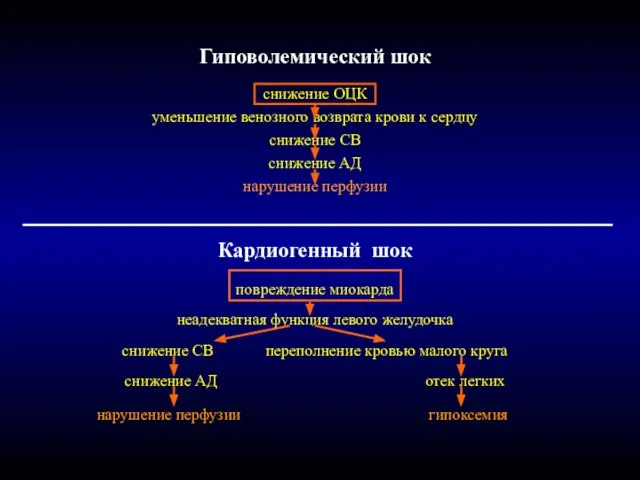

- 10. Гиповолемический шок снижение ОЦК уменьшение венозного возврата крови к сердцу снижение СВ снижение АД нарушение перфузии

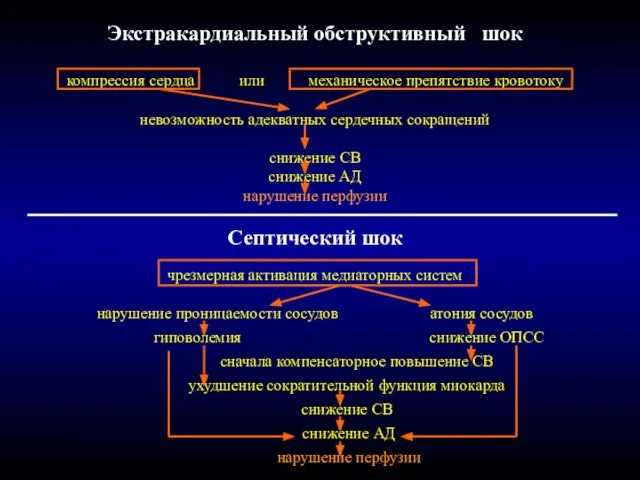

- 11. Экстракардиальный обструктивный шок компрессия сердца или механическое препятствие кровотоку невозможность адекватных сердечных сокращений снижение СВ снижение

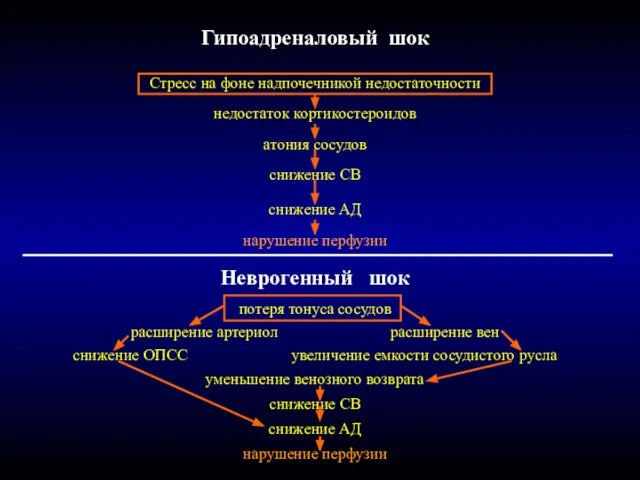

- 12. Гипоадреналовый шок Стресс на фоне надпочечникой недостаточности недостаток кортикостероидов атония сосудов снижение СВ снижение АД нарушение

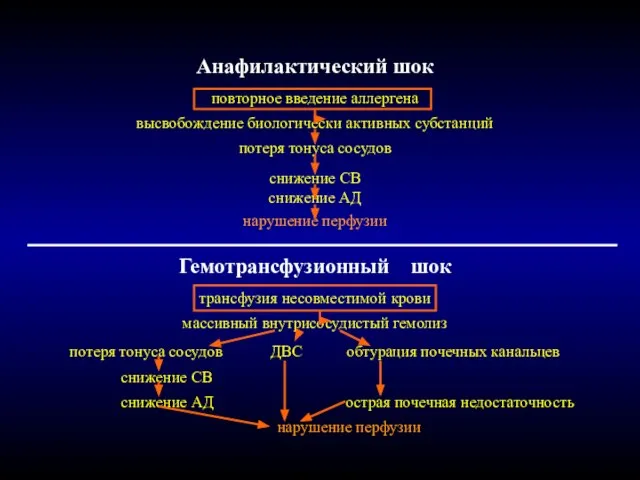

- 13. Анафилактический шок повторное введение аллергена высвобождение биологически активных субстанций потеря тонуса сосудов снижение СВ снижение АД

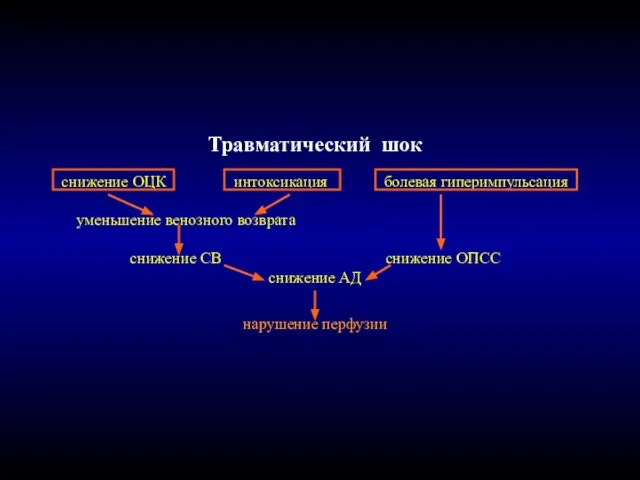

- 14. Травматический шок снижение ОЦК интоксикация болевая гиперимпульсация уменьшение венозного возврата снижение СВ снижение ОПСС снижение АД

- 15. Нейрогенная теория ( доминировала с 30 до 70 х. годов) На основании концепции шока – нейрогенной

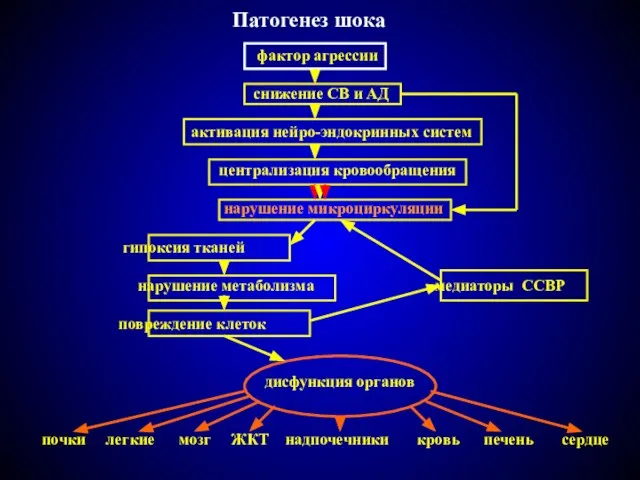

- 16. Патогенез шока фактор агрессии снижение СВ и АД активация нейро-эндокринных систем централизация кровообращения нарушение микроциркуляции гипоксия

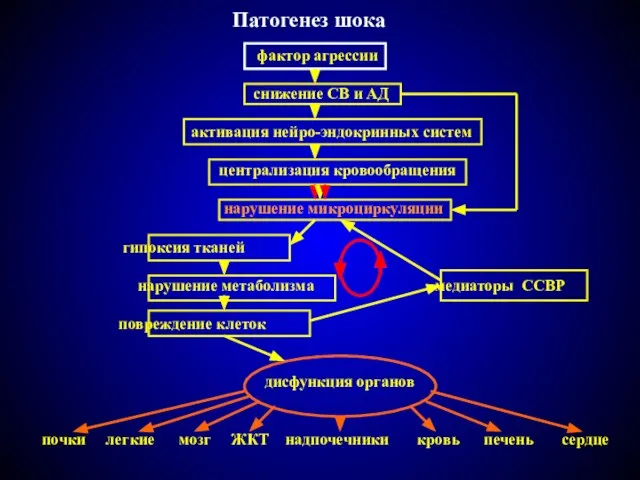

- 17. Патогенез шока фактор агрессии снижение СВ и АД активация нейро-эндокринных систем централизация кровообращения нарушение микроциркуляции гипоксия

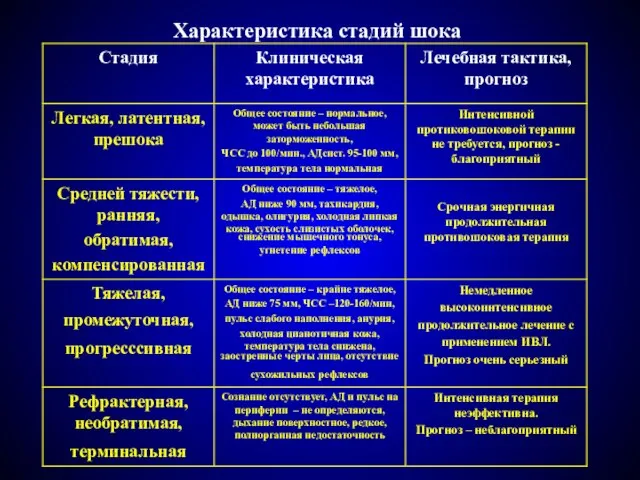

- 18. Характеристика стадий шока

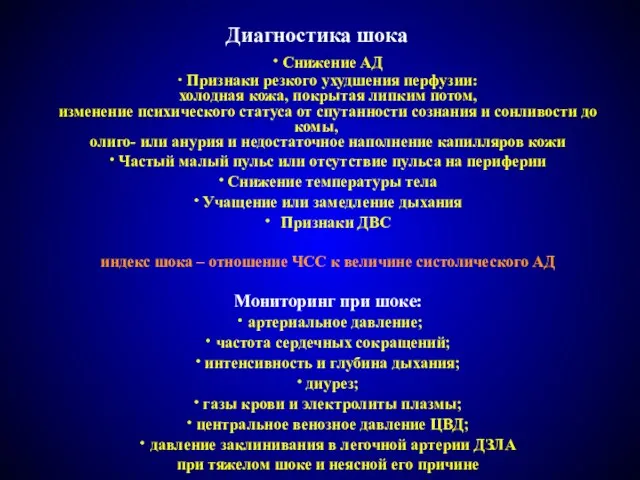

- 19. Диагностика шока ∙ Снижение АД ∙ Признаки резкого ухудшения перфузии: холодная кожа, покрытая липким потом, изменение

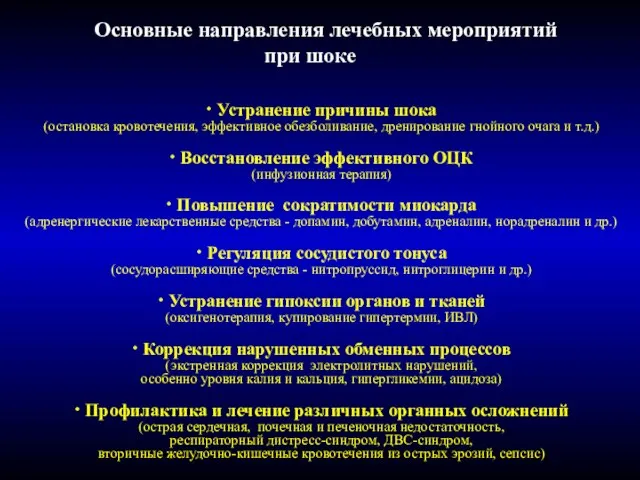

- 20. Основные направления лечебных мероприятий при шоке ∙ Устранение причины шока (остановка кровотечения, эффективное обезболивание, дренирование гнойного

- 21. Основная цель интенсивной терапии шока – оптимизация транспорта кислорода Реализуется с помощью гемодинамической и респираторной поддержки

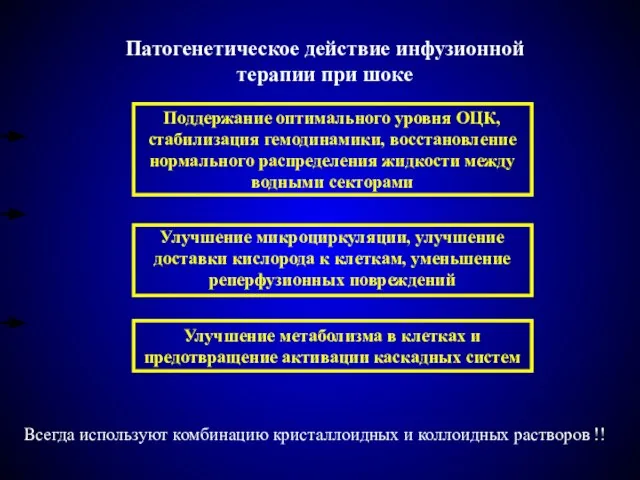

- 22. Патогенетическое действие инфузионной терапии при шоке Всегда используют комбинацию кристаллоидных и коллоидных растворов !!

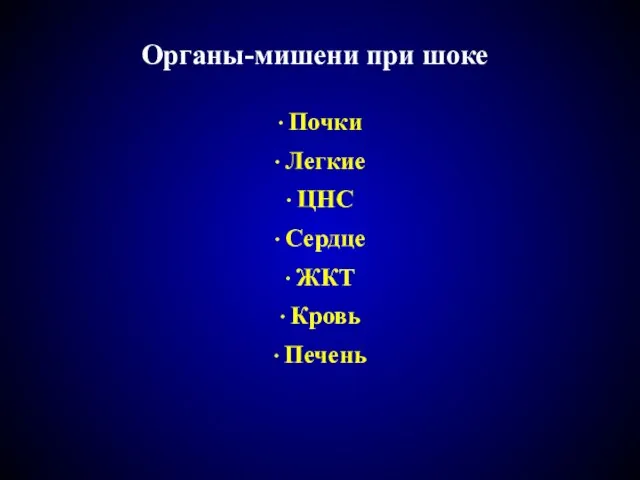

- 23. Органы-мишени при шоке ∙ Почки ∙ Легкие ∙ ЦНС ∙ Сердце ∙ ЖКТ ∙ Кровь ∙

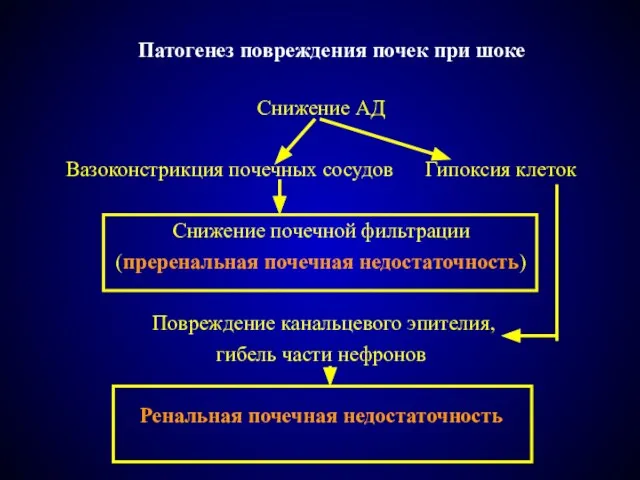

- 24. Патогенез повреждения почек при шоке Снижение АД Вазоконстрикция почечных сосудов Гипоксия клеток Снижение почечной фильтрации (преренальная

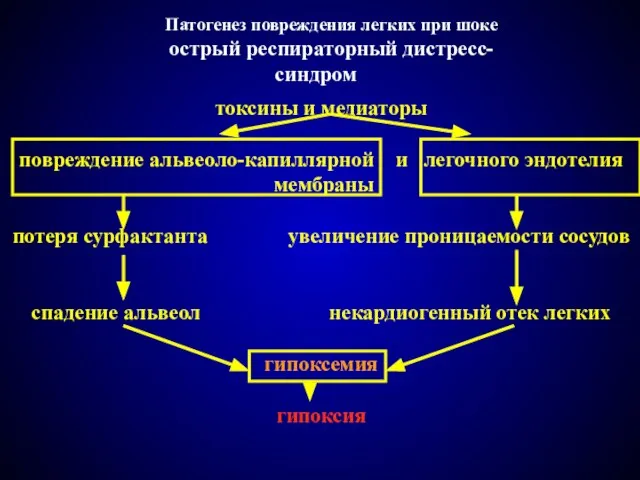

- 25. Патогенез повреждения легких при шоке острый респираторный дистресс-синдром токсины и медиаторы повреждение альвеоло-капиллярной и легочного эндотелия

- 26. Патогенез повреждений органов ЖКТ при шоке Перераспределение кровотока ишемия слизистой оболочки ЖКТ изъязвление слизистой желудка повреждение

- 27. Патогенез повреждений печени при шоке Ишемическое повреждение гепатоцитов Цитолиз Маркер: повышение индикаторных ферментов нарушение обмена билирубина

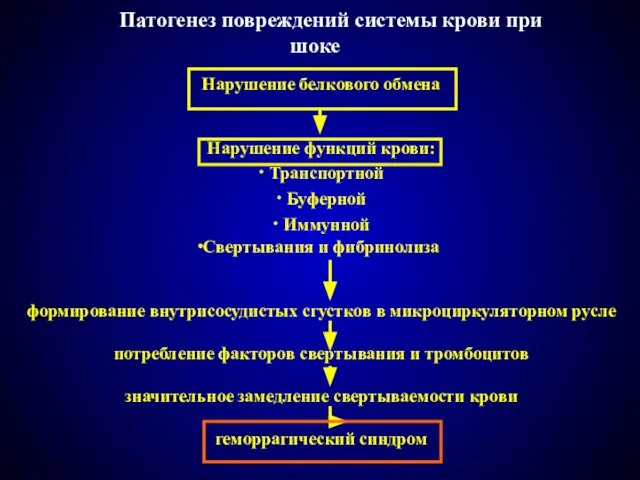

- 28. Патогенез повреждений системы крови при шоке Нарушение белкового обмена Нарушение функций крови: ∙ Транспортной ∙ Буферной

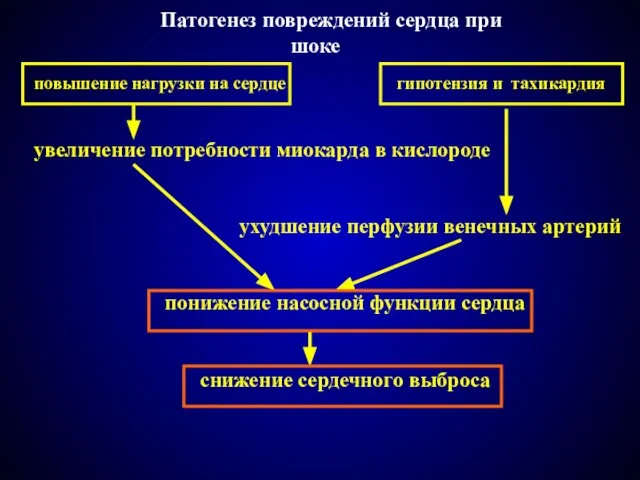

- 29. Патогенез повреждений сердца при шоке повышение нагрузки на сердце гипотензия и тахикардия увеличение потребности миокарда в

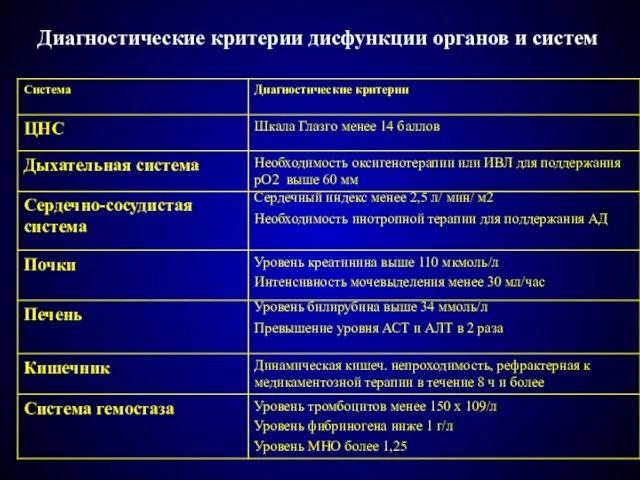

- 30. Диагностические критерии дисфункции органов и систем

- 31. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК ЭТО ВЫЗВАННОЕ ТРАВМОЙ, ТЯЖЕЛОЕ, УГРАЖАЮЩЕЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. Пусковое звено травматической болезни.

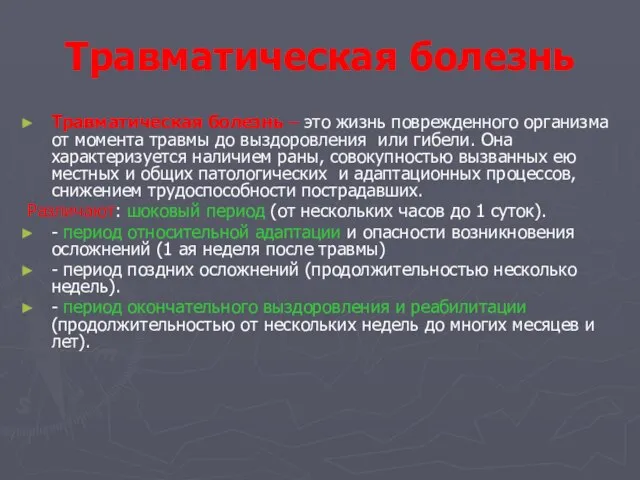

- 32. Травматическая болезнь Травматическая болезнь – это жизнь поврежденного организма от момента травмы до выздоровления или гибели.

- 38. Травматический шок во время боевых действий.

- 39. Фазы течения шока. 1.Централизация кровообращения. 2.Децентрализация кровообращения. 3.Рефрактерное состояние ( необратимый шок).

- 41. Стадии шока

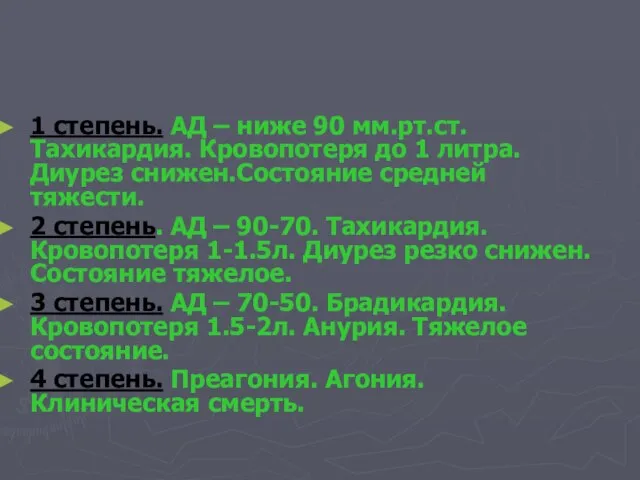

- 43. 1 степень. АД – ниже 90 мм.рт.ст. Тахикардия. Кровопотеря до 1 литра. Диурез снижен.Состояние средней тяжести.

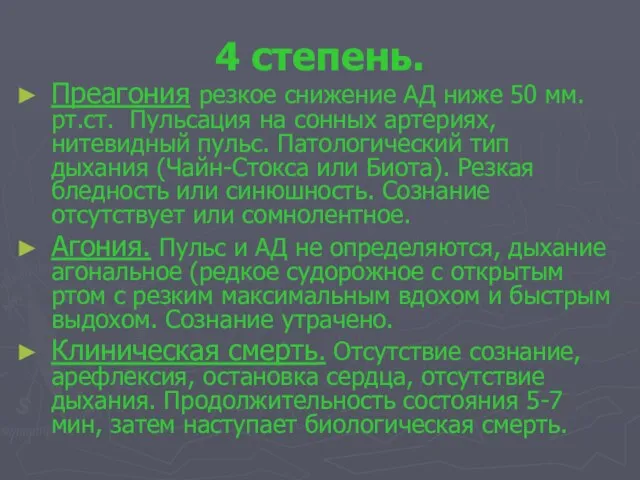

- 44. 4 степень. Преагония резкое снижение АД ниже 50 мм.рт.ст. Пульсация на сонных артериях, нитевидный пульс. Патологический

- 45. Кровопотеря при закрытых повреждениях конечностей. Бедро-1-1.5 литра. Голень 500-1 литр. Таз 1.5-2 литра. Таз с повреждением

- 46. Лабораторная диагностика 1.Снижение ОЦК. Уменьшение сердечного выброса и увеличение общего периферического сопротивления (исследование гемодинамики). 2.Снижение эритроцитов.

- 47. Этапное лечение шока Догоспитальная реанимация Операция – реанимация Интенсивная терапия Реабилитационное лечение.

- 48. Первый догоспитальный этап.

- 49. Догоспитальный этап включает мероприятия, которые должны начинаться в неотложном порядке на месте происшествия. восстановление и непрерывное

- 50. В специализированной машине скорой помощи – аспирация из трахеи и бронхов, интубация трахеи. ИВЛ аппаратом или

- 51. Второй (стационарный) этап. Обеспечение адекватного газообмена. Задачи срочной и полной диагностики. Неотложные оперативные вмешательства.

- 52. Задачи 2 этапа срочная и полная диагностика.

- 53. При повреждении : - черепа и головного мозга – неврологический осмотр, рентгенография, компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс,

- 54. Оперативное лечение

- 55. Высшая срочность оперативного вмешательства: при ранениях сердца и крупных сосудов, профузных внутренних кровотечениях. В таких ситуациях

- 56. Третий этап Установка и фиксация дренажей. Адекватный газообмен. Восполнение кровопотери. Реабилитация

- 57. Содержание интенсивного лечения. Кровопотеря. Для быстрого восстановления ОЦК требуется высокая объемная скорость инфузия плазмозамещающих растворов, чтобы

- 58. При кровопотере до 1 литра можно ограничиться вливанием коллоидных и кристалоидных растворов. При кровопотере до 2

- 59. В качестве донорской крови используют эритроцитарную массу, взвесь, цельную кровь (в военное время). Синтетический аналог крови

- 60. Лечение ОДН. При тяжелых повреждениях носит индивидуальный характер и проводится в строгом соответствии с этиологическими принципами.

- 61. Фармакологическая коррекция Противопоказано внутривенное капельное вливание норадреналина и мезатона при некупированных явлениях шока и неликвидированной гиповолемии,

- 62. Обезболивание . компонент комплексной реанимационной терапии травматического шока. При переломах костей используют новокаиновые блокады (блокада места

- 68. Жировая эмболия. От тяжелых осложнений травматической болезни погибает от 15 до 20% пострадавших с политравмой. Одним

- 69. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ Наиболее часто жировая эмболия регистрируется, при переломах бедра, голени (особенно открытых), размозжении жировой

- 70. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ Непосредственная причина нарушения жирового обмена до сих пор не выяснена. Начальным звеном в

- 71. К факторам риска развития жировой эмболии следует отнести: — травматический шок 2-3 ст.; — гипотензию при

- 72. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ — молниеносная, которая приводит к смерти больного в течение нескольких минут; — острая,

- 73. КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА После "светлого промежутка" продолжительностью от 3-6 ч до 3-4 дней появляется нарушение сознания,

- 74. — рано возникающая острая дыхательная недостаточность; — стойкая немотивированная тахикардия (выше 90 в мин) считается ранним

- 75. Петехиальная сыпь

- 76. — диффузная инфильтрация легких при рентгенологическом исследовании, совпадающая с картиной "снежной бури«. — стойкая немотивированная анемия,

- 77. ПРОФИЛАКТИКА — своевременное оказание квалифицированной помощи пострадавшим на месте происшествия; — адекватная иммобилизация с применением вакуумного

- 78. ЛЕЧЕНИЕ 1. Обеспечение адекватной доставки кислорода к тканям. 2. Инфузионная терапия системных расстройств включала растворы низкомолекулярных

- 79. ЛЕЧЕНИЕ 3. Дегидратационную терапию использовали при высоком внутричерепном давлении. Обязательным являлся контроль осмолярности плазмы крови. 4.

- 80. ЛЕЧЕНИЕ 7. Защита тканей от свободных кислородных радикалов и ферментов включала интенсивную гормонотерапию (до 20 мг/кг

- 81. ЛЕЧЕНИЕ Ранняя оперативная стабилизация переломов является важнейшим аспектом в лечении пациентов с синдромом жировой эмболии после

- 82. Синдром длительного сдавления

- 83. Клинические проявления этого синдрома впервые были описаны Н.И. Пироговым в работе "Начала общей военно-полевой хирургии" на

- 84. Синдром длительного сдавливания (СДС) - своеобразная тяжелая травма, обусловленная продолжительным сдавливанием (компрессией) мягких тканей. Характеризуется сложным

- 88. В патогенезе СДР наибольшее значение имеют факторы: 1. Травматическая токсемия (раздавленная мышечная ткань высвобождает 75%- миоглобина,

- 89. Метро «автозаводская»

- 90. Место трагедии

- 91. Тушино

- 93. Классификация. (Э.А. Нечаев и соавт., 1993) По типу компрессии Сдавливание: а) различными предметами, землей и др.;

- 94. По сочетанию СДС с повреждением: • внутренних органов; • костей и суставов; • магистральных сосудов и

- 95. По периодам клинического течения Период компрессии Посткомпрессионный период: а) ранний (1-е - 3-й сутки); б) промежуточный

- 96. Комбинированные повреждения • СДС + ожог; • СДС + обморожение; • СДС + облучение ионизирующим излучением;

- 97. Клинические формы:

- 98. Крайне тяжелая, возникающая при сдавлении обеих нижних конечностей в течение 6 и более часов. Клинические проявления

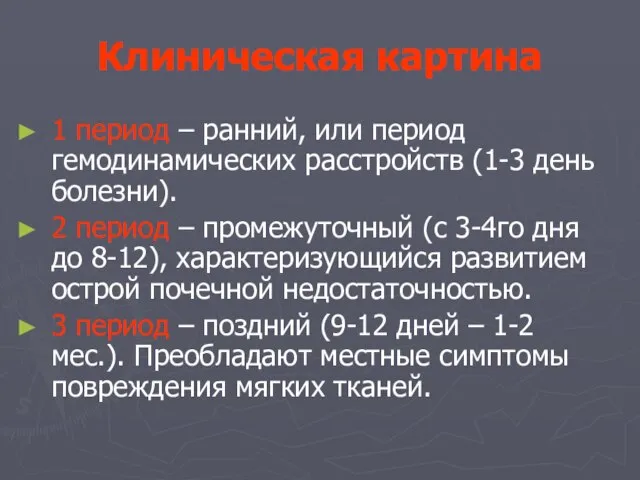

- 100. Клиническая картина 1 период – ранний, или период гемодинамических расстройств (1-3 день болезни). 2 период –

- 101. Период компрессии (ранний): Пострадавшие в сознании, но нередко развивается депрессия. Жалобы обусловлены болями и чувством распирания

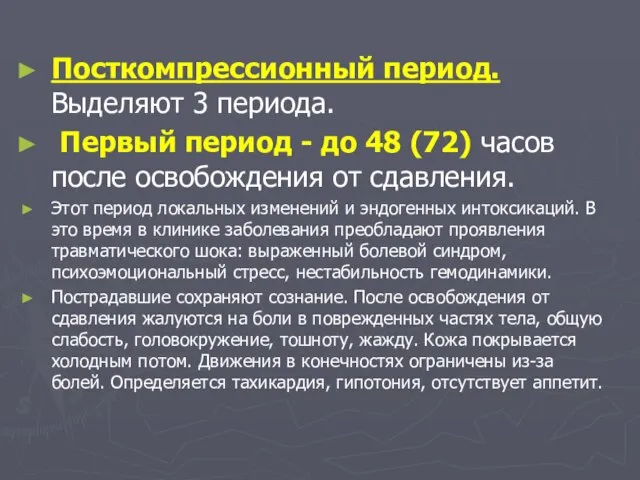

- 102. Посткомпрессионный период. Выделяют 3 периода. Первый период - до 48 (72) часов после освобождения от сдавления.

- 103. При осмотре поврежденных кожные покровы приобретают цианотичную окраску или мраморный вид, несколько выбухают над неизмененными участками

- 104. При нарастании отека кожа становится бледной, холодной, блестящей. Ткани становятся напряженными, плотноэластической, местами «деревянистой » консистенции,

- 107. Кожные покровы над зоной поражения имеют лимонно-желтый цвет (вследствие рассасывающегося мышечного пигмента) с четкой границей при

- 108. Частым проявлением синдрома длительного сдавления являются травматические невриты. Отек мягких тканей поврежденных конечностей сопровождается резкой кровопотерей.

- 109. Количество выделяемой мочи резко уменьшается. Она приобретает лаково-красную окраску, обусловленную выделением гемоглобина и миоглобина. Позднее моча

- 110. Промежуточный период. период острой почечной недостаточности, длится он с 3-4 до 8-12 дней. В это период

- 111. Клиническая картина ОПН. После некоторого улучшения самочувствия, которое наблюдается обычно на 2-3 день после травмы, состояние

- 112. Продолжает снижаться функция почек с развитием олигурии. В крови нарастает содержание остаточного азота, мочевины, креатинина, что

- 113. Промежуточный период СДС характеризуется проявлением полиорганной недостаточности. При этом чаще всего развивается патология внутренних органов, обусловленная

- 114. Поздний (восстановительный) период. Третий период - восстановительный начинается с 3-4 недели заболевания. В этот период СДС

- 115. Изменения тканей при СДР Длительное сдавливание и связанное с этим нарушение кровоснабжения, ведет к развитию гангрены

- 116. Лечение.

- 117. Первая помощь При оказании помощи необходимо помнить, что освобождение от сдавления является началом болезни. Поэтому до

- 118. Первая врачебная помощь. Пострадавшему вводят наркотические и ненаркотические анальгетики, антигистаминные препараты (димедрол, супрастин и.т. д), сердечно-сосудистые

- 119. инфузионная терапия, независимо от уровня АД, проверка и коррекция иммобилизации, введение обезболивающих и седативных средств. В

- 120. Квалифицированная помощь. · инфузионная терапия, включающая обязательно использование свежезамороженной плазмы, · низкомолекулярных декстранов / реополиглюкин/, дезинтоксикационных

- 121. Терапия в период эндогенной интоксикации без признаков острой почечной недостаточности: Инфузионная терапия в объеме не менее

- 122. . проведение экстракорпоральной детоксикации, прежде всего плазмофереза, показано всем больным, имеющим признаки интоксикации, длительность сдавления свыше

- 123. Хирургическое лечение.(Тактика зависит от состояния и степени ишемии поврежденной конечности) Различают 4 степени ишемии конечности: 1

- 124. 2 степень умеренно выраженный индуративный отек мягких тканей и их напряжение. Кожа бледная, с участками незначительного

- 125. 3 степень выраженный индуративный отек и напряжение мягких тканей. Кожные покровы цианотичны или "мраморного" вида. Кожная

- 126. 4 степень - индуративный отек умеренно выражен, однако ткани резко напряжены. Кожные покровы синюшно-багрового цвета, холодные.

- 127. Синдром позиционного сдавления. Синдром позиционного сдавления является одной из "бытовых" разновидностей синдрома длительного сдавления, однако в

- 128. Патогенез. Механизм развития СПС сложен и связен с основными этиологическими факторами: отравлением веществами наркотического действия и

- 129. Местные изменения характеризуются: 1.Нарушением циркуляции крови и лимфы, ишемией тканей, циркуляторной гипоксией, лимфостазом. 2.Нарушением тканевого метаболизма,

- 130. Общие изменения обусловлены развивающимся: 1.Расстройством функции ЦНС нейрогуморального генеза. 2.Расстройством кровообращения, гипотонией, нарушением микроциркуляции. 3.Нарушением дыхательной

- 131. Клиническая картина. 1. Острый период. Коматозное состояние, развивающееся вследствие экзогенной интоксикации (продолжительность от нескольких часов до

- 132. Отличительными особенностями СПС от синдрома длительного сдавления является: - экзотоксическое отравление и коматозное состояние в остром

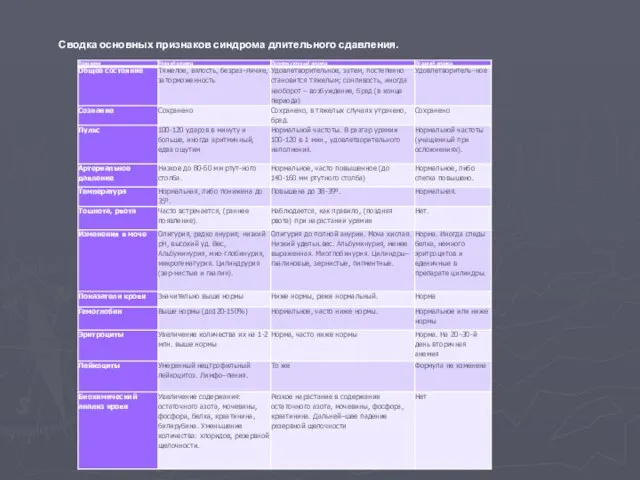

- 134. Сводка основных признаков синдрома длительного сдавления.

- 135. Изменения в поврежденной конечности

- 138. Скачать презентацию

Первый питательный крем от Anew - Ультра-Питание

Первый питательный крем от Anew - Ультра-Питание American Society Demographics

American Society Demographics  Презентация на тему Бородинская битва 4 класс

Презентация на тему Бородинская битва 4 класс Девиантное поведение

Девиантное поведение КУЛЬТУРА РОССИИ XIV — XVI ВЕКА

КУЛЬТУРА РОССИИ XIV — XVI ВЕКА Дефекты в кристаллах

Дефекты в кристаллах «Разработка Единой медицинской информационной системы на платформе 1С:Предприятие»

«Разработка Единой медицинской информационной системы на платформе 1С:Предприятие» Разработка и вывод на рынок аппарата плазменной коагуляции, на основе низкотемпературной плазмы

Разработка и вывод на рынок аппарата плазменной коагуляции, на основе низкотемпературной плазмы Презентация на тему Модест Петрович Мусоргский

Презентация на тему Модест Петрович Мусоргский Компьютерные вирусы

Компьютерные вирусы Дополнительные цвета

Дополнительные цвета Конституция Российской Федерации: государственные символы России

Конституция Российской Федерации: государственные символы России урок 15_ — копия _2_

урок 15_ — копия _2_ В землянке

В землянке Самсон

Самсон Моя наука

Моя наука Назарларыңызға әлемдегі 10 сәнді банкноттар жайлы

Назарларыңызға әлемдегі 10 сәнді банкноттар жайлы Французское искусство XVII века

Французское искусство XVII века Презентация на тему кпд тепловых двигателей 8 класс

Презентация на тему кпд тепловых двигателей 8 класс  Организационно-правовые основы деятельности первичной профсоюзной организации

Организационно-правовые основы деятельности первичной профсоюзной организации Кошки и собаки

Кошки и собаки Эффективное обшение

Эффективное обшение Права ребенка

Права ребенка Презентация на тему Природное и культурное наследие России

Презентация на тему Природное и культурное наследие России  Между парадигмами. Особенности исследования того, что еще не стало мейнстримом

Между парадигмами. Особенности исследования того, что еще не стало мейнстримом Культурология как наука

Культурология как наука Что изучает ФИЗИКА ?

Что изучает ФИЗИКА ? Звукопоглощающие материалы и конструкции

Звукопоглощающие материалы и конструкции