Устройства преобразования электрической энергии: назначение, классификация, структурные схемы. (Лекция 8)

- Главная

- Разное

- Устройства преобразования электрической энергии: назначение, классификация, структурные схемы. (Лекция 8)

Содержание

- 2. 3. По элементной базе: – трансформаторные; – конденсаторные; – дроссельные; – резисторные; – транзисторные; – тиристорные

- 3. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии не являются полными ана-логами, например, вращающихся преобразователей и поэтому требуют применения допол-нительных

- 5. – преобразованием в лучистую энергию, используемую для нагревания тел (в быту, напри-мер, СВЧ-печи). КПД преобразования в

- 6. Элементной базой выпрямителей являются полупроводниковые приборы. В том случае, ко-гда нет необходимости регулировать величину выпрямленного напряжения,

- 8. Скачать презентацию

Слайд 2

3. По элементной базе:

– трансформаторные;

– конденсаторные;

– дроссельные;

–

3. По элементной базе:

– трансформаторные;

– конденсаторные;

– дроссельные;

–

– транзисторные;

– тиристорные и т.д.;

4. По характеру регулирования энергии:

– дискретного типа (импульсные);

– непрерывные;

5. По способу формирования выходного напряжения (тока):

– регулирующие;

– модулирующие.

В зависимости от особенностей конструктивного исполнения преобразователей могут появ-ляться и другие классификационные признаки.

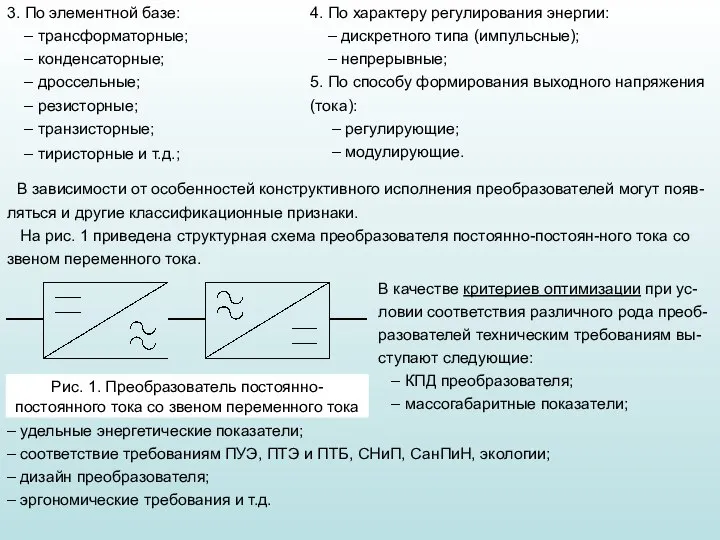

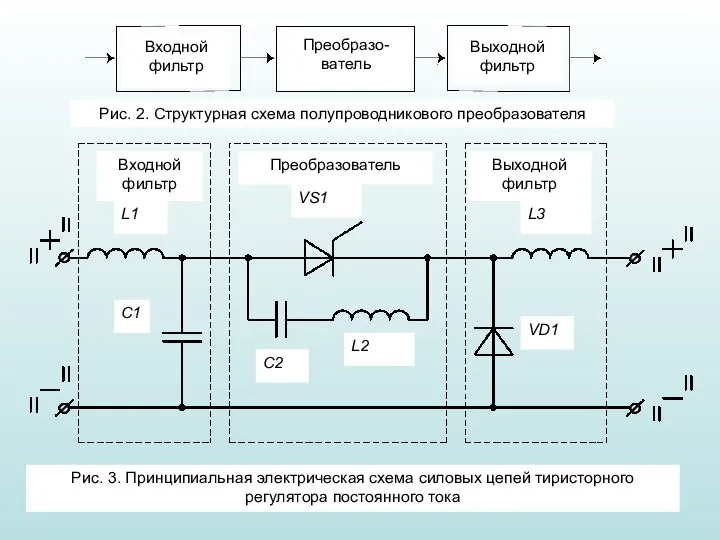

На рис. 1 приведена структурная схема преобразователя постоянно-постоян-ного тока со звеном переменного тока.

В качестве критериев оптимизации при ус-ловии соответствия различного рода преоб-разователей техническим требованиям вы-ступают следующие:

– КПД преобразователя;

– массогабаритные показатели;

– удельные энергетические показатели;

– соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП, СанПиН, экологии;

– дизайн преобразователя;

– эргономические требования и т.д.

Слайд 3

Полупроводниковые преобразователи электрической энергии не являются полными ана-логами, например, вращающихся

Полупроводниковые преобразователи электрической энергии не являются полными ана-логами, например, вращающихся

Наибольшее распространение, как по количественному составу, так и по доле в полном объёме перерабатываемой электрической энергии, получили преобразователи электричес-

кой энергии в механическую, тепловую и лучистую (электроосвещение).

Преобразование электрической энергии в механическую связано главным образом с при-

менением электромагнитных преобразователей вращающегося типа (электрических машин).

Электрические машины выполняются для работы на переменном или на постоянном токе. При этом машины переменного тока могут быть одно- и многофазными (как правило, трёх-фазными). В свою очередь трехфазные электрические машины подразделяются на синхрон-

ные и асинхронные. КПД преобразования в них достигает величины 50…95%.

Преобразование электрической энергии в тепловую производится несколькими способами:

– нагреванием резисторов (наиболее распространено в быту);

– пропусканием тока через рабочее тело (как правило, жидкое) с последующей циркуляци-ей его в контуре с теплообменниками;

Слайд 5 – преобразованием в лучистую энергию, используемую для нагревания тел (в быту,

– преобразованием в лучистую энергию, используемую для нагревания тел (в быту,

КПД преобразования в этих случаях зависит от множества внешних факторов и теорети-чески в некоторых случаях может достигать 100%.

Преобразование электрической энергии в лучистую производится несколькими способами:

– нагреванием до высоких температур нитей из тугоплавких металлов (вольфрам), находя-щихся в вакууме (обычные лампы накаливания) или в газовой среде (галогенные, ртутные);

– использованием тлеющего разряда в газонаполненных колбах (лампы люминесцентного освещения);

– пропусканием тока через полупроводниковые элементы (светодиоды).

КПД преобразования в различных устройствах колеблется от 5% (лампы накаливания) до 30…40% (люминесцентные лампы).

Выпрямители.

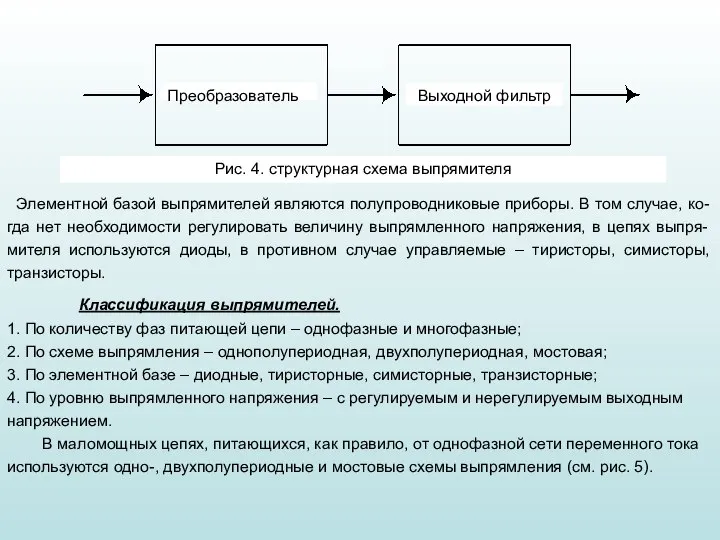

Выпрямители относятся к преобразователям переменно-постоянного тока и предназначе-ны для преобразования переменного тока в постоянный. Здесь необходимо отметить, что пе-ременный ток носит синусоидальный характер, и выпрямление его в однофазных цепях при-водит к преобразованию синусоиды в пульсирующий (положительной полуволны) ток. Потре-бители в большинстве своём не допускают питания от источника с падением тока до нуля. Поэтому в цепях выпрямителей используются устройства для сглаживания пульсаций – фильтры. Структурная схема выпрямителя приведена на рис. 4.

Слайд 6 Элементной базой выпрямителей являются полупроводниковые приборы. В том случае, ко-гда нет

Элементной базой выпрямителей являются полупроводниковые приборы. В том случае, ко-гда нет

Классификация выпрямителей. 1. По количеству фаз питающей цепи – однофазные и многофазные; 2. По схеме выпрямления – однополупериодная, двухполупериодная, мостовая; 3. По элементной базе – диодные, тиристорные, симисторные, транзисторные; 4. По уровню выпрямленного напряжения – с регулируемым и нерегулируемым выходным напряжением. В маломощных цепях, питающихся, как правило, от однофазной сети переменного тока используются одно-, двухполупериодные и мостовые схемы выпрямления (см. рис. 5).

Как заказать книги по МБА через интернет

Как заказать книги по МБА через интернет Запуск ракеты в интернет Свой бизнес в сети

Запуск ракеты в интернет Свой бизнес в сети Что происходит с веществом в воде

Что происходит с веществом в воде George Bernard Show

George Bernard Show Механизм принятия управленческих решений. Причинно-следственные связи планирования и достижения цели

Механизм принятия управленческих решений. Причинно-следственные связи планирования и достижения цели Урок №46

Урок №46 Морфемы в стране чудес! Спор частей речи

Морфемы в стране чудес! Спор частей речи Презентация (вопрос 24)

Презентация (вопрос 24) 5ab42dd5-c415-4e19-8d7c-150223086e9b

5ab42dd5-c415-4e19-8d7c-150223086e9b Презентация на тему Конвекция. Излучение (8 класс)

Презентация на тему Конвекция. Излучение (8 класс) Листья оп…дают с д…ревьев, и в воздухе прот…нулась паутина. Наступила осень. Когда веют х…лодные ветры, ветви деревьев к

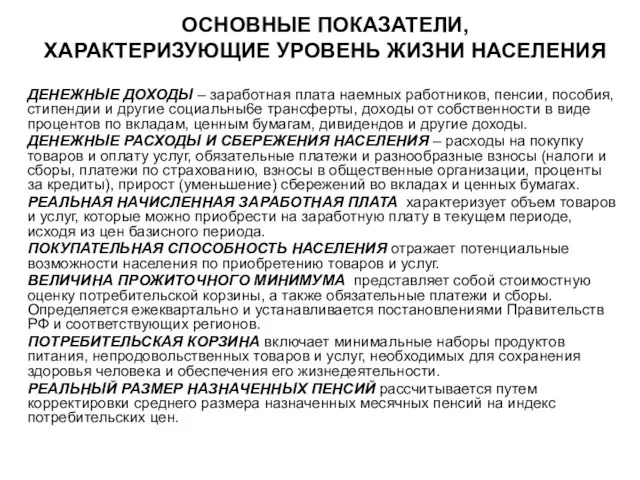

Листья оп…дают с д…ревьев, и в воздухе прот…нулась паутина. Наступила осень. Когда веют х…лодные ветры, ветви деревьев к ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ Как избежать конфликтов

Как избежать конфликтов ГМ - продукты питания: мифы и реальность

ГМ - продукты питания: мифы и реальность Основы построения телекоммуникационных систем и сетей Лекция №17 «Технико-экономический анализ» профессор Соколов Н.А.

Основы построения телекоммуникационных систем и сетей Лекция №17 «Технико-экономический анализ» профессор Соколов Н.А. Образование СССР 9 класс

Образование СССР 9 класс ФОТОКВЕСТ КОЗАЦЬКИЙ

ФОТОКВЕСТ КОЗАЦЬКИЙ Значение дидактических игр и упражнений для развития речи детей раннего возраста

Значение дидактических игр и упражнений для развития речи детей раннего возраста СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ Мезенская роспись 7 класс

Мезенская роспись 7 класс Презентация дистанционного курсапо немецкому языкуучителя немецкого языкаМалаховойАрины Владимировны

Презентация дистанционного курсапо немецкому языкуучителя немецкого языкаМалаховойАрины Владимировны Бег как вид физической культуры

Бег как вид физической культуры Химия жизни

Химия жизни Поликультурное образование. Формирование идентичности обучающихся средствами курса ОРКСЭ

Поликультурное образование. Формирование идентичности обучающихся средствами курса ОРКСЭ Законодательство РФ о безопасности в экономической сфере

Законодательство РФ о безопасности в экономической сфере Презентация на тему Планеты Солнечной системы

Презентация на тему Планеты Солнечной системы  Искусство папье-маше

Искусство папье-маше Искусство скифов

Искусство скифов