Содержание

- 2. Возбудитель — Bipolarissorokiniana (Drechslerasorokiniana, Helminthosporiumsativum), отдел Дейтеромикота. Симптомы: буреют основание стебля и влагалище первого листа у

- 3. Фузариозная корневая гниль

- 4. Возбудители — грибы рода Fusarium (F culmorum, F. avenaceum, F. oxysporum), отдел Дейтеромикота. Симптомы: на корнях

- 5. Церкоспореллезная прикорневая гниль

- 6. Поражаются всходы и взрослые растения озимой пшеницы, ржи, ячменя, редко – яровые культуры. Возбудитель сохраняется на

- 7. Факторы, способствующие развитию болезни: Теплая зима с оттепелями и дождливая прохладная весна, холодная и сырая осень.

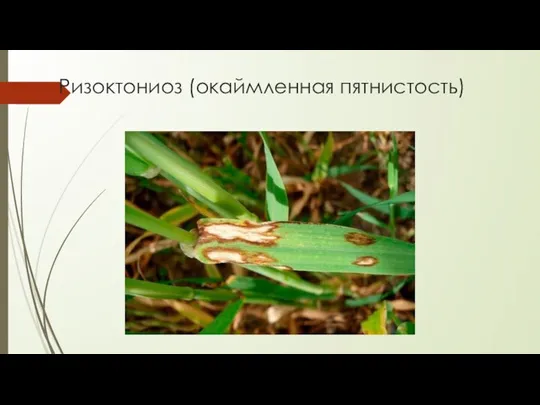

- 8. Ризоктониоз (окаймленная пятнистость)

- 9. Описание Болезнь проявляется на пшенице, ячмене, ржи, тритикале. В течение вегетации возбудитель распространяется обрывками мицелия и

- 10. Факторы, способствующие развитию болезни: Сухая жаркая погода. Загущенные посевы. Меры защиты: Использование относительно устойчивых сортов. Соблюдение

- 11. Пиренофороз

- 12. Пиренофороз — болезнь зерновых культур относительно новая, однако за последние несколько лет довольно существенно вредит посевам

- 13. Пыльная головня зерна

- 14. У пораженных растений во время колошения почти все его части, кроме стержня, превращаются в рыхлую черную

- 15. Иногда заражение может происходить и после цветения и даже в начале налива зерна — на 8-9-й

- 16. Карликовая головня пшеницы

- 17. Распространение и вредоносность болезни: Карликовая головня встречается в областях, где озимая пшеница стоит в течение долгого

- 18. Факторы, способствующие развитию болезни: Длительная сырая и холодная, а также солнечная погода поздней осенью (температура 1-5°С).

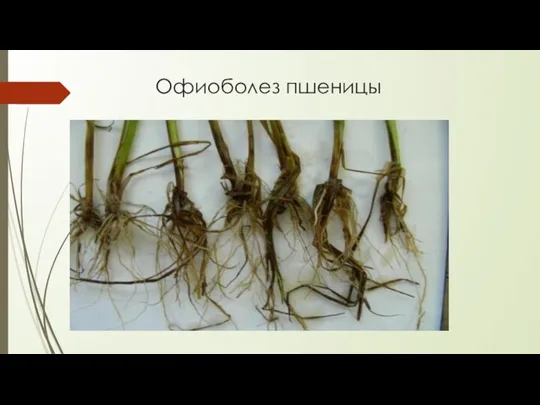

- 19. Офиоболез пшеницы

- 20. Распространение и вредоносность болезни: Офиоболез — широко распространенная болезнь корней и основания стебля у пшеницы, ячменя,

- 21. Возбудители и их биология: Офиоболез вызывается грибом Gaeumannomyces (= Opniobolus) graminis, относящимся к классу аскомицетов. Очаг

- 22. Тифулез

- 24. Скачать презентацию

Слайд 2Возбудитель — Bipolarissorokiniana (Drechslerasorokiniana, Helminthosporiumsativum), отдел Дейтеромикота.

Симптомы: буреют основание стебля и влагалище первого

Возбудитель — Bipolarissorokiniana (Drechslerasorokiniana, Helminthosporiumsativum), отдел Дейтеромикота.

Симптомы: буреют основание стебля и влагалище первого

Источники этой болезни зерновых: сохранение в виде мицелия и конидий на стерне, растительных остатках и опавшем зерне, распространение конидиями.

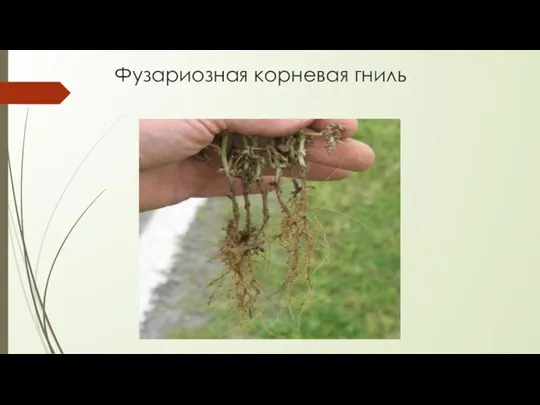

Слайд 3Фузариозная корневая гниль

Фузариозная корневая гниль

Слайд 4Возбудители — грибы рода Fusarium (F culmorum, F. avenaceum, F. oxysporum), отдел

Возбудители — грибы рода Fusarium (F culmorum, F. avenaceum, F. oxysporum), отдел

Симптомы: на корнях и узлах кущения образуются продольные темные пятна, которые впоследствии буреют, загнивают. У основания стебля наблюдается розовый налет. Листья желтеют и отмирают, также отмирают первичные и вторичные корни и подземное междоузлие. У более взрослых растений нижняя часть стебля становится бурой, наблюдается белостебельность. Источники этой болезни злаков: сохранение конидий на семенах, растительных остатках, мицелия и хламидоспор в почве; распространение конидиями.

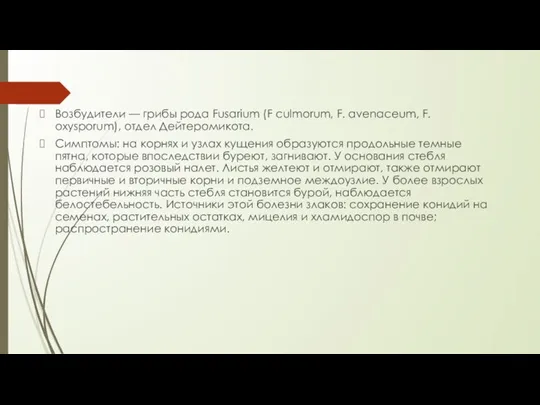

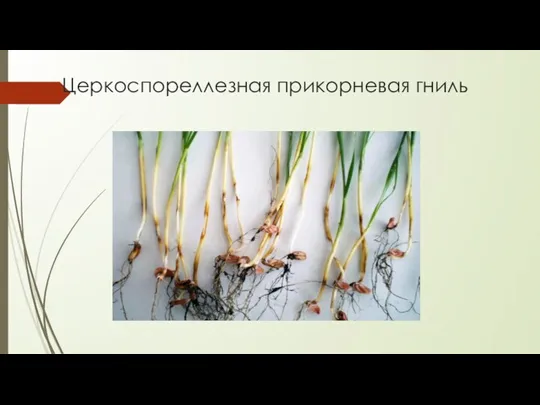

Слайд 5Церкоспореллезная прикорневая гниль

Церкоспореллезная прикорневая гниль

Слайд 6Поражаются всходы и взрослые растения озимой пшеницы, ржи, ячменя, редко – яровые

Поражаются всходы и взрослые растения озимой пшеницы, ржи, ячменя, редко – яровые

Симптомы: Болезнь проявляется в виде пятнистости на колеоптиле и основании стебля. Пятна эллиптические, 0,5- 2,5см, окаймленные размытой «шоколадной» каймой. В средней части изъязвления формируется «глазок» в виде легко счищающегося черного порошковидного налета, представляющего строму гриба – скопление толстостенных клеток, формирующихся по типу микросклероций. При сильном поражении несколько изъязвлений сливаются друг с другом, опоясывая стебель. В таких случаях «глазковые пятна» обычно не образуются, а основание соломины кажется обугленным. Пораженная ткань разрушается, стебли искривляются, надламываются, полегают. На продольном разрезе стебля, внутри соломины, обнаруживается серый пушок – мицелий возбудителя.

Слайд 7 Факторы, способствующие развитию болезни:

Теплая зима с оттепелями и дождливая прохладная весна,

Факторы, способствующие развитию болезни:

Теплая зима с оттепелями и дождливая прохладная весна,

Меры защиты :

Использование относительно устойчивых сортов.

Соблюдение севооборотов (интервал между двумя посевами озимой пшеницы должен составлять не менее 2-х лет).

Отказ от ранних сроков сева озимых, т.к. ранний сев способствует увеличению периода заражения.

Соблюдение нормы высева семян.

Внесение органических удобрений, активизирующих деятельность антагонистов.

Внесение фосфорно-калийных удобрений.

Протравливание семян.

Обработка вегетирующих растений фунгицидами.

Слайд 8Ризоктониоз (окаймленная пятнистость)

Ризоктониоз (окаймленная пятнистость)

Слайд 9Описание

Болезнь проявляется на пшенице, ячмене, ржи, тритикале. В течение вегетации возбудитель распространяется

Описание

Болезнь проявляется на пшенице, ячмене, ржи, тритикале. В течение вегетации возбудитель распространяется

Симптомы

На колеоптиле и листовых влагалищах образуются эллипсовидные светло-серые или белесые пятна (2 см и более) с четкой каймой некроза. Иногда форма пятна может быть заостренноовальной. Расположены пятна одиночно или группами. Сливаясь, они окольцовывают стебель и придают ему “мраморную” окраску. При поражении R. cerealis на обесцвеченной поверхности пятен образуются мелкие склероции коричневого цвета, иногда в виде темной, легко соскабливающейся коросты, и в этот период болезнь можно принять за церкоспореллез. Склероции R. solani значительно крупнее, темно-коричневые, часто сросшиеся, образуются на поверхности пятен за листовым влагалищем и оберткой стебля. При сильном поражении гриб Возбудители – Rhizoctonia проникает внутрь стебля и может стать причиной полегания растений. cerealis, R. solaniТелеоморфа – Ceratobasidiumcereale, Thanatephoruscucumeris

Слайд 10Факторы, способствующие развитию болезни:

Сухая жаркая погода.

Загущенные посевы.

Меры защиты:

Использование относительно устойчивых сортов.

Соблюдение севооборота.

Лущение

Факторы, способствующие развитию болезни:

Сухая жаркая погода.

Загущенные посевы.

Меры защиты:

Использование относительно устойчивых сортов.

Соблюдение севооборота.

Лущение

Внесение органических и фосфорно-калийных удобрений.

Сроки посева: яровые – в оптимально ранние сроки; озимые – в оптимально поздние.

Известкование кислых почв.

Слайд 11Пиренофороз

Пиренофороз

Слайд 12Пиренофороз — болезнь зерновых культур относительно новая, однако за последние несколько лет

Пиренофороз — болезнь зерновых культур относительно новая, однако за последние несколько лет

Доля семенной инфекции пиренофороза весьма невелика. В Украине были проведены исследования, когда с поля, которое было массово заражено пиренофорозом, собрали семена и определили, что уровень его заражения болезнью составил 22%. Поэтому этто инфекционный источник имеет место, но не бывает мощным. Также эта болезнь получила новый токсин в седьмой и восьмой расах, которые пришли из Сирии, Турции и Азербайджана. Также новые расы инфекции уже зарегистрированы в Чехии, Нидерландах и странах Балтии. Относительно ее контроля — несколько рекомендаций. Эта болезнь зерновых культур «привязана» к минимальной обработке почвы, при которой на поле остаются неминерализованные растительные остатки.

Споры пиренофоры способны разлетаться на очень большие расстояния. По данным балтийских и нидерландских исследователей, развитие болезни в их условиях начинается с фазы ВВСН 31-32 (в Украине, в частности в Одесской области — это фазы ВВСН 27-28 при наличии неминерализованных растительных остатков). В случае заражения семян помните, что д. в. Тебуконазол, которое содержится в семенных протравителей, не контролирует ее!

Слайд 13Пыльная головня зерна

Пыльная головня зерна

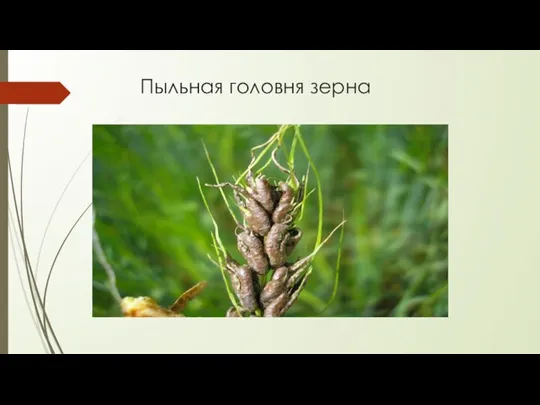

Слайд 14У пораженных растений во время колошения почти все его части, кроме стержня,

У пораженных растений во время колошения почти все его части, кроме стержня,

Возбудитель болезни — базидиальный гриб UstilagotriticiJens. Его телиоспоры мелкие, шаровидные, эллиптические, реже угловатые или продолговатое, 3,6-8,1 мкм (в среднем 4,5 мкм) в диаметре, с оливково-коричневой оболочкой, густо покрытой маленькими щетинками (в массе черные с беловатым оттенком). Заражаются растения пшеницы во время цветения. Попадая на рыльце цветка, телиоспоры прорастают и образуют диплоидные гифы, которые достигают завязи и проникают в зародыш зерна, заполняя все его части, кроме корешка.

Слайд 15Иногда заражение может происходить и после цветения и даже в начале налива

Иногда заражение может происходить и после цветения и даже в начале налива

В зерне жизнеспособность гриба сохраняется более трех лет. При прорастании зерна гифы гриба переходят в активное состояние и поражают проростки. Затем грибница диффузно распространяется по стеблю, а иногда проникает в молодые листья.

В период формирования колоса грибница сильно разрастается и утолщается. Затем стенки клеток гиф становятся студенистыми, и почти вся грибница превращается в бесформенную массу. В ней делением дифференцируется множество телиоспор, патогенность которых обычно сохраняется в течение всего периода цветения пшеницы.

Болезнь очень вредоносна. У больных растений, как правило, наблюдается пустозерность или же в лучшем случае масса их зерен на 30-40% меньше, чем у здоровых. Нередко бывают и так называемые скрытые потери: некоторым растениям удается сформировать урожай, но его количество и качество резко снижаются.

Слайд 16Карликовая головня пшеницы

Карликовая головня пшеницы

Слайд 17 Распространение и вредоносность болезни:

Карликовая головня встречается в областях, где озимая пшеница

Распространение и вредоносность болезни:

Карликовая головня встречается в областях, где озимая пшеница

Развитие болезни:

Признаки карликовой головни отличаются от признаков пыльной (мокрой) головни пшеницы лишь укороченной высотой стебля (на 1/4-1/2 натуральной величины, см. рис.).

Возбудитель и его биология:

Карликовая головня вызывается грибом Tilletiacontraversa, который относится к базидиомицетам. Как возбудитель, сохраняющийся в почве, он поражает молодые растения пшеницы с появлением всходов (заражение проростков). Мицелии проникает в колосья и в дальнейшем вызывает головню колоса. При сборе урожая спелые мешочки головни разрываются и поражают семена и почву. Наилучшими условиями для прорастания спор, заражения всходов и роста гриба являются температуры 1-5°С, т.е. немного ниже температур, оптимальных для развития пыльной (мокрой) головни.

Слайд 18 Факторы, способствующие развитию болезни:

Длительная сырая и холодная, а также солнечная погода

Факторы, способствующие развитию болезни:

Длительная сырая и холодная, а также солнечная погода

Меры борьбы:

правильное чередование культур, так как споры могут сохраняться в почве в течение четырех лет,

обработка семян, хотя не всегда достигается стопроцентный эффект.

Слайд 19Офиоболез пшеницы

Офиоболез пшеницы

Слайд 20 Распространение и вредоносность болезни:

Офиоболез — широко распространенная болезнь корней и основания

Распространение и вредоносность болезни:

Офиоболез — широко распространенная болезнь корней и основания

Развитие болезни:

Небольшие участки поражения главным образом темно-коричневого цвета постепенно чернеют и переходят на корни и основание злакового побега. Корневая система разрушается в зависимости от степени поражения. Ее преждевременное разрушение препятствует поступлению в растения влаги и питательных веществ. В частности, после цветения это приводит к белоколосице. Как правило, поражаются отдельные растения или возникают очаги поражения нескольких растении. Растения, подверженные белоколосице, в результате данной болезни легко вытаскиваются из земли, в отличие от растений с симптомом белоколосицы в результате корневой гнили.

Слайд 21 Возбудители и их биология:

Офиоболез вызывается грибом Gaeumannomyces (= Opniobolus) graminis, относящимся к

Возбудители и их биология:

Офиоболез вызывается грибом Gaeumannomyces (= Opniobolus) graminis, относящимся к

Факторы, способствующие развитию болезни:

большая доля зерновых в севообороте (монокультура),

неблагоприятная структура почвы.

Меры борьбы:

Основная мера борьбы с этими заболеваниями — правильный севооборот. На местах, подверженных опасности заражения, доля зерновых не должна превышать 60%.

Слайд 22Тифулез

Тифулез

Презентация на тему СТЕБЕЛЬ

Презентация на тему СТЕБЕЛЬ  Определение окаменелостей животных

Определение окаменелостей животных Вельвичия удивительная

Вельвичия удивительная Закономерность наследственных признаков

Закономерность наследственных признаков Обмен углеводов. Глюконеогенез. Регуляция углеводного обмена

Обмен углеводов. Глюконеогенез. Регуляция углеводного обмена Общая физиология сенсорных систем. Слуховой анализатор

Общая физиология сенсорных систем. Слуховой анализатор Синдром верхнего мотонейрона. Спастичность: терминология, этиология, патогенез

Синдром верхнего мотонейрона. Спастичность: терминология, этиология, патогенез Вторичные половые признаки. Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость

Вторичные половые признаки. Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость Мхи

Мхи 2Тканини людини

2Тканини людини Презентация о здоровом питании (2) (1)

Презентация о здоровом питании (2) (1) Спинной мозг. Функции и их характеристика

Спинной мозг. Функции и их характеристика Настой крапивы для подкормки растений

Настой крапивы для подкормки растений Строение и функции цитоплазматической мембраны

Строение и функции цитоплазматической мембраны Энергетический обмен и питание

Энергетический обмен и питание Пищеварение в ротовой полости и в желудке

Пищеварение в ротовой полости и в желудке Структура и динамика популяции

Структура и динамика популяции Внешнее строение моллюсков

Внешнее строение моллюсков Презентация на тему Передвижение организмов в водной среде

Презентация на тему Передвижение организмов в водной среде  Сенсорные системы организма животных

Сенсорные системы организма животных Презентация на тему Биология - наука о жизни

Презентация на тему Биология - наука о жизни  Что такое природа

Что такое природа Bölüp çykarys sistemasy

Bölüp çykarys sistemasy Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Презентация на тему Ч. Дарвин и происхождение видов

Презентация на тему Ч. Дарвин и происхождение видов  Животные Австралии. Кенгугу

Животные Австралии. Кенгугу Показатели обилия унитарных организмов

Показатели обилия унитарных организмов Уголок природы - осень

Уголок природы - осень