Содержание

- 2. Биогенетический закон. Закон Геккеля и Мюллера 1«Онтогенез, или индивидуальное развитие организмов, есть краткое и быстрое повторение

- 3. Онтогенез Независимо от способа размножения, начало новому животному или растительному организму дает одно или несколько клеток,

- 4. Весь процесс онтогенеза состоит из двух периодов: 1эмбрионального 2постэмбрионального Онтогенез Эмбриональное Развитие от зиготы до рождения

- 5. Эмбриональный период 1 стадия - дробление - от зиготы до морулы 2 стадия - бластуляция -

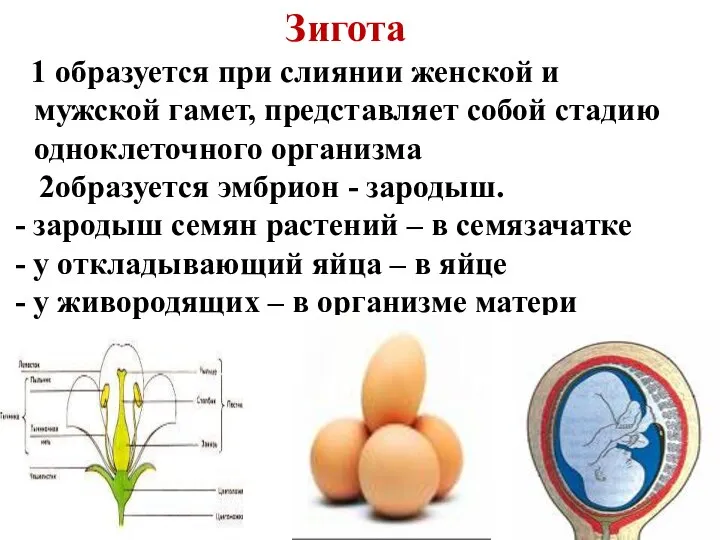

- 6. Зигота 1 образуется при слиянии женской и мужской гамет, представляет собой стадию одноклеточного организма 2образуется эмбрион

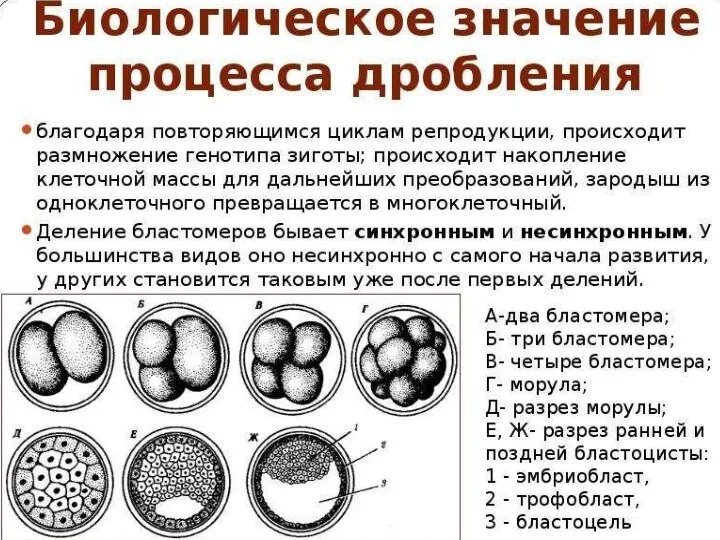

- 7. ДРОБЛЕНИЕ 1После оплодотворения зигота начинает делиться. 2Дроблением называют ряд последовательных меридиальных митотических делений зиготы, в результате

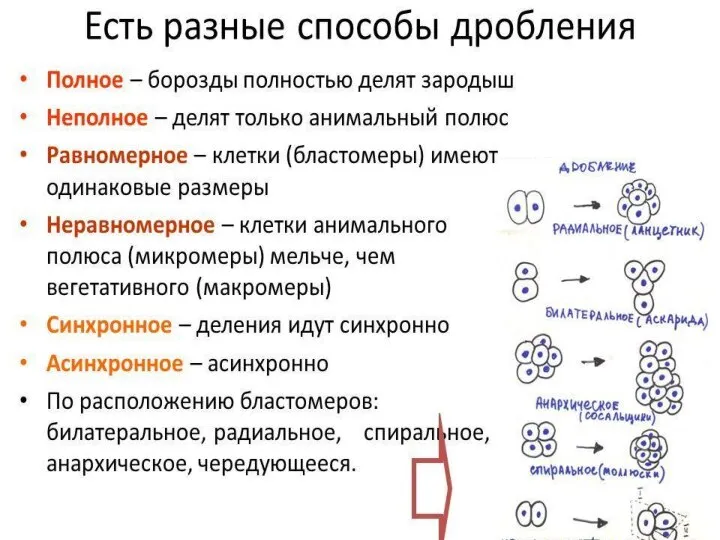

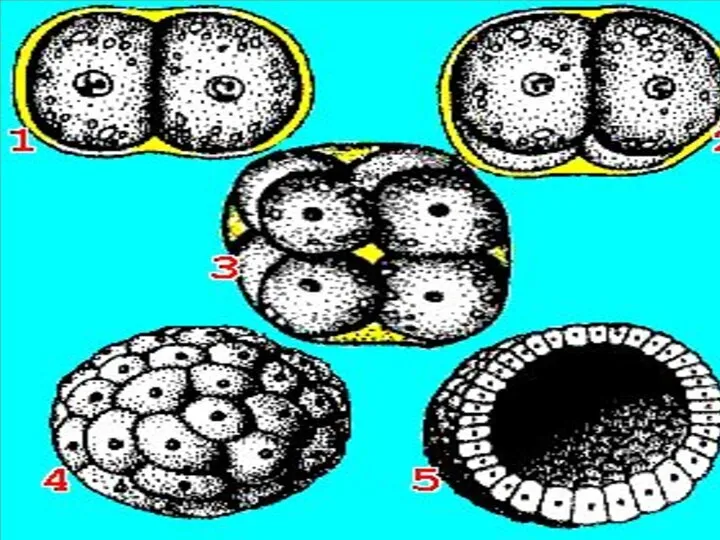

- 8. Типы дробления яйца Тип дробления зависит от количества желтка и его расположения в яйце. полное равномерное

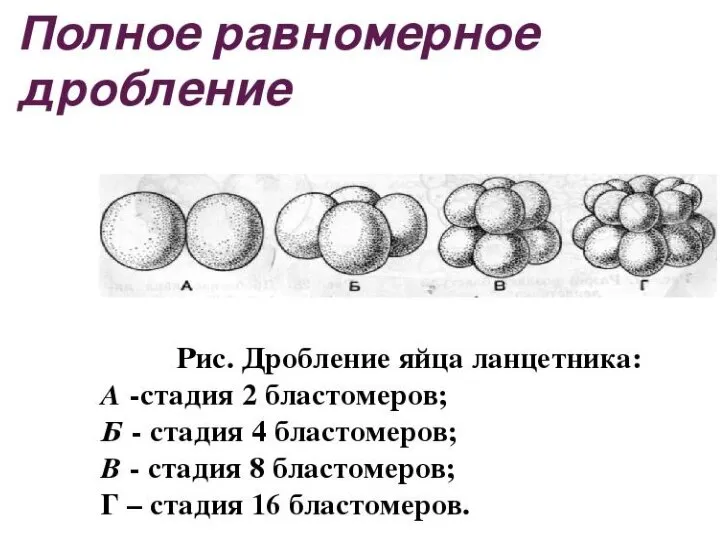

- 10. Полное равномерное дробление Происходит, если желтка мало и он равномерно распределен в цитоплазме. Бластомеры одинаковы по

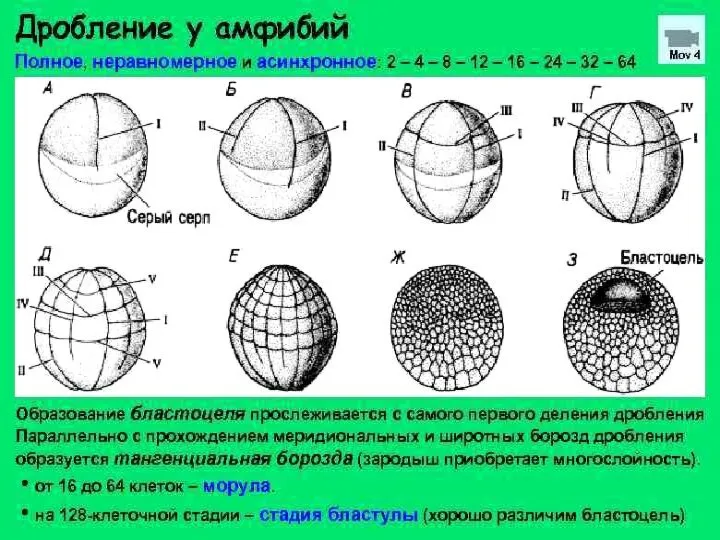

- 12. Полное неравномерное Дробление происходит, если желток распределен неравномерно. Яйцо дробится целиком, но бластомеры разной величины: те,

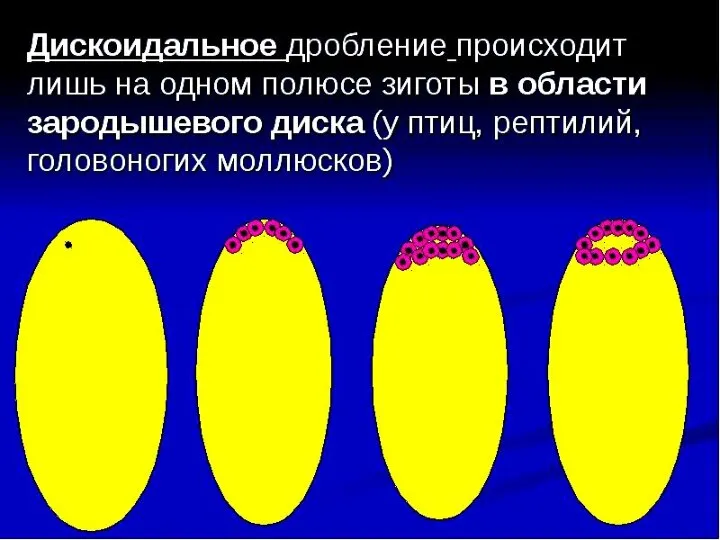

- 14. Неполное дискоидальное дробление Происходит, если желтка в яйцах настолько много, что борозды дробления не могут разделить

- 16. Неполное поверхностное дробление Происходит, если в глубине желтка первые синхронные ядерные деления не сопровождаются образованием межклеточных

- 20. Морула Клетки зародыша - бластомеры! Затем происходит экваториальное деление - стадия восьмиклеточного зародыша. Рост клеток не

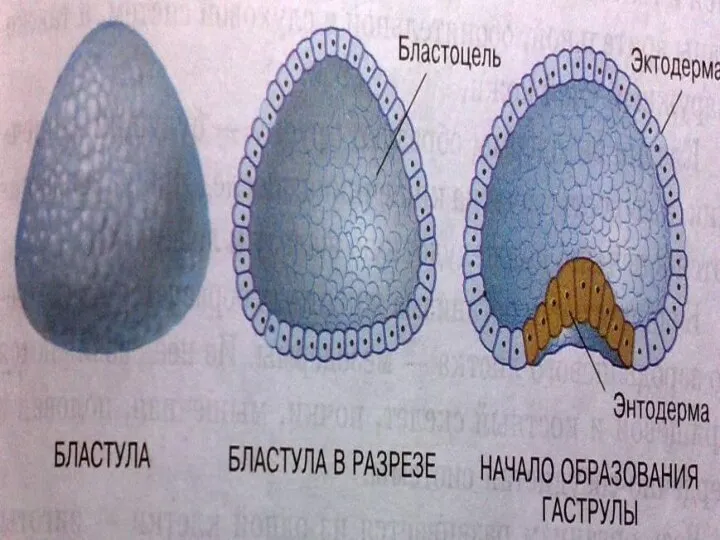

- 21. Дробление завершается образованием бластулы – стадии, на которой у зародыша появляется первичная полость тела - бластоцель.

- 22. Гаструляция Для гаструляции характерны интенсивные перемещения отдельных клеток и клеточных масс-впячивание Деление клеток при гаструляции отсутствует.

- 25. Гаструляция Различают несколько способов образования двухслойного зародыша. Например: Инвагинация. Образуется двухслойный мешок, наружная стенка которого является

- 26. Первичноротые и вторичноротые У представителей разных групп животных судьба бластопора различна. 1 У первичноротых он превращается

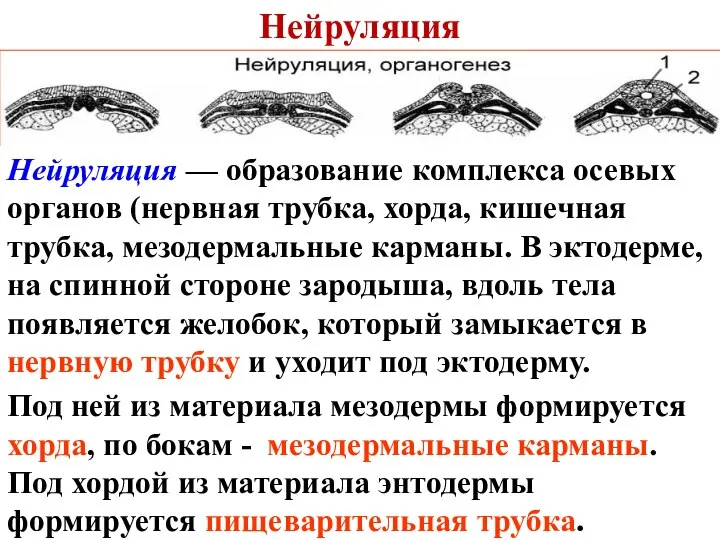

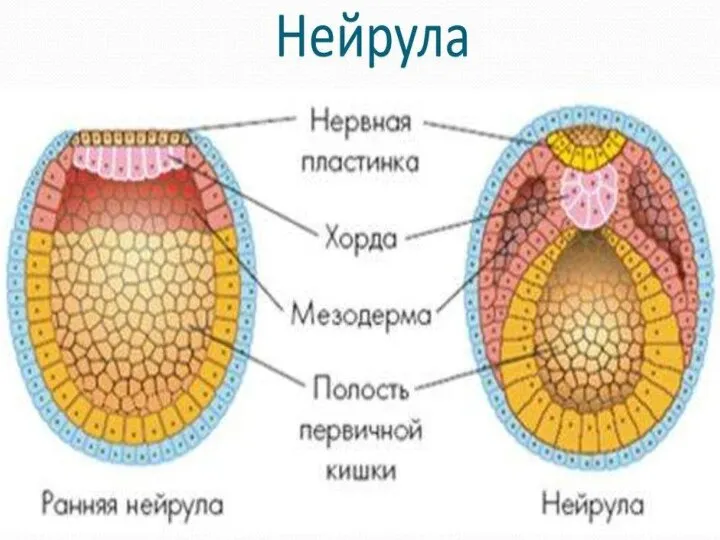

- 27. Нейруляция Нейруляция — образование комплекса осевых органов (нервная трубка, хорда, кишечная трубка, мезодермальные карманы. В эктодерме,

- 28. Деление клеток и их перемещение продолжается и на следующей стадии, называемой нейрулой. Главная особенность этой стадии

- 30. Нейруляция Из эктодермы развиваются : 1нервная трубка 2эпидермис и его производные -перо, волосы, ногти, когти, кожные

- 31. Нейруляция Из энтодермы развиваются: 1эпителий кишечника и желудка, 2клетки печени, 3секретирующие клетки поджелудочной, кишечных и желудочных

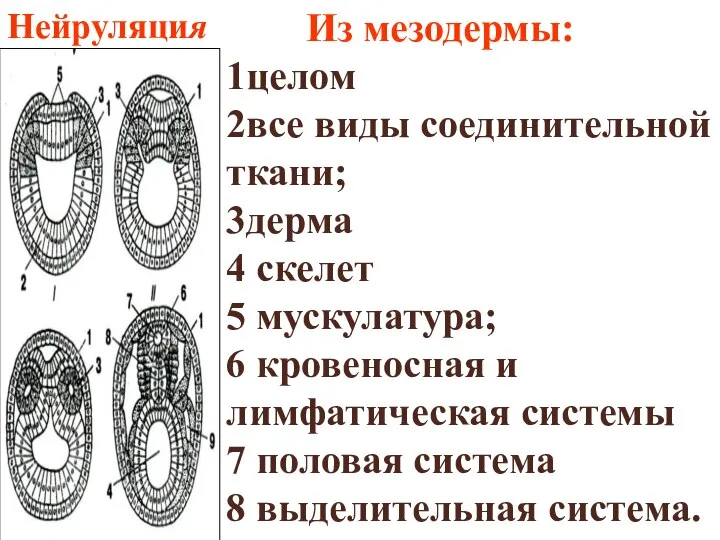

- 32. Нейруляция Из мезодермы: 1целом 2все виды соединительной ткани; 3дерма 4 скелет 5 мускулатура; 6 кровеносная и

- 33. Некоторые органы могут иметь смешанное происхождение Они образованы при участии сразу несколько зародышевых листков. Например, мускулатура

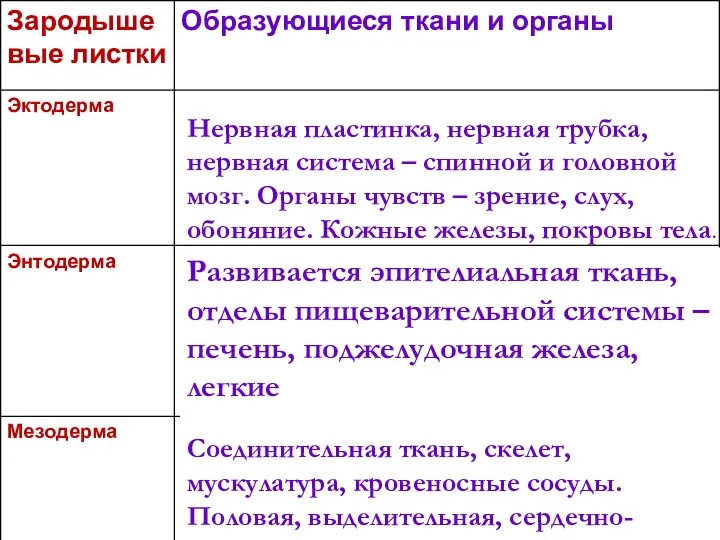

- 34. о Нервная пластинка, нервная трубка, нервная система – спинной и головной мозг. Органы чувств – зрение,

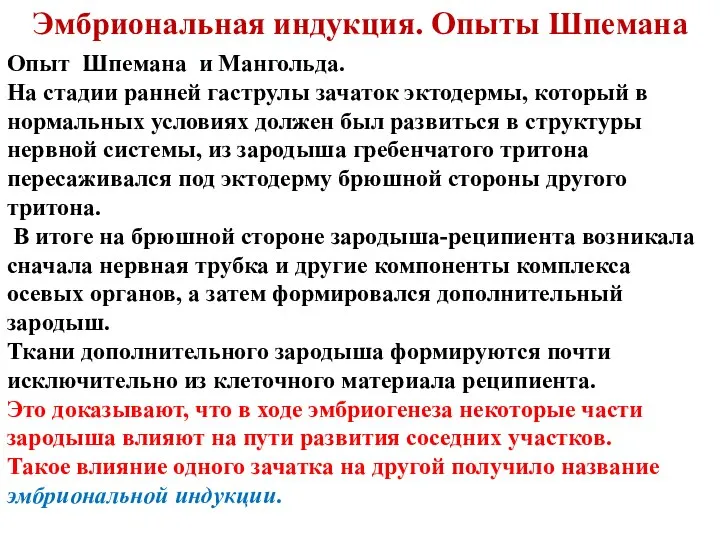

- 35. Эмбриональная индукция. Опыты Шпемана Опыт Шпемана и Мангольда. На стадии ранней гаструлы зачаток эктодермы, который в

- 36. Эмбриональная индукция. Опыты Шпемана

- 38. ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ

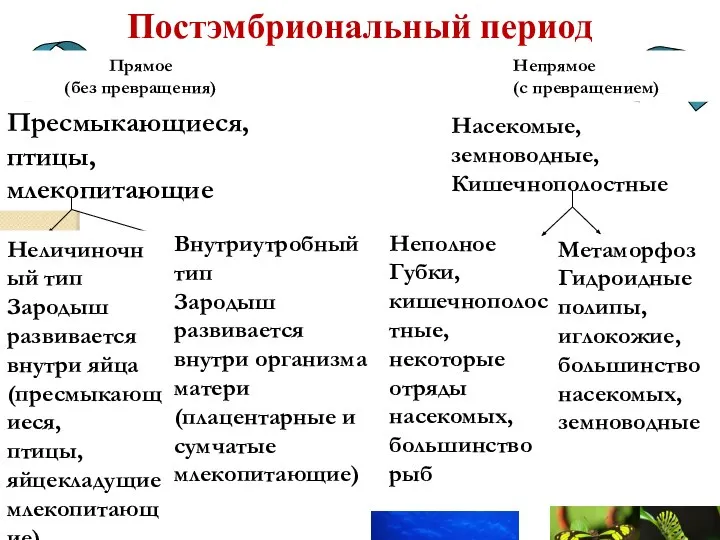

- 39. Постэмбриональный период Прямое (без превращения) Непрямое (с превращением) Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие Неличиночный тип Зародыш развивается внутри

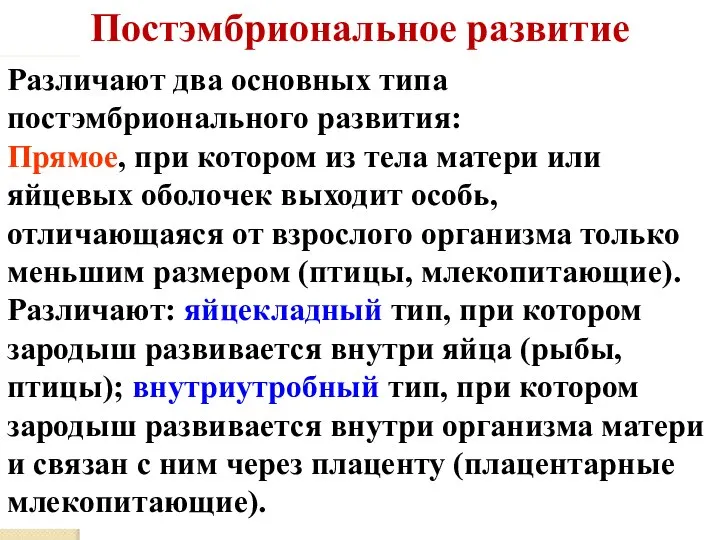

- 40. Постэмбриональное развитие Различают два основных типа постэмбрионального развития: Прямое, при котором из тела матери или яйцевых

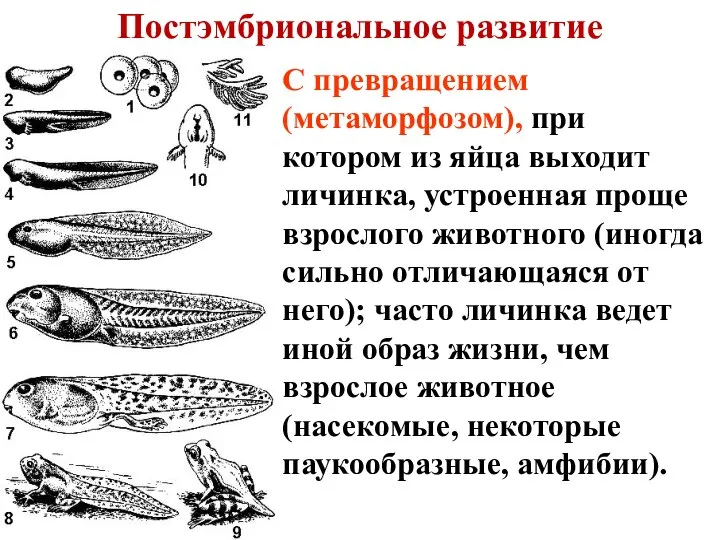

- 42. Постэмбриональное развитие С превращением (метаморфозом), при котором из яйца выходит личинка, устроенная проще взрослого животного (иногда

- 44. Нимфа и личинка Нимфа - молодая особь, сходная по строению с родительской особью, но отличающаяся более

- 46. Скачать презентацию

ЗАТ АЛМАСУ11

ЗАТ АЛМАСУ11 Голосеменные

Голосеменные Ферменты. Местонахождение ферментов в организме

Ферменты. Местонахождение ферментов в организме Какими особенностями обладают обитатели глубоких вод

Какими особенностями обладают обитатели глубоких вод Вірусні захворювання рослин

Вірусні захворювання рослин Доказательства эволюции живой природы

Доказательства эволюции живой природы Блокнот путешественника

Блокнот путешественника Аквариумные рыбки

Аквариумные рыбки Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких Презентация на тему Перелетные птицы

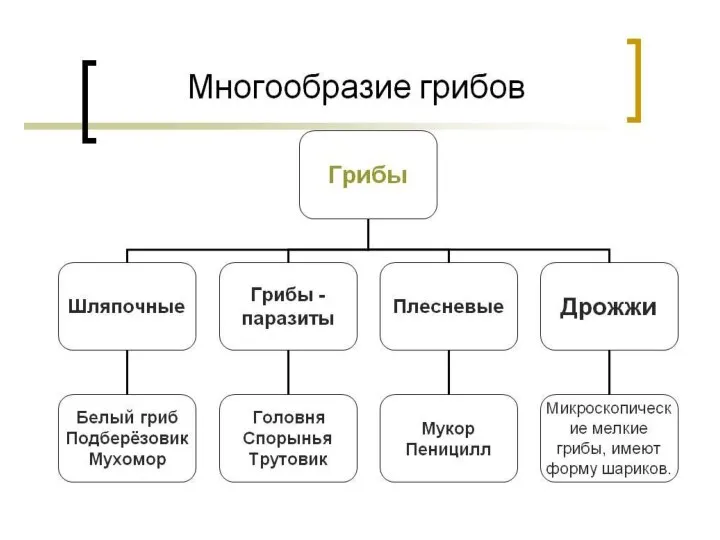

Презентация на тему Перелетные птицы  Многообразие грибов

Многообразие грибов Знания о живой природе в Средние века

Знания о живой природе в Средние века Интерактивная игра Чей малыш ? Дикие животные

Интерактивная игра Чей малыш ? Дикие животные Вебинар. В здоровом теле - здоровый сон

Вебинар. В здоровом теле - здоровый сон Культивирование клеток. Получение суспензионной культуры

Культивирование клеток. Получение суспензионной культуры Презентация на тему Животные, истребленные человеком

Презентация на тему Животные, истребленные человеком  Неполное доминирование у растений и животных

Неполное доминирование у растений и животных Структурные единицы организма человека

Структурные единицы организма человека Презентация на тему Глаз как орган зрения и оптическая система

Презентация на тему Глаз как орган зрения и оптическая система  Голосеменные хвойные растения

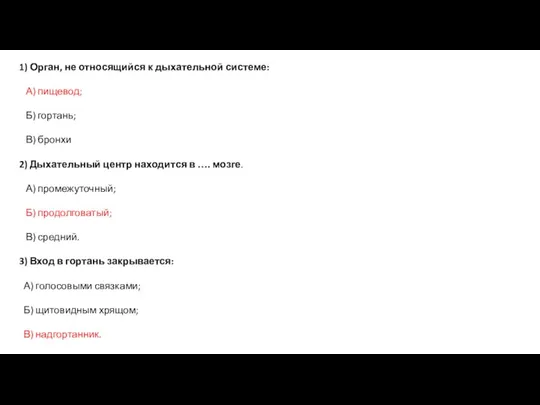

Голосеменные хвойные растения Дыхательная система. Опрос

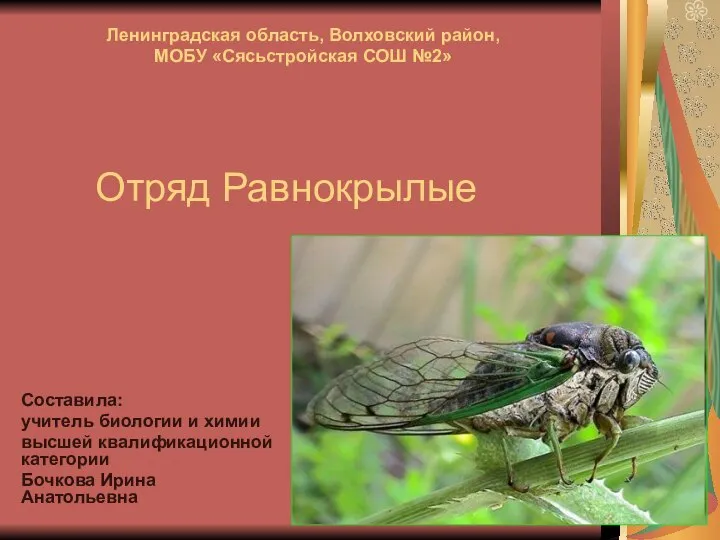

Дыхательная система. Опрос Отряд Равнокрылые

Отряд Равнокрылые Оның биология бойынша ойыны

Оның биология бойынша ойыны Растения эпифиты

Растения эпифиты Приспособленность организмов к действию факторов окружающей среды

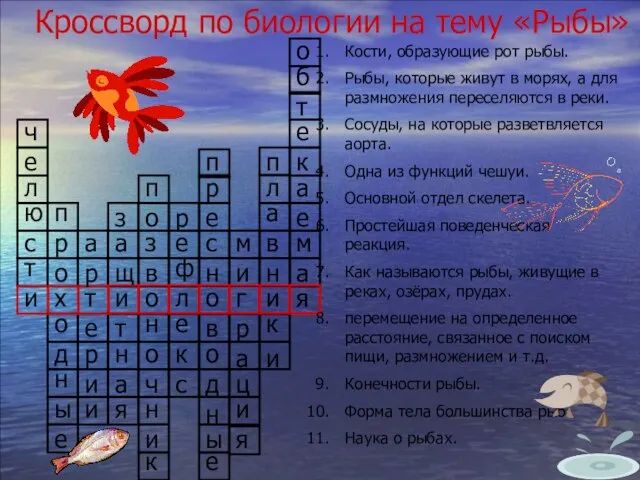

Приспособленность организмов к действию факторов окружающей среды Презентация на тему Кроссворд на тему Рыбы

Презентация на тему Кроссворд на тему Рыбы  Белок кинезин

Белок кинезин Птицы зимой. Чижи

Птицы зимой. Чижи