Содержание

- 2. Соляная кислота создает в полости желудка оптимальную для действия пепсина сильнокислую среду (рН 1-2). Соляная кислота

- 3. 7) Белковые фракции. Лабораторная диагностика. Значение. Одним из основных компонентов крови является белок, который состоит из

- 4. 8) Белки острой фазы. Значение. Это группа белков плазмы, содержание которых увеличивается в ответ на повреждение

- 5. 9) Образование и виды гемоглобина. Гемоглобин – железосодержащий белок. Виды: Оксигемоглобин (связанный с молекулами кислорода), Карбоксигемоглобин

- 6. 10) Классификация и свойства ферментов. Значение. Ферменты – белковые молекулы, ускоряющие химические реакции в организме. Классификация:

- 7. 11) Энзимопатии. Виды. Характеристика. Энзимопатия – заболевание, в основе которого лежат генетические и другие изменения активности

- 8. 12) Железы внутренней секреции. Гормоны. Железы внутренней секреции – железы, основной функцией которых является образование в

- 9. 13) Углеводы. Классификация. Функции. Обмен в организме Углеводы - органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько

- 10. Обмен углеводов в организме человека и высших животных складывается из нескольких процессов: Гидролиз (расщепление) в желудочно-кишечном

- 11. ↓ Переваривание углеводов в тонком кишечнике ↓ Секрет поджелудочной железы, как и слюна, содержит большое количество

- 12. 14) Нарушения углеводного обмена. Диагностика сахарного диабета. Гипогликемия – состояние организма, которое характеризуется падением глюкозного уровня

- 13. 15) Липиды. Классификация. Функции. Обмен в организме. Липиды – обширная группа природных органических соединений, включающая жиры

- 14. Липидный обмен: Расщепление, переваривание и всасывание липидов в пищеварительном тракте, поступающих вместе с пищей. Транспорт жиров

- 15. 16) Нарушения липидного обмена. Диагностика. Ожирение – избыточное (патологическое) накопление жира в организме в виде триглицеридов.

- 16. Гипехолестеринемия – патологическое состояние, при котором наблюдается аномальное повышение уровня холестерина в крови. Диагностика гиперхолестеринемии: Липидограмма

- 17. 17) Буферные системы крови. Буферные системы крови – физиологические системы и механизмы, обеспечивающие заданные параметры кислотно-основного

- 18. 18) Микроэлементы. Микроэлементы – химические элементы, входящие в состав организмов в малых количествах и необходимые для

- 19. Регуляция водно-солевого обмена: Осуществляется нейрогуморальным путем, в частности, различными отделами центральной нервной системы: корой больших полушарий,

- 20. 19) Обмен железа в организме. Общее содержание железа в организме человека составляет в среднем 4-5г. однако

- 21. 20) Реакция среды. Ацидоз и Алкалоз. Реакция среды – степень ее щелочности или кислотности, оказывает большое

- 22. 21) Механизмы регуляции кислотно-основного состояния. Главной системой регуляции рН плазмы является бикарбонатный буфер, а цельной крови

- 23. 22) Пигментный обмен. Изменения пигментного обмена при желтухах. При физиологических условиях концентрация билирубина в плазме составляет

- 24. 23) Гепатит Гепатит – воспалительные заболевания печени, как правило вирусного происхождения. По характеру течения различают острые

- 25. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов: Гепатит А ↓ 1. Лабораторная диагностика основывается либо на выявлении самого возбудителя,

- 26. Гепатит С ↓ 1. Лабораторная диагностика основана на определении антител к вирусу Гепатита С методами ИФА

- 27. 24) Гемостаз. Гемостаз – биологическая система в организме, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови,

- 28. 25) Факторы свёртывания крови. Факторы свёртывания крови – группа веществ, содержащихся в плазме крови и тромбоцитах

- 29. 26) Фибринолиз. Фибринолиз – процесс растворения тромбов и сгустков крови, неотъемлемая часть системы гемостаза, всегда сопровождающая

- 30. 27) Коагулопатия. Коагулопатия — совокупность негативных процессов, характеризующаяся нарушениями механизмов свертываемости крови. Заболевание проявляется опасными длительными

- 31. 2. Приобретённые коагулопатии: ДВС-синдром – расстройство гемостаза, связанное с гиперстимуляцией и дефицитом резервов свертывающей системы крови,

- 32. 29) Инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием

- 33. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда: Общий анализ крови. Лейкоцитоз. Повышение СОЭ. 30) Панкреатит. Панкреатит – воспалительное заболевание

- 34. 31) ВИЧ инфекция. Медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Вирус поражает клетки иммунной системы. Патогенез:

- 36. Скачать презентацию

Тип Иглокожие 7 класс Учитель: Типикина Т.И.

Тип Иглокожие 7 класс Учитель: Типикина Т.И. Презентация на тему Растительная клетка

Презентация на тему Растительная клетка  Броненосец. 1 класс

Броненосец. 1 класс Таблицы по зоологии (часть 4)

Таблицы по зоологии (часть 4) Многощетинковые черви

Многощетинковые черви Клеточная теория

Клеточная теория Класс Птицы

Класс Птицы Ненаследственная изменчивость

Ненаследственная изменчивость Хвойные деревья

Хвойные деревья Строение сердца

Строение сердца Потенциальные возможности размножения организмов

Потенциальные возможности размножения организмов Класс Сосальщики (Trematoda)

Класс Сосальщики (Trematoda) Корень. Биологический диктант

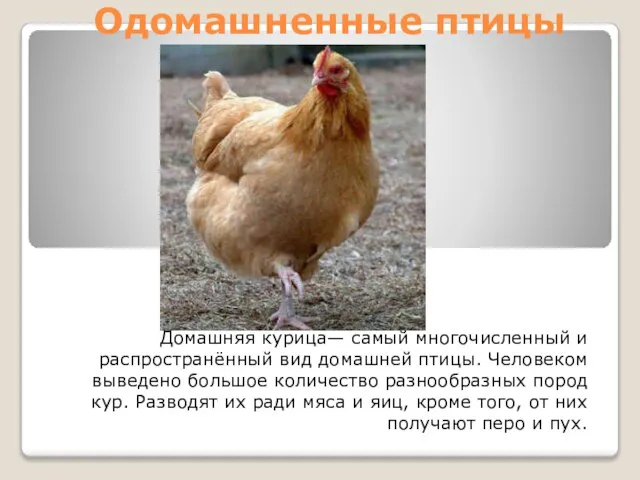

Корень. Биологический диктант Презентация на тему Одомашненные птицы

Презентация на тему Одомашненные птицы  Вид. Критерии вида (1)

Вид. Критерии вида (1) Мышцы живота

Мышцы живота Сенсорные системы организма животных

Сенсорные системы организма животных Фенологические наблюдения за природой

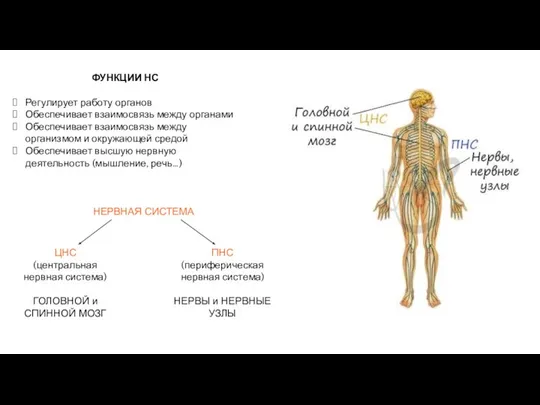

Фенологические наблюдения за природой НС №1

НС №1 Семейства Двудольных растений. Проверь себя

Семейства Двудольных растений. Проверь себя Зеленая аптека Донбасса. Угадай растение. Викторина

Зеленая аптека Донбасса. Угадай растение. Викторина Берегите тигра!

Берегите тигра! Кто такие насекомые (1 класс)

Кто такие насекомые (1 класс) Клебсиеллалар. Морфологиясы

Клебсиеллалар. Морфологиясы Дети капитана Гранта. Животные и растения по книге Жюль Верна

Дети капитана Гранта. Животные и растения по книге Жюль Верна Двудольные. Пряные и ароматические растения

Двудольные. Пряные и ароматические растения Черепные нервы

Черепные нервы Видоизменения стеблей

Видоизменения стеблей