Слайд 2Учебные вопросы

1. Научное познание: уровни и формы.

2. Наука, её структура,

функции и проблема классификации.

3. Методы научного познания.

4. Научная революция, её сущность и этапы развития.

5. Вненаучное познание, его сущность и виды.

Слайд 3Вопрос 1.

Научное познание: уровни и формы.

Слайд 4Научное познание возникает на основе обыденного (единство чувственного и рационального) и практического

познания и имеет ряд специфических черт:

- объективно, то есть не зависимо от воли и сознания человека;

- обоснованно и доказано;

- системно, то есть представляет собой сложную систему взаимосвязанных и выводных знаний;

- наука имеет свой специфический язык, категориальный аппарат;

- специфическую аппаратуру и инструменты познания;

- свою собственную специфическую методологию.

Слайд 5Научное познание имеет сложную структуру, включает в себя 2 уровня:

1) Эмпирический;

2) Теоретический.

Слайд 6Основные формы эмпирического уровня познания:

- факт – любое событие, произошедшее в природной

или социальной действительности;

- эмпирическая закономерность – устойчивая, повторяющаяся связь явлений.

Слайд 7Основными формами теоретического уровня познания являются:

1) Проблема - это вопрос, который нужно

решить.

2) Гипотеза - это предсказание о каких-либо явлениях в действительности (природе или обществе).

3) Теория - система подтвержденных знаний или доказанная гипотеза.

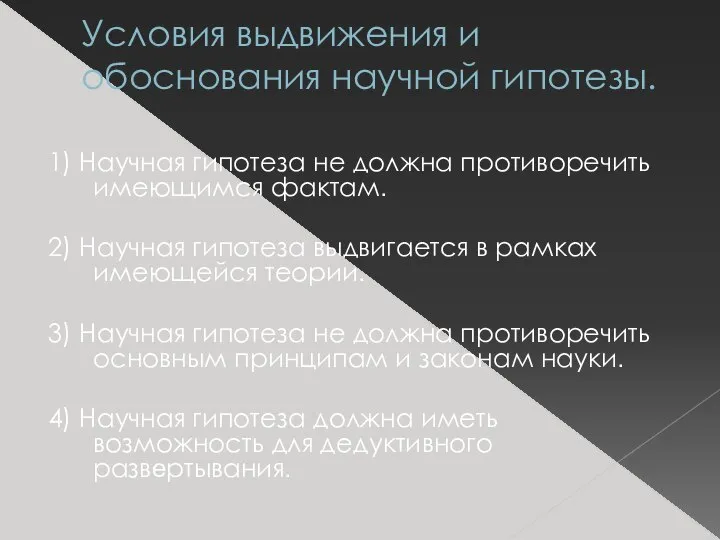

Слайд 8Условия выдвижения и обоснования научной гипотезы.

1) Научная гипотеза не должна противоречить имеющимся

фактам.

2) Научная гипотеза выдвигается в рамках имеющейся теории.

3) Научная гипотеза не должна противоречить основным принципам и законам науки.

4) Научная гипотеза должна иметь возможность для дедуктивного развертывания.

Слайд 9Вопрос 2.

Наука, её структура, функции и проблема классификации.

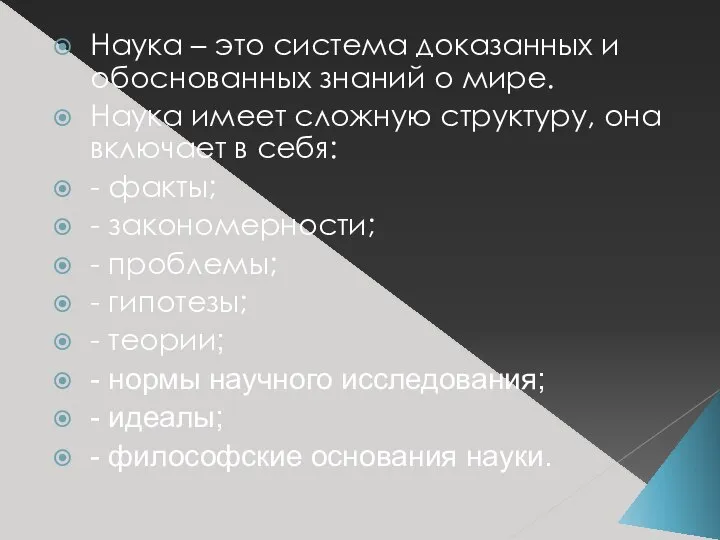

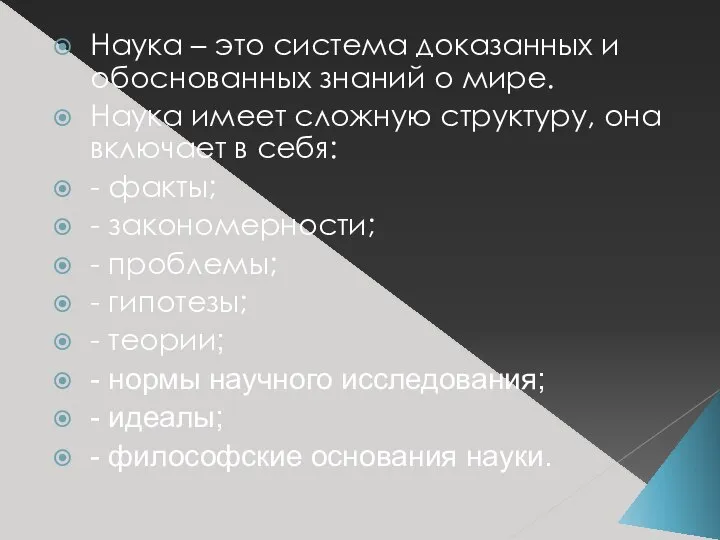

Слайд 10Наука – это система доказанных и обоснованных знаний о мире.

Наука имеет сложную

структуру, она включает в себя:

- факты;

- закономерности;

- проблемы;

- гипотезы;

- теории;

- нормы научного исследования;

- идеалы;

- философские основания науки.

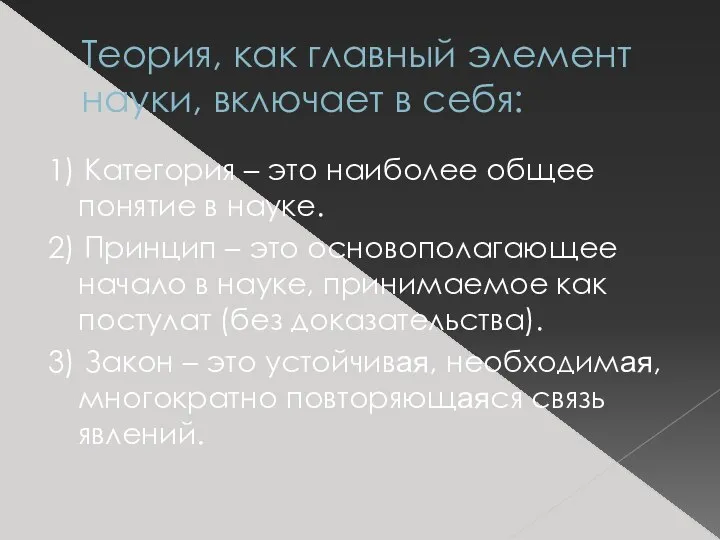

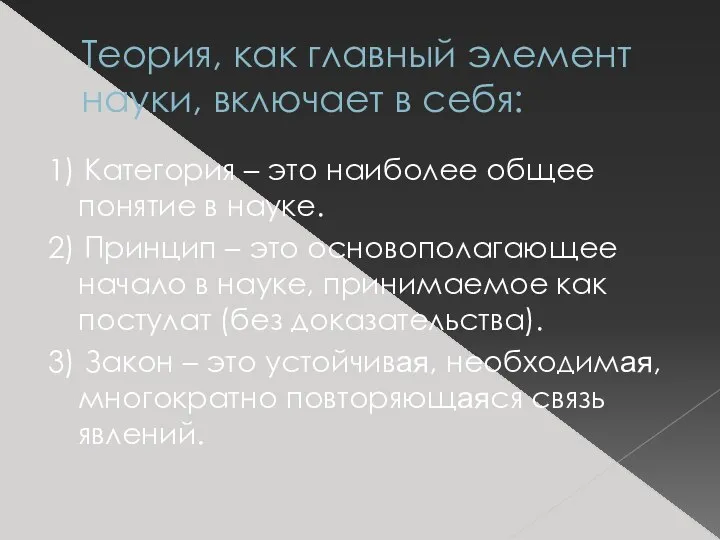

Слайд 11Теория, как главный элемент науки, включает в себя:

1) Категория – это наиболее

общее понятие в науке.

2) Принцип – это основополагающее начало в науке, принимаемое как постулат (без доказательства).

3) Закон – это устойчивая, необходимая, многократно повторяющаяся связь явлений.

Слайд 12Функции науки:

1) Познавательная:

Описательная;

Объясняющая.

2) Эвристическая.

3) Прогнозирующая.

4) Аксиологическая.

Слайд 13Проблема классификации наук.

Первую классификацию наук дает Аристотель, выделяет три основные группы наук:

Теоретические

науки (метафизика, физика, математика).

2) Творческие науки (искусство, риторика, медицина).

3) Практические науки (экономика, политика, этика)

Слайд 14 Томмазо Аквинато все знание разделяет:

Теология – науку о Боге и богооткровении.

Философия –

«служанка теологии», которая рациональными средствами должна обосновать догматы теологии.

Знание о мире.

Слайд 15Френсис Бэкон выделяет три группы наук:

Науки, основанные на разуме (философия, математика, физика).

Науки,

основанные на памяти (история и исторические науки).

Науки, основанные на воле (экономика, политика, этика).

Слайд 16В XIX веке предлагаются следующие точки зрения:

1) Неокантианство (В. Виндельбанд) и философы

жизни (В. Дильтей). Все науки делили на две группы:

Науки о природе.

Науки о духе .

Слайд 172) Марксизм (Ф.Энгельс «Диалектика природы»). Основанием для классификации наук являются формы движения

материи. Выделяет пять видов наук:

Механика;

Физика;

Химия;

Биология;

Гуманитарное знание (наука об обществе).

Слайд 18В XX веке предлагается классификация наук:

- естественные науки;

- гуманитарные науки;

- технические науки.

Слайд 19По направленности исследований науки делятся на:

- фундаментальные;

- экспериментально-прикладные.

Слайд 20Вопрос 3. Методы научного познания.

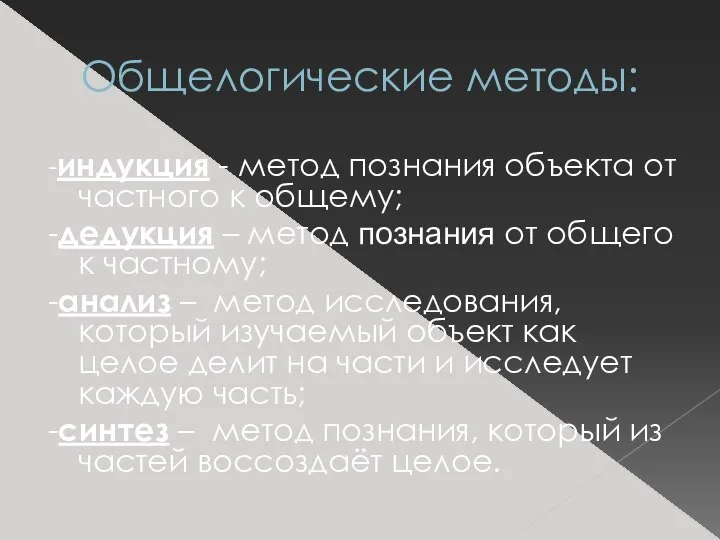

Слайд 21Общелогические методы:

-индукция - метод познания объекта от частного к общему;

-дедукция –

метод познания от общего к частному;

-анализ – метод исследования, который изучаемый объект как целое делит на части и исследует каждую часть;

-синтез – метод познания, который из частей воссоздаёт целое.

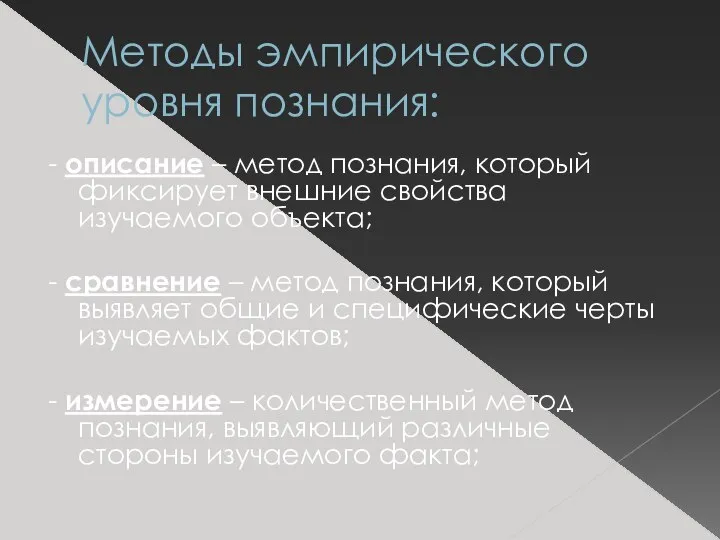

Слайд 22Методы эмпирического уровня познания:

- описание – метод познания, который фиксирует внешние свойства

изучаемого объекта;

- сравнение – метод познания, который выявляет общие и специфические черты изучаемых фактов;

- измерение – количественный метод познания, выявляющий различные стороны изучаемого факта;

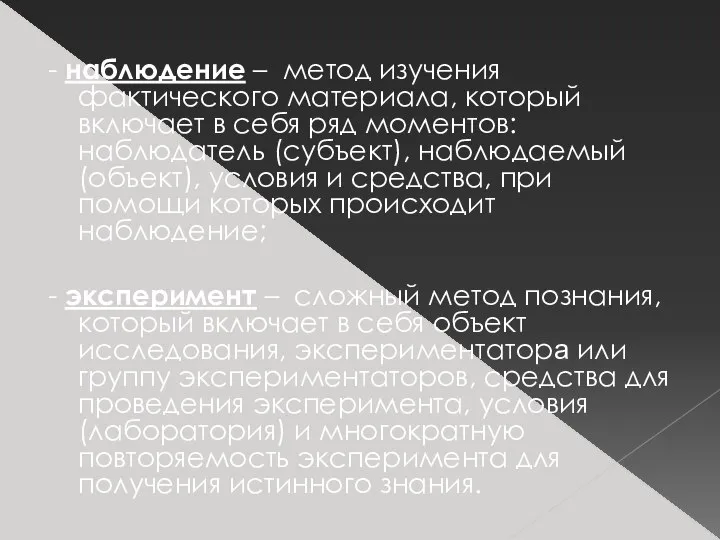

Слайд 23- наблюдение – метод изучения фактического материала, который включает в себя ряд

моментов: наблюдатель (субъект), наблюдаемый (объект), условия и средства, при помощи которых происходит наблюдение;

- эксперимент – сложный метод познания, который включает в себя объект исследования, экспериментатора или группу экспериментаторов, средства для проведения эксперимента, условия (лаборатория) и многократную повторяемость эксперимента для получения истинного знания.

Слайд 24Методы теоретического уровня познания:

- единство исторического и логического – метод познания, который

изучает объект вначале в истории его развития, а затем выявляет логику развития объекта;

- моделирование – метод предполагает создание модели изучаемого объекта и исследование модели, а затем изучение сущности явления.

Слайд 25- гипотетико-дедуктивный – метод познания, необходимый для проверки гипотез, когда гипотеза развёртывается

от общих положений к частным так, чтобы частное положение можно было проверить практически или доказать логически;

- герменевтический – метод познания, который представляет собой понимание и интерпретацию сущности изучаемого объекта, знания о нем.

Слайд 26- структурно-функциональный анализ –

метод познания, который изучаемый объект представляет как

сложную систему, состоящую из элементов. Вначале выявляются функции каждого элемента системы, а затем функции системы в целом;

Слайд 27- восхождения от абстрактного к конкретному и наоборот

– метод познания, который

в начале изучения даёт общее понятие об объекте, а затем в процессе изучения это абстрактное понятие наполняется конкретным содержанием и в результате получается, что изучаемый объект представлен не только абстрактно, но и конкретно.

Слайд 28Вопрос 4.

Научная революция, её сущность и этапы развития.

Слайд 29Научная революция – социально -историческое явление, возникающее на основе внутренних противоречий в

научном познании.

Слайд 30Основные черты научной революции:

- Необходимость теоретического синтеза нового эмпирического материала.

- Коренные изменения

господствующих представлений о природе.

- Возникновение кризисной ситуации в науке, разрешение кризиса и возникновение качественно новых знаний.

Слайд 31В истории развития науки произошло четыре научные революции:

Первая научная революция (XVII век)

связана с открытиями в области механики земных и небесных тел (Н. Коперник, Дж.Бруно, Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон).

В ходе этой революции создается классическая наука, опирающаяся на одну или несколько теорий, не противоречащих друг другу, и претендующих на абсолютную истину.

Слайд 32В рамках классической науки происходит вторая научная революция (конец XVIII – XIX

век).

В ходе этой революции раскрывается диалектический характер развития природы (Шванн, Дарвин, Бутлеров, Менделеев, Максвелл и другие).

Слайд 333) третья научная революция (конец XIX – начало XX века) основана на

теории относительности Эйнштейна.

Возникает неклассическая наука, в основании которой находится множество теорий, не только дополняющих, но и противоречащих друг другу.

Истина становится относительной.

Слайд 344) четвертая научная революция (2ая половина XX – до настоящего времени).

В ходе этой революции возникает постнеклассическая наука, представляющая собой синтез теоретического и экспериментально-прикладного знания, то есть сложную систему интеграции наук.

Истина в этой науке также относительна.

Слайд 35ВОПРОС 5.

Вненаучное познание, его сущность и виды.

Что такое познание?

Что такое познание? Античная философия (1 часть). Тема 3

Античная философия (1 часть). Тема 3 схоластика 10a

схоластика 10a Представление о труде

Представление о труде Философия Фрейдизма

Философия Фрейдизма Основные виды и роль ценностей в обществе

Основные виды и роль ценностей в обществе Мир такой, каким ты хочешь его видеть

Мир такой, каким ты хочешь его видеть Интеллектуальная игра по дисциплине «Философия» Подготовили студентки 1-ого курса ФТД Группы Т-116 Федина Юля и Цьопа Даша

Интеллектуальная игра по дисциплине «Философия» Подготовили студентки 1-ого курса ФТД Группы Т-116 Федина Юля и Цьопа Даша Философия Нового времени (продолжение)

Философия Нового времени (продолжение) Методика научного исследования

Методика научного исследования Базовые понятия социокультурного исследования телесности: тело, телесность, образ тела, физическая (соматическая) культура

Базовые понятия социокультурного исследования телесности: тело, телесность, образ тела, физическая (соматическая) культура Научное познание

Научное познание Средневековая философия. Лекция 4

Средневековая философия. Лекция 4 Философия познания

Философия познания Новое время

Новое время Средневековая философия. (Тема 4)

Средневековая философия. (Тема 4) Анализ перспектив и рисков использования виртуальных валют

Анализ перспектив и рисков использования виртуальных валют Нравственная оценка деятельности

Нравственная оценка деятельности Тест Выполнили: студенты ФТД, группы Т-111 Горшков В. и Чумаков И.

Тест Выполнили: студенты ФТД, группы Т-111 Горшков В. и Чумаков И. Сфера духовной культуры. Глава 2

Сфера духовной культуры. Глава 2 Карта ценностей и потребностей. Шаблон

Карта ценностей и потребностей. Шаблон Философия как феномен культуры

Философия как феномен культуры Access bars. Все можно изменить

Access bars. Все можно изменить Ценности человеческого существования

Ценности человеческого существования История развитие йоги

История развитие йоги Роль Льва Николаевича Толстого в развитии русской философии

Роль Льва Николаевича Толстого в развитии русской философии Виды, формы деятельности

Виды, формы деятельности Человек в системе восточной философии. (Лекция 15)

Человек в системе восточной философии. (Лекция 15)