Образовательная парадигма античности: агональноаристократическая культура воспитания в гомеровской и архаической Греции

Содержание

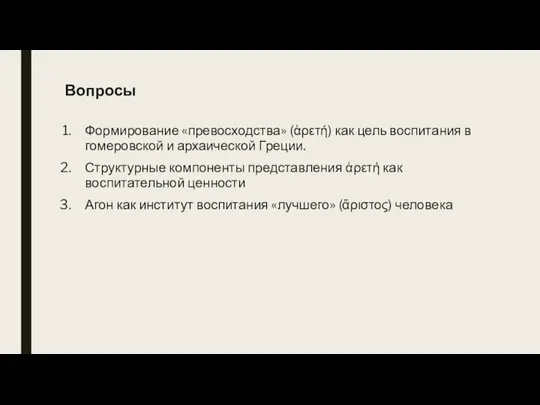

- 2. Вопросы Формирование «превосходства» (ἀρετή) как цель воспитания в гомеровской и архаической Греции. Структурные компоненты представления ἀρετή

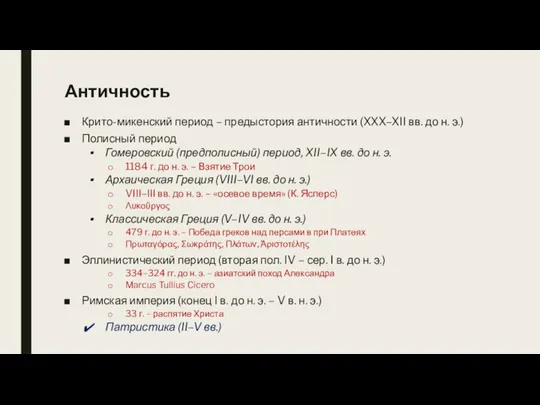

- 3. Античность Крито-микенский период – предыстория античности (XXX–XII вв. до н. э.) Полисный период Гомеровский (предполисный) период,

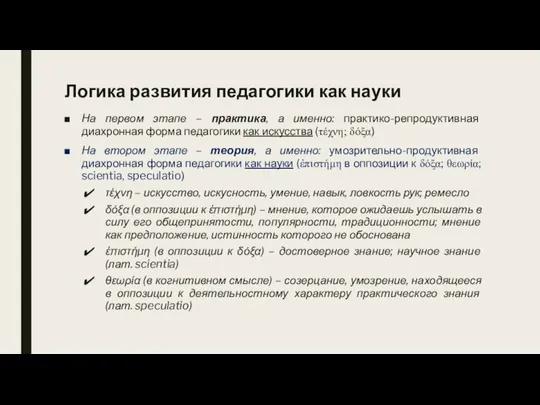

- 4. Логика развития педагогики как науки На первом этапе – практика, а именно: практико-репродуктивная диахронная форма педагогики

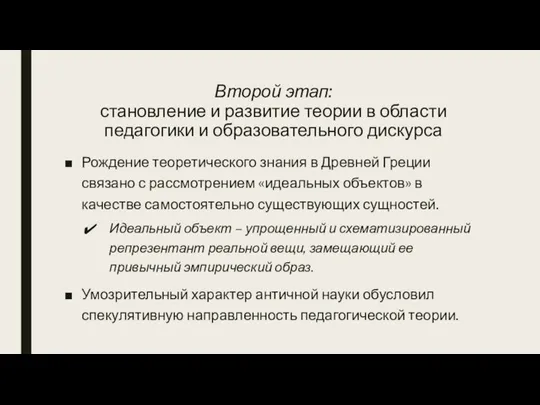

- 5. Второй этап: становление и развитие теории в области педагогики и образовательного дискурса Рождение теоретического знания в

- 6. Гомер как «воспитатель Эллады [Платон] Протагор: «большая часть воспитания (παιδείας μέγιστον μέρος) касается эпической поэзии (ἐπῶν)…

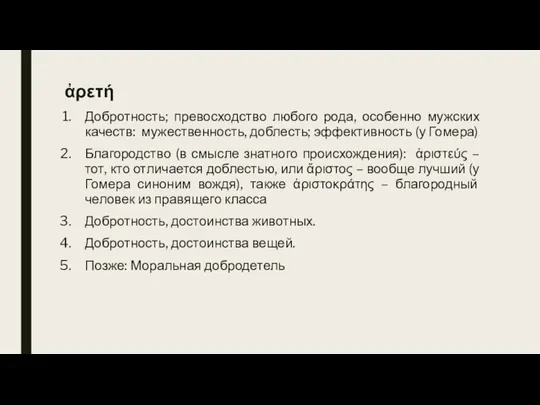

- 7. ἀρετή Добротность; превосходство любого рода, особенно мужских качеств: мужественность, доблесть; эффективность (у Гомера) Благородство (в смысле

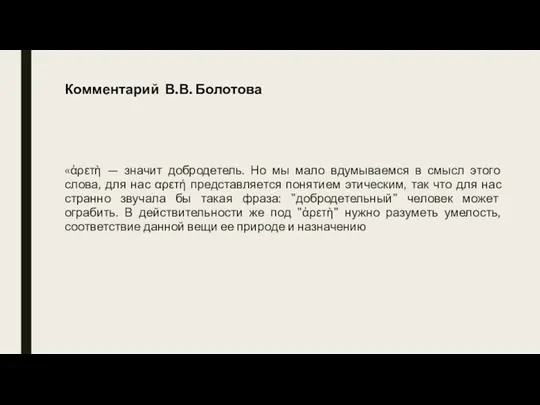

- 8. Комментарий В.В. Болотова «ἀρετὴ — значит добродетель. Но мы мало вдумываемся в смысл этого слова, для

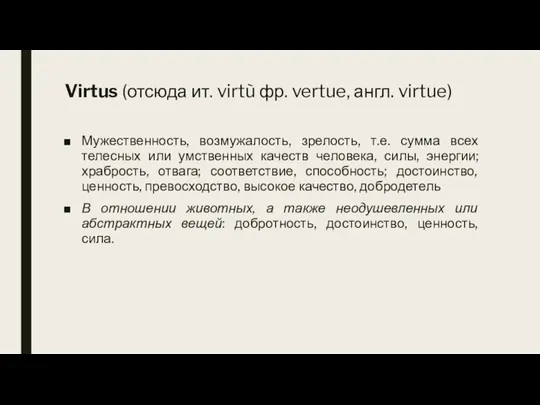

- 9. Virtus (отсюда ит. virtù фр. vertue, англ. virtue) Мужественность, возмужалость, зрелость, т.е. сумма всех телесных или

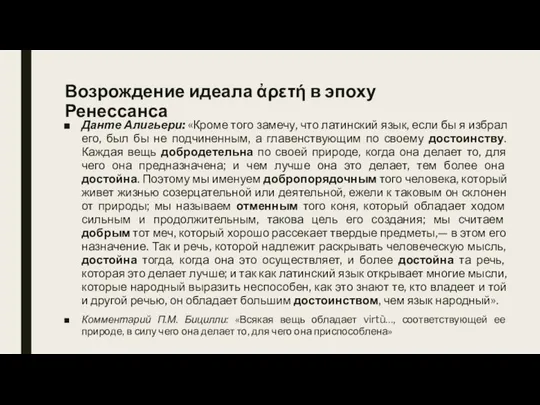

- 10. Возрождение идеала ἀρετή в эпоху Ренессанса Данте Алигьери: «Кроме того замечу, что латинский язык, если бы

- 11. ἀρετή Ахилла Марру: «Благородный и честный образ Ахилла воплощает нравственный идеал гомеровского рыцаря гораздо полнее, чем

- 12. Агон и ἀρετή Древнегреческую культуру часто называют «агональной», так как считается, что «дух соревнования» в Древней

- 13. ἀγών Собрание людей, особенно «болельщиков», пришедших смотреть игру. Собрание греков на национальных играх, например, Олимпийские игры.

- 14. ἀγών как институт воспитания ἀρετή: цель Образец, заданный Гомером: «Старый Пелей наказал своему сыну Ахиллу /

- 15. Ср.: необходимость агона для воспитания у Платона В плохом государстве власть, «опасаясь своих подданных, добровольно никогда

- 16. ἀγών как институт воспитания ἀρετή: методы Агон как публичное упражнение в ἀρετή, но и как пример

- 17. Подражание образцу как мотив действия в «культуре стыда» «Культура вины» (Guilt culture) – культура, в которой

- 18. Античный агон vs современная конкуренция Конкуренция – «борьба за достижение больших выгод, преимуществ» [Толковый словарь Ожегова],

- 19. Геродот: «Здесь к персам прибыло несколько перебежчиков из Аркадии. Их привели пред очи царя и спросили,

- 20. Логическая структура агона Троянский царевич Парис из-за укрытия стреляет из лука в Диомеда, царя Аргоса. Раненый

- 21. Стратегии достижения цели в Греции и Китае «непосредственное» vs «косвенное» «прямое» vs «обходное» François Jullien. Le

- 22. Агон ради ἀρετή: запрет на «косвенную» и «обходную» стратегию достижения цели Павсаний: «у эллинов, за исключением

- 24. Скачать презентацию

![Гомер как «воспитатель Эллады [Платон] Протагор: «большая часть воспитания (παιδείας μέγιστον μέρος)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1159570/slide-5.jpg)

Философия Древнего Рима и средневековая философия. Практическая работа № 4

Философия Древнего Рима и средневековая философия. Практическая работа № 4 Мораль и нравственность

Мораль и нравственность Формы духовной культуры

Формы духовной культуры Естествознание в системе научного знания. Основные этапы развития науки. (Лекция 2)

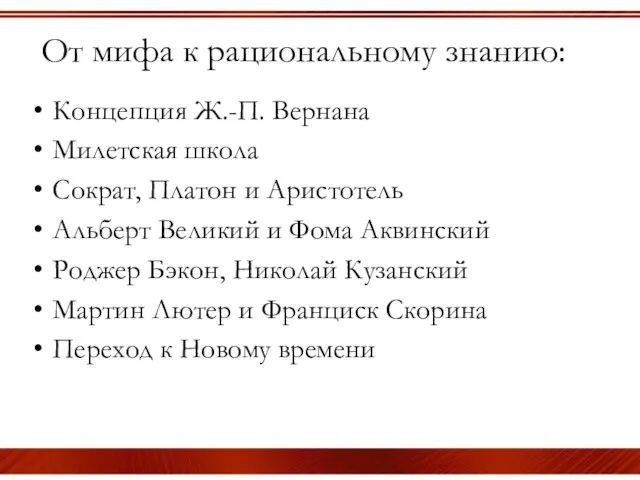

Естествознание в системе научного знания. Основные этапы развития науки. (Лекция 2) От мифа к рациональному знанию

От мифа к рациональному знанию Философский идеализм и его формы

Философский идеализм и его формы Современная философия. основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм

Современная философия. основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм Философия Древней Индии

Философия Древней Индии Методы научного познания

Методы научного познания Предмет философии права

Предмет философии права Feminism in US

Feminism in US Формы знания о человеке. Ключевые тексты в исторической перспективе

Формы знания о человеке. Ключевые тексты в исторической перспективе Философия Гераклита из Эфеса (Эфесского)

Философия Гераклита из Эфеса (Эфесского) Предфилософские формы мировоззрения

Предфилософские формы мировоззрения Философия Средневековья и эпохи Возрождения

Философия Средневековья и эпохи Возрождения Понятие, цели и задачи логистики. История возникновения термина. Этапы развития логистики

Понятие, цели и задачи логистики. История возникновения термина. Этапы развития логистики Моральный выбор - это ответственность

Моральный выбор - это ответственность Семь мудрецов Древней Греции

Семь мудрецов Древней Греции Доказательство смертности людей

Доказательство смертности людей Методологические основы научного знания

Методологические основы научного знания Методология научного познания и научного исследования

Методология научного познания и научного исследования В чем я могу проявить ответственность сейчас и в будущем

В чем я могу проявить ответственность сейчас и в будущем Сила слова

Сила слова Античная философия

Античная философия Скептицизм

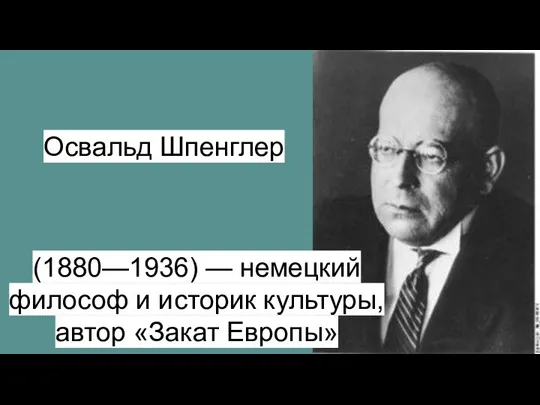

Скептицизм Освальд Шпенглер (1880—1936)

Освальд Шпенглер (1880—1936) Питирим Скрипов

Питирим Скрипов Отчет лаборатории времени за 2018-2019 год. Расщепление времени

Отчет лаборатории времени за 2018-2019 год. Расщепление времени