Содержание

- 2. Нестор -летописец «Откуда есть пошла Русь великая?»

- 3. Поморы

- 4. Никола́й Миха́йлович Пржева́льский (31 марта [12 апреля] 1839, дер. Кимборово Лобковской волости Смоленского уезда — 20

- 5. В 1882 году Пржевальский предпринял первое путешествие в Центральную Азию. Из Пекина он двинулся к северному

- 6. В 1876 году Пржевальский предпринял второе путешествие из Кульджи на реку Или, через Тянь-Шань и реку

- 7. В 1879 году он выступил из города Зайсан в третье путешествие во главе отряда из 13

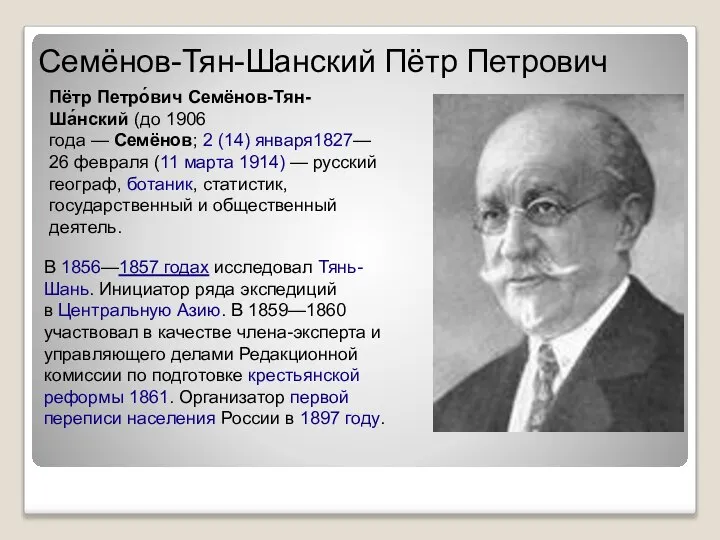

- 8. Семёнов-Тян-Шанский Пётр Петрович Пётр Петро́вич Семёнов-Тян-Ша́нский (до 1906 года — Семёнов; 2 (14) января1827— 26 февраля

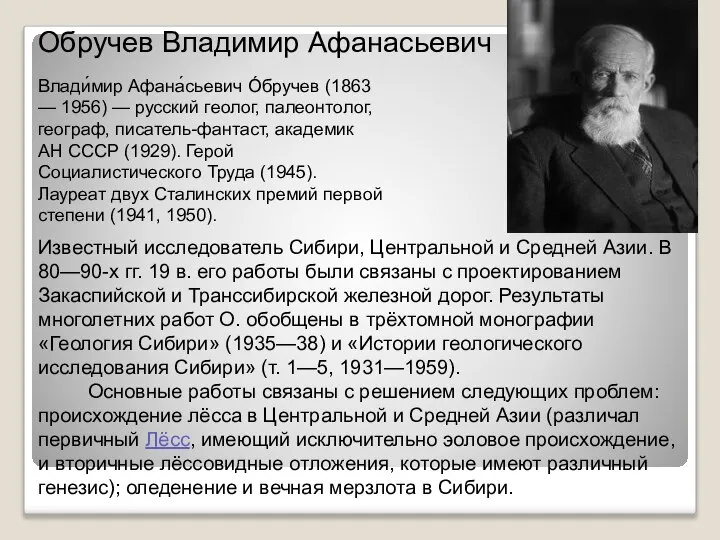

- 9. Обручев Владимир Афанасьевич Влади́мир Афана́сьевич О́бручев (1863 — 1956) — русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст, академик

- 10. Ермак Тимофеевич (1540-1585) – покоритель Сибири Крупные открытия были сделаны русскими землепроходцами на востоке Азии. Ермак

- 11. Семен Дежнев Начиная с 1640 года Дежнев неоднократно участвовал в походах по Восточной Сибири: плавал на

- 12. Хабаров, Ерофей Павлович Выдающийся русский первопроходец, исследователь Восточной Сибири Ерофей Павлович Хабаров во время своих скитаний

- 13. Ива́н Ю́рьевич Москви́тин (годы рождения и смерти неизвестны) — русский землепроходец, атаман пеших казаков. В 1639

- 14. Васи́лий Дани́лович Поярков (до 1610 — после 1667) — русский землепроходец XVII века, «письменный голова». Происходил

- 15. Поярков вышел из Якутска 15 июля 1643 и за 2 дня на 6 дощаниках[1] спустился по

- 16. М.В.Ломоносов- великий русский учёный в области химии, физики, географии, геологии, метеорологии

- 17. Витус Беринг- исследователь Северного Ледовитого океана и прилегающих к России морей

- 18. В.В. Докучаев- русский почвовед

- 19. Н.Н. Обручев – географ, исследователь Сибири

- 20. Воейков Александр Иванович- русский климатолог, географ

- 22. Скачать презентацию

![Никола́й Миха́йлович Пржева́льский (31 марта [12 апреля] 1839, дер. Кимборово Лобковской волости](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/921802/slide-3.jpg)

Голенко – дворяне Островского уезда

Голенко – дворяне Островского уезда История стран Азии и Африки. Казахстан

История стран Азии и Африки. Казахстан Восстание Спартака. 5 класс

Восстание Спартака. 5 класс Бавария (нем. Bayern)

Бавария (нем. Bayern) Презентация на тему Культура в первой половине XIX века

Презентация на тему Культура в первой половине XIX века  Презентация на тему Наступательные операции 1944г Великая Победа

Презентация на тему Наступательные операции 1944г Великая Победа  Пётр III

Пётр III Великая северная война (1700-1721)

Великая северная война (1700-1721) Самарский край в средние века. Викторина

Самарский край в средние века. Викторина Карабахский конфликт

Карабахский конфликт Город на Неве. Викторина

Город на Неве. Викторина Различия между византийцами и латинянами

Различия между византийцами и латинянами Конференции во время Великой Отечественной войны

Конференции во время Великой Отечественной войны Отечественное семейное право в дохристианский период и с начала введения христианства до эпохи петровских реформ

Отечественное семейное право в дохристианский период и с начала введения христианства до эпохи петровских реформ Страницы мужества и славы

Страницы мужества и славы Презентация на тему Развитие торговли и путей сообщения в Средневековье

Презентация на тему Развитие торговли и путей сообщения в Средневековье  Бессмертный полк шагает по стране. Как все начиналось

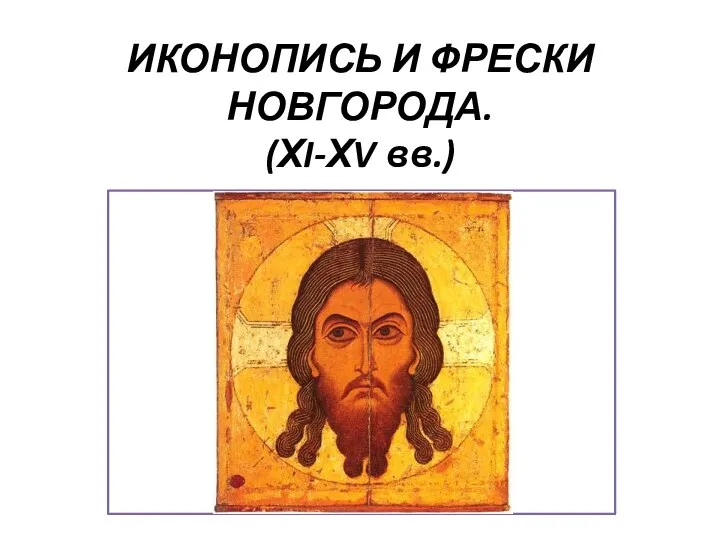

Бессмертный полк шагает по стране. Как все начиналось Иконопись и фрески Новгорода, ХI-ХV века

Иконопись и фрески Новгорода, ХI-ХV века презентация 3

презентация 3 Эпоха дворцовых переворотов

Эпоха дворцовых переворотов Куликовская битва, 1380 год

Куликовская битва, 1380 год Городские союзы средневекового запада

Городские союзы средневекового запада Богатыри границы русской

Богатыри границы русской Презентация на тему Битва под Сталинградом

Презентация на тему Битва под Сталинградом  Помолчим у истории, бронзою ставшей…

Помолчим у истории, бронзою ставшей… 5 класс

5 класс Наполеон Бонаппарт. Наполеоновские войны и первая империя во Франции

Наполеон Бонаппарт. Наполеоновские войны и первая империя во Франции Основы исторического знания

Основы исторического знания