- Главная

- Литература

- Н. С. Лесков

Содержание

- 2. Писатель-антинигилист В 1860-е годы Лесков впервые взялся за перо. Он писал статьи и заметки для газеты

- 3. Позже вышли повести «Леди Макбет Мценского уезда» и «Воительница» с яркими образами главных героинь. Тогда начал

- 4. В 1870 году Николай Лесков написал роман «На ножах». Новое произведение против нигилистов автор считал своей

- 5. «Жестокие произведения» о русском обществе Одним из самых известных произведений Лескова стал «Сказ о тульском косом

- 6. Осенью 1890 года Лесков завершил повесть «Полунощники» — к тому времени у писателя в корне поменялось

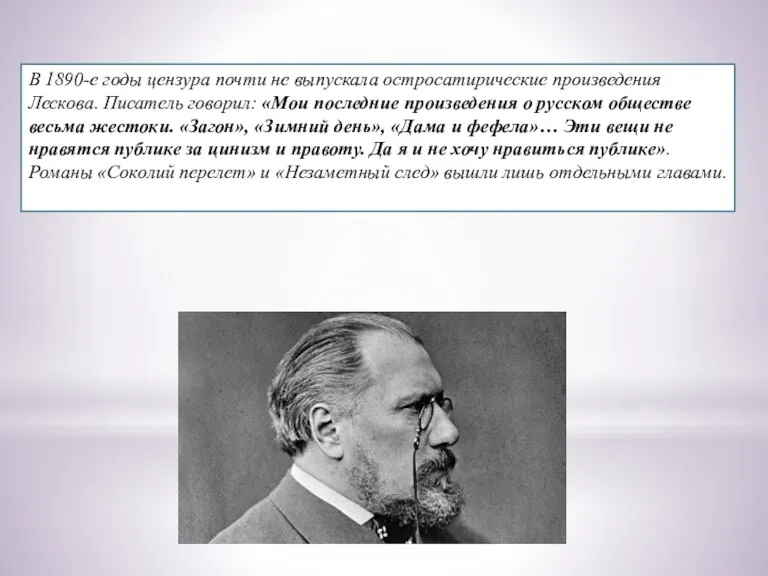

- 7. В 1890-е годы цензура почти не выпускала остросатирические произведения Лескова. Писатель говорил: «Мои последние произведения о

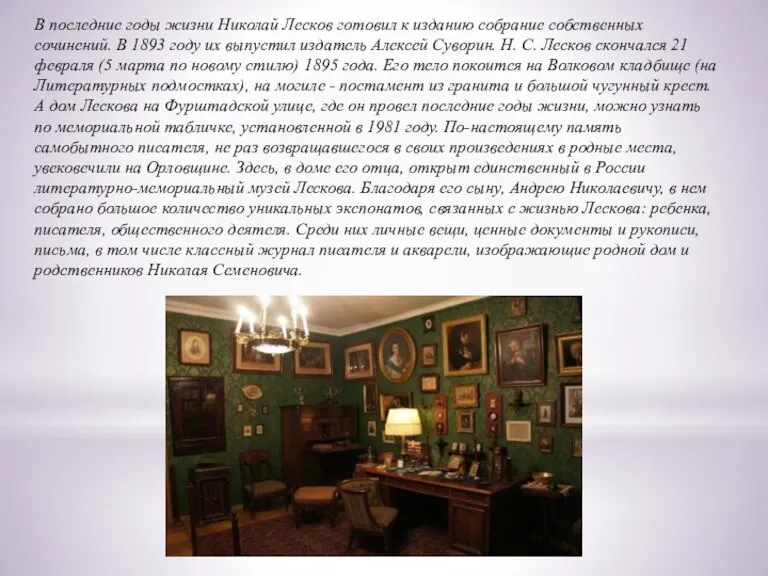

- 8. В последние годы жизни Николай Лесков готовил к изданию собрание собственных сочинений. В 1893 году их

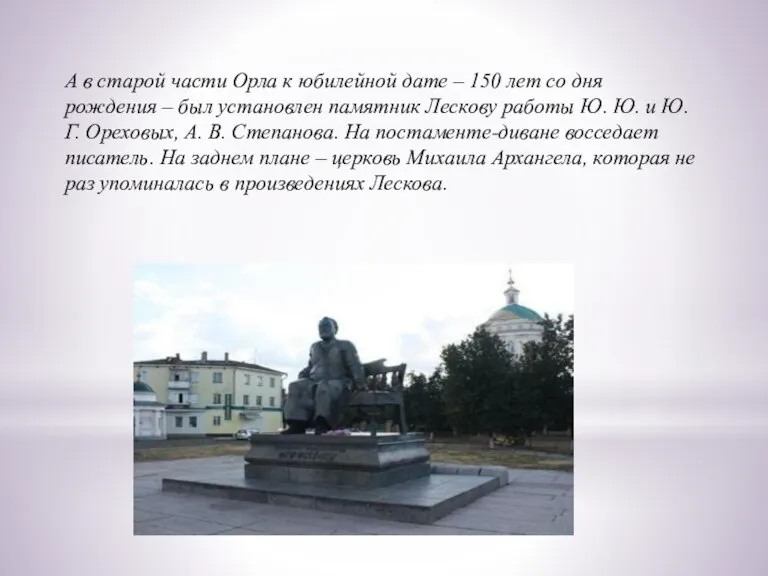

- 9. А в старой части Орла к юбилейной дате – 150 лет со дня рождения – был

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Писатель-антинигилист

В 1860-е годы Лесков впервые взялся за перо. Он писал статьи и

Писатель-антинигилист

В 1860-е годы Лесков впервые взялся за перо. Он писал статьи и

заметки для газеты «Санкт-Петербургские ведомости», журналов «Современная медицина» и «Экономический указатель». Своей первой литературной работой сам Лесков называл «Очерки винокуренной промышленности», напечатанные в «Отечественных записках».

В начале своей карьеры Лесков работал под псевдонимами М. Стебницкий, Николай Горохов, Николай Понукалов, В. Пересветов, Псаломщик, Человек из толпы, Любитель часов и другими. В мае 1862 года Николай Лесков под псевдонимом Стебницкий опубликовал в газете «Северная пчела» статью о пожаре в Апраксином и Щукином дворах. Автор критиковал и поджигателей, которыми считались бунтовщики-нигилисты, и правительство, которое не может поймать нарушителей и потушить пожар. Обвинение властей и пожелание, «чтобы присылаемые команды являлись на пожары для действительной помощи, а не для стояния», рассердили Александра II. Чтобы уберечь писателя от царского гнева, редакция «Северной пчелы» отправила его в длительную командировку.

Николай Лесков побывал в Праге, Кракове, Гродно, Динабурге, Вильне, Львове, а затем уехал в Париж. Вернувшись в Россию, он опубликовал серию публицистических писем и очерков, среди них — «Русское общество в Париже», «Из одного дорожного дневника» и другие.

В 1863 году Николай Лесков написал свои первые повести — «Житие одной бабы» и «Овцебык». В то же время в журнале «Библиотека для чтения» вышел его роман «Некуда». В нем Лесков в своей характерной сатирической манере рассуждал о новых нигилистических коммунах, быт которых казался писателю странным и чуждым. Произведение вызвало острую реакцию критиков, а роман на долгие годы предопределил место писателя в творческом сообществе — ему приписывали антидемократические, «реакционные» взгляды.

В начале своей карьеры Лесков работал под псевдонимами М. Стебницкий, Николай Горохов, Николай Понукалов, В. Пересветов, Псаломщик, Человек из толпы, Любитель часов и другими. В мае 1862 года Николай Лесков под псевдонимом Стебницкий опубликовал в газете «Северная пчела» статью о пожаре в Апраксином и Щукином дворах. Автор критиковал и поджигателей, которыми считались бунтовщики-нигилисты, и правительство, которое не может поймать нарушителей и потушить пожар. Обвинение властей и пожелание, «чтобы присылаемые команды являлись на пожары для действительной помощи, а не для стояния», рассердили Александра II. Чтобы уберечь писателя от царского гнева, редакция «Северной пчелы» отправила его в длительную командировку.

Николай Лесков побывал в Праге, Кракове, Гродно, Динабурге, Вильне, Львове, а затем уехал в Париж. Вернувшись в Россию, он опубликовал серию публицистических писем и очерков, среди них — «Русское общество в Париже», «Из одного дорожного дневника» и другие.

В 1863 году Николай Лесков написал свои первые повести — «Житие одной бабы» и «Овцебык». В то же время в журнале «Библиотека для чтения» вышел его роман «Некуда». В нем Лесков в своей характерной сатирической манере рассуждал о новых нигилистических коммунах, быт которых казался писателю странным и чуждым. Произведение вызвало острую реакцию критиков, а роман на долгие годы предопределил место писателя в творческом сообществе — ему приписывали антидемократические, «реакционные» взгляды.

Слайд 3Позже вышли повести «Леди Макбет Мценского уезда» и «Воительница» с яркими образами

Позже вышли повести «Леди Макбет Мценского уезда» и «Воительница» с яркими образами

главных героинь. Тогда начал складываться особый стиль писателя — разновидность сказа. Лесков использовал в произведениях традиции народного сказа и устного предания, использовал прибаутки и разговорные слова, стилизовал речь своих героев под разные диалекты и старался передать особые интонации крестьян.

Слайд 4В 1870 году Николай Лесков написал роман «На ножах». Новое произведение против

В 1870 году Николай Лесков написал роман «На ножах». Новое произведение против

нигилистов автор считал своей «наихудшей» книгой: чтобы издать ее, писателю пришлось несколько раз редактировать текст. Он писал: «В этом издании чисто литературные интересы умалялись, уничтожались и приспосабливались на послуги интересам, не имеющим ничего общего ни с какою литературой». Однако роман «На ножах» стал важным произведением в творчестве Лескова: после него основными героями произведений писателя стали представители русского духовенства и поместного дворянства.

Слайд 5«Жестокие произведения» о русском обществе

Одним из самых известных произведений Лескова стал «Сказ

«Жестокие произведения» о русском обществе

Одним из самых известных произведений Лескова стал «Сказ

о тульском косом Левше и о стальной блохе» 1881 года. Критики и писатели тех лет отметили, что «рассказчику» в произведении присущи сразу две интонации — и хвалебная, и язвительная. Лесков писал: «Еще несколько лиц поддержали, что в моих рассказах действительно трудно различать между добром и злом и что даже порою будто совсем не разберешь, кто вредит делу и кто ему помогает. Это относили к некоторому врожденному коварству моей натуры».

Слайд 6Осенью 1890 года Лесков завершил повесть «Полунощники» — к тому времени у

Осенью 1890 года Лесков завершил повесть «Полунощники» — к тому времени у

писателя в корне поменялось отношение к церкви и священникам. Под его критическое перо попал проповедник Иоанн Кронштадский. Николай Лесков писал Льву Толстому: «Повесть свою буду держать в столе. Ее, по нынешним временам, верно, никто и печатать не станет». Однако в 1891 году произведение опубликовали в журнале «Вестник Европы». Критики ругали Лескова за «невероятно причудливый, исковерканный язык», который «претит читателю».

Слайд 7В 1890-е годы цензура почти не выпускала остросатирические произведения Лескова. Писатель говорил:

В 1890-е годы цензура почти не выпускала остросатирические произведения Лескова. Писатель говорил:

«Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки. «Загон», «Зимний день», «Дама и фефела»… Эти вещи не нравятся публике за цинизм и правоту. Да я и не хочу нравиться публике». Романы «Соколий перелет» и «Незаметный след» вышли лишь отдельными главами.

Слайд 8В последние годы жизни Николай Лесков готовил к изданию собрание собственных сочинений.

В последние годы жизни Николай Лесков готовил к изданию собрание собственных сочинений.

В 1893 году их выпустил издатель Алексей Суворин. Н. С. Лесков скончался 21 февраля (5 марта по новому стилю) 1895 года. Его тело покоится на Волковом кладбище (на Литературных подмостках), на могиле - постамент из гранита и большой чугунный крест. А дом Лескова на Фурштадской улице, где он провел последние годы жизни, можно узнать по мемориальной табличке, установленной в 1981 году. По-настоящему память самобытного писателя, не раз возвращавшегося в своих произведениях в родные места, увековечили на Орловщине. Здесь, в доме его отца, открыт единственный в России литературно-мемориальный музей Лескова. Благодаря его сыну, Андрею Николаевичу, в нем собрано большое количество уникальных экспонатов, связанных с жизнью Лескова: ребенка, писателя, общественного деятеля. Среди них личные вещи, ценные документы и рукописи, письма, в том числе классный журнал писателя и акварели, изображающие родной дом и родственников Николая Семеновича.

Слайд 9А в старой части Орла к юбилейной дате – 150 лет со

А в старой части Орла к юбилейной дате – 150 лет со

дня рождения – был установлен памятник Лескову работы Ю. Ю. и Ю. Г. Ореховых, А. В. Степанова. На постаменте-диване восседает писатель. На заднем плане – церковь Михаила Архангела, которая не раз упоминалась в произведениях Лескова.

Следующая -

День археолога

Цитаты зарубежного исследователя и отечественного

Цитаты зарубежного исследователя и отечественного Уильям Шекспир

Уильям Шекспир Лирика начала XIX века

Лирика начала XIX века Святой преподобномученник Иакинф

Святой преподобномученник Иакинф Поэтическое течение футуризм

Поэтическое течение футуризм Пословицы и поговорки о доброте

Пословицы и поговорки о доброте Илон Маск

Илон Маск Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935)

Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935) Женские образы в романе Война и мир

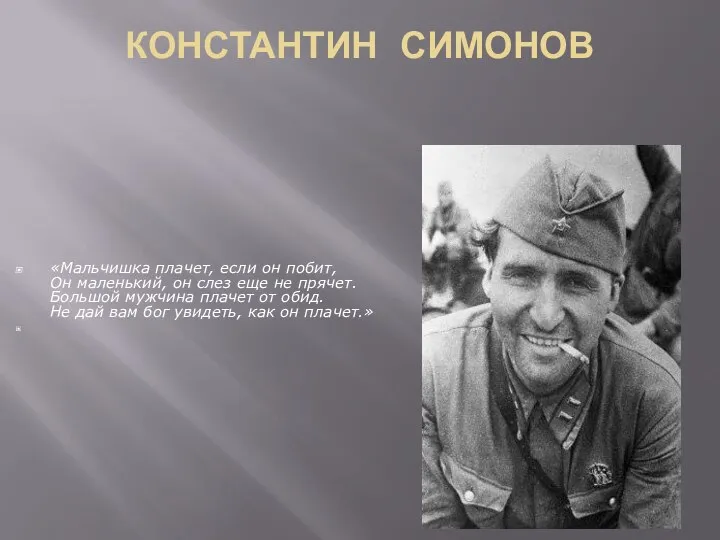

Женские образы в романе Война и мир Константин Симонов

Константин Симонов С книгой во имя жизни (к 140-летию со дня рождения И.В. Владиславлева)

С книгой во имя жизни (к 140-летию со дня рождения И.В. Владиславлева) Красный Октябрь. Информационная газета Волоконовского района Белгородской области

Красный Октябрь. Информационная газета Волоконовского района Белгородской области Корнелия Функе Чернильная трилогия

Корнелия Функе Чернильная трилогия Неделя детской и юношеской книги. История праздника

Неделя детской и юношеской книги. История праздника Межрегиональные краеведческие чтения Память книга оживит

Межрегиональные краеведческие чтения Память книга оживит Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии Русский модернизм

Русский модернизм Чемпионы книговыдачи 2020 года

Чемпионы книговыдачи 2020 года Хлестаков. Ревизор Н. В. Гоголя

Хлестаков. Ревизор Н. В. Гоголя Бунт крестьян

Бунт крестьян 27 января 2021 года – 195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина

27 января 2021 года – 195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина Символизм и серебряный век поэзии в русской литературе

Символизм и серебряный век поэзии в русской литературе Архангельские небылицы

Архангельские небылицы Леонид Пантелеев Честное слово

Леонид Пантелеев Честное слово Электронная выставка. В защиту Деда Мороза

Электронная выставка. В защиту Деда Мороза Презентация на тему "Из басен И.А Крылова" - презентации по Литературе

Презентация на тему "Из басен И.А Крылова" - презентации по Литературе Гоголь Николай Васильевич (1809 — 1852). 5 класс

Гоголь Николай Васильевич (1809 — 1852). 5 класс Юрий Дмитриевич Дмитриев ( 1926- 1989г.г.)

Юрий Дмитриевич Дмитриев ( 1926- 1989г.г.)