Содержание

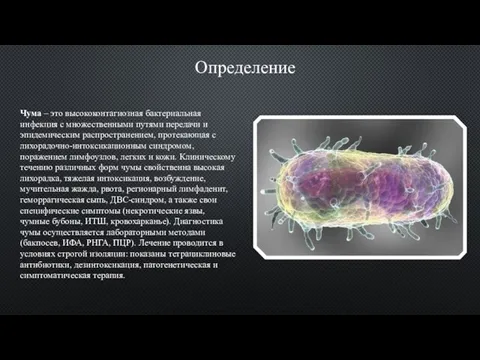

- 2. Чума – это высококонтагиозная бактериальная инфекция с множественными путями передачи и эпидемическим распространением, протекающая с лихорадочно-интоксикационным

- 3. Общие сведения Чума представляет собой острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно по трансмиссивному механизму, проявляющееся воспалением лимфоузлов,

- 4. История В прошлом пандемии «черной смерти», как называли чуму, уносили миллионы человеческих жизней. В истории описаны

- 5. Характеристика возбудителя Yersinia pestis представляет собой неподвижную факультативно-анаэробную грамотрицательную палочковидную бактерию из рода энтеробактерий. Чумная палочка

- 6. Пути заражения Чума передается при помощи разнообразных механизмов, ведущее место среди которых занимает трансмиссивный. Переносчиками возбудителя

- 7. Болезнь Лайма Болезнь Лайма – трансмиссивная инфекция, возбудителем которой выступает спирохета Borrelia, попадающая в организм при

- 8. Общие сведения Болезнь Лайма – (лаймборрелиоз, клещевой боррелиоз) – природно-очаговое инфекционное заболевание, переносчиком которого служит иксодовый

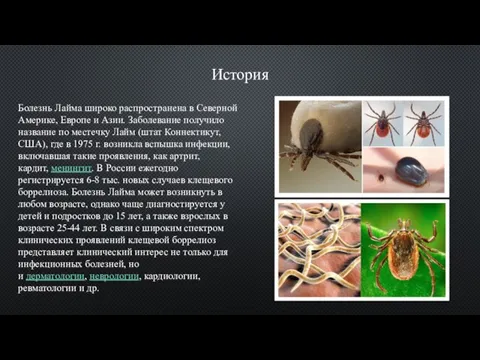

- 9. История Болезнь Лайма широко распространена в Северной Америке, Европе и Азии. Заболевание получило название по местечку

- 10. Причины Болезнь Лайма вызывается грамотрицательными спирохетами рода Borrelia трех видов: B. burgdorferi (доминирует в США), Borrelia

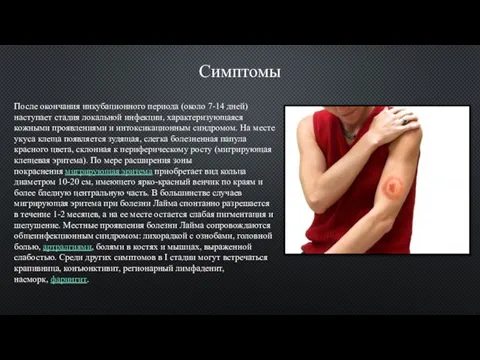

- 11. Симптомы После окончания инкубационного периода (около 7-14 дней) наступает стадия локальной инфекции, характеризующаяся кожными проявлениями и

- 12. Клещевой энцефалит Клещевой энцефалит – инфекционное заболевание, в основе которого лежит повреждение головного и спинного мозга

- 13. Общие сведения Клещевой энцефалит относится к так называемым трансмиссивным инфекциям, то есть тем, которые передаются человеку

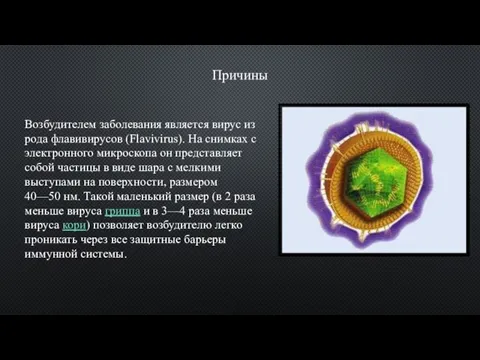

- 14. Причины Возбудителем заболевания является вирус из рода флавивирусов (Flavivirus). На снимках с электронного микроскопа он представляет

- 15. Симптомы Скрытый, или инкубационный период заболевания длится примерно 1—2 недели. Но могут встречаться как молниеносные, когда

- 17. Скачать презентацию

Классический массаж спины. Занятие 1

Классический массаж спины. Занятие 1 Переломы коронки временного и постоянного зуба: классификация, клиника, диагностика и лечение

Переломы коронки временного и постоянного зуба: классификация, клиника, диагностика и лечение Сестринская деятельность, связанная с выявлением причин и осложнений при гастроэнтерологических заболеваниях у школьников

Сестринская деятельность, связанная с выявлением причин и осложнений при гастроэнтерологических заболеваниях у школьников Швы хирургические

Швы хирургические Методы обследования в травматологии и ортопедии

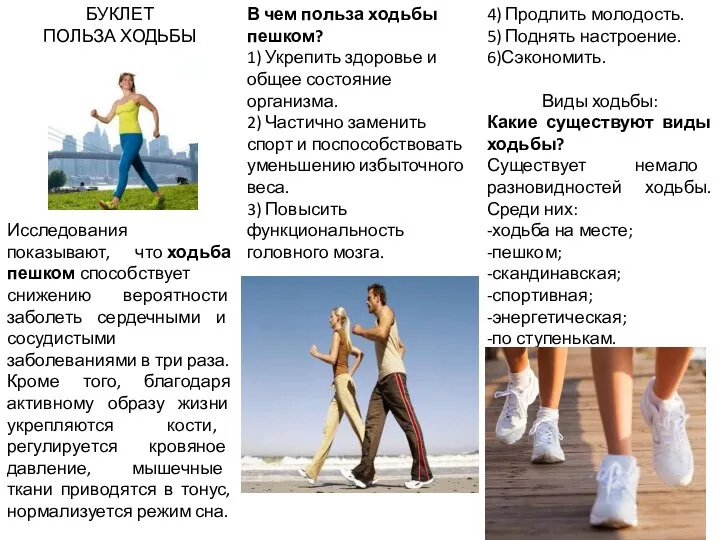

Методы обследования в травматологии и ортопедии Буклет. Польза ходьбы

Буклет. Польза ходьбы Кафедра госпитальной хирургии

Кафедра госпитальной хирургии Методы обследования пациента: субъективные, объективные

Методы обследования пациента: субъективные, объективные Лечебная физическая культура

Лечебная физическая культура Положения Симса, Фаулера, Квинке, потуральный дренаж

Положения Симса, Фаулера, Квинке, потуральный дренаж Несъёмные зубные протезы

Несъёмные зубные протезы Холангит. Условие возникновения

Холангит. Условие возникновения ЭМГ в ортодонтии как функциональный метод при диагностике окклюзионных нарушений

ЭМГ в ортодонтии как функциональный метод при диагностике окклюзионных нарушений Энергетический напиток: безопасный допинг или опасная зависимость

Энергетический напиток: безопасный допинг или опасная зависимость “MERCURY” First aid training

“MERCURY” First aid training Токсикомания

Токсикомания Профилактика гриппа (для родителей)

Профилактика гриппа (для родителей) Лженаучные основы методов чистки организма, рекламируемых в российском сегменте интернета

Лженаучные основы методов чистки организма, рекламируемых в российском сегменте интернета Конъюнктивит кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық

Конъюнктивит кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық Общие вопросы хирургической инфекции. Современные принципы диагностики и лечения гнойных заболеваний

Общие вопросы хирургической инфекции. Современные принципы диагностики и лечения гнойных заболеваний Невынашивание беременности. Лекция 5

Невынашивание беременности. Лекция 5 Дифтерия

Дифтерия Средства, влияющие на центральную нервную систему

Средства, влияющие на центральную нервную систему Корь

Корь Иммунопрофилактика населения

Иммунопрофилактика населения Закрытые механические повреждения. Клиническое проявление, лечение, профилактика

Закрытые механические повреждения. Клиническое проявление, лечение, профилактика Нейропластичность

Нейропластичность Минем яраткан хонэрем

Минем яраткан хонэрем