Содержание

- 2. Изучить этиопатогенетические основы «митохондриальных болезней» Установить, почему трудно диагностировать и предсказать данные заболевания. Проанализировать особенности размножения

- 3. Митохондрии внутриклеточные органеллы, присутствующие в виде нескольких сотен копий во всех клетках (кроме эритроцитов) и продуцирующие

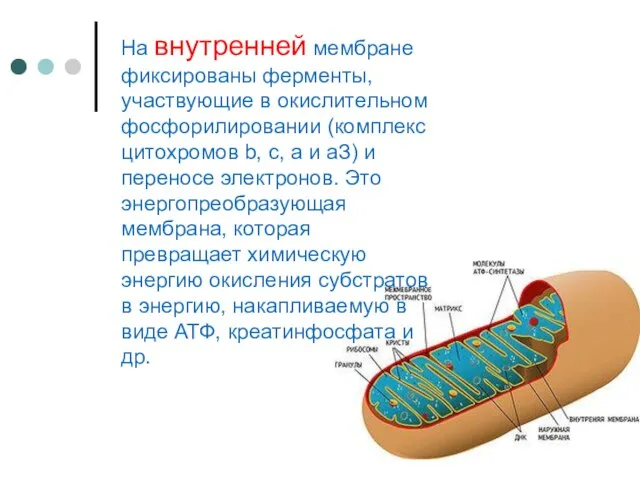

- 4. На внутренней мембране фиксированы ферменты, участвующие в окислительном фосфорилировании (комплекс цитохромов b, с, а и аЗ)

- 5. На наружной мембране сосредоточены ферменты, участвующие в транспорте и окислении жирных кислот. Митохондрии способны к самовоспроизведению.

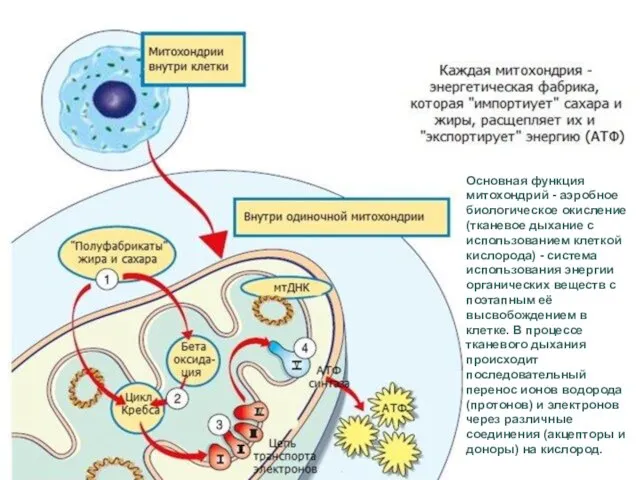

- 6. Основная функция митохондрий - аэробное биологическое окисление (тканевое дыхание с использованием клеткой кислорода) - система использования

- 7. Митохондриальная ДНК

- 8. Mitochondrial DNA est parvum malum

- 9. МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОД ПО МКБ-10 НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, КЛАСС IV, Е70-Е90

- 10. Дефекты транспортных субстратов Дефекты ферментов цикла Кребса Дефекты субстратов утилизации Нарушение окислительного фосфорилирования Нарушения в дыхательной

- 11. Точковые мутации структурных генов Точковые мутации синтетических генов Спорадические мутации Митохондриальные болезни, в основе которых лежат

- 12. Делеции митохондриаль-ной ДНК, наследуемые по аутосомно-рецессивному типу Множественные делеции митохондриаль-ной ДНК, наследуемые по аутосомно-доминантному типу Митохондриаль-

- 13. Из-за различного распределения дефект-ных митохондрий в разных органах мутация у одного человека может привести к заболеванию

- 14. В связи с тем что миотохондриальные болезни в ряде случаев могут быть обусловлены повреждением ядерного генома,

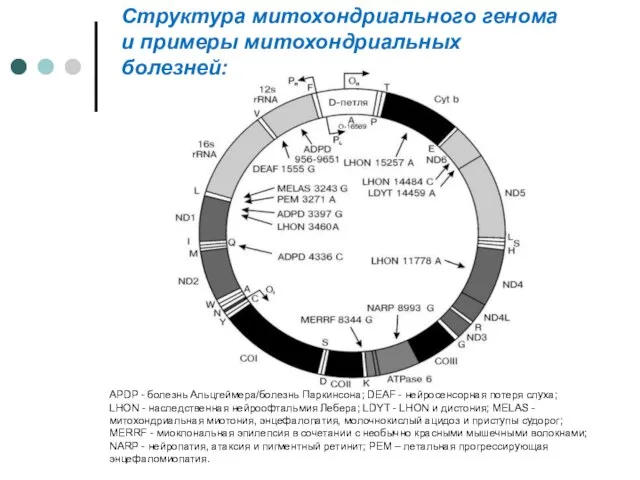

- 15. APDP - болезнь Альцгеймера/болезнь Паркинсона; DEAF - нейросенсорная потеря слуха; LHON - наследственная нейроофтальмия Лебера; LDYT

- 16. Основные клинические проявления МБ

- 17. Болезнь Лея (OMIM 256000) генетически гетерогенное заболевание, которое может наследоваться по ядерному типу (аутосомно-рецессивно, Х-сцепленно рецессивно

- 18. Почему именно болезнь Лея? -занимает 5 место среди митохондриальных болезней -может передаваться как аутосомно- рецессивно, так

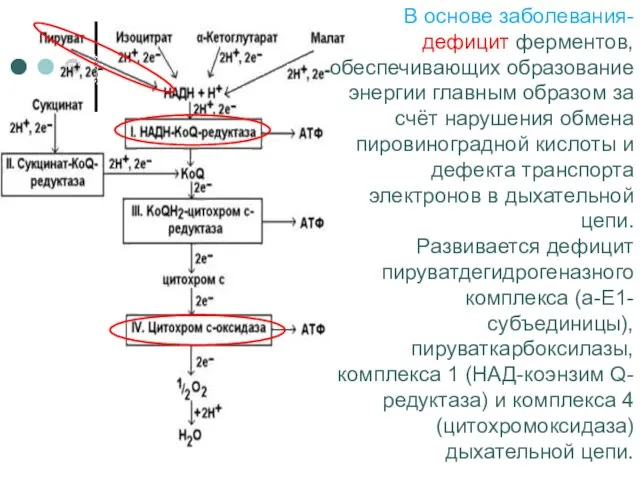

- 19. В основе заболевания-дефицит ферментов, обеспечивающих образование энергии главным образом за счёт нарушения обмена пировиноградной кислоты и

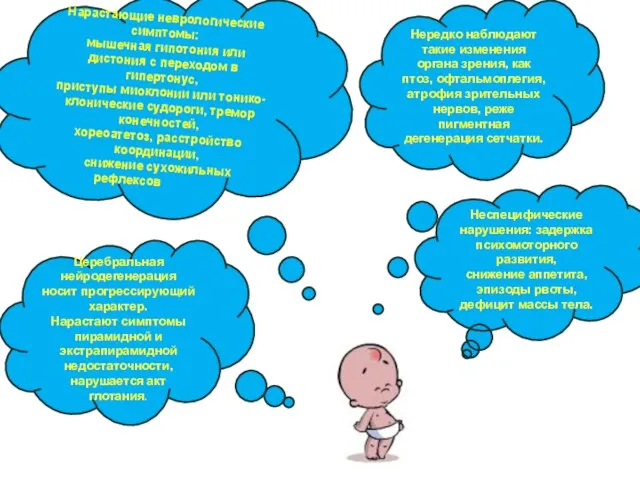

- 20. Неспецифические нарушения: задержка психомоторного развития, снижение аппетита, эпизоды рвоты, дефицит массы тела. Нарастающие неврологические симптомы: мышечная

- 21. При биохимическом исследовании крови выявляют лактат- ацидоз вследствие накопления молочной и пировиноградной кислот в крови и

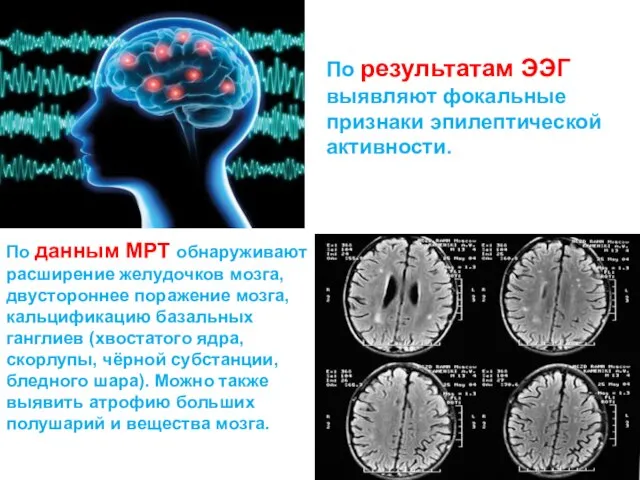

- 22. По результатам ЭЭГ выявляют фокальные признаки эпилептической активности. По данным МРТ обнаруживают расширение желудочков мозга, двустороннее

- 23. При морфологическом исследовании обнаруживают грубые изменения вещества мозга: симметричные очаги некроза, демиелинизации и губчатой дегенерации мозга,

- 24. клинические симптомы болезни проявляются относительно поздно; отсутствуют методы внутриутробного скрининга митохондриальных болезней; - это влечет немалые

- 25. Но мы предлагаем, очень достоверный вариант диагностики и подтверждения митохондриальных болезней, в нашем случае- синдрома Лея.

- 26. По нашей, предлагаемой методике, необходимо: 1-Установить группу риска, среди женщин, у которых уже было в роду

- 27. Кордоцентез - метод получения кордовой (пуповинной крови) плода для дальнейшего исследования. Производится не ранее 18 недель

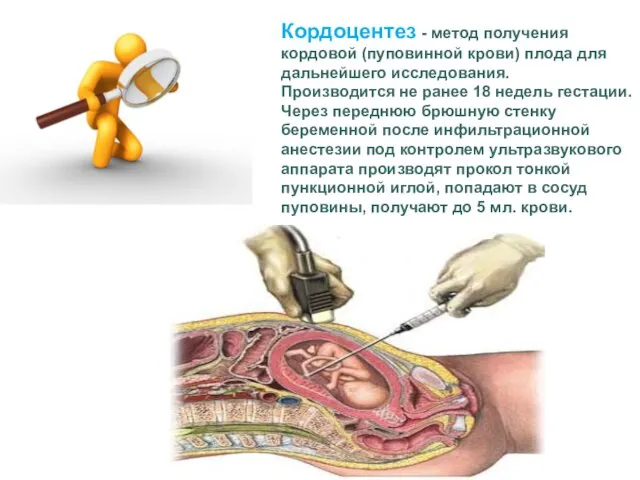

- 28. Два варианта развития событий 1-дорогостоящий, но достоверный- исследование структуры хромосом соматической клетки, используя ПЦР. 2-дешевый, но

- 29. Хроматография – важнейший аналитический метод. Метод ТСХ прост по методике выполнения и аппаратуре и не требует

- 30. ЭЗ = (АТФ+1/2АДФ) / (АТФ+АДФ+АМФ) ЭП=АТФ/АДФ Кср=(АТФ+АМФ)/АДФ ИФ = АТФ / (АДФ+АМФ) ТКД=АДФ/АМФ ГАК = ([АТФ]

- 31. Выводы Диагностика митохондриальных болезней на ранних этапах- весьма затруднительна. Это связано с особенностями функций и жизнедеятельности

- 33. Скачать презентацию

LPZ_Chastnaya_patanatomia_organopatologia_zanyatie_1

LPZ_Chastnaya_patanatomia_organopatologia_zanyatie_1 Есть в травах и цветах целительная сила… эко-викторина

Есть в травах и цветах целительная сила… эко-викторина Сестринский уход в педиатрии. Асфиксия новорожденных

Сестринский уход в педиатрии. Асфиксия новорожденных Осуществление приемов рецептов и отпуск лекарственных средств

Осуществление приемов рецептов и отпуск лекарственных средств Показания к нанзначению корсета Шено

Показания к нанзначению корсета Шено Диагностика и лечение язвенной болезни

Диагностика и лечение язвенной болезни Проблемы сидячей работы

Проблемы сидячей работы Патология периода новорожденности

Патология периода новорожденности Первая помощь при воздействие низких температур

Первая помощь при воздействие низких температур Работа медсестры в Школе диабета. 4

Работа медсестры в Школе диабета. 4 Кроветворение. Реактивные изменения крови. Анемии

Кроветворение. Реактивные изменения крови. Анемии Медицинские мониторные системы

Медицинские мониторные системы Эпифизарлы остеомиелит

Эпифизарлы остеомиелит Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии (7 класс)

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии (7 класс) Конкурс Сосудистая хирургия

Конкурс Сосудистая хирургия Дистопия почек

Дистопия почек Жағымсыз әсері мен асқынулары. Қарсы көрсеткіштер мен ескертулер

Жағымсыз әсері мен асқынулары. Қарсы көрсеткіштер мен ескертулер Молочные зубы. Зубочелюстная система в целом. Прикусы. Аномалии развития зубов

Молочные зубы. Зубочелюстная система в целом. Прикусы. Аномалии развития зубов Тепловой удар

Тепловой удар Туберкулез и ВИЧ

Туберкулез и ВИЧ Лучевая диагностика повреждений и острых заболеваний органов грудной клетки

Лучевая диагностика повреждений и острых заболеваний органов грудной клетки Клинико - морфологические аспекты хронической почечной недостаточности. Анамнез, диагностика и этапы терапевтической коррекции

Клинико - морфологические аспекты хронической почечной недостаточности. Анамнез, диагностика и этапы терапевтической коррекции Королева пляжа за 7 дней

Королева пляжа за 7 дней Кохлеарная имплантация

Кохлеарная имплантация Мутация

Мутация Всероссийская олимпиада по детской хирургии. Конкурс: обследование

Всероссийская олимпиада по детской хирургии. Конкурс: обследование Чистота – залог здоровья

Чистота – залог здоровья Рак легкого (Лекция №9)

Рак легкого (Лекция №9)