Слайд 2Висцеральная остеопатия

Движение тождественно Функции

Количественная оценка: амплитуда, сила и частота.

Качественная оценка: направление (плоскости

и оси)

Остеопатия – искусство манипулировать всеми структурами человека. Все может быть стимулировано, активировано и заторможено. Висцеральной системой также можно манипулировать. Она требует не меньшей ловкости, чем позвоночник, конечности и череп. Остеопатия является искусством вызова самокоррекции организма. Висцеральные манипуляции являются одним из её средств. Она (остеопатия) побуждает организм обращаться к своим собственным резервам, но ни в коем случае не подменяет их собой.

«Барраль».

Слайд 3В норме органы обладают механической подвижностью благодаря серозным оболочкам. Любое, даже минимальное

ограничение движения либо свидетельствует, либо неизбежно приводит к патологии органа.

Изменение подвижности, воспроизводимое тысячи раз, приводит к значительным изменениям в огромной цепочке физиологических превращений.

Слайд 4Физиология движения.

Все движения в организме осуществляются благодаря действию трех систем:

1. ЦНС

движения опорно-двигательного аппарата

(ОДА) посредством поперечно-полосатой мускулатуры.

Опосредованно влияет на положение и подвижность внутренних органов.

2. Автономной нервной системы;

Подвижность, регулируемая автономной нервной системой – автоматизмы (дыхание, сердечный ритм и т.д.)

3. ПДМ(Черепного Ритмического Импульса.)

NB!!! Движения висцерального органа, вызванные действиями ОДА, называются моторностью органа (пассивная подвижность).

Слайд 5

Различные виды висцеральной подвижности

Диафрагмальные движения.

Благодаря дыханию постоянно существует определенный градиент давления между

грудной и брюшной полостями.

Вдох: напряжение и уплощение диафрагмы, усиливается отрицательное давление в грудной полости (+ → ++); усиливается положительное давление в брюшной полости (+ → ++).

• Вектор деформации ткани, в результате отражения и конвергенции волны вдоха, расположен по средней линии и направлен в область ниже пупка (дан-тянь)

Во время выдоха происходит обратный процесс (уменьшение положительного давления в брюшной полости и уменьшение отрицательного давления в грудной полости)

Слайд 7Именно благодаря существованию градиента давления, сохраняется взаиморасположение внутренних органов, а также их

вес можно считать пренебрежимо малым.

• Различное положение живота в фазах вдоха и выдоха вызывает смещение внутренних органов.

• Дыхательная (пассивная) висцеральная подвижность имеет колоссальное значение, ибо осуществляется около 20000 раз в сутки.

NB!!! При наличии фиксации и искаженной схемы висцерального перемещения, возникает ускоренный износ внутреннего органа и постепенное приобретение им своей патологии.

Слайд 8Сердечные движения

(100 000 раз в сутки).

Вибрация и ритмика передается на окружающие

ткани (сосуды, пищевод, грудную клетку и т.д.)

Сердце имеет три оболочки; самая внешняя из них – перикардиальный фиброзный мешок; снаружи от него располагается жировая клетчатка. Благодаря им гасятся волны вибрации и минимизируется её влияние на функцию близлежащих органов.

Слайд 9Перистальтика

Перистальтикака – волнообразные сокращения полых внутренних органов.

NB!!! Движения внутренних органов, вызываемые диафрагмальным

дыханием, называются мобильностью (mobilite). Следовательно, мобильность исследуется при активном вдохе-выдохе пациента.

• Качественно мобильность определяются по оси, плоскости и амплитуде.

• Количественно (частота) соответствует частоте сокращений диафрагмы.

Слайд 10Мобильность органа связана со структуральной сферой (анатомией),

Мотильность отождествляется с понятием функции (или

физиологии).

NB!!! Т.о., определение мотильности органа прямо указывает на качество его функционирования.

NB!!! В процессе лечения необходимо восстановить гармонию структуры органа, восстановить гармонию его функции и сопоставить одно с другим

Слайд 11NB!!! Внутренняя подвижность висцеральных органов (невидимая, независящая от диафрагмального дыхания) — мотильность

(motilite)

Теории происхождения мотильности:

1. Связана с КРИ (частота мотильности примерно соответствует и коррелирует с ритмом ПДМ);

2. Эмбриональная теория:

o у всех органов мотильность несколько отличается;

o существует определенный координатор развития и отстройки внутренних органов в процессе эмбриогенеза:

В начале зародышевой жизни происходит миграция эмбриональных клеток и эмбриональных тканей.

Органы ЖКТ изначально ориентированы в сагиттальной плоскости. В ходе эмбрионального развития происходит закручивание, органы отдаляются от средней линии и, к моменту завершения эмбриогенеза, занимают свое окончательное положение. Это перемещение происходит не плавно, а ритмически (толчками) — этот ритм, сохраняясь у взрослого человека, и является ритмом мотильности органа.

Слайд 12Движения внутренних органов ( и мобильность, и мотильность) рассматриваются в трех плоскостях

и по трем осям.

В висцеральном плане мотильность и мобильность вызывают изменение взаиморасположения органов.

Висцеральные сочленения (как и суставы) имеют между собой скользящие поверхности – серозные оболочки, но (в отличие от суставов) не имеют моторной мышцы.

Внутренний орган может быть связан:

• с мышечной стенкой (напр., диафрагма и печень);

• со скелетом (напр., легкие и грудная клетка);

• с другим внутренним органом (напр., печень и почка).

Серозные оболочки (всегда состоят из двух листков, висцерального и париетального, свободно скользящих между собой благодаря смазке серозной жидкости):

– плевра;

– брюшина;

– перикард.

Слайд 13Соединения

1) Система двойного листка

Функции: скольжение и фиксация (присоска)

2) Система связок представляет собой переход серозной

оболочки

– со стенки на орган,

– либо с органа на орган

NB!!! связка может иметь два листка или один; основная функция – удержание органа на его месте.

3) Брыжейки (разновидность связки) – несут в себе нервы и сосуды; характерны для брюшной полости.

Функции: основная – обеспечение питания органа; минимальная – механическая поддержка.

4) Сальники (разновидность связки) – содержит мало сосудов, но много лимфатических элементов и жира.

Функция защита органа (механическая, тепловая и метаболическая)

Слайд 14Висцеральная интимность (плотноупакованность органов между собой) обеспечивается:

1. давлением в брюшной (или грудной) полости;

2. возможностью

взаимного скольжения органов.

Эффект тургора – свойство внутренних органов занимать минимум места, имея максимум объема, т.е. компактность.

Закон трубок (Бейлиса) –если потянуть эластичную структуру, её диаметр уменьшается. Когда тракция исчезает, происходит возврат к первоначальному диаметру а затем его увеличение

Слайд 15Патология подвижности

Висцеральная фиксация – потеря органом способности к движению.

1) связочная;

2) мышечная;

3) фиксация сочленений (спайка).

Слайд 16Связочная фиксация – причина висцероптозов.

NB!!! Потеря эластичности связки приводит к увеличению её

длины, а это, в свою очередь, к опущению внутреннего органа.

Опустившийся орган вместе с потерей правильного положения, теряет правильную подвижность.

Цель работы при птозах – восстановление адекватной подвижности органа.

Висцероптозы чаще характерны:

• у худых людей и имеющих астеническое сложение;

• при резкой потере веса;

• при длительной депрессии;

• в результате многократных и/или тяжелых родов (в т.ч. после эпизиотомии, наложения щипцов);

• после операций на брюшной полости (в т.ч. лапароскопических).

Слайд 17Мышечные фиксации – спазмы мышечной стенки (полых) органов.

Спазм мышцы неизбежно вызывает нарушение

мотильности и напрямую влияет на функцию органа.

Слайд 18• Спайки появляются в результате нарушения равновесия между продукцией (висцеральным листком) и поглощением

(париетальным листком) серозной жидкости.

(NB!!! После любого оперативного вмешательства, независимо от его технологии и объема)

• Спайки вызывают потерю внешней и внутренней подвижности (т.е. мобильности и мотильности).

• Спайка представляет собой патологическую ось, вокруг которой организовывается новое движение.

Слайд 19Гортанно глоточный комплекс

это единый

комплекс

( эмбрионально, анатомически и фасциально).

Слайд 20Висцеральное ложе шеи

Место, через которое краниальная остеопатия общается с висцеральной остеопатией.

Выход в

средостение и связь с перикардом.

Влияние хлыстовых повреждений ШОП (whiplash) на дисфункции фасциального ложа шеи. Так же фасциальные проблемы создают скелетно-мышечные дисфункции.

Связь и влияние дисфункций полости рта (языка окклюзии зубов) на фасции шеи и ШОП (и через них – на висцеральные органы и весь ОДА).

Взаимосвязь воздушных и васкулярных путей.

Слайд 21Ж.-П. Барраль

«Даже не большие ограничения тканей, которые не могут быть разрушительными в

других местах, имеют большие последствия в цервико-торакальном отделе, вызывая компрессию сосудов большого диаметра и соответственное нарушение кровотока»

Слайд 22Гортанно глоточный блок:

Висцеральные органы шеи: гортань, трахея, глотка, шейный отдел пищевода, щитовидная

и паращитовидная железы.

Системные органы шеи: блуждающие нервы, возвратные нервы, сонные артерии, подключичные артерии, яремные вены, симпатический ствол

Слайд 23границы

Основание затылочной кости и горизонтальные ветви нижней челюсти с диафрагмой рта -

сверху;

Грудина, ключица, лопатка, R1, C7 (грудная апертура)- снизу;

Остальные стенки,- мышечно-фасциальный каркас

Слайд 24Фасции шеи

1. Поверхностная фасция шеи – часть общей поверхностной фасции тела и

переходит без перерыва с шеи на соседние области.

2. Собственная фасция шеи состоит из двух листков глубокого и поверхностного

Поверхностный листок вверху прикрепляется к нижней челюсти, внизу – к переднему краю рукоятки грудины и ключицам. Охватывает шею как воротник, покрывая мышцы выше и ниже подъязычной кости, сосуды, нервы и слюнные железы.

Спереди, по средней линии срастается с глубоким листом собственной фасции шеи, образуя белую линию шеи. С каждой стороны поверхностный листок даёт ветвьк поперечным отросткам шейных позвонков в виде фронтально стоящей фронтальной пластинки.

Глубокий листок выражен только в среднем отделе шеи, позади m. sternocleidomastoideus.

Так как глубокий листок крепится к внутренней поверхности грудины, а наружный – к наружной, то между ними образуется пространство, заполненное рыхлой клетчаткой, где находятся поверхностные вены шеи (arcus venosus juguli).

Слайд 25Фасции шеи

3. Внутренняя фасция шеи облегает висцеральные органы шеи и состоит из

двух листков.

Висцеральный охватывает каждый из этих органов, образуя для них капсулу. От эндовисцеральной фасции отходят пластины Шарпи.

Париетальный охватывает все органы шеи в совокупности и образует влагалища для сосудов(aa.carotis communis et v.jugularis interna)

Простоанство висцеральным и между париетальным листком расположено превисцерально. Spatium pretrachialis продолжается в переднее средостение и переходит на перикард.

4.Предпозвоночная фасция покрывает предпозвоночные и лестничные мышцы.

Она начинается от основания черепа позади глотки и спускается вниз через всю шею, уходя в заднее средостение. Так же в заднее средостение продолжается spatium retroviscerale (пространство между предпозвоночной фасцией и париетальным листком внутренней фасции шеи)

Слайд 26Мышцы, лежащие выше подъязычной кости

ДВУБРЮШНАЯ МЫШЦА

ШИЛОВИДНО – ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА

ПОДБОРОДОЧНО - ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

ЯЗЫЧНО –

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

ЧЕЛЮСТНО - ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

Слайд 27Мышцы, лежащие НИЖЕ подъязычной кости

1.ЛОПАТОЧНО – ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

2.ГРУИНО – ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

3ЩИТОВИДНО - ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

Слайд 29глотка

1.расположение – от основания черепа до С6-С7

2. Имеет 7 отверстий:

-зев (С3)

-2-е хоаны

-2-е

Евстахиевы трубы

-вход в пищевод

-вход в трахею

3.В ней происходит дыхательного и пищеварительного путей.

4.Наличе лимфоидного кольца

Слайд 31глотка

Собственные мышцы глотки не доходят до черепа, а заканчиваются формированием фарингобазиллярной мембраны.

Она крепится к глоточному бугорку и базилярной части затылочной кости, к ости и латеральным пластинам клиновидной кости, к щитовидному хрящу, к петробазиллярному шву, к большим рогам подъязычной кости, к rafe, linea mylohyoidea, к наружному сонному отверстию.

Т.О, весь «гусак» подвешен к основанию черепа, поэтому проблемы черепа ( в т.ч. стрессы) всегда будут сказываться на состоянии ЖКТ, так и проблемы пищеварительной системы будут отражаться на состоянии черепа.

Слайд 32Стенки глотки

-фиброзная оболочка, которая сверху прикрепляется к костям основания черепа ( глоточный

бугорок, ость клиновидной кости,петро-базиллярный шов) , изнутри покрыта слизистой оболочкой, а снаружи –мышечной.

-слизистая оболочка носовой части покрыта мерцательным эпителием, в нижних отделах эпителий многослойный плоский.

-мышечная оболочка. Мышцы расположены продольно ( расширитали ) и циркулярно (констрикторы).

Констрикторы делятся на 3 этажа : верхний, средний и нижний.

Верхний начинается от tuberculum pharyngeum затылочной кости, на корне языка , processus pterigoideus основной кости, на linea mylohyoideus нижней челюсти, на корне языка , подъязычной кости.

Нижний- от хрящей гортани ( щитовидного и перстневидного).

Волокна мышц с каждой стороны идут назад и соединяются друг с другом, образуя шов rafe. Волокна нижнего сжимателя тесно связаны с мышечными волокнами пищевода.

Расширители: m.stylopharyngeus (от pr. styloideus к краям надгортанника и щитовидному хрящу) и m.palatopharyngeus ( от слуховой трубы ,от мышц языка к хрящам гортани).

Т.Е. мышцы глотки связаны с нижней челюстью, подъязычной костью, клиновидной костью…

Слайд 33ГЛОТКА

6. При дисфункции глотки:

1.нарушение венозного оттока от черепа

2.ext. затылочной кости.

3.сглажен

шейный лордоз.

4.Co-C1

5.Блок петро- базиллярного шва

Слайд 34ГОРТАНЬ

1.Расположена на уровне С4-С6 ниже подъязычной кости на передней стороне шеи.

2. Подвешена

к подъязычной кости.

3. Латерально от нее проходят сосудисто-нервные пучки.

4. Хрящи гортани:

Перстневидный хрящ

Щитовидный хрящ

Надгортанник.

Черпаловидные хрящи

2-а рожковидных хряща

2-а клиновидных.

Слайд 37СВЯЗКИ ГОРТАНИ

Membrana thereohyoidea состоит из непарной связки lig. thereohyoidea medianum и парных

ligg. tеhereohyoidea, натянутых между концами больших рогов подъязычной кости и верхними рожками щитовидного хряща.

Lig.hyoepiglotticum.

Lig.thereoepiglotticum .

Lig.cricothyreoideum- между дугой перстневидного и краем щитовидного.

2-е lig.vestibulare –ограничивает снизу преддверие гортани.

Lig.vocale- спереди прикрепляется к углу щитовидного хряща в близком соседстве с такой же связкой противоположной стороны, сзади- к proc.vocale черпаловидного хряща

Слайд 38МЫШЦЫ ГОРТАНИ

. Они делятся на:

1.Констрикторы

2.Дилятаторы

3.Изменяющие напряжение голосовых связок

Слайд 39МЫШЦЫ ГОРТАНИ

M.cricoarythenoideus lateralis идет от дуги перстневидного хряща вверх и назад к

черпаловидному хрящу proc.muscularis (1и3)

M.thyreoarythenoideus от внутренней поверхности пластинок щитовидного хряща к

черпаловидному хрящу proc.muscularis (1и3)

M. arythenoideus transversus перебрасывается с одного черпаловидного хряща на другой.(3)

Mm. arythenoidei obliqui перекрещиваясь, натягиваются между черпаловидными хрящами.

M.aryepiglotticus- продолжение предыдущей мышцы Это оба 1.

M. cricoarythenoideus posterior. (2)

M. .thyreoepiglotticus .(2)

M. cricothyreideus –главный констриктор гортани.(1)

M.vocalis – расслабляет голосовые связки

Слайд 41ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Щитовидная железа наиболее крупная из желез внутренней секреции у взрослого.

Располагается на

шее спереди дыхательного горла и на боковых стенках гортани, прилегая к щитовидному хрящу.

Размер: 50-60мм в поперечнике мах.

Вес 30-40гр.

Состоит из двух долей и перешейка, лежащего поперечно и соединяющего обе доли близ их нижних концов.

Слайд 42ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1.Врожденное недоразвитие ее приводит к кретинизму и микседеме.

2.Железа отвечает за

скорость окислительных процессов в организме

3. от гормона железы зависит правильное функцинирование нервной системы и правильное развитие тканей, в.т.ч. костной.

4.При гиперсекреции развивается в.т.ч. Базедова болезнь.

5.Вырабатываемый железой гормон тироксин ускоряет процесс окисления в

организме.

Слайд 43THYMUS (вилочковая железа)

Расположена в верхнепередней части грудной полости позади рукоятки и

части тела грудины.

Она состоит из двух долей (правой и левой), соединенных друг с другом посредством рыхлой соединительной ткани.

Величина железы изменяется с возрастом.

Слайд 44ФУНКЦИИ ВИЛИЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1.Орган образования лимфоцитов (гуморальный иммунитет).

2.Выделяет гормон, регулирующий отложение в костях

извести.

3.Функционирование вилочковой железы зависит от функционирования половых желез.

Слайд 45ПАЛЬПАЦИЯ

Пациент лежит на спине, шея в физиологическом нейтральном положении.

Врач у цефалического

конца кушетки.

1. Щитовидный хрящ:

• как расположена вырезка (по центру или нет)

2. Перстневидный хрящ

3. Перешеек щитовидной железы

• установив палец на перешеек, просим сделать больного глотательное движение; ощущаем мягкое перекатывание под пальцем (вверх и, затем, вниз).

4. Подушечки щитовидной железы

• установив пальцы на боковые массы, просим сделать больного глотательное движение; ощущаем мягкое перекатывание под пальцами (вверх и, затем, вниз).

Слайд 47Подготовительные приёмы работы с висцеральным ложем шеи

ПП: на спине

Врач: сидит у изголовья

Двумя

ладонями затылочный захват, кончики пальцев в субокципитальной области.

А) движением пальцев «к себе» достигаем расслабления субокципитальной области.

Б) движением пальцев вентро-каудально, приводим череп в лёгкую экстензию и удерживая параметры, просим несколько раз сглотнуть слюну

Слайд 48Исследование мобильности висцерального ложа шеи на уровне пластин Шарпи

ПП: на спине

Врач:

сидит у изголовья

Симметрично захватываем висцеральное ложе шеи с двух сторон

-2-е пальцы – фулькрум на ключицах4

-3-4-е пальцы кзади от кивательных мышц4

5-е пальцы- фулькрум на углах н/челюсти.

1-ын=е пальцы замкнуты друг на друге.

тестируем движения по всем направлениям:

- каудо-цефалически;

-латерально;

-в ротацию;

В латерофлексию.

Если блокирована одна ось – прямая техника,

Если несколько- стекинг в аггравацию параметров (+ глотательное движение), можно приём повторить несколько раз.

Слайд 49Поверхностный шейный

апоневроз

Связан с грудиноключичнососцевидной фасцией.

• Имеет зоны, особенного интереса.

– В

передней части – более плотные прикрепления по

внутренней части ключицы (у кивательной мышцы),

– возле сосцевидного отростка и

– возле угла нижней челюсти.

• Особо плотен поверхностный апоневроз в задней

части, но там мы с ним работаем опосредованно.

• Поверхностный апоневроз может быть в

дисфункции при любых воспалительных процессах

или хир.вмешательствах на уровне шеи и после

любой стоматологической инвазии.

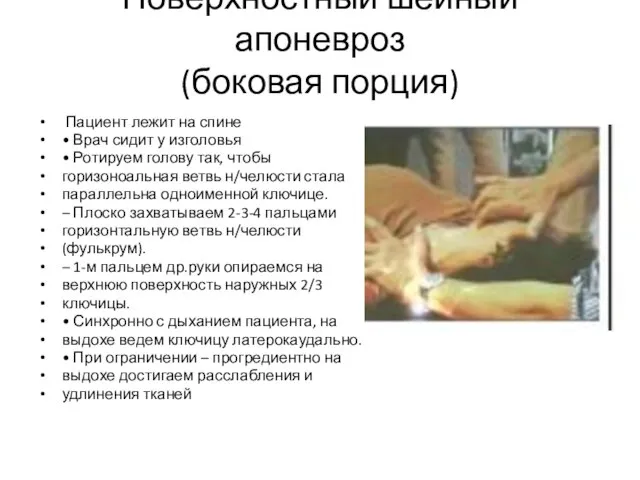

Слайд 50Поверхностный шейный апоневроз

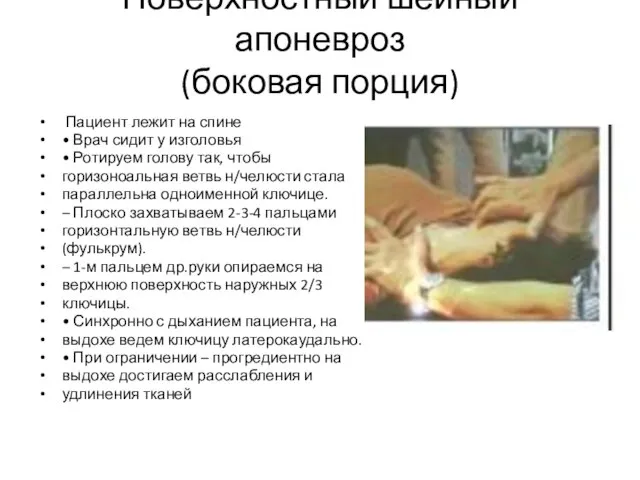

(боковая порция)

Пациент лежит на спине

• Врач сидит у

изголовья

• Ротируем голову так, чтобы

горизоноальная ветвь н/челюсти стала

параллельна одноименной ключице.

– Плоско захватываем 2-3-4 пальцами

горизонтальную ветвь н/челюсти

(фулькрум).

– 1-м пальцем др.руки опираемся на

верхнюю поверхность наружных 2/3

ключицы.

• Синхронно с дыханием пациента, на

выдохе ведем ключицу латерокаудально.

• При ограничении – прогредиентно на

выдохе достигаем расслабления и

удлинения тканей

Слайд 51Поверхностный шейный апоневроз

(средняя порция)

Исходное положение пациента и врача – то

же.

• Голова пациента вывадится в легкую

экстензию (на С0-С1)

• 2-3-4 пальцами одной руки фиксируем

подбородок в районе симфиза (фулькрум)

• Другая рука: либо 1-м пальцем в области

яремного отверстия, либо пяткой ладони на

рукоятку грудины, индуцирует грудину дорзо-

каудально.

• Прогредиентно, на выдохе, достигаем

расслабления и удлинения тканей.

Слайд 52Надподъязычная область

• Подбородочный уровень = надподъязычная область.

• Челюстно-подъязычная (m.mylohyoideus) и

двубрюшная

(m.digastricus) мышцs.

– При фиксированной челюсти, эти мышцы поднимают

подъязычную кость.

• Если челюсть долго остается фиксированной – создается

дисфункция на хиоиде – напряжение распространяется

вниз, вплоть до лопатки (лопаточно-подъяз.мышца) и

выводится из равновесия область плеча!

• Напряжение в двубрюшной мышце может передаваться

на сосцевидный отросток – ВК – СБС!

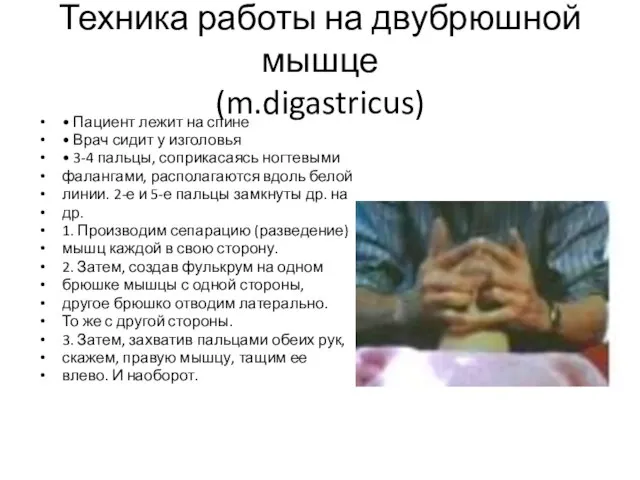

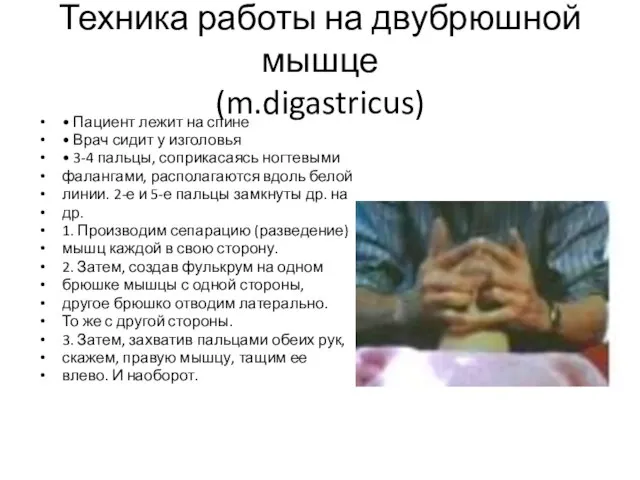

Слайд 53Техника работы на двубрюшной мышце

(m.digastricus)

• Пациент лежит на спине

• Врач сидит у

изголовья

• 3-4 пальцы, соприкасаясь ногтевыми

фалангами, располагаются вдоль белой

линии. 2-е и 5-е пальцы замкнуты др. на

др.

1. Производим сепарацию (разведение)

мышц каждой в свою сторону.

2. Затем, создав фулькрум на одном

брюшке мышцы с одной стороны,

другое брюшко отводим латерально.

То же с другой стороны.

3. Затем, захватив пальцами обеих рук,

скажем, правую мышцу, тащим ее

влево. И наоборот.

Слайд 54Техника работы на

подбородочном симфизе

• Эти техники – очень большая и

эффективная

работа, особенно после

различных стоматологических

воздействий.

• Здесь может брать начало сколиоз!

Обязательная коррекция у детей с

брекет-системами.

Слайд 55Техника работы на среднем шейном

апоневрозе

Прикрепление на

– Подъязычной кости,

–

На ключице,

– На лопатке.

Слайд 56Подподъязычная область

• Лопаточно-подъязычная мышца

– устанавливает взаимосвязь между

висцеральной оболочкой шеи и лопаткой.

–

Имеет два брюшка. Прикрепляется в

области верхнего угла лопатки.

– При фиксации лопатки, ПК опускается; при

фиксации челюсти, поднимается лопатка.

– Часто с напряжением этой мышцы связаны

болезненные точки на лопатке.

Слайд 57Коррекция пластины Шарпи техникой

высокой скорости (рекойлом)

• Пациент лежит на спине

• Врач

стоит сбоку, на уровне плеч.

• Для высвобождения правой стороны, ротируем и слегка

наклоняем голову влево.

• Укладываем 2-3-4 пальцы каудальной руки вдоль и

позади правой кивательной мышцы (5-й палец

контактирует с ключицей, 1-й палец – на симфизе)

• Ладонь каудальной руки плоско ложится на левую лобно-

теменно-висоную область.

• Переводим голову в правую ротацию и наклон до

ограничения на каудальной руке.

• Парой сил двух рук создаем преднапряжение (больше на

параметре наклона), и производим рекойл.

• Техника всегда двусторонняя!

Слайд 58Коррекция участка выше подъязычной кости

1. Тестирование подчелюстной диафрагмы и её белой

линии

Пациент лежит на спине.

Врач сидит у изголовья.

Положение рук:

I. Пальцы располагаются по внутреннему краю горизонтальных ветвей нижней челюсти и мягко пальпируют напряжение подчелюстной диафрагмы.

Возможны варианты:

а) не напряжена и уравновешена;

б) равномерно напряжена справа и слева;

в) напряжена с одной стороны

Слайд 59II. Двумя-четырьмя пальцами одной руки пальпируем белую линию подчелюстной диафрагмы. (Допустимо слабое

уплотнение и мягко-эластичная консистенция

Слайд 60. Коррекция подчелюстной диафрагмы

Пациент лежит на спине.

Врач сидит у изголовья, с опорой

на локти.

Положение рук: 3-4 пальцами обеих рук создаем контакт с мягкими тканями у внутреннего края горизонтальных ветвей нижней челюсти.

Пальпаторный аккорд осуществляется за счет сгибания пальцев на уровне метакарпо-фалангиальных суставов.

Введение тканей в напряжение производится за счет надавливания локтями на стол и приближения к ним своего тела.

• Врач просит пациента сделать глотательное движение, сам при этом не теряет напряжения тканей.

• Увеличиваем проникновение в ткани, пытаясь уравновесить давление обеих рук.

• Повторяем маневр несколько раз до полного расслабления и уравновешивания

Слайд 62

3. Коррекция белой линии подчелюстной диафрагмы

Пациент лежит на спине.

Врач сидит у изголовья,

с опорой на локти.

Положение рук: 2-3-4 пальцами обеих рук создаем контакт с мягкими тканями белой линии. Ногтевые пластины одноименных пальцев контактируют между собой; ладонная поверхность пальцев направлена кнаружи.

Пальпаторный аккорд осуществляется за счет сгибания пальцев в метакарпо-фалангиальных суставах.

Введение тканей в напряжение производится за счет надавливания локтями на стол и приближения к ним своего тела.

• Просим пациента сделать глотательное движение, не теряя контакта и напряжения тканей.

• Увеличиваем тканевое напряжение, пытаясь углубиться и увеличить разведение тканей в стороны.

Повторяем маневр несколько раз до достижения пальцами горизонтальных ветвей нижней челюсти (!).

Слайд 64. Коррекция гортанно-глоточного блока (I)

Пациент лежит на спине. Шея в нейтральном положении.

Врач

сидит или стоит у изголовья.

Положение рук: четырьмя или тремя пальцами обеих рук располагаясь кнутри от сосудисто-нервных пучков, захватываем ковшиком гортанно-глоточный блок (ГГБ), располагая пальцы ниже гониона, большие пальцы создают опору друг для друга. Локти прижаты к грудной клетке!

Пальпаторный аккорд: мягко контактируя, обнимаем ГГБ.

• Проверяем подвижность ГГБ вправо-влево, вверх-вниз, поворот во фронтальной плоскости (сагиттальная ось

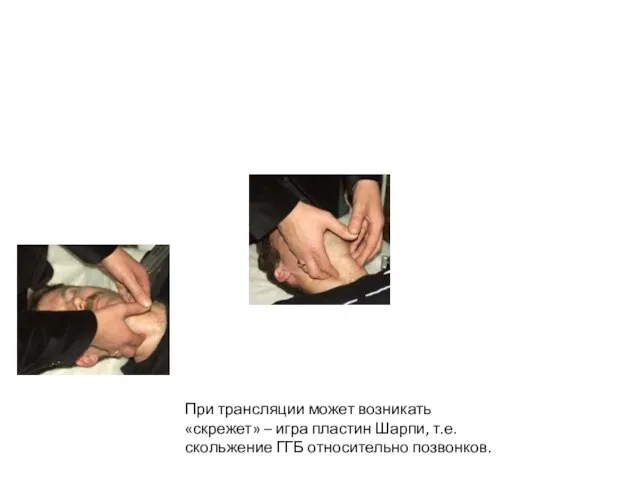

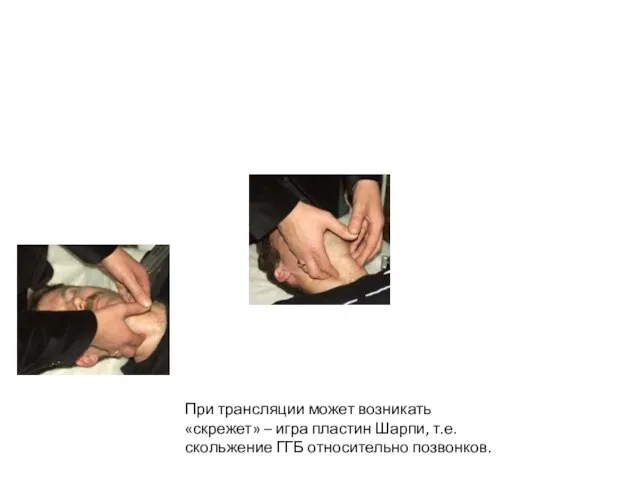

Слайд 65При трансляции может возникать «скрежет» – игра пластин Шарпи, т.е. скольжение ГГБ

относительно позвонков.

Слайд 66Вариант 1

• Сохраняя пальпаторный аккорд и напряжение тканей, врач производит стекинг в направлении

агровации.

• Удерживая ГГБ, просим пациента сделать глотательное движение.

• Увеличиваем параметры в агровации

Слайд 68Коррекция (2 вариант):

• При активном проявлении соединительной ткани, следуем за локальным прослушиванием.

• Медленно и

аккуратно возвращаем ткани ГГБ в нейтральное положение.

• Создаем обратные параметры (против тканевого барьера)

• Удерживая напряжение, просим сделать глотательное движение.

• Повторяем технику против барьера несколько раз.

• Возвращаем ткани в нейтральное положение.

• Убрав руки, просим несколько раз сглотнуть.

Ретестирование.

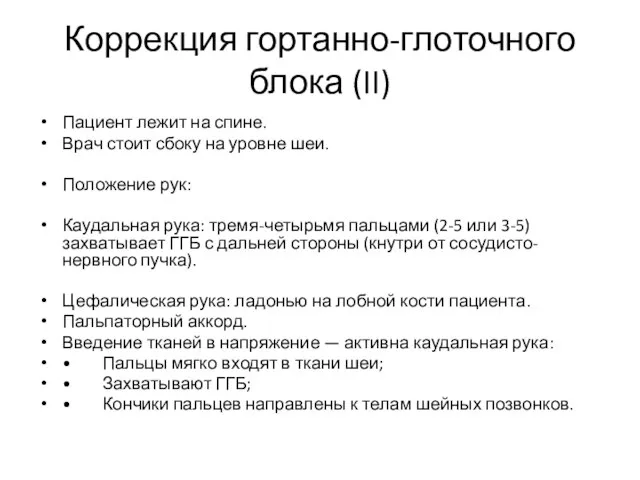

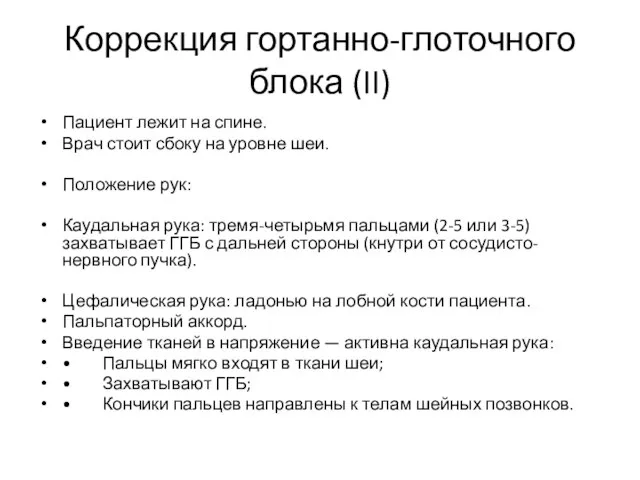

Слайд 69Коррекция гортанно-глоточного блока (II)

Пациент лежит на спине.

Врач стоит сбоку на уровне шеи.

Положение

рук:

Каудальная рука: тремя-четырьмя пальцами (2-5 или 3-5) захватывает ГГБ с дальней стороны (кнутри от сосудисто-нервного пучка).

Цефалическая рука: ладонью на лобной кости пациента.

Пальпаторный аккорд.

Введение тканей в напряжение — активна каудальная рука:

• Пальцы мягко входят в ткани шеи;

• Захватывают ГГБ;

• Кончики пальцев направлены к телам шейных позвонков.

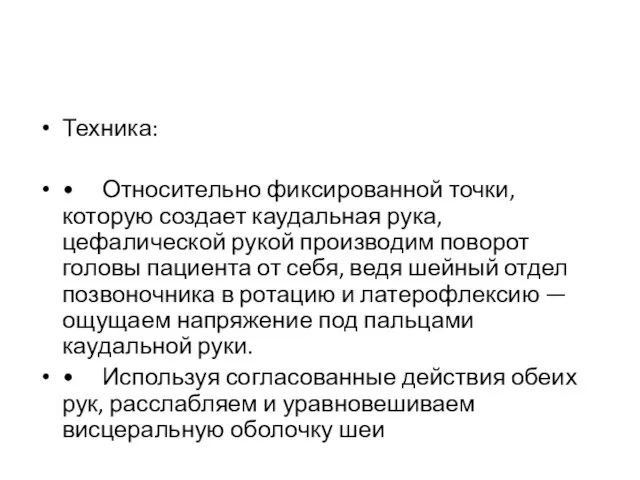

Слайд 70Техника:

• Относительно фиксированной точки, которую создает каудальная рука, цефалической рукой производим поворот головы

пациента от себя, ведя шейный отдел позвоночника в ротацию и латерофлексию — ощущаем напряжение под пальцами каудальной руки.

• Используя согласованные действия обеих рук, расслабляем и уравновешиваем висцеральную оболочку шеи

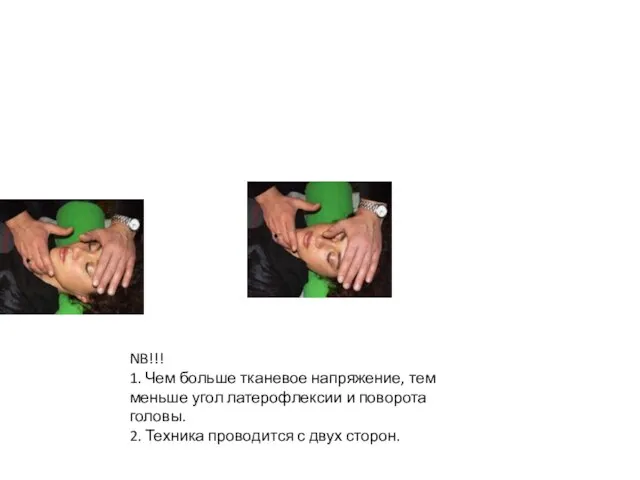

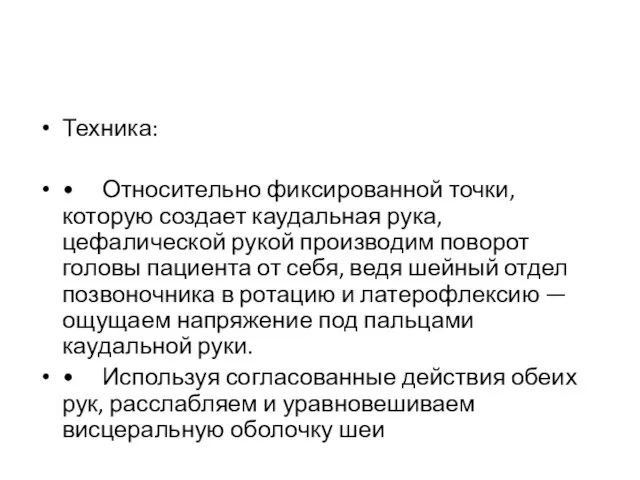

Слайд 71NB!!!

1. Чем больше тканевое напряжение, тем меньше угол латерофлексии и поворота

головы.

2. Техника проводится с двух сторон.

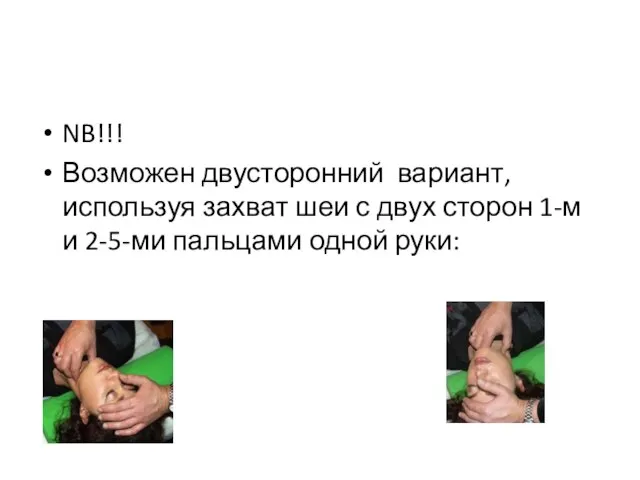

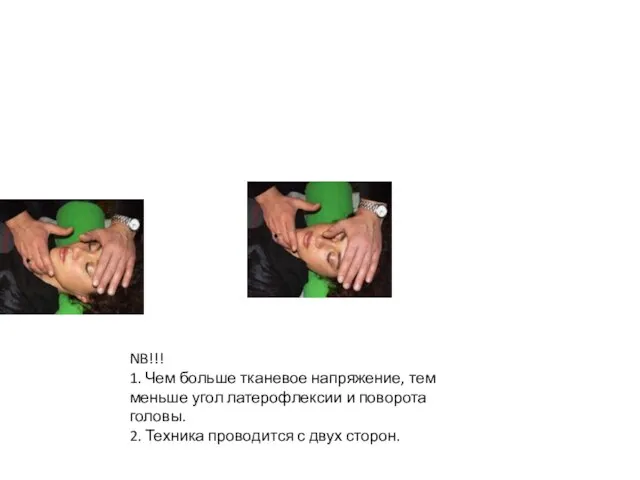

Слайд 72NB!!!

Возможен двусторонний вариант, используя захват шеи с двух сторон 1-м и

2-5-ми пальцами одной руки:

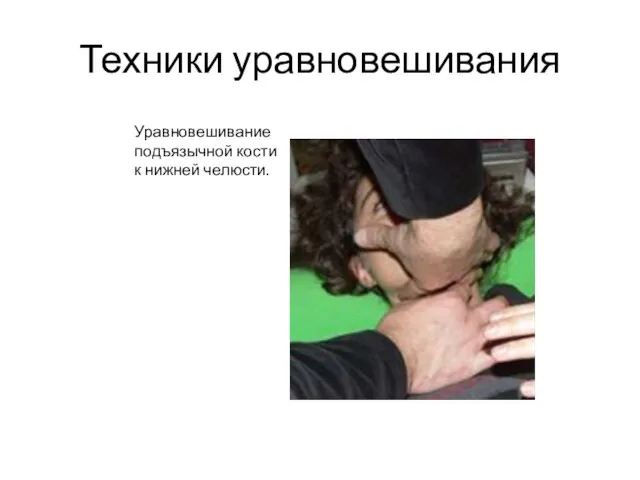

Слайд 73Техники уравновешивания

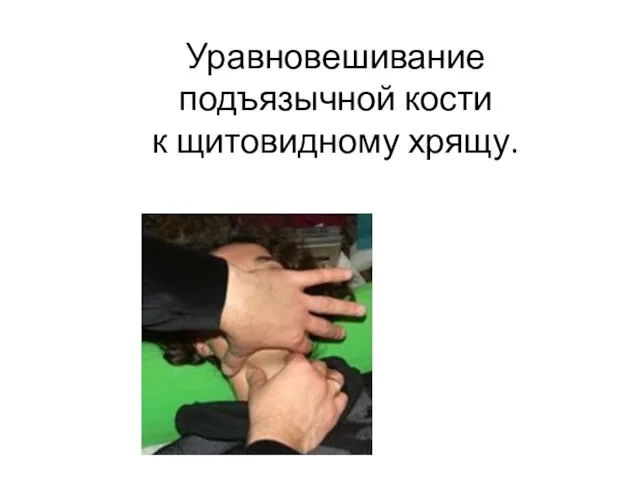

Уравновешивание

подъязычной кости

к нижней челюсти.

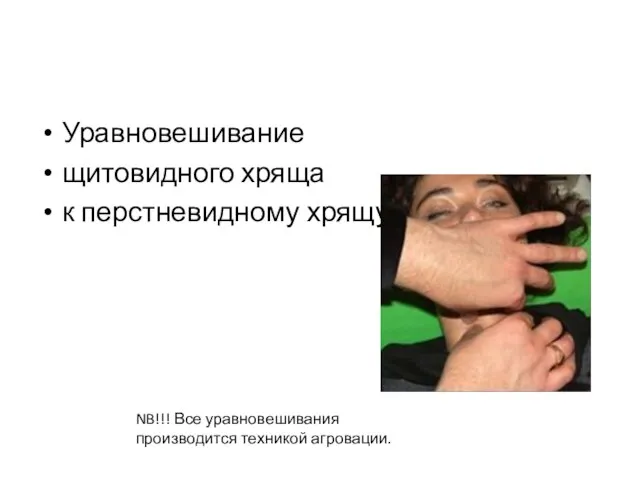

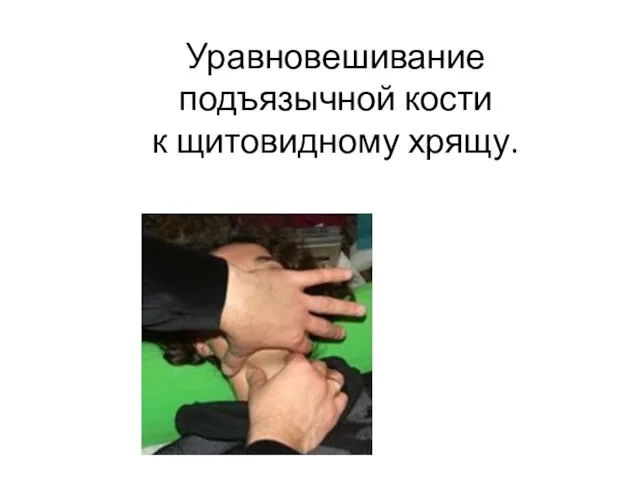

Слайд 74Уравновешивание

подъязычной кости

к щитовидному хрящу.

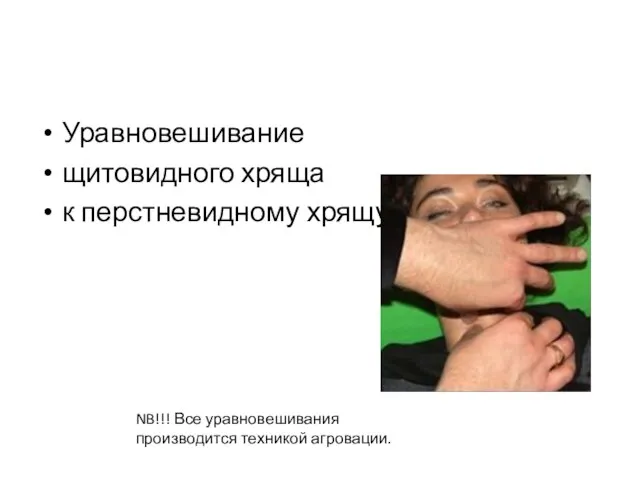

Слайд 75Уравновешивание

щитовидного хряща

к перстневидному хрящу.

NB!!! Все уравновешивания производится техникой агровации.

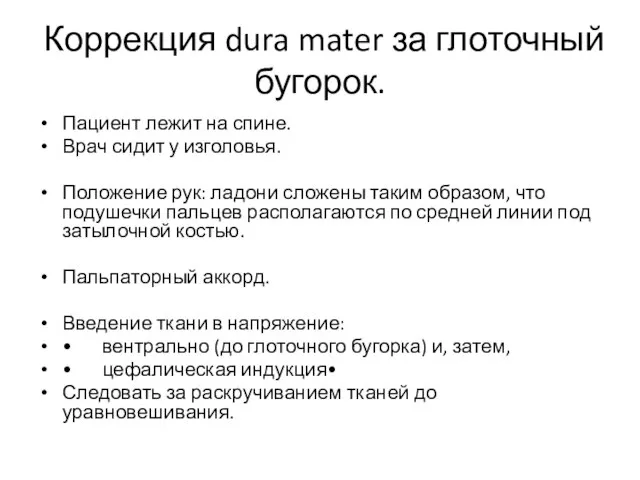

Слайд 77Коррекция dura mater за глоточный бугорок.

Пациент лежит на спине.

Врач сидит у изголовья.

Положение

рук: ладони сложены таким образом, что подушечки пальцев располагаются по средней линии под затылочной костью.

Пальпаторный аккорд.

Введение ткани в напряжение:

• вентрально (до глоточного бугорка) и, затем,

• цефалическая индукция•

Следовать за раскручиванием тканей до уравновешивания.

Слайд 79Показания для вышеописанных техник

Можно применять с 5-6 лет (и ранее);

После операций тонзиллэктомии

и трахеостомии;

Тонзиллиты;

Состояние после заглоточного абсцесса;

Состояние после операций на щитовидной железе;

рино-фаринго-ларингиты;

дисфония.

________________________________________

Слайд 80NB!!!

При наличии рубцов, в первую очередь работать на них. Это увеличит

фасциальную свободу и ускорит реакции.

Пульсовая диагностика (изменение наполнения пульсовой волны в ответ на прикосновение к рубцу) гарантированно помогает выяснить, на сколько рубец значим для организма.

________________________________________

NB!!!

Бруксизм – непроизвольное сжатие жевательной мускулатуры. Очень часто такое состояние сопровождает значимые, требующие коррекции изменения щитовидной железы. Корректная работа со щитовидной железы

Тризм – ночной скрип зубами не всегда связан с бруксизмом. Он может появляться на эмоциональном фоне, при интоксикации (глистной и т.п.), при черепной компрессии

Балалардың парадонт ауруына әкелетін қауып – қатер факторлар мен профилактикасы

Балалардың парадонт ауруына әкелетін қауып – қатер факторлар мен профилактикасы Основы трансторакальной эхокардиографии

Основы трансторакальной эхокардиографии Антиаритмичные препараты III класса

Антиаритмичные препараты III класса Клиникалық диагнозы

Клиникалық диагнозы Лечение скрытого апроксимального кариеса зуба

Лечение скрытого апроксимального кариеса зуба Применение скрининга в эпидемиологических исследованиях

Применение скрининга в эпидемиологических исследованиях 2_5298815906011421654

2_5298815906011421654 Иммунопрофилактика. Вакцинация

Иммунопрофилактика. Вакцинация Заболевания кожи и её придатков

Заболевания кожи и её придатков ДВС-синдром

ДВС-синдром Нарушения речи при ДЦП

Нарушения речи при ДЦП Урология

Урология Повышенная стираемость твердых тканей зубов

Повышенная стираемость твердых тканей зубов Комплексный регионарный болевой синдром

Комплексный регионарный болевой синдром Острый и хронический гломерулонефрит. Острый и хронический пиелонефрит

Острый и хронический гломерулонефрит. Острый и хронический пиелонефрит Профилактика инфекционных заболеваний

Профилактика инфекционных заболеваний Тиреоген - неотложная помощь при патологиях щитовидной железы

Тиреоген - неотложная помощь при патологиях щитовидной железы Стресс и здоровье человека

Стресс и здоровье человека Гемосидероз

Гемосидероз Лекция_№_10_Иммунитет,_виды_и_формы_Структура_имм_системы_ppt_1

Лекция_№_10_Иммунитет,_виды_и_формы_Структура_имм_системы_ppt_1 5_Nedonoshenny_novorozhdenny_rebenok

5_Nedonoshenny_novorozhdenny_rebenok Консультативный приём

Консультативный приём Артериальная гипертензия, или гипертония

Артериальная гипертензия, или гипертония Рандомизированное исследование эффективности применения севитина у больных алкоголизмом на этапе формирования ремиссии

Рандомизированное исследование эффективности применения севитина у больных алкоголизмом на этапе формирования ремиссии Лучевые поражения животных

Лучевые поражения животных Генная инженерия в медицинской микробиологии

Генная инженерия в медицинской микробиологии Спирометрия, бронхиальная астма и ХОБЛ

Спирометрия, бронхиальная астма и ХОБЛ Периоды новорожденности

Периоды новорожденности