Содержание

- 2. ВПС – группа аномалий положения, морфологии структур сердца и/или магистральных сосудов, присутствующий с рождения,возникающий в результате

- 3. Большие пороки Большие пороки нарушают ток крови внутри сердца или по большому и/или малому кругам кровообращения.

- 4. Эпидемиология Частота ВПС среди новорождённых в мире составляет около 8 %0 (8 на 100 новорождённых) -

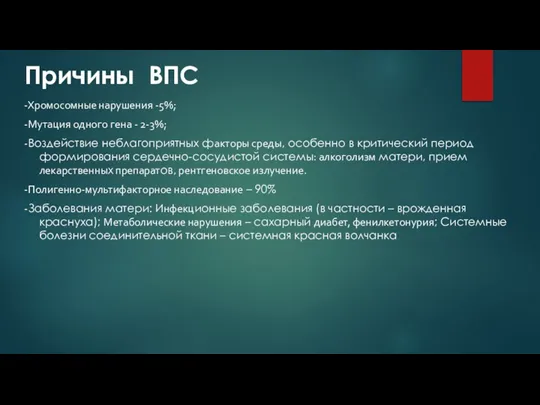

- 5. Причины ВПС -Хромосомные нарушения -5%; -Мутация одного гена - 2-3%; -Воздействие неблагоприятных факторы среды, особенно в

- 6. Воздействие алкоголя - При алкоголизме матери у плода развивается эмбриофетальный алкогольный синдром в 30%. Пороки сердца

- 7. Инфицирование матери вирусом краснухи Инфицирование матери вирусом краснухи в I триместре беременности в 50-60% случаев приводит

- 8. Патогенез -Неблагоприятные факторы, воздействуя на плод в критические моменты развития, нарушают формирование структур сердца, вызывают диспластические

- 9. NB – Дети с пороками сердца как правило рождаются с нормальным весом или незначительной гипотрофией. Это

- 10. Классификация (Л. Бокерия и соавт.) -Пороки со сбросом слева-направо («бледные»): открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной и

- 11. -Пороки с препятствием кровотоку: коарктации аорты, стеноз аортального клапана, стеноз клапана легочной артерии, стеноз митрального клапана,

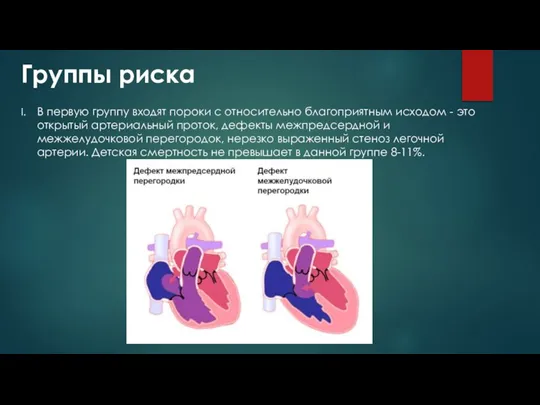

- 12. Группы риска В первую группу входят пороки с относительно благоприятным исходом - это открытый артериальный проток,

- 13. II. Вторая группа врожденных пороков сердца - это болезни миокарда и перикарда, тетрада Фалло. Смертность возрастает

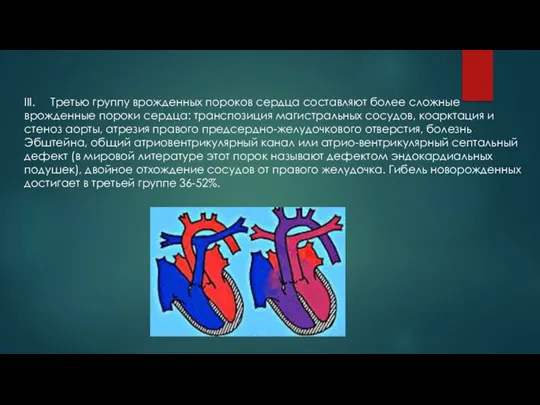

- 14. III. Третью группу врожденных пороков сердца составляют более сложные врожденные пороки сердца: транспозиция магистральных сосудов, коарктация

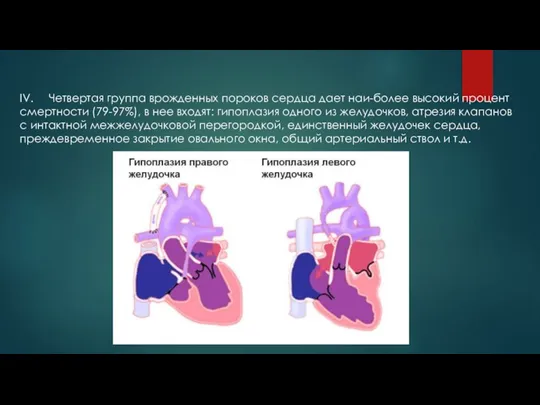

- 15. IV. Четвертая группа врожденных пороков сердца дает наи-более высокий процент смертности (79-97%), в нее входят: гипоплазия

- 16. Фазы развития впс Фаза первичной адаптации – организм ребенка приспосабливается к нарушениям кровообращения, вызванным пороком. Характерно

- 17. Фаза относительной компенсации – наступает если дети не погибают в первую фазу, обычно это происходит после

- 18. Терминальная фаза – наступает при исчерпании компенсаторных возможностей, изнашивании миокарда и исчерпании регуляторных механизмов сердца. Морфологически

- 19. Критические состояния при ВПС Критические состояния при ВПС возникают наиболее часто в период перехода от пренатального

- 20. Причины развити критических состояний при ВПС Развитие критических состояний обусловлено: 1. Острым дефицитом сердечного выброса 2.

- 21. Лечение ВПС При подавляющем большинстве пороков сердца показано хирургическое лечение. Сроки (экстренное, срочное или плановое) и

- 23. Скачать презентацию

Виды и механизмы центрального торможения и его роль в деятельности организма

Виды и механизмы центрального торможения и его роль в деятельности организма Кандидоз полости рта у детей

Кандидоз полости рта у детей Травма. Диагностика. Лечение. Синдром длительного сдавливания

Травма. Диагностика. Лечение. Синдром длительного сдавливания Логопедический массаж ложками

Логопедический массаж ложками Понятия щитовидной железы

Понятия щитовидной железы Применение синтетических танинов и новых топических ГКС в комплексном лечении ряда дерматозов

Применение синтетических танинов и новых топических ГКС в комплексном лечении ряда дерматозов Повязка чепец, техника наложения

Повязка чепец, техника наложения Амёбиаз. Африканский трипаносомоз. Лямблиоз. Трихомониаз. Токсоплазмоз

Амёбиаз. Африканский трипаносомоз. Лямблиоз. Трихомониаз. Токсоплазмоз Разговор о важном – Предупреждён, значит вооружён. Профилактика ВИЧ-инфекции

Разговор о важном – Предупреждён, значит вооружён. Профилактика ВИЧ-инфекции Гальванизация и гальванизм в стоматологии

Гальванизация и гальванизм в стоматологии Хирургическая анатомия селезенки. Спленэктомия. Показания, противопоказания, принципы и способы выполнения

Хирургическая анатомия селезенки. Спленэктомия. Показания, противопоказания, принципы и способы выполнения Болезни органов дыхания Острые и хронические заболевания лёгких

Болезни органов дыхания Острые и хронические заболевания лёгких Периодическая аккредитация специалистов со средним медицинским образованием в 2022 году

Периодическая аккредитация специалистов со средним медицинским образованием в 2022 году Ultrasonic B-Scanner UD-8000

Ultrasonic B-Scanner UD-8000 Ми – жұлын сұйықтығының құрамы мен диагностикалық маңызы

Ми – жұлын сұйықтығының құрамы мен диагностикалық маңызы Лидер 21 века. Интеллектуальная игра

Лидер 21 века. Интеллектуальная игра Болеутоляющие средства. Анальгетики

Болеутоляющие средства. Анальгетики Кейбір тағамдық заттектердің жақпауы

Кейбір тағамдық заттектердің жақпауы Вирус простого герпеса (ВПГ-1; ВПГ-2)

Вирус простого герпеса (ВПГ-1; ВПГ-2) Місцеве і загальне знеболення

Місцеве і загальне знеболення Клиническая терминология

Клиническая терминология mestnye_anestetiki

mestnye_anestetiki Губчаста нирка

Губчаста нирка Жедел аппендициттің клиникасы

Жедел аппендициттің клиникасы Инфекционные заболевания

Инфекционные заболевания Противовирусные средства

Противовирусные средства Роль системного воспаления в инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) и ее исходах у пациентов с терминальной почечной недостаточностью

Роль системного воспаления в инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) и ее исходах у пациентов с терминальной почечной недостаточностью Особенности сестринского процесса в психиатрии. Этические нормы, сохранение врачебной тайны

Особенности сестринского процесса в психиатрии. Этические нормы, сохранение врачебной тайны