- Главная

- Обществознание

- Социокультурный подход и методы

Содержание

- 2. Научное исследование: Принципы: Объективность и достоверность Обоснованность Проверяемость (принцип верификации) Согласованность Воспроизводимость (в 2011 году группа

- 3. Логика научного исследования Гипотеза – предполагаемый ответ на исследовательский вопрос

- 4. Результаты научных исследований Можно найти в научных статьях Поисковые ресурсы для нахождения научных статей Google академия

- 5. Два основных методологических подхода в социологических исследованиях Методы сбора данных: Качественные. Интерпретативный/социокультурный подход. Количественные. Гипотетико-дедуктивный подход.

- 6. Полевые исследования Исследования, в которых удается получить новые эмпирические данные посредством наблюдения, интервью / опроса или

- 7. Методы в качественной традиции Наблюдение (формализованное/неформализованное, полевое/лабораторное; включенное/участвующее и невключенное) Кейс-стади (промышленные предприятия, крестьянское подворье) Интервью

- 9. Интервью Формализованное/неформализованное Индивидуальное/групповое История жизни

- 10. Пример интервью: «Место под солнцем»: уровни формирования школьной инклюзии https://jsps.hse.ru/article/view/10218 Формирование инклюзивной организационной культуры школ становится

- 11. Включенное наблюдение

- 12. Включенное наблюдение О «непутевых черничках» и «птичках небесных»: парадокс монастырской тотальности https://jsps.hse.ru/article/view/9999 Правила, время и насилие

- 13. О «непутевых черничках» и «птичках небесных»: парадокс монастырской тотальности В статье рассматривается специфика устройства современных православных

- 14. Кейс-стади

- 15. Пример кейс-стади «Путевка в жизнь» для «трудных» подростков? Возможные сценарии (ре)интеграции в специальных учреждениях https://jsps.hse.ru/article Тема

- 16. Анализ текстов «То, что нас окружает и доступно наблюдению, либо уже является текстом или может быть

- 17. Методы анализа текстов Контент-анализ (гендерные исследования, например, по вопросу о процентном соотношении мужчин и женщин среди

- 18. Анализ текстов: пример дискурс-анализа Пожилые в российской негосударственной социальной работе https://jsps.hse.ru/article/view/7625 Анализируются изменения социальной политики и

- 19. Пример 2 анализа дискурса Репрезентации рабочих в российской печатной прессе https://jsps.hse.ru/article/view/3285 В статье рассматриваются способы репрезентации

- 20. Анализ кинотекстов: текст и контекст феминистский текстуальный анализ фильма – старается ответить на следующие вопросы: Кто

- 21. Анализ видео: пример Механизмы производства инаковости в дискурсе: теория и методология анализа (на примере одного кинотекста)

- 22. Дискурсивный анализ Устоявшиеся языковые практики, содержательно и тематически определенные формы производства текстов отличаются своими правилами в

- 23. М.Скривен: модель дискурс-анализа модель анализа предполагает несколько шагов: идентификация компонентов текста (слов и словосочетаний) в качестве

- 24. Пример дискурс-анализа Дискурсивные границы территории родительства: анализ кейса «плохой матери» в социальных медиа https://jsps.hse.ru/article/view/13129 Статья посвящена

- 25. Визуальная антропология Фотографии выступают одновременно как иллюстрация и визуальная репрезентация: «Запечатленный фотографией образ не только воспроизводит

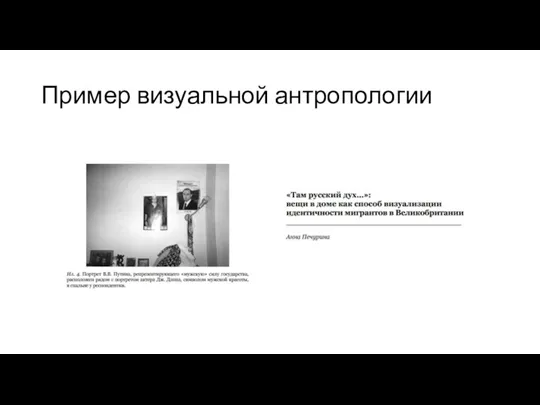

- 26. Пример визуальной антропологии

- 27. Нарративный анализ интервью относится к феноменологическим методам изучения текста и языка, где, по cловам Мерло-Понти, принято

- 28. «Рассказывая свои жизни, люди порой лгут, многое забывают, преувеличивают, путаются и неверно истолковывают многие вещи. Однако

- 29. Анализ нарратива Секвенционный: - хронологическая секвенция - секвенция последствий - тематическая секвенция Биографические нарративы, обыденные нарративы

- 30. Пример нарративного анализа функции - дать тезисы последующего текста (Т), ориентировать слушателя (ОС), представить комплексное действие

- 31. четыре критерия валидности нарративного анализа критерии убедительности. Убедительность будет наибольшей там, где теоретические положения поддерживаются свидетельствами

- 32. Не только метод, но и инструмент социальной терапии . Социальные работники, психотерапевты, представители социальных движений помогают

- 33. Опрос https://jsps.hse.ru/article/view/9950 Факторы вовлечения в проституцию в несовершеннолетнем возрасте: результаты эмпирического исследования взрослых женщин

- 34. Социальное неравенство Трудовые графики https://jsps.hse.ru/article/view/9947

- 35. Анализ документов Социальный туризм в России: потенциальные туристы и доступные возможности https://jsps.hse.ru/article/view/10604 Анализ переписи Положение детей-инвалидов

- 37. Скачать презентацию

Слайд 2Научное исследование:

Принципы:

Объективность и достоверность

Обоснованность

Проверяемость (принцип

верификации)

Согласованность

Воспроизводимость (в 2011 году группа американских ученых

Научное исследование:

Принципы:

Объективность и достоверность

Обоснованность

Проверяемость (принцип

верификации)

Согласованность

Воспроизводимость (в 2011 году группа американских ученых

Объективность и достоверность

Обоснованность

Проверяемость (принцип

верификации)

Согласованность

Воспроизводимость (в 2011 году группа американских ученых решила повторить 100 классических психологических исследований, опубликованных в ведущих научных журналах. Воспроизвелось меньше половины)

Слайд 3Логика научного исследования

Гипотеза – предполагаемый ответ на исследовательский вопрос

Логика научного исследования

Гипотеза – предполагаемый ответ на исследовательский вопрос

Слайд 4Результаты научных исследований

Можно найти в научных статьях

Поисковые ресурсы для нахождения научных

Результаты научных исследований

Можно найти в научных статьях

Поисковые ресурсы для нахождения научных

Google академия https://scholar.google.ru/

Киберленинка https://cyberleninka.ruE-library https://elibrary.ruScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

ScienceResearch http://scienceresearch.com/scienceresearch/

Слайд 5Два основных методологических подхода в социологических исследованиях

Методы сбора данных:

Качественные. Интерпретативный/социокультурный подход.

Количественные. Гипотетико-дедуктивный

Два основных методологических подхода в социологических исследованиях

Методы сбора данных:

Качественные. Интерпретативный/социокультурный подход.

Количественные. Гипотетико-дедуктивный

Слайд 6Полевые исследования

Исследования, в которых удается получить новые эмпирические данные посредством наблюдения, интервью

Полевые исследования

Исследования, в которых удается получить новые эмпирические данные посредством наблюдения, интервью

Методы и теоретические перспективы

Проблема культурного шока, вхождения в поле и определение своей роли, этические вопросы

Слайд 7Методы в качественной традиции

Наблюдение (формализованное/неформализованное, полевое/лабораторное; включенное/участвующее и невключенное)

Кейс-стади (промышленные предприятия, крестьянское

Методы в качественной традиции

Наблюдение (формализованное/неформализованное, полевое/лабораторное; включенное/участвующее и невключенное)

Кейс-стади (промышленные предприятия, крестьянское

Интервью (нарративное, история жизни)

Анализ текстов (+визуальная антропология)

Слайд 9Интервью

Формализованное/неформализованное

Индивидуальное/групповое

История жизни

Интервью

Формализованное/неформализованное

Индивидуальное/групповое

История жизни

Слайд 10Пример интервью:

«Место под солнцем»: уровни формирования школьной инклюзии

https://jsps.hse.ru/article/view/10218

Формирование инклюзивной организационной

Пример интервью:

«Место под солнцем»: уровни формирования школьной инклюзии

https://jsps.hse.ru/article/view/10218

Формирование инклюзивной организационной

Слайд 11Включенное наблюдение

Включенное наблюдение

Слайд 12Включенное наблюдение

О «непутевых черничках» и «птичках небесных»: парадокс монастырской тотальности

https://jsps.hse.ru/article/view/9999

Правила, время и насилие

Включенное наблюдение

О «непутевых черничках» и «птичках небесных»: парадокс монастырской тотальности

https://jsps.hse.ru/article/view/9999

Правила, время и насилие

https://jsps.hse.ru/article/view/10002

Слайд 13О «непутевых черничках» и «птичках небесных»: парадокс монастырской тотальности

В статье рассматривается специфика устройства

О «непутевых черничках» и «птичках небесных»: парадокс монастырской тотальности

В статье рассматривается специфика устройства

Слайд 14Кейс-стади

Кейс-стади

Слайд 15Пример кейс-стади

«Путевка в жизнь» для «трудных» подростков? Возможные сценарии (ре)интеграции в специальных учреждениях

https://jsps.hse.ru/article

Тема

Пример кейс-стади

«Путевка в жизнь» для «трудных» подростков? Возможные сценарии (ре)интеграции в специальных учреждениях

https://jsps.hse.ru/article

Тема

Слайд 16Анализ текстов

«То, что нас окружает и доступно наблюдению, либо уже является текстом

Анализ текстов

«То, что нас окружает и доступно наблюдению, либо уже является текстом

По способу фиксирования информации – рукописные и печатные, фото-, аудио- и видеозаписи. С точки зрения целевого назначения бывают целевые (специально созданные в целях исследования) и наличные документы.

По степени персонификации – личные (дневники, мемуары, письма) и безличные (статистические или событийные архивы, данные прессы, протоколы собраний).

В зависимости от статуса документального источника – официальные и неофициальные. Особую группу документов образуют материалы средств массовой информации.

Наконец, по источнику информации документы бывают первичные и вторичные. Вторичные представляют собой обработку, обобщение или описание данных первичных документов, созданных на основе наблюдения, опроса, регистрации событий

Слайд 17Методы анализа текстов

Контент-анализ (гендерные исследования, например, по вопросу о процентном соотношении мужчин

Методы анализа текстов

Контент-анализ (гендерные исследования, например, по вопросу о процентном соотношении мужчин

Дискурс-анализ

Анализ риторики

Деконструкция (Ярким примером феминистской деконструкции служит проведенный Лорел Грэхам сравнительный анализ четырех текстов, созданных об одном и том же явлении – об одном годе жизни доктора наук Лиллианы Моллер Джилбрет, которая была пионером научного менеджмента. В качестве четырех текстов Грэхам взяла личные дневники Джилбрет, биографию, написанную ее коллегой Эдной Йост, книгу, опубликованную двумя детьми Джилбрет, и экранизацию этой книги)

Слайд 18Анализ текстов: пример дискурс-анализа

Пожилые в российской негосударственной социальной работе

https://jsps.hse.ru/article/view/7625

Анализируются изменения социальной

Анализ текстов: пример дискурс-анализа

Пожилые в российской негосударственной социальной работе

https://jsps.hse.ru/article/view/7625

Анализируются изменения социальной

По данным исследования, ожидания пожилых в отношении социальных услуг государственных учреждений и религиозных организаций ориентированы на пассивное получение помощи. Эксперты религиозных организаций конструируют пожилых клиентов в терминах получателей помощи, игнорируя их ресурсность и возможность активизации. Отмечено неравномерное отставание идеологии социальной работы от ориентиров социальной политики. Основной вид деятельности государственных учреждений – формирование регистра получателей и осуществление социальных услуг. Некоммерческие светские социальные организации демонстрируют гораздо больший ассортимент социальных услуг и готовы к внедрению инноваций. Религиозные организации традиционно относят пожилых к клиентам социальной работы и ориентируют их на пассивное получение помощи.

Слайд 19Пример 2 анализа дискурса

Репрезентации рабочих в российской печатной прессе

https://jsps.hse.ru/article/view/3285

В статье рассматриваются

Пример 2 анализа дискурса

Репрезентации рабочих в российской печатной прессе

https://jsps.hse.ru/article/view/3285

В статье рассматриваются

Опираясь на материалы публикаций в масс-медиа и интервью с сотрудниками печатных изданий, выделяют консервативный и либеральный дискурсы, представляющие промышленных рабочих как социальную группу. Консервативный тип пересекается с гегемонным дискурсом центральных телеканалов. Он утверждает корпоративные ценности, создает нормативный образ рабочих, согласно которому они выступают частью большого «организма» – предприятия, корпорации, цивилизации. Протесты рабочих представлены в нем как результат влияния внешних сил, а сами они помещаются в один ряд с социально-профессиональными группами, занимающими более высокое социальное положение, например, с руководителями предприятий и бизнесменами.Антагонистических противоречий между рабочими и владельцами предприятий в этом дискурсивном типе нет.

Либеральный дискурс транслирует идеи свободы и экономических ценностей и подразделяется на два подтипа. Один – неолиберальный дискурс работает на усиление социального неравенства и описывает рабочих через количественные показатели и категории «глобальной экономики», «эффективности» и «производительности труда». Он представляет их пассивным элементом общества, который должен приносить прибыль. Другой – либерально-социальный дискурс напротив уделяет внимание вопросам справедливости и трудовых конфликтов. Он репрезентирует рабочих как энергичных и решительных людей, способных на самостоятельные коллективные действия. Образы рабочих в этом дискурсе более разнообразны и показаны детально в конкретных ситуациях. Однако эпизодическое обращение изданий социально-либеральной направленности к данной проблематике объясняется, скорее, личными интересами или политическими убеждениями журналистов, нежели осмысленной издательской политикой. Авторы статьи приходят к выводу о том, что в консервативном дискурсе рабочие используются для легитимации существующего порядка. В неолиберальном – они рассматриваются как экономический ресурс, в то время как в либерально-социальном дискурсивном типе рабочие предстают борцами за свои трудовые права, но делается это для того, чтобы извлечь максимальную прибыль через привлечение и расширение читательской аудитории. Вместе с тем на данный момент в российском медийном пространстве целостный образ рабочего отсутствует.

Слайд 20Анализ кинотекстов: текст и контекст

феминистский текстуальный анализ фильма – старается ответить

Анализ кинотекстов: текст и контекст

феминистский текстуальный анализ фильма – старается ответить

контекстуальный подход, основанный на семиотике и феминистском психоанализе, Аннет Кун называет «делать видимым невидимое (Making Visible the Invisible)». Это социологическое феминистское прочтение фильма, которое выявляет способы конструирования «женщин» в кинообразах или нарративной структуре, помещая сюжет в конкретные социальные практики властных отношений, учитывая контекст производства фильма, типов социальных отношений. В этот процесс включены, например, отношения между способами производства фильма и формой его текстуальных структур. Исследования кино могут фокусироваться на текстах фильмов или на их социально-исторических, культурных контекстах, но в идеальном случае должны быть нацелены на выявление связи между ними. Впрочем, понятие контекста может различаться от политических, экономических условий до зрительских пристрастий, стилистических особенностей аудитории

Слайд 21Анализ видео: пример

Механизмы производства инаковости в дискурсе: теория и методология анализа (на

Анализ видео: пример

Механизмы производства инаковости в дискурсе: теория и методология анализа (на

https://jsps.hse.ru/article/view/3347

В статье на основе систематизации теоретических и эмпирических ис-следований рассматриваются приемы и этапы процесса производства инаковости (othering): противопоставление (использование бинарных категорий), дистанцирование (укрепление границ), иерархизация (выстраивание отношений подчинения) и элиминация Другого. Автор полагает, что процесс производства инаковости в дискурсе может выражаться как в стратегиях объективации Другого, так и в стремлениях подчеркнуть его радикальную непохожесть как ценность. Сопротивление процессу отчуждения противоположно объективации Другого и выражается в различных способах деконструирования дискурса: преодолении бинарного мышления и патологизации, пересмотре властной иерархии, признании равноценности субъектов и важности диалога. Разработанная автором теоретико-методологическая схема применена в анализе репрезентаций инаковости в кинодискурсе на примере фильма И. Твердовского «Класс коррекции» (2014). Было выявлено наличие механизмов отчуждения: поляризации, стереотипизации, десубъективации, маргинализации, пристыжения, феминизации, а также способов сопротивления: харизматизации, субъективации, деиерархизации, пародирования, конфронтации.

Слайд 22Дискурсивный анализ

Устоявшиеся языковые практики, содержательно и тематически определенные формы производства текстов отличаются

Дискурсивный анализ

Устоявшиеся языковые практики, содержательно и тематически определенные формы производства текстов отличаются

В исследованиях дискурса именно контекст, а не сам текст является предметом анализа: «Анализ дискурса заключается в том, чтобы реконструировать процессы социальной объективации, коммуникации, легитимации смысловых структур на основе описания практики институтов, организаций соответствующих коллективных актеров и проанализировать социальное влияние этих процессов»1 . Речь идет о том, что текст анализируется не сам по себе как грамматическая форма, содержащая информацию о фактах, а в качестве социальной репрезентации. Репрезентация, согласно С.Холлу, – это главная практика, благодаря которой создается общепринятое знание, составляющее ядро культуры; это производство смысла посредством языка2 . Язык как система репрезентации – это концептуальная смысловая карта, генерирующая ментальные связи между реально существующими объектами, абстрактными и вымышленными образами, работающая в процессах обмена смыслами и понятиями.

Слайд 23М.Скривен: модель дискурс-анализа

модель анализа предполагает несколько шагов: идентификация компонентов текста (слов и

М.Скривен: модель дискурс-анализа

модель анализа предполагает несколько шагов: идентификация компонентов текста (слов и

Воспользуемся приемами М.Скривена и С.Тулмина и проанализируем начальные фразы статьи Р.Ямадаева2 : «Для чеченца использовать женщину в войне большой позор. Если мужчина позволяет женщине вмешиваться в обычную бытовую драку, про него у нас говорят: он сам не мужчина, хуже бабы». Для этого составим таблицу (см.Табл.1 в Приложении)

Слайд 24Пример дискурс-анализа

Дискурсивные границы территории родительства: анализ кейса «плохой матери» в социальных медиа

https://jsps.hse.ru/article/view/13129

Статья

Пример дискурс-анализа

Дискурсивные границы территории родительства: анализ кейса «плохой матери» в социальных медиа

https://jsps.hse.ru/article/view/13129

Статья

Слайд 25Визуальная антропология

Фотографии выступают одновременно как иллюстрация и визуальная репрезентация: «Запечатленный фотографией образ

Визуальная антропология

Фотографии выступают одновременно как иллюстрация и визуальная репрезентация: «Запечатленный фотографией образ

Фотографии выступают одновременно как иллюстрация и визуальная репрезентация: «Запечатленный фотографией образ не только воспроизводит внешний вид человека, но и позволяет более наглядно представить образ той эпохи, которой он принадлежит: мелочи быта, одежду, настроение – дух времени»

Этот дух времени содержится в том, что именно стало вниманием фотографа, какое расположение фигур и какой ракурс он выбрал, что и в какой последовательности было отобрано для публикации в книге или журнале, помещено в семейный альбом или на рекламный щит.

Слайд 26Пример визуальной антропологии

Пример визуальной антропологии

Слайд 27Нарративный анализ интервью

относится к феноменологическим методам изучения текста и языка, где, по

Нарративный анализ интервью

относится к феноменологическим методам изучения текста и языка, где, по

НАРРАТИВ - разговор, специально организованный вокруг последовательных событий. Полученные данные богаты деталями и приближены к тому, как воспринимается мир самим информантом. + большая роль рассказчика + контекст

Слайд 28«Рассказывая свои жизни, люди порой лгут, многое забывают, преувеличивают, путаются и неверно

«Рассказывая свои жизни, люди порой лгут, многое забывают, преувеличивают, путаются и неверно

Слайд 29Анализ нарратива

Секвенционный:

- хронологическая секвенция

- секвенция последствий

- тематическая секвенция

Биографические нарративы, обыденные нарративы (когда

Анализ нарратива

Секвенционный:

- хронологическая секвенция

- секвенция последствий

- тематическая секвенция

Биографические нарративы, обыденные нарративы (когда

Структура нарратива: «полный» нарратив включает шесть общих элементов: тезисы (краткое изложение существа дела), ориентацию (время, место, ситуация, участники), комплекс действий (последовательность событий), оценку (значимость и смысл действия, отношение рассказчика к этому действию), резолюцию (что случалось в конце концов) и коду (возврат к настоящему времени).

Кому рассказывается?

групповой анализ (team analysis) и представляет большой интерес. Основные этапы дискуссии строятся на принципах grounded theory и включают: 1) поиск кодов в тексте интервью, 2) составление диаграммы связей, смысловых отношений между кодами, 3) написание memos для центральных кодов с применением мысленного эксперимента, позволяющего выявить множество свойств, измерений и вариаций кода, а также дать их интерпретацию в контексте «сырых данных» и более широком структурном контексте, 4) формулировку аналитических вопросов и разработку категорий

Слайд 30Пример нарративного анализа

функции - дать тезисы последующего текста (Т), ориентировать слушателя (ОС),

Пример нарративного анализа

функции - дать тезисы последующего текста (Т), ориентировать слушателя (ОС),

И: На какие деньги Вы живете? 2. Р: На Митину пенсию. 3. И: Наверное, трудно? 4. Да, очень, не то слово. (Т) 5. Я еще когда работала, (О) 6. построила кооперативную квартиру, (ОС) 7. и сейчас она настолько дорогая, где-то под 60 тысяч в месяц 8 оплачивать ее. (ОС) 9. Это очень тяжело, не знаю, как я дальше буду. (О) 10. Я терять ее не могу, потому что Мите необходима квартира, нужно 11. создать ему условия. (ОС) 12. И не знаю, как я буду ее оплачивать. (О) 13. В общем, пока вот существуем. Что будет дальше – не знаю… (О) 14. Как-то мы с ним стали разговаривать, (Т) 15. что тебе тяжело придется, (Т) 16. он говорит: а мне не придется тяжело, (КД) 17. потому что ты умрешь, значит и я умру. Твоя смерть – это моя 18. смерть. (КД) 19. То есть, он прекрасно понимает. (О)ставлена исследователями20. И потом, говорю, как ты будешь есть? (КД) 21. – «Я пойду к тете Лене, нашей соседке по квартире, чтоб она мне 22. сварила ведро каши» – (КД) 23. Кашу он еще может есть, – (ОС) 24. – «я буду неделю есть кашу; кончится, - я опять к ней постучу». (Р) 25 Так вот и шутка, и слезы… (О)

Слайд 31четыре критерия валидности нарративного анализа

критерии убедительности. Убедительность будет наибольшей там, где теоретические

четыре критерия валидности нарративного анализа

критерии убедительности. Убедительность будет наибольшей там, где теоретические

Второй критерий – соответствие. Исследователь может показать результаты тем, чьи нарративы подвергались анализу, и если реконструкция смысла, проведенная ученым, узнаваема для самих респондентов, это значит, что соответствие достигается.

Третий критерий валидности – связность. Этот критерий можно рассматривать на трех уровнях: глобальном, локальном и тематическом. Глобальная связность относится к общим целям, к которым стремится рассказчик в разговоре: например, интервьюируемый хочет рассказать историю о прошедших событиях. Локальная связность – это то, на что рассказчик пытается влиять в самом повествовании: например, применение лингвистических средств для связи одного события с другим. Так, использование контрастов, сопоставлений в нарративах о разводе в исследовании К.Риссман позволяло респондентам выразить их точку зрения на «нормальные» отношения в браке в сравнении с их собственным опытом. Тематическая связность подразумевает связность содержания: одна и та же тема (например, отсутствие интимности и дружеских отношений) вновь и вновь разрабатывается рассказчиком в ходе интервью.

Последний критерий – прагматическое применение – показывает степень, с которой данное исследование становится основой работы других

Слайд 32Не только метод, но и инструмент социальной терапии

. Социальные работники, психотерапевты, представители

Не только метод, но и инструмент социальной терапии

. Социальные работники, психотерапевты, представители

Слайд 33Опрос

https://jsps.hse.ru/article/view/9950 Факторы вовлечения в проституцию в несовершеннолетнем возрасте: результаты эмпирического исследования взрослых женщин

Опрос

https://jsps.hse.ru/article/view/9950 Факторы вовлечения в проституцию в несовершеннолетнем возрасте: результаты эмпирического исследования взрослых женщин

Слайд 34Социальное неравенство

Трудовые графики https://jsps.hse.ru/article/view/9947

Социальное неравенство

Трудовые графики https://jsps.hse.ru/article/view/9947

Слайд 35Анализ документов

Социальный туризм в России: потенциальные туристы и доступные возможности

https://jsps.hse.ru/article/view/10604

Анализ переписи Положение детей-инвалидов

Анализ документов

Социальный туризм в России: потенциальные туристы и доступные возможности

https://jsps.hse.ru/article/view/10604

Анализ переписи Положение детей-инвалидов

https://jsps.hse.ru/article/view/3277

Организация работы структурного подразделение ПМ 02

Организация работы структурного подразделение ПМ 02 Лидер направления Гражданская активность

Лидер направления Гражданская активность Презентация на тему Наши подземные богатства

Презентация на тему Наши подземные богатства  Презентация на тему Игра «Поле чудес» посвящена 450-летию Галилео Галилея

Презентация на тему Игра «Поле чудес» посвящена 450-летию Галилео Галилея  Презентация на тему "Увлекательный мир коллекций"

Презентация на тему "Увлекательный мир коллекций"  Этнические стереотипы и их типы

Этнические стереотипы и их типы Результаты выборов в молодежный парламент Наро-Фоминского района на участках

Результаты выборов в молодежный парламент Наро-Фоминского района на участках ТЕМА. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТЕМА. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Макет моей Республики ДНР

Макет моей Республики ДНР Доброволец России - 2019

Доброволец России - 2019 Школа Профоргов

Школа Профоргов Программа социальной адаптации детей в условиях пришкольного лагеря, студентов 1-го года обучения

Программа социальной адаптации детей в условиях пришкольного лагеря, студентов 1-го года обучения Роль и значение социального проектирования в современной системе государственного управления

Роль и значение социального проектирования в современной системе государственного управления Профсоюзная жизнь в СПК Колхоз имени Ленина. Фотоальбом

Профсоюзная жизнь в СПК Колхоз имени Ленина. Фотоальбом Сила России – в единстве народов

Сила России – в единстве народов Мақалдар сәйкестігі. Балалық шақ

Мақалдар сәйкестігі. Балалық шақ Особенности социализации: стратификация, социальные статусы и роли

Особенности социализации: стратификация, социальные статусы и роли Все и даже больше, о Чебуниной Маше

Все и даже больше, о Чебуниной Маше Перепись населения на территории города Чебоксары

Перепись населения на территории города Чебоксары Социальная психология

Социальная психология Как вьетнамцы переживают жаркую погоду

Как вьетнамцы переживают жаркую погоду Международные языки

Международные языки Национали́зм (фр. Nationalisme)

Национали́зм (фр. Nationalisme) Национализм как инструмент создания нации

Национализм как инструмент создания нации Презентация по окружающему миру на тему «Реки». Выполнил ученик 3 класса «А» МОУ СОШ №5 г. Минеральные Воды Свиридов Владимир.

Презентация по окружающему миру на тему «Реки». Выполнил ученик 3 класса «А» МОУ СОШ №5 г. Минеральные Воды Свиридов Владимир. Стиляги. Ценности и нормы

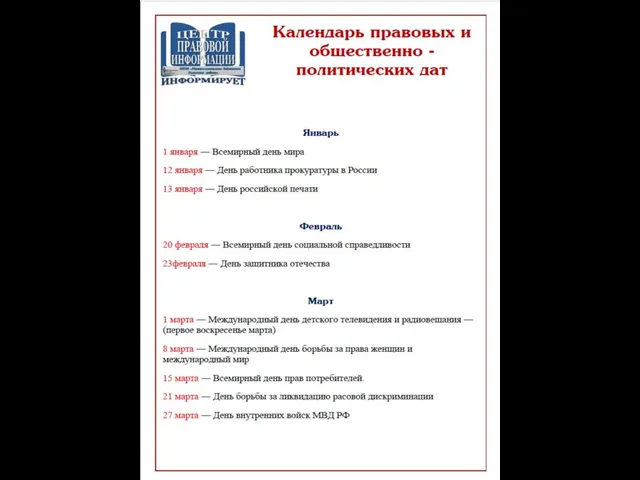

Стиляги. Ценности и нормы Календарь правовых и общественно - политических дат

Календарь правовых и общественно - политических дат Российское движение школьников

Российское движение школьников