Слайд 2Понятие автолиза

Автолиз (греч. Autos – сам и lisis – расстворение) — это

гидролитический распад (самопереваривание) многих органических веществ тела (гликогена, фосфатов, жира, белков и др.) под влиянием ферментов, содержащихся в тканях.

Слайд 3В начальный период происходят в основном автолитические превращения, связанные с теми системами,

которые относятся к функциям движения: интенсивный распад углеводов, АТФ, резкие изменения сократительного аппарата.

Слайд 5Автолиз и ферменты

Автолиз вызывается целой группой ферментов, включающей протеиназы, липазы и амилазы,

но основная роль при этом отводится протеолитическим ферментам.

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ (протеазы), ферменты класса гидролаз, катализирующие гидролиз (протеолиз) пептидных связей. Место расщепления пептидной связи в полипептидной цепи определяется позиционной и субстратной специфичностью фермента и пространственной структурой гидролизуемого субстрата (белка или пептида).

Слайд 7Превращения гликогена

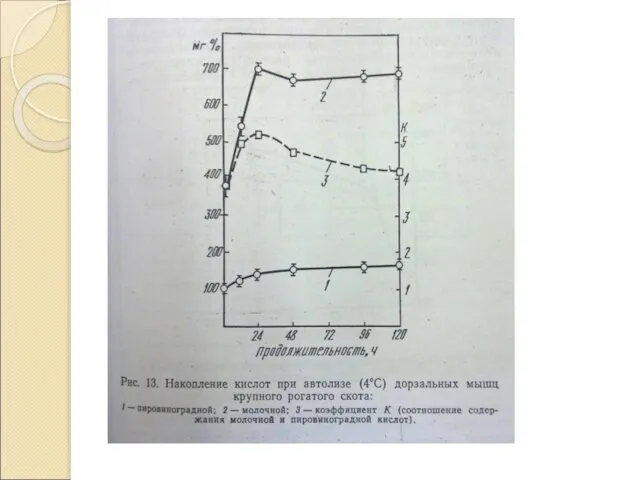

Автолитические превращения гликогена связаны с его фосфорилитическим распадом и дальнейшим процессом

анаэробного гликолиза, который приводит к накоплению в мышцах большого количества молочной и пировиноградной кислот, которые обуславливают подкисление мышечной ткани.

В процессе хранения мышц наряду с гликолитическими превращениями мышечный гликоген под воздействием гликозидаз подвергается и гидролитическому распаду с накоплением олигоглюкозидов и глюкозы.

Слайд 9Превращения гликогена в автолизирующей мышечной ткани являются первоначальными и своего рода запускающим

приспособлением других биохимических превращений, а также основным фоном, на котором протекают все автолитические превращения различных субстратов. Подкисление ткани способствует выходу гидролаз из лизосом и проявлению значительной их активности.

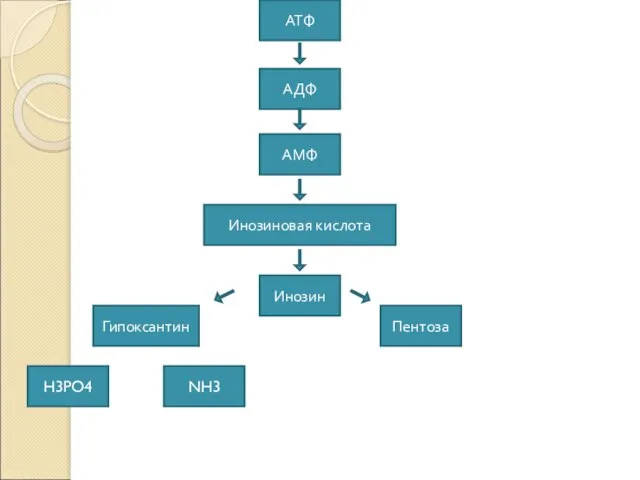

Слайд 10Превращения мононуклеотидов

В автолизирующих мышцах под каталитическим воздействием миозиновой и растворимых АТФ-аз происходит

распад АТФ. Параллельно с этим в начальных стадиях автолиза мышц вследствие интенсивно протекающих гликолитических реакций образуется АТФ.

В процессе хранения мышц происходит значительное уменьшение содержания АДФ и других дифосфорилированных мононуклеотидов, в результате чего повышается содержание АМФ, ИМФ и в меньшей степени УМФ и ГМФ.

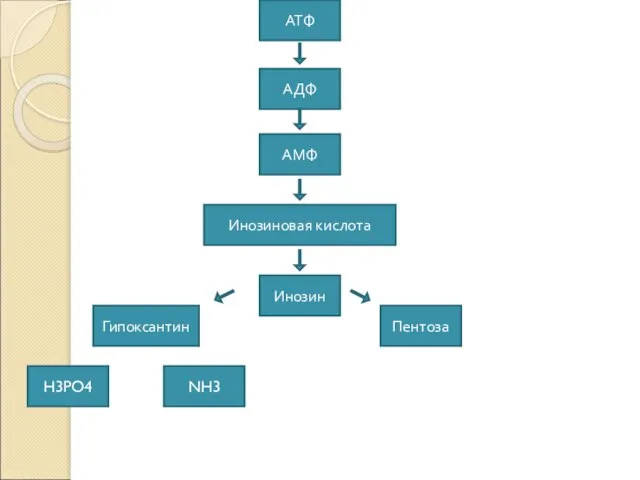

Слайд 11АТФ

АДФ

АМФ

Инозиновая кислота

Инозин

Гипоксантин

H3PO4

NH3

Пентоза

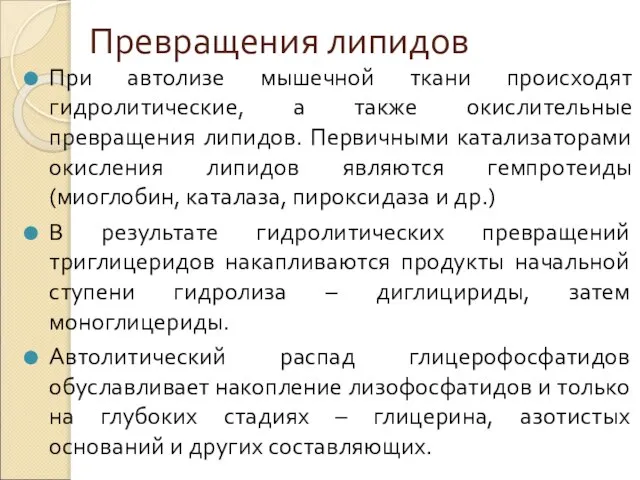

Слайд 12Превращения липидов

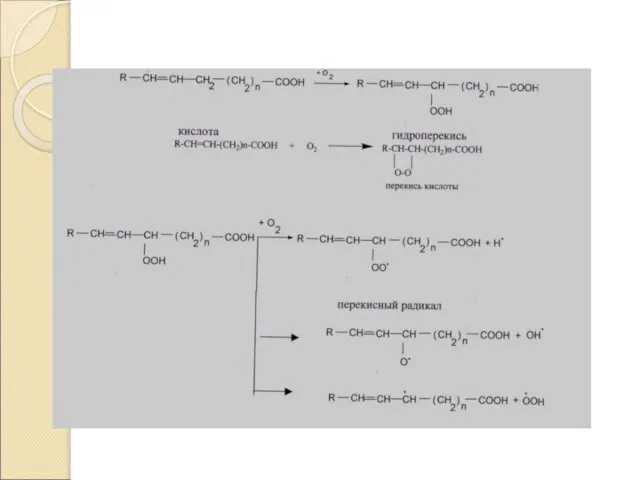

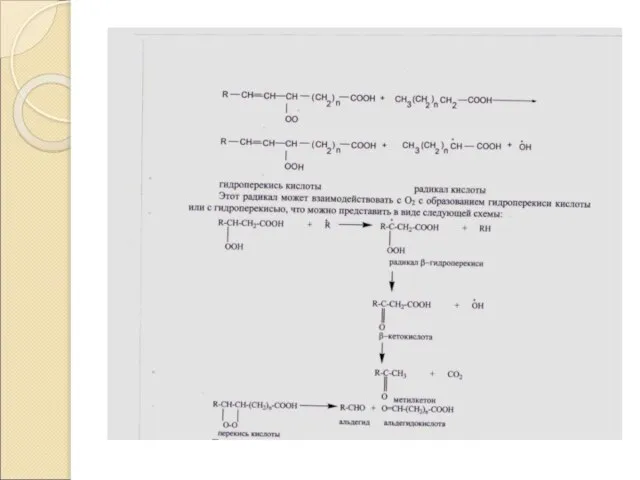

При автолизе мышечной ткани происходят гидролитические, а также окислительные превращения липидов.

Первичными катализаторами окисления липидов являются гемпротеиды (миоглобин, каталаза, пироксидаза и др.)

В результате гидролитических превращений триглицеридов накапливаются продукты начальной ступени гидролиза – диглицириды, затем моноглицериды.

Автолитический распад глицерофосфатидов обуславливает накопление лизофосфатидов и только на глубоких стадиях – глицерина, азотистых оснований и других составляющих.

Слайд 15Триацилглицериды

Жирные кислоты

Глицерин, моно-, диацилглицерины

Гидропероксиды и пероксиды жирных кислот

Вторичные продукты окисления (альдегиды, кетоны,

гидроксикислоты и др.)

Липаза

Липогиксеназа

Слайд 16Автолиз белков

Для автолиза белков характерны конформационные изменения, в дальнейшем преобладающими становятся изменения,

связанные с гидролитическим распадом.

Т.е. автолиз белков – разрушение первичной структуры.

В зависимости от состава ткани, концентрации гидролаз, степень деструктивных превращений компонентов для разных видов мышечной ткани неодинакова.

Слайд 17Накопление фосфорной, молочной, пировиноградной кислот приводит к сдвигу рН в кислую зону

сначала до 6,2 – 6,0, а затем до 5,8-5,6.

Внутриклеточные протеиназы, гидролизующие белки в слабокислой области рН называют катепсинами.(рН=5,3)

В настоящее время выделяют 5 типов катепсинов: A, B, C, D, E, которые отличаются оптимумом рН, субстратной специфичностью и рядом других свойств.

Субстратная специфичность катепсинов А, В, С сходна по специфичности соответственно пепсина, трипсина и химотрипсина.

Слайд 18Катепсин А, активно гидролизует пептидные связи, NH группа которых принадлежит – тирозину,

фенилаланину, триптофану.

Катепсин В обладает узкой субстратной специфичностью, разрывая пептидные связи, в образовании которых участвуют карбоксильные группы лизина и аргинина (основных аминоксислот)

Катепсин С катализирует гидролиз не только пептидов, но и эфиров, амидов и других ацилпроизводных, хотя наибольшую активность проявляет по отношению к пептидным связям, ароматических аминокислот – фенилаланина, тирозина, триптофана.

Эластаза, обладает широким спектром действия, гидролизуя другие субстраты

Слайд 19Белки подверженные автолизу в итоге распадаются до аминокислот под воздействием протеаз. Происходит

накопление глютаминовой, аспарагановой кислот, лейцина, валина, α-аланина, фенилаланина, тирозина, треонина и др.

Слайд 20Многие кислоты подвергаются различным превращениям. Гистидин, тирозин, глютаминовая кислота, триптофан – декарбоксилируются.

α-аланин, аспарагиновая и глютоминовая кислоты подвергаются дезаминированию.

В результате происходит накопление аминов (гистамин, тирамин, триптамин, таурин)

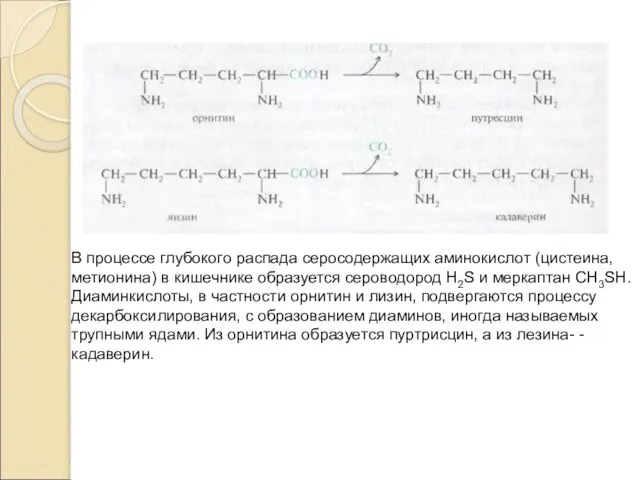

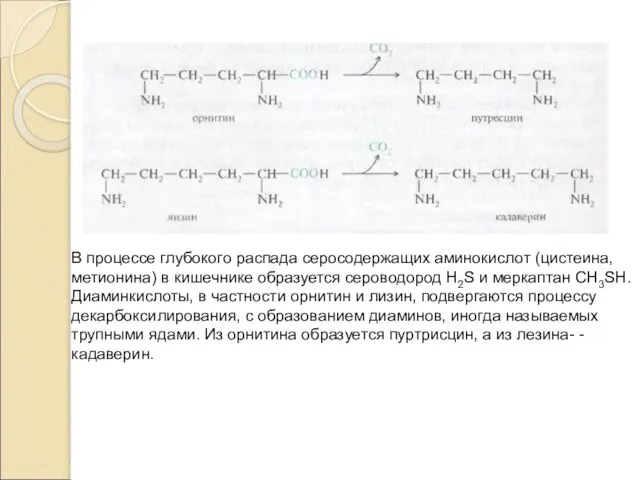

Слайд 21В процессе глубокого распада серосодержащих аминокислот (цистеина, метионина) в кишечнике образуется сероводород

H2S и меркаптан CH3SH. Диаминкислоты, в частности орнитин и лизин, подвергаются процессу декарбоксилирования, с образованием диаминов, иногда называемых трупными ядами. Из орнитина образуется пуртрисцин, а из лезина- - кадаверин.

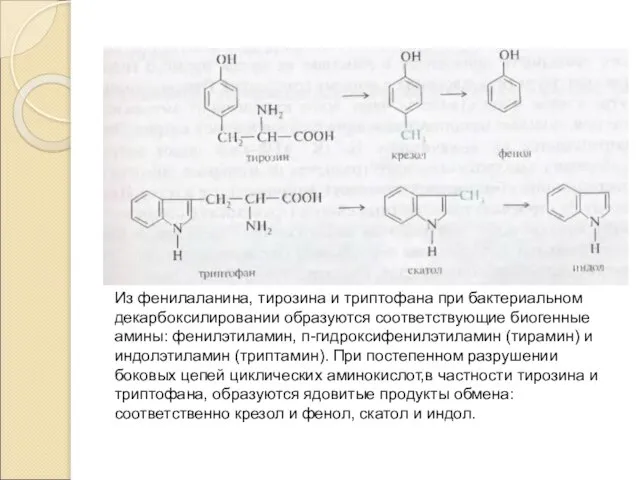

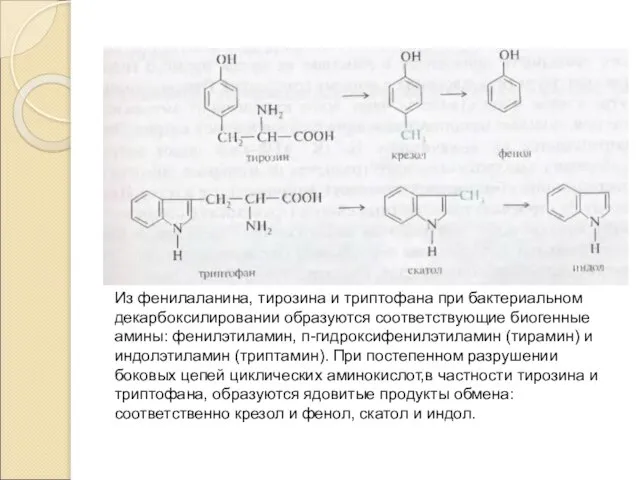

Слайд 22Из фенилаланина, тирозина и триптофана при бактериальном декарбоксилировании образуются соответствующие биогенные амины:

фенилэтиламин, п-гидроксифенилэтиламин (тирамин) и индолэтиламин (триптамин). При постепенном разрушении боковых цепей циклических аминокислот,в частности тирозина и триптофана, образуются ядовитые продукты обмена: соответственно крезол и фенол, скатол и индол.

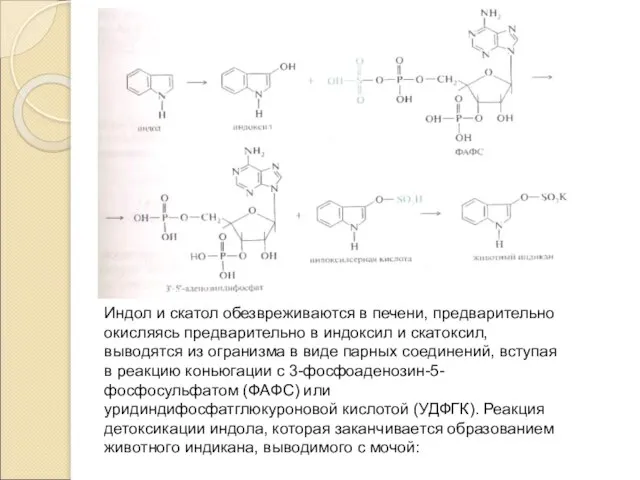

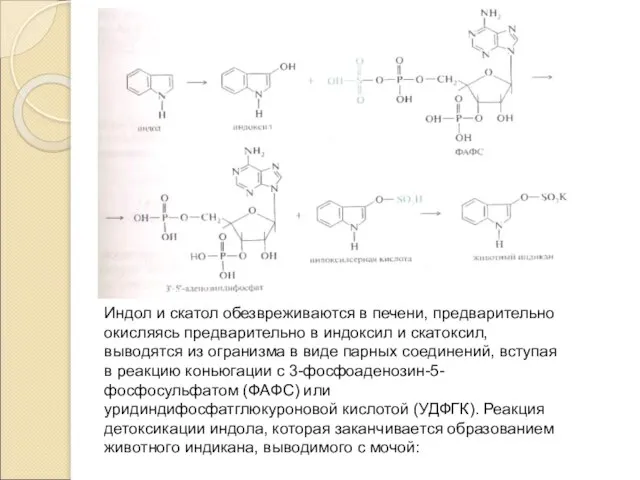

Слайд 23Индол и скатол обезвреживаются в печени, предварительно окисляясь предварительно в индоксил и

скатоксил, выводятся из огранизма в виде парных соединений, вступая в реакцию коньюгации с 3-фосфоаденозин-5-фосфосульфатом (ФАФС) или уридиндифосфатглюкуроновой кислотой (УДФГК). Реакция детоксикации индола, которая заканчивается образованием животного индикана, выводимого с мочой:

Слайд 24Скорость автолитических процессов зависит от особенностей животного организма и окружающих условий.

Влияние вида,

возраста, упитанности, анатомического участка, состояния животного перед убоем.

Важнейшим внешним фактором, определяющим скорость биохимических процессов, является температура окружающей среды

Иван Алексеевич Бунин1870-1953

Иван Алексеевич Бунин1870-1953 Тема «Клавиатура. Группы клавиш»

Тема «Клавиатура. Группы клавиш» Анализ формы № 2 Отчет о прибылях и убытках

Анализ формы № 2 Отчет о прибылях и убытках Шартрский собор

Шартрский собор Реклама в странах Ближнего Востока Баранова Ольга. - презентация

Реклама в странах Ближнего Востока Баранова Ольга. - презентация Табличный процессор Excel

Табличный процессор Excel Целочисленное деление в Паскале

Целочисленное деление в Паскале Избирательная система

Избирательная система Особенности работы с домашними заданиямишкольников в курсе ОРКСЭ

Особенности работы с домашними заданиямишкольников в курсе ОРКСЭ Гимнастика спортивная и атлетическая

Гимнастика спортивная и атлетическая Презентация на тему Афинская демократия

Презентация на тему Афинская демократия  Отчет Фьорст Вей отдел документации за 1-е полугодие 2019 г

Отчет Фьорст Вей отдел документации за 1-е полугодие 2019 г Малюк і Карлсон

Малюк і Карлсон СГТУ им. Гагарина Ю.А. Кафедра психологии

СГТУ им. Гагарина Ю.А. Кафедра психологии Архитектура и искусство

Архитектура и искусство Институты гражданского права. Институт владения. Эволюция права собственности, способы приобретения и защиты

Институты гражданского права. Институт владения. Эволюция права собственности, способы приобретения и защиты Презентация на тему Организация международной торговли интеллектуальной продукцией и инжиниринговыми услугами. Особенности вне

Презентация на тему Организация международной торговли интеллектуальной продукцией и инжиниринговыми услугами. Особенности вне Сайт как зеркало клиники

Сайт как зеркало клиники Степи 4 класс

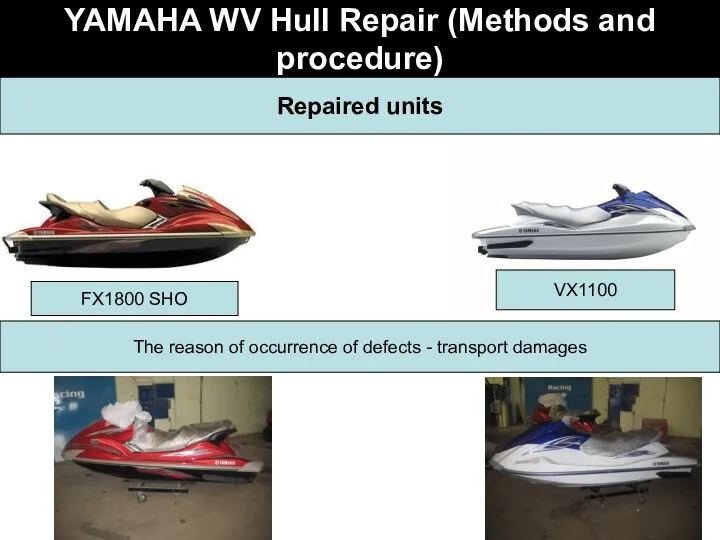

Степи 4 класс ремонт корпуса

ремонт корпуса Clostridium (Clostridium botulinum)

Clostridium (Clostridium botulinum) Психолого-педагогическая диагностикав работе классного руководителя с семьей

Психолого-педагогическая диагностикав работе классного руководителя с семьей ПАДы

ПАДы НАУЧНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ: МЕГАКОЛЛЕКЦИЯ ProQuest Dissertations & Theses

НАУЧНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ: МЕГАКОЛЛЕКЦИЯ ProQuest Dissertations & Theses LED Куб

LED Куб Организация технического обслуживания СВТ

Организация технического обслуживания СВТ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Корпоративные школы. Совещание для ответственных в лидерских советах

Корпоративные школы. Совещание для ответственных в лидерских советах