Содержание

- 2. Экологические группы растений – группы растений со сходными чертами организации, отражающими приспособленность к определенному лимитирующему фактору

- 3. Гидрофиты реофиты аэрогидатофиты гелофиты Экологические группы растений по отношению к влаге склерофиты Ксерофиты суккуленты Мезофиты стеблевые

- 4. Гидрофиты – растения, обитающие в воде Гидатофиты – отрастающие от дна или свободно плавающие водные растения,

- 5. Особенности водной среды Недостаток света (особенно на глубине) Питательные вещества растворены в воде Недостаток кислорода Высокая

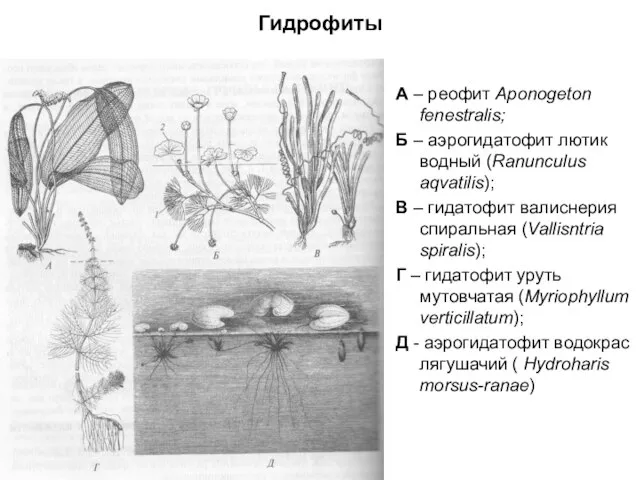

- 6. Гидрофиты А – реофит Aponogeton fenestralis; Б – аэрогидатофит лютик водный (Ranunculus aqvatilis); В – гидатофит

- 7. Растения с плавающими листьями (аэрогидатофиты) в ботаническом саду им. В.Л. Комарова

- 8. Плавающие листья Кувшинки амазонской (Victoria regia)

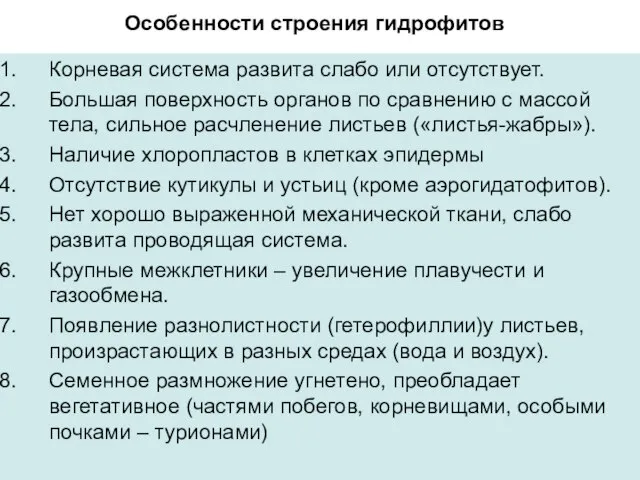

- 9. Особенности строения гидрофитов Корневая система развита слабо или отсутствует. Большая поверхность органов по сравнению с массой

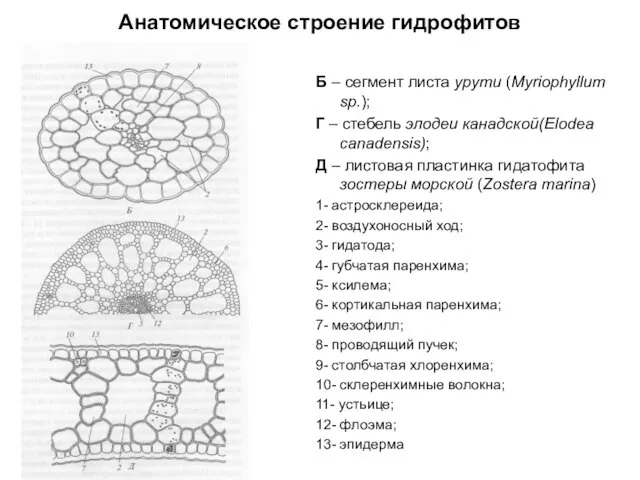

- 10. Анатомическое строение гидрофитов Б – сегмент листа урути (Myriophyllum sp.); Г – стебель элодеи канадской(Elodea canadensis);

- 11. Внешний вид, строение стебля (А,Б) и листа (В) рдеста пронзеннолистного (Potamogeton perfoliatus) А – схема строения

- 12. Гелофиты – полупогруженные в воду растения А – Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia); Б – деталь поперечного

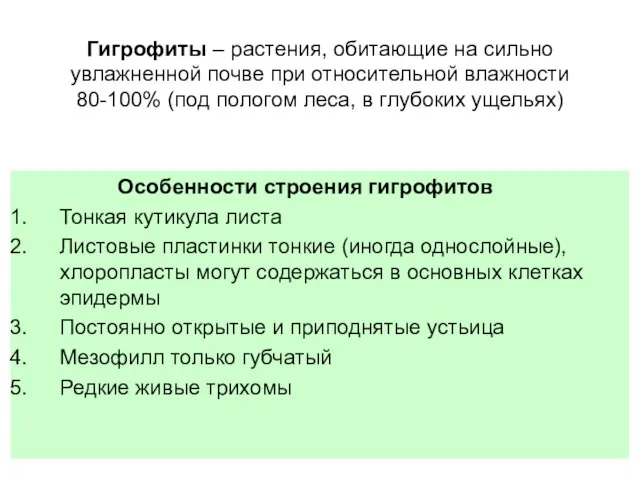

- 13. Гигрофиты – растения, обитающие на сильно увлажненной почве при относительной влажности 80-100% (под пологом леса, в

- 14. Внешний вид и строение листа гигрофита Сыти очереднолистной (Cyperus alternifolius) Видна мощная система воздухоносных межклетников, все

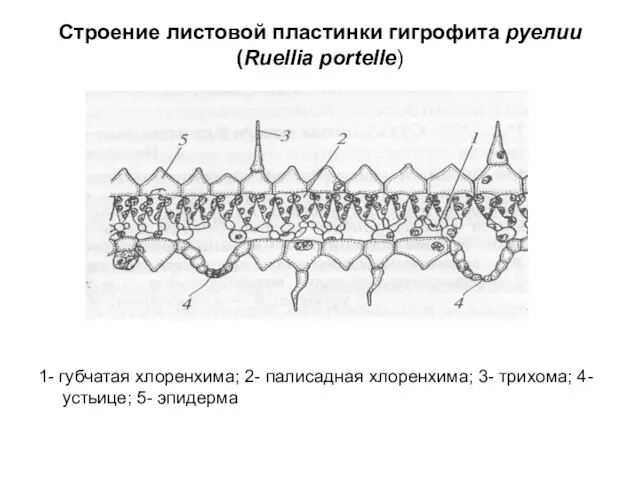

- 15. Строение листовой пластинки гигрофита руелии (Ruellia portelle) 1- губчатая хлоренхима; 2- палисадная хлоренхима; 3- трихома; 4-

- 16. Фрагмент экспозиции тропического леса в ГБС им. В.Л. Комарова

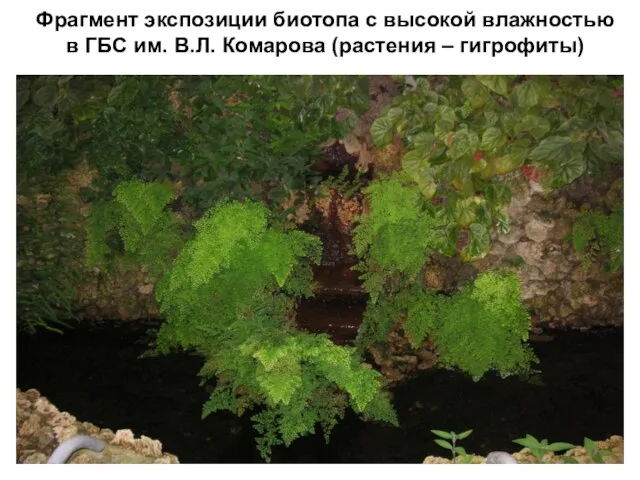

- 17. Фрагмент экспозиции биотопа с высокой влажностью в ГБС им. В.Л. Комарова (растения – гигрофиты)

- 18. Гидрофиты реофиты аэрогидатофиты гелофиты Экологические группы растений по отношению к влаге склерофиты Ксерофиты суккуленты Мезофиты стеблевые

- 19. Ксерофиты – растения, приспособленные к существованию при длительном сезонном дефиците влаги Суккуленты – растения, запасающие большое

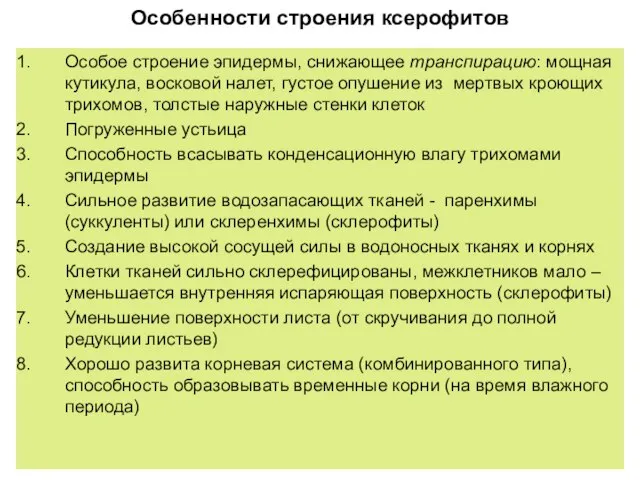

- 20. Особенности строения ксерофитов Особое строение эпидермы, снижающее транспирацию: мощная кутикула, восковой налет, густое опушение из мертвых

- 21. Стеблевые суккуленты 1 – схема строения побегов кактуса (а- ареолы); 2 – часть побега и цветок

- 22. Листовые суккуленты 1 – алоэ (р.Aloe); 2 – очиток (р.Sedum); 3 – агава (р.Agave); 4 –

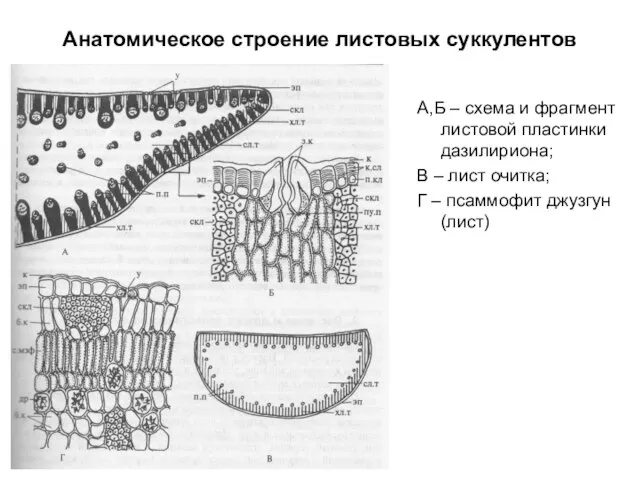

- 23. Анатомическое строение листовых суккулентов А,Б – схема и фрагмент листовой пластинки дазилириона; В – лист очитка;

- 24. Внешний вид и строение листа олеандра (Nerium oleander) Видна хорошо развитая кутикула и гиподерма

- 25. Экологические группы автотрофных растений по отношению к субстрату Литофиты (петрофиты) Псаммофиты Кальцефилы Нитрофилы Оксилофиты (ксероморфные олиготрофы)

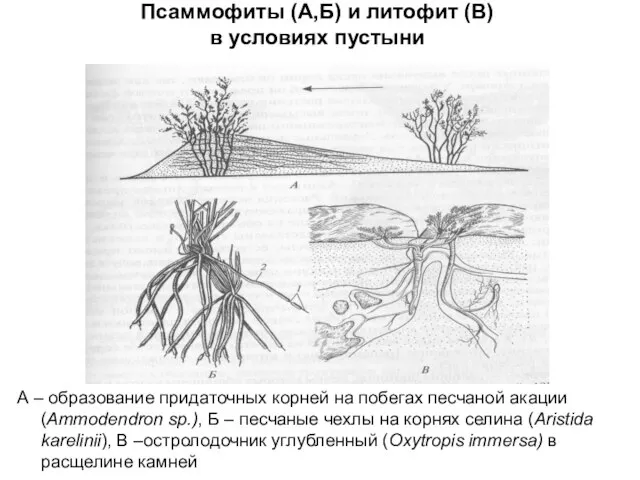

- 26. Псаммофиты (А,Б) и литофит (В) в условиях пустыни А – образование придаточных корней на побегах песчаной

- 27. Гребенщик многоветвистый (Tamarix ramosissima ) общий вид и отдельная ветвь

- 28. Ксероморфные олиготрофы (Багульник обыкновенный, Мирт болотный, Подбел болотный)

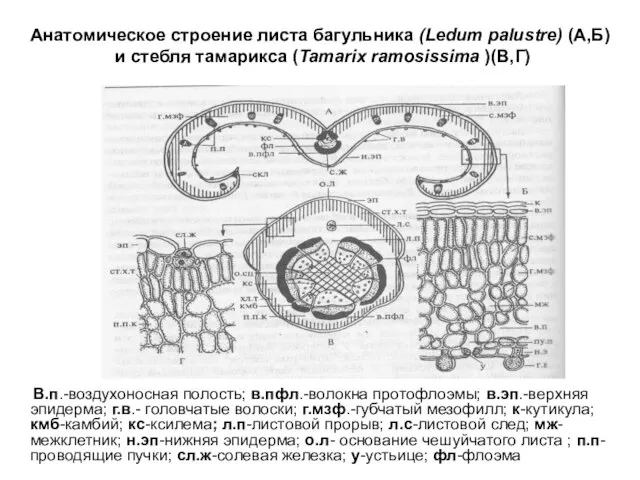

- 29. Анатомическое строение листа багульника (Ledum palustre) (А,Б) и стебля тамарикса (Tamarix ramosissima )(В,Г) В.п.-воздухоносная полость; в.пфл.-волокна

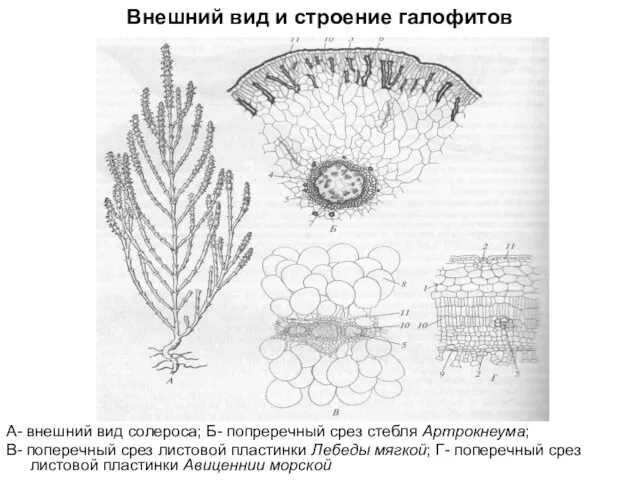

- 30. Внешний вид и строение галофитов А- внешний вид солероса; Б- попреречный срез стебля Артрокнеума; В- поперечный

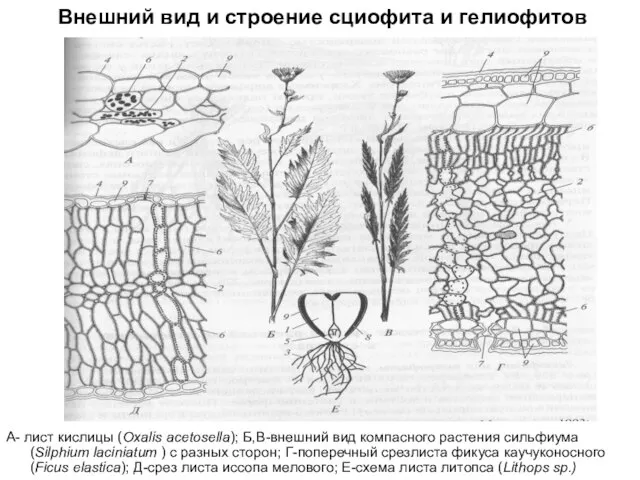

- 31. Внешний вид и строение сциофита и гелиофитов А- лист кислицы (Oxalis acetosella); Б,В-внешний вид компасного растения

- 32. Эпифитные растения

- 33. Экологические группы высших гетеротрофных растений Полупаразиты и паразиты корневые стеблевые микотрофные 2. Хищные растения

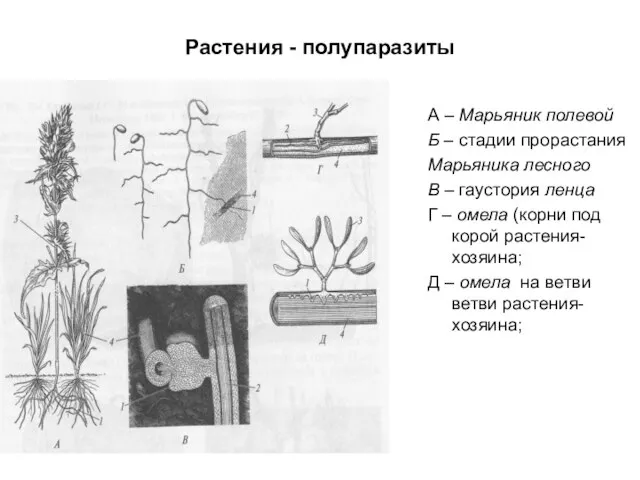

- 34. Растения - полупаразиты А – Марьяник полевой Б – стадии прорастания Марьяника лесного В – гаустория

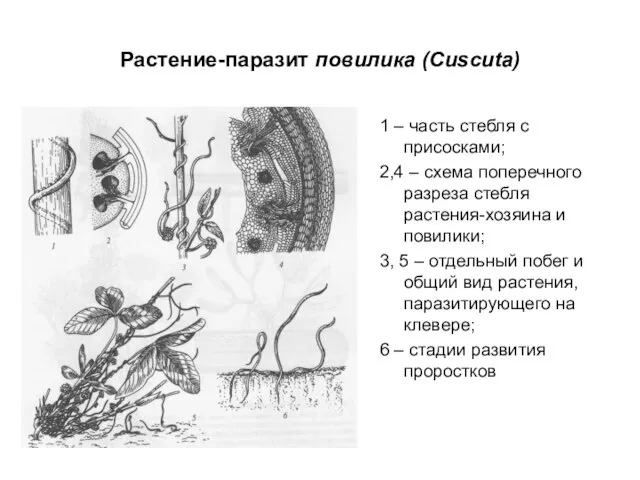

- 35. Растение-паразит повилика (Cuscuta) 1 – часть стебля с присосками; 2,4 – схема поперечного разреза стебля растения-хозяина

- 37. Скачать презентацию

Характеристика стран восточной Европы

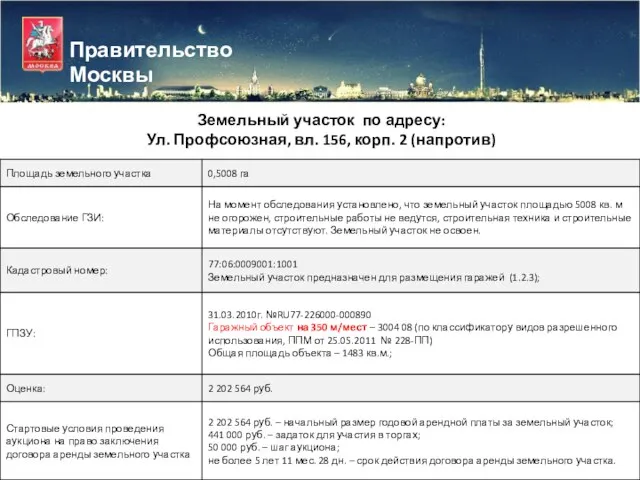

Характеристика стран восточной Европы Правительство Москвы

Правительство Москвы Психолого – педагогическая служба в образовательном процессе

Психолого – педагогическая служба в образовательном процессе Стандарты кредитной надежности

Стандарты кредитной надежности Методика оценки командной эффективности. Социальные драйверы командной эффективности

Методика оценки командной эффективности. Социальные драйверы командной эффективности T-fest

T-fest Студенты-гуманитарии и вытеснение “систематического” мышления “поисковым”:к постановке проблемы

Студенты-гуманитарии и вытеснение “систематического” мышления “поисковым”:к постановке проблемы Презентация на тему Страны Африки. Ливия

Презентация на тему Страны Африки. Ливия  Проведение недель профессионального мастерства как форма коллективной методической работы

Проведение недель профессионального мастерства как форма коллективной методической работы  OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer GK120产品保养调整介绍

GK120产品保养调整介绍 Таргетированная реклама

Таргетированная реклама Musical Crossword

Musical Crossword Работа с контурной картой возраст гор

Работа с контурной картой возраст гор Учимся рисовать гуашью букет подсолнухов

Учимся рисовать гуашью букет подсолнухов ВИДЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

ВИДЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 23 февраля День защитника Отечества

23 февраля День защитника Отечества Растения Красной книги

Растения Красной книги Интегрированный урок в начальной школе

Интегрированный урок в начальной школе Курск Малая родина моя

Курск Малая родина моя Organic therapy

Organic therapy Приходи в Диснейленд

Приходи в Диснейленд אנחנו רוצים מחברות חדשות

אנחנו רוצים מחברות חדשות Христианская семья

Христианская семья Изготовление ящика для инструментов

Изготовление ящика для инструментов Воспитательный потенциал семьи

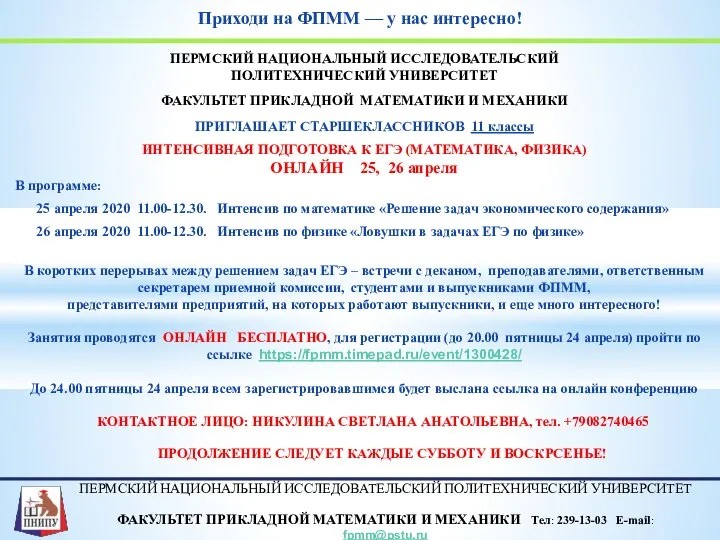

Воспитательный потенциал семьи Приходи на ФПММ — у нас интересно!

Приходи на ФПММ — у нас интересно! Биография Ф. И. Тютчева

Биография Ф. И. Тютчева