Содержание

- 2. ПЛАН : Объект и предмет истории психологии. Общие закономерности развития психологических знаний. Специфика предметной области истории

- 3. Развитие психологического знания осуществляется объективно, с непреложной необходимостью в силу его реальной функции в жизнедеятельности человека,

- 4. "житейские" представления людей о психике, возникающие в их реальной жизненной практике, в разных ее сферах (материальной,

- 5. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ ОБЪЕКТ ПРЕДМЕТ

- 6. 2. СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ Недостаточная отрефлексированность методологических проблем в истории психологии с одной стороны,

- 7. ПЕРВЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ НАУКИ Первый подход в основу изучения кладет результат психологического познания,

- 8. ВТОРОЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ НАУКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПСИХОЛОГИИ). Акцент на внешней истории развития

- 9. ТРЕТИЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ НАУКИ Представители третьего подхода в изучении истории психологии акцентируют внимание

- 10. Предметом истории психологии является динамика психологического познания в его целостности, включающая изучение: самого научного знания (его

- 11. 3. Принципы и проблемы историко-психологического исследования История психологии как одна из базовых отраслей психологии в своих

- 12. 1. Принцип детерминизма. В соответствии с этим принципом, в основе любого историко-психологического события лежит совокупность явных

- 13. 2. Принцип единства логического и исторического в понимании генезиса развития психологического знания, который отражает понимание соотношения

- 14. 3. Принцип системности. Он предполагает понимание истории развития психологических идей, проблем и направлений как многоуровневого (фундаментальный

- 15. 4. Принцип объективности историко-психологического исследования. Данный принцип предполагает, что при такой процедуре, как оценка значимости тех

- 16. 5. Принцип конструктивно-позитивного анализа. Принцип объективности непосредственно связан и дополняется принципом конструктивно-позитивного анализа истории психологии, который

- 17. 6. Принцип периодизации и преемственности развития психологического знания, который предполагает наличие качественно различных этапов и периодов

- 18. 7. Принцип единства прошлого, настоящего и будущего фиксирует понимание роли и целевой функции историко-психологических исследований. Познание

- 19. 8. Принцип единства коллективного и индивидуального творчества в развитии психологического знания предполагает понимание истории психологии как

- 20. Список литературы Hall A.P. Merton revisited or society sourse in the seventeen century. 1968. P. 89-97.

- 21. Койре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985. Лакатос И. История науки и ее рациональная реконструкция

- 22. Соколова Е.Ю. 13 диалогов о психологии. М., 1994. Ткаченко А.Н. Категориальный строй психологии как предмет историко-научного

- 23. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ – Объективно происходящее накопление и осмысление знаний людей о психической реальности как важной составной

- 24. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – знание человека о себе как носителе особых психических свойств и характеристик, субъекте психической

- 25. Развитие психологического знания как результата творческой познавательной деятельности человека в его целостности и в его реальной

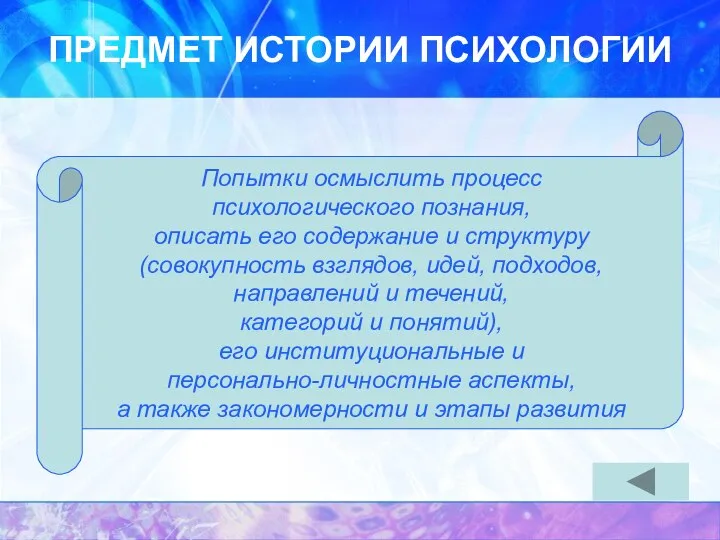

- 26. Попытки осмыслить процесс психологического познания, описать его содержание и структуру (совокупность взглядов, идей, подходов, направлений и

- 27. Лекция 2. Основные категории психологии

- 28. Образ - сознание Образ - формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ воспринимаемого им в окружающей

- 29. Мотив - ценность Мотив – совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее

- 30. Переживание - чувство Переживание - любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно представленное

- 31. Действие - деятельность Действие – произвольная преднамеренная опосредованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели Деятельность –

- 32. Отношение - общение Отношение — связь или взаимодействие людей или их сообществ между собой или характерная

- 33. Индивид – Я (личность) Индивид – человек как единичное природное существо Личность (Я) – тождество индивида

- 34. Лекция 3. История психологии в античности

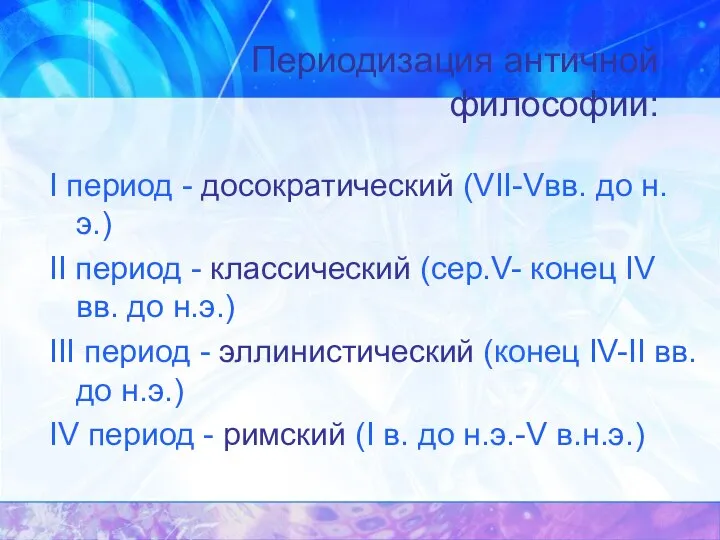

- 35. Периодизация античной философии: I период - досократический (VII-Vвв. до н.э.) II период - классический (сер.V- конец

- 36. «Досократические» школы: Милетская школа или школа «семи мудрецов» (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); Гераклит Эфесский; Пифагорейская школа; Элейская

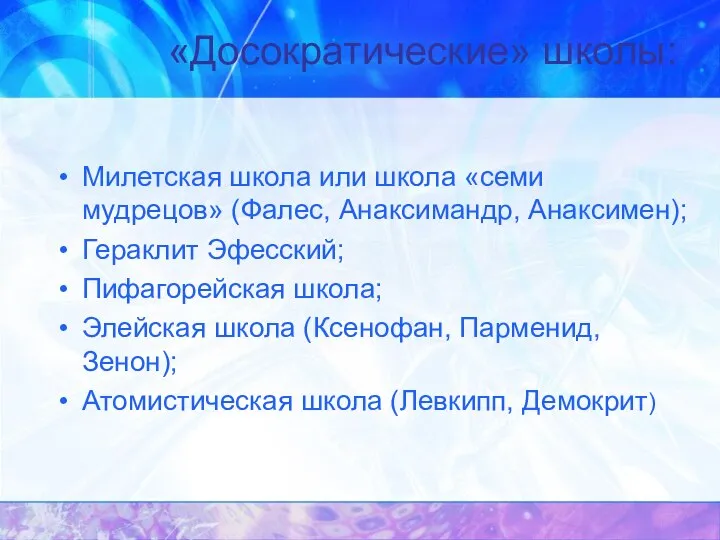

- 37. Особенности досократических школ: ярко выраженный космоцентризм; гилозоизм; переход от мифа к логосу; поиск первоначала как субстанциональной

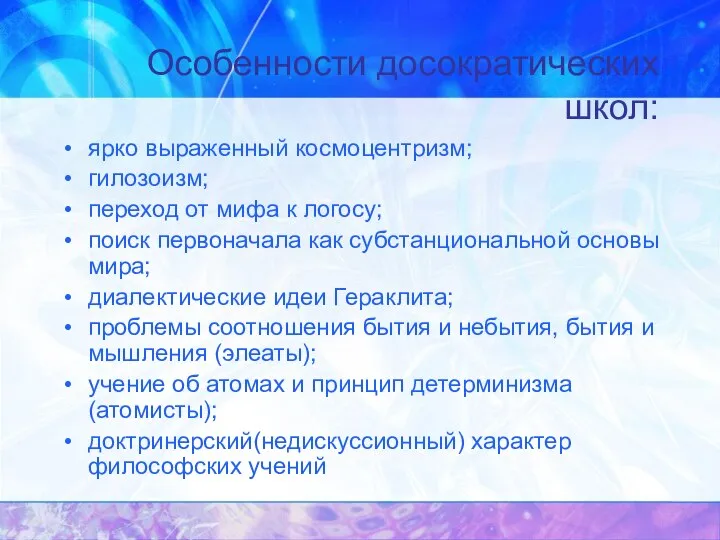

- 38. Поиск первоначала: Фалес – вода Анаксимандр – апейрон Анаксимен – воздух Гераклит – огонь Пифагор -

- 39. Основные направления классического периода: философско-просветительская деятельность софистов; философия Сократа; зарождение «сократических» школ; философия Платона; философия Аристотеля

- 40. Особенности классического периода: переход к проблеме человека: «Человек есть мера всех вещей» (софисты и Сократ); рациональная

- 41. Историческое значение Сократа (469-399 гг. до н.э.): выдающийся философ-педагог; выработал метод «майевтики»; сторонник этического рационализма; калокагатия

- 42. Главные положения философии Платона (427-347 гг. до н.э.): автор более 80 произведений; основал философскую школу «Академия»;

- 43. Историческое значение философии Аристотеля (384-322 гг.до н.э.) Автор огромного философского наследия: «Метафизика», «О душе», «Никомахова этика»,

- 44. Философские школы эллинистическо-римского периода: кинизм (Антисфен, Диоген); эпикуреизм (Эпикур, Тит Лукреций Кар); стоицизм ((Зенон из Китеона,

- 45. Киники Киники одна из наиболее значительных сократических философских школ. Её родоначальником считается ученик Сократа Антисфен, ярким

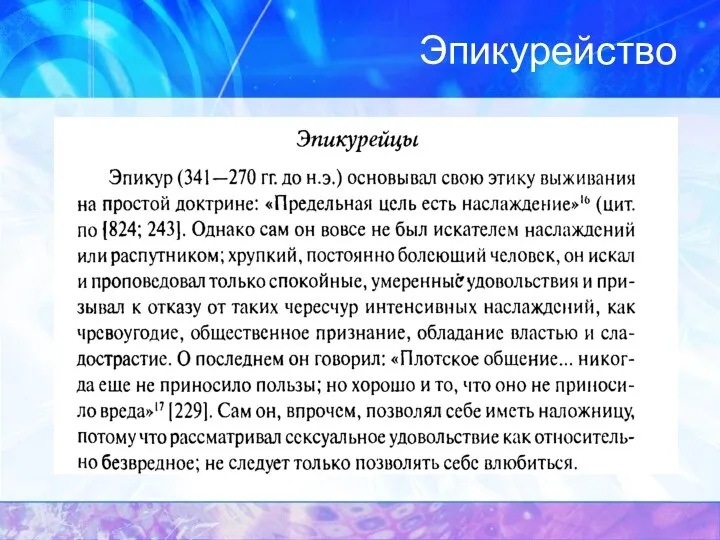

- 46. Эпикурейство

- 47. Скептицизм

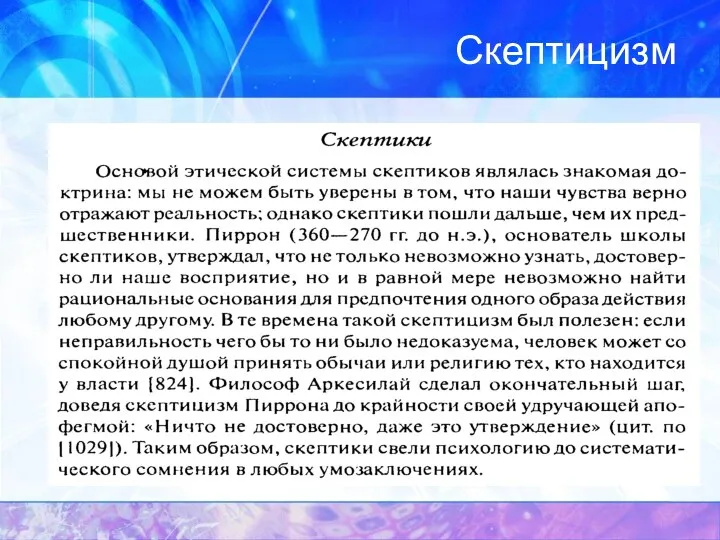

- 48. Стоицизм

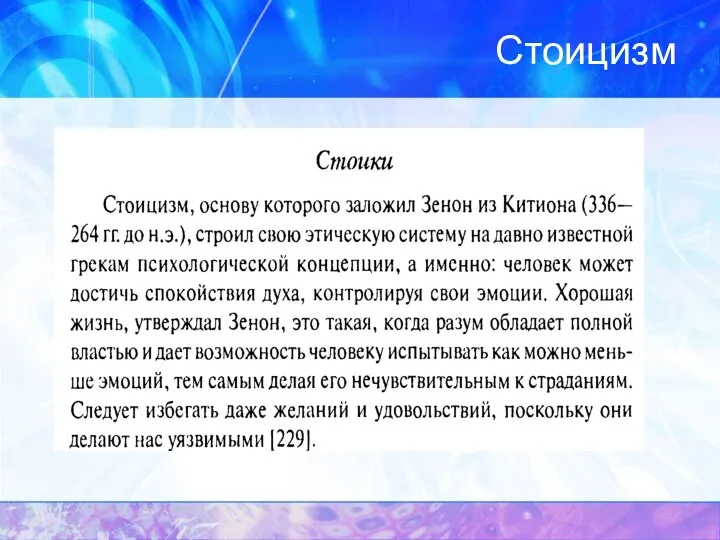

- 49. Особенности эллинистическо-римской философии: сделали второстепенными все вопросы объективного миропорядка и стали обращаться к проблемам личной жизни

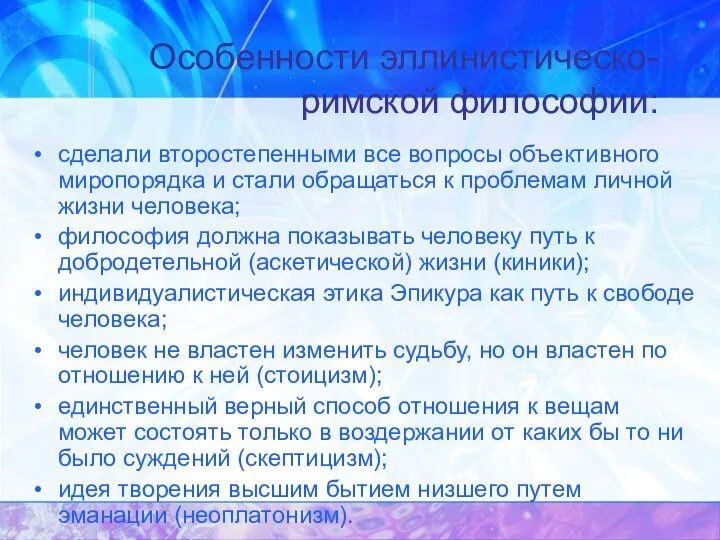

- 50. Лекция 4. История психологии средние века

- 51. В работах Ибн Сины дается интересная возрастная периодизация развития человека, Выделяется 4 основных возрастных периода. Возраст

- 52. ОБЩИЕ ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРАБО-ЯЗЫЧНОЙ ПЕРИПАТЕТИКИ Под влиянием освоения и творческого переосмысления Аристотеля в арабоязычной культуре сложились

- 53. АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ИБН СИНЫ Ибн Сина (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах), или Авиценна (980-1037)

- 54. Особое внимание в дальнейшем Ибн Сина обращал на изучение естественных наук. Есть сведения о том, что

- 55. Особенности и источники развития научного мировоззрения Ибн Сины Ибн Сина - сторонник опытного познания, естествоиспытатель, последовательный

- 56. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ИБН РУШДА Ибн Рушд (Ибн Рушд Абу-ль-Валид Мухаммед Ибн Ахмед), или Аверроэс (1126-1198) известный

- 57. Ибн Рушд дал свое решение этого вопроса, создав, таким образом, учение - аверроизм. Он считал, что

- 58. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АЛЬГАЗЕНА Ибн Аль-Хайсам, или Альгазен (965-1038) - арабский ученый, создатель психофизиологического учения о зрении.

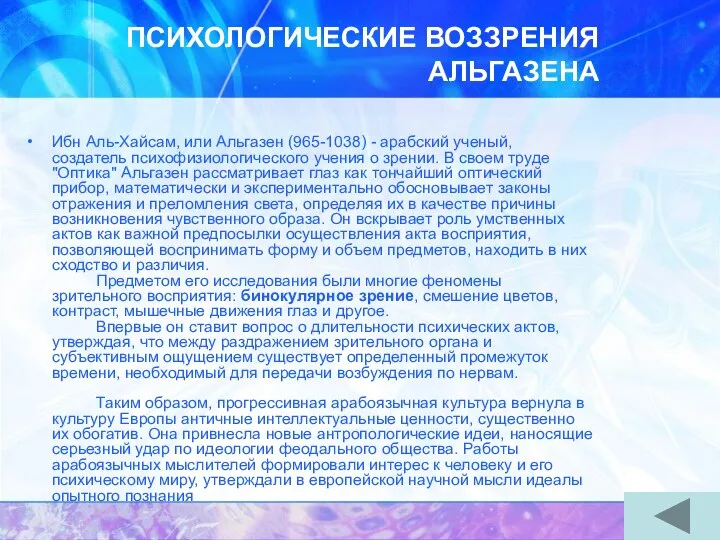

- 59. Теоцентризм философии средневековья в Западной Европе признавал Бога в качестве высшего существующего начала, а весь окружающий

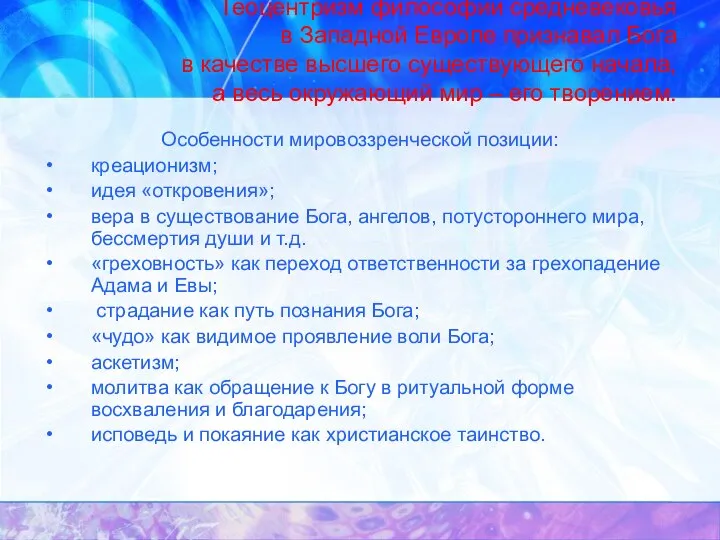

- 60. Наиболее яркие представители средневековья: Тертуллиан Карфагенский (160-220); Августин Блаженный (354-430); Боэций (480-524); Альберт Великий (1193-1280); Фома

- 61. Основные этапы развития философии средневековья ПАТРИСТИКА (учение «отцов церкви») охватывает с I по IX вв. На

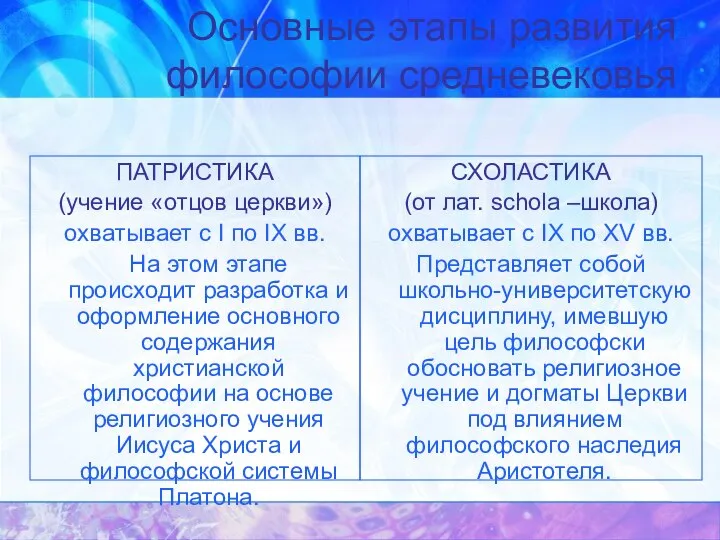

- 62. Августин Блаженный как видный представитель патристики Автор работ «О граде Божьем», «Исповедь», «Против академиков» и др.;

- 63. Спор о природе универсалий (общих понятий) Реализм - направление теологической философии, сторонники которого считали подлинно существующими

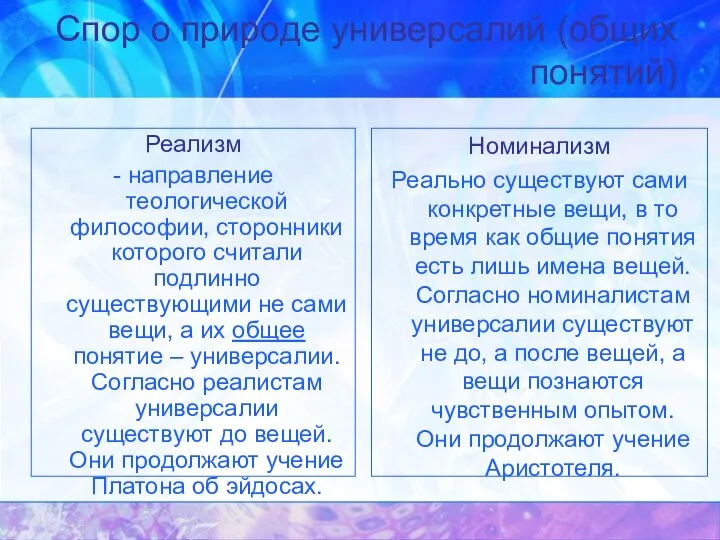

- 64. Фома Аквинский как крупный представитель схоластики Автор работ «Сумма теологии», «Против язычников», комментариев к Библии, к

- 65. Доказательства существования Бога Фомой Аквинским в «Сумме теологии»: должен существовать первый двигатель; в цепи действующих причин

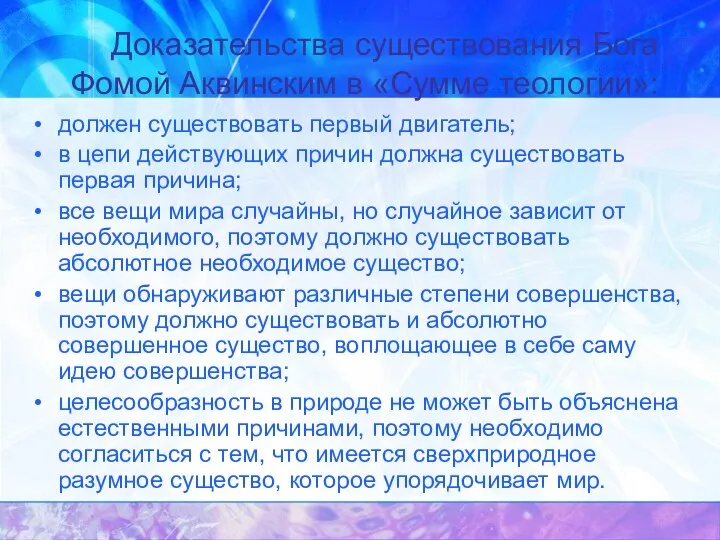

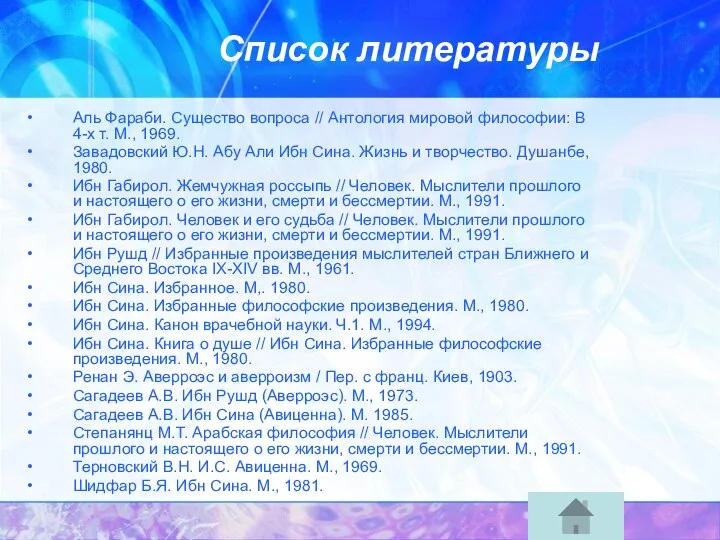

- 66. Список литературы Аль Фараби. Существо вопроса // Антология мировой философии: В 4-х т. М., 1969. Завадовский

- 67. Лекция 5. История психологии Нового времени

- 68. Философия Нового времени Формирование нового мировоззрения. 2 тенденции предпосылок: ослабление влияния церкви появление новых представлений. Церковь

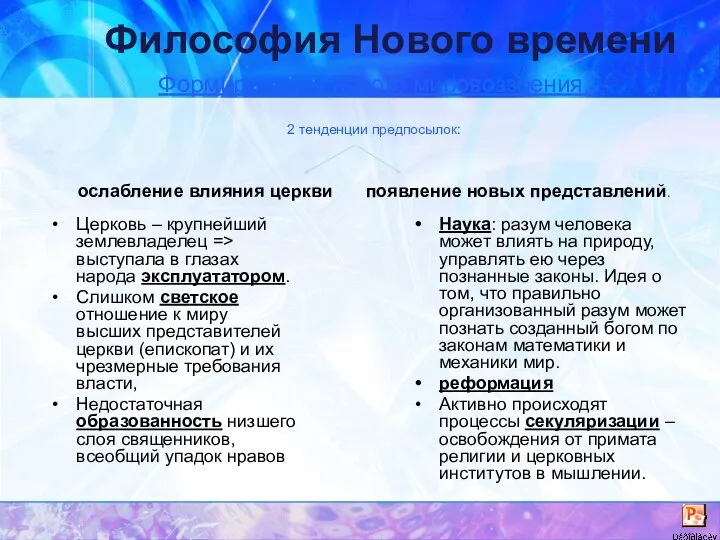

- 69. Методологическая доминанта в исследованиях. Метод – способ воздействия на объект. Френсис Бэкон: метод — это путь,

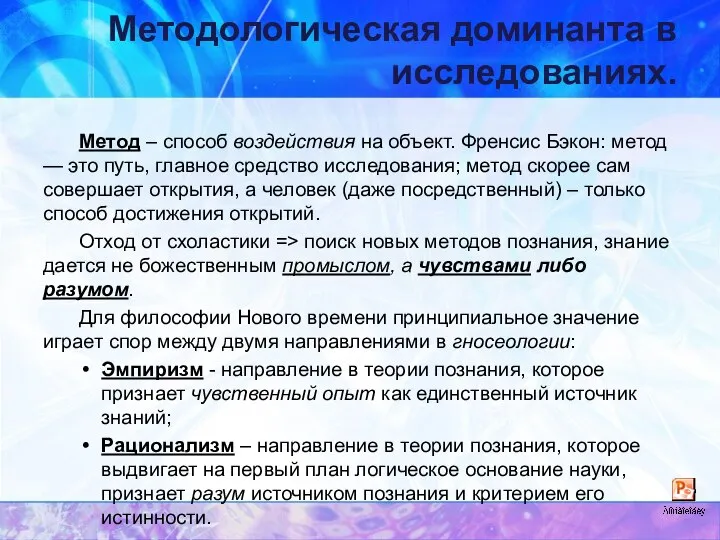

- 70. Эмпиризм. Философия Ф. Бэкона. Цель философии и человечества – господство над природой, для чего необходимо изучить

- 71. Идолы разума Идолы Разума - то, что стоит на пути корректного научного рассуждения: Идолы Рода: люди

- 72. Рационализм. Философия Р. Декарта. Декарт: "Я мыслю, следовательно, я существую”. Иные представители – Бахрух Спиноза, Лейбниц.

- 73. Аргументы рационалистов 1. Опыт, не переработанный разумом, не может лежать в основе познания; 2. Разум способен

- 74. Универсальная наука, построенная на математических началах (mathesis universalis), должна охватить все области знания Готфрид Вильгельм Лейбниц

- 75. Лекция 6. История психологии в рамках ассоцианизма

- 76. Учебные вопросы Значение научных взглядов Джона Беркли Агностицизм и ассоцианизм Давида Юма. Теория Давида Гартли -

- 77. Литература английские материалисты 18 века - Дж. Беркли Трактат о началах человеческого знания. Дж. Беркли Три

- 78. Ассоциативная психология направление мировой психологической мысли объясняющей динамику психических процессов принципом ассоциаций, утверждает причинно следственный подход

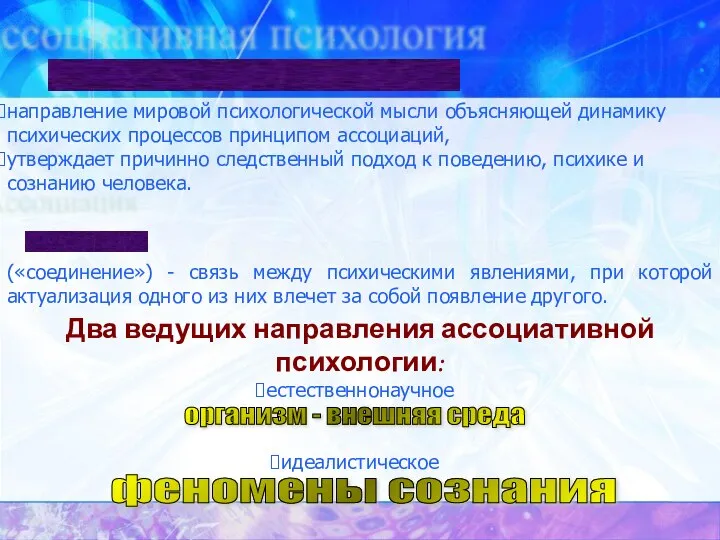

- 79. психика построена из элементов - ощущений, которые первичны, сложные психические образования вторичны и возникают посредством ассоциаций,

- 80. Беркли Джордж (1685 – 1753) английский философ, представитель субъективного идеализма. Трактовал эффекты зрительного восприятия пространства на

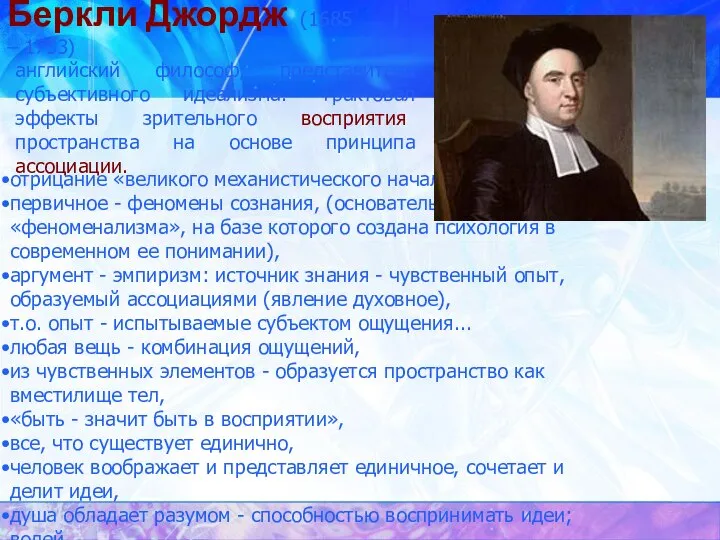

- 81. Теория зрительного восприятия пространства Дж. Беркли: удаленность, положение и величина предметов первоначально воспринимаются только осязанием (глаз

- 82. Юм Давид (1711 – 1776) — английский философ. Стоял на позициях Дж. Локка в суждении, что

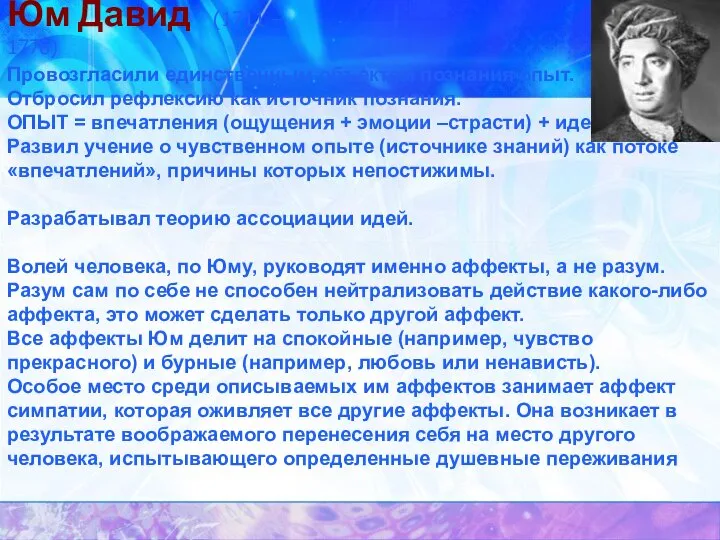

- 83. Юм Давид (1711 – 1776) В основе учения: субстанция - удобная фикция воображения, учение о причинности

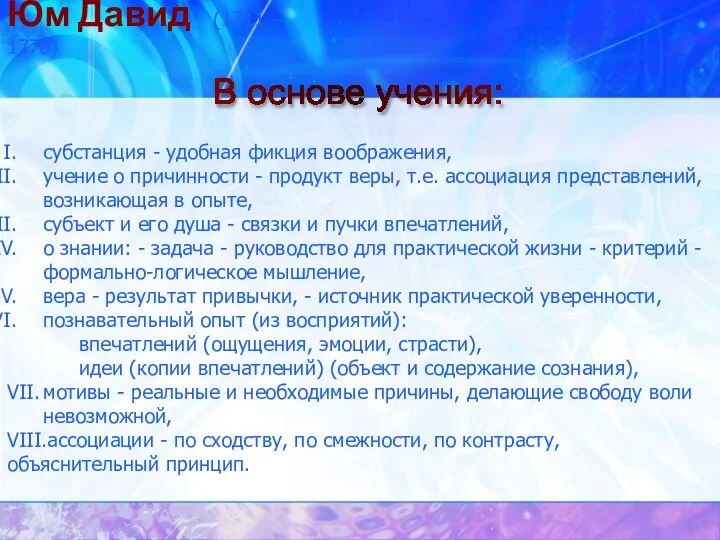

- 84. Юм Давид (1711 – 1776) Провозгласили единственным объектом познания опыт. Отбросил рефлексию как источник познания. ОПЫТ

- 85. Гартли Давид (1705 – 1757) — английский врач и психолог, создатель первой оформленной системы ассоциативной психологии.

- 86. Гартли Давид (1705 – 1757) Учение о вибрациях и ассоциациях идей. (построена исходя из теории Ньютона).

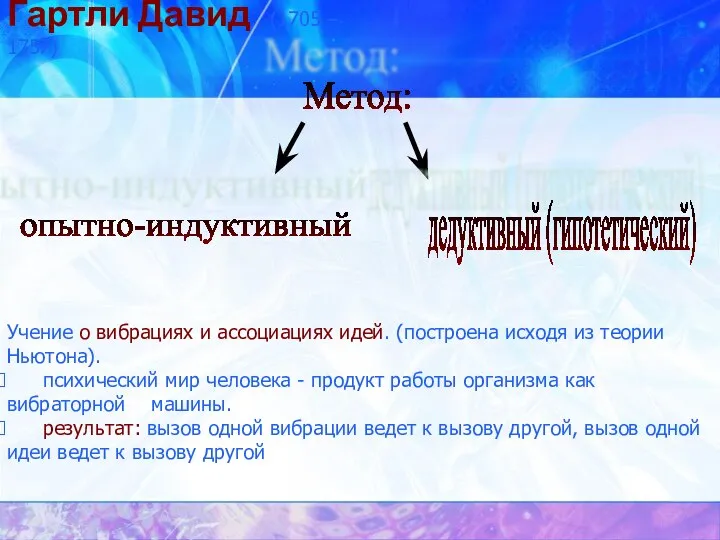

- 87. Гартли Давид (1705 – 1757) Его учение это первая материалистическая концепция бессознательного. Его идеи: Рецептор должен

- 88. Лекция 7. История психологии в рамках естественнонаучной парадигмы

- 89. Закон Вебера-Фехнера «Сила ощущения пропорциональна логарифму силы раздражения»

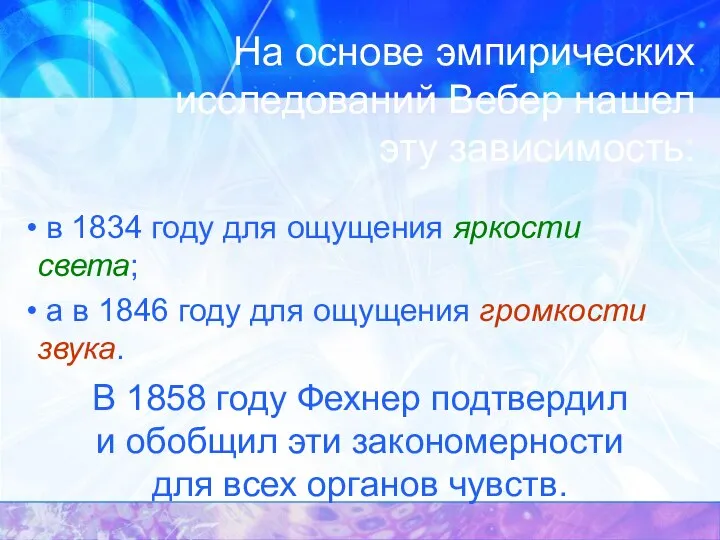

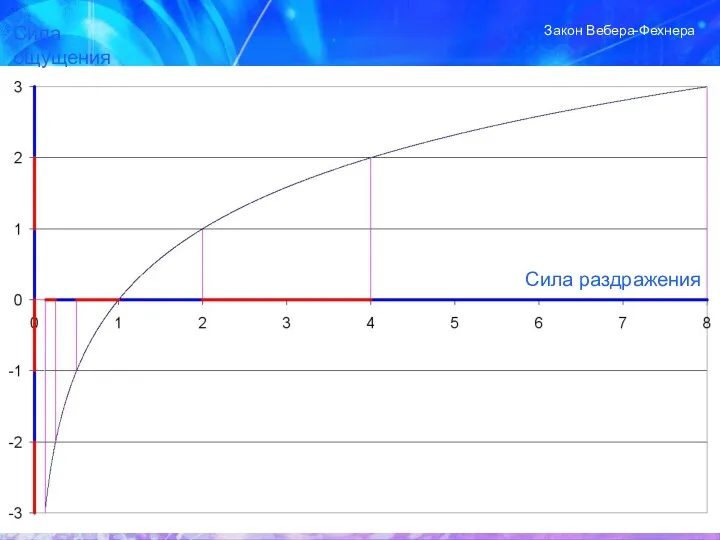

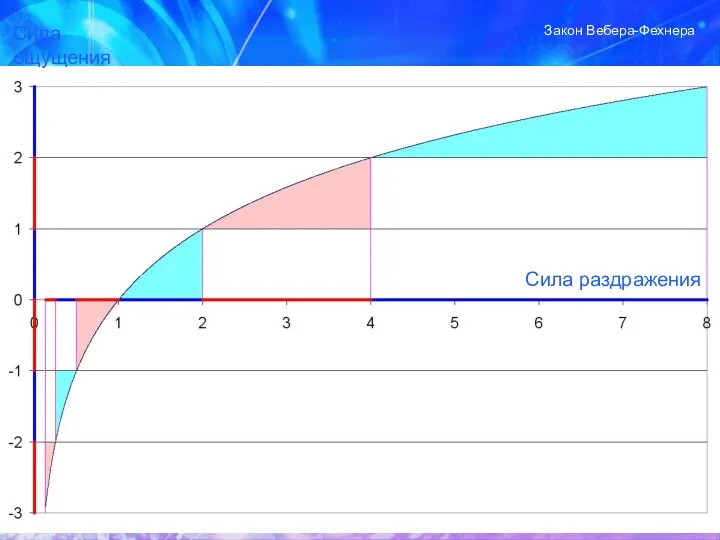

- 90. На основе эмпирических исследований Вебер нашел эту зависимость: в 1834 году для ощущения яркости света; а

- 91. Сила раздражения Сила ощущения Закон Вебера-Фехнера

- 92. Сила раздражения Сила ощущения Закон Вебера-Фехнера

- 93. Положение уровня мощности некоторых обычных звуков на шкале децибел

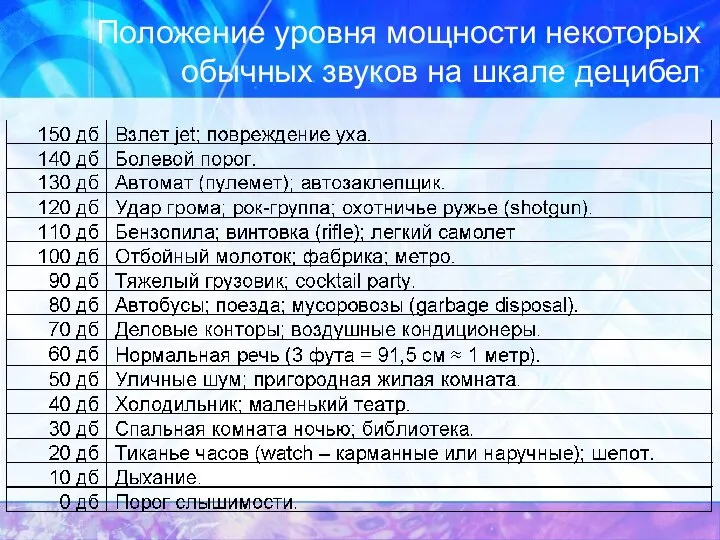

- 94. Создание учения о ВНД. Рефлексы Высшая нервная деятельность — еще одна, важнейшая, функция нервной системы. Основоположником

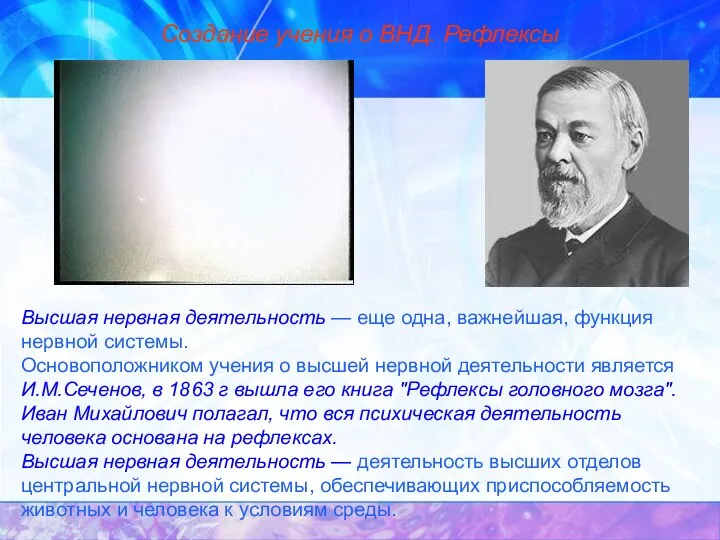

- 95. Создание учения о ВНД. Рефлексы И.П.Павлов экспериментально подтвердил справедливость взглядов И.М.Сеченова и создал учение об условных

- 96. Создание учения о ВНД. Рефлексы Для безусловных рефлексов характерно: Это врожденные рефлексы, передаются по наследству (глотание,

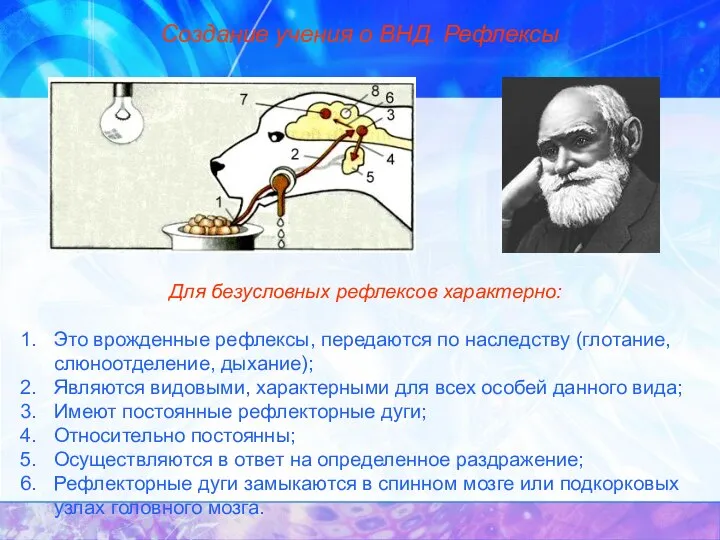

- 97. Создание учения о ВНД. Рефлексы К безусловным рефлексам относятся пищевые, дыхательные, оборонительные, половые, ориентировочные рефлексы. Для

- 98. Создание учения о ВНД. Рефлексы Образование условного рефлекса происходит при сочетании по времени безразличного раздражителя с

- 99. Создание учения о ВНД. Рефлексы Действие безразличного раздражителя приводит к появлению возбуждения в одном нервном центре

- 100. Торможение рефлексов В коре головного мозга, наряду с процессами возбуждения протекают и процессы торможения. Различают два

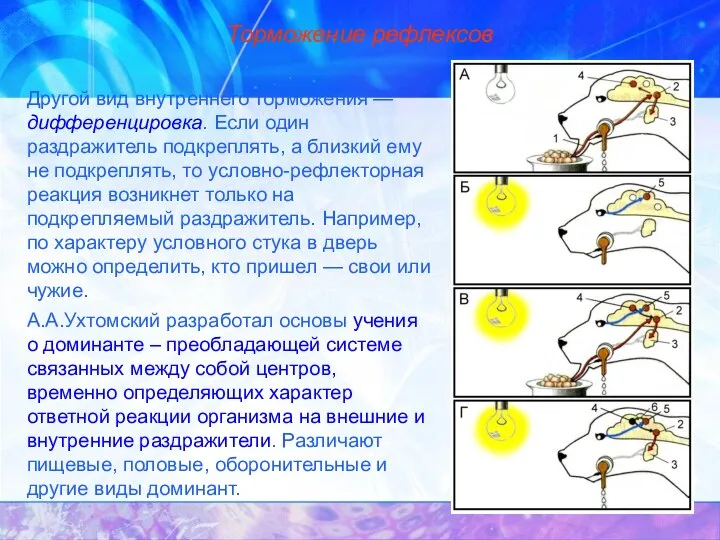

- 101. Торможение рефлексов Внутреннее торможение развивается только в коре. Отсюда второе название — условное торможение. Непременное условие

- 102. Торможение рефлексов Другой вид внутреннего торможения — дифференцировка. Если один раздражитель подкреплять, а близкий ему не

- 103. ВНД человека и животных Высшая нервная деятельность присуща как человеку, так и животным. У животных высшая

- 104. ВНД человека и животных Важную роль при рождении играет импритинг – запечатлевание. У животных проявляется в

- 105. ВНД человека и животных Инсайт (от англ. insight – проницательность, проникновение в суть). Обозначает внезапное усмотрение

- 106. ВНД человека и животных Главное отличие высшей нервной деятельности людей связано с наличием у них речи

- 110. Скачать презентацию

Физический и канальный уровень

Физический и канальный уровень  Криминальный сленг

Криминальный сленг Проект ФКЗ «О созыве Конституционного Собрания Российской Федерации»

Проект ФКЗ «О созыве Конституционного Собрания Российской Федерации» Правила по русскому языку

Правила по русскому языку Газпромбанк - военные праздники. Шаблон оперативной графики. Стилфреймы

Газпромбанк - военные праздники. Шаблон оперативной графики. Стилфреймы Божественная пропорция

Божественная пропорция Magazines in our life

Magazines in our life Презентация на тему Культура первобытного общества

Презентация на тему Культура первобытного общества  Основы технических приёмов нападения и защиты в волейболе

Основы технических приёмов нападения и защиты в волейболе Инклюзивные танцы как одна из форм волонтерской деятельности в образовательной организации

Инклюзивные танцы как одна из форм волонтерской деятельности в образовательной организации Презентация на тему Киевское княжество

Презентация на тему Киевское княжество  История Олимпийских игр

История Олимпийских игр Сыновья Зевса

Сыновья Зевса 16 декабря 1941 года День освобождения Калинина

16 декабря 1941 года День освобождения Калинина Презентация на тему Путешествие в Страну Пословиц

Презентация на тему Путешествие в Страну Пословиц  Фоносемантический анализ предложения

Фоносемантический анализ предложения Презентация на тему Планируемые результаты освоение НОО

Презентация на тему Планируемые результаты освоение НОО Русская культура в 10 веке

Русская культура в 10 веке ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Типы организации хозяйственных систем. Товар и деньги.

Типы организации хозяйственных систем. Товар и деньги. Охрана природы

Охрана природы Свобода воли, нейронаука, пришельцы и роботы

Свобода воли, нейронаука, пришельцы и роботы Презентация на тему Короткое замыкание

Презентация на тему Короткое замыкание Презентация на тему Неопределенная форма глагола (3 класс)

Презентация на тему Неопределенная форма глагола (3 класс) Молодцы!

Молодцы! УСОТиТС от 05 10 2022

УСОТиТС от 05 10 2022 ООО «Бизнес-фактор»

ООО «Бизнес-фактор» Бюджетная услуга: классификация и стандарты качества

Бюджетная услуга: классификация и стандарты качества