Слайд 21. Введение

В развитии искусства, в характере и особенностях отдельных его направлений большая

роль принадлежит творческим личностям художников, которых история называла великими или замечательными.

Эти люди, к числу которых относилось немало знаменитых художников, в первую очередь имя Карла Павловича Брюллова, соединяли в своем творчестве талант и мастерство с научным мышлением.

Он стремился подходить к искусству не интуитивно, а сознательно, анализируя его законы, его возможности, способы реализации в нем своих идей. И часто его творчество как живописца превращалось в лабораторию, в которой он осмысливал и формировал метод своего искусства.

Слайд 32. Рождение Карла Брюллова

Родился Карл Павлович в 1799 году в Петербурге,

в семье, где занятия искусством передавались из поколения в поколение. Для отца художника, одаренного скульптора, такое решение судьбы детей представлялось непреложным? Все четыре его сына проходят академическую выучку: Александр становится известным архитектором, Федор, рано умерший Иван и Карл — живописцами. С самых ранних лет мальчик знал, что должен заниматься рисованием, что ему предстоит готовиться в Академию и, в конце концов, стать художником. Целенаправленность в воспитании сыновей связывалась у П. И. Брюллова с чертами чисто ремесленнического отношения к искусству.

Слайд 43.Жанр Брюллова.

К. П. Брюллов прошел школу, которую можно назвать классической для своего

времени по реализации тех тенденций и задач, которые она перед собой ставила .

Подходя к живописи и, в частности, к композиции как к специфическому методу познания действительности, он считал, что надо пересмотреть уже сложившиеся законы искусства и поверить их натурой. Такой переворот изнутри вел к тому, что любой сюжет мог и должен был решаться как реальная сцена. От художника требовалось только найти те нити, которые связывают ее с натурой. И в этом Брюллов явился непосредственным продолжателем своего учителя.

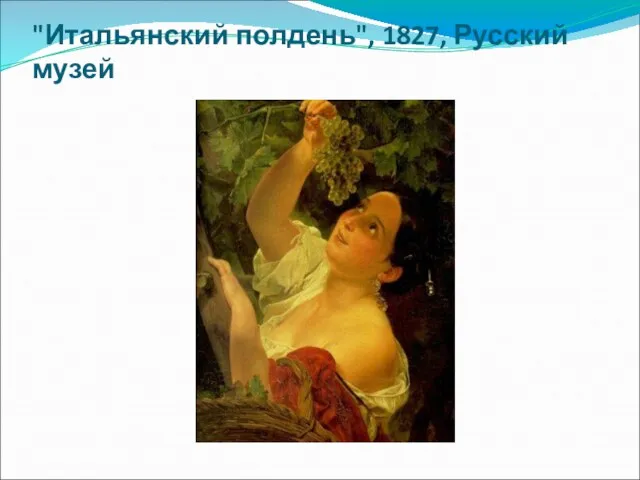

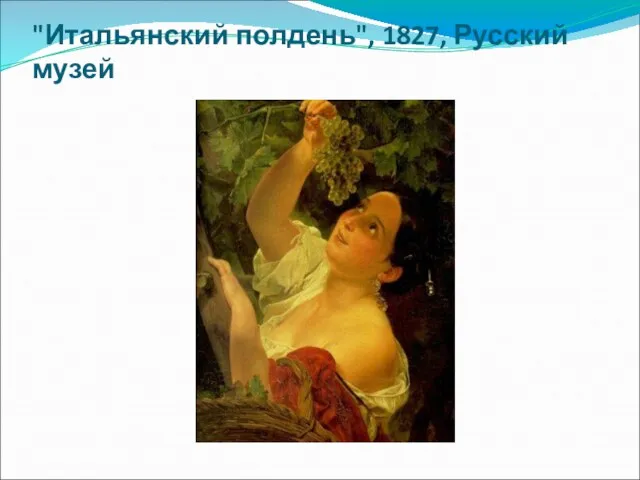

Слайд 5"Итальянский полдень", 1827, Русский музей

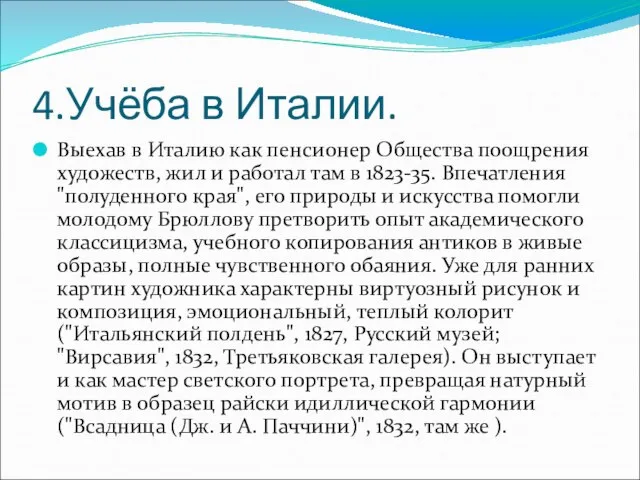

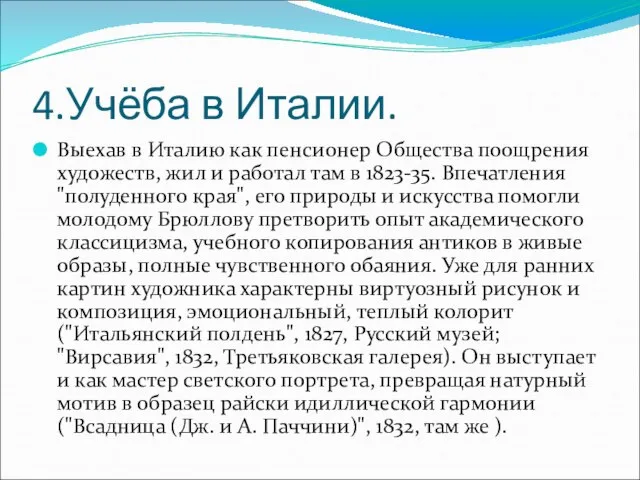

Слайд 64.Учёба в Италии.

Выехав в Италию как пенсионер Общества поощрения художеств, жил и

работал там в 1823-35. Впечатления "полуденного края", его природы и искусства помогли молодому Брюллову претворить опыт академического классицизма, учебного копирования антиков в живые образы, полные чувственного обаяния. Уже для ранних картин художника характерны виртуозный рисунок и композиция, эмоциональный, теплый колорит ("Итальянский полдень", 1827, Русский музей; "Вирсавия", 1832, Третьяковская галерея). Он выступает и как мастер светского портрета, превращая натурный мотив в образец райски идиллической гармонии ("Всадница (Дж. и А. Паччини)", 1832, там же ).

Слайд 7"Всадница (Дж. и А. Паччини)", 1832, Третьяковская галерея

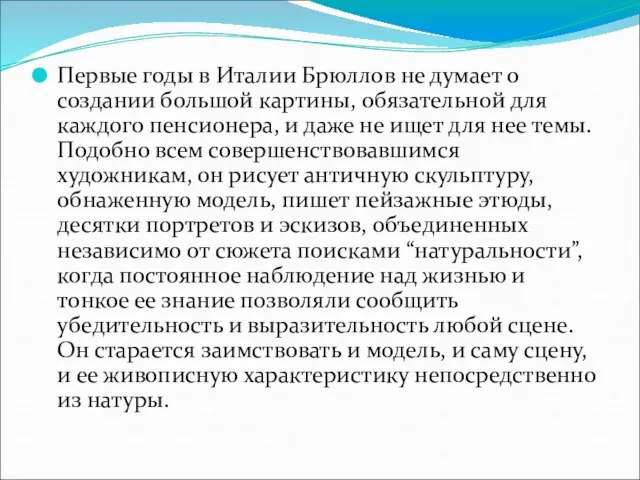

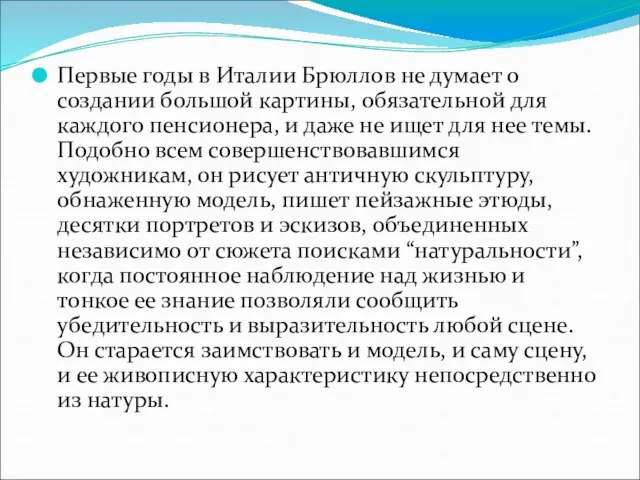

Слайд 8Первые годы в Италии Брюллов не думает о создании большой картины, обязательной

для каждого пенсионера, и даже не ищет для нее темы. Подобно всем совершенствовавшимся художникам, он рисует античную скульптуру, обнаженную модель, пишет пейзажные этюды, десятки портретов и эскизов, объединенных независимо от сюжета поисками “натуральности”, когда постоянное наблюдение над жизнью и тонкое ее знание позволяли сообщить убедительность и выразительность любой сцене. Он старается заимствовать и модель, и саму сцену, и ее живописную характеристику непосредственно из натуры.

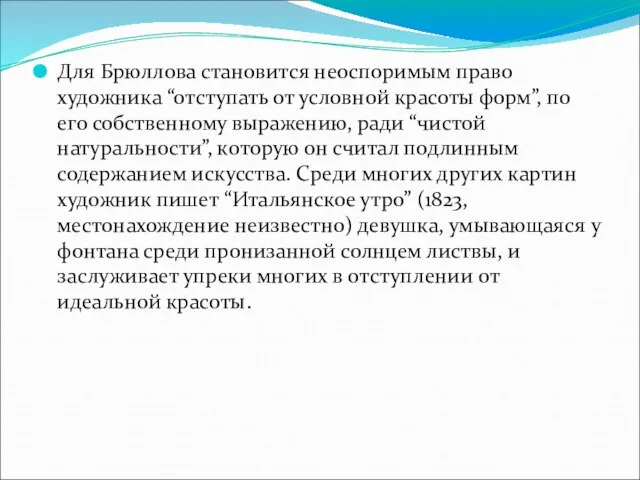

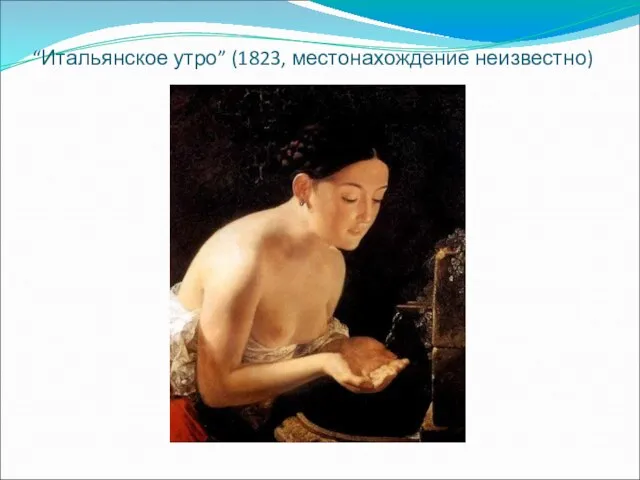

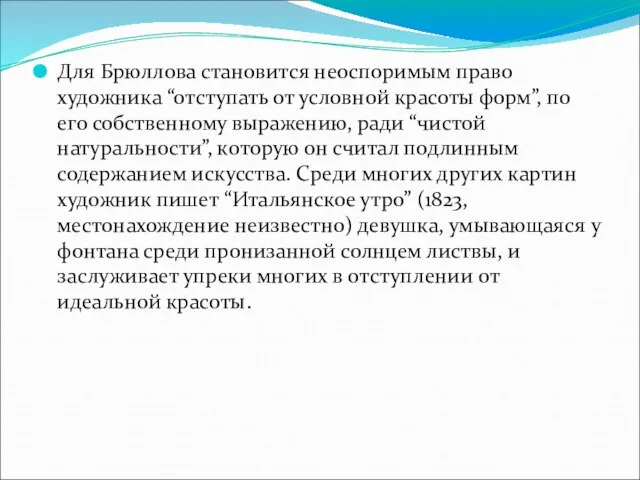

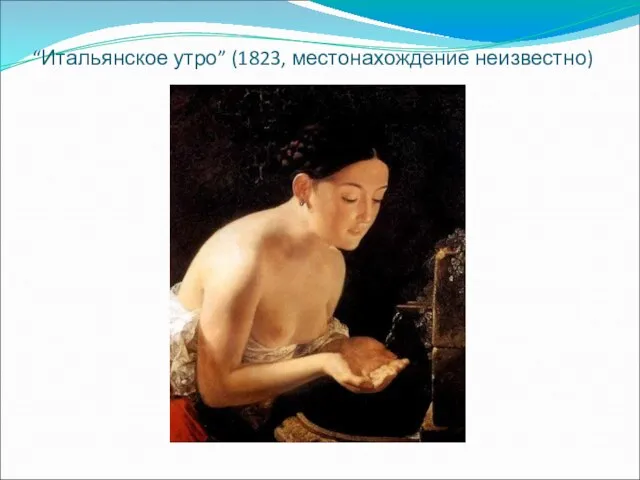

Слайд 9Для Брюллова становится неоспоримым право художника “отступать от условной красоты форм”, по

его собственному выражению, ради “чистой натуральности”, которую он считал подлинным содержанием искусства. Среди многих других картин художник пишет “Итальянское утро” (1823, местонахождение неизвестно) девушка, умывающаяся у фонтана среди пронизанной солнцем листвы, и заслуживает упреки многих в отступлении от идеальной красоты.

Слайд 10“Итальянское утро” (1823, местонахождение неизвестно)

Слайд 115. «Последний день Помпеи»

В конце 20-х годов XIX века художественная Европа была

увлечена открытием Помпеи, маленького римского городка, ставшего в 79 году н. э. жертвой извержения Везувия. Почти мгновенная гибель этого города под потоками раскаленной лавы сохранила в неприкосновенности обстановку городской жизни — улицы, здания, вещи, даже людей — так, как их застигла катастрофа.

Брюллов приезжает в Помпеи, и некогда разыгравшаяся трагедия живо предстает перед его глазами. Здесь же, на полуразрушенных улицах в прошлом шумного города, рождается замысел “Последнего дня Помпеи”.

Слайд 12Результатом становится величественная "картина-катастрофа" (завершенная в 1833 и хранящаяся в Русском музее),

которая иконографически примыкает к целому ряду родственных по духу произведений мастеров романтизма (Т. Жерико, У. Тернера и др.) — произведений, возникающих по мере того, как череда политических потрясений, вызванных начальным сейсмическим импульсом Великой французской революции, охватывает разные страны Европы.

Слайд 14"Последний день Помпеи" производит фурор — как на родине мастера, так и

за рубежом. В Италии и Франции картину приветствуют как первый триумф русской художественной школы. Н. В. Гоголь посвящает ей одноименную восторженную статью (1834), назвав ее "полным, всемирным созданием", где "все отразилось", — отразилось в образе "сильных кризисов, чувствуемых целой массой".

Слайд 156.Заключение.

Говоря об общих методических установках Брюллова, можно сказать, что он явился одним

из первых художников, положивших в основу всего изобразительного искусства изучение натуры.

Замечательный художник всегда учитывал воздействие на зрителя художественных средств, которыми он располагал. Он считал необходимым, чтобы картина в своем сюжете, в композиции, а также в живописном решении давала полное выражение того назначения, которое имела.

Из некоего пересказчика идей живописец превращался в человека, создающего произведение искусства, близкое людям не только по своим идейным и общественным устремлениям, но и по форме претворения последних.

Отчётность аптек: виды, периодичность

Отчётность аптек: виды, периодичность Новогодний ассортимент 2017-2018

Новогодний ассортимент 2017-2018 Работа с переключателем

Работа с переключателем Литературные премии как ориентир читательских предпочтений

Литературные премии как ориентир читательских предпочтений Ипотечные кредиты от ОАО «Сбербанк России» для участников зарплатных проектов в рамках программы ФЦП «Жилище»

Ипотечные кредиты от ОАО «Сбербанк России» для участников зарплатных проектов в рамках программы ФЦП «Жилище» Изображение воды на плоскости

Изображение воды на плоскости Презентация на тему В. С. Пикуль - боец, труженик, писатель.

Презентация на тему В. С. Пикуль - боец, труженик, писатель. Презентация на тему Японское море

Презентация на тему Японское море Фестиваль Сибирское PROдвижение

Фестиваль Сибирское PROдвижение Оноре де Бальзак

Оноре де Бальзак Фотодело. Семинар 3

Фотодело. Семинар 3 Преданья старины далекой

Преданья старины далекой Группа внедрения

Группа внедрения Презентация на тему Магнитные свойства вещества

Презентация на тему Магнитные свойства вещества  Презентация по рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро»

Презентация по рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро» Отчет (1)

Отчет (1) Немецкий Веркбунд

Немецкий Веркбунд Научная деятельность и разработки лаборатории проф. Деулина Е.А.

Научная деятельность и разработки лаборатории проф. Деулина Е.А. Презентация на тему Красная книга Ставропольского края

Презентация на тему Красная книга Ставропольского края Витражное искусство

Витражное искусство Использование метафорических ассоциативных карт в работе педагога-психолога

Использование метафорических ассоциативных карт в работе педагога-психолога Закономерности работы головного мозга

Закономерности работы головного мозга Мурабаха

Мурабаха Тема урока: Второстепенные члены предложения. Определение

Тема урока: Второстепенные члены предложения. Определение ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Photography in society

Photography in society Приливная электростанция (ПЭС)

Приливная электростанция (ПЭС) Анна Ахматова. Жизнь и творчество

Анна Ахматова. Жизнь и творчество