Содержание

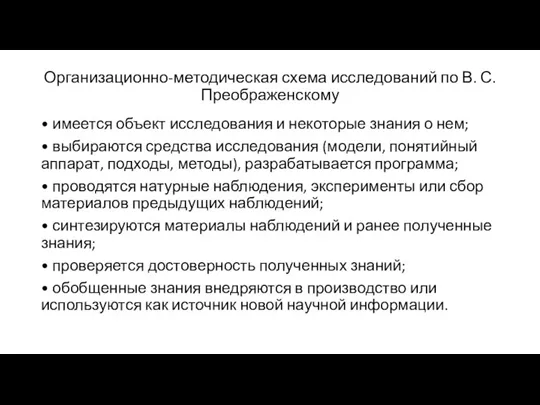

- 2. Организационно-методическая схема исследований по В. С. Преображенскому • имеется объект исследования и некоторые знания о нем;

- 3. Основные классы задач комплексных физико-географических исследований Первый класс задач - это изучение свойств и пространственного размещения

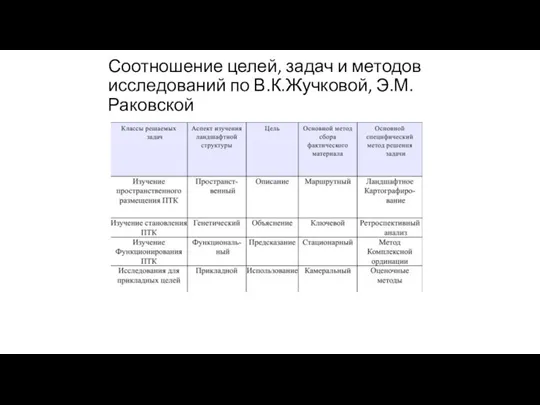

- 4. Соотношение целей, задач и методов исследований по В.К.Жучковой, Э.М.Раковской

- 5. Этапы исследований

- 6. Подготовительный этап Определение объекта исследований Изучение информационных источников Подготовка рабочей основы Составление предварительной ландшафтной карты-гипотезы Предварительный

- 7. Информационные источники литературные источники (книги, справочники, словари, статьи в научных сборниках, периодических или энциклопедических изданиях), картографические

- 8. Кадастры природных ресурсов Кадастр природных ресурсов – это свод экономических, экологических, организационных и технических показателей, который

- 9. Государственные кадастры природных ресурсов Республики Беларусь Государственный кадастр недр; Государственный кадастр торфяного фонда; Государственный земельный кадастр;

- 10. Автоматизированная система государственного земельного кадастра Под государственным земельным кадастром (ГЗК) понимают совокупность систематизированных сведений и документов

- 11. сведения о распределении земель по категориям и видам, землепользователям, составе, структуре, состоянии, качестве земель, хозяйственном использовании

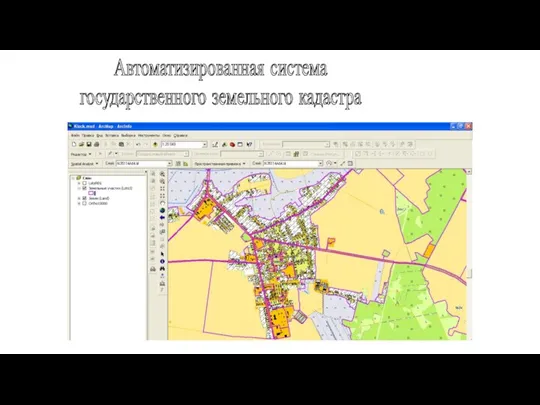

- 12. Автоматизированная система государственного земельного кадастра

- 13. Программа исследований Программа – это модель исследовательского процесса. Структура программы: • название темы исследования; • авторы

- 14. Составление предварительной ландшафтной карты Границы ПТК часто совпадают с границами мезоформ (урочища) и типов (ландшафты) рельефа.

- 15. Протоколы наблюдений Протоколы наблюдений – это документы в виде дневников и бланков (ведомости, журналы, регистрационные книги),

- 16. Бланк наблюдений Бланк – определенный перечень фиксируемых сведений, на которые исследователь должен дать краткие ответы. Бланки

- 17. Бланк наблюдений Недостатки бланк: лаконичность записей, отсутствие возможности сделать дополнительные описания, не предусмотренные графами бланка, отсутствие

- 18. Полевой этап Рекогносцировка Заложение точек наблюдения Полевое описание точек наблюдения – основных, картировочных, специализированных, (опорных) Обработка

- 19. Задачи рекогносцировки • ознакомление с основными ПТК, уточнение их диагностических и дешифровочных признаков; • оценка достоверности

- 20. Ключевой (модельный) участок – территория, выбранная в качестве эталона для детальных исследований. Пробные площади закладываются для

- 21. Метод заложения точек наблюдения Используется для выявления вертикальной структуры ПТК Точку закладывают в типичном для каждого

- 22. Основные и картировочные точки Основные точки выбирают в типичных местах для характеристики доминантных и субдоминантных ПТК.

- 23. Метод комплексного описания точек наблюдений Основная задача – составление полевой карты компонентов природы и/или природных территориальных

- 24. Морфометрические особенности рельефа абсолютная высота относительная высота мезоформы рельефа, которые устанавливают по топокарте. размеры мезоформы рельефа:

- 25. Описание обнажений Описывают обнажение снизу вверх (можно сверху вниз) по пластам с указанием их мощности, цвета

- 26. Описание почв Изучение и описание почв производят методом заложения почвенных разрезов. Ямы закладывают глубиной 2,0–2,5 м,

- 27. Описание горизонтов почвенного профиля Мощность в сантиметрах Окраска почвы – важнейший признак выделения генетических горизонтов. Степень

- 28. Описание горизонтов почвенного профиля Сложение (степень плотности почв): рассыпчатое, рыхлое, слабоуплотненное, сильноуплотненное, плотное сложение. Новообразования изучают

- 29. Пример названия почв Почва дерново-подзолистая слабооподзоленная, развивающаяся на рыхлой водно-ледниковой супеси, подстилаемой моренным суглинком. В названии

- 30. Изучение фитоценоза Изучение фитоценоза проводят методом пробных площадей размерами 100 м2 (10*10 м) в травянистых и

- 31. Основные признаки строения лугового и болотного фитоценозов Видовой состав Высота – средняя величина для экземпляров данного

- 32. Фенофаза по цифровой шкале 0 –прорастание и ранний возраст 1 – начало и оптимум цветения 2

- 33. Основные признаки строения лугового и болотного фитоценозов Жизненность – степень развитости или подавленности вида (в баллах)

- 34. Описание лесного фитоценоза Видовой состав древесных пород указывают по ярусам и выражают формулой древостоя (например, 8С

- 35. Название лесного фитоценоза дают с учетом доминантов древесного и кустарникового ярусов, а также напочвенного покрова Пример:

- 36. Название урочища Моренный холм с дерново-подзолистыми почвами суглинистыми почвами, пашней

- 37. Физико-географическое профилирование МЕТОД ПРОФИЛИРОВАНИЯ – линия профиля прокладывается через основные формы рельефа, от водоразделов к местным

- 38. Структура научного отчета титульный лист, список исполнителей, реферат, содержание, нормативные ссылки, определения, обозначения и сокращения, введение,

- 40. Скачать презентацию

Масленица, сюжетная композиция

Масленица, сюжетная композиция ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Машиноведение. Устройство и заправка швейной машины

Машиноведение. Устройство и заправка швейной машины Презентация на тему НЛО в Амурской области

Презентация на тему НЛО в Амурской области Конюхов Виталий ВНЕОФИСНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Конюхов Виталий ВНЕОФИСНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ Художественный мир Евдокии Суторминой

Художественный мир Евдокии Суторминой Управляющий совет: расширение общественного участия в управлении школой

Управляющий совет: расширение общественного участия в управлении школой Индия: насильственное разрушение традиционного общества

Индия: насильственное разрушение традиционного общества Alien abductor 04 Numbers and numerals

Alien abductor 04 Numbers and numerals Алкоголь, будьте разумны

Алкоголь, будьте разумны НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  Частные Ростовские типографии XIX –начала XX вв.

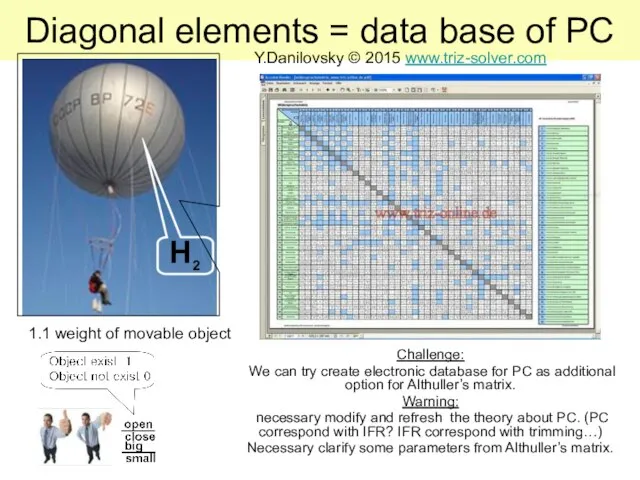

Частные Ростовские типографии XIX –начала XX вв. Diagonal elements

Diagonal elements Учебно-исследовательская работа на уроках внеклассного чтения как средство формирования интереса (мотивации) к чтению

Учебно-исследовательская работа на уроках внеклассного чтения как средство формирования интереса (мотивации) к чтению Уровни организации живой материи

Уровни организации живой материи Структурная типология языков

Структурная типология языков Презентация на тему Правовое регулирование международной коммерческой сделки

Презентация на тему Правовое регулирование международной коммерческой сделки  Удмуртская народная одежда

Удмуртская народная одежда 5_Obschie_printsipy_sinhronizatsii_transportnyh_setey

5_Obschie_printsipy_sinhronizatsii_transportnyh_setey Вот так!

Вот так! Читается трояким образом: первое - читать и не понимать; второе - читать и понимать; третье - читать и понимать даже то, что не написа

Читается трояким образом: первое - читать и не понимать; второе - читать и понимать; третье - читать и понимать даже то, что не написа Сложение и вычитание в пределах 100

Сложение и вычитание в пределах 100 Кислотное загрязнение природных вод

Кислотное загрязнение природных вод Индустриальная революция достижения и проблемы

Индустриальная революция достижения и проблемы Высказывания великих людей о праве

Высказывания великих людей о праве Презентация на тему Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему

Презентация на тему Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему Простой Сложный Закрытый Новый вид бутербродов – закусочные.

Простой Сложный Закрытый Новый вид бутербродов – закусочные. Источники звука. Звуковые явления

Источники звука. Звуковые явления