Слайд 2Тема 1. Основы управления в организационно-технических системах

Лекция: Системы с управлением

1.

Характеристика класса систем с управлением. Построение систем с управлением

2. Аксиомы теории управления

3. Принципы и структура управления. Принцип необходимого разнообразия Эшби

4. Функции управления и их модели. Функционирование систем с управлением

Слайд 3 Литература по УР,САиМ

1. Системный анализ и принятие решений: учебник. - СПб.:

Изд-во СПб УГПС МЧС РФ, 2017. 352 с.

2. Системный анализ в управлении: учеб. пособ. / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

3. Л.Н.Мамаева. Управление рисками. –М.: Дашков и Ко, 2012. – 256с.

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 — 2011 Менеджмент риска. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА

Слайд 4Лекция: Системы с управлением

Учебный вопрос 1.

Характеристика класса систем с управлением. Построение

систем с управлением

Слайд 5Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Системы, которым свойственно управление называют:

-

кибернетическими;

- управляемыми;

- самоуправляемыми;

- системами управления

Слайд 6Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Под указанными названиями, за исключением

кибернетических систем, в литературе выступают также отдельные части систем, поэтому системы, которым свойственно управление, целесообразно называть «системами с управлением»

Слайд 7Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Предмет кибернетики: изучение закономерностей управления

системами, в которых циркулирует информация

Частные теории кибернетики:

- теория информации;

- теория алгоритмов;

- теория автоматов

Слайд 8Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Управление возможно только при определенном

уровне организации систем

Этот уровень, проявляется в ряде черт, которые не присущи или необязательно присущи системам других классов

Слайд 9Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 1. В сохранении целостности

систем решающая роль принадлежит информационным связям

Черта 2. Информация, поступающая в системы и содержащаяся в них, используется для управления

Черта 3. Каждая система имеет одну или несколько целей (разнесенных по времени)

Слайд 10Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 4. Системы способны переходить

в различные состояния без нарушения целостности

Черта 5. Существует определенное множество допустимых линий поведения каждой системы, из которого производится выбор предпочтительной линии

Черта 6. Системы являются открытыми

Слайд 11Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Рассмотрим эти черты подробнее:

Черта 1.

В сохранении целостности систем решающая роль принадлежит информационным связям

Без регулярно осуществляемого обмена информацией системы не могут функционировать и сохранять свою целостность

Слайд 12Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Ослабление или потеря информационной связи

между системными элементами неизбежно приводит к разрушению всех других связей и к распаду систем

Для обмена информацией внутри себя и с внешней средой в системах имеются информационные входы и выходы

Слайд 13Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 2. Информация, поступающая в

системы и содержащаяся в них, используется для управления

Слайд 14Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 3. Каждая система имеет

одну или несколько целей (разнесенных по времени)

Процесс функционирования системы отличается направленностью на достижение заранее предопределённого результата и выполняется путём целеполагания и целеосуществления

Если цель неизвестна, управление становится бессмысленным

Слайд 15Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 4. Системы способны переходить

в различные состояния без нарушения целостности

Смена состояний осуществляется в соответствии с управляющими воздействиями, причем не может совершаться мгновенно, а требует некоторого времени

Слайд 16Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 5. Существует определённое множество

допустимых линий поведения каждой системы, из которого производится выбор предпочтительной линии

Если возможности выбора нет, управление в системе фактически отсутствует

Для систем характерна определенная структура, отражающая контуры управления

Слайд 17Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Черта 6. Системы являются открытыми

Воздействия

систем на среду и среды на системы могут иметь самую различную природу

Слайд 18Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Перечисленные черты являются общими и

в совокупности дают новое качество - качество системы с управлением

В класс систем с управлением входят многочисленные естественные и искусственные системы

Все они имеют наряду с общими чертами немало специфических черт

Слайд 19Учебный вопрос 1. Характеристика класса систем с управлением

Закономерности управления в системах изучаются

кибернетикой

Кибернетика охватывает такие частные теории, как:

- теория информации;

- теория алгоритмов;

- теория автоматов

Слайд 21Учебный вопрос 1. Построение систем с управлением

Выделяют следующие принципы управления в системах

с управлением:

- децентрализованное управление;

- централизованное управление;

- смешанное управление

Слайд 22Особенности децентрализованного управления

Выработка управляющих воздействий и их реализация при децентрализованном управлении осуществляется

отдельными подсистемами независимо друг от друга

С кибернетической точки зрения такая система не может считаться единой системой – это совокупность систем с одноконтурным управлением

Слайд 23Особенности децентрализованного управления

Достоинства децентрализованного управления:

- УО максимально приближены к ОУ;

-

малая инерционность и высокая гибкость

Недостатки децентрализованного управления:

- отсутствие координации и слабая согласованность управляющих воздействий (это затрудняет процесс достижения цели и приводит к большим затратам ресурсов на его реализацию)

Слайд 24Особенности централизованного управления

При централизованном управлении управление всеми объектами осуществляется одним управляющим устройством

С

увеличением размерности системы сложность управления возрастает

Приращение сложности управления ∆S пропорционально числу ОУ (n) и приращению этого числа (∆n): ∆S=an∆n,

где а – коэффициент пропорциональности

Сложность управления S=аn2

Слайд 25Особенности централизованного управления (продолжение)

Достоинства централизованного управления:

- быстрый обмен информацией между УО

и ОУ;

- информация о системе сосредоточена в одном месте

Слайд 26Особенности централизованного управления (продолжение)

Недостатки централизованного управления:

- сравнительно большое время на выработку

управляющих воздействий;

- громоздкость управляющих объектов;

- управление эффективно лишь при сравнительно небольшом числе ОУ;

- ухудшается надежность функционирования системы

Слайд 27Особенности смешанного управления

При смешанном управлении сочетаются централизованный и децентрализованный принципы:

часть управляющих

воздействий вырабатывается централизованно;

часть – децентрализованно

Смешанное управление характерно для большинства реальных систем

Слайд 28Особенности смешанного управления

Достоинства и недостатки смешанного управления:

- присущи в той

или иной мере достоинства и недостатки, свойственные децентрализованному и централизованному управлению

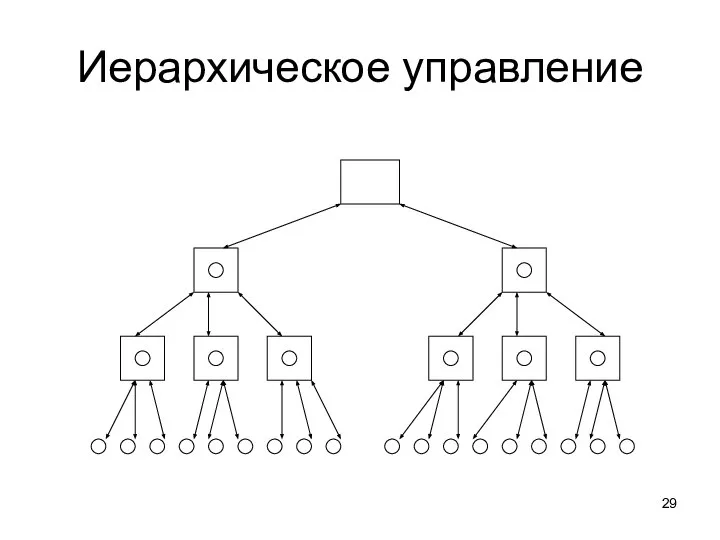

Слайд 30Иерархическое управление

Является наиболее развитой и распространенной формой смешанного управления

В системе выделяется ряд

уровней, каждый из которых включает одну или несколько подсистем со своими контурами управления

Каждая подсистема имеет свою цель, которая увязана с целью системы более высокого уровня и, в конечном счете, с общей целью

Слайд 31Иерархическое управление

Между объектами подсистем на уровнях возможны три вида отношений:

- подчинения

(данный объект может воздействовать на нижестоящие объекты и менять их состояния);

- подчиненности (рассматриваемый объект поддается управлению со стороны других (вышестоящих) объектов;

- взаимодействия (рассматриваемый объект обменивается информацией с другими объектами)

Слайд 32Иерархическое управление

Информационные связи между объектами различных уровней – вертикальные связи

Информационные связи между

объектами одного уровня – горизонтальные связи

Связи с подчиненными объектами – внутренние связи, все другие – внешние связи

Слайд 33Иерархическое управление

УО самого нижнего уровня получают самую подробную и конкретную информацию о

состоянии ОУ

По мере перехода к более высоким уровням информация обобщается и систематизируется

Степень обобщения информации – отношение количества информации, поступающей на различные уровни:

βij =Iвхi / Iвхj, i,j = 0,m; i

Слайд 34Иерархическое управление

Команды управления, вырабатываемые УО высших уровней носят общий характер

С продвижением вниз

степень конкретизации и детализации команд повышается:

αij=Iвыхj / Iвыхi, i,j = 0,m; i где Iвыхi и Iвыхj – количество информации, выходящей с уровней i и j соответственно

Слайд 35Основные черты иерархических систем

Последовательная вертикальная соподчиненность подсистем системы

Приоритет действий (право вмешательства) подсистем

верхнего уровня в действия нижестоящих систем

Зависимость подсистем верхнего уровня от фактического исполнения функций подсистемами нижних уровней

Слайд 36Признаки идеальной иерархической структуры (по М.Месаровичу)

Многоуровневость (стратифицированность)

Субординация внутренних связей (элементы данного уровня

связаны только с элементами ближайшего верхнего и ближайшего нижнего уровня)

Ветвистость (элемент данного уровня связан только с одним элементом верхнего уровня и с несколькими элементами нижнего уровня)

Пирамидальность (на самом верхнем уровне имеется только один элемент)

Субординация верхних связей (элементы каждого уровня могут иметь связи с внешней средой, однако они контролируются элементами ближайшего верхнего уровня, внешняя связь верхнего уровня контролируется только извне)

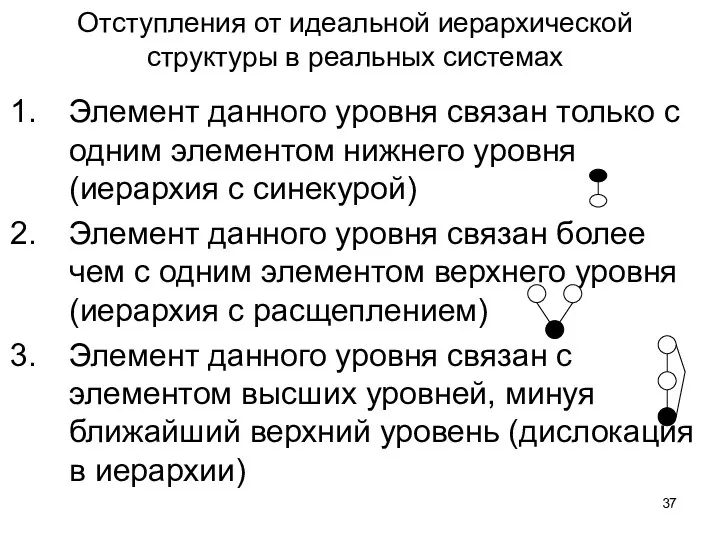

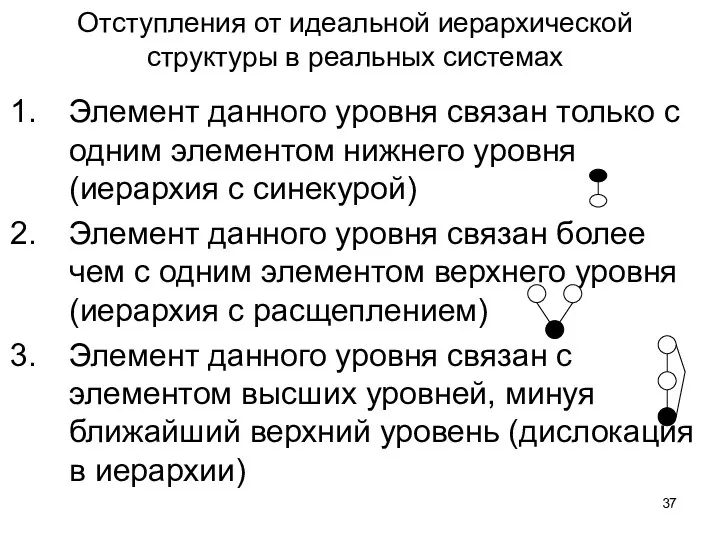

Слайд 37Отступления от идеальной иерархической структуры в реальных системах

Элемент данного уровня связан только

с одним элементом нижнего уровня (иерархия с синекурой)

Элемент данного уровня связан более чем с одним элементом верхнего уровня (иерархия с расщеплением)

Элемент данного уровня связан с элементом высших уровней, минуя ближайший верхний уровень (дислокация в иерархии)

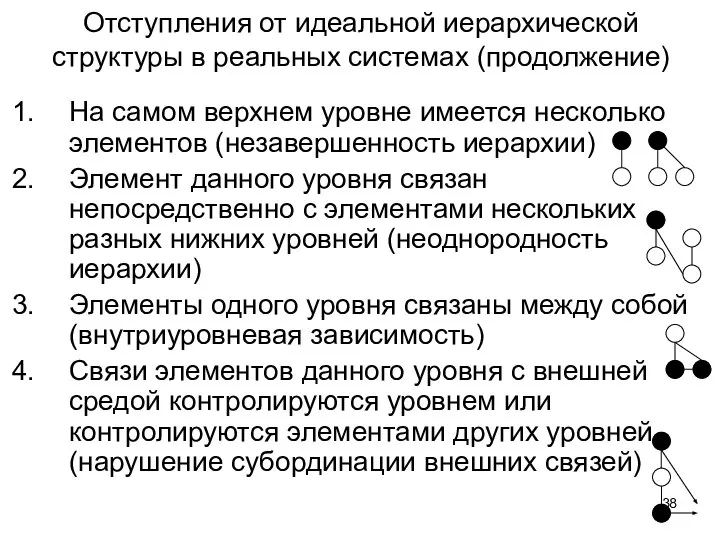

Слайд 38Отступления от идеальной иерархической структуры в реальных системах (продолжение)

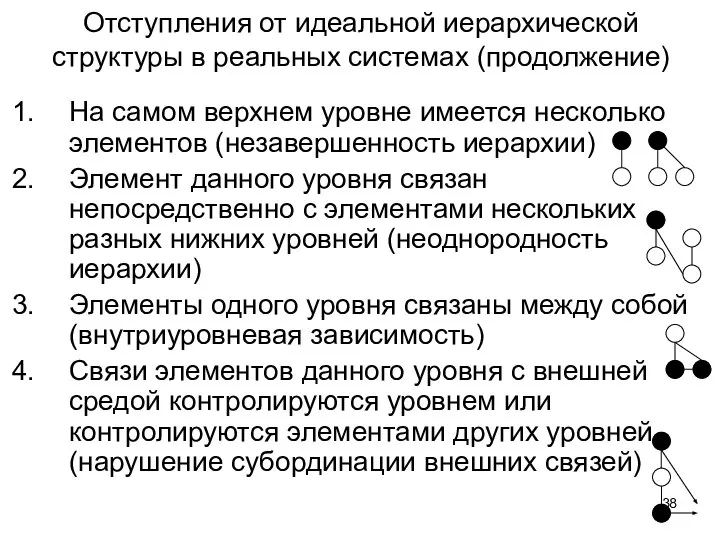

На самом верхнем уровне

имеется несколько элементов (незавершенность иерархии)

Элемент данного уровня связан непосредственно с элементами нескольких разных нижних уровней (неоднородность иерархии)

Элементы одного уровня связаны между собой (внутриуровневая зависимость)

Связи элементов данного уровня с внешней средой контролируются уровнем или контролируются элементами других уровней (нарушение субординации внешних связей)

Слайд 39Лекция. Системы с управлением

Учебный вопрос 2.

Аксиомы теории управления

Слайд 40Типы систем с управлением

В теории управления принято считать, что системы с управлением

создаются для достижения конкретных целей, которые определяются в рамках других наук, занимающихся исследованием конкретных систем

В зависимости от природы (люди или технические устройства) принято выделять три типа систем с управлением:

- организационные (социальные) системы управления;

- технические (технологические) системы управления;

- организационно- технические (комплексные) системы управления

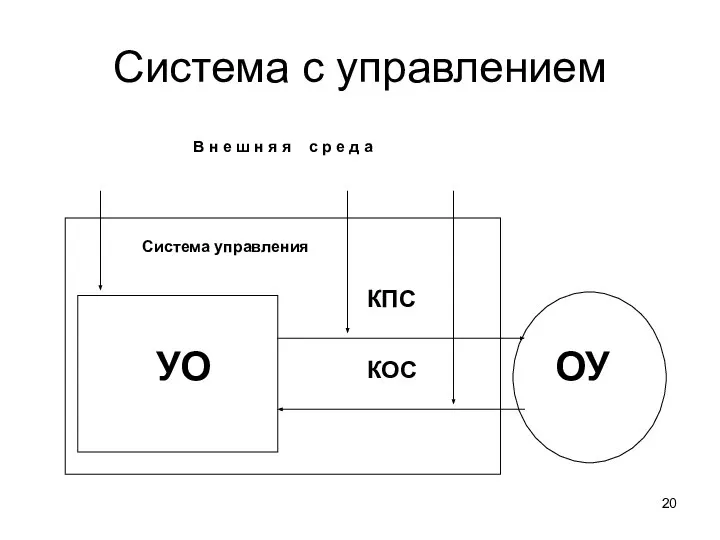

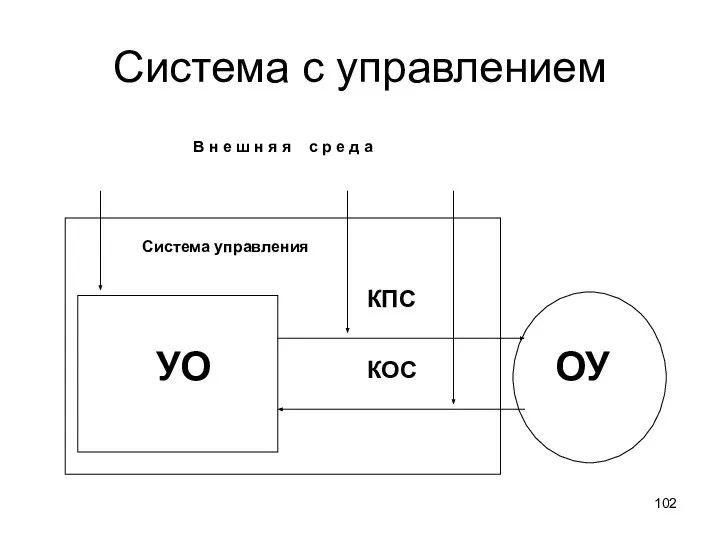

Слайд 41Структурная схема системы с управлением

Слайд 42Обозначения на структурной схеме

S1 – объект управления;

S2 – управляющая система;

N – информация о состоянии внешней среды (внешние воздействия на объект управления);

N/ – информация о состоянии внешней среды, имеющаяся в управляющей системе;

X – командная информация;

Y – информация о состоянии объекта управления;

Y/ – информация о состоянии объекта управления, имеющаяся в управляющей системе

Слайд 43Задачи управляющей системы (S2)

целеполагание;

стабилизация (поддержание заданного состояния при случайных воздействиях внешней среды);

выполнение

программы;

слежение или оптимизация

Управляющая система обеспечивает:

- либо удержание выходных характеристик системы при изменениях внешней среды в требуемых пределах;

- либо выполнение системой действий по изменению значений её характеристик или характеристик внешней среды

Слайд 44Задачи объекта управления (S1) и системы связи

Задача объекта управления - реализация основной

функции системы (быть её исполнительным инструментом)

Задача системы связи - обеспечение обмена управляющей информацией между управляющей системой и объектом управления (является частью системы управления)

Слайд 45Задачи теории управления при формальном представлении системы с управлением

синтез структуры и

параметров объекта управления, соответствующих цели (закону функционирования) создаваемой системы с управлением;

синтез структуры и параметров управляющей системы, то есть построение структуры управления с учетом ограничений по затратам различного вида (численность управленческого персонала и др.);

определение мест размещения центров обработки информации;

определение массивов информации, подлежащих передаче, хранению и обработке;

синтез структуры и параметров системы связи

Слайд 46Естественные условия необходимые для управления (аксиомы теории управления)

Единых методов решения перечисленных задач

для всех типов систем на настоящее время не существует

Однако для всех типов систем с управлением признается существование ряда аксиом и принципов управления, знание которых позволяет квалифицированно решать задачи управления

Слайд 48Аксиома 1.

Наличие наблюдаемости объекта управления

В теории управления объект управления считается

наблюдаемым в состоянии z(t) на множестве моментов времени T, при входном воздействии x(t) и отсутствии возмущений, если уравнение наблюдения динамической системы, представленное в виде:

y*(t) = g[t, x(t), z*(t)],

где: y*(t) – некоторая реализация выходного процесса, доступная для регистрации, имеет единственное решение z*(t) = z(t) Є Z

Если это утверждение справедливо для любого z(t) Є Z, то объект считается полностью наблюдаемым

Слайд 49Аксиома 1. Наличие наблюдаемости объекта управления (продолжение)

Введенное выражение y*(t) = g[t, x(t),

z*(t)]

означает, что:

- определение любого из состояний объекта управления (то есть его наблюдаемость) реализуется только в том случае, если по результатам измерения выходных переменных y*(t) при известных значениях входных переменных x(t) может быть получена оценка z*(t) любой из переменных состояния z(t)

Слайд 50Аксиома 1. Наличие наблюдаемости объекта управления (продолжение)

Задача y*(t) = g[t, x(t), z*(t)]

в теории систем известна как задача наблюдения

В организационно-технических системах управления эта задача реализуется функцией контроля текущего состояния объекта управления и воздействий внешней среды

Без этой информации управление или невозможно, или неэффективно

Слайд 51Аксиома 2. Наличие управляемости объекта управления

Наличие управляемости – способности объекта управления переходить

в пространстве состояний Z из текущего состояния в требуемое под воздействием управляющей системы

Под переходом в пространстве состояний Z из текущего состояния в требуемое можно понимать:

- перемещение в физическом пространстве;

- изменение скорости и направления движения в пространстве состояний;

- изменение структуры или свойств объекта управления

Если состояние объекта управления не меняется, то понятие управления теряет смысл

Слайд 52Аксиома 3. Наличие цели управления

Под целью управления понимают набор значений количественных или

качественных характеристик, определяющих требуемое состояние объекта управления

Если цель неизвестна, управление не имеет смысла, а изменение состояний превращается в бесцельное блуждание

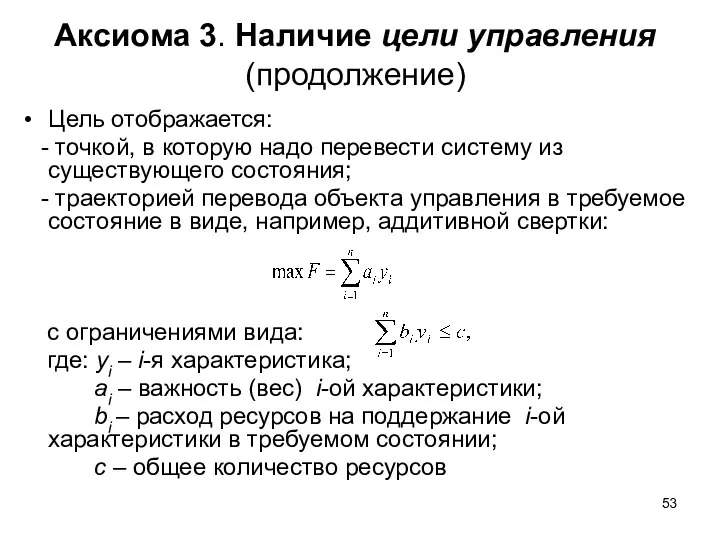

Слайд 53Аксиома 3. Наличие цели управления (продолжение)

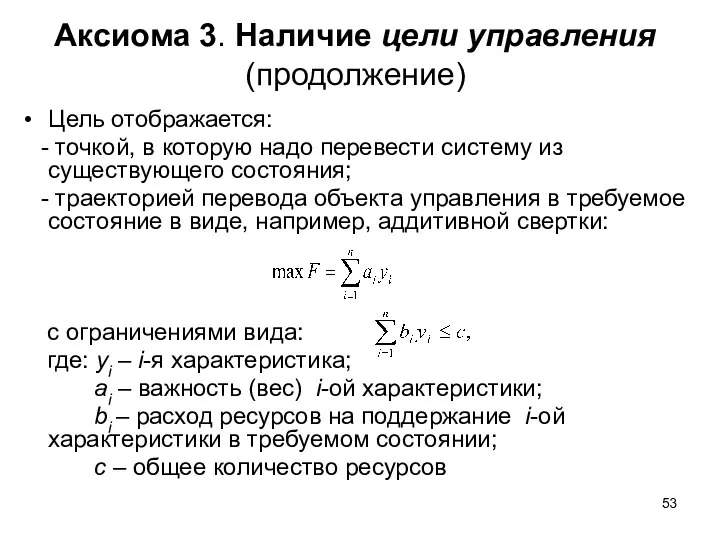

Цель отображается:

- точкой, в которую надо

перевести систему из существующего состояния;

- траекторией перевода объекта управления в требуемое состояние в виде, например, аддитивной свертки:

с ограничениями вида:

где: yi – i-я характеристика;

ai – важность (вес) i-ой характеристики;

bi – расход ресурсов на поддержание i-ой характеристики в требуемом состоянии;

c – общее количество ресурсов

Слайд 54Аксиома 4. Свобода выбора

Свобода выбора – это возможность выбора управляющих воздействий (решений)

из некоторого множества допустимых альтернатив

Чем меньше множество допустимых альтернатив, тем менее эффективно управление, так как в условиях ограничений оптимальные решения часто остаются за пределами области адекватности

Если имеется единственная альтернатива, то управление не требуется

Если решения не влияют на изменение состояния объекта управления, то управления не существует

Слайд 55Аксиома 5. Наличие критерия эффективности управления

Обобщенным критерием эффективности управления считается степень достижения

цели функционирования системы

Кроме степени достижения цели качество управления можно оценивать по частным критериям:

- степень соответствия управляющих воздействий требуемым состояниям объекта управления;

- качество принимаемых решений;

- точность управления

Для оценки систем управления можно ввести требования к управлению по показателям устойчивости, непрерывности (длительности) цикла управления, оперативности, скрытности и др.

Слайд 56Аксиома 6. Наличие ресурсов

Ресурсы могут быть:

материальные;

финансовые;

трудовые;

информационные и

т.д.)

Ресурсы обеспечивают реализацию принятых решений

Отсутствие ресурсов равносильно отсутствию свободы выбора

Управление без ресурсов невозможно

Слайд 57Лекция. Системы с управлением

Учебный вопрос 3.

Принципы и структура управления. Принцип необходимого

разнообразия Эшби

Слайд 58Принципы построения систем с управлением

Управление в системах может строиться по нескольким принципам:

- децентрализованному;

- централизованному;

- смешанному

Слайд 59Принцип децентрализованного управления

При децентрализованном управлении выработка управляющих воздействии и их реализация осуществляются

отдельными подсистемами независимо друг от друга

С кибернетической точки зрения такая система не может считаться единой. Это совокупность систем с одноконтурным управлением

Слайд 60Достоинства и недостатки децентрализованного управления

Достоинства:

- управляющие объекты максимально приближены к

управляемым, что существенно облегчает обмен информацией;

- малая инерционность и высокая гибкость

Недостатки:

- отсутствие координации управляющих воздействий;

- слабая согласованность управляющих воздействий

Эти недостатки затрудняют процесс достижения цели и приводят к большим затратам ресурсов на его реализацию

Слайд 61Принцип централизованного управления

Управление всеми объектами осуществляется одним управляющим объектом

Управляющий объект получает

информацию о состоянии каждого управляемого объекта и внешней среды, вырабатывает и передает каждому из них свое управляющее воздействие

Слайд 62Достоинства и недостатки централизованного управления

Достоинства:

- возможен быстрый обмен информацией между

управляющим объектом и каждым из управляемых объектов;

- поскольку вся информация о системе сосредоточивается в одном месте, то существует принципиальная возможность выработки управляющих воздействий, обеспечивающих оптимальное функционирование системы

Недостатки:

- сравнительно большое время на выработку управляющих воздействий;

- громоздкость управляющих объектов

Централизованная система обеспечивает эффективное управление лишь при небольшом числе управляемых объектов

Слайд 63Принцип централизованного управления (продолжение)

С увеличением размерности системы сложность централизованного управления резко возрастает

Приращение

сложности управления Δs пропорционально числу управляемых объектов n и приращению этого числа Δn:

Δs = anΔn,

где: а - некоторый коэффициент пропорциональности

Соответственно сложность управления будет определяться как

s = an2

Централизованное управление ухудшает надежность функционирования системы. Допущенные управляющим объектом ошибки уже не могут быть исправлены и отрицательно сказываются на всей системе

Слайд 64Принцип смешанного управления

Предполагает построение управления на сочетании централизованного и децентрализованного принципов:

- часть управляющих воздействий вырабатывается централизованно, другая – децентрализованно

Смешанному управлению присущи в той или иной мере все преимущества и недостатки, свойственные централизованному и децентрализованному принципам

Смешанное управление характерно для большинства реальных систем

Наиболее развитой и распространенной формой смешанного управления выступает иерархическое управление

Слайд 65Сущность иерархического управления

В системе выделяется ряд уровней, каждый из которых включает одну

или несколько подсистем со своими контурами управления

Каждая подсистема имеет свою цель, которая увязана с целью системы более высокого уровня и в конечном счете с общей целью

Между объектами подсистем на уровнях возможны три вида отношений:

- подчинения;

- подчиненности;

- взаимодействия

Слайд 66Сущность иерархического управления (продолжение)

Отношение подчинения:

- характеризуется тем, что данный объект может

воздействовать на другие нижестоящие объекты и менять их состояния

Отношение подчиненности:

- указывает на то, что рассматриваемый объект поддается управлению со стороны других (вышестоящих) объектов. Управляющий объект на нижнем уровне выступает одновременно управляемым объектом высшего уровня

Отношение взаимодействия:

- свидетельствует о том, что рассматриваемый объект обменивается информацией с другими объектами

Информационные связи между объектами различных уровней принято называть вертикальными, а между объектами одного уровня – горизонтальными

Связи с подчиненными объектами классифицируются как внутренние, все другие - как внешние

Слайд 67Сущность иерархического управления (продолжение)

Слайд 68Сущность иерархического управления (продолжение)

Управляющие объекты самого нижнего уровня получают самую подробную и

конкретную информацию о состоянии управляемых объектов

По мере перехода к более высоким уровням эта информация обобщается и систематизируется

Степень обобщения информации может быть определена по отношению количества информации, поступающей на различные уровни:

Слайд 69Сущность иерархического управления (продолжение)

И наоборот, команды управления, вырабатываемые управляющими объектами на высших

уровнях, носят общий характер. С продвижением вниз степень конкретизации и детализации команд повышается:

i, j=0,1,…,m, i=1,

где Iвыхi и Iвыхj - количество информации, выходящей с уровней i и j соответственно

Слайд 70Сущность иерархического управления (продолжение)

Управление в системе с иерархической структурой основано на том,

что каждая из подсистем решает некоторую частную задачу в условиях относительной самостоятельности

Решения, выработанные всеми подсистемами какого-то уровня, координируются подсистемой, которой они подчинены

При итеративном характере выработки решения координация решений и их корректировка могут производиться многократно

Слайд 71Сущность иерархического управления (продолжение)

К наиболее существенным чертам иерархических систем относятся:

- последовательная

вертикальная соподчиненность подсистем, составляющих данную систему;

- приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего уровня в действия нижестоящих систем;

- зависимость подсистем верхнего уровня от фактического исполнения подсистемами нижних уровней своих функций

Слайд 72Сущность иерархического управления (продолжение)

Основными характеристиками систем, построенных по иерархическому принципу, являются:

- степень централизации;

- норма управляемости;

- трудоемкость управления

Слайд 73Сущность иерархического управления (продолжение)

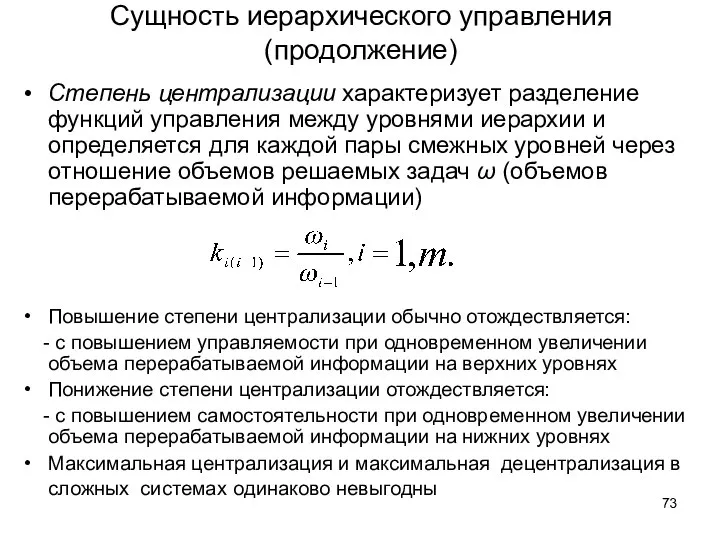

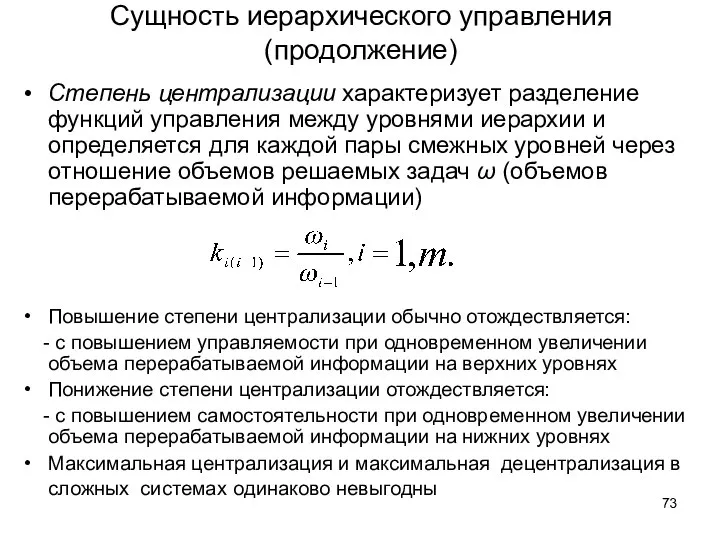

Степень централизации характеризует разделение функций управления между уровнями иерархии

и определяется для каждой пары смежных уровней через отношение объемов решаемых задач ω (объемов перерабатываемой информации)

Повышение степени централизации обычно отождествляется:

- с повышением управляемости при одновременном увеличении объема перерабатываемой информации на верхних уровнях

Понижение степени централизации отождествляется:

- с повышением самостоятельности при одновременном увеличении объема перерабатываемой информации на нижних уровнях

Максимальная централизация и максимальная децентрализация в сложных системах одинаково невыгодны

Слайд 74Сущность иерархического управления (продолжение)

Норма управляемости характеризует объем задач управления, которые могут эффективно

решаться (решаются) управляющим объектом. Довольно часто в качестве первого приближения норму управляемости определяют как число управляемых объектов, приходящихся на один управляющий объект

Трудоемкость управления характеризует трудозатраты на управление в заданной системе

Слайд 75

Принцип необходимого разнообразия Эшби

Слайд 76Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Из аксиом управления следует, что управление

заключается в ограничении разнообразия состояний управляемого объекта. Это означает, что энтропия объекта управления должна быть равна нулю H(Y) = 0

Иными словами, неопределенность относительно состояний объекта управления в управляющей системе должна полностью отсутствовать и объект управления должен находиться в строго определенном состоянии с вероятностью, равной единице

Слайд 77Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

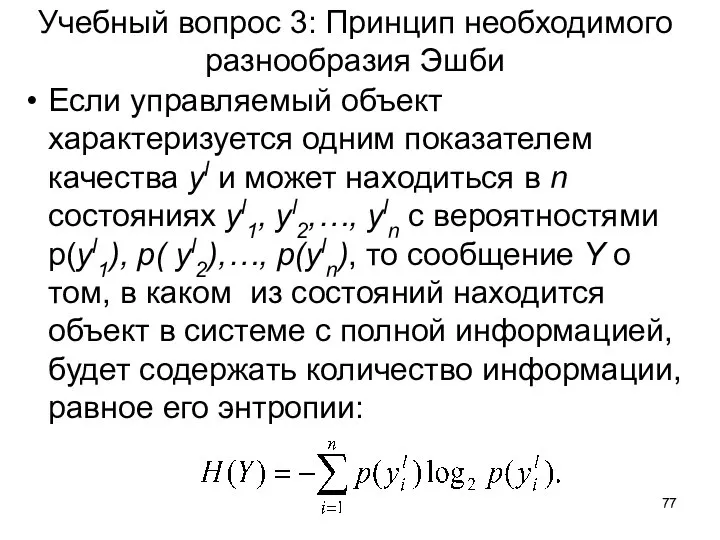

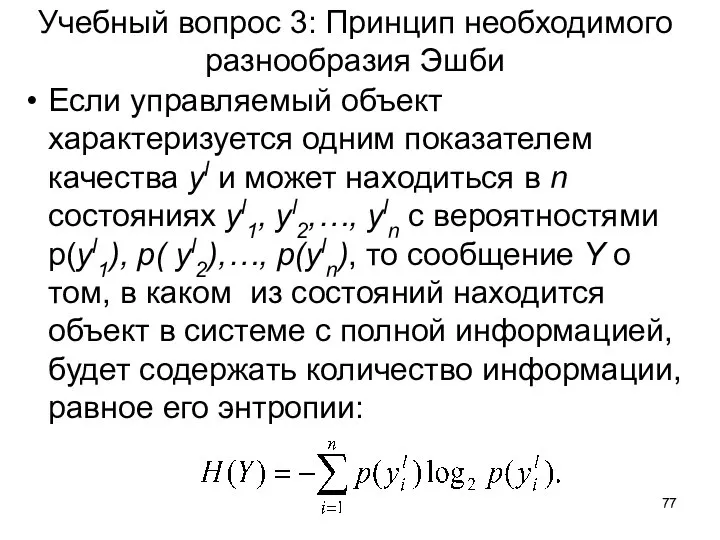

Если управляемый объект характеризуется одним показателем

качества yl и может находиться в n состояниях yl1, yl2,…, yln с вероятностями p(yl1), p( yl2),…, p(yln), то сообщение Y о том, в каком из состояний находится объект в системе с полной информацией, будет содержать количество информации, равное его энтропии:

Слайд 78Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Для оценки состояний объекта, характеризуемого m

показателями качества yj, требуется провести суммирование их по j, j=1, 2, …, m.

Энтропия H(Y) является мерой первоначальной неопределенности состояния объекта управления

Чем больше число различных состояний объекта и чем меньше отличаются друг от друга их вероятности, тем больше энтропия объекта управления

При n равновероятных состояниях pi = 1/n значение энтропии максимально:

H(Y)max=log2n

Слайд 79Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

С получением сведений об объекте управления

неопределенность его состояния для управляющей системы уменьшается

Количество взаимной информации в сообщениях, предназначенных для уточнения состояния (уменьшения энтропии) объекта управления, определяют как разность:

I(Y, Y/)= H(Y)- H(Y/Y/),

где H(Y/Y/) – условная энтропия объекта после получения сообщения Y/

Слайд 80Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Если полученное сообщение полностью характеризует состояние

объекта, то оно полностью снимает неопределенность (H(Y/Y/)=0) и несет количество информации, равное H(Y)

Слайд 81Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Из теории информации также известно, что

количество информации обладает двумя важными свойствами:

- положительностью (это свойство свидетельствует о том, что количество информации всегда больше или равно нулю

( I >=0);

- симметричностью (согласно этому свойству количество взаимной информации I(A,B), которое содержит принятое сообщение о посланном, равно количеству взаимной информации I(B, A), которое содержит посланное сообщение о принятом:

I(A,B)= I(B, A)

Слайд 82Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Указанные характеристики информации позволяют провести анализ

управляющих воздействий относительно их соответствия состояниям управляемого объекта, иначе – определить пределы управления

Слайд 83Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Пусть существует система с управлением, в

которой решается задача стабилизации – поддержание заданного состояния при случайных воздействиях внешней среды

Система описывается множеством возможных состояний объекта управления Y={yi}, i= 1, 2,…, n, и множеством возможных управляющих воздействий X={xj}, j= 1, 2,…, m

Для определения пределов управления рассмотрим три возможных варианта:

1. Отсутствие управления

2. Идеальное управление (управление с полной информацией)

3. Реальное управление (управление с неполной информацией)

Слайд 84Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

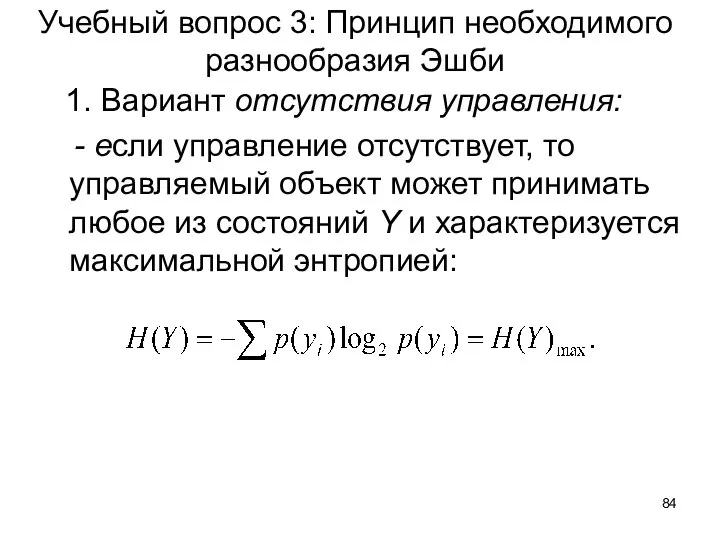

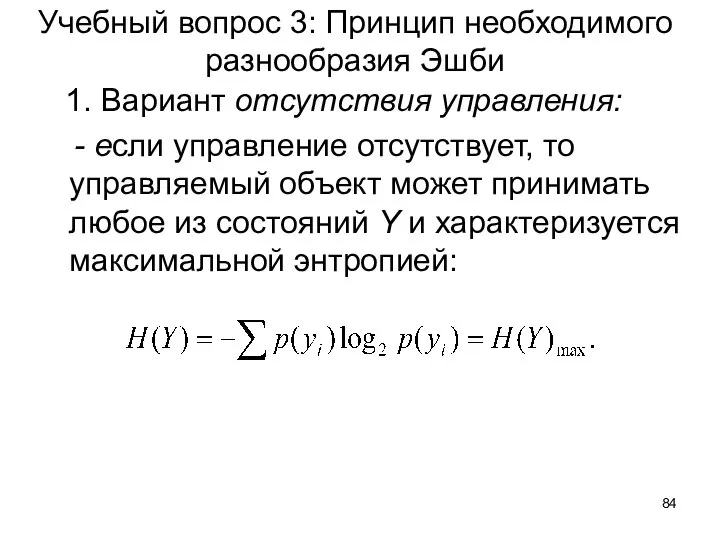

1. Вариант отсутствия управления:

-

если управление отсутствует, то управляемый объект может принимать любое из состояний Y и характеризуется максимальной энтропией:

Слайд 85Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

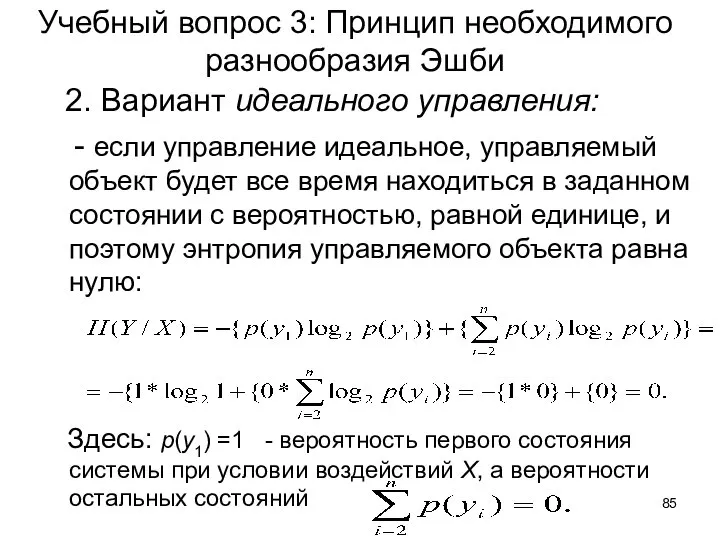

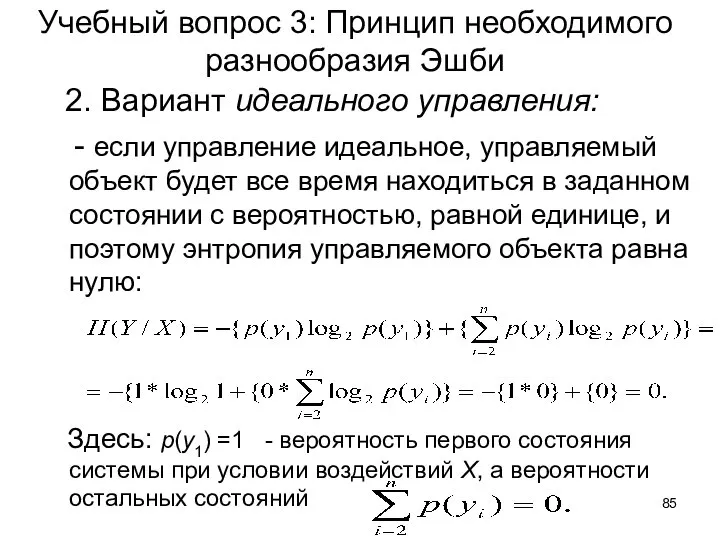

2. Вариант идеального управления:

-

если управление идеальное, управляемый объект будет все время находиться в заданном состоянии с вероятностью, равной единице, и поэтому энтропия управляемого объекта равна нулю:

Здесь: p(y1) =1 - вероятность первого состояния системы при условии воздействий X, а вероятности остальных состояний

Слайд 86Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

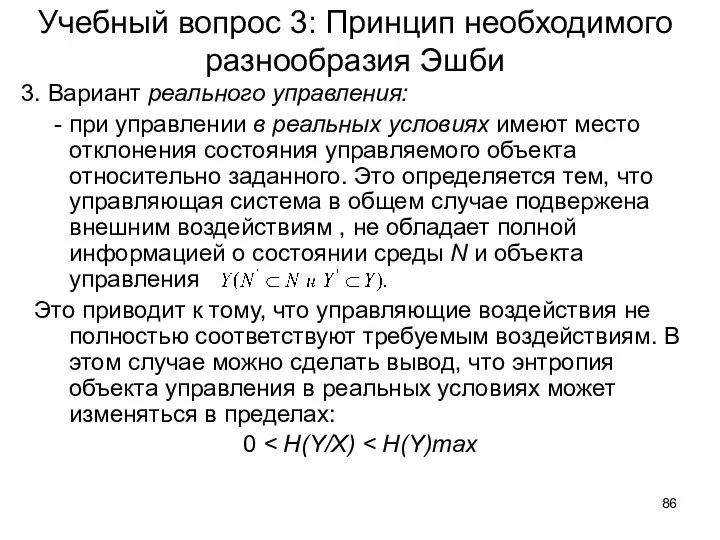

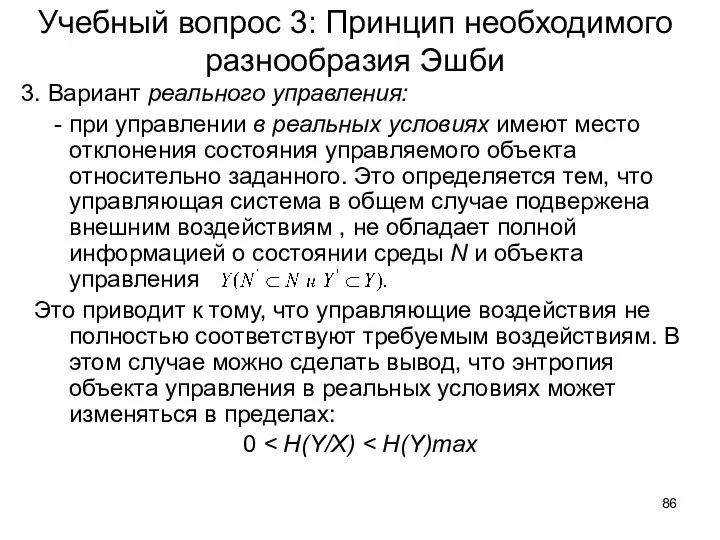

3. Вариант реального управления:

- при

управлении в реальных условиях имеют место отклонения состояния управляемого объекта относительно заданного. Это определяется тем, что управляющая система в общем случае подвержена внешним воздействиям , не обладает полной информацией о состоянии среды N и объекта управления

Это приводит к тому, что управляющие воздействия не полностью соответствуют требуемым воздействиям. В этом случае можно сделать вывод, что энтропия объекта управления в реальных условиях может изменяться в пределах:

0 < H(Y/X) < H(Y)max

Слайд 87Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

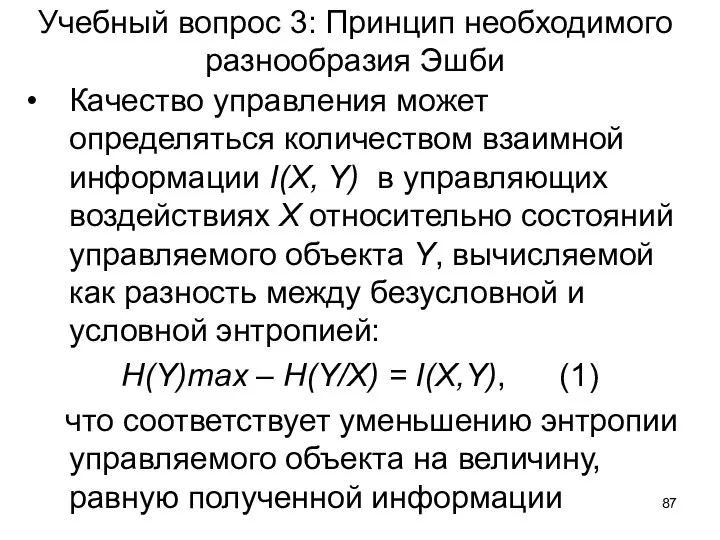

Качество управления может определяться количеством взаимной

информации I(X, Y) в управляющих воздействиях X относительно состояний управляемого объекта Y, вычисляемой как разность между безусловной и условной энтропией:

H(Y)max – H(Y/X) = I(X,Y), (1)

что соответствует уменьшению энтропии управляемого объекта на величину, равную полученной информации

Слайд 88Принцип необходимого разнообразия Эшби

С другой стороны, количество взаимной информации I(X,Y) в управляющих

воздействиях X относительно состояний управляемого объекта Y может быть выражено как разность энтропии управляющей системы H(X) и условной энтропии управляющей системы после получения сообщения о состоянии управляемого объекта H(X/Y):

I(X,Y) = H(X) - H(X/Y) (2)

Слайд 89Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Подставив выражение (2) в правую часть

выражения (1), получим:

H(Y)max – H(Y/X) = H(X) - H(X,Y). (3)

После переноса H(Y)max из левой части выражения (3) в правую часть и замены знаков получим:

H(Y/X) = H(Y)max – H(X) + H(X,Y) (4)

Слайд 90Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Выражение (4), определяющее предельные возможности управления,

показывает, что для повышения качества управления, то есть уменьшения энтропии H(Y/X), необходимо:

- уменьшить разнообразие состояний управляемого объекта H(Y);

- увеличить разнообразие управляющих воздействий H(X), приближая его к разнообразию состояний управляемого объекта H(Y);

- уменьшить неоднозначность управляющих воздействий относительно состояний объекта управления H(X/Y), что возможно при наличии полной информации об управляемом объекте и внешней среде

Слайд 91Учебный вопрос 3: Принцип необходимого разнообразия Эшби

Иными словами, нужно стремиться к тому,

чтобы на каждое возможное состояние управляемого объекта имелось свое управляющее воздействие, чтобы существовала возможность использования управляющих воздействий в зависимости от состояния и чтобы всякий раз обеспечивался выбор того воздействия, которое соответствует состоянию объекта управления

Слайд 92Принцип необходимого разнообразия Эшби

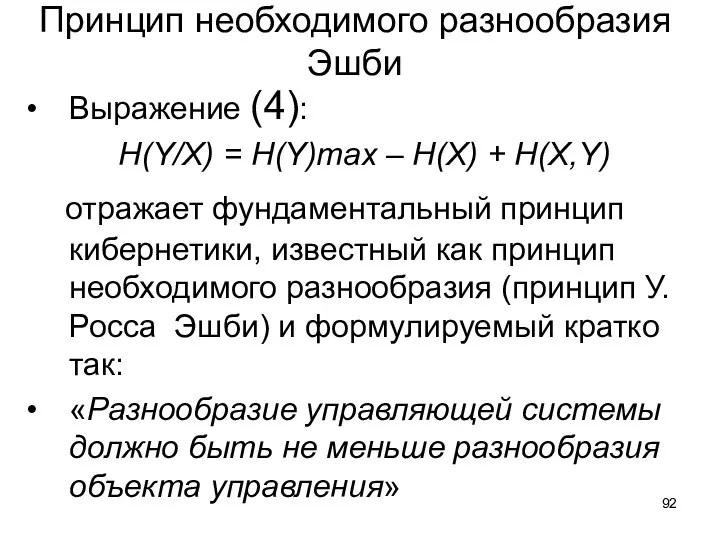

Выражение (4):

H(Y/X) = H(Y)max – H(X) + H(X,Y)

отражает фундаментальный принцип кибернетики, известный как принцип необходимого разнообразия (принцип У. Росса Эшби) и формулируемый кратко так:

«Разнообразие управляющей системы должно быть не меньше разнообразия объекта управления»

Слайд 93Принцип необходимого разнообразия Эшби

Согласно данному принципу:

- с увеличением сложности объекта управления

сложность управляющей системы должна увеличиваться;

- при управлении нужно располагать возможно более точной и полной информацией об управляемом объекте и внешней среде

Слайд 94Принцип необходимого разнообразия Эшби

Из этого принципа следует, что:

- энтропию объекта управления

(многообразие состояний регулируемых переменных) можно понизить до желаемого уровня (что и является целью регулирования), только увеличив энтропию управляющей системы (многообразие регулирующих переменных) по меньшей мере до соответствующего минимума

Слайд 95Принцип необходимого разнообразия Эшби

Принцип утверждает, что:

- производительность любого физического устройства как

регулятора не превышает его производительности как канала связи

К сожалению, условная энтропия H(Y/X) не может считаться исчерпывающей характеристикой качества управления даже в теоретическом плане. Дело в том, что значение энтропии зависит лишь от распределения вероятностей, но не от самих значений случайной величины

Слайд 96Принцип необходимого разнообразия Эшби

Между тем, довольно часто более важны сами значения случайных

отклонений, а не их вероятности

Кроме того, возможности управления ограничиваются и некоторыми другими факторами, например:

- временем обработки информации в управляющем объекте;

- временем передачи информации по каналам прямой и обратной связи

Слайд 97Лекция. Системы с управлением

Учебный вопрос 4.

Функции управления и их модели. Функционирование

систем с управлением

Слайд 98Учебный вопрос 4. Функции управления и их модели

При любом способе реализации процесс

управления может быть представлен совокупностью функций

Под функцией управления понимается устойчивая группа операций, основанная на разделении труда в управляющем объекте и соответствующая определенным стадиям управленческого цикла в различных системах

Слайд 99Учебный вопрос 4. Функции управления и их модели

Такими функциями могут выступать:

-

перспективное планирование;

- текущее планирование;

- оперативное управление (регулирование);

- учет;

- контроль и др.

Функции планирования и оперативного управления считаются основными, остальные – вспомогательными

Сложность той или иной функции и ее наличие определяются назначением и особенностями системы

Слайд 100Учебный вопрос 4. Функции управления и их модели

В свою очередь каждую функцию

можно разделить на задачи

Раскрытие содержания функций и целиком управленческого процесса в значительной степени достигается с помощью классификации задач

Слайд 101Сущность процесса управления с позиций кибернетики

Сбор информации о состоянии элемента системы,

которым управляют, и внешней среды

Сравнительная оценка действительного и требуемого состояний системы и среды и выработка информационных воздействий для перехода в новое состояние, приближающее систему к цели

Доведение выработанных информационных воздействий до ОУ

Слайд 103Алгоритм управления – совокупность правил, по которым информация состояния перерабатывается в командную

информацию

Цикл управления – совокупность мероприятий по управлению, выполняемых в системе при одном изменении среды

Слайд 104Функции управления

В процессе своего функционирования система с управлением реализует функции управления.

Общими

функциями для систем с управлением являются:

- планирование;

- учет;

- контроль;

- оперативное управление (регулирование).

Слайд 105Функции управления

Планирование состоит в том, что на основе известного состояния объекта управления

и имеющихся ресурсов определяется план достижения поставленной цели

Учёт - это фиксация, накопление и частичная обработка информации о состоянии объекта управления и среды

Слайд 106Функции управления

Контроль ориентирован на выявление отклонений между фактическими и плановыми значениями показателей

функционирования объекта управления, выяснение причин этих отклонений и возможностей их устранения

Слайд 107Функции управления

Оперативное управление предполагает оценку выявленных при контроле отклонений и выработку корректирующих

воздействий для приведения объекта управления в требуемое состояние (состояние соответствия с запланированной линией поведения)

Перечисленные общие функции управления обладают свойством устойчивости, т.е. их состав не меняется для различных систем управления

Время и календарь

Время и календарь Методические рекомендации по организации портфолио по курсу «Юридическая психология»

Методические рекомендации по организации портфолио по курсу «Юридическая психология» Яркие представители мира динозавров

Яркие представители мира динозавров Тип кольчатые черви 7 класс

Тип кольчатые черви 7 класс Дизайн и реклама – составляющие художественной культуры

Дизайн и реклама – составляющие художественной культуры Рождение капитализма (новый общественный строй)

Рождение капитализма (новый общественный строй) Сущность и принципы маркетинга

Сущность и принципы маркетинга Древние мифы, легенды, сказки, предания, благожеланиея дальневосточной земли.

Древние мифы, легенды, сказки, предания, благожеланиея дальневосточной земли. Всероссийский День правовой помощи детям. Права человека

Всероссийский День правовой помощи детям. Права человека Талант помогает исправиться

Талант помогает исправиться Зинин

Зинин Urok_11

Urok_11 Политическое поведение

Политическое поведение Спорт в Британии

Спорт в Британии Таможенное оформление круизных лайнеров и их пассажиров

Таможенное оформление круизных лайнеров и их пассажиров «Построение маркетинговых коммуникаций с молодёжной аудиторией в соответствии с её образом жизни и моделью потребления»

«Построение маркетинговых коммуникаций с молодёжной аудиторией в соответствии с её образом жизни и моделью потребления» Виды Дверей

Виды Дверей Рецепция римского права

Рецепция римского права 幅作品. 戴花的惠安阿婆

幅作品. 戴花的惠安阿婆 Основы научных исследований и инновационной деятельности

Основы научных исследований и инновационной деятельности “Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café”

“Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café” Синяя лента апреля

Синяя лента апреля Формы и системы оплаты труда на предприятиях

Формы и системы оплаты труда на предприятиях КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОНКУРС КИО В ШКОЛЕ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОНКУРС КИО В ШКОЛЕ Числа с собственными именами

Числа с собственными именами Послеоперационный период

Послеоперационный период  Программа amoCRM

Программа amoCRM Реализация PR и IR стратегий: особенности национального информационного поля

Реализация PR и IR стратегий: особенности национального информационного поля