Слайд 2

Острый панкреатит — остро протекающее асептическое воспаление поджелудочной железы демаркационного типа, в

основе которого лежат некробиоз панкреатоцитов и ферментная аутоагрессия с последующим некрозом и дистрофией железы и присоединением вторичной гнойной инфекции.

Слайд 3Анатомия поджелудочной железы

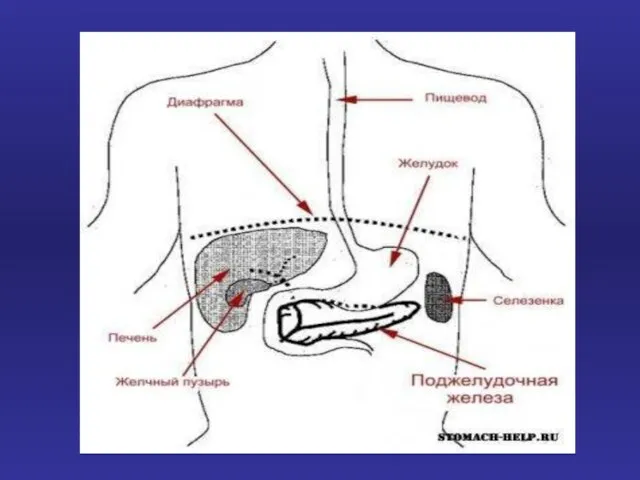

Расположена она в забрюшинном пространстве, в верхней части живота, лежит

поперечно по отношению к позвоночнику на уровне 1 и 2-го поясничных позвонков. Различают - головку, тело и хвост. Головка соприкасается с двенадцатиперстной кишкой. Тело покрыто брюшиной, хвост - подходит к воротам селезенки. По всей длине поджелудочной железы от хвоста до головки проходит выводной панкреатический проток (вирзунгов проток), открывающийся в то же устье, что и общий желчный проток на большом сосочке в нисходящей части двенадцатиперстной кишки.

Слайд 4Анатомия поджелудочной железы

Диаметр панкреатического протока в головке 3-4,8 мм, в теле 2-3,5

мм, в хвосте 0,9-2,4 мм. Ткань поджелудочной железы имеет альвеолярно-трубчатое строение, она разделена соединительной тканью на дольки. В последних расположены ацинусы - клетки вырабатывающие поджелудочный сок. Протоки долек сливаются в более крупные и, наконец, в общий выводной проток.

Слайд 6Этиология

В основе лежит повреждение ацинозных клеток поджелудочной железы, гиперсекреция панкреатического сока и

затруднение его оттока.

Заболевание может возникать после травм живота, оперативных вмешательств на органах брюшной полости, острых нарушений кровообращения в поджелудочной железе, интоксикаций, тяжелых аллергических реакций.

Слайд 7Эпидемиология

4-9 % случаев — среди больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной

полости.

25-30 % случаев — у людей с заболеваниями желчевыводящих путей, в том числе желчекаменная болезнь.

70 % случаев обусловлено употреблением алкоголя.

Слайд 8ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ.

В настоящее время причинные факторы острого панкреатита принято делить на

две основные группы:

Вызывающие затруднение оттока панкреатического сока и внутрипротоковую гипертензию;

Приводящие к первичному поражению ацинарных клеток.

Слайд 9ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ.

Наиболее тяжелые формы острого панкреатита у человека развиваются при сочетании

3 факторов:

Острой внутрипротоковой гипертензии;

Гиперсекреции;

Внутриканальцевой активации панкреатических ферментов.

Слайд 10МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПАНКРЕАТИТА

Острый панкреатит (Атланта, 1992)

легкий

тяжелый

-стерильный некроз

-инфицированный некроз

-панкреатический

абсцесс

-острая ложная киста

Слайд 11Патогенез

Пусковым механизмом развития является высвобождение из ацинарных клеток поджелудочной железы активированных панкреатических

ферментов, обычно присутствующих в виде неактивных проферментов.

Развитие панкреатита ведет к самоперевариванию железы. Его осуществляют липолитические ферменты — фосфолипаза А и липаза, которые выделяются железой в активном состоянии.

Слайд 12Патогенез

Липаза поджелудочной железы не повреждает только здоровые клетки железы. Фосфолипаза А разрушает

клеточные мембраны и способствует проникновению в клетку липазы. Освобождение тканевой липазы, которая усиливает расщепление липидов (в том числе липидов клеточной мембраны), ускоряет деструктивные процессы. Из накапливающихся в очаге воспаления ферментов в особенности выраженным деструктивным действием обладает эластаза гранулоцитов.

Слайд 13Патогенез

В результате возникают очаги жирового панкреонекробиоза. Вокруг них в результате воспалительного процесса

формируется демаркационный вал, отграничивающий их от неповрежденной ткани. Если патобиохимический процесс ограничивается этим, то формируется жировой панкреонекроз. Если в результате накопления в поврежденных липазой панкреатоцитах свободных жирных кислот рН сдвигается до 3,5-4,5, то внутриклеточный трипсиноген трансформируется в трипсин.

Слайд 15Патогенез

Трипсин активирует лизосомные ферменты и протеиназы, что ведет к протеолитическому некробиозу панкреатоцитов.

Эластаза лизирует стенки сосудов, междольковые соединительно-тканные перемычки. Это способствует быстрому распространению ферментного аутолиза (самопереваривания) в поджелудочной железе и за ее пределами.

Клинические проявления острого панкреатита зависят от многих факторов – от формы и периода заболевания, степени интоксикации , наличия и характера осложнений и сопутствующих заболеваний.

Слайд 16СИМПТОМАТИКА

Наиболее постоянным симптомом острого панкреатита является интенсивная боль, как правило, выраженная

в области собственно эпигастрии, по ходу поджелудочной железы, возникающая внезапно, появляющаяся нередко после пищевой перегрузки, часто иррадиирующая в спину, в правую, левую или обе лопатки, левый реберно-позвоночный угол, левое надплечье. Иногда боль нарастает постепенно, имеет схваткообразный характер и не очень интенсивна.

Слайд 17СИМПТОМАТИКА

Вторым по частоте (80-92% больных) симптомом острого панкреатита является повторная, не приносящая

облегчения рвота, которая обычно появляется сразу же вслед за болью (но может и предшествовать ей) и сопровождается, как правило, постоянной тошнотой. Температура тела вначале нормальная или субфебрильная. Характерны «ножницы» – отставание температуры тела от частоты пульса

Слайд 19Лабораторная и инструментальная диагностика

Биохимические тесты

Для диагностики производятся индикаторные (амилаза, трансаминазы) и патогенетические

(липаза, трипсин) биохимические тесты.

По уровню сывороточной рибонуклеазы (РНАзы) оценивают фазу острого деструктивного панкреатита.

Слайд 20Лабораторная и инструментальная диагностика

УЗИ. При ультразвуковом исследовании обнаруживают снижение эхогенности паренхимы железы.

Компьютерная

томография (КТ) имеет преимущество перед ультразвуковым исследованием, так как обеспечивает лучшую специфическую визуализацию ткани поджелудочной железы и ретроперитонеальных образований

Слайд 22Лабораторная и инструментальная диагностика

Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) позволяет оценить уровень тканевого метаболизма, наличие

ишемии, некроз панкреатоцитов. Это важно при оценке течения заболевания до развития тяжелых состояний и осложнений.

Лапароскопия позволяет уточнить форму и вид заболевания, диагностировать панкреатогенный перитонит, парапанкреатический инфильтрат, деструктивный холецистит (как сопутствующее заболевание) и найти показания к лапаротомии.

Слайд 23Консервативное лечение

Показано голодание.

Терапия должна подбираться строго индивидуально, в зависимости от патогенетических факторов,

той или иной стадии и формы деструктивного панкреатита.

На первоначальном этапе лечение заключается в дезинтоксикации (в том числе гемо-, лимфо- или плазмосорбция).

Необходимо устранить спазм гладкой мускулатуры.

Слайд 24Консервативное лечение

Проводится декомпрессия желудка путем установки назогастрального зонда. Основным консервативным методом лечения

является антиферментная терапия. Она направлена на купирование деструктивных процессов в самой поджелудочной железе, профилактику и лечение синдрома панкреатогенной токсемии, профилактику гнойно-септических осложнений.

Слайд 25Консервативное лечение

Используются ингибиторы протеиназ (контрикал, гордокс и др.) и цитостатические препараты, угнетающие

синтез белка и, в частности, внутриклеточное образование ферментов (5-фторурацил). Сходным механизмом действия обладает панкреатическая рибонуклеаза, которая, разрушая м-РНК, вызывает обратимое нарушение биосинтеза белка в поджелудочной железе.

Слайд 26Консервативное лечение

Применение соматостатина и его аналогов оказывают хороший эффект как на процесс

самого, так и на его исход. Эти препараты снижают панкреатическую секрецию, устраняют необходимость аналгезирующей терапии, снижают частоту осложнений.

Инфузия соматостатина улучшает индекс клубочковой фильтрации и повышает почечный кровоток, что важно для профилактики осложнений со стороны почек при деструктивных формах острого панкреатита.

Слайд 27рентгенологические признаки

1. Симптом Грея Тернера — геморрагическое пропитывание тканей забрюшинной клетчатки приводит

к возникновению подкожных гематом по флангам живота через 3-5 дней после развития острого геморрагического или некротического панкреатита.

2. Симптом Куллена — возникновение подкожных гематом в области пупка при остром геморрагическом или некротическом панкреатите.

3. Парез поперечной ободочной кишки — на обзорных рентгенограммах живота выявляется перерастянутая поперечная ободочная кишка, которая расположена над воспалительным процессом в поджелудочной железе.

4. Парез тонкой кишки — на обзорных рентгенограммах живота выявляются перерастянутые заполненные газом петли тощей кишки.

Слайд 29Лечение

Подавление экзокринной секреции и активности ферментов железы;

Борьба с токсемией;

Нормализация деятельности легких, сердца,

почек, печени;

Профилактика и лечение осложнений.

В разные фазы и периоды развития острого панкреатита оправданы различные оперативные вмешательства, преследующие две основные цели:

Купировать острый приступ болезни и не допустить летального исхода;

Слайд 30Лечение

Показания к ранним операциям :

Затруднение при постановке диагноза;

Разлитой ферментативный перитонит с явлениями

выраженной интоксикации;

Сочетание панкреатита с деструктивным холецеститом;

После внедрения в практику лапароскопии, позволяющей определить форму панкреатита и определить состояние билиарной системы, уменьшилось число ранних операций. Кроме того, лапароскопический лаваж может быть использован в качестве предоперационной подготовки больного.

При определенных показаниях ранние операции заканчиваются резекцией поджелудочной железы и санацией билиарной системы.

Слайд 31Лечение

Операции в фазе расплавления и секвестрации некротических очагов поджелудочной железы и забрюшинной

клетчатки, которые производятся обычно на 2-3-й неделе от начала заболевания. При лечении больных в этой фазе возможно вовремя удалить мертвые ткани железы и забрюшинной клетчатки, то есть своевременно выполнят некрэктомию (после 10-го дня заболевания) или секвестрэктомию (на 3- 4-й неделе от начала заболевания).

Слайд 32Лечение

Поздние (отсроченные) операции, показаны при тех заболеваниях органов живота, которые могут быть

причиной панкреатита или способствуют его развитию (желчно-каменная болезнь, холецистит, гастродуоденальная непроходимость, дуоденостаз, дивертикул 12-типерстной кишки, непроходимость панкреатического протока и др.). Они направлены на предупреждение рецидива острого панкреатита путем оперативной санации желчных путей и других органов пищеварения, а также самой поджелудочной железы.

Слайд 33Хирургическое лечение

Тактика хирургического вмешательства определяется в первую очередь глубиной анатомических изменений

в самой поджелудочной железе

Установка дренажей и проведение перитонеального лаважа-диализа позволяет удалять токсичные и вазоактивные вещества.

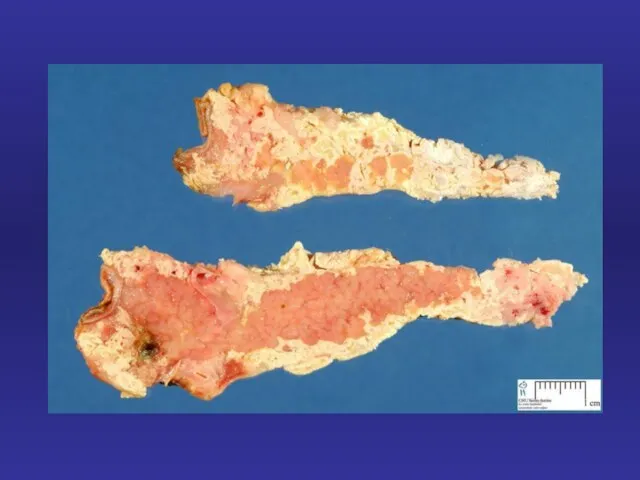

Слайд 34Хирургическое лечение

Основные виды хирургического вмешательства:

Резекция (обычно дистальных отделов) поджелудочной железы.

Это устраняет возможность аррозии сосудов и кровотечения, а также предупреждает образование абсцессов.

Недостатком этого метода является то, что у значительного числа больных в послеоперационном периоде развивается экзо- и эндокринная недостаточность. Это связано либо со значительным объемом вмешательства при обширном поражении железы, либо с невозможностью найти объем поражения перед операцией, в результате чего удаляется и неизмененная ткань железы.

Слайд 36Хирургическое лечение

Операция Лоусона (операция «множественной стомы»). Она заключается в наложении гастростомы

и холецистостомы, дренировании сальникового отверстия и области поджелудочной железы. При этом нужно контролировать отток ферментонасыщенного отделяемого, выполнять декомпрессию внепеченочных желчных протоков. Больной переводится на энтеральное питание.

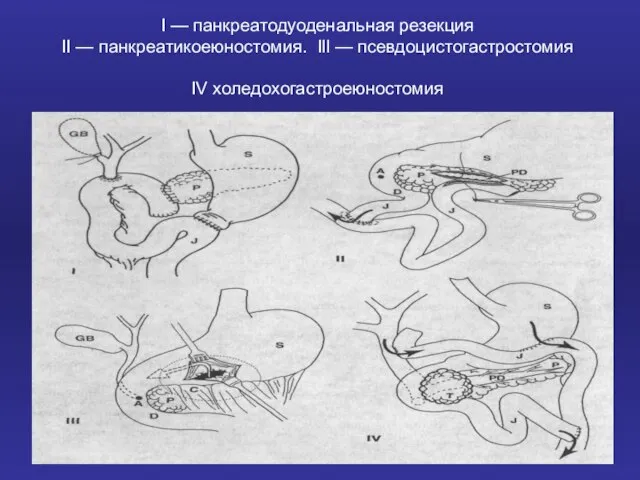

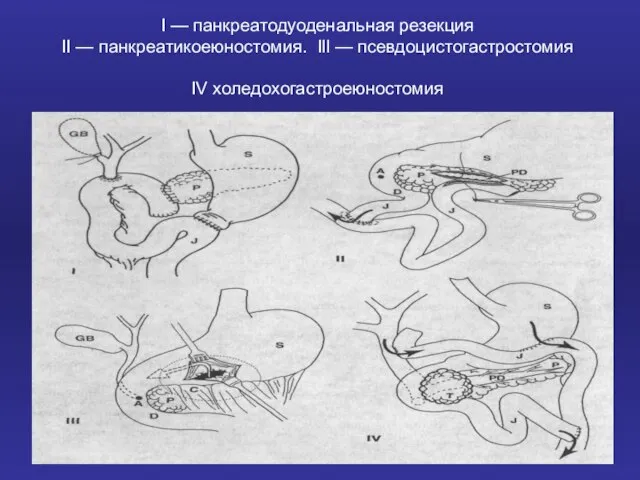

Слайд 37I — панкреатодуоденальная резекция

II — панкреатикоеюностомия. Ill — псевдоцистогастростомия

IV холедохогастроеюностомия

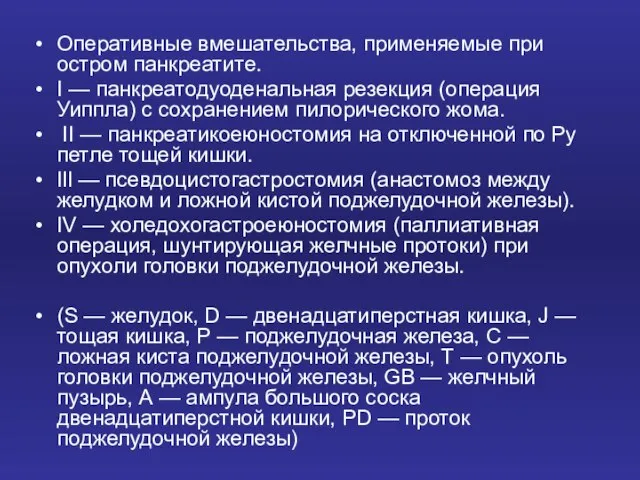

Слайд 38Оперативные вмешательства, применяемые при остром панкреатите.

I — панкреатодуоденальная резекция (операция Уиппла)

с сохранением пилорического жома.

II — панкреатикоеюностомия на отключенной по Ру петле тощей кишки.

Ill — псевдоцистогастростомия (анастомоз между желудком и ложной кистой поджелудочной железы).

IV — холедохогастроеюностомия (паллиативная операция, шунтирующая желчные протоки) при опухоли головки поджелудочной железы.

(S — желудок, D — двенадцатиперстная кишка, J — тощая кишка, Р — поджелудочная железа, С — ложная киста поджелудочной железы, Т — опухоль головки поджелудочной железы, GB — желчный пузырь, А — ампула большого соска двенадцатиперстной кишки, PD — проток поджелудочной железы)

Слайд 39Больным назначают диету. С целью обеспечения функционального покоя поджелудочной железы.

назначают антацидные

средства (алмагель, фосфалюгель, ритацид)

холинолитические средства (атропин, платифиллин) или метоклопрамид

(церукал). При сильных болях показаны также инъекции анальгина, баралгина,

спазмалгона, глюкозоновокаиновой смеси (200 мл 5% раствора глюкозы и 50 мл 0,25%

раствора новокаина) и др.

В период обострений используют ингибиторы протеаз трасилол по 100000 ЕД на 200—400 мл 5% раствора глюкозы, контрикал по 80000 ЕД, пантрипин по 100—200 ЕД ), которые вводят внутривенно капельно.

Коррекция внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы достигается путем

введения ферментных препаратов. Среди препаратов этой группы

(фестал, дигестал, панкреатин, панкурмен, грифермент, мезим-форте и др.)

THE CHRISTIAN WORKER

THE CHRISTIAN WORKER 1665678763032__30ro86

1665678763032__30ro86 Агрессия (4 класс)

Агрессия (4 класс) 1.1 + 1.2

1.1 + 1.2 История носового платка

История носового платка Поля листа

Поля листа Вкусное и красивое лакомство для неожиданных гостей

Вкусное и красивое лакомство для неожиданных гостей Добро пожаловать

Добро пожаловать Независимое распределение затрат в управленческом и регламентированном учете

Независимое распределение затрат в управленческом и регламентированном учете Абсолютные показатели оценки риска

Абсолютные показатели оценки риска Кипение

Кипение Страны Северной Европы

Страны Северной Европы Конструкция головы человека и её пропорции (6 класс)

Конструкция головы человека и её пропорции (6 класс) Энтеровирусная инфекция

Энтеровирусная инфекция Конвекция

Конвекция САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Ассоциация «МЫ»

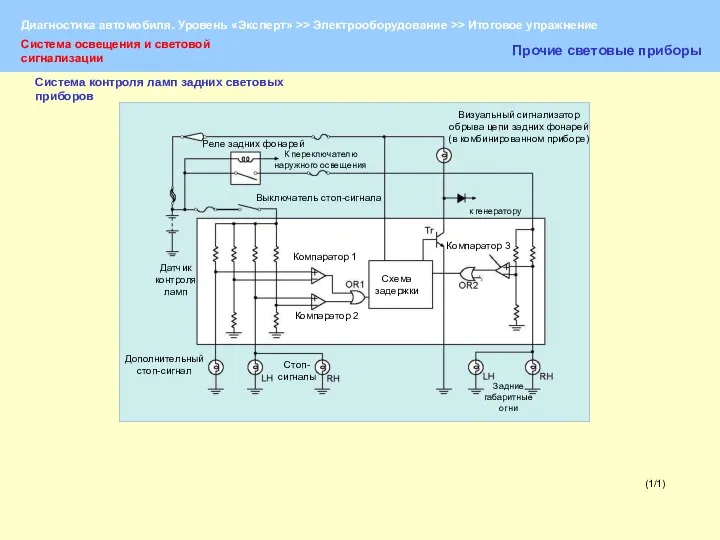

Ассоциация «МЫ» Диагностика автомобиля. Диагностирование осветительных приборов

Диагностика автомобиля. Диагностирование осветительных приборов Денис Васильевич Давыдов

Денис Васильевич Давыдов Рекомендую как пособие по медицинской генетике

Рекомендую как пособие по медицинской генетике Любимый семейный завтрак семьи Пьянковых

Любимый семейный завтрак семьи Пьянковых Доброта

Доброта О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ в г. Сочи в 2011 ГОДУ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ в г. Сочи в 2011 ГОДУ Психологические закономерности формирования личности в тренировочном процессе.

Психологические закономерности формирования личности в тренировочном процессе. Базовый межшкольный методический центр 26311

Базовый межшкольный методический центр 26311 Сложение и вычитание двузначных чисел 2 класс

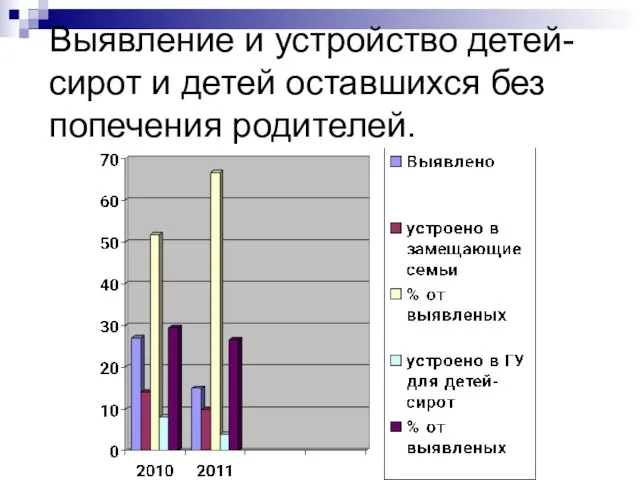

Сложение и вычитание двузначных чисел 2 класс Выявление и устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Выявление и устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Создание единого китайского государства

Создание единого китайского государства