Содержание

- 2. Тема: «Принципы медицинской биоэтики»

- 3. План: 1. Этика теоретическая, нормативная и прикладная: общее и особенное. 2. Роль этических кодексов и принципов

- 4. Ключевые понятия: этика теоретическая, нормативная и прикладная, деонтология медицинская, принцип бинаризма в этике, сущее, должное, добро,

- 5. 1. Этика теоретическая, нормативная и прикладная: общее и особенное. Фридрих Ницше (1844-1900) в свое время писал,

- 6. Понятия добра и зла, морали и нравственности, этики являются одними из самых распространённых в языке, и

- 7. Первый вопрос гносеологический и решается чистым спекулятивным разумом. Второй вопрос нравственный и решается чистым практическим разумом.

- 8. Гениальный художник и великий моралист Л.Н. Толстой писал: «Мы все привыкли думать, что нравственное учение есть

- 9. Итак, что такое мораль, нравственность, этика? Проще всего дать определение этики. Этика есть учение о морали.

- 10. Основателем этики признаётся великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). Крупнейшими этиками в истории человечества были

- 11. На развитие морали и этики огромное влияние оказали идеи моралистов, т.е. людей предлагающих новые моральные заповеди,

- 12. Считается, что термин «этика» ввёл Аристотель для обозначения особых добродетелей характера в отличие от дианоэтических добродетелей

- 13. Этика, возникнув в философии, тем не менее не выделилась в особую науку типа социологии, психологии. Почему?

- 14. В этике как теоретической дисциплине постепенно стали выделяться два рода проблем. Один род проблем связан с

- 15. Нравственное знание, таким образом, передаётся в разной форме, а не только в сугубо понятийной, научной. Оно

- 16. Второй род проблем в этике – это собственно теоретические вопросы о сущности морали, о её происхождении,

- 17. Теоретическая этика (дескриптивная) – это научная дисциплина, которая рассматривает мораль как особое социальное явление, выясняет, что

- 18. Существуют научные дисциплины помимо этики, изучающие мораль в составе своей предметной области: Социология и социальная психология

- 19. Нормативная этика. Нормативная этика осуществляет поиск принципа (или принципов), регулирующих поведение человека, направляющих его поступки, устанавливающих

- 20. Непререкаемость статуса моральных понятий и оценок осуществляется двумя основными путями — придания им либо сверхъестественного мистического,

- 21. Основные категории этики. Характеристика основных категорий этики. Категории этики - это основные понятия этической науки, отражающие

- 22. При всем разнообразии подходов к определению системы этических категорий можно выделить общепризнанные, наиболее важные в теоретическом

- 23. Принцип бинаризма в этике. Этики как теоретической дисциплины построены на принципе бинаризма: парные категории (добро/зло, должное/сущее,

- 24. Три вида предубеждении, распространенных в современности, делают необходимым обращение к тексту клятвы Гиппократа, которой присягали своему

- 25. Второй вид предубеждении принадлежит сфере профессиональной этики врачей, уверенных в том, что клятва Гиппократа воплощает патернализм,

- 26. Третий вид предубеждений связан с тем, что содержание клятвы Гиппократа можно свести к четырем положениям –

- 27. Принцип биомедицинской этики «делай благо» сложился в Средние века, наиболее последовательным ее выразителем считают Парацельса (1493-1541).

- 28. В отличие от модели Гиппократа, когда врач завоевывает социальное доверие пациента, в модели Парацельса основное значение

- 29. Современные модели взаимоотношения врача и пациента. Патерналистская сакрального типа. В классической литературе по медицинской социологии в

- 30. Смешанные и переходные модели Модель коллегиального типа. Врач и пациент должны видеть друг в друге коллег,

- 31. Антипатерналистская модель «технического» типа. Возникновение врача-ученого. Научная традиция предписывает ученому «быть беспристрастным». Он должен опираться на

- 32. Принцип справедливости, как он понимается в биоэтике, в первом приближении можно сформулировать так: каждый должен получать

- 33. Известен восходящий к Аристотелю критерий справедливости, который можно сформулировать так: равные должны рассматриваться равно, а неравные

- 34. Аскетизм (от греч. askesis — упражнение, подвиг, asketes — подвижник) — пренебрежение чувственным, нынешним миром, его

- 35. Альтруизм – это (фр. altruisme от лат. alter — другой) — нравственный принцип, предписывающий бескорыстные действия,

- 36. Утилитаризм – это (от лат. utilitas — польза) — направление в моральной философии, основанное Дж. Бентамом

- 37. Деонтологическая этика. В противоположность утилитаризму, деонтологическая этика(от греч. deontos— нужное, должное) рассматривает внутреннююсторону человеческих поступков. Деонтологическая

- 38. Среди важнейших международных биоэтических документов следует назвать следующие: • Нюрнбергский кодекс (1947); • Женевская декларация (международная

- 39. Лиссабонская декларация о правах пациентов (ВМА, 1981); • Декларация по продвижению прав пациентов в Европе (Всемирная

- 40. • Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (ЮНЕСКО, 1997); • Рекомендации комитетам по этике,

- 41. Международные биоэтические документы имеют огромное значение для соблюдения широко признанных норм и установленного порядка решения проблем,

- 42. Среди множества предложенных вариантов развития биоэтики как дис-циплины можно выделить два основных подхода: 1) подход, основанный

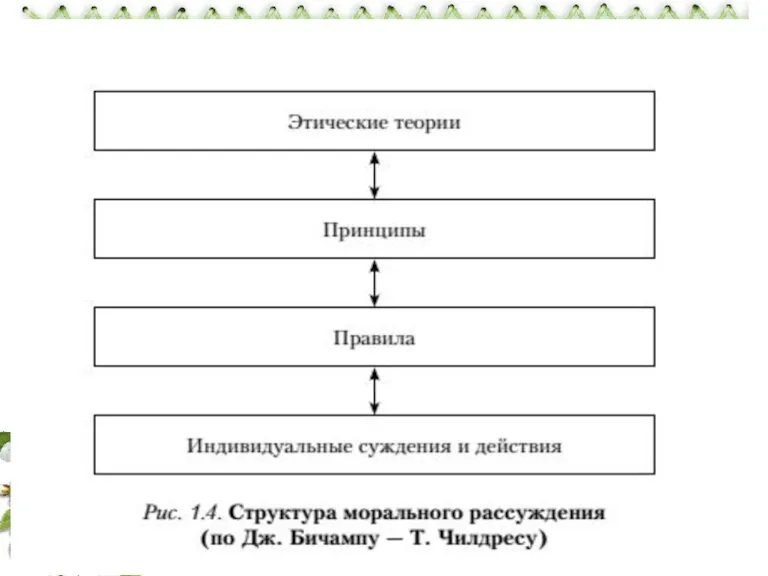

- 43. Подход, основанный на принципах, приобрел огромную популярность в биоэтике. Вариант Бичампа — Чилдреса позже получил даже

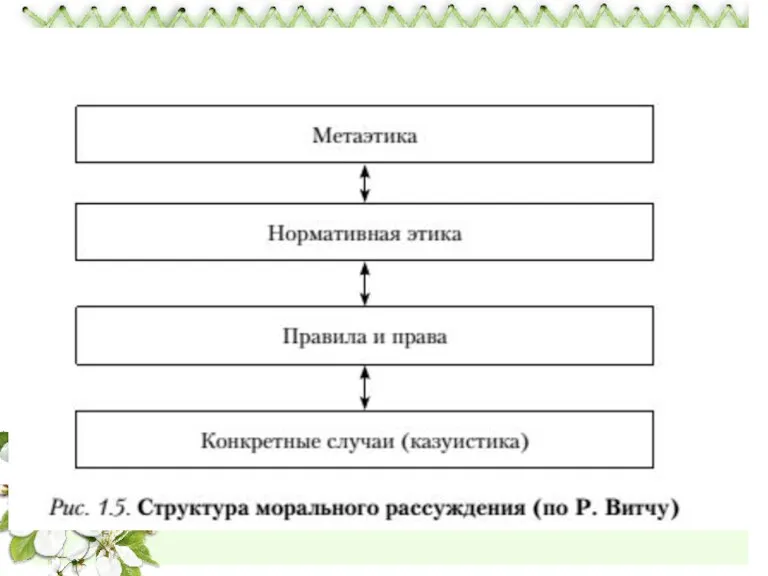

- 45. Примером еще одного варианта подхода, основанного на принципах, может служить концепция известного американского биоэтика Р. Витча,

- 46. 1. Во-первых, это проблема того, как конкретно применять принципы к практическим ситуациям, поскольку совсем неочевидно, что

- 48. 2. Подход, основанный на случаях. Этот подход выглядит привлекательно, особенно для практических медиков, поскольку меньше связан

- 49. Специалисты по биоэтике приложили много усилий, для того чтобы создать специальные методы истолкования случаев для решения

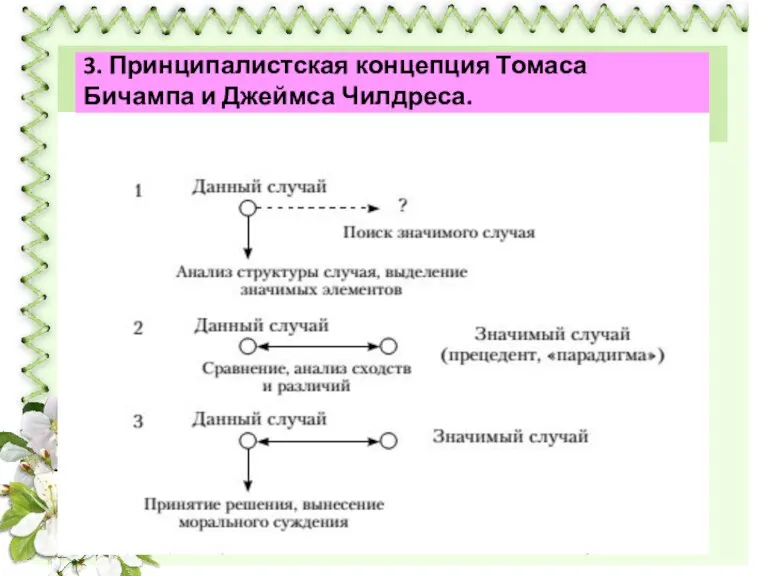

- 50. В этой работе, в частности, говорится о том, что решение моральных проблем всегда связано с пониманием

- 51. 3. Принципалистская концепция Томаса Бичампа и Джеймса Чилдреса.

- 52. Методы казуистики развивают также Дж. Толлмон, Р. Миллер и другие авторы. В целом, к недостаткам подхода,

- 53. 2. Далеко не всегда можно найти прямой путь в виде аналогии между прецедентом и данной ситуацией,

- 55. Скачать презентацию

С.А.Есенин «Лебёдушка»

С.А.Есенин «Лебёдушка» Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o Население Южной АмерикиУрок географии 7 класс

Население Южной АмерикиУрок географии 7 класс Образы Божией матери

Образы Божией матери Темперамент и выбор профессии

Темперамент и выбор профессии Веселая математика

Веселая математика Школьный спорт, как вызов системе подготовки кадров в области физической культуры и спорта

Школьный спорт, как вызов системе подготовки кадров в области физической культуры и спорта Концепт образа. Скромная роль Первой леди

Концепт образа. Скромная роль Первой леди Производство строганого шпона. Лекция №4

Производство строганого шпона. Лекция №4 ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПУТНИК

ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПУТНИК Аргументация

Аргументация Особенности композиции романа И.А.Гончарова «Обломов»

Особенности композиции романа И.А.Гончарова «Обломов» DNA vs. computer

DNA vs. computer Круговорот кислорода в природе

Круговорот кислорода в природе Системно- деятельностный подход в обучении

Системно- деятельностный подход в обучении Дорожная Карта «Совершенствование таможенного администрирования»

Дорожная Карта «Совершенствование таможенного администрирования» Синтетические волокна

Синтетические волокна Актуальные проблемы преподавания РКИ в белорусских вузах

Актуальные проблемы преподавания РКИ в белорусских вузах Изменения в нормативно-правовой базе проведения ГИА в 2016 году

Изменения в нормативно-правовой базе проведения ГИА в 2016 году Исследование характеристик высокотемпературного одноэлектронного транзистора на основе наноструктур с одиночной квантовой точ

Исследование характеристик высокотемпературного одноэлектронного транзистора на основе наноструктур с одиночной квантовой точ Своеобразие стиля модерн в интерьере жилища на примере особняков Ф.О. Шехтеля

Своеобразие стиля модерн в интерьере жилища на примере особняков Ф.О. Шехтеля Педагогическое сообщество учебного проектирования в инновационном развитии педагогических коллективов

Педагогическое сообщество учебного проектирования в инновационном развитии педагогических коллективов Особенности разработкипрограмм практики на основе ФГОС ВПО

Особенности разработкипрограмм практики на основе ФГОС ВПО Кредитный продукт «Бизнес-авто»

Кредитный продукт «Бизнес-авто» Технологический подход к организации образовательного процесса

Технологический подход к организации образовательного процесса Банный комплекс C легким паром!

Банный комплекс C легким паром! Хозяйственное использование внутренних вод Евразии

Хозяйственное использование внутренних вод Евразии Силовые разъёмы Elcon

Силовые разъёмы Elcon