Содержание

- 2. Официальная дата рождения символизма 1886 г. французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Фигаро» «Манифест символизма»

- 3. Символ – от греч. «знак». Попытка постичь внутреннюю тайну бытия, суть вещей и явлений, выразить их

- 4. Искусство символизма оперирует метафорами и аллегориями. Оно тяготеет к намекам, иносказаниям, знакам, уводит в мир мечтаний

- 5. «Серебряный век» или духовно-культурный ренессанс в русской культуре: Примерно от начала 90 гг. XIX в. До

- 6. «Серебряный век» - это подлинный расцвет творческого духа и один из ярких периодов раскрепощения художественного гения

- 7. В поэзии символизма звучали прямые пророчества о неизбежной гибели России, «конце культуры», «крае истории». А. А.

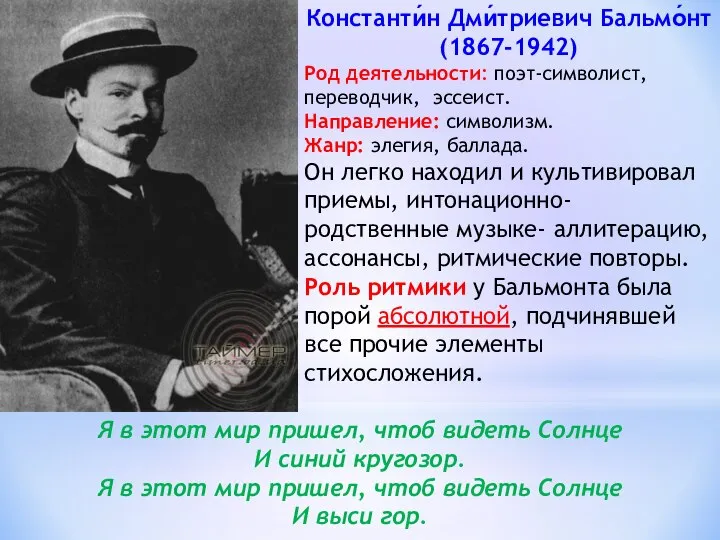

- 8. Константи́н Дми́триевич Бальмо́нт (1867-1942) Род деятельности: поэт-символист, переводчик, эссеист. Направление: символизм. Жанр: элегия, баллада. Он легко

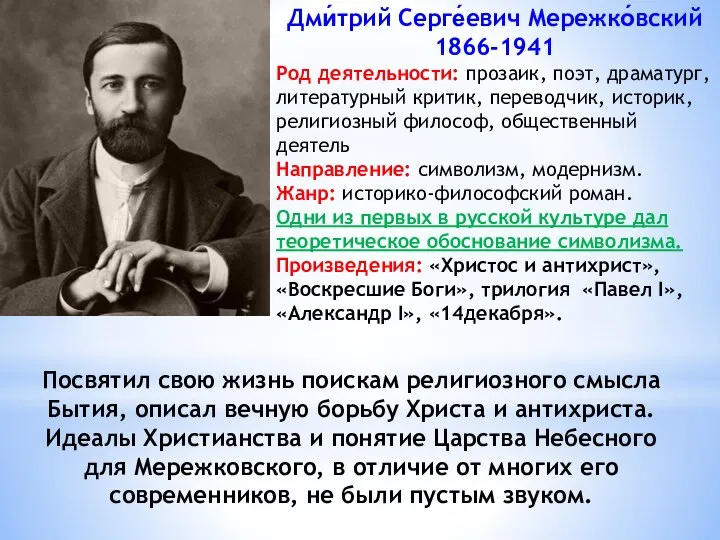

- 9. Дми́трий Серге́евич Мережко́вский 1866-1941 Род деятельности: прозаик, поэт, драматург, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный

- 10. Влади́мир Серге́евич Соловьёв 1853-1900 Сыграл огромную роль в становлении религиозно-философской поэзии «серебряного века». Во взглядах Соловьёва

- 11. Вячесла́в Ива́нович Ива́нов 1866 – 1949 русский поэт-символист, философ, переводчик, драматург, литературный критик, доктор филологических наук,

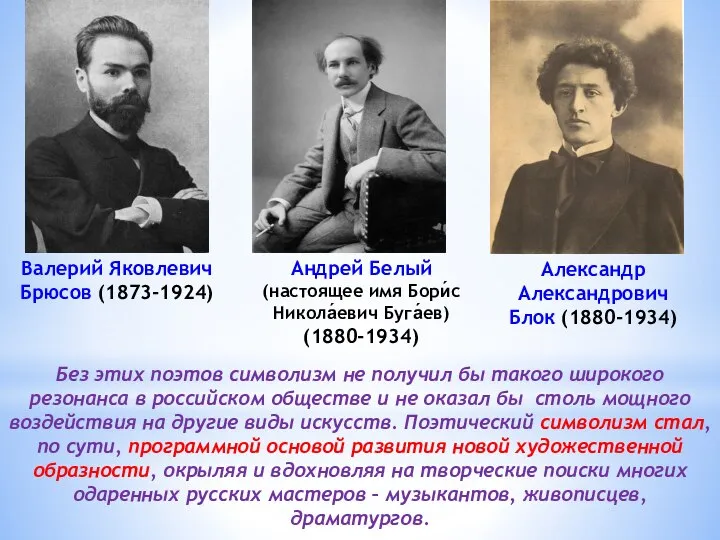

- 12. Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924) Андрей Белый (настоящее имя Бори́с Никола́евич Буга́ев) (1880-1934) Александр Александрович Блок (1880-1934)

- 13. Михаил Александрович Врубель (1865-1910) Один из основоположников символистской живописи. Работал практически во всех видах и жанрах

- 14. В 1884 г. в Киеве Врубель реставрировал древние фрески в Кирилловской церкви (150 фрагментов) и написал

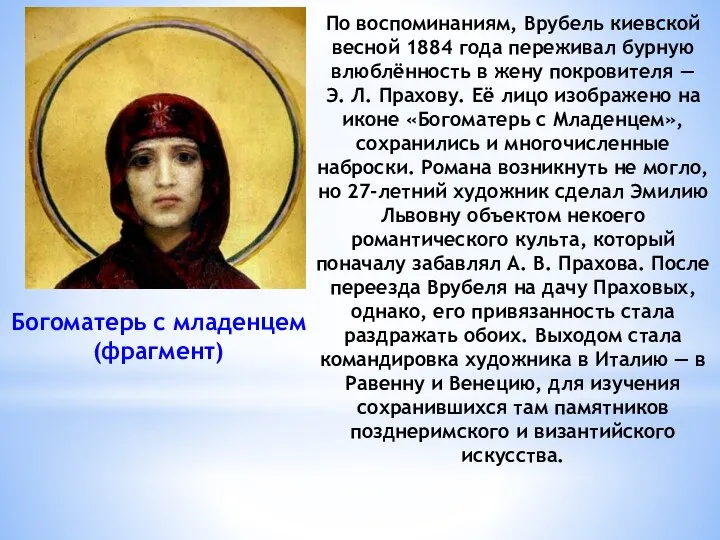

- 15. Богоматерь с младенцем (фрагмент) По воспоминаниям, Врубель киевской весной 1884 года переживал бурную влюблённость в жену

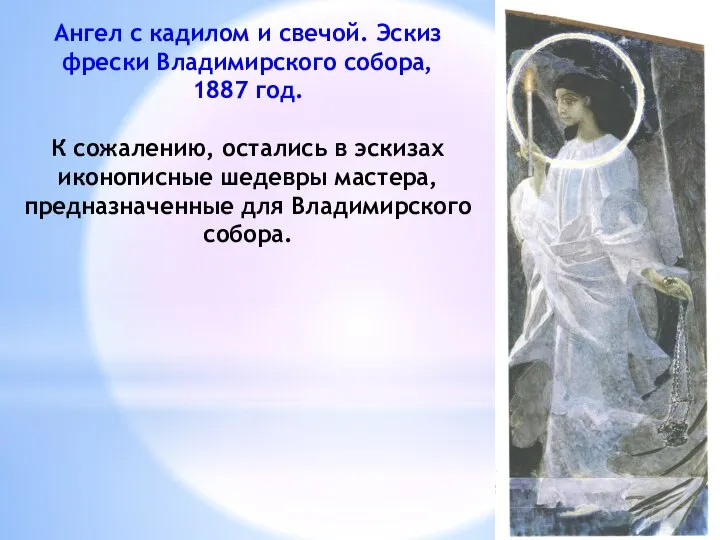

- 16. Ангел с кадилом и свечой. Эскиз фрески Владимирского собора, 1887 год. К сожалению, остались в эскизах

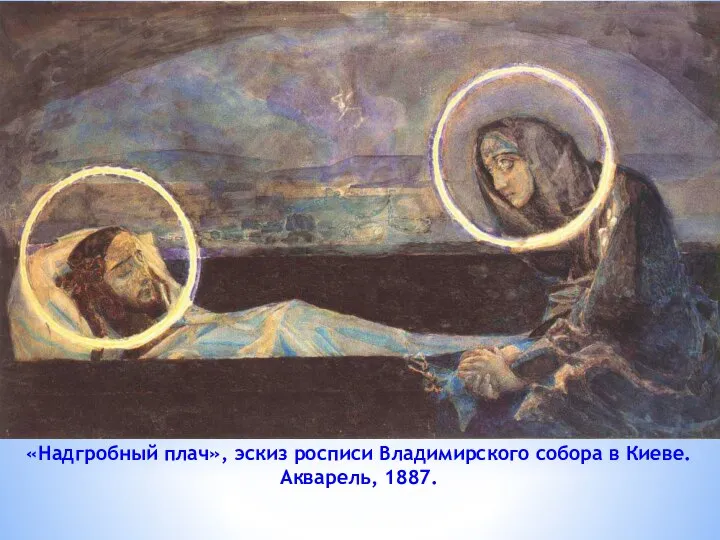

- 17. «Надгробный плач», эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. Акварель, 1887.

- 18. Девочка на фоне персидского ковра, 1886 год. Холст, Масло. 104 × 68 см Киевский музей русского

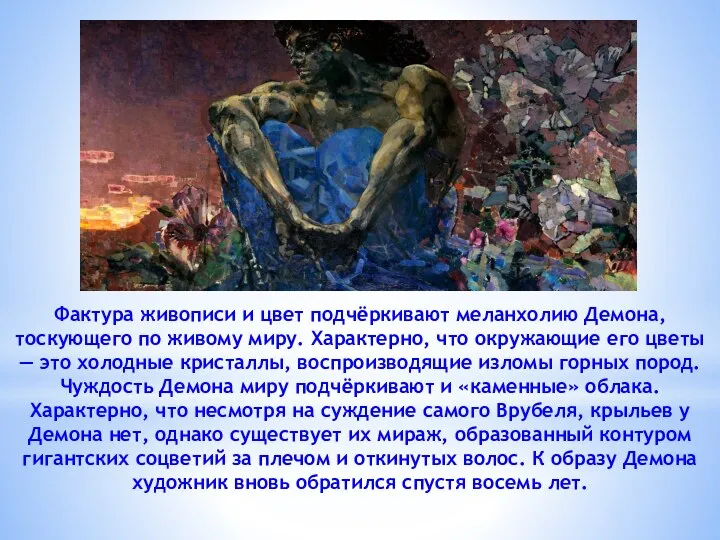

- 19. Демон сидящий. 1890, Государственная Третьяковская галерея. Для Врубеля Демон – «дух страдающий, но не злобный» (по

- 20. Фактура живописи и цвет подчёркивают меланхолию Демона, тоскующего по живому миру. Характерно, что окружающие его цветы

- 21. Демон летящий. 1899, Государственный Русский музей Демон поверженный. 1902, Государственная Третьяковская галерея

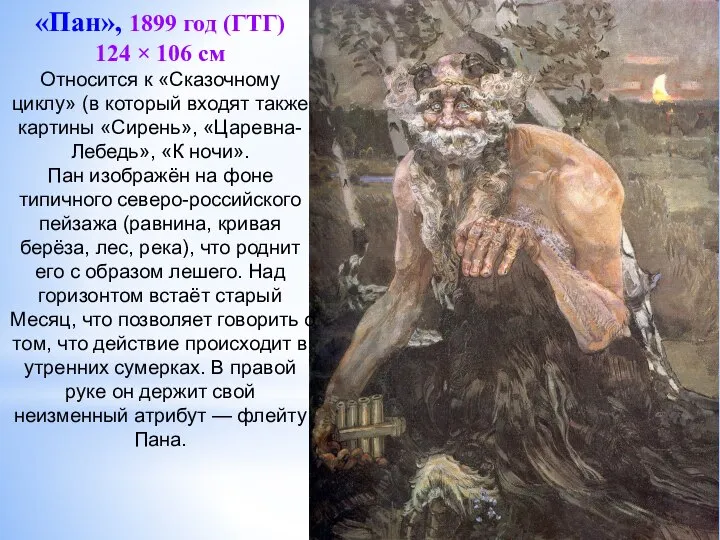

- 22. «Пан», 1899 год (ГТГ) 124 × 106 см Относится к «Сказочному циклу» (в который входят также

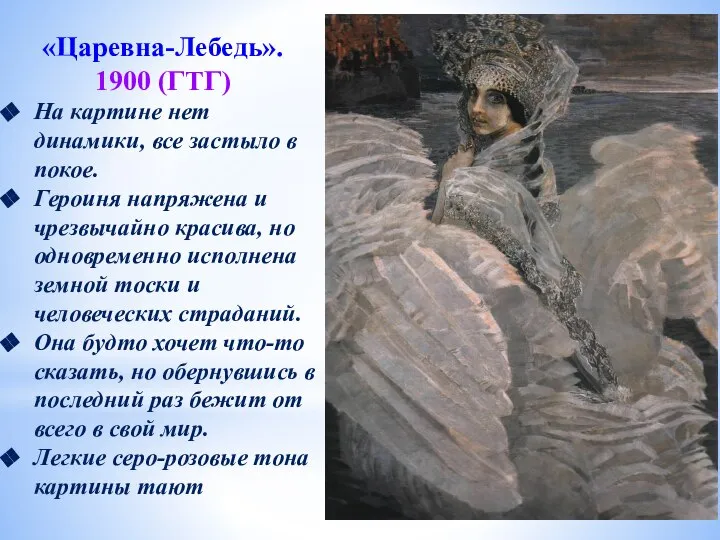

- 23. «Царевна-Лебедь». 1900 (ГТГ) На картине нет динамики, все застыло в покое. Героиня напряжена и чрезвычайно красива,

- 24. Богатырь Волхова

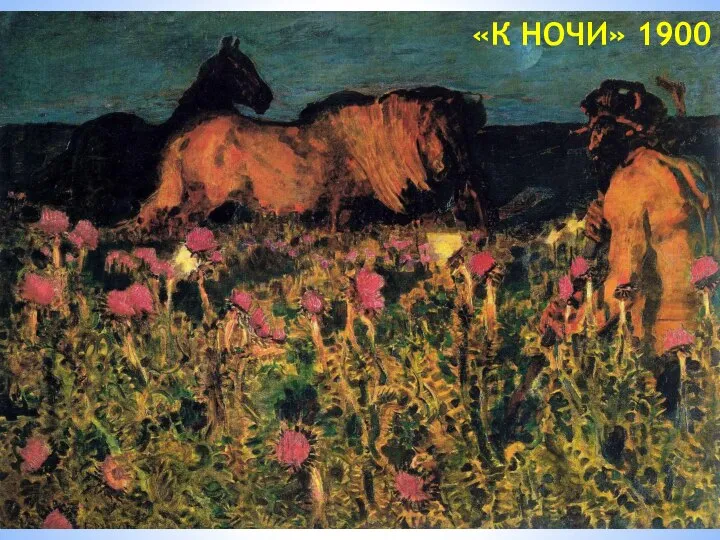

- 25. «К НОЧИ» 1900

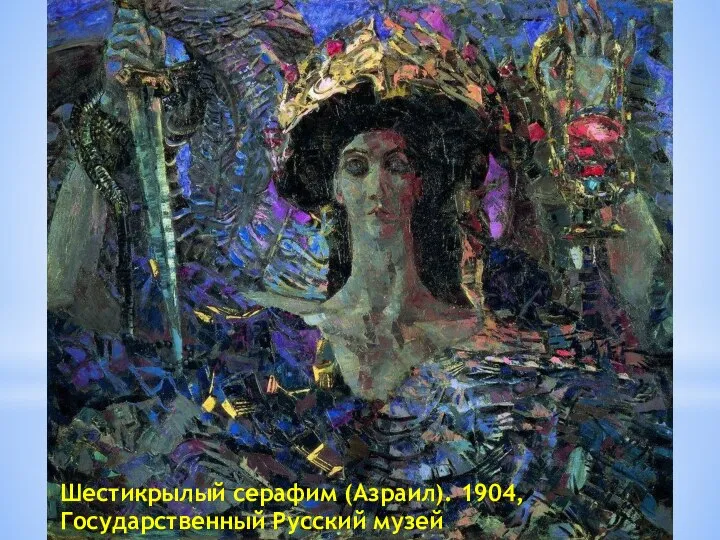

- 26. Шестикрылый серафим (Азраил). 1904, Государственный Русский музей

- 27. Виктор Эльпифорович Борисов-Мусатов (1870-1905 гг.) русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд» Жанр: бытовой жанр,

- 28. Автопортрет с сестрой, 1898, ГРМ (Санкт-Петербург)

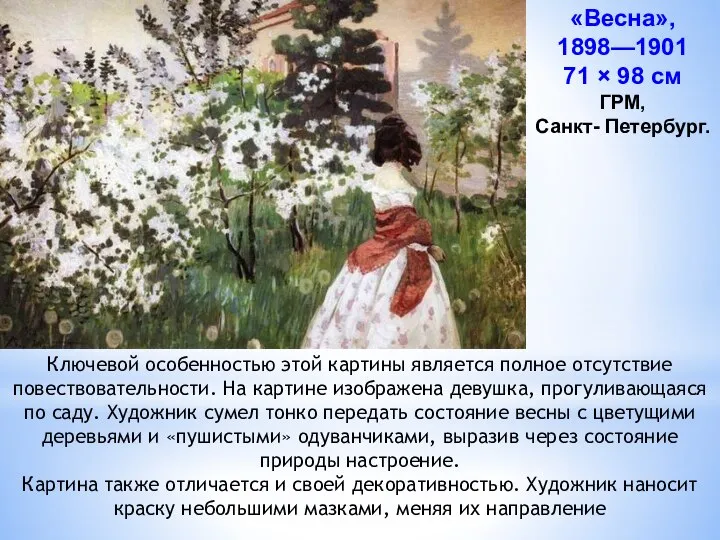

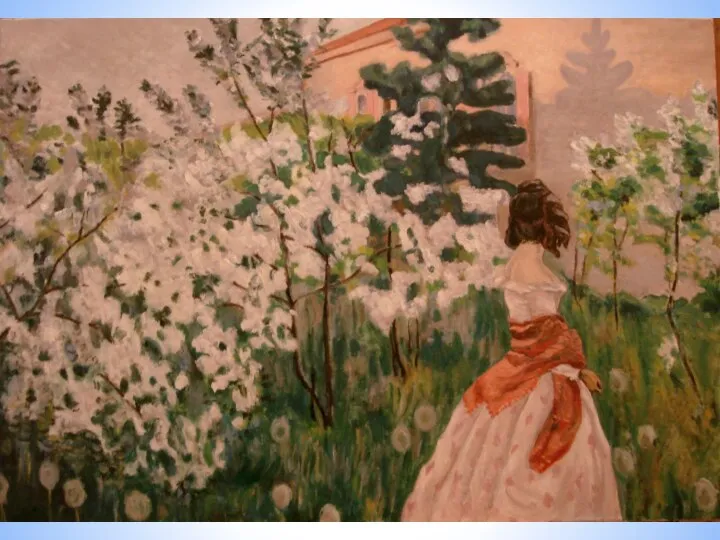

- 29. «Весна», 1898—1901 71 × 98 см ГРМ, Санкт- Петербург. Ключевой особенностью этой картины является полное отсутствие

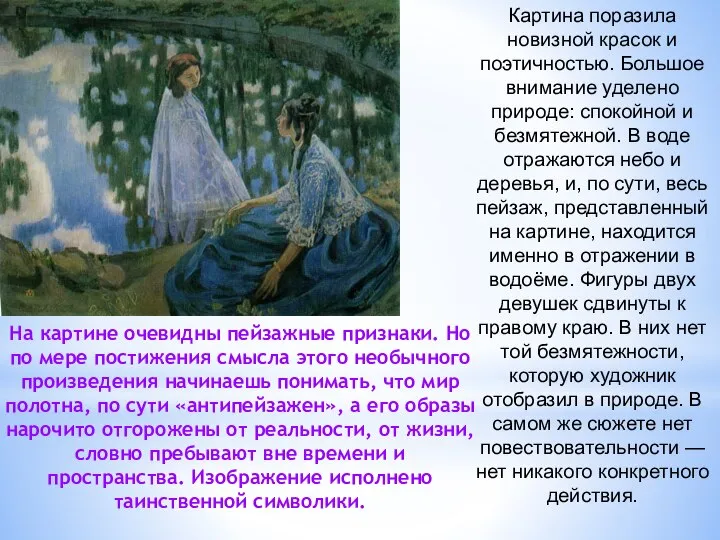

- 31. Водоём, 1902 г. 177 × 216 см

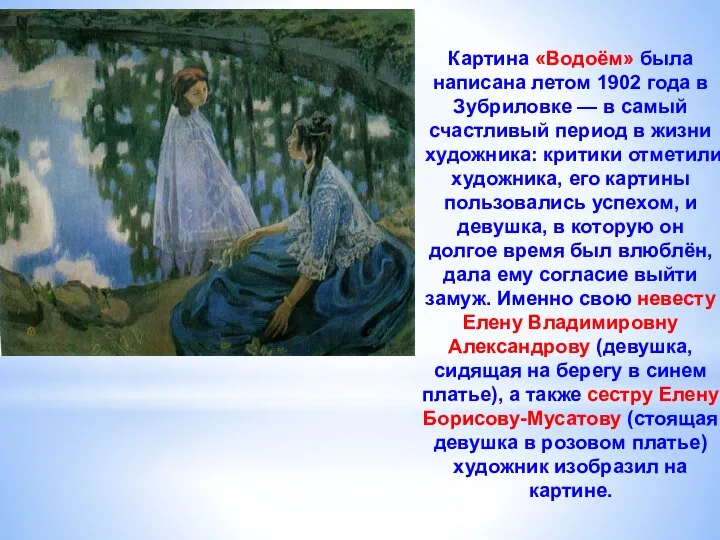

- 32. Картина «Водоём» была написана летом 1902 года в Зубриловке — в самый счастливый период в жизни

- 33. Картина поразила новизной красок и поэтичностью. Большое внимание уделено природе: спокойной и безмятежной. В воде отражаются

- 34. Призраки, 1903 год, ГТГ, Москва. 117 × 144,5 см

- 36. Скачать презентацию

Самые, самые в России!

Самые, самые в России! Молодежная политика

Молодежная политика Электронный портфолио педагога:

Электронный портфолио педагога: Технические характеристики силосов

Технические характеристики силосов 630979

630979 Дни воинской славы России

Дни воинской славы России МОУ «Усть – Кубинская СОШ»

МОУ «Усть – Кубинская СОШ» Мониторинг информационного сопровождения приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Ман

Мониторинг информационного сопровождения приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Ман Проектирование информационно-аналитической системы оценки эффективности факторинговых операций банка

Проектирование информационно-аналитической системы оценки эффективности факторинговых операций банка Зрительное восприятие устной речи

Зрительное восприятие устной речи Выправка стрелочного перевода двойным обжатием шпал и брусьев. Регулировка стрелочного перевода в плане

Выправка стрелочного перевода двойным обжатием шпал и брусьев. Регулировка стрелочного перевода в плане Cudzoziemiec w Polsce

Cudzoziemiec w Polsce Квест, презентация

Квест, презентация Игры на уроках истории

Игры на уроках истории Пути и формы выявления, развития и поддержки музыкально одарённых детей на примере работы ОДОД гимназии №271

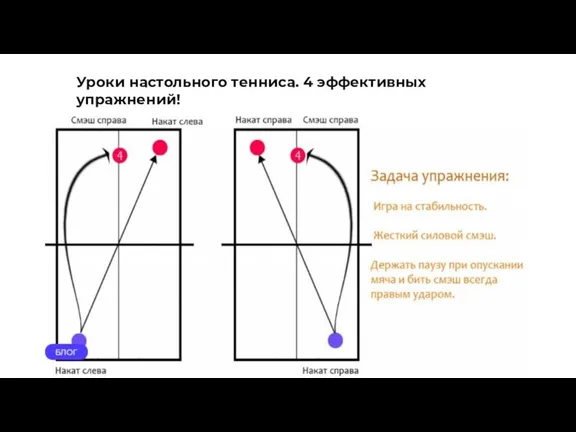

Пути и формы выявления, развития и поддержки музыкально одарённых детей на примере работы ОДОД гимназии №271 Настольный теннис. Эффективные упражнения

Настольный теннис. Эффективные упражнения Этика Севостьянов

Этика Севостьянов Основные закономерности развития науки Подготовили: студентки 1 курса РТА Группа : 1409ФТД Ломовцева Екатерина и Кройтор Татьяна

Основные закономерности развития науки Подготовили: студентки 1 курса РТА Группа : 1409ФТД Ломовцева Екатерина и Кройтор Татьяна Роль воды в жизни человека

Роль воды в жизни человека Зимняя сезонная школа

Зимняя сезонная школа Some and any

Some and any О, СПОРТ, - ТЫ МИР

О, СПОРТ, - ТЫ МИР Cловарный алгоритм. Пошаговая работа

Cловарный алгоритм. Пошаговая работа Механические волны

Механические волны Ответьте на вопросы:

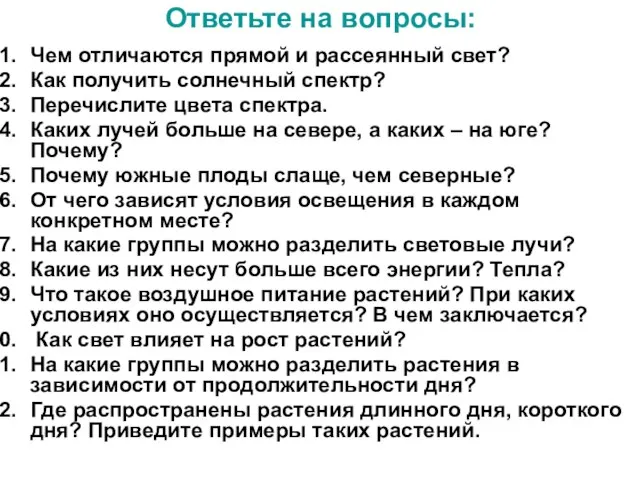

Ответьте на вопросы: Инкрустация проволокой

Инкрустация проволокой Алгоритмы и исполнители

Алгоритмы и исполнители Сельское поселение Куруш муниципального образования Докузпаринский район

Сельское поселение Куруш муниципального образования Докузпаринский район