Содержание

- 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 ОБРАЗОВАНИЕ - единый целенаправленный процесс

- 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 Смысловые единицы понятия «ОБРАЗОВАНИЕ»: -

- 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 ВОСПИТАНИЕ - деятельность, направленная на

- 5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Сластенин В.А., Смирнов В.И., Слободчиков В.И., Исаев Е.И. РАЗВИТИЕ - процесс количественных и качественных

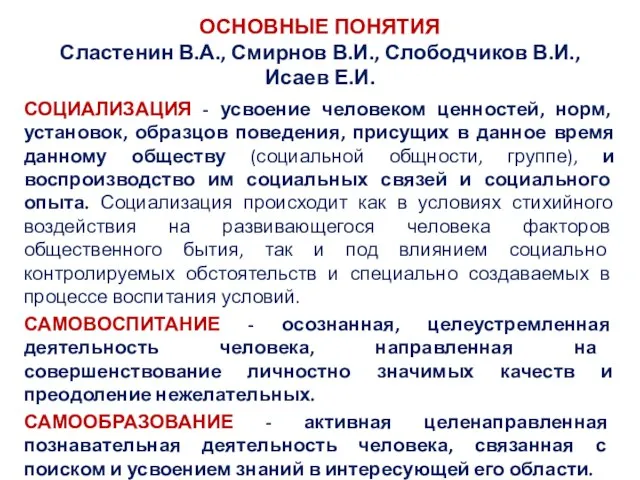

- 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Сластенин В.А., Смирнов В.И., Слободчиков В.И., Исаев Е.И. СОЦИАЛИЗАЦИЯ - усвоение человеком ценностей, норм,

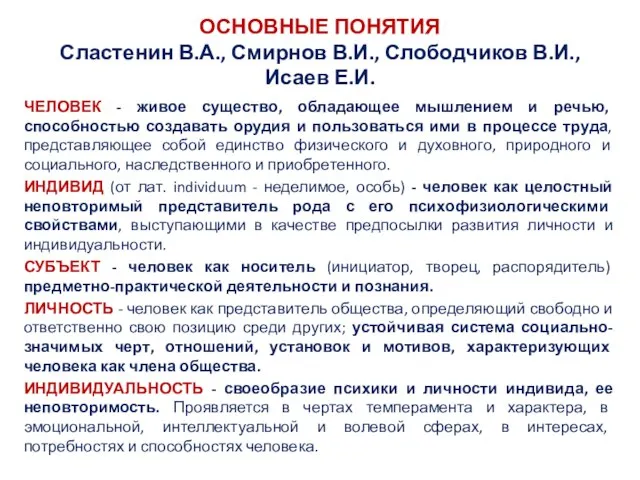

- 7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Сластенин В.А., Смирнов В.И., Слободчиков В.И., Исаев Е.И. ЧЕЛОВЕК - живое существо, обладающее мышлением

- 8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Сластенин В.А., Смирнов В.И., Слободчиков В.И., Исаев Е.И. ИНДИВИДОМ РОЖДАЮТСЯ. ЛИЧНОСТЬЮ СТАНОВЯТСЯ. СУБЪЕКТНОСТЬ ОБРЕТАЮТ.

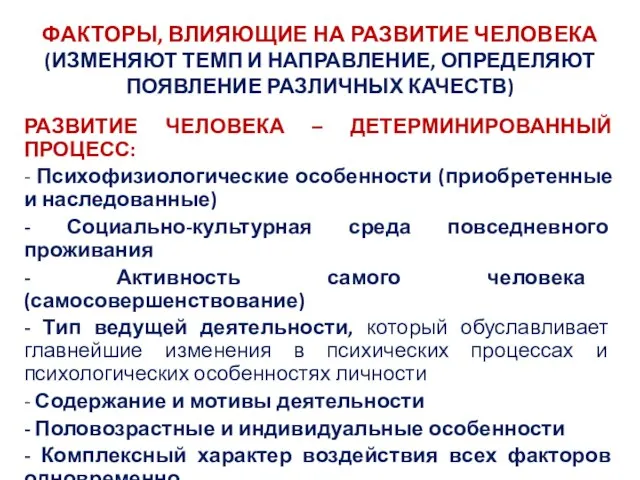

- 9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА (ИЗМЕНЯЮТ ТЕМП И НАПРАВЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ) РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА –

- 10. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (БАРАНОВ С.П., БОЛОТИНА Л.Р., ВОЛИКОВА Т.В., КРАЕВСКИЙ В.В., ПИДКАСИСТЫЙ П.И.,

- 11. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (БАРАНОВ С.П., БОЛОТИНА Л.Р., ВОЛИКОВА Т.В., КРАЕВСКИЙ В.В., ПИДКАСИСТЫЙ П.И.,

- 12. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ II. Результаты педагогического процесса обусловлены согласованностью педагогических воздействий и

- 13. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ II. Результаты педагогического процесса обусловлены согласованностью педагогических воздействий и

- 14. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ III. Позитивная реакция личности на педагогическое воздействие обусловлена учетом

- 15. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИНЦИП III.2 (принцип гуманистической направленности педагогического процесса). Гуманистическая направленность педагогического

- 16. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ IV. Эффективность педагогического процесса детерминирована степенью активности личности, содержанием

- 17. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИНЦИП IV.2 (принцип стимулирования активности личности). Эффективность педагогического процесса прямо

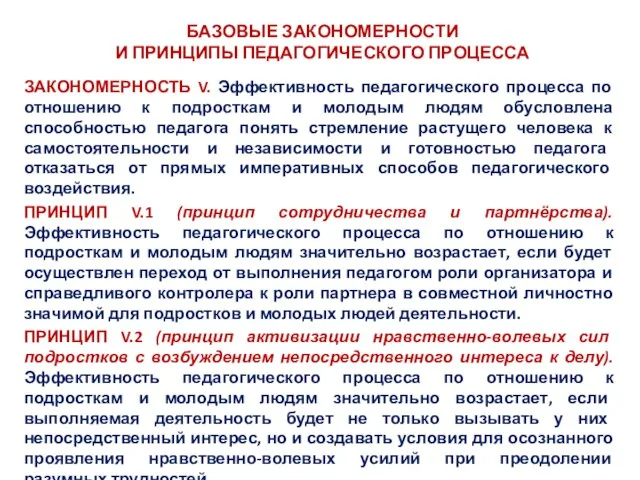

- 18. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ V. Эффективность педагогического процесса по отношению к подросткам и

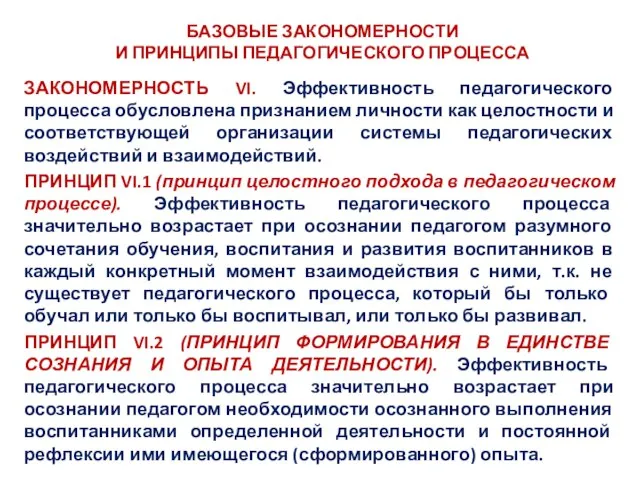

- 19. БАЗОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ VI. Эффективность педагогического процесса обусловлена признанием личности как целостности

- 20. ЛЕКЦИЯ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ

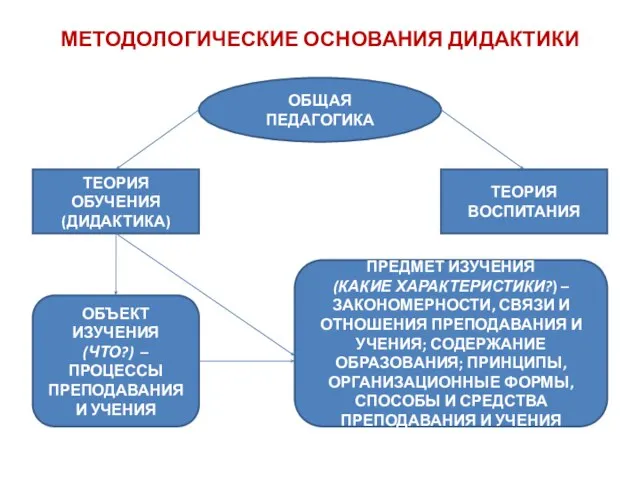

- 21. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИКА) ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ (ЧТО?) – ПРОЦЕССЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

- 22. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДИДАКТИКИ: разработка эффективного механизма приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям посредством

- 23. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДИДАКТИКИ КАК ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ: - определение объема и содержания научного знания,

- 24. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИДАКТИКИ (И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин): - зависимость методов обучения от способов

- 25. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ Таким образом, дидактика предполагает поиск ответов на следующие вопросы: ДЛЯ ЧЕГО ОБУЧАТЬ? —

- 26. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ (Б.С. Гершунский и Н.С. Розов): - ВАРИАТИВНОСТЬ, т.е. теоретическое признание

- 27. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ (Б.С. Гершунский и Н.С. Розов): - ТЕОРЕТИЗАЦИЯ, которая относится к

- 28. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ (Б.С. Гершунский и Н.С. Розов): - ЦЕЛОСТНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ как

- 29. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ -

- 30. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ также

- 31. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

- 32. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ И

- 33. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

- 34. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

- 35. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ГРУППОВОГО

- 36. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ ОБУЧЕНИЯ

- 37. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И

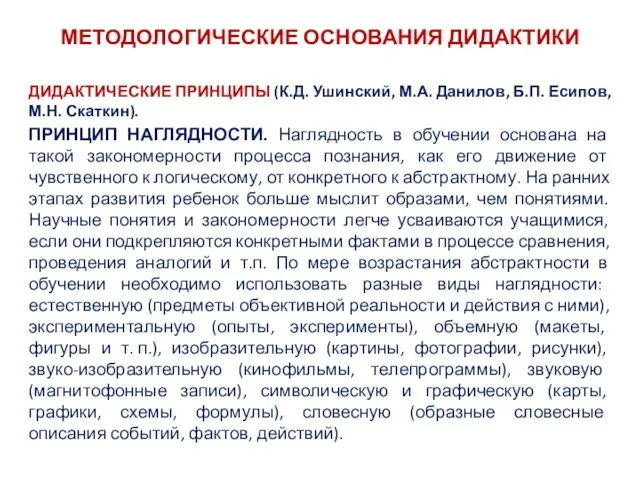

- 38. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ. Наглядность

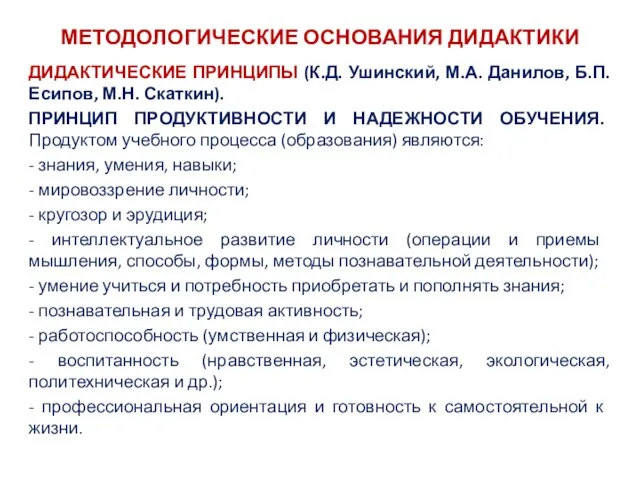

- 39. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин). ПРИНЦИП ПРОДУКТИВНОСТИ И

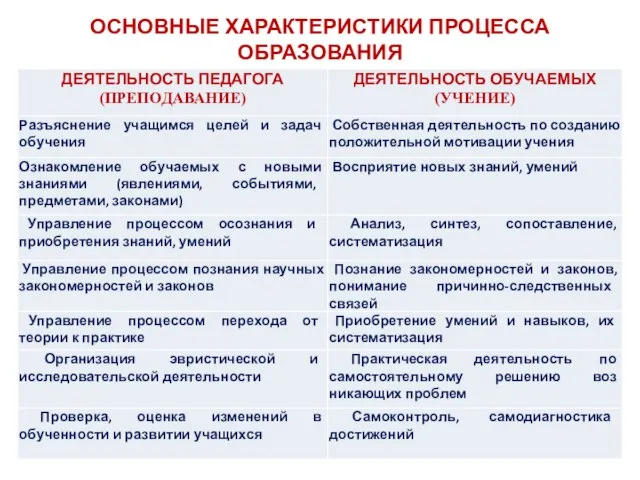

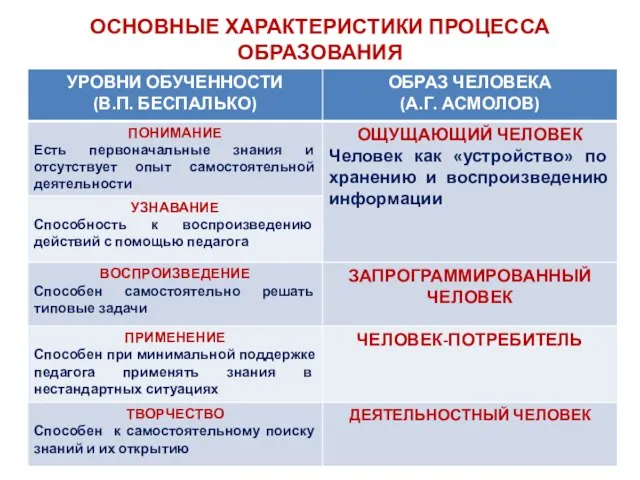

- 40. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ

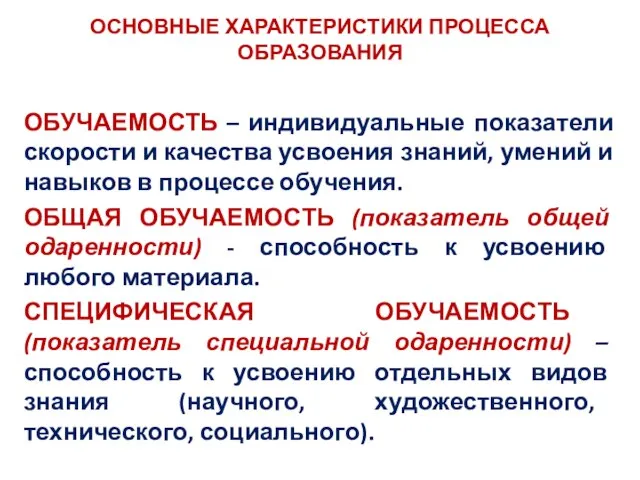

- 41. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЕМОСТЬ – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения знаний, умений и навыков

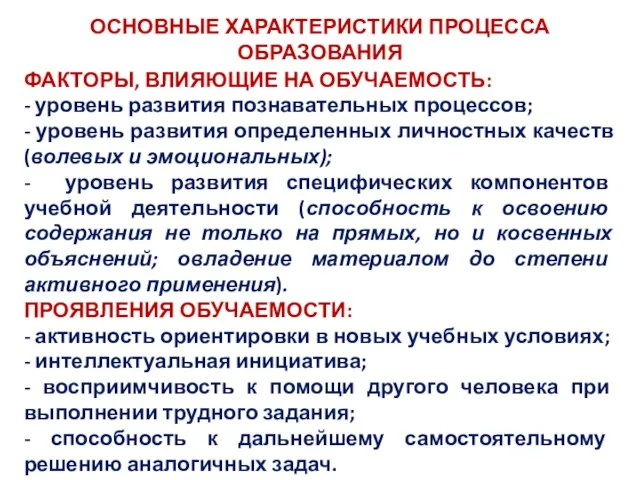

- 42. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБУЧАЕМОСТЬ: - уровень развития познавательных процессов; - уровень развития

- 43. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ

- 44. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

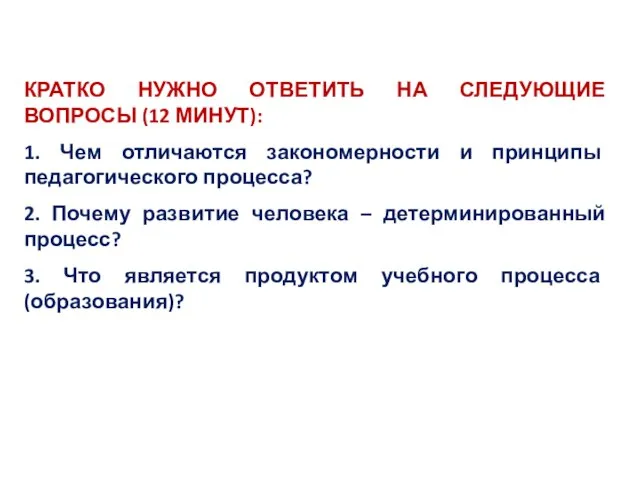

- 45. КРАТКО НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ (12 МИНУТ): 1. Чем отличаются закономерности и принципы педагогического процесса?

- 46. ЛЕКЦИЯ 3. РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ

- 47. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗНАНИЯ - 1) проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности; 2)

- 48. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАНИЯ ПАРАМЕТРЫ ЗНАНИЙ: ПОЛНОТА – умение выделить все признаки явления (понятия) и установить связи между

- 49. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАНИЯ ПАРАМЕТРЫ ЗНАНИЙ: КОНКРЕТНОСТЬ И ОБОБЩЕННОСТЬ – умение формулировать общее правило для решения сходных познавательных

- 50. КАВЕРЗНЫЙ ВОПРОС!!!! ПОЧЕМУ ЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ЧЕРЕЗ УМЕНИЯ, А НЕ СПОСОБНОСТИ? НАПРИМЕР, ГИБКОСТЬ ЗНАНИЙ – СПОСОБНОСТЬ ….

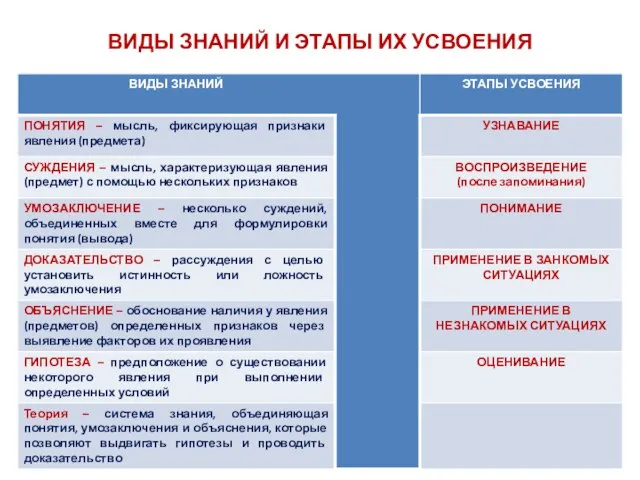

- 51. ВИДЫ ЗНАНИЙ И ЭТАПЫ ИХ УСВОЕНИЯ

- 52. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СРС!!!! УСТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ЗНАНИЯ И ЭТАПОВ ИХ УСВОЕНИЯ (НА КАКОМ ЭТАПЕ КАКОЙ ВИД

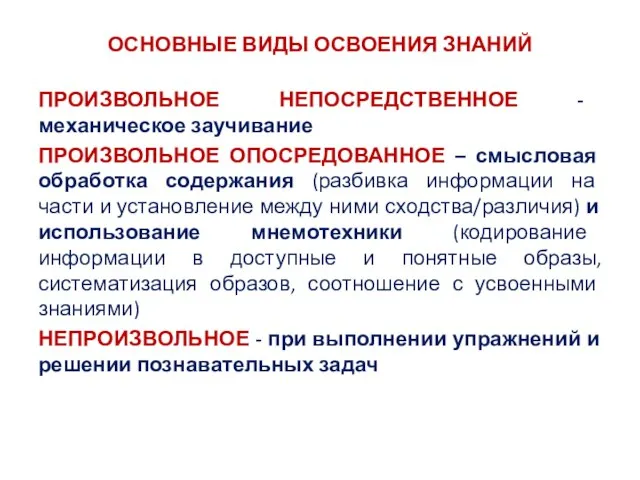

- 53. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПРОИЗВОЛЬНОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ - механическое заучивание ПРОИЗВОЛЬНОЕ ОПОСРЕДОВАННОЕ – смысловая обработка содержания (разбивка

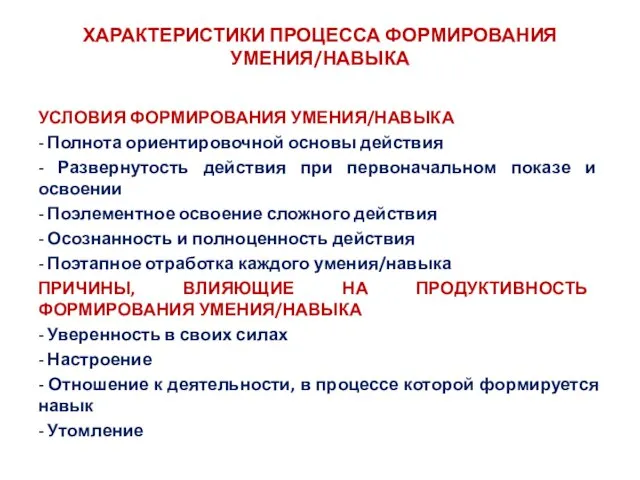

- 54. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ/НАВЫКА УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ/НАВЫКА - Полнота ориентировочной основы действия - Развернутость действия при

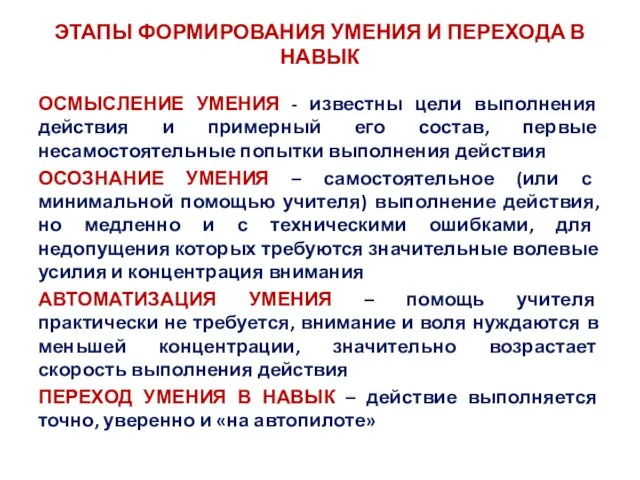

- 55. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ И ПЕРЕХОДА В НАВЫК ОСМЫСЛЕНИЕ УМЕНИЯ - известны цели выполнения действия и примерный

- 56. ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ – графически процесс формирования умения представляет собой логарифмическую кривую (со

- 57. ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ЗАКОН ПЕРЕНОСА УМЕНИЯ (ВЗАИМОВЛИЯНИЯ) – умения, имеющие сходные структурные элементы (действия), быстрее и

- 58. РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

- 59. КАВЕРЗНЫЙ ВОПРОС!!!! 1) ПОЧЕМУ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ СТОЛБИК НАЗВАН «ФОРМИРОВАНИЕ», А НЕ «РАЗВИТИЕ» ИЛИ «ВОСПИТАНИЕ»? 2) НАЙДИТЕ

- 60. РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

- 61. РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

- 62. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ (ТИП) – целостная характеристика процесса обучения (единство целей, содержания, методов и

- 63. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМА ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРАГМАТИЗМА (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер) трактует обучение как процесс «реконструкции опыта»

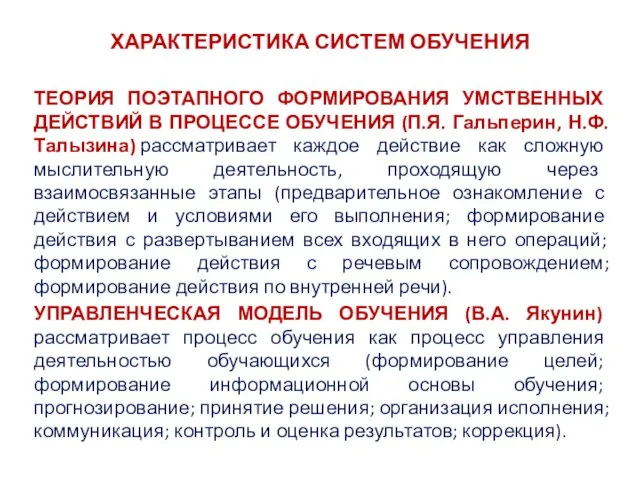

- 64. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) рассматривает

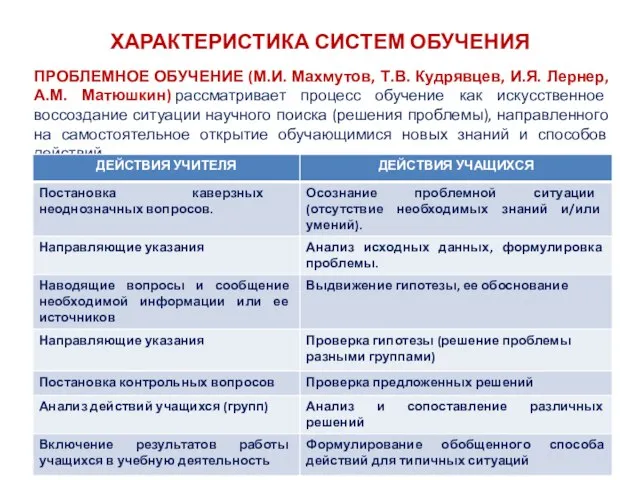

- 65. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ (М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин) рассматривает процесс обучение

- 66. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СРС!!!! СОСТАВИТЬ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ (ПО АНАЛОГИИ С МЕТОДАМИ

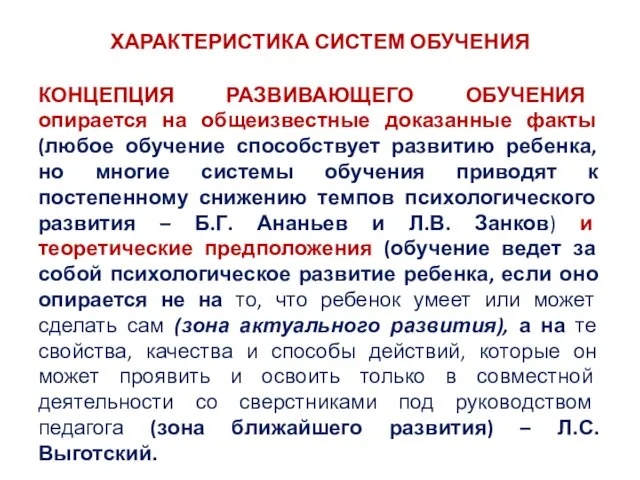

- 67. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ опирается на общеизвестные доказанные факты (любое обучение способствует развитию ребенка,

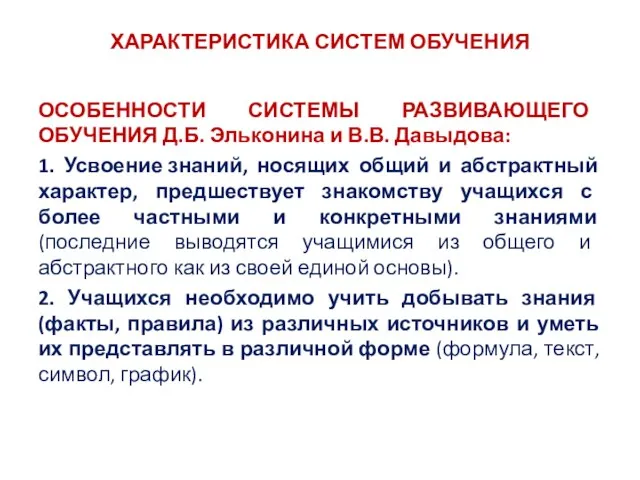

- 68. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: 1. Усвоение знаний, носящих

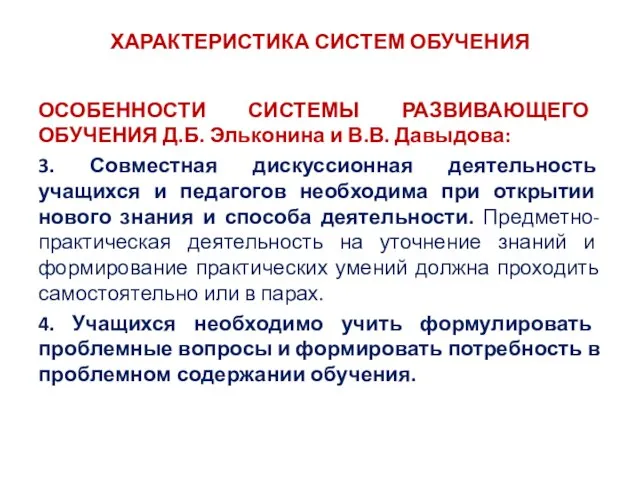

- 69. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: 3. Совместная дискуссионная деятельность

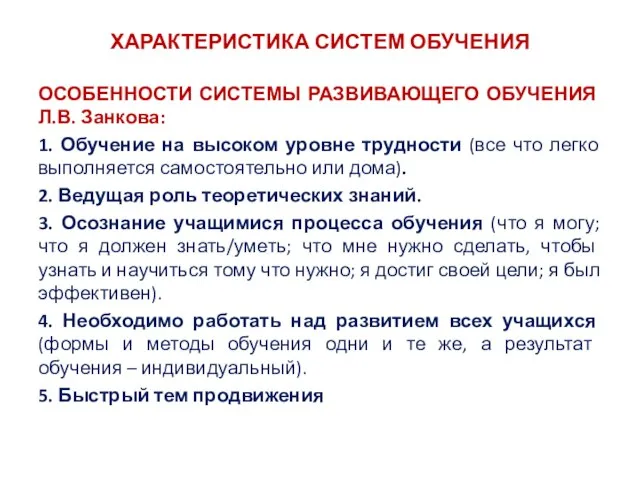

- 70. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Л.В. Занкова: 1. Обучение на высоком уровне трудности (все

- 71. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

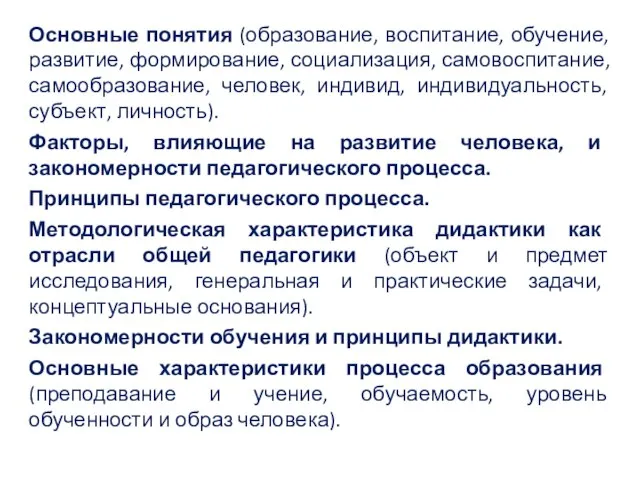

- 72. Основные понятия (образование, воспитание, обучение, развитие, формирование, социализация, самовоспитание, самообразование, человек, индивид, индивидуальность, субъект, личность). Факторы,

- 73. Определение знания. Характеристики знания (конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, систематичность, осознанность). Виды знаний и этапы

- 74. Определение системы обучения. Характеристика традиционных систем обучения (система дидактического энциклопедизма, система дидактического прагматизма, кибернетическая система обучения,

- 76. Скачать презентацию

Предложение по перспективному развитию военного городка отдельного медико-санитарного батальона г. Балашиха

Предложение по перспективному развитию военного городка отдельного медико-санитарного батальона г. Балашиха Язык современной Интернет - субкультуры

Язык современной Интернет - субкультуры Отцовская доблесть. Семья Канчуриных

Отцовская доблесть. Семья Канчуриных Кто хочет стать миллионером (разовая игра 15 вопросов)

Кто хочет стать миллионером (разовая игра 15 вопросов) Публичный отчет МОУ СОШ №18 г. Пензы (декабрь 2009 г.)

Публичный отчет МОУ СОШ №18 г. Пензы (декабрь 2009 г.) Презентация на тему Декартовы координаты

Презентация на тему Декартовы координаты  Кулинарные традиции семьи

Кулинарные традиции семьи Аксонометрия. Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции

Аксонометрия. Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции Технические средства измерения массы груза

Технические средства измерения массы груза Мой любимый продукт

Мой любимый продукт Гамма-стерилизация

Гамма-стерилизация Химическое оружие. Виды

Химическое оружие. Виды ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ Служба в органах уголовно-исполнительной системы как вид государственной службы

Служба в органах уголовно-исполнительной системы как вид государственной службы Путевая бюрократия или все о вагонной документации

Путевая бюрократия или все о вагонной документации Ecological problems

Ecological problems Продам 2 комнатную квартиру по приятной цене

Продам 2 комнатную квартиру по приятной цене Возрастная психология

Возрастная психология Правила vs Нормы

Правила vs Нормы Психолог-юзабилист О новой профессии в мире высоких технологий (для студентов-психологов)

Психолог-юзабилист О новой профессии в мире высоких технологий (для студентов-психологов) Управления рисками в банке

Управления рисками в банке Презентация на тему Мировые религии

Презентация на тему Мировые религии Ядерная сделка с Ираном

Ядерная сделка с Ираном Lean Startup «Бережливый стартап» Как делать игры, нужные людям

Lean Startup «Бережливый стартап» Как делать игры, нужные людям Презентация на тему Первые летательные аппараты

Презентация на тему Первые летательные аппараты Документирование среды программирования для операционной системы L4Ka(Documenting the programmer environment for L4ka)

Документирование среды программирования для операционной системы L4Ka(Documenting the programmer environment for L4ka) Правописание частицы НЕ с глаголами

Правописание частицы НЕ с глаголами Пьеса для театра А.Н.Островского "Снегурочка"

Пьеса для театра А.Н.Островского "Снегурочка"