Слайд 2Главным объектом вещных прав была земля.

«Указом о единонаследии» (23 марта 1714 г.)

были ликвидированы правовые различия между вотчиной и поместьем и вводилось единое понятие «недвижимая собственность».

К недвижимому имуществу относили вотчины и поместья, дворы и лавки. Они получили в указе объединяющее название "недвижимое имение".

Новое правовое понятие «недвижимость» приравнивалось к прежнему — «вотчина» — по объему правомочий. Указ о единонаследии перечислил эти правомочия: продажа «по нужде», передача в приданое, по наследству

Слайд 3С целью укрепления экономического положения дворянства затруднялся порядок отчуждения недвижимости, запрещался ее

заклад.

Продажа осуществлялась лишь при наличии чрезвычайных обстоятельств («по нужде») и с уплатой высокой пошлины.

Слайд 4В законодательстве Екатерины II (Наказ генерал-прокурору 1767 года) впервые был употреблен термин

"собственность". Право собственности фигурирует как "право над вещами", как "право, которое каждый член общества гражданского имеет над имениями, справедливо приобретенными".

К способам приобретения были отнесены:

завладение никому не принадлежащими вещами,

находка (в случае необнаружения хозяина вещи)

и военная добыча.

Слайд 5К видам вещных прав в XVIII в. относились

владение,

право собственности

и

права на чужие вещи, не связанные с владением (сервитуты).

Выделялось законное и незаконное владение.

К законным видам владения относились те, которые были основаны на предусмотренных законом основаниях или не противоречили закону (владение собственника, нанимателя имущества).

Незаконное владение могло быть добросовестным и недобросовестным, крайним выражением которого являлось владение насильственное, осуществляемое вопреки воле собственника

Слайд 6Право собственности

В императорский период появляется ограничение права собственности, которое касается как права

распоряжения, так и права пользования. К первой категории относятся запрещения по указу 23 января 1712 г. последнему в роде распоряжаться своим родовым имуществом.

28 ноября 1801 г. Было разрешено последнему из рода продавать и закладывать родовое имение. При этом, в собственности у людей находилась земля, а то, что в недрах, водах и произрастает на земле - принадлежало государству.

В 1782 и 1785 г.данные ограничения уничтожены Екатериной II.Жалованная грамота подтвердила дворянам полное право собственности на их недвижимое имущество.

Слайд 7Право выкупа

принадлежало наследникам, «по линии ближним», т.е. старшему сыну его потомству,

остальные же родственники от права пользования этим правом исключались.

Срок выкупа был сорокалетний, причем за вновь выстроенные строения взималась плата.

1 августа 1737 г. издан Указ, в котором сорокалетний выкуп заменен трехлетним.

Порядок родственников по выкупу был установлен Указом 11 мая 1744 года. В 1766 году изданный Указ даровал право выкупа всем родственникам. Эта норма включена в свод законов. В 1799 г.Сенат разъяснил, что правом выкупа можно пользоваться исключительно в отношении родового имущества.

Слайд 8Право залога

- объектом может быть движимое и недвижимое имущество.

Вещь переходила

в собственность при неуплате денег.

Залогодателю предоставлялась восьмимесячная отсрочка.

Если долг не возвращался в течение этого срока, то вещь может быть продана с публичного торга. Если предлагалась сумма, меньшая суммы долга, то вещь становилась собственностью залогодателя.

Указом 1737 года запрещалось закладывать одну и ту же вещь разным лицам. В случае нарушения, вторая закладка признавалась недействительной.

Закон запрещал заклад чужих вещей.

Слайд 9Петровским законодательством (1721) создано "посессионное право", т.е. право заводчиков и мануфактуристов на

вечное владение приписанными к их предприятиям имениями и крестьянами, без права отчуждения.

Обеспечение предприятий рабочей силой регламентировалось Указом «О покупке к заводам деревень» (1721), существенно нарушившим дворянскую монополию на приобретение населенных земель

Слайд 10Обязательственное право

В течение XVIII в. обязательства, вытекающие из причинения вреда, регулировались нормами

Соборного уложения.

Свод Законов 1832г: "Всякий ущерб в имуществе и причиненные кому-либо вред и убытки, с одной стороны, налагают обязанность доставлять, а с другой – производят право требовать вознаграждения" (ст. 574 т. X).

Главным условием действительности договора (ст. 1528 т. X ч. 1) было взаимное согласие договаривающихся лиц. При этом цель договора не должна была противоречить законам, благочинию и общественному порядку. Предметом договора, как и прежде, могли быть имущество или действия лиц.

В XVIII в. сохранялись как словесная, так и письменная формы заключения договоров. Преимущество оставалось за письменной формой

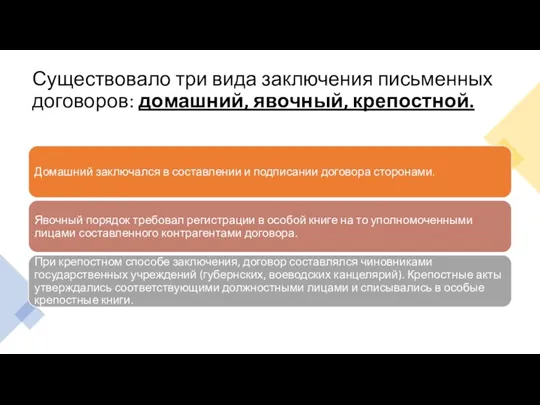

Слайд 11Существовало три вида заключения письменных договоров: домашний, явочный, крепостной.

Слайд 12В начале XVIII в. наиболее распространенными остаются договоры

купли-продажи,

мены,

дарения (кроме

недвижимых имуществ),

имущественного найма,

займа,

поклажи,

личного найма.

Расширяется область применения договоров подряда и поставки. Если заказчиком выступала казна, то в соответствии с указом "О подрядах и договорных письмах« от 25 января 1716 г. требовалось обязательное поручительство третьего лица.

Слайд 13Средствами обеспечения обязательств оставались

поручительство,

залог (закреплялся сенатским указом "О позволении писать

купчие и закладные на недвижимое имение лицам женского пола» от 4 ноября 1715 г.),

задаток,

неустойка.

Иностранцам-должникам отказывали в выдаче выездных документов до погашения долга перед российскими кредиторами.

Слайд 14Наследственное право

В петровскую эпоху допускалось наследование по завещанию и по закону.

Указом

"О наследии имений" закреплялось право наследодателя завещать недвижимость только одному сыну по выбору (принцип майората), движимое имущество – но своему усмотрению, как сыновьям, так и дочерям. При отсутствии завещания по закону недвижимость наследовал старший сын, движимое имущество делилось между всеми детьми в равных долях.

Причины:

- мнение государя о том, что имение в результате "растаскивания" приводит к оскуднению знатной фамилии.

- намерение государя привить желание к государственной и иной службе детей дворян. Петр хотел материально побудить их к служению государству

Слайд 15В 1731 г. майоратный порядок был отменен. Позже в соответствии с указом

"О выделе мужу после умершей жены, а жене после мужа из всего имения четвертой части и о разделе прочих частей" переживший супруг получал четверть недвижимого имущества умершего, а остальные три четверти делились между другими законными наследниками.

Вдова теряла право на долю в имении мужа в случае повторного выхода замуж или пострига.

Наследницей недвижимости могла быть признана дочь умершего при наличии нескольких условий: отсутствие наследников-мужчин, принятие фамилии наследодателя мужем наследницы (если отказывался, имение отходило к казне).

Если наследодатель был бездетным, он обязывался завещать имение только члену рода, но по своему выбору.

Слайд 16С конца века начинает действовать принцип свободы завещания.

Завещание мог составить любой,

кроме недееспособных, самоубийц и монахов.

В отношении некоторых категорий потенциальных наследников устанавливались ограничения. Так, нельзя было завещать недвижимость полякам, евреям вне черты оседлости, иностранцам; ограничения существовали также для заповедных, родовых, майоратных имений.

Форма завещания допускалась как нотариальная, так и домашняя. В последнем случае требовалось три свидетеля. По закону наследовали все кровные родственники без ограничения степенями. Ближайшая очередь устраняла всех остальных. Сестрам доставалось по 1/14 недвижимости и 1/8 движимости. Остальное поровну делилось между братьями. За внуками закреплялось право представления умершего родителя.

Слайд 17Список использованных источников

Российское законодательство Х-ХХ вв.: В 9-ти томах / Под общ.ред.

О.И. Чистякова. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986.

"О наследии имений": именной указ от 23 марта 1714 г. // Законодательство Петра 1: сб. документов. М., 1997. С. 698.

Шестаков Ю. А. История государства и права России. Учебное пособие. М.: Инфра-М, РИОР, 2017. Толстая А. И., Щербакова Е. С. История государства и права России. М.: РГСУ, 2013.

Краткий курс по истории государства и права России. М.: Окей-книга, 2019.

Парсамов, В.С. История России: XVIII- начало XX века: Учебное пособие / В.С. Парсамов. - М.: Академия, 2018

Михайлова, Н.В. История государства и права России XVIII века (учебное пособие) / Н.В. Михайлова. - М.: КноРус, 2018.

Полное собрание законов Российской империи http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Презентация на тему Что такое сквернословие

Презентация на тему Что такое сквернословие  Полисахариды

Полисахариды Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 3_основы_коипозиции_в_конструктивных_искусствах

3_основы_коипозиции_в_конструктивных_искусствах Радиобайланыс принциптері

Радиобайланыс принциптері Дорожные знаки для ДОШКОЛЬНИКОВ

Дорожные знаки для ДОШКОЛЬНИКОВ Арифметический квадратный корень

Арифметический квадратный корень Устное народное творчество – источник древнейшей истории народа

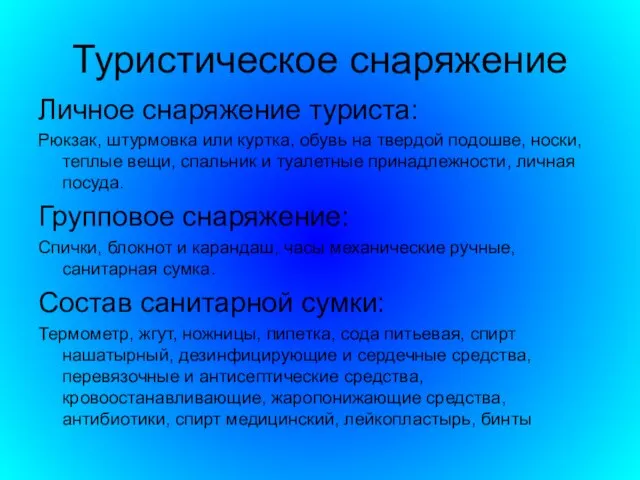

Устное народное творчество – источник древнейшей истории народа Туристическое снаряжение

Туристическое снаряжение Музей путешествий. Поклонная гора. Парк Победы

Музей путешествий. Поклонная гора. Парк Победы Изменение карты, топонимики и облика довоенного Петрограда-Ленинграда

Изменение карты, топонимики и облика довоенного Петрограда-Ленинграда ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ Домашние любимцы и комнатные растения (1 класс)

Домашние любимцы и комнатные растения (1 класс) Актуальные проблемы конкурентной политики

Актуальные проблемы конкурентной политики Дрожь земли

Дрожь земли Музейная практика

Музейная практика Создание СМК лицея 200как гарантия качества образовательных услуг

Создание СМК лицея 200как гарантия качества образовательных услуг Права, обязанности и ответственность школьников

Права, обязанности и ответственность школьников Контраст и нюанс

Контраст и нюанс Социальные сети и социальные устройства

Социальные сети и социальные устройства Бг

Бг Презентация на тему Древнейшие люди

Презентация на тему Древнейшие люди Правила дорожного движения. Пешеходный переход!

Правила дорожного движения. Пешеходный переход! Наша первая спартакиада

Наша первая спартакиада Школьное самоуправление

Школьное самоуправление Презентация на тему Камерун

Презентация на тему Камерун Интеллектуальная одарённость – формы развития и формы мониторинга ( часть II)

Интеллектуальная одарённость – формы развития и формы мониторинга ( часть II) Взаимно обратные числа

Взаимно обратные числа