Слайд 2Революции и войны: социальные последствия

Двадцатый век вошел в историю как век

мировых войн и революций. Рушились казавшиеся ранее незыблемыми империи, менялась картина мира. Самое страшное, что приносят войны и революции, - это разрушение социально психологической защиты как населения в целом, так и конкретных людей в частности. Бытовые инфекции и инактивные факторы становятся чрезвычайно вирулентными для физически, психологически и морально ослабленных людей.

Войны двадцатого века впервые явили миру оружие массового поражения, вызывающее массовые заболевания. После сражений первой мировой войны человечество узнала заболевания от использованных в качестве оружия отравляющих веществ. С медико-социальными последствиями применение ядерного оружия оно не может справиться со времен второй мировой войны. Современным страшным оружием стали противопехотные мины (движение против их использования имеет широкий общественный резонанс). «Неясный» биологический фактор начал оказывать серьезные болезненные последствия на участников «бури в пустыне». Еще до конца не известны последствия применения ДДТ американцами во время войны во Вьетнаме.

Слайд 3Революции и войны: социальные последствия

Я назвала лишь некоторые аспекты медико-социальных проблем,

возникающих в результате революций и войн. К ним, безусловно, следует отнести также нравственные и правовые аспекты, предполагающие общие проблемы социальной медицины и этики (например, права человека), социальной медицины и пенитенциарной социологии (речь идет о всплеске массовой преступности, выступающих как результат социальных катаклизмов), социальной медицины и социальной психологии (современные научные знания ставя на повестку дня учет комплекса неполноценности, который охватывает побежденный народ, и комплекс вины, испытываемый народом-победителем). Здесь же приходится упомянуть и такую серьезную проблему для социальной медицины, как миграция огромных масс населения, сопровождающаяся многочисленными психическими нарушениями и травмами.

Слайд 4Первый институт социальной медицины

Перед второй мировой войной в Англии сложилось такая

ситуация, что о необходимости создания новой медицинской дисциплины – социальной медицины – заговорили все. Прежде всего о них заговорили деловые люди, имевшие прямое отношение к массам больных людей, продолжавших, таи не менее, работать. Как показывали статистические расчеты, множество людей в Англии заболевали не по причина бедности, плохого питания. Плохих жизненных условий и не под воздействием вредных для здоровья факторов. Клинические врачи и эпидемиологии это состояние объяснить никак не могли: новые болезни, с их точки зрения, не возникали, а старые они продолжали успешно лечить по-старому. Эпидемий тоже не было. Но демографические показатели резко изменились в худшую сторону: снижалась рождаемость, «помолодела» смертность, увеличилось число случаев так называемой «скоропостижной» смерти.

Слайд 5Первый институт социальной медицины

Одновременно в Англии стала расти кривая самоубийств и…

детской преступности. Социальные психологи – первые, к кому обратились за объяснением такого положения в обществе, - не могли дать научное объяснение происходящему. Однако появилось новое определение – «социальная медицина». Вскоре по высочайшему повелению придворному профессору (психиатру по специальности) Дж. А. Райлу было поручено организовать Институт социальной медицины, который должен был войти в структуру Оксфордского Университета. Так в Оксфорде, в 1940 г. возник первый в мире Институт социальной медицины, ректором которого стал Дж. А. Райл.

Слайд 6Расцвет социальной медицины

США шли своим путем к осознанию необходимости создания институтов

социальной медицины. Если в СССР в предвоенные годы за общественное здоровье отвечали социальные гигиенисты (а за «моральное здоровье» - социальные психиатры), то в США за то и за другое отвечали социальные психологи. Американское общество тогда процветало и, действительно, было стабильно. Поэтому вопросов об общественном здоровье у американского народа тогда не возникало. Правда, практикующие врачи сталкивались с необходимостью при подходе к пациенту учитывать такие, например, его социальные данные, как наличие или отсутствие у него семьи; степень удовлетворенности своей работой или местом жительства. Эти вопросы возникли у врачей – интернистов. Появились книги, написанные терапевтами, такие, как: «Пациенты имеют семьи» (Генри Ричардсон, 1943 г.), «Пациент как личность» (изучение социальных аспектов болезни) (Кэнди Робинсон, 1940 г.).

Слайд 7Расцвет социальной медицины

Положение в корне изменилось после второй мировой войны. Назревал

глубокий социальный катаклизм: «Все вдруг поняли, что общество больно, и эта боль идет не от ран!» так сказал выдающийся американский писатель Дж. Сэлинджер. А видный американский экономист Пол Сэмюэльсон решил, что «цикл благополучия для Америки закончился». Многие при этом считали, что причина болезни кроется в том, что американцы, сбросив на Японию атомные бомбы, нанесли себе тяжелый моральный ущерб. Как пришла американцам мысль искать спасение в социальной медицине? Они, разумеется, знали о существовании Института социальной медицины в Оксфорде. Но опыта тот институт (как и другие, в том числе его филиалы) приобрести не успел. Не было даже концепции социальной медицины. Первый американский институт социальной медицины возник в 1946 г. при Нью-йоркской Медицинской Академии. Возглавил его терапевт, доктор медицины, Яго Гальдстон.

Слайд 8Предмет и задачи социальной медицины

Предметом социальной медицины является общественное здоровье. Категория

«общественное здоровье» имеет, по крайней мере, два смысловых аспекта: медицинский и нравственный. Первый из них и является приоритетным для социальной медицины. Общественное здоровье имеет своих субъектов, то есть «носителей» - конкретных живых людей со всеми социальными атрибутами: положением в обществе, профессиональной занятостью, семейным положением, жизненной ценностно-смысловой ориентацией. Поэтому социальный медик, занимаясь здоровьем человеком, активно «вмешивается» в его дела, становится партнером своего пациента, его «ангелом-хранителем». Он отвечает не только за здоровье, но и за социальное благополучие своих подопечных. Социальный медик – непосредственный создатель социальной защиты населения. Общественные последствия любого заболевания тоже являются сферой приложения сил социального медика.

Слайд 9Предмет и задачи социальной медицины

Когда мы говорим, что «носителями» общественного здоровья

являются конкретные люди, то имеем в виду также следующее. В каждом конкретном обществе всегда есть группы здоровых люде, являющихся носителями и распространителями тех или иных общественных (и клинических) болезней. Это тоже «часть» предмета социальной медицины.

Задачи социальной медицины – сохранение и защита общественного здоровья в повседневности и в перспективе развития общества, при любых социально-экономических, политических, идеологических господствующих ценностях и установках и при любых социальных и природных обстоятельствах.

Слайд 10

Объект исследования клинической медицины.

Объектом исследования клинической медицины является человек во

всем многообразии организменных и личностных характеристик. Онтогенетические особенности организма и психологические свойства личности в своем единстве составляют индивидуальность человека.

Проблема индивидуальности человека, в отличие от проблемы организма и личности, не стала пока предметом широких научно-методологических исследований в клинической медицине.

Индивидуальность человека – сложное, многоструктурное образование, которое может быть исследовано лишь комплексными усилиями многих наук: философии, социологии, этики, эстетики, педагогики, юриспруденции, психологии, медицины. Такой комплексный подход поможет преодолеть широко распространенный взгляд на индивидуальность только как на нечто единичное, неповторимое, что является ее внешним выражением, не отражающим ее подлинных сущностных отношений.

Слайд 11Характеристика современной клинической медицины

Характерной особенностью современной медицины является осознание необходимости синтеза

огромного феноменологического материала. Включая клинику, с достижениями теоретических дисциплин медицины. Решение такой задачи невозможно без «вмешательства» философии и ее методологического аппарата. Современная медицина опирается на несколько фундаментальных принципов философии: детерминизм, целостность, структурность, адаптивное реагирование, динамичность. Развитие и детализация этих принципов должны стать основой поиска важнейших положений теории клинической патологии и синтеза современных медицинских знаний.

Слайд 12Характеристика современной клинической медицины

Можно выделить несколько важнейших проблем медицины, без решения

которых невозможно дальнейшее ее развитие. К ним относится:

Интеграция теоретических и клинических дисциплин медицины;

Развитие фундаментальных методологических проблем медицины, в первую очередь новой концепции организма;

Построение общей теории медицины (для такого построения уже есть все предпосылки);

Разработка общей теории и переоценка современной системы лечение больных хроническими заболеваниями (противорецидивная терапия);

Определение и формирование новой концепции клинического мышления врача;

Формирование новой, адекватной требованиям времени, программы обучения в медицинских высших учебных заведениях.

Слайд 13Характеристика современной клинической медицины

Современная медицина в своем развитии достигла такого уровня,

когда становятся реальными ее качественные методологические преобразования. Одним из таких методологических преобразований является перестройка самой концепции организма. Накопленные знания и принципы современной философии медицины позволяют создать новую методологическую модель организма, основанную на структурно-функциональном принципе, в котором может быть выделено три главных его уровня функционирования: уровень надорганизменных и организменных воздействий факторов, включая и этиологические факторы; уровень адаптивного реагирования, на котором функционируют системы приспособления организма к среде обитания (системы сохранения гомеостаза), тесно связанные с системами первого уровня (поведенческой, вегетосоматической, нейроэндокринной и т.д. ); уровень метаболического жизнеобеспечевания, на котором обеспечивается динамизм обменных структурно-функциональных взаимоотношений.

Слайд 14Характеристика современной клинической медицины

Такое изучение организма не самоцель, а способ глубокого

познания главного предмета медицины – человека – со всей совокупностью присущих ему биологической, биохимической, психической сущностей. Например, для познания первого (этиологического) уровня функционирования организма необходимо изучить не только перечень этиологических факторов и их свойств, но и основы медицинской генетики (в первую очередь строение генома, функции гена), молекулярной биологии, геронтологии (механизмов инволютивных изменений тканей, их морфологических и биохимических деструкций при старении).

Слайд 15Характеристика современной клинической медицины

Важной проблемой клинической медицины остается принцип построения классификации

болезней. Методологический анализ существующих классификаций, основанных преимущественно на синдромологическом принципе, позволяет сделать вывод о невозможностей таких классификационных построений. Предполагаемая трехуровневая структурно-функциональная модель организма и ее детализация на основе достижений общей патологии, энзимологии, развитие представлений о патологических и квазипатических процессах позволили нам разработать принцип (методологическую основу) построения унифицированной классификации болезней, в основу которой положено понятие о нозологической форме.

Слайд 16Характеристика современной клинической медицины

Не менее острой остается проблема лечения при хронических

болезнях (противорецидивная терапия). Современная медицина добилась огромных успехов в лечении острых процессов, в основном с помощью фармакологических средств. Использование этих средств для лечения хронических болезней оказалось на только безуспешным, но и во многих случаях не безопасным. Именно поэтому важной проблемой клинической медицины стал поиск средств нефармакологической терапии.

Слайд 17Характеристика современной клинической медицины

Объединение всех проблем медицины центральной, стержневой идеей –

также насущный и уже назревший вопрос. Мы считаем, такой интегративной концепцией, базовой теорией может быть детерминационная теория медицины.

В основе детерминационной теории медицины лежит механизм адаптивного реагирования. Теория адаптивного реагирования как методологическая концепция современной медицины охватывает не только биологические аспекты организменной реакции, но и социальные аспекты личностного (психосоматического) реагирования.

Слайд 18Характеристика современной клинической медицины

Статистические наблюдения показывают, что на здоровье человека в

50% случаев оказывает влияние образ жизни, в 20% - наследственность, в 20% - экологическая среда и только в 8,5 % - здравоохранение. При всей приблизительности этих цифр бесспорен основной факт: генотипические особенности человека и социальные факторы занимают ведущее место среди детерминирующих факторов здоровья.

Слайд 19Взаимодействие социальной и клинической медицины

Многое, что произошло в период распада СССР,

не могло не отразиться на состоянии здоровья народа. «Мы живем в больном обществе» - это, увы, не иносказание. Появились новые социальные контингенты сограждан – бомжи, мигранты, вынужденные переселенцы. Социальные катаклизмы, потрясшие нашу страну, физически и психически травмировали наше общество. Появилась огромная масса инвалидов.

Сократ сказал: «Здоровье – это все, но все без здоровья – ничто». В нашей стране ничто не стоит так дорого и не ценится так дешево, как здоровье. Появились разного типа знахари, колдуны, лекари, через средства массовой информации идет реклама сомнительных «лекарств», расцвела коммерческая медицина.

Слайд 20Взаимодействие социальной и клинической медицины

В печати, по телевидению постоянно проходит информация

о землетрясениях, кораблекрушениях, взрывах с человеческими жертвами, террористических актах, заложниках и т.д. Все это не может не иметь удручающих социальных последствий для общественного здоровья. Безнадзорность рекламы со стороны органов здравоохранения, даст, как минимум, развитие в ближайшем будущем массовых таксикоманимй (от употребления пищевых продуктов с химическими добавками). Как показывает зарубежный опыт, будут негативные последствия и от эротизации массового сознания.

Слайд 21Взаимодействие социальной и клинической медицины

В середине 90-х гг. первичная регистрация психических

расстройств выросла на 21%, на 56% увеличилась инвалидность по психическим заболеваниям. 86,5% работников промышленных предприятий имеют те или иные психические аномалии, при этом у половины из них речь идет о хронических душевных расстройствах, у 16% - о личностных отклонениях и у остальных – о хроническом алкоголизме и полинаркомании.

Слайд 22Взаимодействие социальной и клинической медицины

Приходится констатировать факт, что в современных социально-экономических

условиях происходит массовая десоциализация детей. 1,5 миллиона детей и подростков школьного возраста находятся за воротами школы. По различным данным, употребления наркотиков детьми и подростками за последние 5 лет возросло в 3-7 раз и охватывает до 20% детей. Преступность детей и подростков за этот же срок возросла в 1,5 раза, а самоубийства – на 30-60%. Среди детей со школьной дезадаптацией 93-93% имеют психические нарушения; 50-81% детей и подростков с девиантным и деликвентным поведением страдают теми или иными психическими расстройствами

Слайд 23Взаимодействие социальной и клинической медицины

Среди детей – бродяг не более 6%

могут быть признаны психически здоровыми. Растут сроки от начала заболевания ребенка до первичного психиатрического обследования, причем это нередко случается лишь после того, как его задержат как наркоманка, бродягу, проститутку, вора. Напомним, что специальности детских и подростковых психиатров исключены из номенклатуры врачебных специальностей. На в лучшем положении находится и психиатрическая помощь престарелым и инвалидам. В России нет ни одного геронтологического института. Геронтологические койки находятся в психиатрических стационарах общего типа.

Слайд 24Взаимодействие социальной и клинической медицины

Как социальная, так и клиническая медицина имеет

дело со здоровьем людей и их болезнями и решают одни задачи. В этом их общее. Но подходы к этим задачам и способы их решения различны. Клиническая медицина руководствуется проявлениями болезни, то есть симптоматической и синдромологической картинами заболевания. Это хорошо понятно на примерах физических страданий, будь то терапевтические или хирургические болезни. Когда же дело касается психических или так называемых «пограничных» расстройств, то вроде бы врач должен принимать во внимание нечто отличное от симптомов и синдромов, а именно – переживание человека, особенности его характера и типа личности. То же и в случаях, когда человек временно или навсегда потерял трудоспособность и вынужден изменить свой социальный статус

Слайд 25Взаимодействие социальной и клинической медицины

Страхи, надежды, тревоги, опасения, нужды и чаяния,

вероятностные прогнозы, смысл или потеря смысла жизни – вот что становится «объектом» для работы врача (психиатра или психотерапевта). И здесь возникает такое не совсем ясное для клинической медицины понятие, как социальная реабилитация пациента. Неслучайно в пограничных клиниках на помощь ему вынуждены приходить медицинские психологи. Но, как показывает практика, совместная работа врача и медицинского психолога с пациентами (будь то «пограничный» больной или терапевтический больной с пограничными расстройствами, а также психосоматический пациент) для процесса лечения и его результатов практически дает немного. Там, где кончаются возможности клинициста (ограниченного пределами больничной палаты), там начинается работа социального медика.

Евстафьев А.И. Начальник отдела консалтинга ООО “Южная Юридическая Консалтинговая Компания”, САРН Максимов Д.В. Финансовый дире

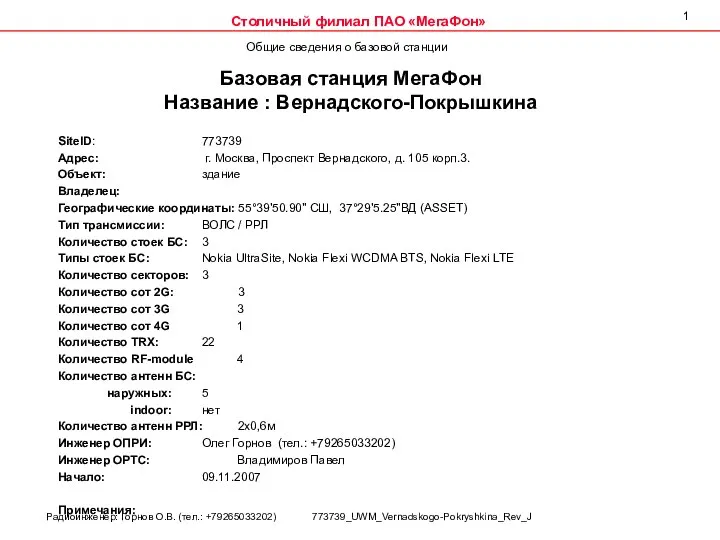

Евстафьев А.И. Начальник отдела консалтинга ООО “Южная Юридическая Консалтинговая Компания”, САРН Максимов Д.В. Финансовый дире Базовая станция МегаФон

Базовая станция МегаФон Матюшевский Дом культуры приглашение в дни весенних праздников

Матюшевский Дом культуры приглашение в дни весенних праздников Бизнес инсайт. Саша Лонго. Как стать человеком-магнитом

Бизнес инсайт. Саша Лонго. Как стать человеком-магнитом Полевые транзисторы. Самостоятельная работа

Полевые транзисторы. Самостоятельная работа МОНИТОРЫ

МОНИТОРЫ Важнейшие географические открытия. Марко Поло и его путешествия.

Важнейшие географические открытия. Марко Поло и его путешествия. Уголовно - правовые отношения

Уголовно - правовые отношения Создание базы знаний по флоре Байкальской Сибири

Создание базы знаний по флоре Байкальской Сибири Наброски и зарисовки архитектурных строений и их элементов. Пленэр

Наброски и зарисовки архитектурных строений и их элементов. Пленэр Кому нужен ВСД. Комплексная транспортная система Санкт-Петербурга

Кому нужен ВСД. Комплексная транспортная система Санкт-Петербурга Традиции празднования Рождества в США

Традиции празднования Рождества в США Время любви - весна

Время любви - весна Презентация на тему ХАМЕЛЕОНЫ

Презентация на тему ХАМЕЛЕОНЫ  Formy prac florystycznych

Formy prac florystycznych Традиции семьи для квеста

Традиции семьи для квеста Как выполнить чертёж Брусок /стойка/. 10, 11 класс

Как выполнить чертёж Брусок /стойка/. 10, 11 класс Правовые символы

Правовые символы ОАО «РУСДЖАМ КИРИШИ»

ОАО «РУСДЖАМ КИРИШИ» 732 Вот год пришёл к кончине

732 Вот год пришёл к кончине Русская культура в конце XIII- начале XIV веков

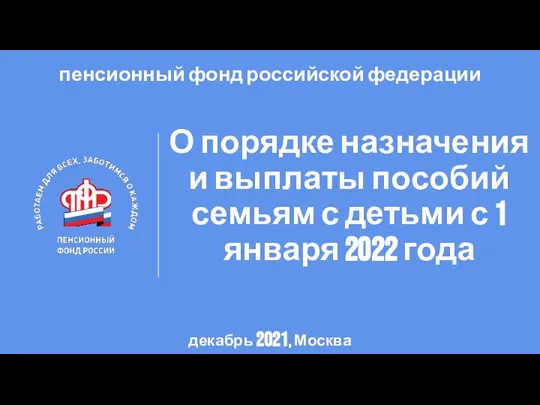

Русская культура в конце XIII- начале XIV веков Порядок назначения и выплаты пособий семьям с детьми в РФ

Порядок назначения и выплаты пособий семьям с детьми в РФ КЕЙС. СТРАТЕГИЯ РОСТА

КЕЙС. СТРАТЕГИЯ РОСТА Я буду конструктором, проектировщиком или архитектором – детские мечты в реальность

Я буду конструктором, проектировщиком или архитектором – детские мечты в реальность Презентация на тему Функция и её график

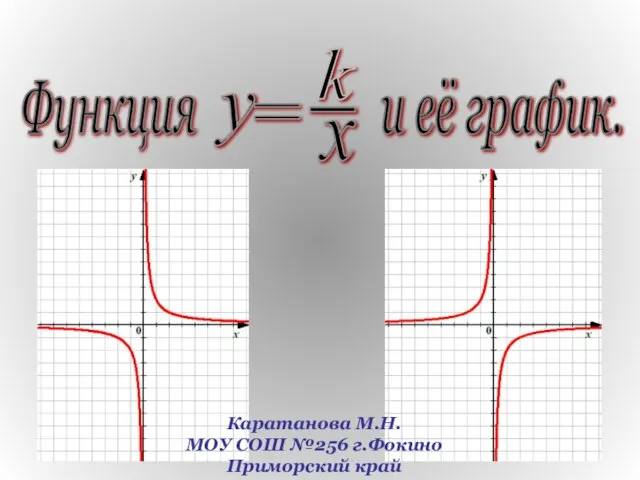

Презентация на тему Функция и её график  ЖИВОПИСЬ 14 — 15 ВЕКОВ НА РУСИ

ЖИВОПИСЬ 14 — 15 ВЕКОВ НА РУСИ  #Pokupanda_Tomsk

#Pokupanda_Tomsk FEATURES OF DRUGS ACTION DURING PREGNANCY

FEATURES OF DRUGS ACTION DURING PREGNANCY